数字鸿沟会影响农民工相对贫困吗?

2023-10-18王启源刘艺卓

王启源 刘艺卓

摘要:基于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,文章使用A-F双界限法测度农民工数字鸿沟,通过Probit模型、中介效应模型和KHB效应分解法分析数字鸿沟对相对贫困的影响及作用机制。研究发现:21.797%的农民工处于相对贫困状态,其中数字鸿沟显著提高农民工处于相对贫困的可能。男性、中低等教育水平和新生代农民工的数字鸿沟对相对贫困的影响更为显著。机制检验表明,数字鸿沟通过降低人力资本加深农民工相对贫困。基于此,提出应尽快制定识别和缓解相对贫困的长效机制,加强农民工数字应用技能培训,正确引导农民工数字应用向人力资本积累转化。

关键词:数字鸿溝;相对贫困;农民工;中介效应

[基金项目]农业农村部课题(项目编号:12220076)。

[作者简介]王启源(2001-),女,河南平顶山人,硕士研究生,研究方向:农业与农村经济;通讯作者:刘艺卓(1980-),女,山东淄博人,博士,研究员,研究方向:农业贸易。

一、引言

2020年我国已完成了消除绝对贫困的艰巨任务,近一亿农村贫困人口全部脱贫,但这不意味着扶贫工作就此结束,发展不平衡不充分的问题仍然突出,相对贫困将伴随社会主义初级阶段长期存在。党的十九届四中全会指出:坚决打赢脱贫攻坚战,巩固脱贫攻坚成果,建立解决相对贫困的长效机制①。我国扶贫工作的重心逐渐从解决绝对贫困向缓解相对贫困转移。因此,构建合理的相对贫困标准并对其影响因素进行分析具有现实必要性。

农村流动人口是城市相对贫困的主要群体,而数字鸿沟是造成该群体相对贫困的重要原因之一。数字鸿沟指不同主体在信息技术可及和使用上的差异,强调基础设施供给和信息技术应用造成的不平等[1]。数字贫困则是处于数字鸿沟劣势一端的状态,衡量了人们在数字应用上的极端弱势地位[2]。以互联网为代表的新型数字信息技术带来的数字鸿沟扩大了收入差距,剥夺信息劣势群体参与社会活动的权利,农民工因受教育水平和生活环境明显低于城市居民,更可能成为信息社会的“数字难民”[3-4]。

现有文献主要探讨农村转移人口经济贫困、健康贫困、权利贫困等多维贫困问题,部分文献研究数字经济或农民工互联网使用的影响,但少有文献构建微观层面、相对全面展现农民工数字信息应用状况的综合指标,并分析对相对贫困的影响。一方面,从农民工贫困的原因看,健康状况、教育水平、就业情况、父辈禀赋、基本公共服务获取等都会影响农民工相对贫困[5-9]。互联网使用对农民工收入有显著的溢价效应[10],能够提高社会经济地位[11],缓解城乡收入差距[12],是影响相对贫困的重要因素。另一方面,从数字鸿沟或数字经济对相对贫困的影响看,罗廷锦和茶洪旺[13]从宏观角度阐述数字鸿沟和经济发展的关系,验证了数字信息技术的发展对促进脱贫增收的重要作用,认为数字鸿沟能够解释61.6%的贫困指数变化。目前,大量文献研究数字金融对贫困减缓作用,但在数字鸿沟的影响下,穷人很难接触互联网,数字金融不仅提高了多维贫困发生的概率,还可能加深贫困的程度,这在农村贫困人口就业上尤为明显[14]。同时,数字经济能够通过增加农户非农就业机会、促进就业后的职业培训,从而缓解以收入为重要指标的多维贫困[15]。

基于此,本文从微观层面考察农民工数字信息应用能力,运用中国家庭追踪调查(CFPS)2018年数据,首先借助A-F方法构建数字鸿沟指数,随后采用Probit模型探讨数字鸿沟对相对贫困的影响机制。本文可能的边际贡献在于:第一,从可行性能力视角对农民工数字信息应用状况进行分析,创新地构建可量化的数字鸿沟综合评价体系,瞄准短板缓解数字鸿沟。第二,将相对贫困与数字鸿沟联系起来,农民工收入的增长不一定代表着相对生活状况的提升,数字鸿沟作为农民工在城市面临的新难题,探究其对相对贫困的影响,对推进城乡融合和区域协调发展具有一定现实意义。

二、数字鸿沟对农民工相对贫困的影响机理

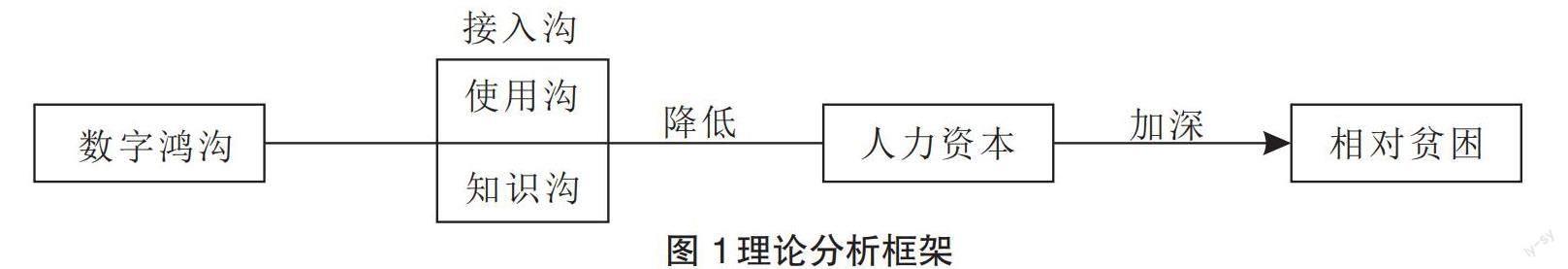

不同于基于“生计维持”的绝对贫困,相对贫困经历了从收入视角到能力视角的转变。阿玛蒂亚·森[16]通过可行性能力反映贫困的实质,提出在多维贫困视角下,不仅要关注收入水平,更要将贫困看作是对基本生活能力的剥夺。借助森的理论理解,数字鸿沟实际上是使用者数字信息技术应用能力不足的表现。本文基于可行性能力理论,研究数字鸿沟对农民工相对贫困的影响。具体探究以下三个问题:一是农民工从农村来到城市,对城乡相对贫困状况有何影响;二是数字鸿沟与相对贫困有何关系;三是分析数字鸿沟影响相对贫困的可能路径。

(一)农民工流动影响城乡相对贫困

农村内部以及城乡间收入差距是农村劳动力向城市流动的重要原因。为实现“一人就业,全家脱贫”的目标,多地积极推动贫困劳动力就业,非贫困户也会因非农工作相比农业生产具有更高的收益率和回报率而选择外出务工,这都缓解了农村相对贫困。但农村外出务工人员往往处于城市的底层,城乡二元户籍制度使外来农民与城市居民在公共服务、社会资源、生活状况、经济收入等方面存在差异,同时在非制度因素上,农民缺乏助力向上流动的“工具性差序格局”[17],处于城市相对贫困状态的可能性更大,该群体既脱离了农村扶贫体系,又很难加入城市救助体系。

据此,本文提出假说H1:农民工流动减轻农村相对贫困的同时,加深了城市相对贫困。

(二)数字鸿沟各维度状况不同

数字鸿沟从数字利用角度可以分为“接入沟”“使用沟”和“知识沟”,主要考察数字技术接入、使用时间、应用能力等内容[18-19]。随着“宽带中国”和“数字中国”战略的深入推进,我国数字基础设施不断完善,互联网在城市生活中更是必不可少。因此,可认为农民工在“接入沟”和“使用沟”面临的问题较轻,受经济状况、接受能力、工作时间的限制,“知识沟”的问题可能较大。

据此,本文提出假说H2:数字鸿沟不同维度对相对贫困的影响不同,“知识沟”的影响最为显著。

(三)数字鸿沟对相对贫困的影响机制

舒尔茨认为人力资本作为投资的产物是未来满足或未来收入的源泉[20]。一般来说,教育水平、工作经验、技能培训和健康状况是促进农业转移人口就业稳定性和促进收入均衡的重要因素[21-23]。互联网的普及减少了农民工信息搜寻和知识获取的成本,能够提升职业技能和就业适配度,成为提高人力资本的又一途径。因此,数字鸿沟可能使得农民工无法获得持续发展的机会,与城市居民相比收入处于劣势,从而陷入相对贫困。

据此,本文提出假说H3和H4:

假说H3:数字鸿沟降低农民工收入,提高处于相对贫困的可能。

假说H4:处于数字鸿沟可能会降低农民工的人力资本从而导致相对贫困。

基于以上理论分析与假说,本文构建了农民工数字鸿沟对相对贫困的可能影响路径(见图1)。

三、数字鸿沟对农民工相对贫困影响的实证分析

(一)研究数据

本文数据来源于2018年中国家庭追踪调查(CFPS)。中国家庭追踪调查是由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)发起,2010年正式开展访问,该项目重点关注中国居民的经济与非经济福利,样本覆盖的25个省、直辖市、自治区的人口约占全国总人口的95%,具有全国代表性。本文主要研究对象为农民工群体,样本满足以下条件:(1)受访者户籍为农村户口但在城市从事非农工作。(2)年龄为16岁以上的流动人口。同时,借鉴李代和张春泥[24]的研究,从流入地和流出地视角界定外出人员,不仅涵盖全家外出的农民工家庭,也考虑到独自外出的农民工个人,更避免了外出样本地址城乡属性系统性缺失的问题。最终获得1 046个样本。

(二)数字鸿沟的测算

为体现农民工位于数字鸿沟“接入沟”“使用沟”和“知识沟”的状态,本文根据问卷筛选出数字接入、数字使用和数字应用三个维度,使用A-F方法对数字鸿沟指标进行测算。A-F双临界值法通过设定每一指标的临界值和综合指标的临界值测算指标得分并识别贫困状态。数字接入在问卷中体现为是否使用移动设备上网和是否使用电脑上网,只要其中一个答复为是,就认为受访者在数字接入上得到满足。数字使用在问卷中体现为业余上网时间,本文将CFPS全样本中网民的每周平均上网时长作为临界值,若每周上网时长低于13.61小时则认为在数字使用上不足。数字应用对受访者使用网络进行社交、学习、工作、娱乐和消费五类活动的状态进行调查。在权重设定上,采用等权重法计算多维权重较为常见,但本文认为数字鸿沟权重设置应根据实际情况进行调整,赋予重要的指标较高权重。2018年我国网民手机上网比例达98.6%,网络购物、支付、视频用户占手机网民比例均超70%,因此,本文对数字应用中学习和工作指标赋予更高权重,并将缺失得分的临界值设置为0.5。指标设置具体情况如表 1所示。

表 2展示了数字鸿沟的测算结果。从整体来看,农民工数字鸿沟平均得分为0.238,数字贫困发生率为27.1%,其中数字应用维度得分为0.775,说明农民工应用数字信息的能力还存在很大不足。分指标看,每周上网时长、使用数字信息学习和工作三指标的缺失程度最为严重。由数据可知,农民工群体平均每周工作时间为57.477小时,远高于《劳动法》每周不超过44小时的工作标准,工作时间过长可能是该群体在数字使用指标上不足的主要原因,在过劳状态下,农民工也很难有精力利用数字信息进行学习和工作。

(三)变量选取

1.被解释变量

被解释变量选择以收入为核心测算相对贫困,是生活状态低于社会平均水平的体现。长期以来,我国贫困的判定是以家庭为单位,同时农民工作为主要劳动力对家庭经济状况的影响是全方位的。借鉴王小林[25]、汪三贵和孙俊娜[26]的研究,本文分别将低于城乡家庭人均纯收入中位数的40%②定义为城乡相对贫困状态。由表 3可知,在离开农村的农民工群体中仅有3.059%处于农村相对贫困,但仍有21.797%处于城镇相对贫困。面对更高的收入水平和生活成本,农村人口向城市转移可能会导致农村相对贫困人口的减少和城市相对贫困人口的增多[27]。

2.核心解释变量

核心解释变量为农民工数字鸿沟。本文采用ALKIRE和FOSTER[28]提出的 A-F临界值法对数字鸿沟“接入沟”“使用沟”和“知识沟”三维度进行测度。如图 2所示,尽管数据分布较为广泛,数字鸿沟得分高低并不能完全决定收入状况,但从整体趋势上可知,数字鸿沟与家庭人均纯收入呈现负相关。因此可以初步认为农民工数字鸿沟加深相对贫困。

3.控制变量

在控制变量的选取上,为更清晰地体现数字鸿沟与相对贫困的因果关系,尽可能地缩小因其他变量扰动造成的回归偏误,本文除控制影响农民工收入的个人特征和健康保障特征,还考虑家庭特征的影响。个人特征包括性别、年龄、教育程度、婚姻状况、政治参与和其他工作数量,健康保障维度包括身体状况、养老保险和医疗保险的获取状况,家庭特征控制变量包括房产数量和家庭规模。

综上,本文变量及描述性统计如表4所示。

(四)模型设置

本文被解释变量为相对贫困,处于相对贫困状态赋值为1,不处于相对贫困状态赋值为0,因此选择Probit模型构建方程。

[Poverty_lncomei=a0+a1Poverty_digitali+a2Xi+ε1]

其中,[Poverty_lncomei]为相对贫困状态,[Poverty_digitali]为数字鸿沟指数,[Xi]為控制变量,包括个人特征、健康保障特征和家庭特征,[ε1]为随机误差项,随机扰动项应服从正态分布。经残差正态性检验可知,P值为0.2643,接受正态性原假设,模型设定合理。采用方差膨胀因子法对模型进行多重共线性检验发现不存在多重共线性问题。

同时,为检验数字鸿沟对农民工相对贫困的影响及其作用机制,本文构建如下中介效应模型[29]:

式(1)至式(3)中[Poverty_lncomei]表示第[i]个农民工的相对贫困状况;[Poverty_digitali]表示第[i]个农民工的数字鸿沟;中介变量[Mediatori]为人力资本;[Xi]为控制变量。式(1)为数字鸿沟影响相对贫困的总体效应;式(2)为数字鸿沟对中介变量的影响;式(3)为核心解释变量数字鸿沟和中介变量对农民工相对贫困状态的直接影响;将式(2)带入式(3)可得中介变量对农民工相对贫困的间接影响[b1c2]。同时为避免非线性回归模型使用Boostrap检验和sobel检验进行中介效应分析可能出现的测量尺度问题,本文在分步回归的基础上使用KHB效应分解法[30]对中介效应大小进行检验。

(五)基准回归分析

农民工数字鸿沟对相对贫困的Probit回归结果如表5所示。由第(1)至第(7)列分指标回归结果可知,数字接入和数字使用并不会影响相对贫困,数字应用显著加深农民工相对贫困,其中不使用数字信息进行消费在1%的显著性水平下提升农民工处于相对贫困的可能,假说H1和假说H2成立。第(8)列表明,数字鸿沟越严重的农民工处于相对贫困的机率更大,假说H3成立。从控制变量看,教育程度和房产数量对相对贫困具有负向影响,政治参与、其他工作数量和家庭规模对相对贫困具有正向影响。农民工教育程度是劳动力素养的体现,因此,劳动力质量而非数量是影响相对贫困的重要原因[31]。尽管年龄对收入存在倒U型影响[32],但不会直接影响到相对贫困,因此年龄和相对贫困的U型关系并不显著。同时农民工作为父母在内的家庭主要劳动力,即使在健康状态不佳、保障措施不足的情况下仍然需要坚持工作[33],性别、婚姻状态、健康保障的影响也不显著。

(六)稳健性检验

1.替换核心变量

为保障变量及模型选取可靠,本文采用更换解释变量和被解释变量的方法进行稳健性检验。具体方法为:(1)将相对贫困线的临界值从家庭人均纯收入的40%替换为家庭人均纯收入的30%。(2)使用家庭人均纯收入的自然对数与相对贫困进行替换。(3)使用等权重法重新计算数字鸿沟。由表 6可知,数字鸿沟得分越高,农民工家庭人均纯收入越低,处于相对贫困的可能性就越大,结果具有高度稳健性。

2.内生性检验

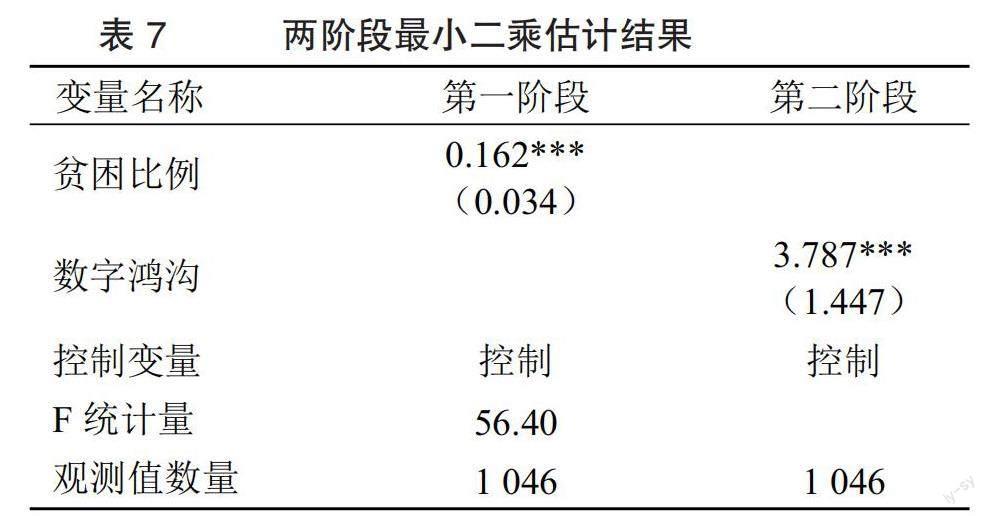

数字鸿沟直接作用于相对贫困,加深当期及滞后期的相对贫困程度,相对贫困也同样作用于数字鸿沟[34],因此,数字鸿沟和相对贫困可能存在互为因果关系。本文使用工具变量法解决内生性问题,将同一县/区除受访者外数字贫困发生率作为工具变量。数字贫困发生率体现了该地区数字信息技术极度匮乏者的比例,比例越低说明该地区数字化程度越高,受访者应用数字信息技术的可能性大,从而影响数字鸿沟和相对贫困,同时他人数字贫困发生率与农民工相对贫困没有直接联系,满足工具变量相关性和外生性的要求。表 7展示了两阶段最小二乘估计(2SLS)的结果,第一阶段F统计量大于10,Wald检验在1%的显著性水平下拒绝原假说,通过弱工具变量检验,验证了工具变量的有效性。在解决内生性问题后,数字鸿沟对相对贫困的影响仍然显著。

(七)异质性

本文进一步分析了农民工数字鸿沟对相对贫困影响的性别、教育、年龄异质性,并展示了不同群体的数字鸿沟状况,具体结果如表 8、表 9所示:

1.性别异质性

男性农民工相对贫困更容易受数字鸿沟影响。女性农民工数字鸿沟得分和数字贫困发生率低于男性,即男性农民工面临更为严重的数字鸿沟。相比女性,数字经济强化了男性在工作中的比较优势[35],因此,当男性面临更加严重的数字鸿沟时,对收入的影响将更为明显。

2.教育异质性

缓解中低等教育程度的农民工群体的数字鸿沟对降低相对贫困更有效。由表9可知,数字鸿沟得分随着教育程度的提高而降低,初中或高中/中专/技校/职高学历的农民工数字鸿沟对相对贫困的影响最为显著,这可能与数字技术可应用潜力不同有关。因此,关注中低教育水平的农民工数字信息应用状况有助于其利用数字信息要素增加收入,缓解相对贫困。

3.年龄异质性

本文按1980年出生为界将农民工划分为新老两代农民工,其中新生代农民工占据多数。新生代农民工的数字鸿沟对相对贫困具有显著影响,老一代农民工的影响并不显著,但新生代农民工数字信息运用优于老一代农民工。新生代受农民工工资、工作环境、择业机会识别等影响就业稳定性较差[36],数字技术的应用能够帮助新生代农民工获得更多就业、晋升的机会,而老一代农民工的工作和生活状况相对固定,从事的工作类型对数字信息技术的要求较低。

(八)机制分析

处于数字鸿沟的农民工的人力资本状况较差,会加剧处于相对贫困的可能。本文选择“互联网对您获取信息的重要性”作为测度农民工人力资本的中介变量,互联网在信息获取中发挥着越大的作用,可以说明农民工数字信息素养较高。由表 10列(2)的估计结果可知,数字鸿沟能够显著降低农民工人力资本。由列(3)结果可知,在列(1)的基础上引入中介变量后,人力资本对相对贫困具有显著的负向影响,并通过1%的显著性检验。但数字鸿沟对相对贫困的影响不再显著,说明人力资本在数字鸿沟加深相对贫困中发挥完全中介作用。KHB结果同样显示直接效应不显著,总效应的53.84%来自人力资本。

四、结论与建议

(一)主要结论

本文利用2018年中国家庭追踪调查农民工样本数据,从微观层面构建数字鸿沟指数,探讨数字鸿沟对农民工相对贫困的影响,采用中介效应模型和KHB效应分解法验证人力资本在影响机制中的中介作用。研究发现:第一,农民工群体摆脱农村相对贫困的同时,21.797%的农民工在城市重新陷入相对贫困。第二,从“接入沟”“使用溝”和“知识沟”构建数字鸿沟指数可知,数字鸿沟会提高农民工处于相对贫困的可能,“应用沟”对相对贫困的影响最为显著。第三,男性、中低等教育群体和新生代农民工数字鸿沟对相对贫困的影响更敏感。第四,人力资本在数字鸿沟对相对贫困的影响机制中起到完全中介作用。

(二)政策建议

1.推动相对贫困治理机制构建

巩固扩展脱贫攻坚成果的同时,将贫困监测从绝对贫困向相对贫困转移,建立城乡非同步的相对贫困标准,其中农民工等流动群体是新发展阶段贫困监测的重点对象。当前,中国农民工相对贫困问题依然严峻,流动产生的收入差距、生活差距将会长期存在,需要政府尽快出台识别相对贫困、缓解相对贫困的长效机制,相对贫困标准应根据城乡差异、群体差异适度调整。

2.加强农民工数字权利保障

数字公共服务的提供应注重农民工的需求,开发适用性强、方便快捷的网络产品和服务。由于工作不稳定、收入落后、受教育程度低等原因,农民工工时普遍高于最高工时标准,在高强度工作下农民工缺少融入数字时代的机会,进而影响数字应用。因此,相关主体应主动降低数字产品和服务的门槛,助力农民工跨越数字鸿沟享受数字红利。

3.促进农民工数字应用转化

引导、鼓励农民工应用数字信息提高人力资本,阻断数字鸿沟影响相对贫困路径。激发数字信息的正向作用需要政府与社会的引导,通过数字惠农政策推进农村地区互联网普及工作,开展农民工数字应用技能培训,提升农民工竞争力,以“数字化”赋能农民工“市民化”。

参考文献:

[1]邱泽奇,张樹沁,刘世定,等.从数字鸿沟到红利差异——互联网资本的视角[J].中国社会科学,2016(10):93-115,203-204.

[2]周向红.从数字鸿沟到数字贫困:基本概念和研究框架[J].学海,2016(4):154-157.

[3]胡鞍钢,周绍杰.新的全球贫富差距:日益扩大的“数字鸿沟”[J].中国社会科学,2002(3):34-48,205.

[4]劉传江,刘思辰.数字化时代农民工市民化的“双重鸿沟”与跨越[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023,43(1):107-116.

[5]程名望,JIN Y H,盖庆恩,等.农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014,49(11):130-144.

[6]袁利平,李君筱.教育缓解相对贫困的实践逻辑与路径选择[J].苏州大学学报(教育科学版),2021,9(1):39-47.

[7]周力,邵俊杰.非农就业与缓解相对贫困——基于主客观标准的二维视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,20(4):121-132.

[8]杨帆,庄天慧.父辈禀赋对新生代农民工相对贫困的影响及其异质性[J].农村经济,2018(12):115-122.

[9]王大哲,朱红根,钱龙.基本公共服务均等化能缓解农民工相对贫困吗?[J].中国农村经济,2022(8):16-34.

[10]冯喜良,高盼盼,罗荣波.互联网使用对农民工性别工资收入差距的影响[J].人口与经济,2021,248(05):111-124.

[11]王成林,徐华.认知能力、互联网鸿沟对农民工群体社会经济地位的影响——基于CFPS2010数据的多元logistic回归分析[J].哈尔滨市委党校学报,2016,104(02):84-90.

[12]韩长根,张力.互联网普及对于城乡收入分配的影响——基于我国省际面板数据的系统GMM分析[J].经济问题探索,2017(08):18-27.

[13]罗廷锦,茶洪旺.“数字鸿沟”与反贫困研究——基于全国31个省市面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2018(2):11-18,74.

[14]何宗樾,张勋,万广华.数字金融、数字鸿沟与多维贫困[J].统计研究,2020,37(10):79-89.

[15]陈飞,刘宣宣,王友军.数字经济是否缓解了农村多维相对贫困?——基于收入导向型视角[J].浙江社会科学,2022(10):25-36,155-156.

[16]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].任赜,于真.译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[17]张敦福.城市相对贫困问题中的特殊群体:城市农民工[J].人口研究,1998(2):50-53.

[18]韦路,张明新.第三道数字鸿沟:互联网上的知识沟[J].新闻与传播研究,2006(4):43-53,95.

[19] DIMAGGIO P,HARGITTAI E,CELESTE C,et al.From unequal access to differentiated use:A literature review and agenda for research on digital inequality[J].Social inequality,2004,1:355-400.

[20]西奥多·W·舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华.译.北京:北京经济学院出版社,1990.

[21]袁冬梅,金京,魏后凯.人力资本积累如何提高农业转移人口的收入?——基于农业转移人口收入相对剥夺的视角[J].中国软科学,2021(11):45-56.

[22]史新杰,方师乐,高叙文.基础教育、职业培训与农民工外出收入——基于生命周期的视角[J].财经研究,2021,47(1):153-168.

[23]钱龙,陈杰.依靠教育还是依靠健康:两类人力资本对农民工收入的影响及分化效应[J].新疆农垦经济,2018(2):11-19,34.

[24]李代,张春泥.外出还是留守?——农村夫妻外出安排的经验研究[J].社会学研究,2016,31(5):139-163,244.

[25]王小林.貧困测量:理论与方法[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[26]汪三贵,孙俊娜.全面建成小康社会后中国的相对贫困标准、测量与瞄准——基于2018年中国住户调查数据的分析[J].中国农村经济,2021(3):2-23.

[27]胡联,缪宁,姚绍群,等.中国农村相对贫困变动和分解:2002—2018[J].数量经济技术经济研究,2021,38(2):132-146.

[28]ALKIRE S,FOSTER J.Counting and multidimensional poverty measurement[J].Journal of public economics,2011,95(7-8):476-487.

[29]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[30]KARLSON K B,BREEN R,HOLM A.Total, Direct,and Indirect Effects in Logit and Probit Models[J].Sociological Methods & Research,2013,42(2).

[31]宋嘉豪,吴海涛,程威特.劳动力禀赋、非农就业与相对贫困[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(1):64-74.

[32]ATTANASIO O P,BANKS J,MEGHIR C,et al. Humps and bumps in lifetime consumption[J].Journal of Business & Economic Statistics,1999,17(1):22-35.

[33]王美艳.农民工的贫困状况与影响因素——兼与城市居民比较[J].宏观经济研究,2014(9):3-16,26.

[34]许嘉文.我国区域数字鸿沟与相对贫困问题研究[D].桂林:广西师范大学,2022.

[35]张勋,杨紫,谭莹.数字经济、家庭分工与性别平等[J].经济学(季刊),2023,23(1):125-141.

[36]陈昭玖,艾勇波,邓莹,等.新生代农民工就业稳定性及其影响因素的实证分析[J].江西农业大学学报(社会科学版),2011,10(01):6-12.

责任编辑:李黎

Dose digital Gap Affect Chinese Rural Migrant Workers Relative Poverty?

——An Empirical Analysis Based on CFPS 2018

Wang Qiyuan Liu Yizhuo

(Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, Beijing 100073, China)

Abstract: Based on the data of the China Family Panel Studies (CFPS) in 2018, this paper uses the A-F double boundary method to measure the digital gap of migrant workers, and analyzes the impact of the digital gap on relative poverty and its mechanism through the Probit model, the Mesomeric effect model and the KHB effect decomposition method. Research has found that 21.797% of migrant workers are in relative poverty, with the digital gap significantly increasing the likelihood of migrant workers being in relative poverty. The impact is more significant on male migrant workers, workers with middle and lower education levels, and the new generation of migrant workers. Mechanism testing shows that the digital gap deepens the relative poverty of migrant workers by reducing human capital. Based on this, it is proposed to develop a long-term mechanism to identify and alleviate relative poverty soon, strengthen the training of digital application skills for migrant workers, and correctly guide their digital application to transform into human capital accumulation.

Key words: digital gap; relative poverty; migrant workers; mesomeric effect