道兰德琉特琴作品《第一部歌曲集》的音乐特征分析

2023-10-14孟小暄

孟小暄

【摘 要】16世纪,琉特琴风靡欧洲。作为时代和个人经历造就的一代大师,道兰德的琉特琴作品尤为重要。本文将通过对道兰德的生平经历和艺术生涯的梳理,进而对其1597年所作的《第一部歌曲集》进行音乐分析,把握道兰德早期的创作风格和特征,继而结合当时的社会环境和道兰德的生活经历,探索意大利牧歌与道兰德琉特琴音乐创作之间的关联与影响。

【关键词】道兰德 琉特琴 埃尔曲 《第一部歌曲集》

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)16-0104-06

乐器的发展与同时代的音乐主流文化紧密相连。作为英国琉特琴歌曲的奠基者,约翰·道兰德(1563—1626)的成就并非一蹴而就。大约在13世纪晚期,琉特琴流传至英国。几乎从那时起,宫廷乐团中便有琉特琴乐师在重要的宗教或礼仪场合演奏,且有与其他乐器合奏为舞蹈伴奏的形式。发展至15世纪,琉特琴最主要的表演场所成为面向民众的剧院,作品逐渐从舞蹈和歌唱伴奏中脱离出来,节奏更加富于变化,演奏方式也由拨片改变为使用手指拨弦。演奏家为增强琉特琴的音乐表现力,将其扩展至六组琴弦,音域为G-c-f-a-d1-g1。

一、英国琉特琴音乐的发展

16世纪,无论是世俗音乐,还是宗教音乐,声乐作品的创作在不断革新和发展。当时的伴奏者需要根据歌曲的曲调和演唱者的实际演唱而即兴伴奏,琉特琴歌曲巧妙地将琉特琴与声乐二者结合起来,带伴奏的独唱形式更加受到人们喜爱,英国琉特琴歌曲因其特有的抒情旋律称作埃尔曲。著名的琉特琴师约翰·约翰森,其作品集《为愉悦的心情而创作的帕凡和加利亚德》活泼生动,成为英国皇室琉特琴音乐典范。

作为16世纪最流行的世俗音乐形式,意大利牧歌在英国的传播影响深远。尼古拉斯·杨于1588年出版了《阿尔卑斯山南的音乐》,更引发了英国牧歌的创作风潮,而几乎风行于同时期的英国琉特琴歌曲的创作与发展是否受到意大利牧歌影响,目前暂未有具体的说明。文化交流的趋势往往不可避免,论起文艺复兴时期琉特琴歌曲的创作,约翰·道兰德是一位关键人物,且道兰德出版于1597年的《第一部歌曲集》,其全称为《第一本为满足由琉特琴伴奏的合唱或单声演唱的,附带琉特琴指法谱的歌曲集或为四声部合唱创作的埃尔曲》,为道兰德意大利游学后归国所作,对解答这一问题的重要性不言而喻。

历史长河中,对于文艺复兴时期英国音乐以及社会音乐活动的描述甚为匮乏,使人们对道兰德这位英国琉特琴歌曲创作中里程碑式的人物十分陌生,理清其音乐创作生涯显得尤为重要。

二、创作背景及艺术生涯

15世纪30—40年代欧洲的音乐风格发生了重要转变,自中世纪开始,英国音乐就与法国和意大利音乐存在明显不同,在不受抽象理论约束的同时,与本国民间音乐也保持着密切联系。英国音乐最显著的特征是习惯于自由创作三、六度音程,热衷于和谐丰满的音响。15世纪的英国作曲家依然保持着这种基本的音乐传统。这种独特于欧洲大陆的音乐现象,不仅与中世纪以来形成的音乐文化与传统有关,也受到自亨利八世开始直至伊丽莎白一世时期的一系列宗教、政治、文化的改革政策影响。道兰德比较简单的歌曲式的作品、琉特歌曲扎根于此。

1578年,15岁的道兰德来到法国。1595年,道兰德前往罗马向意大利牧歌作曲家卢卡·马伦齐奥学习。马伦奇奥以抒情的音乐笔调表达田园题材,有“牧歌的舒伯特”之称,意大利牧歌中的绘词法技术更在他手中发展至高峰。道兰德因为不想参与政治活动,担心加入反对伊丽莎白女王的队伍中,匆忙离开了佛罗伦萨,目前对其是否见到马伦奇奥存有疑问。但意大利两年的短暂之行,也使道兰德获得了对意大利音乐的直观感受。

1597年,彼得·肖特出版了道兰德的《第一部歌曲集》,获得了极大的成功。它经历了六个版本,1600年的第二版,1606年的第三版,1608年的第四版,以及1613年的第五版和最后一版,这足以证明道兰德在当时的受欢迎程度。

在伊丽莎白女王时期,英国和丹麦之间的音乐交流变得非常频繁。伊丽莎白一世不但受过良好的音乐教育,善弹维吉娜琴,而且意识到英国本土音乐对于巩固王权和加强民族认同感是非常重要的。1598年,道兰德被聘请为哥本哈根皇家小教堂的音乐家,也迎来了创作的高峰期。在1600年完成并出版了《第二部歌曲集》,《第三部歌曲集》出版于1603年。另有1605年的康索尔特歌曲集《七滴泪》以及1610年的《琉特琴教程》问世。

晚年的道兰德回到家乡,1612年出版了他的最后一部歌集《朝圣者的慰藉》。1613年,道兰德和他的儿子罗伯特成为英国詹姆斯一世的琉特琴音乐家。罗伯特也将父亲的三首埃尔曲和一首琉特琴曲收录在他的作品中,名为《音乐盛宴》。

三、《第一部歌曲集》音乐特征分析

(一)宏观视角

1.音乐结构分析

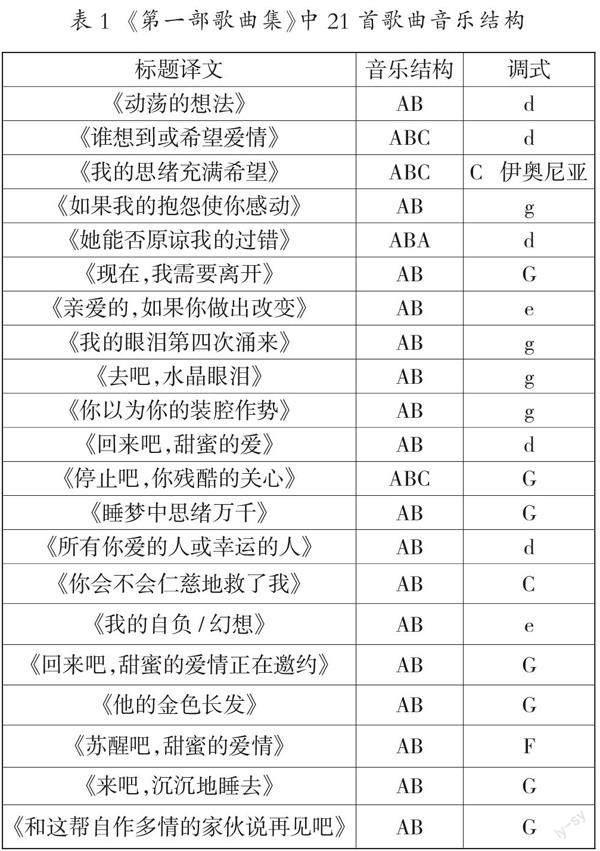

《第一部歌曲集》整部作品中并没有贯穿始终的统一主题或节奏类型,相反,它的结构由一些连续闭合的、毫无联系的单元(A、B、C等)组成。各部分结尾终止式的强度不同,乐章之间相互独立,形成A/B、A/B/A或A/B/C的“自由形式”结构。自由形式也成为文艺复兴时期众多声乐和器乐作品創作的一大特点。笔者依据现代谱例,将其中21首歌曲的音乐结构进行汇总,如表1所示。

歌集中的作品多呈现AB形式的结构,从整体来看,A段旋律较为沉稳地表达诗词意境,而B段则以不同的手法推进歌曲进行,相较于A段更具有活泼性。整部作品的歌曲均附有多段歌词,如《回来吧,甜蜜的爱》,歌词的句尾押韵,诗词的韵律结构上符合分节歌特点,使用相同的旋律演唱不同的歌词。这或许是道兰德在创作《第一部歌曲集》时展现出对AB结构形式偏爱的原因之一。对于呈示部的A乐段,道兰德更多关注旋律本身的结构和美感,简洁明朗,接纳了英国民歌旋律所产生的听觉效果,更容易令听众产生愉悦和共鸣。B以及C乐段大多为展开性,多变的节奏以及模进音型等手法提高了作品的欣赏性,笔者在下文的微观视角中加以阐述。

歌集的第三首歌曲《我的思绪充满希望》结构划分清晰,是歌集中较为典型的AB结构。歌曲以八个小节划分乐句,每句以不同的终止结束,自成一个完整的小段。这种手法预示了以后几百年所有的器乐和声乐作品创作的基础形式,避免单纯重复的愿望或许产生了近代音乐结构的另一个原则:变奏原则。

2.调性分析

笔者通过威廉·查培尔出版于1844年的《第一部歌曲集》的现代谱例,将其21首歌曲的调性根据16—18世纪初的教会调式进行汇总。道兰德在创作这部歌曲集时多采用G调式、d调式、g调式,在一些曲目中会使用e调式、C调式或F调式。体现出道兰德对这些幽雅抒情调式旋律的偏爱,为歌曲的演绎营造了静谧之感。

对于为何会产生这种现象,笔者认为或许可以做出以下这两个猜测。

其一,乐器的定弦定调与每个时期的音乐风格和作曲需求是相辅相成的。作曲家按照音乐创作的需求来制定琴弦的音高及琴弦之间的音程关系。文艺复兴时期的琉特琴采用双弦模式,琴弦也由最早的四组弦发展至六组,除了第一组琴弦为单弦外,其余五组为双弦,也采用了三度和四度的定弦,多定为G调。

其二,结合歌曲出现的调性和上述乐器定弦来看,调式与空弦有着直接关系。对实际演奏而言,能够大量运用空弦来演奏和声的调式是演奏家习惯且钟爱的方式。道兰德因琴适宜,为此而作曲,最大程度上方便指法的灵活运用。

3.詞曲关系

文艺复兴时期人文主义思潮涌起,作曲家常选用具有一定文学艺术性的诗歌创作。以表达个人情感为目标的艺术主张得到了强烈共鸣,整个英国社会充斥着对爱情的情感宣泄。作为文艺复兴时期最伟大的作家,莎士比亚的作品渗透着强烈的人文主义精神,从早期对生活的乐观表达,到中期“四大悲剧”对社会和人性的批判探讨,抑或晚期对人文主义理想的失落,对当时的文化氛围有着重大影响。作为莎翁的同时代人,道兰德深受这种“以喜衬悲”的思想观念影响,也热衷于创作以爱情为主题的音乐。

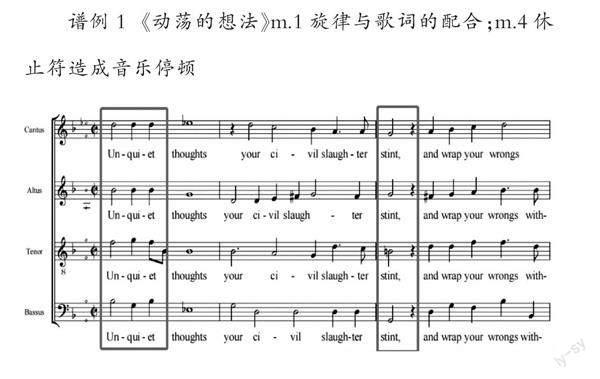

在《第一部歌曲集》中,除部分采用英国当时的流行诗歌作为歌词外,均为道兰德本人所作,且带有标题,体现出这部作品的世俗化、个性化特征。第一首曲目《动荡的想法》开始部分,三个相同的d2音缓缓地表达出情绪,匀称的二分音符与四分音符相结合的节奏,仿佛一声声叹息,而后接入短暂的休止,沉稳表达出作品的基本情绪,也加强了歌曲的语气感。这种休止符造成的音乐停顿迎合了16世纪意大利牧歌的创作特征,对歌词的音画式描写也体现了道兰德对绘词法的运用。

(二)微观视角

1.旋法分析

作为道兰德的前期作品,《第一部歌曲集》总体上呈现出规整的旋律走向。起始音与终止音相同所形成的前后呼应的旋律线条成为这部歌集的重要特点。旋律整体上呈拱形,起伏不大,但较为完整地传达出旋律本身的结构美感。

《她能否原谅我的过错》作为歌集中的代表作品,对其进行深入分析有利于对这部歌集整体把握。首句歌词译为“她能用美德的外衣来原谅我的过错吗,当她无情时,我应该表现得友善吗?”旋律由d1音向上跳进五度至a1音,又跳进至d2音,随后级进下行至e1音,在此音的长音中完成第一乐句。第二乐句由c1音开始,在两次的三度模进后,旋律级进下行至起始音d1,完成整个呈示段。在歌集的第4首《如果我的抱怨使你感动》中的呈示段、第7首《亲爱的,如果你做出改变》的呈示段等都使用了这种旋律结构。

还可以看到道兰德对于回旋音的喜爱。《她能否原谅我的过错》的第10小节、第14小节以及第22小节都使用了这种创作技法,使得旋律增强了艺术性和戏剧性。且在曲目的第11小节处可以明显看出,四个声部中,在外部声部保持娓娓道来的情况下,中间的第二、三声部增加了装饰性音符,推动感情进一步宣泄,使四声部合唱的音响效果更为丰满。长音符的大量使用更加体现出道兰德琉特琴歌曲不仅是受诗歌格律的影响,更受到音调呼吸的把握和长期调控等影响,从而深化诗歌的含义与音乐的诗意。

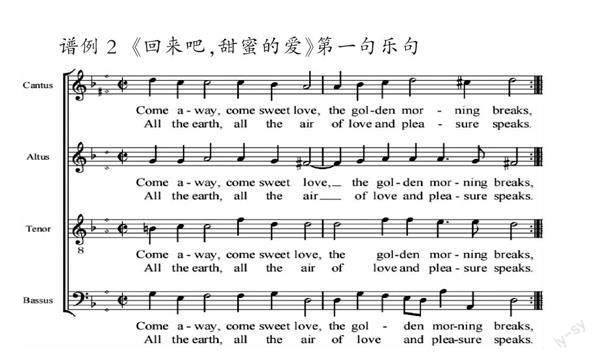

歌集中即第11首《回来吧,甜蜜的爱》,呈示段在此基础上更为精准,呈现同音开始、同音结束的句式特征。在第一句完整的乐句中,旋律多以级进的方式进行,从d2音开始,向下进行至a1又逐步进行到d2,无大跳音程,且有d2至升c2至d2的回旋音。

2.音程关系

(1)三六度协和音程

作为一位英国作曲家,道兰德的创作也遵循英国音乐传统,表现出对三度、六度以及五度音程的喜爱。四个声部之间不仅讲求精致的对位织体,而且将三六度音程贯穿其中。在《第一部歌曲集》的第6首《现在,我需要离开》首个乐句中,第二声部与第一声部的起始音g1音与b1音形成和谐的三度音程,低音声部与支撑声部的起始音g1音与d1音形成明亮的五度音程;呈示段各声部的尾音之间也相互形成三度和八度的音程关系,展现出较强的现代和声意识。作为歌曲中的伴奏乐器,琉特琴的创作努力配合歌唱,但在演奏中左手不会总在一根琴弦上弹奏,双弦的配置使得琴弦之间的三度、四度在使用左手演奏时能呈现出最为舒适的音程。道兰德这样的创作不仅使琉特琴歌曲赋予英国音乐简洁明快的效果,而且使得表演者之间配合更为融洽。

(2)不协和音程

琉特琴的伴奏部分偶尔也会出现半音阶以及不协和音程,如曲集中的第二首《谁想到或希望爱情》中,5~6小节处由d1到b1的半音阶旋律。道兰德除了因表达对回旋音的喜爱而使用临时升降音以外,也将回旋音、经过音使用于不协和音程上,从而表达歌曲中极度悲伤的情感。如歌集第三首《我的思绪充满希望》中的第7小节处,第二声部f1音与第一声部的b1形成短暂的增四度音程效果后,解决至小六度的协和音程上。

3.模进技术

模进也是道兰德常使用的手法之一。第17首曲目《回来吧,甜蜜的爱情正在邀约》中,B段的第一乐句以d1音为起始音构成的带有休止的四度上行跳进的模进旋律,与之相对应的歌词为“在最甜蜜的声音中和你一起去看、聆听、抚摸、亲吻和死亡”,伴随着音高的上升,将情感渲染至最高点,这一安排使得旋律与歌词韵律相贴切,但也似乎感受到道兰德在对爱情的领悟中没有过于消极和悲伤,反而涌现出美好的人生体验,与中后期的作品呈现不同的风格。后半段又恢复到具有旋律性的音型旋律上,使B乐段具有变化和戏剧性。

4.节奏特点

道兰德在《第一部歌曲集》中多采用文艺复兴时期流行的两种意大利的队列舞曲形式,即:帕凡舞曲和加利亚德舞曲,在道兰德的创作下,这两种舞曲成为伊丽莎白时期流行的组合方式。作曲家托马斯·莫利将帕凡舞曲描绘为“一种为葬礼舞蹈谱写的古板音乐”,而“加利亚德”舞曲则是“明亮和活跃一些”。这样的组合如同巴洛克时期的前奏曲和赋格。帕凡舞曲流行于16世纪的意大利,即来自帕多瓦的舞曲,在方言中又称帕凡,通常为慢速的四拍子,节奏强调第一拍和第三拍,动作舒缓,脚步动作以贴地迈步为主。第十首《你以为你的装腔作势》中展现了这一典型特征的运用。

加利亚德舞曲起源于15世纪的意大利北部,是一种活泼的三拍子舞曲,得名于法文gaillard一词,意为“欢乐”,最早出现于16世纪初,从16世纪后半叶开始,常用于与前面缓慢的帕凡舞曲形成对比,但在主题上与帕凡舞曲往往有一定联系。加利亚德舞曲的节奏特征十分鲜明,即在连续的等时值音符中加入附点节奏,而将重拍安排在中间位置,形成切分的反拍节奏,使旋律更加轻巧生动。

在第5首《她能否原谅我的过错》的旋律中(见谱例4),典型的加利亚德节奏的等音与模进的发展手法相结合,在a1音上演唱后以二度模进进行至b1音。外声部的旋律平稳,突出使用了加利亚德舞曲节奏华丽的中声部,再一次從音乐创作中迎合大众的欣赏品位和主流音乐风格,形成道兰德早期作品中的重要特征。

在道兰德的《第一部歌曲集》的21首歌曲中,前半部分歌曲的节奏多为四分音符和二分音符,偶有八分音符的出现,宁静随和的同时伴有忧郁之感。第11首曲目《回来吧,甜蜜的爱》开始出现了十六分音符,为埃尔曲的风格注入了活泼力量。

5.创作手法

除了上述音乐特征外,在曲目《去吧,水晶眼泪》中,就以前一乐句的结束音作为下一乐句的起始音,重新酝酿旋律。这种创作技法类似于今天中国传统音乐的一种结构形式——“鱼咬尾”。

从上述分析来看,道兰德早期的琉特琴歌曲创作基于帕凡舞曲以及加利亚德舞曲的节奏而来,着重讲求声部之间的对位和谐,在传统的英国音乐审美框架中,也积极吸收其在游学过程中获得的新想法,且道兰德极其注重琉特琴声部伴奏织体的和声对位,也满足了英国人民对意大利牧歌演唱形式的需求。整部歌集创作至5—6首时,就加入多变的节奏、丰富的声部音响,甚至在部分曲目中出现了四个声部演唱大致相同的旋律,但下方的三个声部早于旋律声部两拍,形成此起彼伏的效果,建立在对位基础上的模仿发展或许为巴洛克时期赋格的产生带来一定影响。歌集的21首歌曲见证了道兰德的创作技艺,这些歌曲在多数旋律中摒弃了炫技的可能性。最后一首歌曲《和这帮自作多情的家伙说再见吧》回归了“一对一”的音节谱曲,形成与第一首相呼应的简约对位。

道兰德一直称自己的歌曲为“悲情歌曲”,作为与莎士比亚同时代的作曲家,道兰德或许深受这位大文豪爱情诗歌的悲剧主题影响。学者南希·伊丽莎白在其文章中,认为道兰德早期创作中忧郁的音乐特征与伊丽莎白时期风行的忧郁崇拜有关。《第一部歌曲集》更多关注于音乐本体的节奏和美感方面,顺应了伊丽莎白时期的欣赏习惯,也是他本人个性的体现,更多迎合大众的审美喜好,这或许是《第一部歌曲集》备受欢迎的原因。

作为英国歌曲创作的先驱者,约翰·道兰德对他的后辈作曲家影响颇深。在他之后的几百年间,英国甚至其他国家的古典音乐作曲家常常引用道兰德的歌曲作为素材进行创作,如英国作曲家本杰明·布里顿(1913—1976)。1964年,布里顿采用道兰德《第一部歌曲集》中的第20首歌曲《来吧,沉沉地睡去》的音乐主题进行了8次变奏改编创作,代表了各种梦境,从而产生了不朽的古典吉他名曲,共8个乐章,分别为“缪斯的”“激动”“不安”“忐忑”“三月模样”“梦境”“轻轻摇摆”“帕萨卡里亚”。

四、结语

本文以道兰德归国后发表的《第一部歌曲集》为突破口,对这位文艺复兴时期伟大的琉特琴音乐家及其作品有更为深刻的了解。文化潮流的影响不可逆,意大利牧歌的一些创作手法潜移默化地影响着道兰德的音乐思维,对歌词含义的旋律性表达带有绘词法影子,休止符造成的音乐停顿也与意大利牧歌的形式有相似之处,意大利两种舞曲节奏的吸收为琉特琴歌剧增添活力。早期的游学经历使得道兰德接受了这些新鲜事物,但他并没有过度关注意大利牧歌复杂而华丽的对位织体,不像意大利牧歌的旋律那般依附歌词,在遵循英国音乐传统的同时,寻求个性化的音乐风格。与其认为道兰德作品是时代的呼声,更像是其内心的情愫展现。英国人的音乐才气在道兰德这里又一次得到凸显,或许可以理解为他的音乐被外国音乐影响,但是不被外国影响所改变。道兰德对意大利牧歌的学习和欣赏态度展现出国际音乐文化交流的影响性,其作品不遗余力地展现了文艺复兴时期英国本土音乐的魅力,对之后的琉特琴歌曲发展有不可磨灭的贡献。

参考文献:

[1]汪启璋,顾连理,吴佩华.外国音乐辞典[M].上海:上海音乐出版社,1988:288,574.

[2]马克·伊万·邦兹.西方文化中的音乐简史[M].周映辰译,北京:北京大学出版社,2006.

[3]保罗·亨利·郎.西方文明中的音乐[M].顾连理,张洪岛,杨燕迪,汤亚汀译,桂林:广西师范大学出版社,2014.

[4]陈凌.约翰·道兰德琉特琴歌曲的艺术特征和历史意义[D].天津:天津音乐学院,2014年.

[5]陈馥珊.约翰·道兰:忧郁大师[J].音乐爱好者,2014(06):42-45.

[6]陈芸.听觉隐喻与审美张力——17世纪琉特琴的音乐图像学研究[J].文学与文化,2018(02):89-101.

[7]葛佳嘉.威廉·伯德与伊丽莎白一世时期的键盘音乐[J].湖北第二师范学院学报,2018(04):76-79.

[8]赵晓阳.几乎被遗忘的英国歌曲先驱——约翰·道兰[J].当代音乐,2016(27):17-19.