浅析20世纪钢琴音乐新技法“音簇”

2023-10-14陈珷羚

陈珷羚

【摘 要】“音簇”是诞生于20世纪的一种钢琴音乐新技法,作曲家亨利·考威尔将其大量运用于自己的作品当中,以大自然的“泛音”为理论基础,制造出了丰富多样的新音响,不同于传统的功能和声及音响效果,同时也预示了在社会科技飞速发展的时代下,人们对于这种不协和音响的听赏与接受的程度必将随着音乐的发展日渐深入。本文以亨利·考威尔为例,详细诠释了“音簇”这一20世纪钢琴音乐的新技法。

【关键词】20世纪 钢琴音乐 音簇

中图分类号:J624.1 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)16-0037-06

亨利·迪克逊·考威尔(Henry Dixon Cowell,1897—1965)是一位以极具争议的表演和古怪的创作而闻名的美国音乐家。他是许多现代作曲技巧的早期探索者之一,发展了许多新颖的音乐语言,当中包括:“弦乐钢琴”“预置钢琴”“音簇”,以及一些新的记谱法,这使得他在20世纪上半叶成为美国新音乐的领军人物,他也被媒体称之为“超现代主义者”。他的音乐对后来包括约翰·米尔顿·凯奇等在内的艺术家产生了巨大影响,他因此也被认为是美国最重要和最有影响力的作曲家之一。

一、考威尔的创作及成就

考威尔的音乐生涯跨越了半个多世纪,据资料记载,他一生创作了900多首作品。他广泛的作品目录通常被分为三个时期——实验性和狂野的早期;兼收并蓄的中期;回归浪漫的后期。

早期的考威尔致力于做音响实验,如用尽全力猛击钢琴、在钢琴的琴弦上滚鸡蛋等。17岁时考威尔进入加州大学伯克利分校师从著名的美国音乐学家、作曲家查尔斯·西格学习作曲。在向导师展示了他的音乐草稿后,他被鼓励写下技法背后的方法和理论,这些方法和理论后来被编订成为他的著作《新音乐资源》,于1930年修订后最终出版。在这本书中,考威尔讨论了他在作品中使用的各种创新节奏,以及和声概念,同时亦提出许多新的声音构想和实现方法,如“弦乐钢琴”——不使用琴键演奏,而是将手伸进入钢琴的内部直接拨动、扫动,或者以其他方式操纵琴弦。其中的代表作有为钢琴四手联弹而作的《班希》,该作品内容取材于爱尔兰的神话故事,展现了一个带领死者的灵魂前往“阴曹地府”的女妖形象,考威尔因此在这部作品大量使用了不受节拍限制的“弦乐钢琴”技法,以表达地府恐怖阴森的氛围,以及鬼魂的嚎叫声。

考威尔在其新音响实验中最具影响力的技巧应属对“音簇”的使用,这是一种特殊的和弦,通常由一个音阶上至少三个相邻的半音(如C、#C和D等)同时敲击构成。考威尔进一步发展了这种技法,他要求表演者使用两个前臂演奏音乐宽达3个八度,甚至更多的密集“音簇”,同时,他通常将其分为全白键、全黑键、全半音,以及不同音域等几种形式来控制音响色彩。他有时还要求演奏者按住某些琴键而不发出声音,通过乐器的共振来扩展其不和谐的泛音。这种技法的代表作有为钢琴独奏而作的《三首爱尔兰传说》,这部作品同样取材自爱尔兰的神话故事,由《玛努努的潮汐》《英雄的太阳》《里尔的声音》三首作品构成,每首作品分别刻画了一个独特的艺术形象。

除了探索新的演奏法,考威尔还在创作中对节奏的使用进行了大胆突破,他认为:“每个旋律或声部都有自己的节奏”。因此他的一些作品会使用一些特殊的拍号进行记谱,甚至在每行谱表中使用不同的拍号。对节奏的兴趣也导致考威尔在1930年委托了一位名叫莱昂·泰勒明的俄罗斯发明家发明了一种被称为“节奏器”的电子乐器,这是世界上第一台电子节奏乐器,它可以同时产生多达16种不同的节奏模式。考威尔为该乐器创作了几首作品,包括一首协奏曲。

晚年的考威尔不再是一个艺术激进分子,但仍然保持某些进步倾向。1951年,考威尔当选为美国艺术与文学学院院士。与此同时,他还撰写了对艾夫斯音乐的第一次重大研究。1965年12月10日,考威尔病故于纽约的家中。考威尔对美国新音乐产生了空前影响,约翰·米爾顿·凯奇曾亲手抄写了他的著作,并研究了他的作品;康伦·南开罗称他的作品为:“在我所见过的作品中,这是对我影响最深远的”。

二、音簇的基本释义及其基本记谱法

传统意义上的和弦都是三度叠置。拥挤的二度排列被认为很不协和,甚至是被禁止的。在弹下属七和弦之后必须解决的年代,连续的二度堆叠对听众耳朵的刺激显然是无法被接受的。而到了近现代,“和弦”的概念逐渐扩大,随着四度、五度堆叠和弦出现,音乐家开始思考能否使用二度堆叠来构造和弦,这便是“音簇”的由来。根据维基百科的定义,“音簇”是由至少三个相邻的调内音构成的和弦。这个“调内”可以是传统的自然大小调,例如在C大调中,在钢琴上同时弹下连续的CDEFG。当然也可以是其他调式音阶,或者更极端的当属“半音阶”和“微分音阶”。当音符连成一片时,就相当于实实在在地用手或整个前臂“砸键盘”了。

在20世纪之前,作曲家基本上是使用二度音程来制造一些特殊的音响效果。但连续的二度堆叠是在20世纪初期才开始被先锋作曲家广泛使用。两位拉格泰姆钢琴家杰利·罗尔·莫顿与斯科特·乔普林率先在音乐中大量使用二度叠置的和声。随后在1910年,先锋作曲家奥恩斯坦和亨利·考威尔在作品中使用了大量连续密集的二度音程,演奏者不得不使用拳头、手掌、整条手臂,甚至整个身体去触键,在钢琴上演奏出连续的一整片音符。20世纪20年代末,作曲家亨利·考威尔带着他充满“音簇”这一新技法的音乐作品开始在欧洲进行巡回演出,在当地引起了广泛关注,自此以后“音簇”这一名词便成了考威尔的独特印记。

考威尔构建音簇主要运用了“二度音程”,这是其构建“音簇”的核心,与传统和弦所用的三度音程有所不同,在作品Dynamic Motion中,可以看到他所运用的规模最小的“音簇”与传统三和弦的音数是相同的(即都是3个音纵向叠置而成),如谱例1所示。

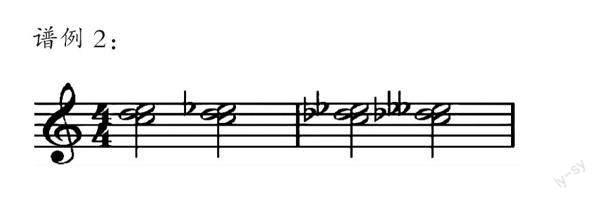

由此可以得出四种不同的基本“音簇”,即大二度与大二度叠置、大二度与小二度叠置、小二度与大二度叠置、小二度与小二度叠置,如谱例2所示。

在这种两个二度相结合的形式之上,通过继续往上或往下叠加二度音程,而得到了相对更大规模的“音簇”,从考威尔的作品中,明显可以看到“音簇”的规模大小并没有限制,可以是一个八度、两个八度,甚至更多,如谱例3所示。

同时,从其作品中,可以发现几种不同的“音簇”及其不同的记谱法,四分音符,八分音符及十六分音符的“音簇”用黑色柱状线相连,如谱例3所示;二分音符与全音符的“音簇”用符干相连,如谱例4所示。

通过运用升降记号,还可以分为三种不同的“音簇”,即“半音音簇”“黑键音簇”“白键音簇”;在“音簇”的上方或者下方加上升降记号的为“黑键音簇”,加上还原记号的为“白键音簇”,没有升降记号的为“半音音簇”,如谱例5、谱例6所示。

综上所述,考威尔通过升降记号的运用,以及实心柱状与符干线状的连接线,区分了不同时值、不同类型的“音簇”,建立了一套完整的“音簇”基本记谱法。

三、音簇的特殊记谱法及其演奏方式

在考威尔的作品中,丰富多样的“音簇”有着不同的演奏方式,根据演奏者的个体差异,可用拳头、手掌、部分前臂,甚至整个前臂进行演奏,根据不同的力度及不同的运音法,演奏者在演奏中可适当调节触键重量、速度,甚至增加额外的肌肉力量进行演奏;还可以看到有慢速触键的琶音“音簇”、带方向演奏的由下至上或者由上至下的“音簇”,甚至还有用异形符头所记谱的无声“音簇”,通过其他音符的演奏使其产生共振效果而发出泛音的演奏方式。

关于这些“音簇”的演奏方式,作曲家在他的乐谱及著作中都有着详细说明:“当遇到和弦音的数量已经远远超出了你的手指所能触及的范围,你就不得不借助手掌甚至整个前臂来完成演奏。这种演奏方法是演奏多音和弦唯一可行的方法,而不是一种发明。和弦内所有的音都必须精确地同时被奏出,演奏者必须看清楚音簇的外线,两外线之间的所有音符都必须发出声响,并在按下琴键时控制好力度,避免敲击琴键,以获得更为柔和的音色和统一的音量。”在演奏过程中,前臂不应僵硬,应该放松,在大多数情况下,它的重量足以支持所需的音量,而无须增加额外的肌肉力量,手臂应当与键盘平行,沿着琴键呈一条直线,但如果演奏者的手臂过长,可以适当调节所使用的前臂,按一定的角度按下琴键。同时,作曲家还用了符号“x”与“+”来表示拳头的使用,当以这种方式演奏时,手腕应当放松,拳头半开,不要紧紧地握住,拳头所产生的音色与手指弹奏产生的音色是截然不同的。如果有需要,旋律音可以用小手指的指关节带出来。

以上“音簇”的演奏方式都能够在考威尔众多作品中得以体现,例如在考威尔《玛努努的潮汐》中,就出现了用左手前臂在超低音区演奏的“半音音簇”,有用左手前臂演奏“黑键音簇”和“白键音簇”,右手八度演奏旋律的作品。还有用左手前臂慢速触键演奏“琶音音簇”的作品。在作品《里尔的声音》中,短促而有力地演奏八度内“半音音簇”。在作品Dynamic Motion中,双手前臂交替演奏“音簇”。在作品Antinomy中,还可以看到双手前臂同时演奏“半音音簇”而获得极端强烈效果。在作曲家名为Tiger的作品中,还可以看到用双手拳頭交替演奏小型“音簇”。实际上他的作品中还有更多创造性演奏“音簇”的方式,可以说考威尔在自己作品中将“音簇”这一技法发挥得淋漓尽致。

四、音簇的理论成因及音响探索

在传统的和声研究中,解释和弦构造方法的过程是指出它们在原来的位置上由三度音程的叠加而成,一个音程加在另一个音程之上。因此,一个大三和弦被发现在其下包含一个大三度,并在其上叠加了一个小三度。小三和弦以相反的方式形成,即在小三度之上加一个大三度。减三和弦是由两个小三度音程组合而成,而增三和弦由两个大三度音程组合而成。当需要额外的材料时,在四个三和弦中的任意一个再加一个大三度或小三度音程,就形成了所谓的“七和弦”,因为这样形成的外音程总是七度。原因无疑是这样的和弦实际上是由泛音系列构成的,在当代音乐中很普遍。通常没有特别的理由用其他音程来构造三和弦,但是,在早期音乐中,最初的几个泛音、四度音和八度音被认为是音程的基础,由此可见,当时的和声被认为是附属于对位的,后来,当三度和弦和它的倒转六度和弦被认为是协和的,它们就成为和弦的基础,这就是至今仍在教授的和声系统知识。约翰·米尔顿·凯奇曾提到:“当没有任何东西被安全地占有时,一个人可以自由地接受任何东西。事物的数量是无穷无尽的,所有这些无一例外都是可以接受的。如果一个人突然感到骄傲并出于某种原因说:我不能接受这一点;那么接受任何其他人的全部自由就消失了。但是如果一个人一无所有(所谓的精神贫乏),那么一个人可以自由享受的东西是没有限制的。在这种自由的享受中,没有东西的占有只有享受,他们所拥有的什么都不是。”

在如同漫漫长河的音乐发展史上,听众对于不协和的音响接受程度日渐加深。从中世纪史认同纯音程是协和的,到巴洛克时期大小三和弦占据主要地位,再到古典主义时期七和弦的泛滥,再到浪漫主义、印象派时期其他复杂和弦与不协和音程的大量使用,功能和声已经被逐步瓦解,直至近现代音乐,甚至调式调性也完全消失。到近现代音乐中更复杂的和弦都是沿着泛音列向上发展的,似乎不可避免的是,构建和弦的系统最终必须包括三和弦之后的下一个泛音,即从第七泛音开始。似乎需要这样一个系统进一步理解当代材料,尽管这些材料在日常创作中被使用,但在理论上还没有充分协调。把所有现代材料都解释为三和弦的进一步复杂化是不可能的,“音簇”便是此时诞生出的一个实验性产物。在众多作曲家不断实验与探索中,“音簇”这一概念、技法得以大量运用,它的音响效果得以被充分挖掘,直到1921年,考威尔才在其文章中广泛使用了“音簇”这一名词。“音簇”的概念得以广泛流行开来,且被先锋作曲家广泛吸收。显而易见的是,“音簇”是一种比较极端的“色彩和声”的使用方式。使用它在某一个音区能展现出独特的色彩,或者营造某种氛围,或者使用乐器模拟其他某些音效。在影视配乐里,通过类似“音簇”的不协和和声营造紧张感是很常见的。“音簇”也进一步打破了古典主义和声中关于协和与不协和的观点。当时已经诞生了许多不协和的和声,大家开始认为不协和并不代表难听,也并不是一定需要避免的,它在塑造和声紧张度的方面是无可替代的。“音簇”则把这个理论推向极端。

考威尔对于“音簇”这一20世纪新钢琴音乐技法的大量运用,对于后世许多中外音乐家在创作钢琴作品无疑都是影响深远的,在中国近现代的许多钢琴作品中,同样也能看到作曲家为了追求极致的音响效果而运用“音簇”技法,例如作曲家赵晓生所创作的《太极》第五部分,共有两组七连音节奏运用了“音簇”,每组“音簇”都由五个二度音程叠置而成,使其得到极具张力和戏剧性的音响效果。从较强的力度开始,在低音区连绵不断起伏,交替奏响,并且以不规则的节奏型对置,模拟键盘打击乐的效果,从而掀起高潮。

又如作曲家王斐南《中国画艺》中的“指画”,为了表现“指墨游戏”的遒劲有力,在富有律动的节奏中,由左右手的手掌同时按下“音簇”发出巨大的轰鸣声响,瞬间使音乐达到一个顶峰。

毫无疑问,考威尔对于“音簇”这一钢琴新技法的音响探索贡献是巨大的,在他众多钢琴作品中,空前运用了大量且多种形式的“音簇”来丰富作品音响,利用“泛音”这一理论基础,“音簇”这一“新技法”在钢琴上充分地挖掘大量新音色,在他的著作《新音乐资源》中提到:“早期乐器的泛音不如现代乐器那样丰富,这也许就是为什么早期音乐仅仅形成简单的三和弦。相比较而言,现代乐器的泛音更加丰富,更容易被听觉感知,这使得现代人在听觉上能充分感受到泛音列中较高的泛音,同时也更容易接受。”与其同时期的作曲家勋伯格也曾指出从泛音中可以看到和声发展的自然进程:“和声发展史不是协和音响的发展史,而是不协和音响的发展史”。他还指出:“随着社会、科学的不断发展,生活中所存在的不协和在逐渐增长,例如石器的撞击、机器的轰鸣、原子弹的爆炸等,同时人类的听感水平也在逐步提高,远近泛音在音乐作品中的地位明显改变,到目前为止,改变的趋势由近泛音向远泛音推移。推移的过程也是和声发展的过程,从中可清楚认识到音乐中不协和的程度与生活中一样,随着时间在不断地往前推进”。他的观点无疑对考威尔将“泛音”作为理论基础构建“音簇”这一创新举措提供了强有力的支撑。在他之后同样也有很多作曲家将“泛音”作为与音乐相关的一种自然定律有了更深的理解。例如俄罗斯作曲家索菲娅·阿斯戈托芙娜·古拜杜丽娜,她曾经就这样说过:“在泛音中蕴含着整个宇宙,大自然把它给我们是作为绝对真理的隐喻。”每当演奏一个简单的三和弦时,所有三个音调中较高的泛音,即敏感的耳朵能清楚地听到的,形成的这样一个集群。似乎只有听力非常粗糙的听众才会被这种集群音或任何自然的不协和音所震惊,因为一只喜欢音乐的耳朵已经通过听到熟悉和弦的声音而熟悉了这种声音。在钢琴上,任何种类的“音簇”都可以演奏,具体如何处理每一种材料,这是一件必须事先决定并强加于作曲家的事情;每个人都有权利和愿望以这样一种方式管理自己的素材,使它们成为自己音乐表达的最佳载体。然而,忽视材料的主题并不能造就一种个人风格,也不能造就完美或自由的表达。对于一个有良好感知力的听众来说,如果他所听到的作品中包含他在情感上和理智上都能意识到的粗俗之处,他的情感就永远不会完全愉悦或满意。

1912年作曲家亨利·考威尔根据爱尔兰移民神学家约翰·瓦里安的诗来创作的作品《玛努努的潮汐》问世,大量运用“音簇技法”创作,在钢琴的极端低音区制造出极其浑浊的音响效果,以模仿潮汐时海浪的声音。作品描绘了上帝在创造万物之前赋予宇宙一股自我循环的动力,形成了一种潮汐般的运动。1932年,霍默·亨利对考威尔向他叙述“音簇”这一技法使用时总结道:“考威尔会在大脑中先想象他想要的声音效果,在大脑中先听到这些声音,然后找到合适的媒介来表达它们。”最终,考威尔发现了一种能够在钢琴上表达出“想象中的声音”技法——“音簇”。正如20世纪的社会变革,音乐创作技法和风格审美的演化超出了以往各个历史时期变化的总和。18世纪和19世纪的古典主义和浪漫主义均呈现出清晰完整的时期化和群体化特征。19—20世纪的交接时期,德彪西所引领的印象主义成为世界潮流,可依然未赢得音乐界共识。20世纪前期的实验风向,诸如表现主义、新古典主义、简约主义,以及后来的序列主义等,都曾绽放一时。20世纪后期的音乐风格进一步被碎片化,所谓的“主义”不再具备辨识度,乃至不复存在。作曲家难以被单一标签所定义,而呈现出个体化和复合化的风格特征。

五、结语

亨利·考威尔不仅是一位伟大而杰出的作曲家,而且也是一位伟大的音乐教育家,享有“美国现代派音乐教父”的美誉,著名的音乐家约翰·凯奇与乔治·格什温都是出自他的门下,不可否认,他们共同为现代钢琴音乐事业做出巨大贡献,从他的著作《新音乐资源》中对于“音簇”这一概念的界定,到他运用大量的、多种形式的“音簇”创作钢琴作品,可以看到他对于这一技法的拓展与现代音乐创作的发展无疑都做出了积极贡献。时至今日,这一技法已经成为常用的、喜闻乐见的创作手段,以获取不同的、新颖的音响。不同的音乐材料透过它们与泛音列之间的共同关系来进行规范和协调是有一席之地的,它形成了一种数学、声学和历史的规范,不仅是一种算术、理论的东西,而且它本身是一种生命的本质,由它产生了音乐性。在现代许许多多的爵士乐、摇滚、金属等各种流行风格之中,二度音程甚至二度堆叠的“音簇”早已不再被认为不协和,更不是难听,甚至强调它们属于一种音乐特色。许多流行音乐复杂的编配中,会不停地出现二度堆叠的和声,它们不断产生与解决给了整首歌曲发展动力,推动着听众情绪的起落。对现在的人们来说,“音簇”这个名词并不那么重要,因为它背后的概念已经融入人们的日常。但是了解它在历史上发展的过程,也许会给大家新的启示。这一开放式的、具有无限可能的创作技法,相信在现代钢琴音乐的发展中,无疑会留下它革新的价值与意义。

参考文献:

[1]David Nicholls,“Cowell”,The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Second edition,edited by Stanley Sadie,London:Macmillan,Publisher,Vol.6,2001:620.

[2]Henry·Cowell,New musical resources,Cambridge,New York:Cambridge University Press,1996:117.

[3]Henry·Cowell,New musical resources,New York:Cambridge University Press,1996:3-6.

[4]甘璧華.自然泛音:东西方音乐共同的物理基础[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2000(01):15-24.

[5]Michael H.“Cowell's Clusters”,The Musical Quarterly[J].New York:Oxford University Press,1993(03):429.