西周四声音阶观念再考

2023-10-14王志宇

王志宇

【摘 要】近年音乐考古成果蔚为大观,叶家山等地出土的钟、磬乐器补足了西周早期音乐考古实物的缺失,西周无商音的四声音阶再度成为热议话题。笔者将近年来的考古研究成果(金石土类乐器测音)与相关先秦文献相互佐证,并吸纳文化史、族群说等交叉人文学科成果辅助研学。笔者认为三度音程是华夏民族固有审美,但在西周王朝的话语环境下,“周乐戒商”的观念存在确凿。厘定西周无商声的四声音阶观念的形成过程,或是从姬周民族无意识的自然选择到周天子建立族群边界下有意识的干预。

【关键词】西周 四声音阶 初始三度 音乐考古 周乐戒商

中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2023)16-0001-06

20世纪50年代末期,国家大搞城市建设,致使出土文物接连不断,考古成果蔚为大观。1977年吕骥协黄翔鹏等学者对各地文化遗址中出土的先秦乐器测音,基于史料上的研究结果表明,至少在商晚期时五声、七声音阶就已经运用于音乐实践中,并且他们发现西周钟、磬的测音结果存在以缺少商音的“宫-角-徵-羽”音级排列的四声音阶观念,结合先秦时期不同地区的陶埙测音结果,再次证实四声音阶观念的确存在。在这一四声音阶下,原始氏族时期的四声陶埙所构成的“羽-宫-角”大小三度音程反复出现,学者们认为三度音程系为音阶起源,而古人选择三度音程,系属他们原始的音乐审美,还是对动物之声的模仿?这一审美选择的背后动机引发学术界讨论。聚焦于古籍文献,比起四声音阶的文字出现,五声音阶是最早见诸于文献记载的。按《尚书》记载,舜帝时期有“五声”,(《尚书·益稷》:“(舜)帝曰:予欲闻六律、五声、八音、七始咏,以出纳五言”),仅凭此记载,五声音阶在当时是否已成体系不得而知,不敢妄下论断。需要考虑到目前所见相关文献大都经过汉儒的加工整理,不免受到阴阳五行、诸子百家等思想的侵染。故而,当有绝对客观的考古实物出现后,再来审视文献时就要分外谨慎,毋庸置疑要将出土的实物信息放在首要位置。以吕骥为代表的科考团队印证了古人早在原始氏族社会就创造出了五声、七声的音阶关系,那么四声音阶是否也可向上追溯更早?就现今掌握的考古实物看(下文详细列举),四声音阶观念至少在商已具雏形,可能四声音阶观念的形成要更早于此。

一、华夏民族固有的三度审美

(一)夏、商已有了三度音程的概念

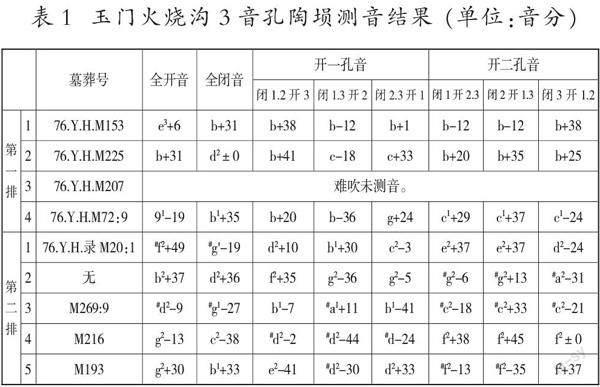

根据今天对先秦时期的各金、石、土类乐器的测音结果,可以发现“三度音程”对华夏民族有着不一般的影响作用,这种音响效果极有可能为最原始的音乐审美、自然选择,而这种三度音程的组合便是四声音列结构的基础。目前基本可以判定,古人对三度音程的选择可追溯至夏朝时期,具体体现在1992年音乐文物大系工作团队对甘肃玉门火烧沟出土的夏时期陶埙进行再测音的测音结果,情况如表1:

以上8个(除76.Y.H.M207外)三音孔陶埙大都可以吹4—5个音,它们总能构成大小三度的叠置;“羽-宫-商-角”“宫-角-徵-羽”等组合的四声音列,四声音阶特质明显。再看20世纪80年代在安阳刘家庄挖掘出土的殷商时期部分陶埙,这一批测音结果同样呈现出“商-角-羽-宫”这样的含有三度音程的四声排列。除了陶埙外,三度音程的应用与发展至商时完美体现在商民族对青铜器乐器的制作方面。自1977年黄翔鹏提出西周编钟“一钟双音”的问题后,人们逐渐开始关注金石类乐器正鼓部与侧鼓部的三度音程关系。之后在2001年,童忠良对宁乡出土的殷商九件成组的编铙测音,通过宁乡出土的商铙测音结果,提出“初始小三度”的说法,即“羽-宫”“角-徵”的音程组合,这套殷商编铙的音符排列呈现出“羽-宫-角-徵”与“宫-商-徵-羽”两种不同的四音音列。这种含有三度的四声音列结构再次出现于人的视野,而童提出的“初始小三度”也明确了三度音程对民族音乐审美的重要地位。陈南南、王子初后对更多地区、不同时段的殷商编铙再整理,发现其正鼓音音阶除殷墟西区M699编铙正鼓音列为“宫-徵-宫”或“羽-角-羽”五度关系外,形成的音阶多为“宫-角-羽”“羽-宫-角”或“角-徵-宫”三度关系。由此可见,至少在殷商时期,四声音阶的观念或不绝对,在应用实践上也不够稳定成熟,但在当时所造乐器中呈现出的三度音程是极为广泛的,三度音程的审美可以说是夏、商时期华夏文化的自然选择,这也毋庸置疑影响着附属于其的西方姬周文化。

(二)周有意识铸造三度音程关系的双音钟

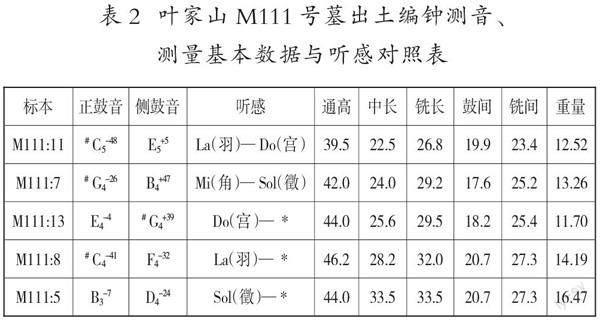

就此发展至西周,三度音程的音乐审美在华夏民族的文化中已具有一席之地。西周制礼作乐文化盛行,需要生产大量的礼器、乐器,这也带来了青铜器冶炼制造技术日益成熟的结果,音乐方面双音钟的铸造工艺日趋完善。编钟的构造,使得其在制造中本就具有正鼓部与侧鼓部的音高差异,而西周时人们便开始放大此差异,有意识地对编钟双部进行更加精细的加工,打造更准确的三度关系。此时三度音程的审美已是定论,体现在编钟上就是有意识地铸造双音的钟。就现今出土的文物,再来看周代双音钟铸造技术从发端到成熟这一过程,如果说商朝的一钟双音现象不够稳定是“原生双音”的结果,那么就考古实物来看,双音钟铸造技术发展至西周中晚期绝对已经到达成熟阶段,西周王朝为服务统治,打造制礼作乐,使得双音编钟从原始现象变成人们有意识干预的结果。佐证这一定论最有力的依据是在后来2011年发掘出来的湖北随州叶家山的 M111号大墓,其墓主曾侯犺是西周曾国贵族,比人们熟知的曾侯乙还早500余年。这一发现再次为西周音乐的研究提供了可观的历史资料,表2为编钟考古测音结果:

此测音数据显示出“羽-宫-角-徵”的音阶结构,由此可见,此时周族礼乐已无商音。关于西周“无商音”的结论,学者孔义龍对西周时期的编钟进行全面考察,归纳出西周编钟音列音阶一览表,进一步确定商早期时已形成了无商音的四声音阶乐理体系。同时,曾侯犺墓编钟的出土,其测音结果显示出的音高与音列,以及编钟的完整可将西周有意识铸生双音的技术之成熟时间提前到西周初期。西周早期已经形成了无商音的四声音列体系,同时双音钟的制造也达到炉火纯青的地步,“商音”对于西周王朝的青铜冶炼技术而言,并非造不出,而是不造。这种有意识的干预不仅表现出四声音列及三度音程的审美选择,而且象征着在此时(即西周早期)西周就已经有意识地规避“商音”了。

(三)对周地逆向考察中三度音程的遗存

今天陕西(古时周民族地)山歌仍有三度音程四声音阶的音乐旋律。20世纪80年代,丁伟志发表了《论历史研究中的逆向考察》拓宽了大批史学界学者的研究,结合逆向考察的方法来看,今天陕西所遗存的最古老的民歌仍为含有三度音程的四声,如信天游《三十里明沙四十里川》就是以“3-5-6-1”的旋律线条展开的,陕西曾是姬周民族的封地,就此条旋律来讲,音阶中并无商声。除此地之外,云南阿细跳月的用乐中也有三个音高构成全曲的情况,以及高山族民歌也是以三度音程叠置的四声音阶民歌。通过逆向考察,不仅合理佐证了上文所提及墓葬中編钟磬铙埙的音列结果,而且证实了三度音程的审美是不分民族地域的共同标准。今天的研究成果表明夏代就已经有了四声音阶,可见西周四声音阶观念的形成最初并非西周时期政治上的干预,而可以追溯到千年以前的固有审美而后潜移默化逐渐成形的结果。西周与商有无商音的四声音阶这一问题,说是不同民族间不同的审美取向的结论,恰如其分。就好比今天的民歌《茉莉花》,江苏、河北、东北三个版本呈现出三种视听效果,但他们确实属同系民歌,却在音乐风格上有着极大差异。商周均有四声音阶,但这种差异也可能是两族审美异同、音乐流变发展造成的。何况当时社会生产力水平低下,文化交流融合的进度只会更加缓慢,商、周两民族相隔千里交流音乐,其中的差异性是需要考虑的。

至于商、周四声音列的异同问题,借出土实物来看夏、商、周三个时期的音乐审美取向,虽不同时期存在不同音声的排列,但共性也是显而易见的——频繁出现的三度音程关系。从上面来看,既不能绝对排除人们对三度音程的音乐原始感知,又不能将这暴露出的巨大疑点简而化之。殷商铙正鼓音上的“商”与西周早期编钟就无商的差异,从审美角度来说,三度音程实为西周人们一直以来有意识地选择,是审美心理与习惯的本性遗存,更是西周双音钟的理论依据。但之后西周长期以来不符合发展规律的无“商”音列对比商朝已将五声、七声运用于音乐实践,这一问题引发了巨大争议,甚至成为千年悬而未决之难题。

二、姬周民族对商声的“政治干预”

(一)“周乐戒商”说

最早提出周乐“无商”的是汉代郑玄,他在对《周礼·大司乐》注时“此乐无商”但给出的原因仅是“此无商调者,祭尚柔,商坚刚”,贾公疏言又注:“以商是西方金故”。二者都表示,商音乃为五行之金,但周为五行之木,将西周不用“商”归结为木金相克,可见已具有导向性的五行色彩。但史料表述漫漶,材料不足,导致后世学者对无商这一问题众说纷纭。唐代赵慎言表示无商是为“舞(无)商调”,宋朱熹附和之,到今天黄翔鹏借“金石以动之”,认为无商是因为商音并非骨干音,虽将“商”理解为商音,但“骨干音”的说法仍是陷入无商调的理论。而郑洁轩认为西周无商音是礼教下意识形态的体现,“商音”是商文化的象征,西周钟磬无商音体现出周民族对商音乐的排斥。因钟磬此类乐器为雅乐乐器,故而对于西周时民间仍有商音存在这一现象,他解释为“礼不下庶人”,并以《荀子》“审诗商”、《乐记》“声淫及商”等文献加以佐证。之后还有商诗说、商乐(大濩)说,以及蔡仲德采用王引之《经义疏文》的说法,“审诗商”中的“商”实为“章”之诗章说。

(二)商、周族群起源与关系

笔者以为在解决西周是否禁商音的问题上可以借助文化史研究,或以民族起源为切入点。关注人文社会背景是研究音乐史必不可少的一环,音乐史的研究不能与时空背景割裂,早些年的研究局限于听取自家之言,一定程度上缺乏对交叉学科研究成果的关注。对研究内容有针对性地结合政治史、文化史、社会史多方面成果不失为一种强有力的理论依据,也是为更好地“回到古人的世界研究古人”。据《史记》记载,商民族的祖先是帝喾和次妃简狄所生,而周族起源也是帝喾之后。他们均借神话传说来证明自己统治之正统,区别于其他族群之地位。除此之外,周族族源的神话故事就已经看出“礼”的韵味,设定为管理农业的“后稷”之官;拥有爱好和平的首领,拒绝武力不愿与戎狄族群开战;以德治服百姓等。这一系列都是周朝为区别于包括但不限于戎狄族群的其他族人,以此来凸显自身的正统与不同。对此历史学家王明珂指出:“它的主要意义都在于:一群人以此族源‘历史作为集体记忆来凝聚本群体。即使这族源叙事的内容主要根据周人记忆中的一些历史事实,这记忆也是一种选择性记忆。以这种选择性历史记忆,一个人群选择并强调他们的文化特征,以设定他们与另一些人的族群边界。”因此,为了姬周民族的优越地位,并巩固其统治,从而树立这种族群边界,“制礼作乐”的统治思想应运而生——“兴正礼乐,度制于是改 ;而民和睦,《颂》声兴。”

周虽赢得牧野之战的胜利,伐纣成功,但中原地区的商族人民规模庞大,商族文化思想也早已根深蒂固。周朝建国之初,面对这样的局势,加强族群边界,巩固周族天下成为必然:周朝统治者以帝喾后代为名,依托同源,即:商族人民;还要吸引当时重视农业的后稷之官周族百姓,使得两族团结共生。这就好似秦始皇大一统后“书同文,车同轨”,通过制度相同、人文相同,最后实现同族群意识的大一统。王明珂在书中也指出“共同起源”对于人群凝聚力的重要,为了与其他族群之间建立联系,人们经常“创造、虚构、修正本族群或他族群的来源”。在史诗神话内容上的塑造,让周朝建立后的商民族和周民族人民在思想上潜移默化地暗示着“我们其实是一家人”,以达到维系两个族群和平相融的目的。而这也带来一个结果,无论神话内容真或假,随着时间流逝,周族人民都会笃定自己的正统地位,也就是夏王朝的后裔了。在文献《周礼》中也可窥一斑:《周礼·钟师》云:“《王夏》《肆夏》《昭夏》《纳夏》《章夏》《齐夏》《族夏》《祴夏》《骜夏》。”这是在不同场合下使用的九种不同的祭祀用乐,名均有“夏”。另外,所谓雅乐,古时“雅”“夏”同音,以“雅”命名也是周在强调自己的族群起源,足可见周朝强烈的崇夏观念,或者是说周王朝在反复强调自己统治的正统地位。周王朝利用商周两族“共同族源”、共同文化等搭建起一个新的融合民族,最后促使华夏民族文化建成,那么此时,礼乐制度的实行也不例外,所蕴含使用的音乐也就潜移默化地被广大群众所接受。另外,商周民族的紧张关系追根溯源的话并非一日造成,东夷与商民族或有着不可分说的联系,学术界一直有着商族起源于东夷之说,而早在夏时期,姬周民族就时时受到东夷民族的侵扰被迫不断搬迁,故而这种尊夏(祖)厌商的情绪由来已久。此时再思考西周四声音阶中无商音便更好理解了,西周钟铸造技术高超,但音乐发展始终停止于“四声”也便有了解释。

(三)西周绝对的礼乐等级意识

周王朝祭祀礼仪中一直使用的“六代乐舞”中,《大濩》是商朝时期乐舞,结合《大司乐·春官》中“舞大濩以享先妣”,可见商乐舞的使用是祭祀先祖之母。但其中的商代乐舞《大濩》在周时或已名存实亡:“閟宫有侐,实实枚枚”。孔颖达为此做注:閟宫为祭祀姜源之庙,而却“枚枚”,“枚枚”即为冷清之意。且在《荀子·儒效篇》也记载道:“(周公)定三革, 惬五兵,合天下,立声乐,于是《武》《象》起而《韶》,《护(濩)》废矣。”就史料来看,可见西周之时不仅无商音,也禁商舞。反观周族的音乐,在周族封地“周”“召”二地的“风”区别于其他十三国风,在《周礼》《仪礼》《礼记》中偶有出现,周族音乐的地位可见一斑。周召两“风”已不单单是“观风俗,知得失”这么简单,以上所载周召二地音乐的文献呈现出他们还具有仪式音乐、祭祀等政治社会作用。除此之外,还有西周的乐悬制度等均能体现周民族之“风”的地位不同。通过以上周王朝对商周音乐的实用态度可以看出,这种绝对的礼乐意识无法排除西周用乐的无商之举与政治干涉有关,西周统治者已经高度意识到乐的教化及社会作用,既然当时的统治者选择以乐作为礼的形式,那么在绝对专制主义的社会下,乐必然要经过层层筛选把关。在《礼记·乐记》中对于商音有过这样的描述:“故商者,五帝之遗声也……商之遗声也,商人识之,故谓之商”,可见“商音”的命名是带有政治色彩、族群属性的,且在商民族占着举足轻重的音乐地位。那么改朝换代后,在周天子“礼乐”等级政治手段的统治下,《周南》《召南》都具有祭祀仪式音乐功用,带有商王朝寓意的商音想必难逃礼乐制度的“制裁”。

从时间线的反向来看,西周禁商的四声音阶观念在东周溃堤也是显而易见的。春秋礼崩乐坏,不仅是制度上的僭越,而且体现在五度音阶体系快速且系统地运用于音乐实践中。比如山西闻喜上郭村210号墓的编钟、东周编钮钟等,分别呈现出了完美的带有“商”音的五声音列。故而也证实了两件事:第一,至少在春秋以前,五声音阶已成体系。考虑到任何事情的发展都不可能一蹴而就,并结合“礼不下庶人”的记载,五声音阶体系或在民间一直不断发展壮大。第二,西周的宫廷音乐确实是禁“商”音的,而后来东周编钟所呈现出的商音是对西周王室礼乐束缚的挣脱与反叛。

三、结语

笔者在研学过程中发现,学术界至今对商、周是否同起同源,均为帝喾的后人这一问题仍无定论,但既然能够引起今人的猜测,说明两个民族的共同性是存在,且可被人发现的。就目前出土的大批考古实物均可以确定:最早商、周民族分属两系,但他们在夏时期先后与夏朝建立了服属关系,商是东夷部族的一支,系属“戎、狄、蛮、夷”中的夷族。周民族原屬羌人一脉,后被戎狄打压逐渐向中原迁徙,在商时便成了商的诸侯国之一——“西伯”。以上这一过程在夏商周三朝更迭中演变发展,势必会带来文化的交流融合,由此可见,夏、夷(商民族)、羌(周民族)文化浸染交流的过程发展到西周建立已有相当久远的历史,这也就不难理解在商周两个民族文化中所产生的四声音列的音乐审美共性。根据《史记·周本纪》:“乃断弃其先祖之乐,乃为淫声,用变乱正声”的记载,站在周族人维护统治正统性的角度来看,“先祖”是指夏禹一脉相承的一系,正声或许就是雅乐,加之古音“雅”与“夏”同音的因素,故而可猜想从夏开始就是无商声的四声音列,而在商时则加入“商音”,故称“用变乱正声”。但这一观点仅就文献和商时期的考古资料而言,未来还期待更多的夏商文物发现来验证这一观点。

对于西周时期“乐”的理解不妨给予两个视角,一个是姬周民族音乐,另一个是周王朝音乐。西周四声音阶观念形成可以说是姬周民族之“风”到西周王朝之“乐”的一个过程。周朝所谓礼乐之乐,实则为周族之“风”。周早期无商音的四声音阶观念是周民族审美的主动选择,而当周天子将族群边界思想树立后,依附黄帝后人示其正统,将“乐”提到与“礼”的同等高度,且在严格的等级制度环境下,乐必然被赋予一定的政治色彩。再看此时四声音阶观念是否仅停留于审美尺度,这一观念开始变得耐人寻味,或“无商”已发展成为“戒商”。加之华夏民族自古以来特有的思维逻辑,喜欢使用借喻、比拟来完成一些内在隐晦的表达:好似“宫为君,商为臣”“君子必佩玉,右徵角,左宫羽”……这种借乐施礼、运用借喻也正是对西周王朝的常识性认知,此时单纯再把“无商”归结为审美之说显得过于“简单粗暴”。马克思曾说:“对人类生活形式的思索,从而对它的科学分析,总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的,就是说,是实际发展过程完成的结果开始的。”西周四声音阶观念的形成过程故可作此理解。

参考文献:

[1]阮元编刻.十三经注疏[C]//孔颖达.尚书正义.北京:中华书局,1980:790.

[2]郑汝中,董玉祥主编.中国音乐文物大系·甘肃卷[M].郑州:大象出版社,1998:40.

[3]童忠良.论宁乡商铙一脉相承的乐学内涵[J].音乐研究,2001(01):37-42.

[4]陈南南,王子初.殷商编铙的类型学与双音性能研究[J].中国音乐,2022(03):58-65+84.

[5]方勤.叶家山M111号墓编钟初步研究[J].黄钟,2014(01):92-97.

[6]孔义龙.两周编钟音列研究[D].北京:中国艺术研究院,2005年.

[7]冯洁轩.论郑卫之音[J].音乐研究,1984(01):67-84.

[8]蔡仲德.说“审诗商”[J].星海音乐学院学报,1988(01):10-11.

[9]王明珂.华夏边缘:历史记忆与族群认同(增订本)[M].杭州:浙江人民出版社,2013.

[10]韩兆琦.史记笺证[M].南昌:江西人民出版社,2004:212.