空间美学与沉浸体验:滇越铁路红河州段VR 全景数字化呈现与传播研究

2023-10-14庞守贵聂芸芸李刚存

庞守贵,聂芸芸,李刚存

(红河学院新闻传媒学院,云南蒙自 661199)

早在20 世纪30 年代,德国思想家海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)就曾预言人类将在21 世纪步入以视觉文化为主体的“图像时代”。他认为在未来的文化语境中图像起到了非常重要的话语阐释和表达的作用,甚至预判影像能够构想和把握世界。全息影像技术的诞生与应用使得这种预言变为了现实;读图方式的升级拓展了文化呈现的深度及文化遗产保护的维度。滇越铁路作为一种真实的文化符号镶附在时间和空间的经纬刻度上,对绵延当地历史文化,聚焦云南近代社会、经济发展以及空间艺术都具有重要的理论意义和实践价值。尤其是滇越铁路红河州段,全长319 公里,整个路段途经云南少数民族地区,总体区域呈现出线形,涉及范围广泛,有着极为丰富的空间景观和人文景观,沿线具有代表性的车站及车站所在区域的历史文化城镇记录了人类生产生活的轨迹,展现出滇越铁路文化遗产在该区域内与人类经济文化活动的关联性和延续性,成为人们走近和了解红河州历史文化沿革的重要文化媒介。在全景影像日渐兴盛的媒介背景下、在文化遗产留存不容乐观的现状下,运用VR 全景数字化虚拟技术对滇越铁路红河州段进行数字化全景的呈现就显得尤为重要。在读解云南历史沿革、云南文化符号等方面有着不可小觑的作用,通过VR 全息影像技术将其丰富的空间奇观、自然景观和人文景观进行数字化呈现与记录,在一定程度上可以拓展史学和文化研究的维度和深度,具有重要的实践意义和史学价值。

一、沉浸式的感官体验与文化狂欢

(一)VR 界定与特征

1.VR 的定义

VR,称为虚拟现实技术,是CG(Computer Graphic 计算机图形图像)、人机交互、融媒体、网络传输、传感与模拟仿真等多学科技术融合的交叉前沿学科[1]。VR 现实影像技术突破了传统媒体技术的时空局限,延伸了人类体验触角和感受,就如麦克卢汉所说媒介即人的延伸。VR 技术以其自身的全息性优势在现实与虚拟空间中构建起一种信息交互的新方式。

2.VR 特征:全息与沉浸式体验

(1)感官体验真实化

虚拟现实影像技术,顾名思义,是运用计算机、VR 摄像机等媒介对现实世界进行数字化的影像呈现和复现的技术,用高质量影像的全景展示对用户的视觉系统进行信息传输,使得受众能够对影像的内容建构信任。它能够运用综合性、逼真的视听元素让受众如临其境般的感受全息呈现的景观,给大众带来近乎真实的感官体验,达到世界能够被受众真实感知并形成心理认同的效果。

(2)感官体验全息化

众所周知,传统的银幕艺术和屏幕艺术无法突破物理局限—屏幕边框,使得创作者始终无法解开“镣铐”,受众也无法得到更多的体验。VR 技术的诞生为影像打开了全新的视野与方向,360 度立体视觉影像,3D 环绕声音信息,使得人们能够置身于真实的场景空间中,真正地感受由媒介技术的演变而带来的真实空间体验,这是一种技术引发空间美学的变革。

(3)视觉快感强化

法国心理分析学家雅克·拉康指出,理解“凝视”这一概念的关键在于理解“镜像自我”。无论是照镜子还是看电影,人们都会在观看影像的过程中产生兴奋和快感[2],这也是视觉文化文本的显著特征。VR 影像受众在使用与观看的过程中所产生的快感,是在VR 技术建构的全息虚拟空间中发生的,但真实的自我虽然能够知觉这一快感,却不是其自身形成的,而是由其“化身”,在全息虚拟空间中依托及运用真实影像构建的第二个自我所形成的。对于受众来说,在对VR 全景影像的凝视中所获得的快感程度要大大高于传统传播媒介形态中的影像内容。

二、VR 影像技术在滇越铁路文化遗产保护方面的运用现状

正如前文所述,VR 虚拟技术以其真实性、全息性、互动性的沉浸式体验对影像的呈现、受众的阅读方式产生了巨大的变革。业界和学术界近年来对“VR+文化”的研究已经取得了丰硕的成果和成功案例。故宫推出的《三大殿》《养心殿》《御花园》等多部虚拟现实节目、以莫高窟为题材的《纯净之地:敦煌莫高窟》和《神遊敦煌莫高窟第61窟》等其他虚拟现实作品,都以全景式VR 虚拟技术对文化遗产地的空间奇观和自然奇观进行了360度的呈现,受众带上VR 眼镜便可身临其境,成功实现了物理时空的跨越。在非遗方面,VR 也进入了应用阶段,并展示出了巨大的文化价值,北京的视界方舟文化科技馆、泉州非遗VR 体验馆、都运用VR 虚拟技术和CG 动画等技术向世人呈现了非物质文化遗产项目的细节。目前较多的文化展馆和旅游文化小镇新增的文化VR 体验版块,让观众置身于新的全息媒介中感受非遗文化和非遗细节,深化了观众对于非遗文化的认同。2022 年,QQ 音乐平台推出了VR 音乐专辑,结合“元宇宙”的概念实现了互动沉浸式选择并聆听数字音乐作品,这一“VR+音乐”全息模式也证明了VR 技术的文化潜力和商业潜力。但是,在对较为大型且民众普遍使用的社交媒体平台和影像媒体平台进行滇越铁路、米轨、寸轨的内容识别与搜索后发现,运用传统影像的方式进行滇越铁路文化宣传的账号较多,内容较为丰富。截至2022 年8 月10 日,搜寻观察与滇越铁路红河州段有关的影响内容发布,并以点赞和观览量超过500 作为统计的基准,共筛选出微信视频公众号17 个,其中微信公众号:人字桥1908、家在蒙自、印象—河口、开远故事、河口文旅等发布的有关滇越铁路红河州段的部分内容超过1000 点赞量,但是在对上述微信视频公众号近两年的整理中,涉及滇越铁路VR 数字化呈现与传播的内容属于空白状态。与此同时,根据粉丝数量100 万的标准,筛选出近两年来运用影像对滇越铁路红河州段的宣传过的微博账号共39 个,其中中国铁路、肖育文的世界、无须豆蔻、申典启、中国军事网,云南广播电视台、时尚旅游、西南铁路,中国日报,昆明那点小事、最美旅游景点等账号都对滇越铁路进行了丰富的内容宣传,但相关内容的转发量和点击量不多,甚至转发量超过100 的账号只有7 个,这是值得深思的现状。

由此,通过VR+滇越铁路红河州段的视角进行分析和研究后可以发现,“VR+文化”已经在很多的媒体机构中进入到应用和实践阶段,但是运用VR全景技术对滇越铁路的文化展示、史学整理、商业开发等领域的研究和运用几乎接近空白。值得一提的是业界和学术界运用传统媒介(文字、摄影、动态二维影像)研究和展示滇越铁路的成果十分丰富,这在一个侧面反映了学术界与业界对于滇越铁路的研究已经较为深入,无疑在一定程度给“VR+滇越铁路”提供了厚重的前期基础。VR 全景数字技术以其与生俱来全息性、互动性、真实性的沉浸式视觉呈现优势,给“VR+滇越铁路红河州段”的研究视点带来了巨大的实践价值和理论价值,也有非常出色的史学价值和经济潜能。

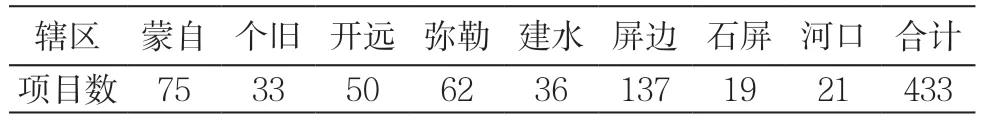

三、VR 技术与滇越铁路的美学互动

(一)记录·呈现:VR 技术与滇越铁路的空间美学互动

滇越铁路沿线的文化遗产种类丰富,尤其是滇越铁路红河州段更是集中了大量丰富的物质、非物质文化遗产。由于滇越铁路红河州段多数文化遗产途经云南少数民族地区,总体区域呈现出线形,涉及范围较广,包含复杂多样的物质和非物质文化遗产。滇越铁路沿线的河流、山谷、茶马古道不仅记录了人类生产生活的轨迹,而且展现出滇越铁路文化遗产在该区域内与人类经济文化活动的关联性和延续性,是可以永续利用的文化资源。2016 年,红河州文物部门人员对滇越铁路及个碧石铁路进行了普查,调研结果统计出铁路沿线登记文物点433处,玉溪、昆明段的等级文物点11处,共计444处。滇越铁路文物遗存共348 处,红河州段共计337 处。各县市的分布情况如表1(包括个碧石铁路)。

表1 滇越铁路(红河州段)沿线文化遗产统计表

近年来,人为的破坏、商业的演化、自然因素的折损使得滇越铁路沿线的空间景观逐渐失真。在图片阅读升级的媒介背景下和文化遗产日益折损的现状下,运用VR 虚拟技术对滇越铁路滇段进行数字化的呈现就显得尤为重要。不可否认,运用传统媒介对滇越铁路进行影像研究和影像库建设已经取得了较为显著的成果。但是VR 的全息性和包围性特征可以将滇越铁路的空间景观和自然景观以1:1、360 度立体全息的影像视频呈现在受众面前,受众戴上VR 全景眼镜,通过身体、全景影像及场地空间的互动交流,可以让观众迅速进入真实的视觉空间,逼真地呈现滇越铁路沿线文化遗产的现有原貌。这不仅相较于传统媒体呈现出更为深厚的史学价值,也能够为文化遗产实现的“云呈现”“云传播”“云经济”提供了努力方向当前的VR 技术已经较为成熟,对于数字化还原和呈现1:1 的滇越铁路空间文化有着得天独厚的技术优势,Krpano、AutoPano Giga(apg)、Acropano Photo Stitcher、MAGIX VR Studio、Ps、Premiere Pro 等丰富软件的融合运用都能够较为轻松地实现VR 数字呈现与传播,让参观者沉浸在全息的数字化影像之中,包裹在你的周边。全息的360 度滇越铁路影像是一场技术与空间美学变革,其不仅仅是外在形式元素和呈现媒介的创新,也是一种内容上的记录美学变革。

另外,滇越铁路VR 记录影像库的建构给历史学研究和文学研究带来了新的技术支持,使得在线田野研究变为一种可能。VR 技术与5G 使得人们突破了时间和空间的界限。学界和业界的研究者、受众即使身在千里之外也可以在VR 虚拟影像中感受滇越铁路的空间奇观与自然资源,并对所展示的部门进行各个面向的线上田野研究,增加了研究的面向和维度。同时,滇越铁路红河州段丰富的空间和自然景观也给VR 影像研究提供了多样的摄制样本和内容研究的样本,在多个方向上形成了互动关系,具有极强的史学价值和学术价值。

(二)创作·表现:VR 技术与滇越铁路的人文美学

滇越铁路红河州段遗产不仅包含前面所述的空间奇观和自然景观,还有极为丰富的非物质文化资源,是云南地区重要的文化与精神财富。滇越铁路线路途经多个少数民族传统文化保护区,包含丰富的洞经音乐、花灯、烟盒舞、彝族、苗族、瑶族舞蹈等文艺类传统文化[3]。红河州段途经的少数民族地区更是拥有丰富的民族服饰制作、著名的建水紫陶、闻名全国的蒙自过桥米线等工艺类的传统文化。此外,滇越铁路见证了西南联大组建、护国运动、抗日战争等重要历史事件。与此同时,西方先进科技、文化形式;多元的教育理念和设备、医学技术等领域的先进思想也是通过这条宝贵的文化线路传入到云南,承载了铁路沿线居民甚至整个云南社会的集体记忆。时间的推移和时代的演化与发展使得这一段云南集体记忆正在弱化,VR 虚拟技术的再现和复现功能可以以极为“真实”的视觉影像将那一段历史记忆与文化进行复现。同时,巧借当前学者们对于滇越铁路的历史和文化研究成果,并与VR 虚拟技术进行融合,实现媒介技术与人文美学的融合,让人们通过新的媒介技术真实地感受特定历史时空中的人文创造,并能够促使人们将滇越铁路上宝贵的文化进行深入理解与建构。

四、滇越铁路红河州段的“沉浸式”交互体验与传播

VR 影像的全息性、超真实性的特征使得文化能够在受众完全沉浸式的状态下进行传播——沉浸式传播,这在一定程度上是对传统的视听叙事和传播带来了挑战。杰瑞·加西亚把VR 视频与迷幻药做比较,他认为迷幻药是违禁品,但VR 视频带来的迷失可能比迷幻药更严重[4]。这在一定角度上给人们对于VR 眼睛的态度和立场上提出了警醒,比如知觉的人工化、视觉感知的依赖性。但是我们也必须有深刻地认识,VR 正是因为极具沉浸式的体验感,才使得人们一改传统媒介中的被动接受变为主动参与。“VR+滇越铁路红河州段”全息影像记录与数字化VR 博物馆的建设能够最为真实地调动受众的身体感官和思维活跃性,使得受众主动与VR 媒介、内容文本形成交互、实现合一,建构对于滇越铁路的深刻印象和记忆。VR数字化展馆(博物馆)能够集中全景动态影像,环绕声音,交互模拟、文字图片于一体,运用交互投影技术、3D 虚拟现实眼镜、大屏幕(360 度)、数字全息投影等手段结合观众的多元感官,产生沉浸式阅读和体验的逼真感受,进而深化对展示内容与意义的理解和认同。不仅如此,由于其沉浸式的感官体验会使得受众对于滇越铁路的文化形成强烈的体认,这在一定程度上推动了滇越铁路文化传播受众与传播者身份之间的双向互换。同时,5G 技术、融媒体技术以及VR 技术的融合、VR 设备价格的亲民化、VR技术的成熟化等有利条件使得“VR+滇越铁路”的传播样态呈现出更多的面向和可能,这无疑是技术媒介与传播的一场新的碰撞和尝试,表现出强有力生命力。

五、结语

综上所述,VR 作为一种新的媒介已经逐渐融入人们多元的文化、教育、商业、生活之中,并在相关的产业和领域中发挥重要作用。“VR+文化”的模式正在被业界所认可并开始广泛运用,表现出巨大的商业价值和文化价值。尤其受到新冠疫情的影响,业界与学术界都对文化在“线上”与文化在“云端”进行了更为深层的思考与应用实践。因此,5G 时代背景下的VR 全景影像技术为文化遗产的云呈现、云传播、云经济提供了新的方向和可能。