山西太原阳曲县思西村发现金元墓葬

2023-10-09太原市文物保护研究院

太原市文物保护研究院

(山西 太原 030009)

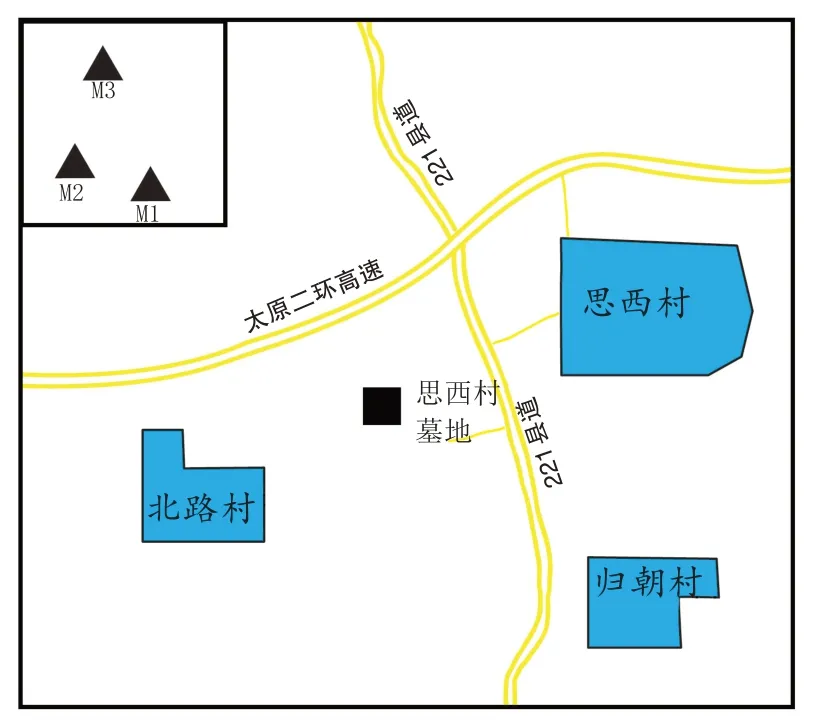

2022年7—9月,为配合阳曲农投真空冷冻干燥食品加工项目建设,太原市文物保护研究院对施工区域进行了考古勘探和发掘,共发现12 座墓葬,其中3 座为金元时期的砖室墓,编号为M1、M2、M3。墓葬位于山西省太原市阳曲县思西村西南约1 千米处,东距221县道0.8千米,东南距归朝村2千米,西南距北路村1.3 千米,北依太原二环高速,地理坐标为112°32′27.3″E,38°07′43.7″N(图一)。地表原为耕地,施工平整地面后原始地层已不存。现将发掘情况简报如下。

图一 阳曲县思西村金元墓葬位置及分布示意图

一、墓葬形制及装饰

M1、M2、M3 呈“品”字形分布,均为八边形仿木结构单砖室墓,由墓道、封门、甬道、墓室四部分组成。三墓用砖规格基本相同:甬道、墓室的墙壁及顶部用0.32×0.16×0.06米的条砖砌成,地面铺砌0.32×0.32×0.06米的方砖。

(一)M1 位于墓地最南部。

墓道 平面呈长方形,长2.12 米,宽0.8~1 米,深2.3~2.6 米。墓道口朝南,方向175°。两壁平直,经过二次修整,南端各竖向排列5个宽高0.2~0.3米、深约0.15米的脚窝。

甬道 长0.7米,宽0.78米,高1.1米。两壁由平砖砌成,自高1.02 米处开始起券成拱形顶。用内外两层砖垒成宽0.6 米、高1 米的封门:内侧以条砖竖垒至甬道顶部,外侧堆垒3层砖,每层2块。

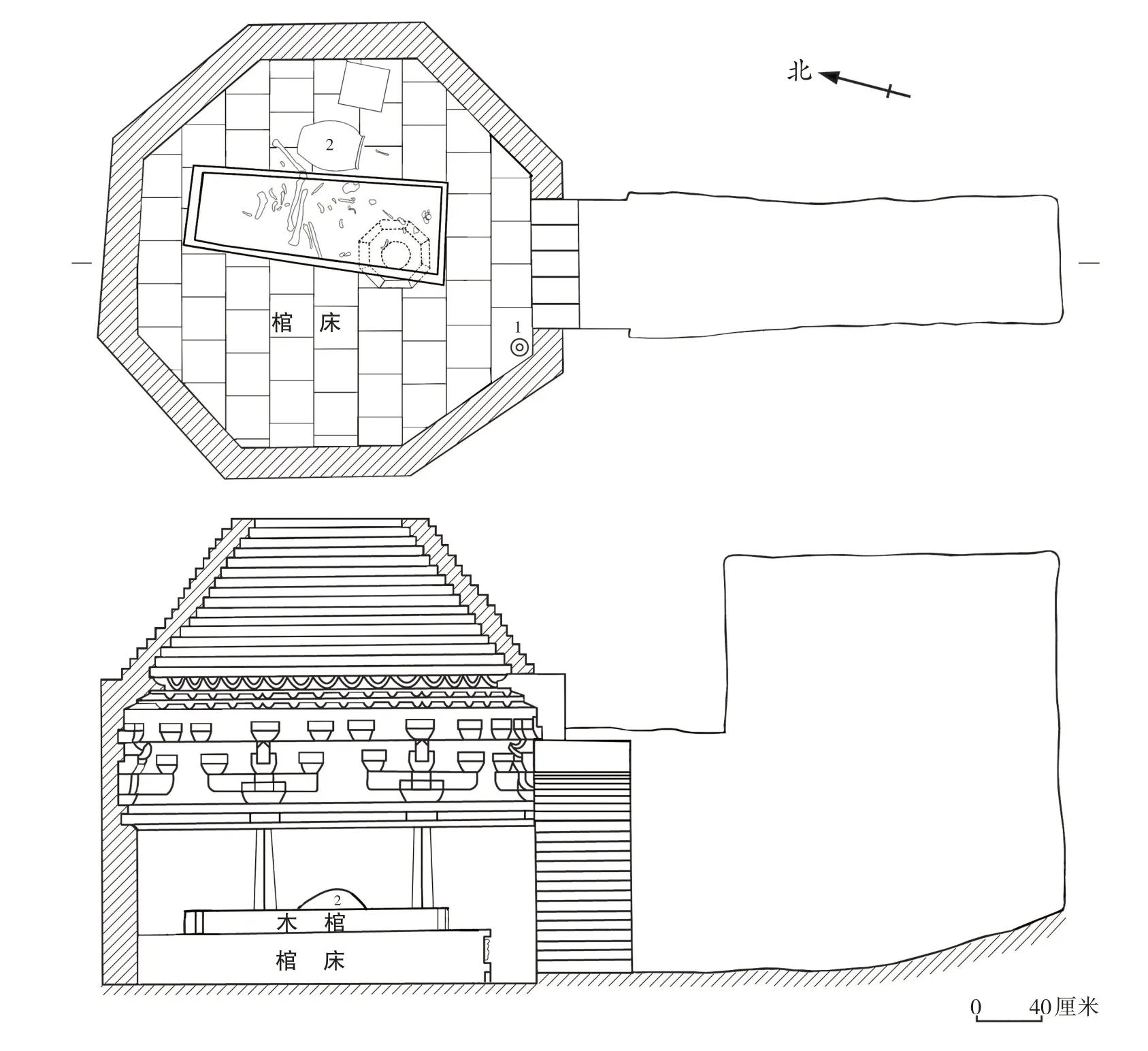

墓室 平面呈八边形,东西长2.44米,南北宽2.5 米,残高2.95 米。墓壁由青砖砌成,表面抹一层白灰泥,上部用条砖砌出仿木结构。自高1.96 米处开始起券,向上内收为叠涩顶。地面以方砖错缝平铺,并延伸至甬道内。木棺呈南北向置于墓室正中,长2.08米,宽0.6~0.86 米,北窄南宽,残高0.22 米,两侧棺板用榫卯结构相连接。棺内葬两具人骨,扰乱较严重,保存较差,葬式不明。墓室西壁北部出土青釉瓷碗、盆各1 件,青瓷盆下垫一块条形砖,东壁南部出土黑釉瓷罐1 件(图二)。

图二 M1平面、剖视图

南壁为甬道口,其余墓壁上部雕柱头、阑额,其上承普拍枋,枋上承柱头铺作。铺作均为四铺作出昂形耍头,两铺作间置散斗。斗拱之上承橑檐枋、檐椽及滴水(图三)。滴水系在条砖的窄边磨出宽约0.1米、深0.03米的波浪形凹槽。

图三 M1仿木建筑构件

除西北壁外,墓壁分别饰砖雕门窗及灯檠。其中北壁、东壁、西壁为砖雕仿木门。北壁门用1 块长0.63 米、高0.48 米的整砖雕成:门框上部以菱花纹作底,中部雕菱形,内填花卉;左右两侧图案类似,上部雕圆形方孔钱币纹,中下部雕缠枝纹,最下雕一壸门。门板为两抹头制,均由格心、绦环板、裙板三部分组成,格心雕斜方格纹,内填花卉,绦环板雕祥云图案,裙板雕壸门(图四,1)。东壁门用1块长0.34米、高0.32米的整砖雕成:门框门额上雕三枚门簪;北侧门板关闭,南侧半掩,每扇门板上刻9 枚门钉(图四,2)。西壁门用1块长0.31米、高0.32米的整砖雕成:门额上雕三枚门簪;门板共两扇,均由格心、绦环板、裙板三部分组成,格心雕六瓣花卉,绦环板雕横线纹,裙板雕花卉。东南、西南两壁分别用1块长0.26米、高0.34米的整砖雕刻出窗牖,窗扇上雕圆形方孔钱币纹饰(图四,3)。东北壁为砖雕灯檠,整体凸出墙面,由条砖组成,灯碗位于中部,下部为三角形支架底座(图四,4)。

图四 M1墓室砖雕结构

(二)M2 位于M1西北5米处。

墓道 平面呈长方形。长2.7 米,宽1.3~1.4 米,深2.3~2.9 米。墓道口朝南,方向177°。直壁,经过二次修整。

甬道 长0.52 米,高1.4 米,宽1 米,两壁由青砖砌成,自高0.8米处起券成拱顶。封门两层砖垒成:内侧以条砖竖砌至甬道起券处,外侧则以条砖和方砖竖置,高约0.48米。

墓室 平面呈八边形,东西长2.76米,南北宽2.3 米,高3.04 米。墓壁由青砖砌成,表面抹一层白灰泥,各壁均无装饰,仅上部有砖雕仿木结构建筑构件,形制与M1 基本相同,自高1.96米处开始起券,向上内收为叠涩顶。棺床位于墓室北部,占据墓室大部,与墓室同宽,高0.3 米,表面错缝铺方砖,前立面雕刻5个长0.3米、宽0.2米、深0.08米的壸门。正中葬有人骨,保存较差。在头骨处发现白釉瓷钵和酱釉瓷钵各1件。

(三)M3 位于M2 东北4 米,M1 西北8米处。

墓道 长2.7 米,宽0.8~0.9 米,深2.2~2.6 米。墓道口朝南,方向177°。墓壁较平直,经过二次修整。

甬道 长0.6米,高1.3米,宽0.9米,两壁由青砖砌成,自高1.1米处起券形成拱顶。南端封门用砖竖垒,宽0.9米,高1.2米。封门外堆放条砖若干。

墓室 平面呈八边形,东西长2.4 米,南北宽2.5米,高2.95米,自高1.72米处起券,向上内收为叠涩顶。棺床位于墓室北部,占据墓室大部,进深2.2米,高0.32米,表面错缝铺方砖。正中偏南处用涂黑的丁砖围城八边形,八边形内涂红,正中雕饰有花边的圆形,圆内涂黑彩(图五)。前立面雕刻4 个长0.31米、高0.16米、深0.08米的如意形壸门,正中两个壸门内雕花卉图案。木棺位于棺床中部,长1.62 米,宽0.4~0.6 米,残高0.18 米,内有一具人骨,头朝南,摆放杂乱,保存较差。东侧有一陶瓮,内装人骨。陶瓮东侧靠墙处放置一块方砖,其上无物。地面铺砖,棺床下西南角出土1 件黑釉瓷行炉(图六)。

图五 M3棺床装饰

图六 M3平面、剖视图

墓室内壁面以白灰泥作底,八角用黑彩各绘一根上窄下宽的倚柱,柱头上用二砖平卧砌半圆形的梁头,上砌普拍枋承托斗拱。北壁枋上用红彩绘花卉纹,其余枋上用黑彩绘几何纹。斗拱上承横梁,再用砖砌成橑檐枋、两层椽檐、覆压板瓦等仿木构件,并以红彩装饰。拱眼壁内以红彩绘牡丹花,四周围绕黑彩所绘花叶(图七,1)。

图七 M3壁面装饰

柱间壁面用红彩绘出边框,框内绘壁画。东壁为备宴图。背景用黑色线条绘帷帐,正中用黑线绘一张方形高桌,桌腿间设对称牙板和两根横牚。桌上摆碗、盆、豆等器物。桌后方站立两名男侍,均头戴长翅帽,身穿圆领浅红长袍,腰系白色丝带,脚穿圆头黑鞋。其中左侧男侍目视前方,身体微前倾,手持黑色棍状物;右侧男侍头微右侧,双手捧黑色罐状物于胸前。桌旁各立一名男侍:左侧男侍盖耳短发,身穿圆领灰色长袍,腰系白色丝带,双手端盘盏于胸前,头扭向左后方,目视桌后男侍;右侧男侍头戴长翅帽,身穿黑色圆领长袍,袍下露出白色裤脚,目视下方,双手端红盘于腹前,盘中有3 件白色器物(封二,1)。东南、西南壁以黑色线条绘直棂窗,窗框内竖向排列6根直棂条(图七,2)。

1.东壁

西壁、西北壁、北壁、东北壁分别以黑彩绘山水画。西壁用浅色线条绘山石、水流,深色绘水中生长的高耸挺拔、枝繁叶茂的竹子;右侧绘低矮山体,其上生长花草(封二,2)。西北壁左侧绘低矮山体,其上盘虬生长枝桠苍劲、向左倾斜的大树;右侧为悬崖,悬崖下河水流淌,远处天空中有3 只燕子振翅飞翔(图八,1)。北壁左侧绘悬崖绝壁,中间绘两棵交叉生长的大树,右侧为山岩(图八,2)。东北壁左侧绘嶙峋山石,右侧绘两棵枝桠繁多、倾斜交织的大树,树下勾画出水波,水中生长有低矮植物,树后用淡墨绘青山(图八,3)。

2.西壁

二、出土器物

共出土7 件器物,包括6 件瓷器,1 件陶器。

1.瓷器

黑釉罐 1 件。M1∶1,完整。圆唇,侈口,束颈,圆腹,圈足微外撇。釉层较厚,内腹施釉至口沿下,外部施釉至腹下,无釉处露白色胎体。圈足内用墨线绘4 个“十”字形图案。口径16 厘米,腹径20 厘米,底径9 厘米,通高17厘米(图九,3;图一〇,3)。

图九 出土器物

图一〇 出土瓷器

青釉碗 1 件。M1∶2,略残。圆唇,敞口,斜弧腹,圈足。胎体较为粗糙,可见轮制痕迹,施青釉。内外均满釉,内底有涩圈。内壁模印一周折枝花卉图案,中心双弦纹围成的圆形内饰旋纹,一侧墨书“先郎”二字。圈足内釉层中夹杂异物。口径19 厘米,足径7厘米,通高6厘米(图九,2;图一〇,2)。

青釉盆 1 件。M1∶3,完整。方唇,侈口,斜直腹,圈足外撇。釉面有冰裂纹,内满釉,内底有11 个支钉痕,外施釉至足部,有垂釉现象。外底部墨书“张珺正盆”四字。口径32.8厘米,足径23厘米,通高6.4厘米(图九,1;图一〇,1)。

白釉钵 1 件。M2∶1,完整。尖唇,敛口,斜弧腹,通体饰竖条纹,圈足内束。内外皆施釉,口沿露胎,内底有涩圈。口径14.4 厘米,腹径15.8 厘米,底径7.4 厘米,通高13.6厘米(图九,5;图一〇,5)。

酱釉钵 1 件。M2∶2,完整。圆唇,敛口,斜弧腹,圈足外撇。釉色上浅下深,内满釉,内底有涩圈,外部施釉至腹下,圈足露白胎。口径13 厘米,腹径13.8 厘米,底径7.3 厘米,通高9.8 厘米(图九,4;图一〇,4)。

酱釉行炉 1 件。M3∶1,略残。圆唇,敛口,宽弧沿,筒腹,束腰,喇叭形高足上有四道凸棱,腰足连接处有摆沿装饰。釉层较厚,口沿及器内无釉,露白胎。口径4.5 厘米,折沿径15 厘米,底径8.5厘米,通高11.4厘米(图九,6;图一〇,6)。

2.陶器

陶瓮 1 件。M3∶2,圆唇,敛口,束颈,斜弧腹。口径21 厘米,腹径33 厘米,通高51 厘米。腹部有裂纹,内有一具人骨,应为迁葬所用殓骨器物。

结 语

本次发掘的3 座墓葬均为南北向八边形砖室墓,均由墓道、封门、甬道、墓室4 部分组成,保存完好,结构完整,颇具特色。墓室内均有简单的仿木结构建筑,与山西汾阳东龙观金元墓葬[1]、太原市晋源区元代壁画墓[2]、兴县麻子塔元代壁画墓[3]等金元时期墓葬形制相似。出土遗物多为瓷器,包括罐、碗、钵、盆、行炉等,其中M1 出土的黑瓷罐、青瓷碗与山西汾阳金墓M5、M8[4]、岚县丁家沟元代壁画墓[5]出土者形制相似。综上可初步推断这3 座墓葬的年代为金元时期。

值得注意的是,思西墓地的3 座墓结构相似,呈“品”字形排列,应为家族墓地,且各墓埋葬方位有充分的设计。宋金元时期流行“五音姓利说”的丧葬风水理念,即将首次规划的墓园根据顷亩步数将边长七等分,划分为四十九穴,再将人的姓氏按宫、商、角、徵、羽五音分别与阴阳五行中的土、金、木、火、水对应,以确定墓地中与其姓氏对应的最佳埋葬方位。《地理新书》记载:“宫羽音人分甲穴为尊,庚穴为次,壬穴为卑。商音人分壬穴为尊,丙穴为次,庚穴为卑。角音人分丙穴为尊,壬穴为次,甲穴为卑。徵音人分庚穴为尊,甲穴为次,丙穴为卑。”[6]M1 中出土的青瓷盆底部墨书“张珺正盆”,说明墓主可能姓张,张姓属商音,这3 座墓葬的排布正符合《地理新书》中商音墓葬的排列次序:M3属于壬穴,为尊穴,位于墓地北部偏西;M1属于丙穴,为次穴,位于墓地南部偏东;M2 属于庚穴,为卑穴,位于墓地西部偏南。这种情况与河南新安北宋韩琦家族墓地的墓葬排布十分相似,韩姓亦属商音,韩氏家族成员亦多葬于新安茔墓地的壬、丙、庚三穴[7]。

思西墓地的发掘,为研究金元时期的葬俗葬制和古人的社会生活提供了难得的实物资料。M3出土壁画内容较为新颖,尤其是水墨山水画在太原地区以往的考古发掘中比较少见,在棺床上雕砌八边形图案也为太原地区金元墓葬中的首次发现。这些内容不仅丰富了太原地区金元时期的墓葬形式,更对金元时期太原地区居民家族墓地的丧葬制度和习俗的研究具有重要意义。

领队:裴静蓉

参与发掘:檀志慧、姬凌飞、赵旭辉、朱海玉、金晓彤、刘 俊

绘图:金晓彤、姬凌飞

摄影:姬凌飞

执笔:檀志慧、姬凌飞、赵旭辉