江苏省里下河腹地小麦品种与生产技术演变分析

2023-09-20万羽

万 羽

(兴化市农业农村局 江苏兴化 225700)

里下河是江苏省著名的洼地,是由许多河网构成的一大片河网洼地的统称,大致涉及江苏省扬州、泰州、淮安、盐城、南通5 个省辖市的12 县(市、区),其中地势最低的里下河腹地涵盖了兴化市全部面积[1]。里下河腹地地理位置特殊,河网纵横,是名副其实的“鱼米之乡”,其农作物主要有水稻、小麦和油菜。 小麦是世界三大主粮之一,为人们提供了约20%的蛋白质和21%的食物热量[2-3]。 建国以来,随着里下河地区自然环境的改善和生产技术的进步,小麦生产得到了极大的发展,1949-1969 年主要是恢复和缓慢增长阶段;1970-1997 年属于高速增长阶段;1998-2002 年属于调整和稳定发展阶段;2003 年以后属于快速健康发展阶段,并由产量型向品质型过渡。 几十年来,随着国家政策扶持和资金投入的加强, 里下河地区小麦品种更新换代速度增加,每一次品种的更新,都伴随着小麦产量和品质的提升。 关于小麦品种及生产技术的演变研究大多是关于北方旱地的[4-5],未见有关里下河腹地的相关报道。 兴化市属江苏省管辖的县级市,在里下河地区具有重要的地理位置[6]。 本文作者以兴化市历年的小麦数据为例, 分析了里下河腹地建国70 年来小麦品种的更替及生产技术的演变,探讨了进一步提高小麦产量和质量的途径,并有针对性地提出了里下河腹地未来的育种目标。

1 小麦品种及产量的演变

1.1 小麦品种的历史更替

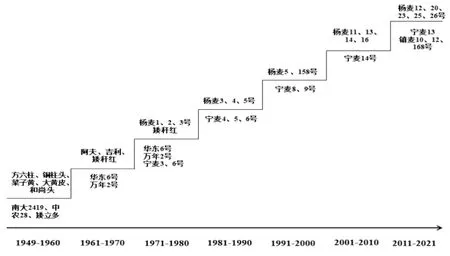

由于受气候条件和种植制度的影响, 不同区域小麦品种类型不同,并且随着小麦生产投入和育种水平的提高, 种植的小麦品种也在不断的更新换代[7]。同河南[8]、山西[9]等旱地小麦品种不同,里下河腹地由于地势低洼,对小麦品种的要求较高,种植的基本是早熟的秋播小麦品种, 建国后一共经历了7 次更新换代(图1)。第1 次是建国初期,以农家品种方六柱、铜柱头、菜子黄、大黄皮、和尚头等为主,在这个时期开始推广南大2419、中农28、矮立多等品种。 第2 次是20 世纪60 年代,因南大2419 春性强且不抗赤霉病,于是引进阿夫、吉利、矮秆红等品种,同时种植成熟早、 抗锈的华东6 号和赤霉病较轻的万年2 号。第3 次更新在70 年代,前期原来种植的吉利、阿夫小麦被增产潜力大的扬麦1 号,成熟早的矮秆早、钟山6 号等品种取代,其中扬麦1 号面积迅速扩大,成为本市主体品种;在70 年代中期,开始推广成熟较早、抗灾力较强、丰产性好的扬麦2 号和扬麦3 号,以及小面积的开始种植宁麦3 号、 宁麦6 号等。 第4 次是80 年代以来, 为适应稻麦二熟高产栽培的需要,又推出高产稳产新品种扬麦4 号、扬麦5 号,形成扬麦3 号、4 号、5 号并存的局面。 第5 次是在进入90 年代初,扬麦5 号成为本市当家品种,主体地位十分明显。 到了1995 年以后,扬麦158 迅速取代了扬麦5 号,成为主体品种。第6 次是在进入2000 年后,扬麦11 取代了扬麦158,同时扬麦16 得到推广;近几年,扬麦16 号面积迅速扩大, 取代扬麦11 号成为本市当家品种,同时扬麦11、扬麦13、扬麦14、宁麦14 等品种并存,品种“多乱杂”现象自2000 年以来越演越烈。 第7 次是2011 年以后,由于政府的支持和科研投入的加大,小麦品种呈现“百家齐放”的势头,主要推广的品种有杨麦系列12 号、20 号、23 号、25 号、26 号,宁麦13 号,镇麦 10 号、12 号、168 号。

图1 建国后里下河腹地小麦品种的更替变化

1.2 小麦产量及面积变化

由图2 可知, 建国初期兴化市小麦无论是单产还是总产量都不高,直到1978 年以后小麦的单产和总产呈现断崖式上升, 这主要是因为党的十一届三中全会以后开始实行的家庭联产承包责任制, 提高了农民的生产积极性[10]。兴化市小麦面积建国时只有1.1 hm2, 之后10 年增加到了约3.3 万hm2,20 世纪50 年代末至60 年代中期由于受“三年自然灾害”的影响, 维持在8.60~11.16 hm2, 至80 年代开始增加,2005 年之后面积基本稳定在41~52 hm2, 与建国初期相比扩大了近7 倍。 小麦单产在1965 年之前均低于1.35 t/hm2, 1965 年增加到2.25 t/hm2, 之后逐渐增加, 20 世纪80 年代呈现飞跃式增加,之后趋于稳定, 单产由建国初最低的0.53 t/hm2增加到现在的6.5 t/hm2,提高了近12 倍。 总产量变化趋势基本同单产的变化一致, 总产量由建国初期的1.32 万t 增加到45.67 万t,增长了近35 倍。

图2 兴化市建国以来小麦产量及面积统计

2 小麦生产技术的演变

2.1 种植制度的演变

2.1.1 水田一熟制 20 世纪50 年代初期,一熟沤田种植一季水稻,旱地种植小麦,但小麦种植面积很小,仅在沿圩堤地势较高地方和住宅周围有零星种植。

2.1.2 水旱两熟制 沤改旱,是人民改造自然、利用自然、 变低产为高产的又一重大成就。 当时群众称“七(月)耕金,八(月)耕银,九(月)耕要断魂”“秋三交不在垩,春三交不要耙”,建国后在治理淮河流域性工程和骨干工程兴办的基础上,大兴农田水利,联圩并圩,开挖穿心沟,筑圩建闸,发展机电灌溉,降低地下水位,提高抽排能力,基本上控制了洪涝灾害,为大面积沤改旱创造了有利的条件。20 世纪50 年代后期开始沤改旱,到70 年代初沤田全部改早,建立了比较完善的稻、麦(绿肥、油菜)水旱轮作体系,复种指数提高1 倍,促进了土壤熟化,有效地发挥了增产效果,解除了繁重的沤田劳动负担。 发展成为稻麦两熟田,成为本市的主要种植制度。 种植方式实行稻麦复种或换茬,小麦面积迅速扩大。

2.1.3 水田两年三熟制 主要形式为麦—稻、绿肥—稻。 但绿肥稻在20 世纪70 年代中后期逐步被油菜稻所替代,1980 年后主要以稻—麦为主。

2.2 耕作方式的演变

2.2.1 麦田—套沟 麦田排水降湿技术, 经过创新发展、推广普及和完善提高3 个时期,形成了明沟与暗沟相结合、田内沟与田外沟相结合、开沟排水与控制内河水位相结合的一整套综合治理湿害的技术体系。 在麦田沟系规格上达到“一方麦田,两头出水,三沟配套,四面脱空,明暗结合,内外相连”的要求。

2.2.2 免(少)耕麦 20 世纪80 年代初以前,主要种麦方式为稻后晒垡耕翻、人工撒播、人工盖种。 80 年代中期,稻茬免(少)耕种麦方法得到迅速推广应用,成为主要种麦方式。90 年代初,稻田套播种麦方式全市面积最高曾达到1.3 万hm2。 90 年代末,随着机械动力的增强,浅旋撒播种麦方式成为主流。

2.2.3 条播麦 20 世纪80 年代前,小麦播种一直以撒播为主,但自80 年代以来,小麦生产已由低产水平变为中产水平,撒播种麦的方式暴露了很多缺点。为了解决这些问题, 通过发展稻茬条播麦为麦作中产变高产开辟了一条途径。 但受种麦比较效益低下、土壤黏重等因素影响, 机条播种麦面积未能迅速扩大,目前基本上已很少有农民应用。 但随着条播机械的不断改进完善, 机条播必然会成为本市的主要种麦方式,这个趋势不会变。

2.3 整地方式的演变

2.3.1 耕地方面 解放初期,小麦多为粗耕粗种。 里下河地区条件好的耕2~3 遍,条件差的只耕1 遍,耕深10 cm,畦宽2 m 左右。 20 世纪50 年代沿袭传统耕作方法,播后三籽(露籽、丛籽、深籽)严重,影响出苗。60 年代薄片深翻,熟化土壤,翻深17 cm 左右,多数翻晒2~3 遍,并精细破垡,人工盖籽,有效地减少了“三籽”,同时推广宽畦深墒,由1 m 小畦改为2.5~3.0 m 宽的公路式或龟背式大畦。70 年代随着机械化水平的提高,逐步推广旋耕机、破垡盖籽机、条播机等, 基本达到了精细整地的要求, 一般播前一耕一耖, 部分早茬田达到二耕二耖。 1981 年开始, 对免(少)耕种麦方法进行试验,此法不受阴雨连绵的影响,可以提前播种3~5 d,一、二叶位分蘖分别提高114%和5%,成穗率提高7.4%,亩产量提高25 kg 左右,1987 年占麦类播种面积的53%,2011 年推广免耕种麦面积占麦类播种面积的87.5%。

2.3.2 地形方面 由于里下河腹地雨水较多, 尤其5~7 月梅雨季节,造成明涝暗渍,严重影响小麦的生长。 20 世纪50-60 年代,大搞方整化和渠系配套,号召成片种植,要求宽畦深墒,墒深20 cm,开好田间三沟(横沟、腰沟、中间沟)。1966 年,开始推广河横墒和塘桥暗墒,要求墒深50~60 cm,竖墒深50~60 m,横墒深50~60 cm,排水沟深0.5 m。 70 年代,把建设高产稳产农田与麦田排水系统结合起来, 做到一方麦田,两头排水,三沟(竖沟、横沟、导渗沟)齐全,四通八达(沟沟相通)。 70 年代后期,改为明晴结合墒,既可防涝降渍,又可抗旱防冻。 80 年代,市内麦田排水降渍沟墒的技术要求:田内沟的竖沟,间距3~4 m,明沟深30 cm 左右,暗沟深40~50 cm,横沟间距30 m左右,沟深40 cm 左右。 田外沟、田块间的降渍沟,沟深1 m 左右,田头排水沟深1.2 m,不同茬口间的隔水沟,沟深l m,渠道旁的导渗沟沟深1 m。此外,生产沟、排水河间距500~1 000 m。 进入21 世纪后市内常年麦田三沟配套率占85%左右。

2.4 田间管理

历史上由于生产技术落后,存在重种轻管、重前轻后的现象,小麦田间管理粗放,造成种植面积大、产量低而不稳。 建国后田间管理不断加强,越冬期主要抓争全苗、早发壮苗,秋播遇干旱窨水齐苗,实行促控结合,以控为主的方法;追施腊肥以冬河泥和土杂肥为主,开春敲细壅麦,防止冻苗。20 世纪70 年代推行泥浆浇麦防冻, 对冬季过头苗进行人工拍打和石磙镇压。 春季管理以促为主及时追施拔节肥、孕穗肥,防止春霜冻害,锄草松土,喷洒矮壮素,促壮秆大穗,防治病虫害。 清墒理沟,降低地下水,防止渍害、倒伏,适时收获。 80 年代初,开始进行小麦高产模式栽培示范,到1986 年该模式被普遍推广运用。 90 年代以来,随着各级政府的重视,加大了小麦群体质量栽培技术的推广, 强化了专用小麦生产技术的研究与应用,促进了小麦产量和品质的进一步提高。

随着对小麦产量要求的不断提高,小麦配套施肥技术也逐渐进步。 主要变化特征:①亩施用量不断提高,亩用纯氮量由20 世纪80 年代的10 kg 左右增加到90 年代的13 kg 左右,直至近几年的16 kg 左右,基本上满足了麦作高产的理论需氮量; ②肥料结构渐趋合理,1988 年以后,有机肥施用面积和亩用量均在不断减少,以致造成部分田前期冻害加重,或者后期脱力早衰,为此生产上一方面采取大搞秸秆还田,增加土壤有机质,另一方面实施增磷补钾工程,以提供小麦高产所需要的全面营养; ③前中后期用肥比例得到及时调整。

在肥料运筹上,20 世纪80 年代中后期总的施肥原则是“前重、中控、后轻”,强调重施基苗肥,习惯施用冬腊肥,轻视后期拔节肥。 到90 年代中后期,随着大穗型品种的推广应用,开始重视拔节孕穗肥的施用。2001 年以来,随着专用小麦生产的不断发展,考虑到施肥对品质的影响,提出了弱筋小麦降氮前移、中筋小麦氮肥后移的调优栽培策略。 要求弱筋小麦一般亩施纯氮12~14 kg,N∶P2O5∶K2O 为1∶0.5∶0.5。 氮肥运筹采用“前重、中控、后轻”的方法,基肥占70%、平衡肥占10%、拔节孕穗肥占20%。P、K 肥基追比为5∶5,追肥时间为5~7 叶期,追肥中可以施用多元复合肥。中筋小麦采取“两头重、中间控”的施肥技术,一般每公顷施纯氮210~240 kg,N∶P2O5∶K2O 为1∶0.6∶0.4。氮肥运筹方法: 基苗肥∶平衡接力肥∶拔节孕穗肥为5∶(1.0~1.5)∶(4.0~3.5),即基苗肥占50%、平衡接力肥占10%~15%、拔节肥占20%~25%、保花肥占15%~20%。P、K 肥运筹方法:基肥和追肥各占50%,追肥时间为5~7 叶期,追肥中可以施用多元复合肥。 若基础肥力较高,可适当减少基肥中的氮肥用量,加大后期氮肥用量。

3 里下河腹地小麦未来育种展望

3.1 切合生态特点,培育适生性和丰产性强的品种

里下河腹地小麦生长期间自然灾害发生较为频繁,主要有秋播期间的干旱与烂耕烂种、越冬期间的低温冻害和早春霜冻、 抽穗灌浆阶段的涝渍及倒伏等。 抗逆应变栽培技术的利用与否,在不利的气候条件下,其最终的产量结果差异很大,选育适生性、抗逆性较强的小麦品种是解决环境问题的必要手段。由于里下河腹地土壤黏重, 提高小麦有效分蘖是保证和提高产量的重要途径, 品种选育时可把有效分蘖作为优良品种选育的重要指标。

3.2 提高单穗生产力,培育高光效品种

小麦产量形成离不开光能的积累。 未来应该在继续增加光合面积的基础上, 维持适当的叶片功能期,提高光合强度,调整小麦的产量结构,培育株型紧凑、茎秆粗壮、成穗多、穗层整齐、籽粒饱满的高光效品种,通过促进籽粒灌浆质量、提高单穗生产力,进而增加总产量。

3.3 切合高质量发展,培育优质专用品种

为了切合国家高质量发展的要求, 培育优质专用小麦品种是未来育种的重要目标。 随着我国人民生活水平的提高,对食品原料的要求也不断提高,而不同类型的面食需要相应品质的小麦品种, 如面包类食品需要强筋小麦; 我国的传统主食馒头、面条需要中筋小麦; 饼干、 蛋糕等糕点类食品需要弱筋小麦。 其中弱筋小麦适合南方气候,具有粉质率高、籽粒硬、蛋白质含量低、面粉里湿面筋含量较低,及面团稳定时间短等优点,符合南方食品的制作要求[11-12]。因此可以大力培育糕点专用的弱筋类小麦品种。