吲哚菁绿荧光显像指导腹腔镜胆囊切除术治疗胆囊良性疾病患者效果研究*

2023-09-12李智德李玉鹏

宋 巍,李智德,李玉鹏,陈 雄

腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)是目前治疗胆囊结石和胆囊息肉等胆囊良性疾病的首选方法[1]。胆道损伤( biliary duct injury,BDI)是LC术最为严重的并发症,其发生率为0.4%~0.7%[2]。术中辨明胆道解剖结构是避免胆道损伤的关键。目前,吲哚菁绿(indocyanine green,ICG)荧光导航系统已在肝脏外科广泛应用,其在肝脏精准切除方面显现出较大的优势。近两年来,越来越多的学者将其应用于胆道手术,以期减少BDI的发生,并获得了肯定的效果。本研究回顾性分析了我科采用荧光导航LC与常规LC术治疗胆囊良性疾病患者的临床资料,讨论了ICG荧光导航技术的临床应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 病例来源 2021年10月~2022年7月我科收治的胆囊良性疾病患者62例,男31例,女31例;年龄为51(37,65)岁。其中胆囊结石伴慢性胆囊炎25例,胆囊结石伴急性胆囊炎18例,胆囊结石伴亚急性胆囊炎8例,急性胆囊炎胆囊穿刺术后择期手术6例,胆囊息肉4例,黄色肉芽肿性胆囊炎1例。所有患者术前均经腹部超声、CT和MRI检查诊断。排除标准:(1)对ICG或碘过敏;(2)存在腹腔镜手术禁忌证;(3)术前证实为胆囊恶性病变。将患者分成两组,两组性别、年龄、基础疾病、腹部手术史、BMI和疾病构成等一般临床资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。患者及其家属签署知情同意书,本研究经我院医学伦理委员会审核通过。

1.2 手术方法 两组分别在ICG荧光导航下或常规进行LC术。荧光导航设备为加拿大NOVADAQ公司生产的PINPOINT显像系统和注射用吲哚菁绿(丹东医创药业公司)。ICG荧光成像方法:(1)术前行碘过敏皮试,判断是否存在过敏(近期已行增强CT或MRI检查者,免于皮试);(2)以药品自带的灭菌注射用水配制ICG溶液,终浓度为1 mg/ml;(3)术前30 min,给予ICG溶液1 ml(1 mg)静脉注射。在行LC术时,采用气管插管,全身麻醉。患者取仰卧位,头高脚低并左倾约30°。采用常规“三孔法”或“四孔法”行LC术。经脐上或脐下建立气腹后,建立10 mm戳孔为观察孔,并根据术中情况,建立其余戳孔。在荧光导航组,在显露胆囊三角后,转换为荧光模式,辨认胆总管和胆囊管位置,查看有无变异的右肝管。随后,在荧光或白光模式下解剖胆囊三角,分离出胆囊管和胆囊动脉。在离断胆囊管前,再次以荧光模式确认胆囊管与胆总管的解剖关系,确认无误后,离断胆囊管和胆囊动脉,切除胆囊,经剑突下切口取出胆囊标本。在手术结束前,再次在荧光模式下观察胆总管有无损伤。在检查无误后,解除气腹,缝合戳孔,结束手术;在对照组,则全程在白光模式下行LC术。

1.3 观察指标 术中观察在ICG荧光导航系统下胆囊管和胆总管显像成功率,辨别出胆总管和胆囊管的时间、分离出胆囊管和胆囊动脉的时间、胆囊切除总用时,以及是否中转开腹、术中出血量、有无胆道损伤等并发症发生。记录术后住院日和术后并发症发生情况。

1.4 统计学处理 常规应用t检验或秩和检验和x2检验处理计量资料和计数资料,P<0.05为有统计学差异。

2 结果

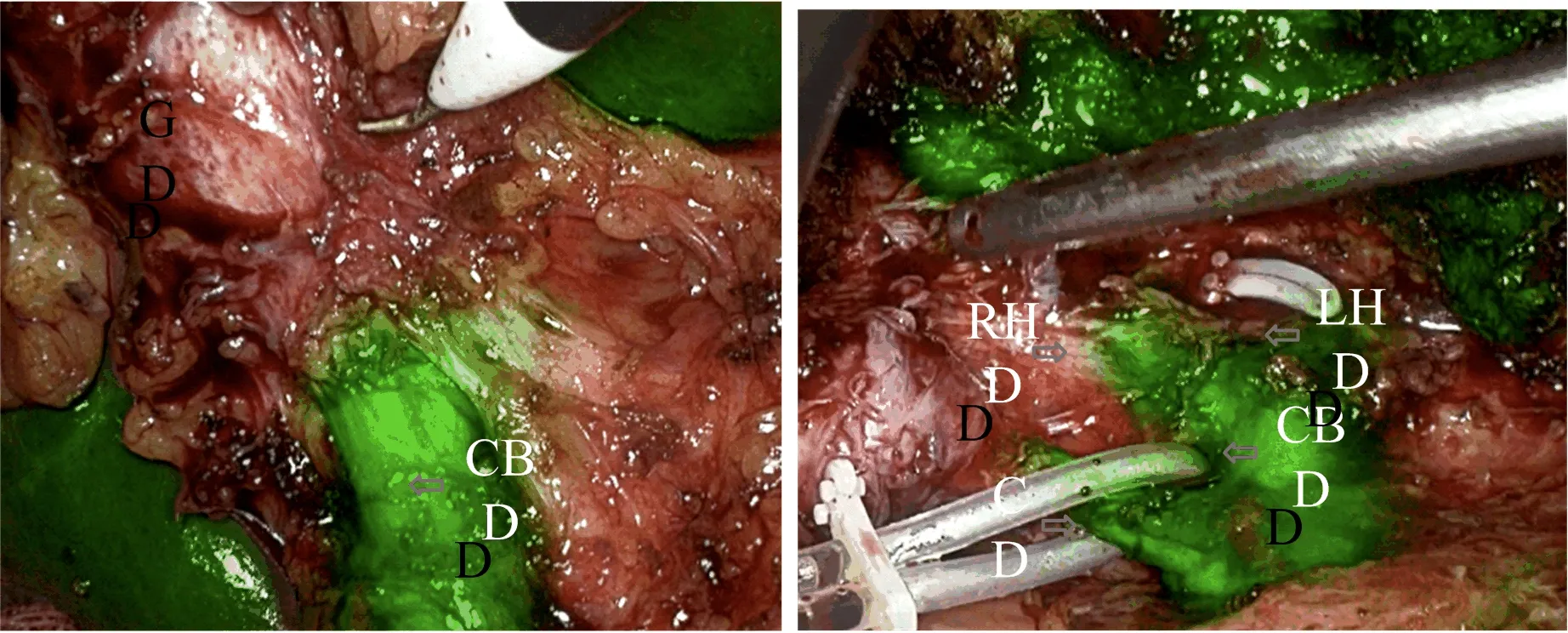

2.1 手术情况 在荧光组,术中在荧光显像下第一次观察或经过对胆囊三角的初步解剖后观察,均可识别胆总管和肝总管的解剖结构(图1、图2)。2例(6.5%)未能显示完整的胆囊管,考虑与胆囊急性/亚急性炎症或胆囊管结石嵌顿有关。术中证实1例存在胆囊管结石;在普通白光组,5例(16.1%)因胆囊三角区炎症反应较重或肝十二指肠韧带周围网膜增厚等原因,未显示明确的胆总管和肝总管解剖结构,其中3例(9.7%)患者胆囊管显示不清。,另1例患者因胆总管也显示不清行胆囊大部切除和断端缝合。两组均顺利完成手术,对照组中转开腹手术1例,两组患者均未发生胆道损伤、误伤右肝管、肝右动脉等并发症。术中,荧光组辨识出胆总管和胆囊管的时间、分离出胆囊管和胆囊动脉时间、胆囊切除总用时和术中出血量均显著短于或少于对照组(P<0.05,表1)。

表1 两组手术指标比较

图1 手术大体观 初步解剖胆囊三角,能在ICG导航下辨识胆囊管、肝总管和胆总管解剖关系CHD:肝总管;CD:胆囊管;CBD:胆总管

图2 手术大体观左:术中,黄色肉芽肿性胆囊炎患者胆囊壶腹部粘连于胆总管前方;右:胆囊管和肝总管显示不清。在荧光导航下分离出胆囊管、胆总管、肝总管全长和分叉位置较低的左右肝管CHD:肝总管;CD:胆囊管;CBD:胆总管;GD:胆囊;LHD:左肝管;RHD:右肝管

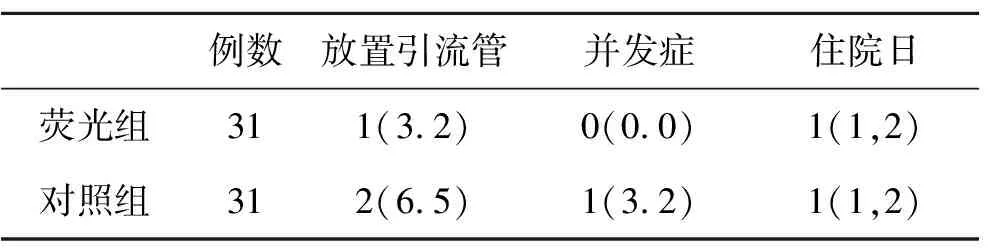

2.2 术后和随访情况 术后,两组均未发生胆漏、胆道狭窄等并发症。对照组1例患者术后出现胆囊窝积液并感染,行穿刺引流处理。两组术后住院日、放置腹腔引流管和并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05,表2)。门诊随访3月,两组均未诉特殊不适。

表2 两组术后指标[%,M(P25,P75)]比较

3 讨论

自1987年法国Moure et al第一次实施LC至今,已有30余年的历史。目前,该术式已成为治疗胆囊结石和胆囊息肉等胆囊良性疾病的金标准。上腹部手术史,亚急性期胆囊炎、胆囊三角解剖变异等被认为是LC手术的禁忌证,但随着手术技术和器械的改善,这些情况也可行LC治疗[3]。上腹部手术史、炎症粘连等原因造成的网膜、肠管与胆囊的粘连,胆囊三角解剖结构不清等因素增加了术中胆道损伤等并发症的发生风险[4]。据统计,LC术中胆道损伤发生率为0.4%~0.7%[2,5],其中,80%医源性胆管损伤来自开腹胆囊切除术或腹腔镜胆囊切除术,而LC术中胆道损伤的发生率多于开腹手术。有学者统计发现,近半数肝胆外科医师在职业生涯中有过1次以上胆管损伤的执业经历[6],而超过半数的BDI不能在初始的LC术中被发现[7],由此增加了中转开腹及再次手术的几率。术后胆漏、胆管狭窄、腹腔感染等延迟发现的并发症也给再次手术修复带来较为复杂的背景,少数严重者甚至可导致死亡[8]。

术中辨明胆囊管、胆总管与肝总管的解剖关系是预防术中胆道损伤的关键。然而,严重的炎症粘连、组织水肿、解剖变异等,常常给解剖胆囊三角带来较大的困难。仅有10%LC手术能做到在离断胆囊管前完全清晰地解剖出胆囊管、胆囊动脉及周围间隙,达到安全视野技术的标准[9]。因此,在胆囊三角结构不清的情况下,需要一些辅助措施,协助辨明该区域的组织解剖关系。以往术中使用的方式包括术中超声及术中胆道造影。术中超声要求操作者具有一定的经验,且学习曲线陡峭,不易于短期内掌握。在操作过程中容易受到肠道气体的干扰。虽然术中胆道造影可以显示胆囊管汇入胆总管的位置,但需要提前解剖出胆总管或其他穿刺造影部位,该过程本身就可能增加胆道损伤的几率。术中胆道造影过程相对复杂,需要放射人员及相关设备的配合,同时也增加了辐射暴露及手术时间。术中超声和术中胆道造影都无法实时地指导手术操作。

随着ICG导航系统在精准肝切除应用的推广,近年来越来越多的学者将其应用于胆道手术,尤其是LC手术。静脉注射ICG后,后者先与血浆蛋白结合,随后部分经肝脏代谢后排入胆汁,与胆汁中的脂蛋白和白蛋白结合,在近红外光激发下可发出荧光[10]。多数学者认为,ICG导航在胆道手术,尤其在LC手术中,对辨别组织解剖关系、减少术中并发症等方面,发挥了较大作用。近期的一项随机试验显示,荧光LC组显示肝外胆道各结构的效果均明显优于白光组(P<0.05),特别对于胆囊管、胆总管以及两者连接处的识别(P<0.01)[11]。该学者另一项有关外科医师对ICG荧光造影技术的调查发现,仅12%医师表示会常规使用胆道造影,而70%医师认为应将ICG作为LC的常规操作[12]。有研究还发现ICG花费少,大大减轻了患者的经济负担[13]。

目前,关于注射ICG的时间和剂量尚有不同的观点[14-16]。越来越多的学者倾向于术前注射ICG[17, 18]。我们通过对多个注射时间和剂量的尝试观察,发现术前30 min静脉推注1 mg吲哚菁绿,在显示效果及操作灵活度方面有着较大的优势。外科手术的开始时间常常存在一定的不确定性,术前30 min基本上等同于麻醉诱导的开始时间,使其在操作时间方面具有较强的灵活性。相关文献也认为,胆汁ICG浓度峰值在注射后0.5~2 h之间,也支持了我们的研究结论[19-21]。静脉注射ICG用量会影响术中胆道显影的效果。我们的研究发现,术前注射1 mg吲哚菁绿,即可以较为清晰地实现对胆总管和胆囊管的荧光显象,也不会导致肝脏荧光背景过深而影响手术视野。对于部分难度较大、时间较长的手术,可以通过反复多次注射ICG的办法,以达到术中实时显影的效果,具有较高的可重复性。

利益冲突 所有作者均声明,本研究不存在利益冲突