YAMANE式巩膜层间无缝线固定术治疗晶状体脱位临床效果的回顾性分析*

2023-09-08冯桂强唐健青胡美霞

冯桂强 唐健青 胡美霞

贵港爱尔眼科医院,广西贵港市 537100

晶状体脱位是由先天发育不全或后天外伤等病因造成的眼科常见病,该症不仅会造成患者视力下降,还会引发眼压升高以及玻璃体视网膜病变(Vitreous retinopathy,VR)等并发症[1]。人工晶体植入术是治疗晶状体脱位行之有效的方法,随着外科技术的发展,人工晶体植入手术也在不断创新,如前房型人工晶体植入、虹膜人工晶体固定术、人工晶体睫状沟缝线固定术及虹膜层间固定术等,这些手术的创新与改进大幅提升了晶状体脱位的治疗效果,而微创玻璃体切割系统(Minimally invasive vitrectomy,MIV)的应用更是提升了晶状体囊袋破裂、晶体脱位患者的手术安全性[2-3]。2017年,Yamane等[4]首次报道了巩膜层间无缝线后房型人工晶状体固定术,该种改良手术提升了人工晶状体固定的稳定性,且隧道口闭合良好,降低了术后感染、低眼压等并发症风险。近年来,YAMANE术式在国内外的临床均有报道,改良的思路也给我们提供了不同的创新研究方向。本研究则分析23G MIV联合三片式折叠人工晶状体YAMANE式巩膜层间固定术治疗晶状体脱位的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

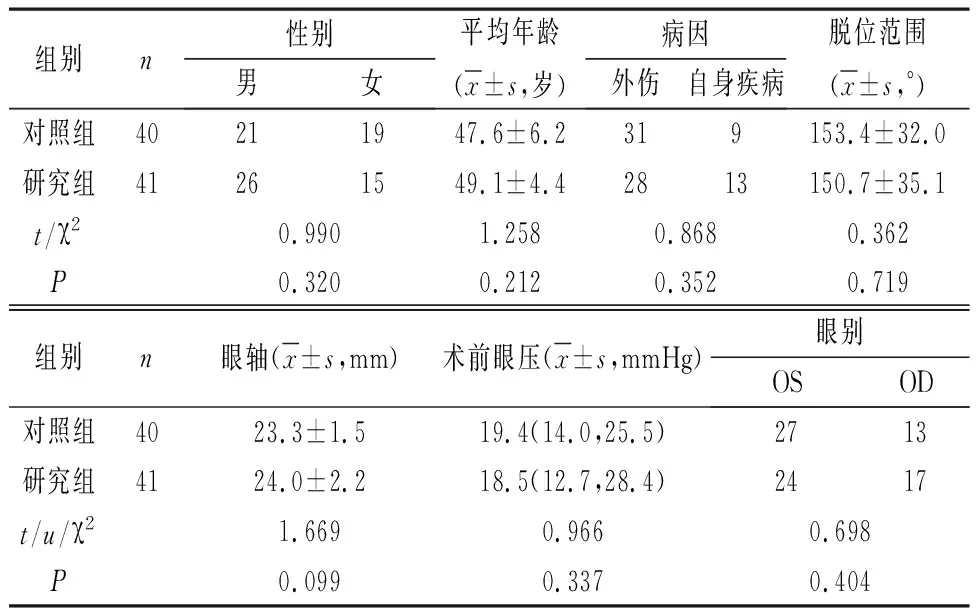

1.1 一般资料 选取我院2020年7月—2022年7月间收治的晶状体脱位患者81例,按照随机数字表法分成对照组40例(40眼)和研究组41例(41眼),两组患者基本资料比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基本资料对比

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:(1)因外伤或白内障患者导致的晶状体脱位患者;(2)角膜内皮细胞计数≥800cell/mm2;(3)术前进行全身及眼科全面检查,且临床资料完整者;(4)所有患者及家属对试验知情且签署同意书;(5)经医院伦理委员会批准实施。排除标准:(1)合并高度近视、视网膜脱离、黄斑裂孔等眼底病变者;(2)伴睫状体脱离、脉络膜脱离患者;(3)巩膜炎症且反复发作者;(4)合并高血压/糖尿病等系统性疾病、感染性疾病、恶性肿瘤等患者。

1.3 方法 对照组患者使用常规的“经巩膜缝线固定人工晶状体术”:术前常规散瞳、表面麻醉,经球后注射1.5ml布比卡因(0.75%)+1.5ml利多卡因(12.0%)麻醉,分别于3点、9点方向剪开结膜行烧灼止血处理,以角巩缘为基底部制作1/3巩膜厚度3mm×3mm巩膜瓣;再于11点、2点方向分别做3.0mm和0.6mm的主、辅助切口。行白内障超声乳化摘除脱位晶状体,对于严重脱位患者则应用晶体囊袋拉钩摘除晶状体,使用10-0号聚丙烯缝线长针,于9点方向且距离角巩膜缘约1.5mm的巩膜瓣下刺入巩膜,于对侧(3点方向)同位置使用注射器(规格:1ml)针头引出悬吊线,再经主切口缓慢拉出悬吊线,于前房注入一片式折叠晶状体,晶状体规格及品牌为A1-UV,普诺明,前袢放在虹膜表面防止其滑落至玻璃腔中,后襻在切口外,剪掉悬吊线打结固定于晶状体后襻,然后缓慢旋转后襻进入眼内,再经主切口取出前襻,将悬吊线另一头打结固定于前襻,再将人工晶状体前襻慢慢送入眼内,通过牵拉悬吊线来调整人工晶状体光学部使其居中,将短悬吊线缝合于巩膜层间,用10-0号四线缝合巩膜瓣、结膜。水密超声乳化主切口,注入BBS,调整眼压。40例患者无术中并发症的发生。

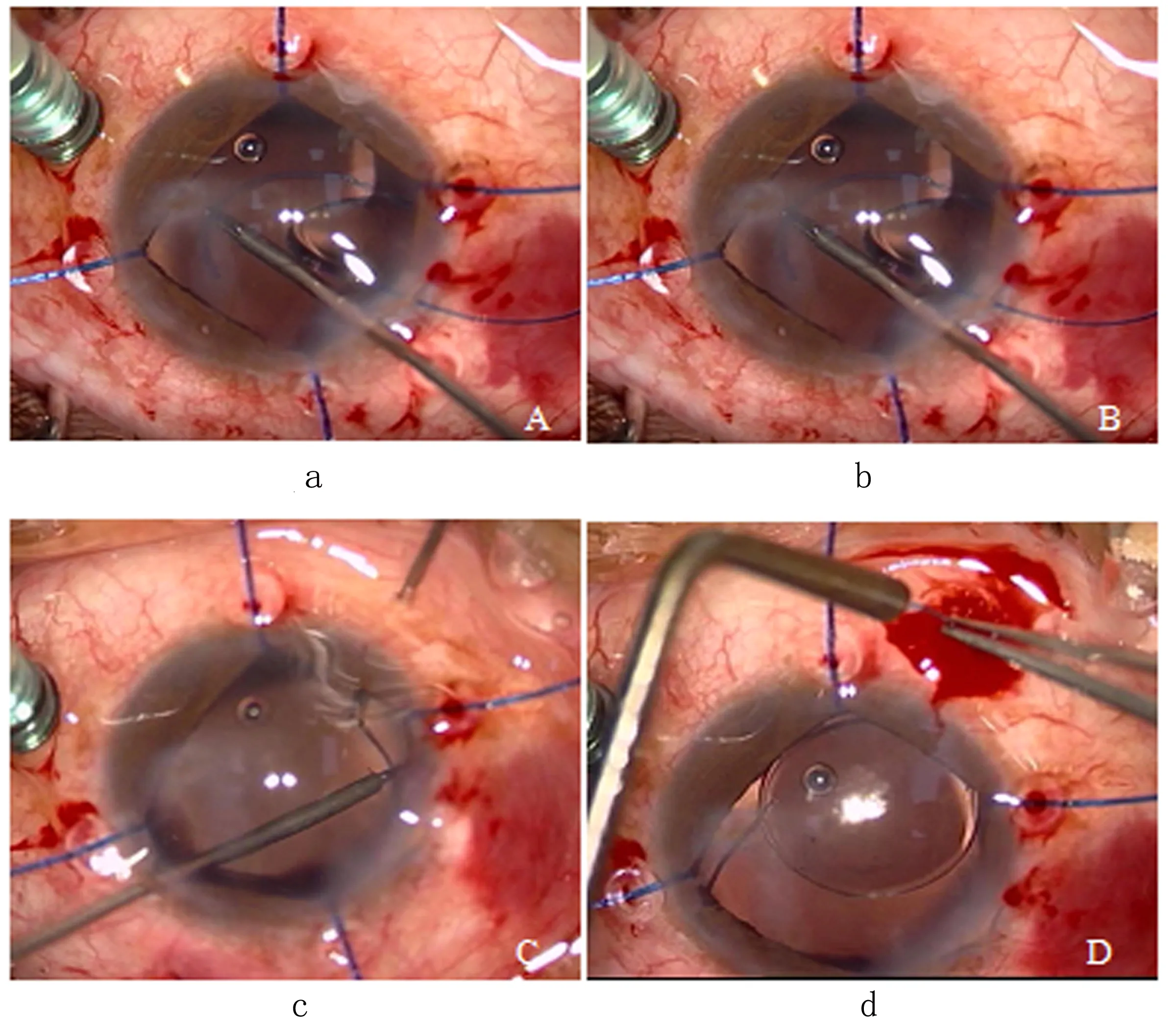

研究组行23G玻切联合三片式折叠人工晶体YAMANE式巩膜层间无缝线固定术治疗。术前散瞳及球后麻醉同对照组。OD于9点方向、OS则于5点方向距角巩膜缘3.5mm处,于角膜缘平行且和巩膜夹角30°将23G套管系统穿刺结膜、巩膜,建立巩膜隧道并刺入玻璃体腔,留置23G自闭套管。于11点、2点方向的角巩缘做主切口(3.0mm)和辅助切口(0.6mm),超声乳化摘除脱位晶体,放置23G灌注管进行眼内灌注,经角膜缘超声乳化切口切除前段玻璃体,并清除玻璃体、晶体囊袋组织。人工晶状体型号及厂家为SENSAR AR49(Johnson &Johnson,America),将人工晶状体光学部其中一襻缓慢推至眼内,用23G注射器针头在2点方向且距离角巩缘约1.5mm处,平行于角巩缘做一2mm的巩膜隧道并刺入玻璃体腔,使用视网膜镊将晶状体襻送至针头管腔中并引导至眼外,人工晶状体襻末端烧灼膨大,再将后襻送至眼中;再于8点方向采用相同手段将后襻引至眼外、末端膨大处理。两侧人工晶状体襻膨大体均松至巩膜隧道,调整使其居中。于前房注入卡米可林缩瞳,拔除巩膜灌注水密角膜切口,注入BBS,调整眼压,观察切口密闭情况。手术操作步骤见图1。

图1 23G玻切联合三片式折叠人工晶体YAMANE式巩膜层间无缝线固定术

1.4 观察指标

1.4.1 治疗前后患眼视力情况。分别于术前、术后1周、3个月时使用国际标准视力表检测两组患者患眼的裸眼视力(Uncorrected visual acuity,UCVA)、最佳矫正视力(Best corrected visual acuity,BCVA)。

1.4.2 治疗前后患眼眼表功能。分别于术前、术后3个月时使用裂隙灯显微镜、角膜知觉剂量仪检测两组患者患眼泪膜破裂时间(Tear break up time,TBUT)及中央角膜知觉等指标,发放问卷评估眼表主观症状评分(Oular surface disease index,OSDI)情况。OSDI症状量表评分标准:得分范围为0~100分,0~20分为轻度症状,21~45分为中度症状,≥46分为重度症状。

1.4.3 角膜内皮细胞计数。用SP-2000P角膜内皮细胞计数仪测量内皮细胞数。用操作杆进行对准和聚焦,达到最佳状态后将自动拍摄;先拍右眼,后拍左眼;拍摄完毕将拍摄图片输出到影像处理系统并保存,打开图像进行分析并打印结果。比较两组患者患眼术前、术后3个月时角膜内皮细胞计数差异。

1.4.4 中央角膜厚度测量。使用Pentacam眼前节分析仪测量中央角膜厚度。在暗室自然瞳孔状态下完成。手动对焦,仪器在2s内自动完成眼前段结构360°扫描,每次检查后均自动产生质量因子(QF),QF>95%被认为测量结果可靠。比较两组患者患眼术前、术后3个月时中央角膜厚度差异。

1.4.5 并发症情况。记录两组患者术中/术后低眼压、人工晶状体偏位/倾斜、玻璃体视网膜并发症情况。人工晶状体偏位/倾斜采用Pentacam眼前节分析仪测量,检查时,患者散瞳后坐于Pentaeam仪前方,下颌置于托架上,单只被检眼注视仪器内中心视标,Scheimpflug摄像机在2s内旋转2周,每隔7°采集 1帧 Scheimpflug图像,共25帧,1s完成 25条扫描线,经角膜、虹膜、晶状体各层次的反射,测量并分析 25 000个点,获取 25个方位的扫描裂隙图像,得到眼前段三维彩色图像显示和数据。Image-ProP1uS软件分析获取偏位/倾斜的最终结果。

1.4.6 记录手术时间。记录两组患者从表面麻醉到切口密闭情况观察完毕的手术时间。

2 结果

2.1 两组患者手术前后患眼视力改善情况 相较于治疗前,术后1周、3个月时两组患者UCVA、BCVA均明显改善(P<0.05);术后1周时、3个月时研究组患者UCVA、BCVA均高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者治疗前后患眼UCVA、BCVA对比

2.2 两组患者治疗前后患眼眼表功能变化对比 相较术前,术后3个月时两组患者患眼TBUT、中央角膜知觉评分均下降,OSDI评分则升高(P<0.05)。组间对比,术后3个月时研究组患者TBUT、中央角膜知觉均高于对照组(P<0.05),两组OSDI评分差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者手术前后眼表功能变化对比

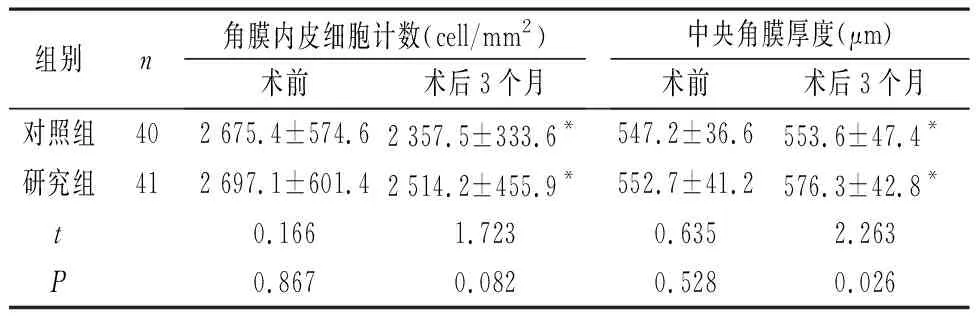

2.3 两组患者治疗前后角膜内皮细胞、中央角膜厚度比较 相较于治疗前,治疗后3个月时两组患者角膜内皮细胞计数明显下降,中央角膜厚度则显著增加;组间对比显示,两组患者角膜内皮细胞计数差异无统计学意义(P>0.05),研究组中央角膜厚度明显高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗前后角膜内皮细胞、中央角膜厚度比较

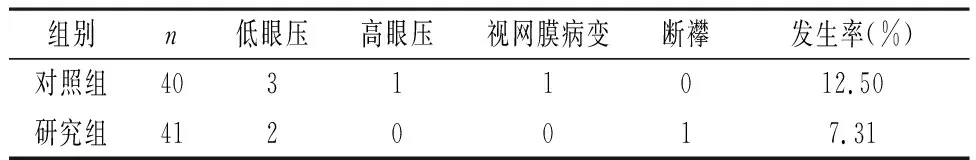

2.4 两组患者并发症发生情况 两组患者术后随访3个月,均无人工晶状体偏位/倾斜情况。研究组并发症发生率为7.31%,略低于对照组的12.50%,但差异无统计学意义(χ2=1.490,P=0.222>0.05),见表5。

表5 两组患者并发症情况比较

2.5 两组患者手术时间情况 对照组平均手术时间(15.64±1.04)min,显著短于研究组的(21.92±1.64)min,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

晶状体脱位是眼科的常见病,大多由于外力作用造成晶状体悬韧带发生急性断裂引起的晶状体移位。手术是治疗晶状体脱位的首选方法,但传统手术中灌注液、液流对晶状体悬韧带的冲击会增加晶状体脱离程度;术中前房的不稳定性也会导致人工晶体移植的难度,因此如何选取手术耗材、优化手术方案成为人们的研究热点[5-7]。近年来,在大范围晶状体脱位手术治疗中逐渐形成两种处理方式:(1)先经玻璃体切除/囊内摘除脱位晶状体,再植入人工晶体后经巩膜(内)固定、虹膜夹持等固定[8-9];(2)保留囊袋的晶状体摘除术,术中可使用改良囊袋张力环(M-CTR)、囊袋内半球形扩展器、囊袋锚(Anchor)等装置固定囊袋,但是该种方式的手术时间较长,增加术中创伤,危险性较高[10-12]。YAMANE首创的巩膜间无缝线后房型人工晶体固定术,其应用30G针头辅助将晶状体袢穿过巩膜层间隧道,于人工晶状体末端制作凸缘,再将晶体袢退至巩膜隧道中固定,这一创新术式大幅提升了治疗的安全性。

本研究中则对YAMANE式巩膜层间无缝线固定术再行优化,23G微创玻璃体切割手术是基于结膜不缝合微创术的改良,其兼顾了30G玻璃体切割术设备刚性,且无须切开球结膜,巩膜穿刺口在术后能自行闭合,进一步降低对眼表结构的损伤。实验结果显示,研究组患者术后1周、3个月时UCVA、BCVA均显著优于对照组,且术后3个月时研究组患者TBUT、中央角膜知觉评分降幅均明显低于对照组,中央角膜厚度增幅则显著高于对照组,提示23G玻切联合三片式折叠人工晶体YAMANE式巩膜层间无缝线固定术治疗晶状体脱位能更好地提升患者的视力,减少对患者眼表功能损伤更小,提升手术的安全性,与孙文涛等[13]的研究基本吻合。安全性方面,研究组患者术后出现2例低眼压现象,未发现有视网膜脱落、眼内炎等严重并发症情况,并发症总发生率低于对照组。姜惠等[14]的实验发现改良YAMANE式巩膜层间无缝线后房型人工晶状体固定术后的5例白内障患者未出现低眼压等并发症。原因可能有两点:(1)YAMANE式巩膜层间无缝线固定方式相较传统方式对眼表结构损伤较小,暴露时间短;(2)在术中预置23G玻璃体切割系统,有效防止了对玻璃体的扰动,同时也避免了晶状体撕囊、超乳注吸等操作期间牵拉玻璃体,因此降低了术后并发症的风险[15]。本研究的不足:首先,纳入样本量较少可能实验结果存在偏倚的情况;其次,目前改良YAMANE式巩膜层间无缝线固定术相关研究较少,因此无法与类似研究的结果进行对比,希望在之后开展大样本、多中心的临床研究,为晶体脱位患者的临床治疗提供指导。

综上所述,23G玻切联合三片式折叠人工晶体YAMANE式巩膜层间无缝线固定术治疗晶状体脱位可更好提升患者的视力,促进眼表功能及生理结构的恢复,安全性较高,值得推广。