中美基础学科人才培养比较与启示

2023-09-03杨欣怡高菡

杨欣怡 高菡

摘 要:基础学科领域科学研究及人才培养是国家创新发展的先导。本研究以美国顶尖大学学科人才培养体系与中国基础学科拔尖人才培养体系为核心,以中美高等教育领域对生物学学科人才培养模式为探索对象,依据国际公认世界一流大学排行榜选定美国顶尖大学为案例高校,提取、分析其生物学学科人才培养方案特点,希望能以此为基础探析美国顶尖大学基础学科拔尖人才选育及培养体系特征,为我国选拔和培养基础学科关键领域拔尖创新人才提供启示与借鉴。

关键词:基础学科;生物学;人才培养

中图分类号:G649.2 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)17-0147-06

基金项目:本文系工业和信息化部党的政治建设研究中心2022年课题“加强和改进部属高校青年教师思想政治工作路径研究”(课题编号:GXZY2225);西北工业大学2022年教育教学改革项目“立德树人视角下‘辅导员、班主任、本科导师协同育人体系探索与实践”(项目编号:22GZ13084)阶段性研究成果。

作者简介:杨欣怡(1996—),女,硕士,西北工业大学生命学院研究生秘书,研究实习员,研究方向为学科建设与人才培养;高菡(1995—),女, 硕士, 西安市黄河中学二级教师,研究方向为生物学教育教学。

一、背景及问题提出

基础学科以学科知识为研究对象,不以特定应用为目的,难以直接创造经济效益。而应用学科是以基础学科为基石衍生的解决工程实际问题的应用性学科。随着高层次拔尖创新人才争夺,2009年教育部、中组部、财政部联合实施基础学科拔尖学生培养试验计划——珠峰计划,在数学、物理、生物、化学和计算机5个学科领域建立培养基地。2018年教育部启动“基础学科拔尖学生培养计划2.0”,在原五大学科基础上增加了天文学、地理科学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、心理学和医科、文科基地,以拔尖计划2.0为牵引带动人才培养质量提升。2020年“强基计划”启动,选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀的基础学科拔尖创新人才,突出基础学科支撑引领作用。

中国优势学科主要集中于工学和理学类,基础学科结构相对均衡,但空间科学和生命科学较弱。美国优势学科较多且布局全面,美日德更侧重生命科学、医学、空间科学领域发展[1]。我国基础研究对世界的贡献与日俱增,但与世界科技强国相比仍有差距,科学研究范式变革给基础研究发展带来新机遇和挑战[2]。以基础学科生物学为例,分析世界顶尖大学优势学科人才培养模式,结合我国实际分析研判并学习借鉴,对布局中国特色的基础学科拔尖人才培养模式具有重要意义。

二、美国顶尖大學基础学科培养模式探析

(一)国外顶尖大学的筛选与分析

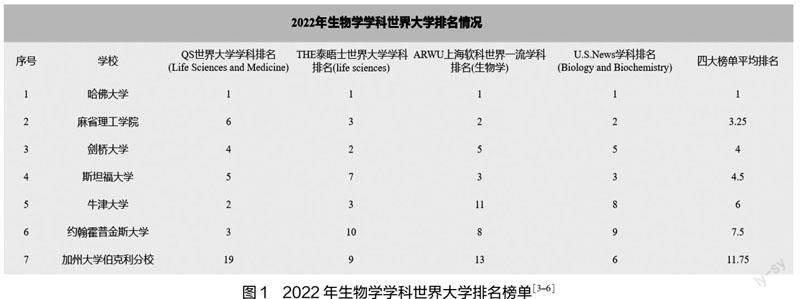

依据世界公认四大权威大学世界排名榜单 QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by Subject)、THE泰晤士高等教育世界大学学科排名(THE Times World University Rankings by Subject)、ARWU上海软科世界一流学科排名(ARWU Shanghai Soft Science World Class Academic Rankings)、U.S. News学科排名(U.S. News Subject Rankings)中2022年度最新数据[3-6],选取生物学学科领域筛选学科世界大学排名,平均位次从高到低进行排序,结果如图1,即2022年生物学学科顶尖高校榜单。

依据权威世界排名榜单,哈佛大学和麻省理工学院两所顶尖大学在生物学学科相关领域处于世界领先地位,分析并借鉴其生物学学科人才培养体系有助于形成具有中国特色的基础学科拔尖人才培养体系。

(二)美国顶尖大学生物学学科人才培养模式

1. 培养目标

构建基础扎实、文理渗透、专业面宽、竞争力强的人才培养体制。引导学生进行前沿研究理论探索的同时应采用批判性思维,加深对生物学及相关领域理解,培养实验研究设计、科学数据收集与分析、科学实践及成果分享等学术技能,使其在相关领域全面发展。

2. 专业设置模式

注重个性化发展,采取因人而异的专业设置模式。以兴趣导向自主设计专业方向及课程组合,为每生成立特定跨学科委员会,注重多学科交叉,设立由多个生物、医学相关专业组成的博士联合申请项目,专业间共享师资、实验设备等资源,为创新性交叉学科研究提供平台[7]。

3. 教学制度体系

倡导因材施教,构建以“双导师制”为中心的教学制度体系。设置“生活导师+学术导师”双导师制,践行导师制重要作用,学术导师负责参与课程学习计划、科研课题计划、培养论文计划等学术全过程,配备生活导师关注学生生活及心理健康,促进全面发展。

4. 课程育人体系

以自主性学习与研究性学习为主导,积极推行案例式、研讨式、实践式教学,强化厚基础、强素质、宽视野、重创新的课程设置体系,包括通识教育课程、专业课程、选修课程、特色研讨课程和跨学科课程。依据专业课程数量和荣誉学位等因素设置选修课程,提供研修第二学位。依托小班研讨课提供与资深教授密切接触和交流的机会,培养智力活动主动性,养成批判性思维和理性思维。

(1)建立博专并重的课程体系设置方式。以“核心课程+专业课程+选修课程”为课程结构,以博雅教育与专业培养动态平衡为课程设置方式,以严格的本科生教育和学术化的研究生教育为基准,培养具备宽广知识基础的同时又对生命科学有专门研究的人才。

(2)注重通识教育,强调通识教育优先。培养学生资料数据收集、逻辑推理、独立思考及鉴别能力,创造学术自由发展环境,促进个性化发展。

(3)以兴趣为导向,自主制订课程计划。通过在线自评测试研究方向与潜力,严格要求核心课程和重点掌握课程[8],前置化精准制订选课组合[9]。面向世界生物医学领域构建在线库,重点与生命科学、制药相关领域融合,促进跨学科领域高效协作,各大研究中心同步更新其最新最热前沿领域研究进展情况。

(4)构建跨学科体系。创设跨学科学位及联合学位项目,提供跨学科联合学位课程,依托联合培养项目开展深度合作,通过实验室轮转机制高效实践学科交叉,以创新角度和链接不同学科前沿优势,形成跨学科融合语言,为实际生产应用提供高效产学研转化。

(5)注重依托社区、校友资源等源于人际关系的交互式学习,通过虚拟教室和研讨会等线上线下融合式新教学法促进深度学习及同行讨论等学术互动。

5. 奖学金资助激励体系

丰厚的奖学金资助激励机制,面向教师、本科生、研究生不同群体的荣誉和奖励,包括教师奖项、本科生奖项、研究生奖项。研究生享有学费全覆盖津贴及个人健康保险,可申请获得部门培训补助金、部门助教资金和研究补助金资助,并可申请国家科学基金会等其他奖学金及额外资助,包括美国公民和永久居民的奖学金、国际学生奖学金。

6. 教学助教制度

教学助教制度是麻省理工学院生物学研究生必修环节,助教制度提供了与行业前沿专家接触学习机会,为研究生成长为教学科研人员提供了潜在的职业机会。教学实践为研究生的科学研究、学习和应用教学技能提供了机会。

7. 多元合作培养模式

依托研究计划和研讨会提供多元化研究机会,开展系列合作培育计划,为学生及其研究提供支持。开展研究机会计划和研讨会,展示研究成果,培养实践能力,培养师生间研究伙伴关系。面向对研究事业感兴趣的本科生开展研究密集型生物学暑期研究计划;面向高中生开展诺克斯学者计划,为高中生提供实验室经验和科研指导;面向高中教师开展麻省理工学院实地考察计划,为高中教师提供实地考察、科学主题讲座等,构建多元立体的生物学人才培养体系。

8. 社区育人体系

依托官方生物学研究生会发挥社区育人重要作用。通过组织社交活动、专业研讨会、座谈会、年度会等提高研究生科研及生活质量,促进专业发展,为毕业生提供交流机会及资源。

9. 职业发展培育体系

构建以导师、学院、校友会、职业发展办公室为核心的多元职业发展培育体系。导师提供学术和职业发展指导建议,校友会提供校友联系、交流工作、出国留学、暑期实习和职业发展资源,职业发展办公室提供个性化一对一建议、简历审查、模拟面试、全球职业信息和校友工作追踪等专业指导,开展系列职业研讨会。

三、我国基础学科人才培养模式

遵循基础学科拔尖创新人才成长规律,强化思想引领、学业发展指导、职业发展指导及心理健康指导,完善人才培养政策保障,建立拔尖人才脱颖而出新机制,构建基础学科拔尖创新人才培养新模式。

(一)聚焦国家战略需求,强化使命驱动

紧密结合国家战略需求,以任务带学科,引导学生面向国家战略需求,主动服务国家重大需求,探索重大科学问题,为推动形成中国力量奠定基础。

(二)“二制四化”人才培养模式,注重个性化培养

在“一制三化”基础上实施“二制四化”人才培养模式,即导师制、完全学分制、个性化、国际化、卓越化、本研一体化。培育原始创新力和终生学习力,强调逻辑思维、批判思维和创新思维,依托导师制一人一策制订培养计划,注重个性化培养。依托多课题组合作开展跨学科融合研究,提高科研实效。建立学习生活社区,形成研究兴趣聚合交流平台,充分发挥朋辈影响力,实现拔尖人才快速成长。

(三)多阶段科学化动态选育

以尊重人才自身发展为前提,形成動态筛选人才的主动机制,建立数据信息库追踪监测及分析,动态评估培养模式适应性及个性化特点,综合研判、动态进出、科学分流。

(四)科学选才鉴才

选才与鉴才结合,改革招生与选拔模式,遴选志向远大、学术潜力大、综合能力强的优秀学生。入围考核条件以高考成绩为依据,强调高考重要作用,突出学术兴趣、科研思维与实践能力等综合能力。

(五)多学科交叉创新育人

建设多学科前沿交叉培养模式,多举措促进学科交叉融合,通过建设跨学科课程体系、开设前沿交叉课程、设立交叉学科课题、组建跨学科教学团队创造跨学科研究条件,培养前沿交叉高水平复合型人才。

(六)科教产教协同育人

深化科教、产教融合育人等重大举措,鼓励学生依托校企联合育人平台参与科技创新实践,探索学科前沿领域,实现科教产教协同育人新局面。

(七)质量保障追踪

建立在校生、毕业生跟踪机制和人才成长数据库,根据质量监测及反馈完善招生和人才培养方案,依托督导制加强人才培养质量管理。

四、比较与启示

基础学科人才培养是选拔和培养关键领域拔尖创新人才的核心,是国家持续输出关键领域领军人才的重要抓手。美国顶尖大学的人才培养理念是美国高等教育风向标, 对我国人才培养模式创新产生较大启发。人才培养体系是长周期工程,要遵循长周期培养、评价、支持原则,通过招生录取、培养目标、培养路径、课程体系、学业考核、学位授予、资助体系、评价体系、质量管理体系等选拔培养全过程,实现基础学科拔尖培养模式创新,形成中国特色基础学科拔尖人才培养模式。

(一)建立更加严格的动态分流机制

基础学科在美国高等教育享有很高的地位,选拔录取时严格控制与把关录取率,并采用全阶段评价与分流机制。美国顶尖高校在申请时对入门关把关非常严格,导致顶尖高校在全美招生录取比例非常低,而生源质量非常高。本科阶段时有严苛的动态分流淘汰机制,MIT在本科培养阶段采取高学分、高淘汰、高压力的三高特色育人模式并实行军事化管理,从培养源头上筛选出真正对所学专业知识感兴趣、肯吃苦且综合实力卓越的拔尖人才。

我国基础学科拔尖人才选育亟需在录取及录取后培养阶段建立更加严格的动态分流机制,从学业及能力方面优胜劣汰,在培养早期阶段筛选出对基础学科真正感兴趣、能吃苦的优秀学子。

(二)深入落实本研一体化培养路径,推进人才培养机制贯通

美国基础学科拔尖人才培养为不同职业发展路径的学生提供不同学位授予体系,为应用型而非学术科研发展路径的学生提供本硕连读项目以短时高效达成培养目标并提高其竞争力,为继续深造的学生提供高校联合培养项目学位申请路径。

拉长高等教育拔尖人才培养纵向维度,建立本—硕—博一贯制培养模式,形成衔接有序、逐级递进的人才培养模式。基础学科的本科毕业生深造比例高,扎实的基础知识和训练有素的思维能力对未来深造有较大帮助。强化本研一体化培养模式,以培养生物学领域领军人才为目标,鼓励通过计划考核培养的优秀学生进入更高层次阶段学习,实行“3+1+N”(“3”为三年期本科强基学习年限、“1”为本研(本硕或本博)衔接学习年限、“N”为选择学科的直博或硕士学习年限)的本研贯通试验班,开设本硕连读或本博直读模式,畅通学生成长通道。对学业优秀的学生在免试推荐研究生、直博等方面予以优先考虑,鼓励优秀学生继续深造,多阶段遴选高层次人才。

(三)深入落实多元育人体系构建与改革

1. 课程育人体系

(1)紧抓课程体系改革,着力打造一流课程体系。加强专业课建设,统筹以公共实验课程为基础、专业课程为主干、专业基础课程为支撑、学科前沿课程为特色、专业选修课程为拓展的模块化、层次化课程体系。

(2)依托理科通修平台构建学科交叉课程组合,深入推进一流课程建设,构建系列课程体系。提供大平台通修课程,给予学科交叉课程建设宽口径,引导学生把握学科间联系并在理科课程体系选择感兴趣模块探索学科交叉。突破空间、学科领域等因素限制,着力依托国内外科研平台进行拔尖创新人才选育。

(3)建立研究性强、挑战度高的研究型实践创新教学体系,突出培养学生创新能力。依托学科交叉类综合创新实验课程培养学生科研探究、实践创新及成果写作能力,依托生物学野外综合实践培养沟通交流、团队协作及自主实践能力,依托虚拟仿真实验课程实践培养学生创新创业能力。在研究型教学课程体系基础上,加强研究型课程教学与创新研究能力的有机衔接,注重培养自主性、独立思考与实践创新能力。

2. 科研育人体系

强化科研育人,加强科研引领,建立重大科研任务导向的本—硕—博贯通人才培养新机制。

(1)建立多元化科教人才培养体系,与科研院所、企业及领域前沿高校建立友好合作关系,依托校企联合培养基地、实践基地、前沿交叉平台、学科融合创新平台和开放性创新实验等为人才培养提供重要支撑。

(2)推进科教协同育人,培养学生主动将专业知识进行科研成果转化与应用。

(3)建立激励机制,改革成果及考核评价,依据科研过程给予奖励及经费支持。

3. 国际化育人体系

建立多元化国际育人模式,强化国际合作交流。通过引进国外知名教授授课、联合授予学位等方式加强国际联合培养与合作,着力培养具有国际视野的一流生命科学人才。

(1)深化与生命科学领域顶尖大学战略合作,构建国内外双向互动、合作共赢的拔尖人才培养长效机制,开展世界著名科学家系列讲座,邀请诺贝尔奖得主、知名院士交流。

(2)拓展拔尖学生国际视野,通过“1+N”培养模式、研修实习、交换交流、暑期学校等多种学习交流方式选派学生赴美顶尖大学开展科研训练与学术交流,拓展国际视野。

(3)建设国际协同创新团队、打造学术共同体,鼓励依托导师制、书院制参加国际学术会议、国际学科竞赛或出国交流,为拔尖学生开拓国际视野、接触世界科学研究前沿、融入国際一流学术团体创造条件。

4. 职业指导育人体系

加强就业教育指导,积极为关键领域输送高素质后备人才。建立在校生、毕业生跟踪调查机制和人才成长数据库,指标数字化追踪并分析监测,依据质量监测反馈改进招生培养等环节,建立成长追踪与评价长效机制。

(四)注重多学科交叉,促进人才培养高质量内涵式发展

生物学学科与物理、化学、医学等自然科学高度融合交叉,为规避学科鸿沟,在课程体系构建时应重基础、强交叉,可依托大类教学模式构建自然科学类课程平台引入先导课程,通过学科大类课程平台明确学科领域知识和学科专业间联系,为专业方向与科学研究课题选择奠定坚实基础。第一年要求通修课程,供学生在对专业学科领域充分学习基础上以兴趣为导向选择研究方向,强化发现问题、提出问题、分析问题和解决问题能力的纵深化培养,塑造专业核心竞争力。

注重多学科交叉建设,构建跨学科课程体系,将跨学科理念贯穿到课程体系建设。开设师生研讨会、网络尖端课程、融合创新课程等多样性课程,开展学校与企业、学校与学校、院系与院系间跨学科教育研究,开展深入的人才培养研讨交流,充分发挥联合培养基地和校企合作的共同优势,设计构建前沿特色课程体系和教学内容,充分发挥资源共享优势,主动打破学科壁垒,培养具备创新思维能力和多学科交叉知识和技能的全才。

构建大学科领域生态圈,在原先交叉课程的基础上打通学科领域内高校间课程选修学分互认体系,促进从课程培养体系到联合培养基地建设、科研合作、课题合作及交流合作多维培育模式,主动打破学科领域壁垒,结合多学科交叉融合最大优势,集中力量深入探索前沿交叉领域,解决尖端领域科技难题及国家重大战略需求问题,促进学科生态圈高效合作,促进产学研转化与应用,构建良性科研及育人体系,充分将各“点”单位集合形成大学科生态“圈”,深化合作优势。

(五)加强师资队伍建设,增强大师引领与跨学科师资力量

人才培养的关键还需进一步建强一流师资,师资队伍是人才培养体系的核心与灵魂,基础学科人才培养离不开优秀的教师队伍。哈佛大学面向全球遴选一流人才,对教师选聘非常严格, 有力保障了教育质量和科研水平顶尖地位。

我国仍需加强师资队伍建设,在本—硕—博贯通人才培养模式中形成一支高素质创新型骨干教师团队,汇聚领军人才,依托高水平师资队伍和创新团队加强对拔尖学生学术引领,形成全方位师资力量。主动依托知名校友等资源邀请行业领域内大师开展线上线下融合授课、讲座、学术交流论坛和科研课题指导等系列人才培养前沿课堂,培养基础扎实、学识渊博、专业面宽、国际竞争力强的前沿高级人才。建设跨学科师资队伍,提升人才培养质量。跨学科领域师资队伍的建设要打破院系单位制和传统教师聘用制的束缚,加强不同院系、学科背景教师间协作与交流。邀请校外各领域知名专家学者共同参与,使真正的跨领域大师、专家参与到跨学科人才培养建设中。

(六)深入落实导师制、书院制,深化科教产教融合育人

要深入夯实导师第一责任人职责,建立健全有利于形成优质导师队伍的长效管理机制,以导师制为主渠道深化人才培养机制。深入落实书院制,利用在校研究生建立朋辈导师模式,发挥科研氛围育人作用。

(七)强化以实践为导向的科研实践,提升应用与产学研转化效力

基础学科人才培养过程应始终坚持国家重大科研问题导向,加强课程与社会、理论与实践结合。依托校企合作育人平台、实践基地、科学研究机构、前沿尖端企业等联合培养,持续提高学生科研实践能力,强化实践能力培养,持续促进产学研转化,增强高水平成果对人才培养质量正向影响,形成良性循环。

(八)切实增加经费资助,保障优质资源倾斜

基础学科不以赚钱为目的,稳定经费支持对于基础学科特别是自然科学类和实验性学科尤为重要,加大科研经费支持力度,发挥培养生命科学领域人才主力军作用。加大经费支持与倾斜力度。加强政策性倾斜,给予学生助研、实习工资、補贴、补助等资金支持。增加科研经费,通过实施学术新人培育计划、专项基金奖助等方式激发学科创新活力。在教师工作量计算等方面对教师给予政策保障,加大对生命科学研究前沿领域的经费支持力度,激励更多优秀教师投入人才培养建设,持续创设良好的基础研究与人才培养大生态。

(九)创新评价与质量管理体系,提升人才培养质量

质量是人才培养生命线,推动高等教育人才培养高质量内涵式发展是建设人力资源强国的重要战略任务。

评价与质量管理体系创新是基础学科拔尖创新人才脱颖而出的关键。坚持育人为本,探索招生环节全面综合评价,转变简单以考试成绩评价学生的做法,更重视学生综合素质的评价。建立督导全方位、全过程督查,形成以督导为质量监控中心的教师、导师、学工、专家、用人单位等多元多维评价体系,严把人才培养质量出口关,切实提升人才培养质量评价的全面性与科学性。推进课堂教学评价改革与过程性教学改革,搭建学生自我评价平台,鼓励学生自画像。持续完善毕业生跟踪机制,针对拔尖人才培养周期长、见效慢的特点,应对毕业学生后期发展进行持续跟踪,可以依托数字化信息追踪手段和多元多维评价体系精准覆盖拔尖人才成长发展全过程,为持续完善培养方案提供重要参考。

参考文献:

[1] 孙晓玲,丁堃. 中国基础研究布局重点与均衡性分析[J]. 科学学研究,2022,40(10):1756-1766.

[2] 李静海. 深化科学基金改革 推动基础研究高质量发展[J]. 中国科学基金,2020,34(05):529-532.

[3] QS World University Rankings. QS world university rankings by subject 2022:Life sciences & medicine[DB/OL].(2022-04-06)[2022-08-09]. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2022/life-sciences-medicine.

[4] Times Higher Education. World university rankings 2022 by subject:Life sciences[DB/OL]. (2021-09-09)[2022-08-11]. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/life-sciences.

[5] Shanghai Ranking. 2022世界一流学科排名:世界一流学科排名 生物学[DB/OL]. (2022-07-19)[ 2022-08-11]. https://www.shanghairanking.cn/rankings/gras/2022/RS0301.

[6] U. S. News&World Report. Best global universities for biology and biochemistry[DB/OL]. (September 13, 2021-09-13)[2022-08-11]. https://www.usnews.com/education/best-global-universities/biology-biochemistry.

[7] Haevard University. Harvard degrees[DB/OL]. (2022-08-01)[2022-08-12]. https://www.harvard.edu.

[8] MIT Department of Biology. Undergraduate:Major/Minor requirements[DB/OL]. (2022-07-28)[2022-08-12]. https://biology.mit.edu.

[9] Massachusetts Institute of Technology. Education:Teaching & learning[DB/OL]. (2022-06-26)[2022-08-12]. https://www.mit.edu.

(荐稿人:于辉,西北工业大学生命学院党委书记,副研究员)

(责任编辑:汪旦旦)