论《格萨尔·贵德分章本》的抄本真实性及其译者的贡献

2023-08-31李连荣

李连荣

《格萨尔·贵德分章本》①《格萨尔·贵德分章本》(下文简称《贵德分章本》)之名是王沂暖首先使用的,笔者照搬于此。为便于叙述,在下文中笔者仿照该称呼和上世纪五六十年代青海文联主持“格萨尔”史诗汉译工作时采用以搜集地来区分同部史诗不同抄本的办法,也取用了《民和分章本》《化隆分章本》和《强曲艺人分章本》等简称。不仅是我国发现的第一部藏文“格萨尔”史诗,也是完整汉译的第一部“格萨尔”史诗。因此,它在我国“格萨尔”学术史上具有重要的学术价值和意义。但自发现且汉译以来,虽然已经过去了六十多年,而对其本身的研究却并没有得到很好的推进、展开,更谈不上深入挖掘。出现这种情况,其主要原因仍然与该藏文抄本的散佚有关,特别是与其仅存“修改严重的”汉文译本这种尴尬局面的现状有关。近年来,甚至就连其有无藏文抄本,也在学界引发了争论。

一

笔者试图通过参考与其相关的几个汉译资料,对照与该抄本同属抄本系统的几个藏文抄本,尝试说明该藏文抄本的真实性问题及其相关译者所做出的贡献,以澄清诸多误解。

首先,介绍笔者所参考的资料。笔者所见相关《贵德分章本》的资料有四种(3 种主要资料与1 种次要资料):(1)《青海湖》1958 年6 月号至12 月号连续登载的由华甲(化甲)、王沂暖翻译、整理的《格萨尔王传》“第一章万花岭上诞英雄”与“第二章远征北地降妖魔”的内容;(2)华甲、王沂暖翻译整理的《格萨尔王传》草本一至草本四(青海省文联编印,1959 年)资料本;(3)王沂暖、华甲翻译之《格萨尔王传(贵德分章本)》(甘肃人民出版社,1981 年);以上为主要资料。1 种次要参考资料(两册):由青海省文联民间文学研究组搜集,王沂暖、华甲、徐国琼、歌行、可国翻译整理的《格萨尔王传·霍尔侵入之部》和《格萨尔王传·平服霍尔之部》(青海省文联编印,1959 年)。以上两册资料是在《贵德分章本》第五章“征服霍尔”汉译本的基础上进行“分册整理”的内容;其中部分内容也曾在《青海湖》上登载过,如《青海湖》1960 年1 月号上刊载了《霍尔侵入之部》的片段内容。

其次,介绍笔者对照的资料,即与《贵德分章本》关系密切的几个藏文抄本。(1)《民和分章本》(有人称其为“俄罗斯藏分章本或俄藏分章本”),其藏文名称为“gling seng chen rgyal povi skyes rabs rnam par thar pavi levu zhes bya ba bzhugs so”(《岭·雄狮王的本生传》),该抄本1885 年由俄罗斯学者波塔宁(G.N.Potanin)搜集于青海省民和县三川地区的贡刹寺,1961 年由蒙古国学者策·达木丁苏伦(Ts.Damdinsuren)在蒙古国出版①Ts.Damdinsuren, ed., Corpus Scriptorum Mongolorum Instituti Linguae et Litterarum Comiteti Scientiarum et Educationis Altae Reipubligae Populi Mongoli, Tomus VIII, Fasci ulus 3, Tibetan Version of Gesar Saga, Chapter I-III,Эрдэм шинжилгээний хэвлэл,1961.由于条件所限,笔者未能参阅该抄本原本,而仅参阅了此手抄出版本。;(2)《化隆分章本》,该抄本的藏文名称为“gling seng chen rgyal povi gser gyi lo rgyus bzhugs so”(《岭·雄狮王的黄金史》),1959 年由徐国琼搜集于青海省化隆县甲加村若素寺的合尔纳(hor nag)活佛处;(3)《强曲艺人分章本》(该抄本作者名叫强曲byang chub,故暂以此命名),该抄本藏文全名为“gling seng chen rgyal povi grung(sgrung) byang bdud dang hor vdul bavi byon tshul dang bcas pa shin tu bsdus pa”(《岭·雄狮王的史诗降伏北魔与霍尔之极简经过》),简称为“hor ling bsdus pa”(《霍岭简本》),1979 年出版于印度德里。此外,王沂暖还提到过收藏于中央民族大学图书馆的“北京本”(北京藏分章本)②王沂暖:《关于藏文〈格萨尔王传〉的分章本》,《西北民族研究》,1988 年第1 期。,由于条件所限,笔者未能参阅该资料。

以上各种资料,是笔者讨论《贵德分章本》藏文抄本真实性问题的基本依据。

二

(一)徐国琼的陈述与王沂暖的说明

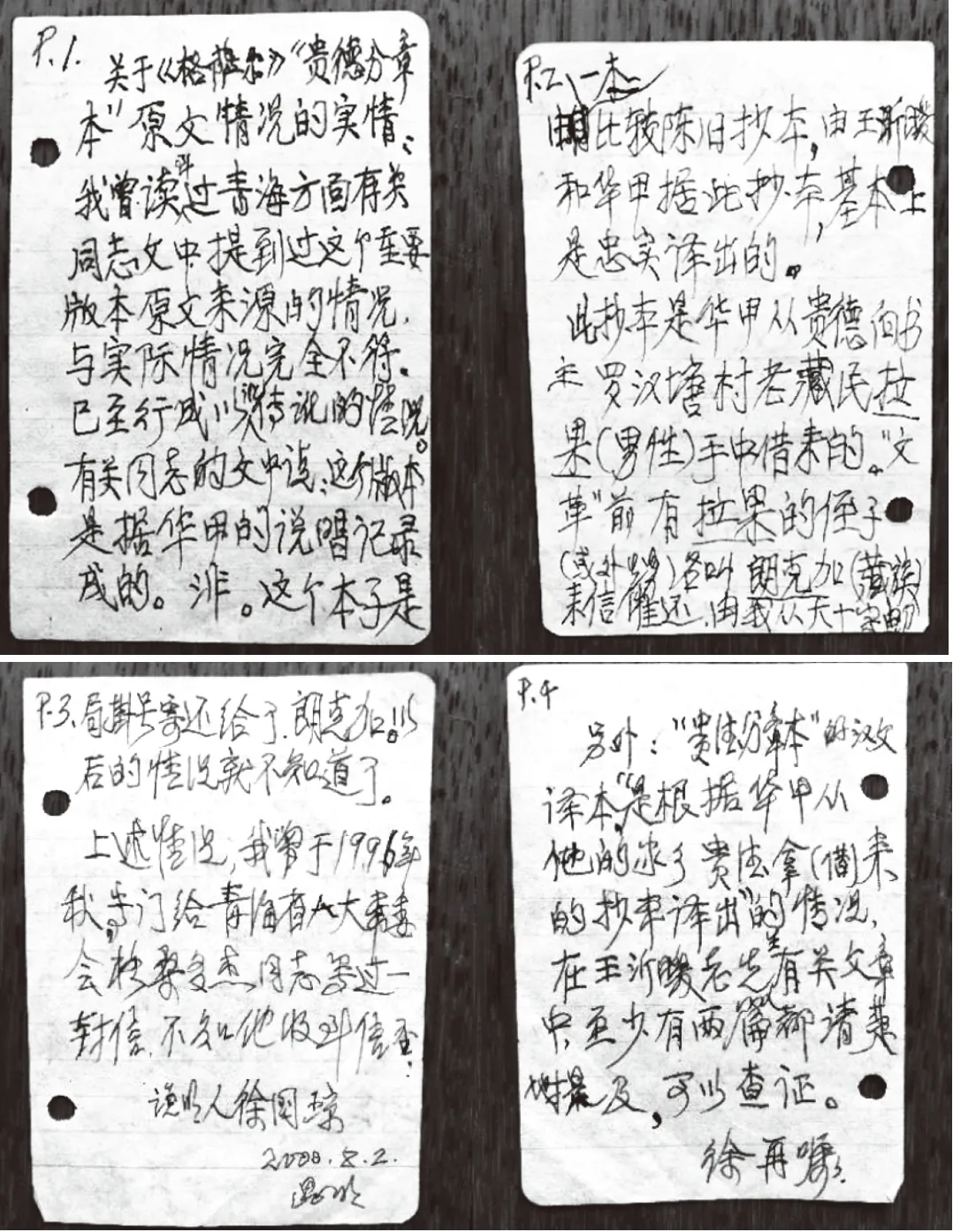

2000 年,笔者去云南省昆明市参加会议时,就《贵德分章本》③从各种资料可见,该藏文抄本仅仅称作《格萨尔王传》,其藏文原名并没有保留下来。事宜,曾登门请教过徐国琼。他告诉笔者,该文本是华甲从贵德县的罗汉堂村(lha khang thang,意为庙塬或庙滩)名叫拉果④“拉果”是藏文rab ko(据笔者等人2020 年的调研资料,老人92 岁去世,80 岁还在跳羌姆舞)的音译,这显然是昵称,其全名应该是拉卜丹(rab brtan)。昵称当作全名的情况,在藏区比较常见。再举一例,比如叫扎布(bkra po)的,即为扎西次仁(bkra shis tshe ring)的昵称。的老人手中借来的,“文革”期间拉果的侄子或外甥(tsha bo)琅克加来信索要,他将此抄本挂号邮寄回去了,后来不知下落。次日,在会议间隙,徐国琼还专程送来了4 页便签,详细介绍了该抄本的情况。这里将便签内容全文录记如下⑤这里全文录记此便签的另一个原因在于,笔者在过去追述此事的文章中,曾将时间、人名等误记,给引用者造成了困惑,在此致歉!并借徐国琼认真负责的文字,予以纠正。:

P.1.①原作者便签页码编号。关于《格萨尔》“贵德分章本”原文情况的实情:我曾读到过青海方面有关同志文中提到过这个重要版本原文来源的情况,与实际情况完全不符。以至于行{形}②原作者手书笔误,用{}符号进行纠正,以别于原作者行文中注释用()符号。成以讹传讹的情况。有关同志的文中说:这个版本是据华甲的说唱记录成的。非。这个本子是p.2.由一本比较陈旧抄本,由王沂暖和华甲据此抄本,基本上是忠实译出的。

此抄本是华甲从贵德向书主罗汉塘村老藏民拉果(男性)手中借来的。“文革”前有拉果的侄子(或外甥)名叫朗克加(藏族)来信催还,由我从大十字邮p.3.局挂号寄还给了朗克加。以后的情况就不知道了。

上述情况,我曾于1996 年秋,专门给青海省人大常委会格桑多杰③著名诗人格桑多杰,即《牧笛悠悠》等诗集的作者,青海省贵德县人,曾担任过青海省《格萨尔》工作领导小组组长等职。同志写过一封信,不知他收到信否。

说明人徐国琼

2000.8.2.

昆明

p.4.另外:“贵德分章本”的汉文译本,“是根据华甲从他的家乡贵德拿(借)来的抄本译出”的情况,在王沂暖老先生有关文章中,至少有两篇都清楚地提及,可以查证。徐再嘱。

(徐国琼便签的照片)

那么,该藏文抄本的译者之一、徐国琼陈述中引证的王沂暖,又是怎样说明他所了解的该抄本的情况的呢?正如徐国琼所言,王沂暖的确在多篇文章中提到了该抄本的情况。但笔者以为,他在《贵德分章本》“译者前言”中的说明,恐怕是最全面和最真实的了。因为相比其他文章中“回忆性地”附带提及此事,他在该文中做出了最全面的解释。因此,就其对该抄本的全部说明来看,它应该具有一定的代表性。这里抄录介绍如下。

在本书“译者前言”中,就该抄本情况,王沂暖有三处说明:

“这本藏族英雄史诗《格萨尔王传》,是受青海文联的委托,于一九五七年夏由我和华甲根据华甲收藏的①为突出讨论话题,笔者在文中就相关内容添加了下划线,下同。《格萨尔王传》的藏文原本译成汉文的。原文是手抄本,翻译基本是逐句直译。”“……但藏文原本据了解已由华甲同志带回他的故乡贵德,是否散失,尚不可知。”“这本藏文原本《格萨尔王传》,是华甲同志从青海贵德带来的手抄本,故暂称之为“贵德本”,是属于《格萨尔王传》的一种分章本。②王沂暖、华甲:《格萨尔王传(贵德分章本)》,兰州:甘肃人民出版社,1981 年,第1—2 页。

由此可见,他肯定了该藏文抄本的真实存在;而且也承认是二人合译的;但对该抄本自华甲带走后的情况,却是不清楚的。

实际上,在青海文联1959 年7 月编印的“翻译整理本”《霍尔侵入之部》和《平服霍尔之部》等③以上两册“翻译整理本”,经笔者粗略比对,发现它们是依据华甲、王沂暖翻译整理的《格萨尔王传》草本三和草本四,稍加文字润色、诗行分组(诗节)而成的文本,也即为《贵德分章本》中第五章的内容。的“附记”中提到:

此部根据一九五八年搜集于青海贵德县下排村的抄本翻译、整理而成。据原文保存者藏族青年琅克加谈:是前辈人传给他祖父旦增加的,祖父逝世时,又传给了他。④青海省文联民间文学研究组搜集,王沂暖、华甲、徐国琼、歌行、可国翻译整理:《霍尔侵入之部》,内部资料,1959 年,第127 页。

显然这里出现了矛盾。按照徐国琼的回忆,他于1958 年1 月10 日阅读到了王沂暖和华甲翻译的《贵德分章本》的汉文草稿⑤徐国琼:《〈格萨尔史诗〉谈薮》,昆明:云南民族出版社,2010 年,第1 页。;而且据王沂暖回忆,1957 年夏天,他与华甲“逐句直译”了该抄本⑥王沂暖、华甲:《格萨尔王传(贵德分章本)》,第1 页。。由此可以证实,上述1959 年7 月编印“翻译整理本”之“附记”中所谓搜集于1958 年之说可能是笔误,也可能另有相似抄本存在。也就是说,至少在1957 年夏天之前,这个本子已经被华甲搜集到了。

因此,笔者曾推测大约1955、1956 年左右华甲被请去青海文联工作时,他可能就带来了这个抄本。但从1957 年7 月号《青海湖》发表华甲译意、金放整理的《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》(即《霍岭大战》开头片段)的“附记”中提到:“可惜的是,现在还没有找到藏文原本⑦从上下文可知,该“附记”中所谓“藏文原本”指的是整个《格萨尔》史诗。而且,从华甲讲唱的《霍岭大战》该片段来看,应该属于婆罗鼐时期整理的南传本(康区)《霍岭大战》中的故事内容。因为,这里讲述的主人公是白帐王(“格格尔王”,即gur dkar rgyal po)及该文本开头部分内容,而非黄帐王(“格舍尔亲王”,即gur ser rgyal po)的相关故事。。”⑧华甲译意、金放整理:《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》,《青海湖》,1957 年第7 期。由此可知,至少在该文完成前,尚未发现《贵德分章本》或《霍岭大战》的藏文抄本。但该文初稿何时完成,已经难以知晓了。

(二)调查与讨论

近年来,就此问题也有不少人做了调查研究。比如西北民族大学硕士研究生才旦扎西2010 年的硕士论文《〈贵德分章本〉及其华甲艺人研究》中对此事做了详细调查考证。但由于笔者尚未阅读该论文全文,在此仅引用其2015 年提交于“第七届国际《格萨尔》学术研讨会”的论文《格萨尔史诗文本〈贵德分章本〉及其收藏艺人华甲》中相关内容:

光绪十一年四月,俄国旅行家波塔宁一行前往安多藏族地区考察,收集藏族民间史诗《格萨尔王传》。此时,由贵德地区藏族名医江措等当地人士协助,整理手抄出《格萨尔王传》,由《下凡之部》、《降生之部》、《赛马称王之部》、《霍岭之战之部》与《降魔之部》五部分组成,共计20 余万字。……据江措后人——即贵德第五代藏医文昌太述说,这份早期的《格萨尔》手抄本传承四代后,交付于家族中的格萨尔说唱艺人华甲。①该文是作者提交大会组委会的论文,尚未公开发表。此处笔者所引文中部分内容,也可参见西北民族大学贡去乎才让2018年的硕士论文《俄罗斯藏〈格萨尔〉分章本研究》(藏文)第45 页的注释。

以上资料,是才旦扎西对与华甲有亲戚关系的文昌太的调研中所得到的情况。由于是从前代传承下来的口传信息,其中难免出现讲述者和听者的记忆错乱、理解模糊,甚至张冠李戴的情况。但其中许多信息是真实可信的。比如光绪十一年(1885)波塔宁来青海调研一事是确实存在过的。但是从波塔宁的行程来看,他似乎并未到过贵德地区②张艳璐:《俄国探险家波塔宁晚清青藏及安多地区考察研究》,《青海民族大学学报》,2015 年第1 期。从其行程来看,自1884 年冬天至1885 年4 月15 日期间,他在三川地区搜集到了该抄本。1885 年4 月15 日至1885 年5 月底之间,他前往西宁、塔尔寺等地调查和获取“执照”,之后离开西宁前往了拉卜楞寺。因此,1885 年搜集、补抄了该抄本是比较合理的说法。;而且他已明确表明,资料搜集自三川地区(民和)的贡刹寺③[蒙古]策·达木丁苏伦:《格萨尔的历史根源》,北京俄语学院同学集体翻译,内部资料,1960 年,第144 页;R.A.Stein,Recherches sur l'épopée et le barde au Tibet, Paris, Collège de France, p.91.石泰安:《西藏史诗及其艺人研究》,耿升译,拉萨:西藏人民出版社,1994 年,第116 页。波塔宁指出,“这份抄本是在离三川时在伊借里-果耳平原上的藏族寺院果格尔恰里找到的”。此寺院名在石泰安著作中写作monastère Gongrča(耿升译为“贡刹寺”)。笔者估计此寺可能与年治海、白更登主编的《青海藏传佛教寺院明鉴》(兰州:甘肃民族出版社,1993 年)中所记位于青海省民和县川口镇总堡乡深巴村的“光角寺”(kong jo zi)(第105 页)或者化隆县塔加乡牙什扎村的公什加寺(kong skya yang dgon thub bstan gling)(第70—71 页)有关。。这份后来收藏于列宁格勒萨尔蒂科夫-谢德林公共图书馆手稿部、编号为“手稿П6”的《格萨尔王传》④[蒙古]策·达木丁苏伦:《格萨尔的历史根源》,北京俄语学院同学集体翻译,第236 页。,实际上即是笔者所谓的“民和分章本”或“民和本”的藏文抄本,而非文昌太等人所谓的《贵德分章本》。但是,对于“江措等当地人士协助,整理手抄出《格萨尔王传》”之说法,笔者以为,这恐怕是传承过程中记忆混乱造成的。据波塔宁调查笔记,他说:“在冬末别人才建议买旧的现成的手抄本,我买了。但因这份手抄本缺了几页,我请喇嘛给补全了。虽然缺的几页已经补上,但是还不全……”⑤同上,第144 页。所谓的“整理手抄”可能是指此事。而且从王沂暖所见“原文是手抄本”和徐国琼所见到的“陈旧抄本”之《贵德分章本》,以及笔者认为与此《贵德分章本》属于“同宗抄本系统”的《化隆分章本》、波塔宁的《民和分章本》、王沂暖所谓《北京分章本》和笔者新近所见印度德里出版的《强曲艺人分章本》等,不管从它们使用纸张的“陈旧”程度,还是从各文本的遣词造句以及古旧词语和语法现象等方面来看,此《贵德分章本》形成藏文抄本的时间,远远要早于1885 年。即《贵德分章本》并不是1885 年左右“整理手抄”完成的文本,它在此前早已存在。

此外,上述才旦扎西的调研资料中提到了《赛马称王之部》,这也可以作为资料提供者记忆错误的一个明显例证。因为《贵德分章本》及其同宗抄本系统的其他藏文抄本中,根本就不存在这一篇章故事。事实上,该篇章的有无或者更确切些说,该篇章之典型范本如林葱木刻本《赛马称王·七宝》的传承与否,也可以看作是安多半农半牧区传承的“格萨尔”史诗(如《贵德分章本》),与安多纯牧业区传承的“格萨尔”史诗之间的分野。

最后,需要稍作补充的一点是,2020 年11 月9 日,笔者参与中国社会科学院民族文学研究所藏文室的“青海《格萨尔》史诗传承与保护现状调研组”,我们一行七人曾到过该抄本的“家乡”——贵德县拉西瓦镇(原罗汉堂乡)昨那村①关于昨那村(mdzo snasde ba,意为犏牛鼻梁村),当地藏族老人指着该村背靠之犹如大象长鼻似的山峰走势说,此村原本叫朗那村(glang snasde ba,意为大象鼻梁村),后改名。事实上,该村尤以其传承久远的“格萨尔羌姆舞”而闻名。。由于调研组领队即全国格办主任诺布旺丹是贵德县人,我们的调研得到了当地老人们的热情支持与协助。从他们口中得知,拉果(曲卜藏村人)与华甲老人是学习密咒的“同学”(chos grogs),拉果的外甥琅克加应该叫做环克加(dpal mkhar rgyal,东起村人,曾从事过教师的工作)②“琅”与“环”(環)二字,在20 世纪50 年代未简体化之前,由于字形相近,估计印刷时可能造成了错误。这种印刷错误的现象,在这一时期青海文联编印的“格萨尔”汉文文本中比较多见。,华甲与当地大活佛仁青安杰(rin chen rnam rgyal)等一样,也是一位大知识分子。该抄本是拉果密咒师家族世代传承下来的(拉果继承自其岳父旦增加)。除此,该家族尚有《霍岭大战》等其他抄本传承,但现在已不知去向。③这种说法或许可以解释青海文联1959 年7 月编印之《平服霍尔之部》“附记”中所谓“一九五八年”搜集到该资料的问题。1958 年,青海文联又从琅克加手中搜集到了一部《霍岭大战》。该抄本内容可能与《贵德分章本》中的第五章内容相近。

(三)总结

那么,现在可以总结一下该抄本的发现历程:1953 年3 月,在青海文艺汇演中,华甲艺人④黄智:《我省著名〈格萨尔〉艺人、翻译家华甲老人》,《格萨尔研究》, 2003 年第1 期;徐国琼:《格萨尔考察纪实》,昆明:云南人民出版社,1993 年,第8 页;徐国琼:《〈格萨尔史诗〉谈薮》,第1 页。根据青海《格萨尔》研究所的调研资料,华甲艺人的生卒年为1901—1975。徐国琼回忆文章中也称,见到他时(1958 年)是60 多岁、57 岁等多种说法。被发现。1955 年青海文联成立大会上,华甲被吸收为文联干部(或聘用)。在1957 年7 月号《青海湖》杂志上,华甲译意、金放整理的《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》发表。1957 年5 月开始⑤王沂暖:《我对〈格萨尔〉的一些浅见》,《民族文学研究》,1989 年第6 期;王沂暖著、坚赞才让主编:《格萨尔研究论集》,北京:中国藏学出版社,2017 年,第224 页;巷欠才让:《史诗部本〈贵德分章本〉的“出现”与“消失”》,https://www.tibet3.com/wenhua/2012-05/30/content_837482.htm,发布日期、浏览日期:2012 年5 月30 日。时间上确切到月份,这恐怕也是后期回忆。王沂暖较早期文中(1981 年)仅仅提到“整个夏天”,而并未提到具体月份。但确切到5 月,见于其后期文章中(1989 年):“1957 年5 月,青海文联托人带给我一部《格萨尔》,让我翻译。”,华甲和王沂暖利用整个夏天将《贵德分章本》基本上逐句直译为了汉文。1958 年1 月10 日,徐国琼读到了华甲与王沂暖汉译的该文本草稿,不久他做出决定与华甲前往贵德县进一步搜集“格萨尔”史诗,由此正式拉开了新中国“格萨尔”史诗搜集工作的序幕。1958 年6 月号至1958 年12 月号《青海湖》连载了该译本的部分章节(从“第一章百花岭上诞英雄”连载至“第二章远征北地降妖魔”结束为止)。1959 年4 月,青海文联将该汉译文本单独编印为《格萨尔王传》内部发行。1959 年7 月至9 月,青海文联依据其中的“第三章胡儿乘虚侵岭国(草本三)”和“第四章消灭胡儿救珠毛(草本四)”单独编印为“翻译整理本”《霍尔侵入之部》和《平服霍尔之部》两册内部发行。1981 年3 月,《贵德分章本》由甘肃人民出版社出版发行(2016 年由中国国际广播出版社再版)。1987 年,依据此汉译出版本的日文译本在日本出版(译者为君岛久子和樱井龙彦)。

总之,可以确定的是,《贵德分章本》是一册“世代传承”于贵德地区的传统长条藏文手抄本。从其“命运”来看,至迟1957 年左右被华甲“发现”并带出了贵德,之后至迟于1964 年左右被徐国琼邮寄回了贵德。返回贵德后,该抄本在“文革”期间可能被毁或被他人收藏。至于有人所谓现藏于西北民族大学的说法,只是一种臆测而已。产生这种臆测的原因,可能将该藏文抄本与其同宗抄本系统的北京本混为一谈有关①王沂暖:《关于藏文〈格萨尔王传〉的分章本》,《西北民族研究》,1988 年第1 期;王兴先:《格萨尔研究论文集》,北京:中国藏学出版社,2013 年,第57 页。据王沂暖介绍,1980 年左右他曾借阅过此北京本一段时间;该藏文抄本与《贵德分章本》除了第五章稍有不同外,其他篇章几乎一模一样。此外,当时作为王沂暖同事的王兴先,也曾研究过该抄本。。

三

(一)质疑原因

但是,问题来了。该抄本如此清晰的传承路线,只要稍做一下了解,就能清楚明了,但为什么会出现“这个版本是据华甲的说唱记录成的”这种错误说法呢?因为这些质疑之声,出现于《贵德分章本》正式出版之后(即该文本之译者之一华甲艺人“文革”中受到迫害死去之后)。因此,笔者以为主要原因有二:一方面是当地藏族学者内部的“传说”造成的,另一方面是由于知情者即翻译者之一的王沂暖表述欠妥而造成的误会。这两个原因实际上是同一个问题的不同视角,或者说后者是造成前者产生的基础。王沂暖在正式出版的《贵德分章本》“译者前言”中写道:“华甲同志是藏族说唱艺人,不懂汉语文……”②王沂暖、华甲译:《格萨尔王传(贵德分章本)》,兰州:甘肃人民出版社,1981 年,第4 页。这种模棱两可的表述,可能是造成误会的关键。因为不仅是我们造访过的华甲艺人的同乡,就是当初聆听过说唱“格萨尔”以及解释的徐国琼,他们都表示:华甲不仅精通藏语藏文,而且也懂汉语汉文③仅从作为华甲的多年同事、并与其共同调研过“格萨尔”史诗的徐国琼的调研笔记《〈格萨尔〉考察纪实》中来看,正如我们拜访过的昨那村的藏族老人们一样,华甲能够流利地讲青海汉语方言。。同样,这个事实,也可通过该抄本汉译文中大量存在的青海汉语方言确证。而且正是该文本中呈现出的不同“汉语方言文化”,反映出了两位译者各自的阐释特点。

那么,总体上来看,两位译者在汉译该抄本时究竟各自做出了怎样的贡献呢?通过细读、参考该抄本的几种汉译文本,以及比较、对照与该抄本具有密切关系的其他几个藏文抄本,笔者认为:华甲在添加新故事情节、阐释疑难古词与添加青海汉语方言文化方面表现突出,而王沂暖除了依据时代要求进行“合理修改”以外,在润色文字上也“下足了功夫”。正是二者完美默契配合的汉译模式,才造就了今天展现在我们面前的具有民族民间文化特色的一部优秀的藏族史诗作品。

(二)华甲的方言贡献

这里,我们先暂且不论华甲增添的新故事情节与难词阐释方面的内容,而仅从其使用的青海汉语方言文化方面,来管窥其做出的贡献。这里举几个例子予以说明。

比如其中的“林棵”一词,就是一个很具代表性的例子。该词在青海当地汉语方言中的发音是“linkuo”,汉字也逐渐定型为当前这种写法。事实上,在该文本出现之前一年,华甲与金放发表的《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》一文中,该词则写为了“林柯”①华甲译意、金放整理:《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》,《青海湖》,1957 年第7 期。其中乌鸦从“楞格尔斯豆”(gling dkar stod,意为上白岭国)给格格王(gur dkar rgyal po,意为白帐王)找到格萨尔王之王妃周毛(珠姆),返回火日(hor,霍尔)炫耀自己功绩而谴责其他三鸟不作为时唱到:“我飞回了天下最好的地方/里边住着亲爱的格格尔王/……你喂养鹦鹉、孔雀和白鸡/几乎把你的心血耗光/可是它们不听您的旨意/海边、林柯逍遥散荡/喝一杯酒至少还口冷水/它们竟把您的宠爱遗忘/只有我这‘吃肉黑老鸦’/飞遍了四面八方……”。。该词的含义是指一片野外树林,它可供人们在此小憩、游览、捡柴、打猎等。但其他地区的汉文读者,恐怕不知道这层含义,甚至可能根本不知道这个词想要表达的意思。因为在各种词典中根本找不到该词的释义。笔者揣测,它有可能最初是从藏语“gling skor”或“gling kha”(音为林棵或林卡,意为遊园、林园)音译而来,但它在当地汉文化圈中已基本定型为上文的写法与读音;而且也已经成为了当地各民族都能理解的语汇。它在该文本中的使用情况,也正是如此。

比如有一处这样写道:

珠毛的弟弟帕雷布桂塔尔雷,这时在他避难的一个林棵里,恰恰听见了这样的声音,心里就想:一定是珠毛姐姐被霍尔逼走了。②王沂暖、华甲译:《格萨尔王传(贵德分章本)》,第211 页。

如果此处对这个词语不做半点解释,仅仅这样放置,恐怕一般读者可能无法准确理解其含意。

这样特殊的词汇还有不少,再举一例,比如“骒马”。可以确定的是,该词是从藏文“rgod ma”(牝马)音译而来。在1959 年的内部编印本中,写作“有数不清的骒马和牛羊”③华甲、王沂暖翻译整理:《格萨尔王传(草本三)》,内部资料,1959 年,第100 页。,而到了1981 年的出版本中则写成了“有数不清的骡马牛羊”④王沂暖、华甲译:《格萨尔王传(贵德分章本)》,第104 页。。显而易见,这里将“骒马”(牝马)修改为“骡马”,或者是笔误⑤因为该词保留于不同汉译版本中,如在《青海湖》(1958 年10 月号)杂志上发表时,有如下句子:“于是便骑上黑骒马,顺着赤兔马的脚印找去。”;或者更大的可能是,编辑并不理解“骒马”这个生僻词或方言词汇。像这样的似汉语又不像汉语的汉文词汇与表达,在该文本中还有不少。比如“猫儿刺”(一种灌木荆棘)、“尕”(小、可爱)、“命根子”(命魂)、“骚羊”(种公羊)等等,这些皆是青海地区乃至西北地区汉语方言中比较常见且频繁使用的词汇。这里对“命根子”一词稍作解释。通过与其同宗抄本系统中的几个藏文抄本比对,这个词在该抄本中的藏文是bla⑥读音为“拉”,字面含义为“上、魂、优”等。该词与另一个词lha(音为拉,意为天、神),在古文献中是通假字,相当于汉语中的灵魂、魂魄,暂且译为魂。(魂)。它作为早期藏族三元思想观念中“寿(tshe)、命(srog)和魂(bla)”三者之一的“魂”,得到普遍关注。⑦南喀诺布:《南喀诺布文集》(藏文),西宁:青海民族出版社,2015 年,第124—125 页;曲杰·南喀诺布:《苯教与西藏神话的起源——“仲”、“德乌”和“苯”》,向红茄、才让太译,北京:中国藏学出版社,2014 年,第162 页。曲杰·南喀诺布认为,早期苯教举行各种对生者的诱魂和死者的超荐仪式,其依据的观念正源于对人身的“魂、寿、命”三元理念。向红茄、才让太将其汉译为:“它们依据的观念是人是由魂、意、心或魂、寿命,生命三大要素构成的。”它与其他二者(寿、命)密切关联,组成了人的生命意识,是源于佛教传入藏区以前的苯教文化。与世界上具有图腾信仰等原始信仰观念的早期其他民族一样,早期藏族苯教思想中也认为“灵魂”是可以外寄于一切“活物”(从现在观念看来,有些是有生命的而有些则属于无生命的物体)。因此,出现了“魂树”“魂湖”“魂野牛”“魂玉”等等,诸多与人之生命息息相关的东西。现在一般汉译这个词汇时,大多采用了“寄魂”一词。但该译本中采用了“命根子”一词,显然是受到了当地汉语表达习惯的影响。

从藏族传统观念来看,人身之“寿”(tshe)的长短,受到外在客观条件(如时间)的影响较大;而与上界(天界)相关的“魂”(bla)尽管可以“化身外出旅行或寄宿于他物”,但它是与“命”(srog)紧密相连,是凭依于内在性命的东西。因此,当地青海汉语方言中一般称其为“命根子”或“命系系(命细细)”等。这种对于“魂”的特殊汉语表达方式,仅局限于当地文化,似乎尚未得到普遍的认可。①这种含义,似乎也是晚近才在汉语中逐渐推广开来的。如清代《红楼梦》中也有类似表述:“独那太君还是命根子一般”。“这是宝玉的命根子。因丢了,所以他是这么失魂落魄的”(第九十五回)。若不做任何解释而放置于文中,其他地区的读者理解起来恐怕是比较困难的;尤其是将该词与其所“寄存、凭依”之物结合在一起时,如“命根子牛”(寄魂牛、魂牛)、“命根子树”(寄魂树、魂树)和“命根子湖(寄魂湖、魂湖)”等等,就更不知所云了。由此我们确信,正是华甲这样的当地人,才将该词bla(魂)解释为了“命根子”。

从上述这些方言表达,我们可以看到,只有熟悉汉藏两种语言文字的华甲才会使用它们。显然,“华甲同志……不懂汉语文”这种表述方式是欠妥当的。

(三)王沂暖的方言贡献

那么,该汉译文中有没有王沂暖的方言文化呢?毫无疑问,当然是有的。因为他是笔录者,甚至可以根据自己的理解进行阐述、润色和修订。而且我们知道,在汉译该抄本之前,王沂暖已经汉译过其他体裁的藏族文学、历史和佛教作品,积累了相当丰富的经验。这里仅举一例作为说明,即他在该汉译本中使用的“黑老鸹”一词。

从《贵德分章本》同宗抄本系统的几个藏文抄本如《化隆分章本》《民和分章本》和《强曲艺人分章本》中可见,王沂暖汉译为该词的藏文原文为“pho rog”(渡鸦)。众所周知,“黑老鸹”一词是中原乃至更靠东部地区对乌鸦的近似“蔑称”②可能与其呱噪、聒噪以及“忘恩不孝顺”等的比喻用法有关。比如冀鲁豫地区的民歌《黑老鸹》:“黑老鸹,尾巴长,娶了媳妇忘了娘……”(参见哈尔滨市呼兰区地方志办公室编:《呼兰县志(1991—2003)》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2008 年,第589 页)。但也有“乌鸦反哺,羊羔跪乳”之俗谚;以及神话中的神鸟乌鸦:“日中三足乌”;等等。可见“乌鸦”在汉文化中也有多重文化寓意。的方言称呼。而在青海汉语方言中称其为“老鸦、黑老鸦”③该词在当地青海汉语方言中的读音为“lao wa”。关于该词的大量使用情况,可参见青海汉语方言比较浓厚的《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》一文。,很少听到有人使用“黑老鸹”一词。可以想见,对于出身于东北地区的王沂暖来说,“黑老鸹”可能是其血液中流淌的词汇,而且使用它,就能表达出“作者(译者)”对“乌鸦”的某种鄙夷的情感。

但事实上,在藏文中,“pho rog”(渡鸦)一词是比较好的,它是天神的化身或使者,一般称其为神鸟。如林葱本《赛马称王》中,格萨尔化身为马头明王神的神鸟渡鸦形态给超同假传神谕等等。与之相对,在安多藏语方言中,另一种称作乌鸦的,其藏文是“kha twa”(即黑老鸦、黑老鸹),却是恶鸟,它带来的是不吉祥和灾难。这种情形,也可从当地民俗文化中见到一斑。与喜鹊的“好运、好兆”相对,黑老鸦的鸣叫声却带来的是厄运。如其在某家门前的树枝上鸣叫,兆示着该家有人就要死亡,等等。这样的民俗普遍流行于河湟谷地的各民族文化中。因此,在南传本《霍岭大战》开头,很明显的是将“pho rog”(渡鸦)一词修改为了“kha twa”(黑老鸦、黑老鸹)。由此可见,王沂暖的翻译选词是靠近南传本《霍岭大战》中的意思。

实际上,“pho rog”(渡鸦)与“kha twa”(黑老鸦、黑老鸹)应该指的是同一种鸟。可能仅仅由于地区方言文化的不同,而造成了称呼上的差异而已。按照现代科学分类,“乌鸦”这种鸟,它包括了一个庞大的家族与群体。藏文中的“skyung ka”(红嘴乌鸦)、“skya ka”(喜鹊)、“pho rog”(渡鸦)、“kha twa”(黑老鸦)等等皆属于此类。但在传统藏族文化中,却将这些“乌鸦”分门别类,划属于不同的“种群”,并且也给出了对待它们的“善恶喜好”态度。就目前民俗文化中来看,前三种鸟是吉祥鸟、善鸟,而“黑老鸦”却是臭名昭著的。

总之,两位译者发挥各自的“长处”,为《贵德分章本》的汉译做出了应有的贡献,这是值得肯定的成绩。但是,或许正是基于该抄本中上述大量“青海汉语方言词汇”的运用,在华甲含冤去世后,出于“同情心”的部分当地学者,对于《贵德分章本》的抄本特性,产生了质疑。由此而产生了以讹传讹的“传说”:该文本是由华甲说唱译意、王沂暖笔录成文的。因为这种情况也并不是没有过先例,比如上文提到的《南瞻部洲的雄狮——盖舍尔》一文,就是经过“这样的程序”被“制造出来”的作品。但是,随着与《贵德分章本》同宗抄本系统的几个不同藏文抄本的逐渐面世,《贵德分章本》的抄本真实性就更加明确起来了。

结 语

《贵德分章本》藏文抄本从1957 年出现到1964 年消失,它在“格萨尔”史诗传承的历史长河中,仅仅是昙花一现。但是,它却给我国“格萨尔”史诗学事业开启了一个新篇章,拉开了华丽的幕布。它的学术价值和意义,值得铭记和久远传承下去。

尽管《贵德分章本》的藏文原文已经散佚了,但是其同宗抄本系统中的几个藏文抄本的存在,不仅可以帮助我们确认和证实该抄本的真实“原貌”,更重要的是为进一步深入研究该抄本提供了可能。也就是说,作为两位译者辛勤劳动的成果,特别是经过了华甲充分阐释和补充发挥而成的一个“新文本”,该汉译文本应该得到尊重和认可,并获得其应有的学术地位。