基于水生态文明建设的乡村规划路径及发展策略研究

2023-08-29赵心怡张建伟马洪东

赵心怡,张建伟,马洪东

(1.伦敦大学学院 巴特莱特环境能源与资源学院,英国 伦敦 WC1E 6BT;2.华北水利水电大学 水利学院,河南 郑州 450046)

黄河流域作为华夏文明的发源地,历史文化底蕴深厚,是国家重要的粮食产地,自古便有“中原熟,天下足”的说法。党的十八大以来,黄河流域生态文明建设逐步完善,但是仍存在一些突出问题,如流域生态环境脆弱、水资源保障形势严峻和乡村发展质量有待提高,等等。已有学者围绕乡村振兴战略进行了研究与探讨,如刘淼等学者提出乡村产业系统协同发展[1],宋增文等学者提出乡村旅游助力乡村振兴[2],孔婷婷等学者提出新型城镇化、乡村振兴与产业融合[3],但针对黄河流域水生态文明乡村发展理念的研究相对较少。

党的二十大报告提出“推动黄河流域生态保护和高质量发展”,为黄河流域经济发展和生态文明建设提出明确要求。基于国家发展战略要求和黄河中下游地区乡村经济和生态现状,结合水生态文明乡村建设要求,笔者提出了依托水网建设,带动区域经济发展、产业振兴和文化传播的发展理念,并将其称为“以水兴域”发展理念。本研究以兰考县仪封镇规划区域为实例,探究水生态文明乡村规划路径及发展策略,分析“以水兴域”发展理念对推动黄河流域生态保护和高质量发展、推动乡村振兴战略实施的重要意义。

一、兰考县仪封镇水生态现状

仪封镇充沛的水源保证和已有水利枢纽设施使其具备水生态文明建设的必要条件。但是,水生态环境的破坏是仪封镇可持续发展和水生态文明乡村建设的瓶颈之一。

现阶段仪封镇水生态问题主要表现在以下几个方面。

一是水系连通不畅。当地普遍存在河渠淤塞现象,多处灌溉水渠长期荒废导致大量农田使用优质地下水灌溉。部分河床被阻断,严重影响汛期行洪和护坡植被生长。二是排水线路局部混乱。耕地、水产养殖基地、小型工厂与河争地,部分水系遭到切断或被填埋,生活垃圾堆积造成部分河道淤积缩窄,原有水系遭遇一定程度的破坏。三是沿河景观、基础设施相对缺乏。已建沿河防护绿地宽度不足,部分河段两侧无护栏等安全保护设施,存在很大的安全隐患。四是水体生态链断裂。部分断头河道水质降低,存在水体富营养化现象,不利于当地生态建设及经济发展。五是水体污染严重。生活污水外排情况零星存在,加剧河道污染。排污和排雨管线分布无序,雨污串流又加重了水体污染。

二、基于水生态文明建设的乡村规划路径

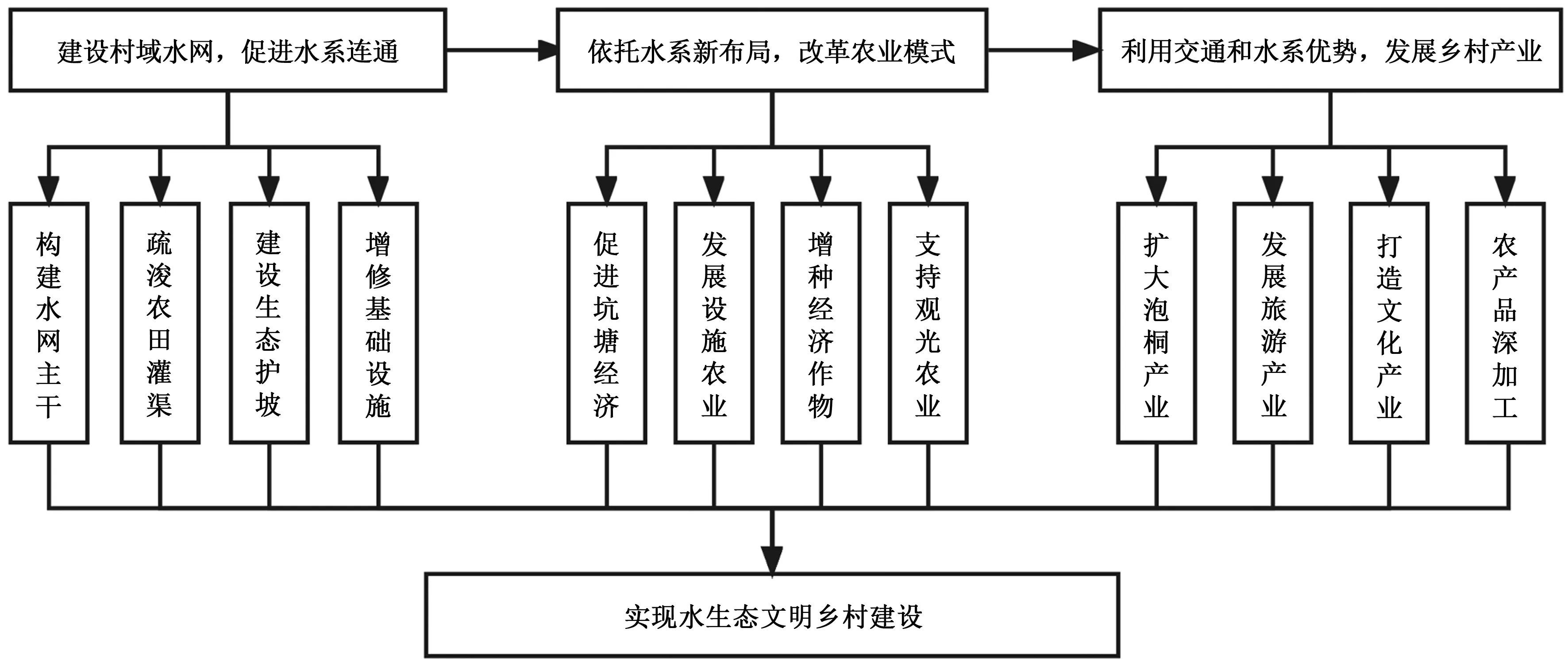

当前,我国城乡发展不平衡,在乡村层面主要表现在生态环境恶劣和精神文化建设缺失等方面,其中环境和生态问题尤为突出。“兴水利,治水害”是黄河流域发展的关键。构建村域水网,综合提高水资源利用率,依据区域总体发展规划,针对区域河流水系条件及特点,制定有针对性的规划方案是解决流域生态问题的关键。仪封镇结合当地实际情况,制定了以满足河势稳定和行洪通畅为前提,以改善区域水环境和水生态为目标,以满足规划区经济建设需要为重点的“以水兴域”乡村规划路径,如图1所示。

图1 基于“以水兴域”发展理念的水生态文明乡村规划路径图

“以水兴域”发展理念即通过水系规划为区域经济社会可持续发展提供客观条件,以区域防洪抗旱为基础,兼顾农业灌溉、生态治理和旅游开发等多位一体的水生态文明乡村发展理念。这是以黄河流域乡村振兴为出发点,结合仪封镇实际情况制定满足区域特色发展的规划方案,改变传统农业模式,侧重发展第三产业,打造乡村振兴的水利模式。

(一)建设村域水网,促进水系连通

水生态文明乡村建设的首要任务是构建村域水网。生态文明理念的长期缺乏导致当地坑塘水质不佳、流通性差。为改善规划水域水质,充分提高坑塘经济效益和当地的综合经济效益,在满足区域防洪抗旱要求的前提下,综合考虑“以水兴域”的特色发展理念,充分利用当地自然资源和地理优势,以水系规划为纽带将居民生活、农业灌溉和产业发展联系起来。兰考县仪封镇优化水网建设的具体措施如下。

一是构建“三横五纵”的水网主干,规划耿老沟、兰商干渠、通惠渠和仪封干渠以实现多源供水和全域系统调配的水系规划目标。二是加修纵横交错的农田灌溉水网,依据区域种植作物需水量控制区域内沟渠水流量,大幅提高灌溉水利用率和沟渠利用率,减少输水过程中的水资源浪费。三是对边坡进行系统性整体加固,在满足水土保护要求的前提下综合考虑水利景观布局,固土保水和景观绿化相结合,大幅降低景观绿化成本。四是分析当地水文数据制定区域调水用水方案,结合作物生长需求和生态旅游规划,提高当地水域经济效益。

下面,以仪封镇毛古、代庄两个村庄为例,阐述具体水系规划方案。首先,要提升河道运水能力。由于当地河道标准过低,不足以承受重新规划后的用水需求,可以通过加修河道或沟渠、疏浚河道和修建相关水利设施等方法提升河道运载力。其次,针对规划区域水中含沙量大、地势平坦、水源供给不足和旅游业发展增加生态负担等问题,规划修建沉沙池、拦河堰、提水泵站和污水处理站等水利基础设施,解决河道淤积问题,在实现蓄水灌溉、拦蓄抗洪的同时,保障当地的生态旅游用水需求。再次,规划生态湿地建设,提高当地水资源涵养能力,间接促进当地生态旅游发展。规划区域东南方向现有一片原生湿地,可修建提水泵站,将湿地净化水回抽至拦河堰处,通过新的水系格局充分利用湿地的水净化功能,最大限度地利用当地现有的地理条件进行水系的初步净化。最后,为充分提高当地的综合经济效益,统一规划农业生产示范区,大力发展坑塘经济。依据当地水文数据制定区域调水用水方案,结合作物生长需求进行生态旅游规划,提高当地水域经济效益。

(二)依托水系新布局,改革农业模式

农业是兰考县的重要产业支柱,依托水系规划改革农业发展模式是促进当地经济增长的主要手段。结合当地部分地区毗邻兰商干渠、魏东干渠的优势条件,打造坑塘经济示范区,促进坑塘经济发展。参照附近地区已有的成功案例,采取藕鳅套养的坑塘经济模式,可以更大限度利用已有资源,将水系连通与经济发展紧密结合,合理利用地区自然资源优势,在增加农业收入的同时,依托藕塘景观发展“北国水乡”生态旅游,带动当地经济发展及美丽乡村建设。采取坑塘经济发展模式后,莲藕平均亩产约为1 600千克,泥鳅平均亩产约为100千克。以莲藕的平均市价3元/千克与泥鳅的平均市价30元/千克计算,扣除套养平均成本每亩约3 000元,藕鳅套养每亩可盈利约4 800元,对比河南地区小麦约858元的亩均收益,土地经济效益显著提高。可见,坑塘经济模式既可以提高农业经济效益,又可以作为水利景观开发的基础。

此外,兰考县依据原有泡桐产业基础发展乐器制造业,与中央音乐学院等多家国内知名艺术院校合作,将泡桐产业做大做强。同时,依托当地农业基础扩大设施农业规模,提高农业现代化水平,打造绿色观光农业,增种哈密瓜、莲雾等经济作物,依托已有的火龙果种植园和苹果种植园扩大观光农业规模,有效提高农民收入。结合水域经济发展需求,改革传统农业模式,打造兰考县独特的水域经济发展格局。

(三)利用交通和水系优势,发展乡村产业

充分利用规划水系基础和改革后农业新模式,着力发展以旅游观光和农产品深加工为主体的第三产业。利用其优越的区位优势和丰富的文化底蕴,发展乡村绿色旅游、水生态观光[4]、生态种植采摘等第三产业,扩大窗口效益。兰考县仪封镇可将旅游观光与特色农业发展相结合,依托坑塘经济、泡桐林木、绿色采摘和农产品深加工等农业发展模式,打造黄河中下游流域生态景观经济发展示范长廊。

下面,以兰考县仪封镇为例简要阐述乡村产业发展的具体路径。仪封镇合理利用我国陇海铁路干线,依托当地坑塘经济示范区,使陇海线成为“大美仪封”的宣传线。同时,充分利用仪封镇西南部沟渠较多的优势,从南分干渠、仪封干渠和通惠渠引水至陇海线沿线及附近地区,并在此基础上开发生态景观经济带,结合已有的绿色采摘、泡桐林木和农产品深加工产业,打造生态观光示范区。另外,充分发掘当地历史文化底蕴,打造文化产业。当地有著名的历史人物和丰富的文化古迹。明朝中期政治家、哲学家、文学家王廷相和清朝被誉为“天下第一清官”的张伯行都出自仪封镇,当地拥有“夫子庙”“吴家大院”“谢家大院”等多处文化古迹。通过修缮现有文化景点打造文化旅游片区,规划黄河文化广场和焦裕禄精神长廊,促进当地在发展经济的同时补足精神之钙。

乡村水生态文明发展理念的核心要义是促进防洪工程建设与水生态环境建设相结合,制定综合措施实现农业灌溉、水生态保护、地方经济发展、历史文化弘扬和区域防洪为一体的水生态文明乡村规划方案,助力黄河流域生态保护和高质量发展。

三、基于水生态文明建设的乡村发展策略

从中华民族伟大复兴的战略全局看,民族要复兴,乡村必振兴。在贯彻落实习近平生态文明思想和国家乡村振兴战略的前提下,结合地区实际情况制定有针对性的发展计划是实事求是抓落实的根本保障。兰考县基于“以水兴域”乡村发展理念,以建设黄河流域水生态文明示范区为目的,发展农业生产新模式,推进生态建设,发展文化旅游,促进当地乡村经济发展和文化建设,努力建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化农业农村[5]32。结合水系规划和水利基础设施建设,在提高当地防汛抗旱能力的同时,促进当地经济发展及水生态文明乡村建设,将县域经济发展积极融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略[6],以水系规划促进农业现代化建设、乡村产业振兴和黄河文化宣传。为促进乡村高质量发展,探究水生态文明乡村建设的发展路径,兰考县仪封镇从以下几个方面进行了积极尝试,可为黄河流域乡村高质量发展提供可行方案。

(一)优先完成以村域为切入点的水网建设

水生态文明乡村建设的核心措施是村域水网建设,即通过规划生态水系布局使仪封镇水系实现“水清、河畅、岸绿、景美”的效果[7]。首先,兰考县水系活力的提高将大幅增加水源附近的原有湿地面积,更好地发挥调蓄防洪、涵养水源的作用。其次,在保证水源充沛的前提下,注重提升水体质量,增修污水处理站,为后期发展乡村产业奠定基础。再次,发展观光旅游产业,在陇海线两侧打造生态观光线,以此作为当地的旅游观光产业发展的契机。最后,形成“三横五纵”的渠渠连通、湖湖连通和湖渠连通的水系新布局,为深入改革传统农业和发展乡村产业奠定水系基础。

(二)深入推进传统农业向设施农业和坑塘经济转型

完成传统农业向设施农业的转型是深入推进传统农业改革的关键之举。兰考县地势平坦且耕地面积较大,发展设施农业将极大提高当地的农业收入。完成设施农业转型后,可以集中管理大部分耕地,改变传统农业灌溉方式,采取现代化机械播种和喷灌等技术,在提高灌溉效率的同时节约农业用水。结合新水系布局,在主要灌渠附近集中规划坑塘经济区,区域集中化的坑塘与扩建的湿地相结合,可以大幅提高当地水资源涵养能力[8]。农业模式的改革不仅可以极大地提高当地居民收入,还能为发展乡村产业奠定经济基础和景观基础。

(三)着重打造以原有产业为基础的水生态特色产业发展模式

乡村要振兴,产业必振兴。着重发展乡村产业,增加兰考县当地第三产业比重,以此促进兰考县域经济循环。兰考县可结合自身优势,以生态旅游发展和农产品深加工为主体,打造兰考县特色产业发展模式。率先完成生态氧吧、原生态湿地和绿色采摘园等观光景点建设。兰考县完成乡村产业规划后,不仅能将自然生态优势转化为经济社会发展优势[9],还能够助力兰考县全面推进乡村振兴,有效解决当地剩余劳动力就业问题,最终建设成生态环境优、产业基础好和人民幸福感强的水生态文明乡村示范区。

(四)大力弘扬黄河文化和焦裕禄精神

黄河文化是中华文明的重要源泉,焦裕禄精神是我党宝贵的精神财富。修缮原有文化古迹,以“吴家大院”和“谢家大院”为核心打造传统建筑观赏主体,弘扬传统文化;同时,依托兰考县现有的红色教育基地,发展红色教育旅游产业,通过建设黄河文化长廊,修建焦裕禄事迹展馆等一系列文化旅游景点,生动展现焦裕禄的生平事迹及兰考县人民踔厉奋发的坎坷历程,大力弘扬黄河文化与焦裕禄精神。

四、结语

通过分析兰考县水生态文明乡村建设的具体实施方案,提出结合区域自然基础构建水网,改革农业模式,大力发展第三产业的乡村规划路径,总结出了兰考县优先水网建设、推进农业改革、打造特色乡村产业和弘扬历史文化的发展策略。兰考县水生态文明乡村建设的成功范例,可为黄河流域乡村践行“以水兴域”水生态文明发展理念提供现实参考。“以水兴域”发展理念是习近平生态文明思想在黄河流域乡村振兴中的有效实践,为我国以村域为切入点的国家水网建设提供了现实参考及理论依据。