我国高校线上教学评价的研究脉络与前沿展望

2023-08-29王文彬李晶慧桂黄宝张华平

王文彬,李晶慧,桂黄宝,张华平

(华北水利水电大学 管理与经济学院,河南 郑州 450046)

计算机自问世以来,便与教学活动密切关联,进入信息时代后,网络教学更是迅速成为全球高校教育教学活动的重要组成部分,而高等教育评价也一直与其相伴相生[1]。互联网时代,线上教学在拓展教育资源、促进教育公平、提升教育水平等方面表现出强大的生命力[2]。自2003年启动国家精品课程建设以来,我国高等学校在线教育历经20年发展,走过了一条从无到有、从弱到强的进化之路,尤其在特殊阶段为教学活动的正常开展起到了重大的支撑作用,线上教学已深入人心[3]。然而,在线教学仍然存在诸多不足和局限,原因之一就是在线学习与线下课堂教学质量实质等效尚不能完全实现,线上教学评价的建设与应用效果尚不理想[4-5]。要实现教育的高质量发展,就必须达成教学的高质量评价。目前已有以高校线上教学评价为主题的研究成果出现,涉及原则、体系、方法、措施等,但还缺乏对这些成果的归纳总结,无法为理论界和实践界提供有效参考。在此背景下,对我国高校线上教学评价这一重要主题进行系统地梳理,正当其时。基于2003—2022年中文核心期刊发表的高校线上教学评价相关文献,开展相关研究的时空分布和前沿聚类分析,廓清高等院校线上教学活动评价的研究脉络和发展趋势,为后续研究提供重要的文献支撑。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

研究材料均来源于中国知识基础设施工程(China National Knowledge Infrastructure,CNKI,简称中国知网)数据库。利用高级检索方式,主题限定为“(线上或者在线)AND(课程评价或者教学评价)”,进行精确搜索,数据来源类别为中文核心期刊,时间限定为2003—2022年(检索日期为2023年2月1日)。获得以高等教育(包含普通本科、高职高专、成人高等教育等)线上教学评价为主题的论文215篇,剔除媒体报道1篇,书评1篇,最终获得有效文献213篇。

(二)研究方法

基于文献计量法和科学知识图谱法,应用陈超美教授开发的信息可视化分析软件CiteSpace对数据进行处理和分析[6]。该软件以图形、图像的方式挖掘知识概念并测算复杂关系,能够直观地展示该领域的主要作者、核心机构以及相互关系,也能够对关键词进行聚类、共现和突现分析,揭示文献资料蕴含的规律,探究高校线上教学评价研究的脉络和趋势。本研究所用版本为6.1.R6(64位)。

二、研究结果分析

(一)发文时间及期刊来源分布

1.时间分布

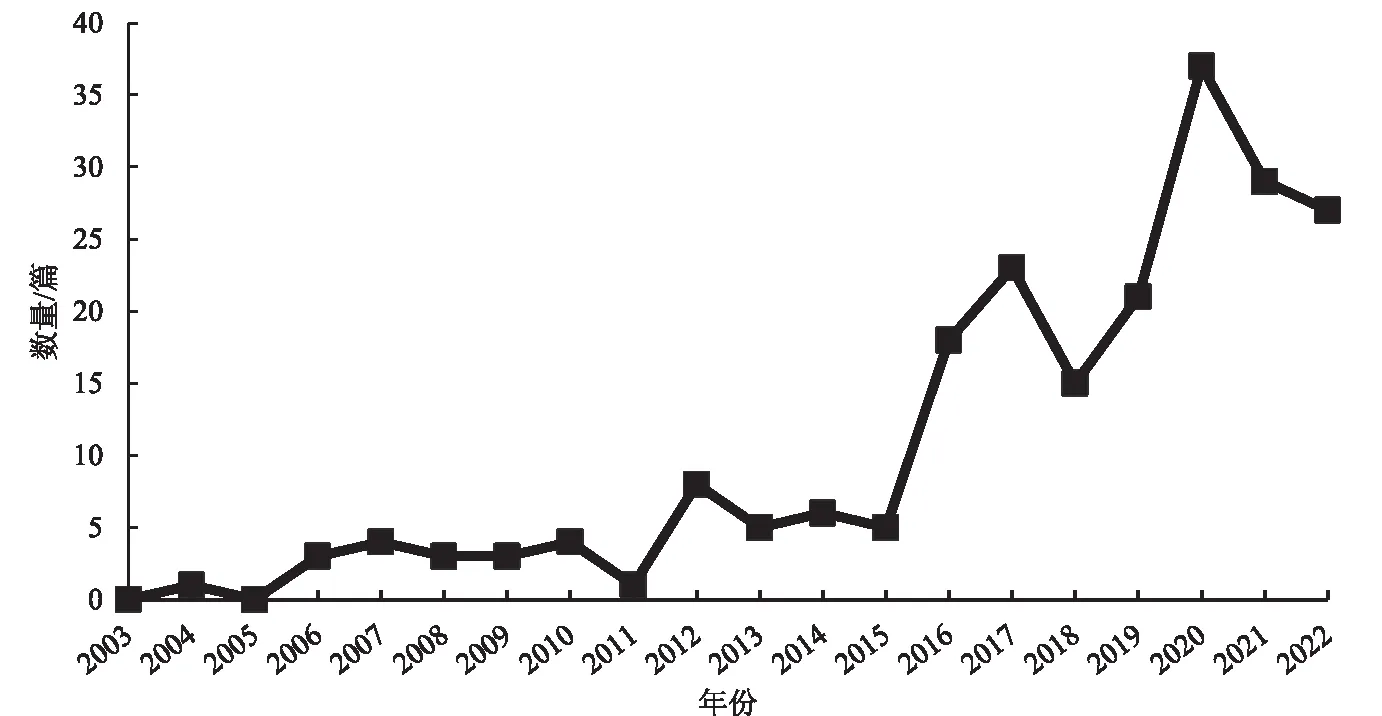

纵观2003—2022年的发文数量,总体呈现较显著的“平缓发展—热度提升—研究爆发”的变化轨迹,如图1所示。

图1 我国高校线上教学评价研究文献年度分布

从发文量来看,大致可分为三个阶段。第一阶段,平缓的探索阶段(2003—2015年)。2003年,教育部印发了关于国家精品课程建设的一系列文件(如教高〔2003〕1号,教高厅〔2003〕3号等),要求课程资料上网并免费开放,相关文件的出台极大地推动了我国高校在线教育活动的扩大与繁荣。第二阶段,稳定的发展阶段(2016—2019年)。2015年4月,教育部出台《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见(教高〔2015〕3号)》(以下简称《意见》),明确提出,认定一批国家精品在线课程等重点任务,《意见》进一步促进了高校在线开放课程和公共服务平台的建设力度,此后大量的实践工作为理论研究奠定了良好基础。第三阶段,快速的繁荣阶段(2020—2022年)。全国高校师生在特殊情境下共同参与了史无前例的在线教育实践,引发了在线教育的全面变革,线上教学活动成为“新常态”,关于线上教学质量评价的思考也迅速增多,研究成果呈现爆发式增长。

2.文献期刊来源分析

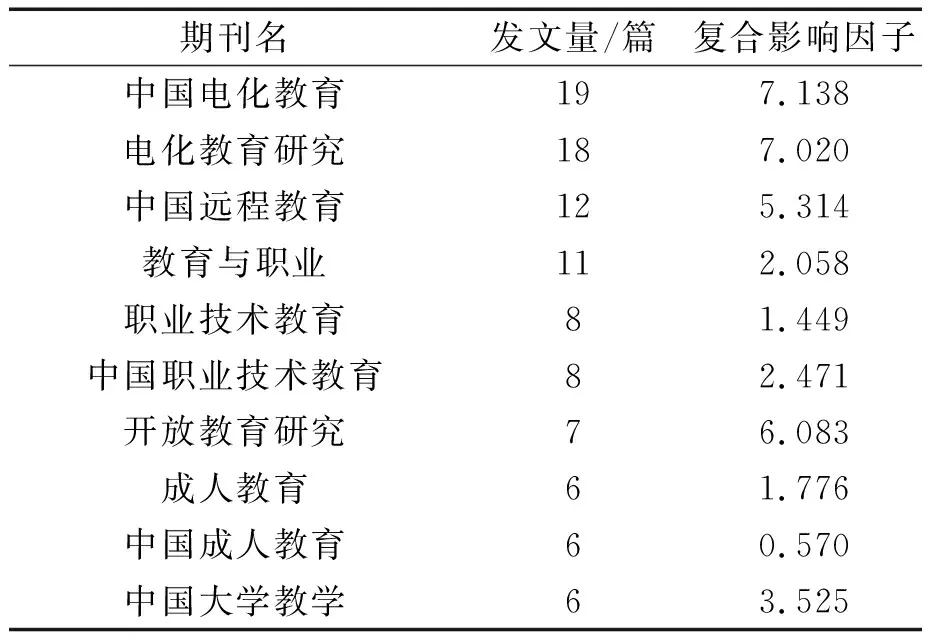

213篇中文文献分别出自75种中文核心期刊,发文量排名前10名的期刊名称见表1。

表1 我国高校线上教学评价研究文献的期刊发文量前10名(2003—2022年)

排名前10的期刊累计发文101篇,占样本文献的47.42%,表现出较强的集中性。其中,《中国电化教育》《电化教育研究》刊文量较多,分别占样本文献的8.92%和8.45%。发文量前10名的期刊的平均复合影响因子为3.740,表明国内关于高校线上教学评价的相关研究具有较强的学术影响力。

(二)研究力量分析

1.核心作者及其合作情况分析

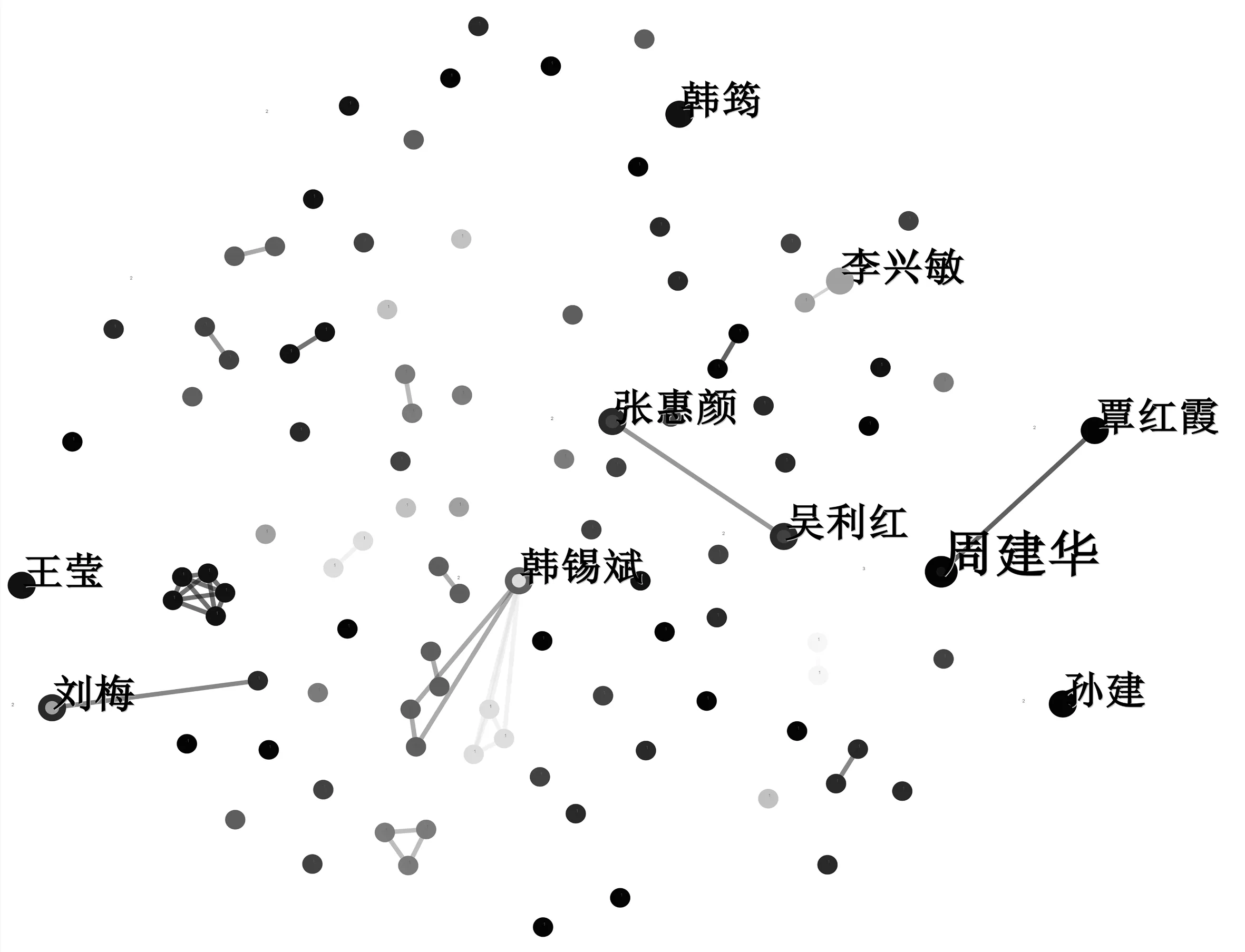

利用CiteSpace对样本文献发文作者进行可视化处理,生成我国高校线上教学评价研究学者的共现知识图谱,如图2所示。图中共有181个节点、106条连线,网络密度为0.006 5,较为稀疏,多数节点为孤立状态,仅有少量影响较高的合作团队。

图2 高校线上教学评价研究作者共现图谱

从发文量来看,周建华(3篇),刘梅、覃红霞、韩锡斌、王莹、韩筠、吴利红、李兴敏、张惠颜、孙建(2篇)等较为突出。其中,学者周建华和覃红霞,张惠颜和吴利红形成了相对稳定的团队合作。此外,以韩锡斌为核心的团队成果较为丰富,具有较高的中心度。不过,各团队之间的合作尚不明显,多为独立研究。

2.核心机构及其合作情况分析

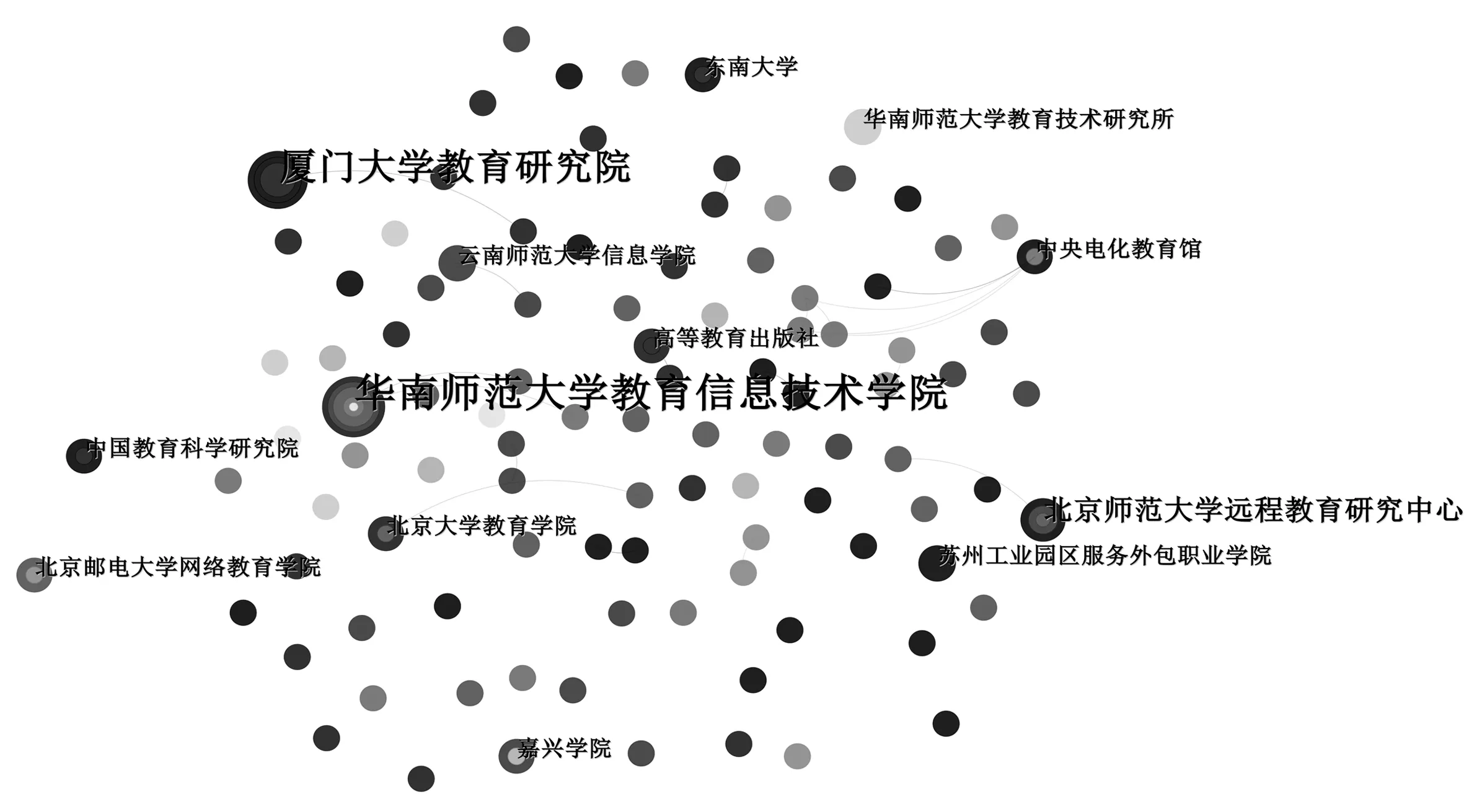

对样本文献的发文机构进行分析,生成发文机构分布知识图谱,如图3所示。图中共有217个节点,71条连线,网络密度为0.003,合作紧密度偏低。

图3 高校线上教学评价研究发文机构共现图谱

影响力较大的有华南师范大学教育信息技术学院(6篇)、厦门大学教育研究院(5篇)以及北京师范大学远程教育研究中心(3篇)等。值得注意的是,以华南师范大学教育信息技术学院、中央电化教育馆为中心初步形成了较为稳定的研究团队。

(三)研究演进脉络梳理

1.时间线分析

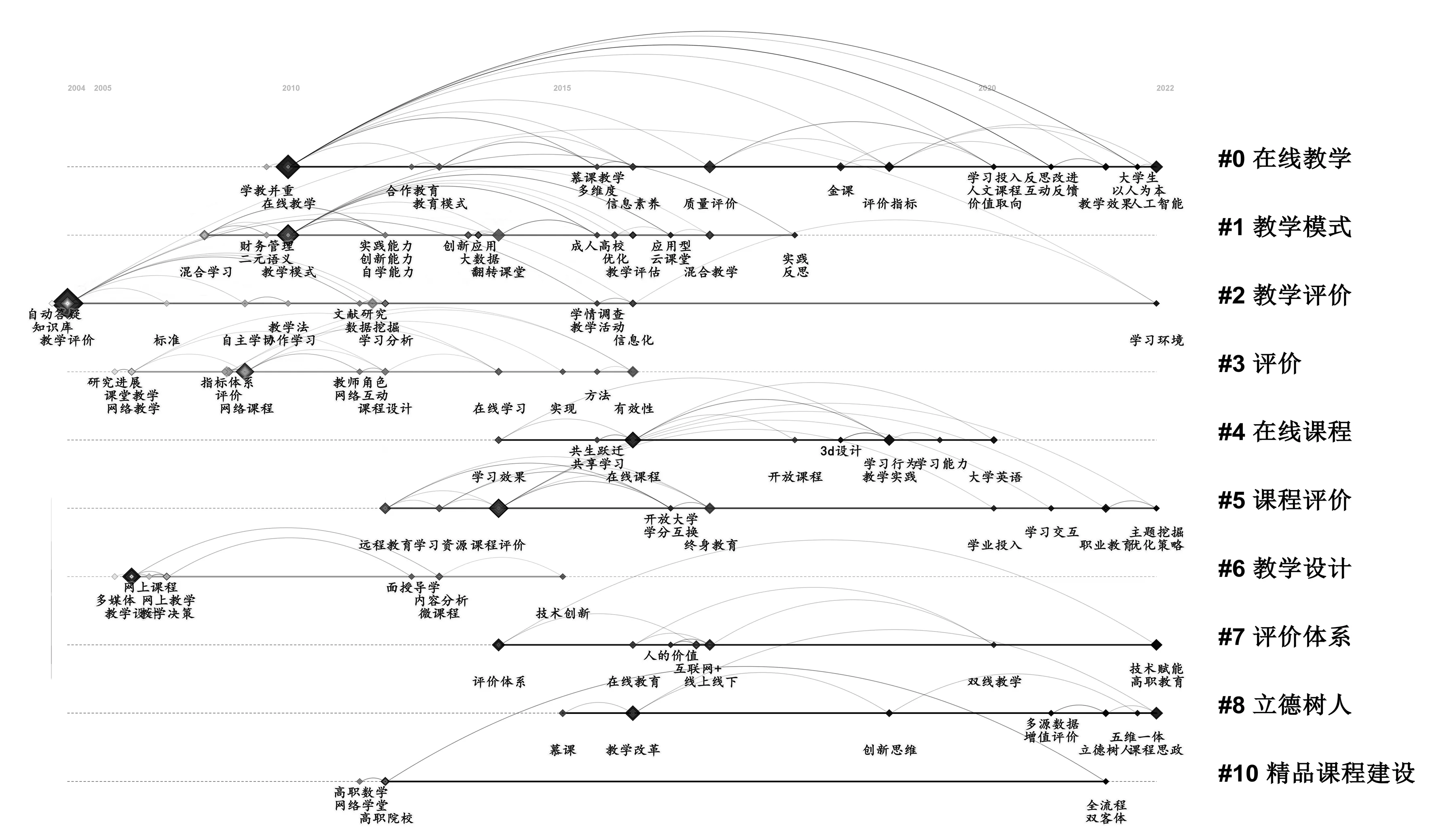

国内关于线上教学评价研究的关键词共现时间线如图4所示。时间线图中的模块度值Q等于0.712 2(大于0.3),表明聚类结构显著;加权平均轮廓系数S等于0.921 6(大于0.7),表明聚类效果明显,分布均匀,可信度较高。对191个关键词按照频次排序,前10个聚类依次为在线教学、教学模式、教学评价、评价、在线课程、课程评价、教学设计、评价体系、立德树人和精品课程建设。时间线上各聚类的起止时间由横线表征,横跨各关键词的连接线表示关键词之间的关联关系,存在共被引记录。每个聚类下被引频次用方块符号表示,符号越大表明该关键词在该聚类下被引频次越高。如在“#0在线教学”聚类下,2022年人工智能这一关键词被引频次较高,成为线上教学的新热点。

图4 我国高校线上教学评价研究关键词时间线

综合图4及前述文献分析,高校线上教学评价的研究热点可以归纳为以下四个方面:

第一,线上教学和在线课程的特征与内涵。热门词主要包括在线教学、教育模式、慕课教学、共享学习、金课、学习投入、学习行为、以人为本、人工智能等。多数研究关注在线教学的行为特征、应用效果、利弊对比等。少数学者对线上教学的概念和特征进行了较为细致的论述,比如:杨家兴认为线上教材和线上教学共同组成了网络教学,狭义的线上教学就是师生同步在网络上进行教学沟通,而广义的则包括异步的情形[7];覃红霞等学者认为在线教学就是以学习为目的的信息技术的应用[8];刘振天等学者表示,现代信息技术和教学过程的深度融合为传统教学注入了新技术、新理念、新活力,但也存在传统的遮蔽、知识碎片化、单向度教育等缺点[9]。

第二,教学模式和教学设计的内容与特色。热门词主要包括混合学习、教学模式、大数据、翻转课堂、混合教学、网上课程、微课程、技术创新等。在教学模式方面,线上教学经历了教学辅助(20世纪80年代)、网络教育(约2000年)、微课(约2006年)、MOOCs/SPOC(约2012年)、MR(约2019年)等发展阶段,衍生出翻转课堂、颠覆课堂、智慧课堂等表现形式[10]。在课程形式方面,经历了精品课程阶段(2003年)、精品开放课程阶段(2011年)、在线开放课程阶段(2012年)和一流本科课程阶段(2019年)。在教学设计方面,教学理念、教学模式、教学工具、教学范式、教师定位、教学评价等均有颠覆性的表现。张蕾蕾发现,混合式教学全方位冲击着大学教育模式,必须尽快完善相应的教学质量评价体系[11]。薛成龙等学者认为,线上教学促进了高等教育的深层次变革,教育技术已经从辅助手段向与教学深度整合转变,与之相匹配的,应当全面更新和完善学业评价体系[12]。

第三,教学评价与课程评价的要素与方法。热门词主要包括知识库、教学评价、标准、数据挖掘、学情调查、信息化、指标体系、网络课程、有效性、课程评价、终身教育、职业教育、主题挖掘、优化策略、评价体系、线上线下、技术赋能等。学者们充分认识到教学评价在高等教育质量控制过程中的重要性,认为评价体系在导向、标准、方式、机制等方面均存有缺陷,亟待改进[13-15]。一方面,线上教学质量评价的核心要素是目标实现、教学过程和教学条件,据此构建的线上教学质量评价体系更具针对性和适用性;另一方面,传统的督导评价、同行评价、学生评教等评价方法适用性较差,指标体系评价、模糊综合评价等方法逐渐增多,但也存在动态性差、持续性弱的缺点。部分新近研究对应用智能化、自动化工具开展了有益的尝试[16]。李逢庆等学者基于差异化、多元化、多样化、全面化、动态化和有益化的原则,构建混合式教学质量评价体系,利用在线数据开展实证分析[17]。李青等学者综合各国权威指标体系,归纳具有代表性的质量因子,构建在线课程质量模型[18]。田园从服务内容、用户体验和交互过程三个维度构建指标体系,运用层次分析法和二分法确定权重,构建以知识服务为导向的评价模型[19]。

第四,立德树人和精品建设的趋势与导向。研究热点主要有教学改革、创新思维、立德树人、课程思政、网络学堂、全流程等。在经典研究的基础上,近年来关于在线教学育人导向的讨论也逐渐增多,特别是在精品课程建设过程中,对课程思政的思考方兴未艾,如何将思政元素合理、有效地融入线上教学,不仅是思政课教师关注的焦点,也是所有线上教学参与者的共同困惑。刘晓靖认为,线上线下融合式教学模式是一种创新,必须开展与之相匹配的课程思政建设,从知识点、课程体系、教学环节、人员配备等方面入手,构建线上线下融合式教学课程思政的良性生态[20]。李军刚梳理了高校思政课混合式教学模式的发展脉络,认为混合式教学模式促进了优质资源共享,应当在思政建设、信息融合、两线衔接、制度建设以及本土化等方面开展工作[21]。吴轲威等学者基于问卷调查,发现学生对线上课程思政的认识及满意度并不理想,需要在内容建设方面下功夫,同时转变教师角色,增强技术保障[22]。

2.趋势与前沿分析

利用突现词(Burst Terms)对趋势和前沿进行分析,按照突现年份排序,获得2003—2022年线上教学评价研究主题前20个突现词图谱,如图5所示。

图5 我国高校线上教学评价研究的前沿突现词Citespace软件导出图(前20名)

按图谱中关键词突现强度排序,在线学习最大,其后依次为网络课程、教学模式、翻转课堂、教学评价、混合学习等,新近研究热点则是在线教学、教学评价、教学实践、学习行为等,其中在线教学、在线课程、学习行为等研究仍保持较高的热度。按照突现持续的时间,网络课程持续时间最长,在2009年至2016年间均为研究热点,混合学习、在线课程、课程评价等也都有5年以上的持续热度。

综合前述阶段划分,发现以下研究趋势。2003—2015年,学者主要关注线上教学模式的设计与应用,探讨如何更有效地利用网络课程,应用翻转课堂等方式引导学生开展自主学习。2016—2019年,线上教学评价的研究进入更深层次,线上线下混合式教学成为在线课程的主流模式,与此同时,对于教学效果的关注突显,观察并测量教学行为,实施教学改革,将教学理论与实践结合起来成为共识。2020—2022年,对在线课程、在线教学、学习行为的研究不断深入,特别是在2019年教育部印发《关于一流本科课程建设的实施意见》后,关于金课建设的讨论明显增加。值得注意的是,随着职业院校线上教学实践渐趋丰富和稳定,职业教育领域线上教学研究有望成为新的研究热点。

三、结论与展望

(一)研究结论

本文应用文献计量法,利用CiteSpace软件对2003—2022年我国高校线上教学评价研究领域中文核心期刊论文开展系统性分析,梳理线上教学评价研究的现状、脉络、热点及前沿。主要研究结论如下:

第一,发文时间方面。20年来,我国高校线上教学评价大致经历了平缓的探索阶段(2003—2015年)、平稳的发展阶段(2016—2019年)、快速的繁荣阶段(2020—2022年)。特别是在特殊情境下,全面推进的线上教学为理论研究提供了丰富的实践素材,研究成果呈迅速增长的态势。

第二,研究力量方面。在学者方面,初步形成了以周建华、覃红霞、吴利红、韩锡斌等学者为代表的研究团队,但团队之间的合作较为稀疏,交流偏少。在机构方面,华南师范大学、厦门大学、北京师范大学相关机构具有较显著的中心性,机构之间关联较弱。

第三,研究热点方面。我国高校线上教学评价研究主要集中在线上教学和在线课程的特征与内涵、教学模式和教学设计的内容与特色、教学评价与课程评价的要素与方法以及立德树人和精品建设的发展与导向四个方面。其中,在线教学既是相关研究的基本背景和框架,也是研究的主要内容。此外,教学模式和教学评价的讨论也都保持着较高的热度,是相关研究的焦点话题。

第四,研究前沿方面。网络课程是研究长期关注的议题,也是线上教学评价的着力对象。翻转课程、混合学习等线上教学模式也都在不同阶段表现出较高的热度,是线上教学评价的应用场景和具体表现。从前沿趋势来看,针对学习行为、金课建设以及职业教育等新特征、新方向、新领域开展的线上教学评价活动可能会成为进一步研究的重点。

(二)研究展望

随着国家教育数字化战略的持续推进,线上教学也必将演化出新的使命和特征,线上教学的可持续性仍是今后一段时间教育界的主要关切。结合这一时期相关领域研究的成就与不足,建议未来研究重点关注以下问题:

第一,拓展研究内容。2020—2022年线上教学评价的相关研究成果激增,这与特殊时期的临时管理有直接关系,相关研究多关注线上教学的“应急”效果,研究内容较为单一,持续性差。后续研究应侧重线上教学方向、模式、策略、行为、内容等要素的转换,探索可持续的线上教学模式,思考以ChatGPT为代表的人工智能带来的机遇与挑战,增强教学效果的可测度性,提升教学评价的智慧水平,构建更为丰富、完整的理论框架和知识体系。

第二,创新研究方法。当前研究仍以定性分析为主,辅以综合评价的量化分析,使得线上教学评价结果侧重静态数据、单向数据、低维数据,智能化水平较低,缺乏相应的辅助工具。今后的研究应当强化师生互动等双向数据的应用,加强音频视频资源的开发和利用,设计能够在一定程度上处理实时数据的辅助工具,达成线上教学的“同质等效”。

第三,强化研究交流。高等教育研究者众多,高校工作者之间的交流活动也颇为丰富,但在高频率的交流之后,却较少形成区域间、机构间、学者间的学术成果,在一定程度上影响了线上教学的质量。这可能与相关交流活动重实操而轻理论有一定的关系,因此,有必要构建由政府、高校、院所共同参与的学术平台,增强对学术交流的支持和鼓励。比如在本科教育教学评估方案中增加相应的指标,推进各方参与者的互动,共同搭建高质量的线上教育教学体系。

第四,融入教学实践。教学评价的理论成果已颇为丰硕,指标体系和评价方法等可供操作的框架相对完备,但囿于课程类型、受众特质、教学环境、硬件支持等限制,线上教学评价活动的满意度仍有待提升。具体来说,一方面要增强理论的落地能力,要接地气,要结合课程、学生、学校等现实特征因地制宜地开展评价工作,保证评价活动能够有效地支撑教学;另一方面要注重提炼线上教学实践过程中形成的经验、做法,将其上升到理论高度,充分做到理论与实践相结合,实现教育的根本目标。