不同饲养模式对肉种鸡下笼后运动变化及生产性能的影响

2023-08-28王钱保赵东伟黄华云李春苗黄正洋黎寿丰赵振华

王钱保 赵东伟 黄华云 李春苗 黄正洋 黎寿丰 赵振华

摘要:为研究淘汰笼养肉种鸡下笼后不同饲养密度和活动空间对运动量及生产性能的影响,本试验选取50周龄产蛋率及体重接近的待淘汰肉种鸡L系母鸡225只,随机分成4组,其中笼养组45只单笼饲养,I、Ⅱ、Ⅲ组(45、45、90只)分别放于不同饲养空间(12、24、24 m2)的平养鸡舍内,饲养周期为10周。结果表明:(1)整个试验周期内,平养组日均运动步数显著高于笼养组;平养模式下,Ⅱ组显著高于I组和Ⅲ组,Ⅲ组显著高于I组。(2)相比于笼养组,平养组的胸肌率和腿肌率显著升高,腹脂率则显著降低。(3)平养组的胸肌系水力显著大于笼养组,L值、剪切力则相反。(4)笼养组葡萄糖浓度显著高于平养组,平养组Ⅱ显著低于I组和Ⅲ组,Ⅲ组显著低于I组;平养组高密度脂蛋白显著高于笼养组,低密度脂蛋白则相反;平养组T-AOC及CSH-Px、CAT、SOD活性显著高于笼养组。综上所述,相比于笼养,平养组随着运动量的增加,胸肌、腿肌及腹脂等屠体指标发生了显著变化,同时饲养空间增大后其分解过氧化氢和清除自由基能力变强,体内脂质过氧化程度降低,提升了淘汰肉种鸡的总抗氧化能力。此外,不同平养条件下,密度更小、活动空间更大时跑动范围扩大,运动量更大,性能更优。

关键词:肉种鸡;饲养密度;饲养空间;屠宰性能;抗氧化能力;肉品质

中图分类号:S831.4 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2023)02-0147-08

近年来,国家大力倡导种业振兴,以实现“十四五”良好开局。肉鸡作为国家农业种质最重要的战略资源之一,事关种业振兴大局。培育优秀的肉鸡良种是打好种业翻身仗的开端,“十四五”时期肉鸡发展的内外部环境更加复杂,依靠国内资源增产扩能的难度日益增加,依靠进口调节国内余缺的不确定性加大,为此,肉鸡育种提前进入了快速规模化制种进程。然而,大规模育种后肉种鸡生产、淘汰及销售等后续一系列配套模式和实施方案尚不健全。目前,肉种鸡一般为笼养模式,临近淘汰时饲养周期已达1年時长,生理机能老化后生产繁殖等性能直线衰退、外部感观评分等性状也大幅降低,其经济价值严重下降后直接被低价粗放处理,行业损失不可估量。因此如何科学合理淘汰肉种鸡,最大限度延缓和改善其总体经济价值值得深入研究。

研究表明,适当程度的运动可调节动物体内酶的活性,加快体内蛋白质等摄取吸收功能以引起一系列生物学效应从而增强机体抵抗力。动物运动后呼吸功能也能得到明显的提升,血液循环得以加强。运动后动物的ⅡX/B纤维数明显减少,肌球蛋白重链显著增加。而减少运动可能会使动物身心感到不适,遗传潜力和功能的发挥受到严重抑制,产品质量直线下降后对实现重要的经济性状产生重大影响。关于淘汰鸡的研究大多集中在屠宰后的加工利用或性能差异比较,而对于密度和活动空间下的协同影响尤其是运动提升淘汰肉种鸡经济性状的具体机制研究相对较少。因此本研究从动物运动角度出发,将笼养肉种鸡临近淘汰时下笼平养,重点研究饲养密度和活动空间协同作用对其经济性状的影响,为笼养肉种鸡的科学合理淘汰提供理论依据,以提升和改善肉种鸡商用和产业综合价值。

1材料与方法

1.1试验材料及分组

试验鸡为江苏省家禽科学研究所提供的50周龄待淘汰的优质肉种鸡L系。该品系群体均匀度高、体型紧凑、饲料报酬优、胴体美观。挑选产蛋及体重接近的L系母鸡225只,随机分成四组。下笼后设计相同饲养密度不同活动空间(I组和Ⅲ组)和不同饲养密度不同活动空间(I组和Ⅱ组)的平养组。每组3个重复,每个重复隔间用铁丝网从四周固定分开。试验组I:12 m2隔间饲养45只,每个重复15只,饲养密度为3.75只/m2:试验组Ⅱ:24 m2隔间饲养45只,每个重复15只,饲养密度为1.875只/m2:试验组Ⅲ:24 m2隔间饲养90只,每个重复30只,饲养密度为3.75只/m2。搭出适合鸡只横向抓握与纵向行走的层叠对称梯型栖杆结构,栖杆使用材质为表面宽且厚的实木。笼养组Ⅳ,舍内笼养45只,单笼饲养,3个重复,每个重复15只鸡。

1.2试验管理及指标的测定

三组平养组鸡饲养在江苏省家禽科学研究所邵伯基地试验禽场内的地面铺有5 cm厚度锯屑的混凝土地板房间,饲养方式按舍内平养方式进行,笼养组按笼养方式进行,各组鸡均在同一饲养条件下统一执行优质肉鸡营养需求和一般免疫程序,全期自由采食和饮水。每只鸡佩戴有计步系统的脚环(爱农云联牌AIOT智能鸡脚环计步器,货号:A-C301),准确记录每只鸡每天在试验周期内的移动步数。60周龄时全群称重,各处理组随机选择30只(每个重复10只)进行翅下静脉采血5 mL,置于凝血管中,3 000 r/min、4℃离心10min,分离血清。测定血清生化指标:葡萄糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白;血清抗氧化指标:超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶活性、总抗氧化能力及脂质过氧化产物丙二醛含量。然后进行屠宰测定,选取各组鸡左侧胸肌样进行pH值、肉色、剪切力及系水力等肉质指标的测定。各指标测定方法参见《畜禽遗传资源调查技术手册》和《家禽生产性能名词术语和度量统计方法》( NY/T 823-2004)进行。

1.3数据统计与分析

试验数据使用Microsoft Excel 2010进行整理,采用SAS 9.4中的MIXED模型进行方差分析。该模型将饲养密度、饲养空间和下笼饲养作为固定效应,试验鸡作为随机效应,所测性状指标作为重复测量的协变量,最小二乘均数法做平均值比较,数据用平均值士标准差(Mean±SD)表示,P<0.05表示差异显著。鸡只运动步数可视化图利用后台计步管理系统结合R语言的ggplot2数据包进行统计分析。

2结果与分析

2.1不同饲养模式对淘汰肉种鸡运动量的影响

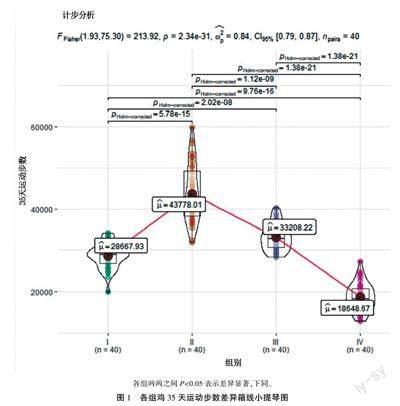

由图1和图2可知,平养组全期运动步数显著高于笼养组。平养模式下,Ⅱ组显著高于I和Ⅲ组,Ⅲ组显著高于I组,表明Ⅲ组较I组鸡只虽增多1倍,但总体饲养密度不变的情况下活动空间明显增大,运动步数也会随之显著增加。

由图3可看出平养组前17天日均运动步数较高,而笼养鸡无明显变化,表明鸡群此段时间运动较为活跃。相比于前35天,Ⅱ组36~ 70天运动步数差异有所减缓,其它几组减缓趋势稍弱,表明Ⅱ组淘汰肉种鸡试验后期宽松的饲养空间对于总体运动作用开始显著降低,运动量对其后期性能的影响逐渐减弱。

2.2不同饲养模式对淘汰肉种鸡屠宰性能的影响

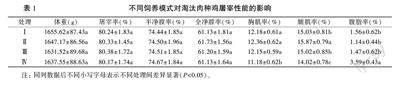

由表1可知,不同饲养方式下屠宰率、半净膛率、全净膛率均差异不显著,这与体重指标相一致。相比笼养组,平养组的胸肌率和腿肌率显著升高,腹脂率则显著降低。这表明相比笼养,平养条件下,淘汰种鸡随着运动量的增加胸肌和腿肌的肌肉得到一定程度的提升,腹脂则得到一定程度的消耗而相对减少,试验组Ⅱ效果最好。

2.3不同饲养模式对淘汰肉种鸡肉品质的影响

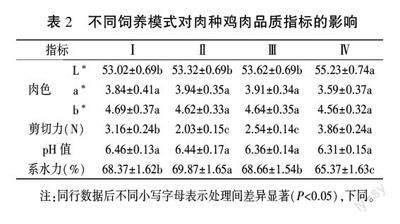

由表2可知,平养组的胸肌系水力显著大于笼养组,L值和剪切力则相反,其中,试验组Ⅱ的系水力显著高于试验组I和试验组Ⅲ:a值和b值均不同程度的提升,但差异不显著。该结果表明,相比于笼养,平养淘汰种鸡由于跑动距离增加、范围扩大,刺激肌肉进一步发育,从而肉质变得更加紧实而有弹性,表现在肉质指标上的剪切力变小,系水性增强。

2.4不同饲养模式对淘汰肉种鸡血液生化及抗氧化指标的影响

由表3可知,笼养组葡萄糖浓度显著高于平养组,平养Ⅱ组显著低于I组和Ⅲ组。平养组高密度脂蛋白显著高于笼养组,低密度脂蛋白则相反,总胆固醇和甘油三酯含量笼养组均高于平养组,但无显著差异。

I、Ⅱ、Ⅲ组血清总抗氧化力(T-AOC)和超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性显著高于笼养组,说明平养方式提高了种鸡的总抗氧化能力。Ⅱ组T-AOC显著高于I组和Ⅲ组,Ⅲ组显著高于I组,说明饲养密度和活动空间的提高提升了种鸡的总抗氧化能力,致使平养组分解过氧化氢和清除自由基能力变强,体内脂质过氧化程度降低。各处理丙二醛(MDA)含量无显著差异,说明本试验笼养环境拥挤程度不足以造成血清中氧化损伤反应发生从而积累更多MDA。

3讨论

3.1不同饲养模式对淘汰肉种鸡屠宰性能的影响

肖小珺等发现,放养鸡的活重、半净膛率、全净膛率和腿肌率与笼养、平养均差异显著。由于笼养空间较小,导致其运动较少,故其能量损失小,饲料报酬高。Jin等通过对皖南三黄鸡进行自由放养和笼养,发现自由放养条件下由于运动量增加,导致能量消耗增加,为了补偿消耗的能量需要增加日采食量,进而影响体重和平均日增重,最终提升胸肌率而改善屠体性能。Li等研究同样发现,鸡在自由放养下的生长性能总体低于环境统一控制模式,室外温度波动不一,自由放养的鸡群需要通过增加运动量来适应外界环境体温需求,因此增加了能量消耗,消耗大于采食,饲料转换后体重也随之降低。本试验屠体性能结果表明,笼养和平养方式上体重与净膛率无明显差异,而胸肌率升高,腹脂率显著降低,结合采食量和运动量的结果分析,鸡群在整个试验周期内,运动量增加,能耗相应增多,对应的采食量也逐渐加大,饲料转化弥补了能量的部分消耗:其次,由于淘汰种鸡后期其性能逐步固定老化,生长潜力相对于青年鸡已慢慢停滞,所以总体上由于运动导致采食量加大,进而提升总体生长性能的趋势不明显。

3.2不同饲养模式对淘汰肉种鸡肉品质的影响

目前优质肉鸡pH值的参考范围是6.0-6.5,肌肉pH值在一定范围内偏高时肉质相对更好;在一定范围内,a值越大,L值和b值越小,肉质更为理想。系水力反映了肌肉在屠宰、儲存、加工和运输过程中保持水分的能力,pH值与系水力呈线性正相关。Guo等通过对淮南麻黄鸡佩戴脚环计步器,精确统计出淮南麻黄鸡平均每天的行走步数,并得出一定量的运动有助于提高鸡肉的多汁性和嫩度。蔡洁琼指出运动训练可以促进鸡肌肉纤维的发育并且对肌肉中呈风味物质的合成具有促进作用。本试验中,笼养组与试验组的L、系水力等之间有显著差异,pH值无显著差异,说明相比于笼养,在平养条件下,淘汰种鸡由于跑动距离增加、范围扩大,刺激肌肉进一步发育的同时肌肉中的风味物质也能进一步整合变化,最终使肉质变得更加紧实而有弹性,表现在肉质指标上的剪切力变小,系水性增强。总体来看平养组有提升肉质的效果和趋势。

3.3不同饲养模式对淘汰肉种鸡血液生化及抗氧化指标的影响

机体防御体系的抗氧化能力的强弱与健康程度存在着密切联系,总抗氧化能力(T-AOC)可以反映鸡群机体抗氧化酶系统和非酶系统对外来刺激的代偿能力以及机体自由基代谢的强弱。抗氧化酶系统中过氧化氢酶(CAT)是一种广泛存在于生物体内的氧化还原酶,能够将过氧化氢分解:GSH-Px能够利用GSH作为底物与SOD和CAT共同发挥作用清除体内的活性氧自由基,降低其对机体的氧化损伤:MDA是脂质过氧化的主要产物,用于测定氧化损伤。防御体系各成分之间具有协同作用、代偿作用与依赖作用。鸡群饲养密度过高或者活动空间过小引起的应激反应严重影响其抗氧化能力。过度拥挤可能会导致血液抗氧化指标和一些血液生化指标、营养状况和脂质代谢等水平呈现一定的变化。王志成研究得出高步行数的鸡血清中葡萄糖(GLU)和总蛋白(TP)含量显著减少,增加运动可增加蛋白质合成,诱导激素的分泌,导致血液中总蛋白质减少并可以加速血液中葡萄糖的代谢。

本试验中,笼养鸡生活空间狭小,活动受到限制,进而使抗氧化能力受到影响,容易使机体发生氧化应激。通过降低饲养密度或增大活动空间使鸡群在摄取营养上得到一定的提升;同时鸡群运动量的增加促进了机体内糖类物质转化为脂肪,进一步增强其抗氧化能力。血糖是反应鸡群体内营养水平以及代谢活力的重要指标,需要保持在一定水平以供应体内组织细胞活动所需能量。杨芷等研究发现,由于散养鸡运动量的加大,血清中葡萄糖的含量极显著低于舍内平养和笼养。本试验结果显示笼养组血糖含量最高,平养组Ⅱ最低。这反映了平养组能量供应以及采食日粮能量水平低于笼养组,其次也反映了鸡群运动空间增大,运动量变大,体内消耗增大,代谢较为旺盛,降低了能量物质的积累。胆固醇在体内发挥重要的生理功能,血液中含量过高时,容易沉积在血管壁使其逐渐变窄闭塞,引起血管类疾病如血栓的发生。在脂质代谢过程中,甘油三酯水平升高影响血液凝固性,促进了血栓的形成。研究表明高密度脂蛋白能够在机体内将胆固醇运回肝脏进行代谢转化,从而降低胆固醇含量,而低密度脂蛋白能够携带胆固醇积存在动脉壁上容易使其动脉硬化。本试验结果中,平养组营养状况综合指标优于笼养组,可能是由于平养组运动量增大,使得日粮营养能量摄入较低,但是增加了鸡群的多项氧化酶活性,加快了体内脂质代谢和一系列血液循环过程,这也从侧面印证了平养组腹脂率低于笼养组这一结论。

4结论

淘汰肉种鸡下笼后平养,其运动量显著加大,胸肌和腿肌的肌肉量得到一定程度的提升,腹脂相对减少:由于饲养空间增大其分解过氧化氢和清除自由基能力变强,体内脂质过氧化程度降低,提升了淘汰肉种鸡的总抗氧化能力。不同平养条件下,密度更小空间更大的Ⅱ组整体性能明显优于I组和Ⅲ组,而密度相同但活动空间更大的Ⅲ组相对于I组的跑动范围扩大,能够刺激肌肉进一步发育,从而使肉质变得更加紧实而有弹性,起到了改善肉质的功效。