基于数据挖掘探析《景岳全书·杂症谟》治疗吞酸类病的用药规律*

2023-08-25王思宇

王思宇 喻 斌

《景岳全书》是由明代医家张景岳所著的一部集临床各科疾病的病因、诊治、方药为一体的医学巨著。书中《景岳全书·杂证谟》中记载的吞酸、反胃和嘈杂篇与西医中的胃食管反流病相似。胃食管反流病(Gastroesophageal Reflux Disease,GERD)是指胃、十二指肠内容物反流入食管、口腔引起反酸、烧心及一系列食管外表现的疾病,甚至可导致食道癌,严重威胁人类健康。此病的发病率无明显年龄差异,随着社会经济的发展、生活水平的提高,近年来全球的发病率都有上升趋势。一项流行病学调查显示中国北京、上海两地GERD的发病率为5.77%,反流性食管炎为1.92%[1]。肥胖、吸烟、饮酒及精神压力大是GERD的高危因素[2]。在临床治疗过程中,质子泵抑制剂(Proton Pump Inhibitor,PPI)得到了广泛应用,并取得了良好疗效。但随着PPI治疗的普及,其不良反应、停药后复发现象及PPI抵抗也越来越常见[3-5]。面对西药治疗出现的相关问题,中医药在治疗过程中体现出其独特的优越性[6]。现代医家针对此类病多从“湿、热、痰、食”论治[7]。张景岳在《景岳全书·杂证谟》中对河间学说提出的吞酸病“不宜温之,当以寒药下之,后以凉药调之,结散热去则气和”不同的看法;对反胃之“胃虚无火”理论进一步提出当分“上中下三焦之辨”;对“嘈杂”提出“不可不先顾脾气”“不可悉以痰火论治”,并详细阐述。本文运用TCMISS 2.5软件对《景岳全书·杂证谟》中方剂进行数据挖掘,旨在探讨张景岳治疗“吞酸、反胃、嘈杂”等病的用药、组方规律及学术思想,为临床治疗胃食管反流病提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 数据收集与处理收集《景岳全书·杂证谟》[8]中“吞酸、反胃、嘈杂”三篇中记载的方剂,具体药物组成载于《新方八阵》与《古方八阵》中。方剂中药物统一参照《中华人民共和国药典·一部》[9]进行规范化命名,如“浓朴”命名为“厚朴”,“官桂”命名为“肉桂”,“归身”命名为“当归”,“酒苁蓉”命名为“肉苁蓉”等。

1.2 数据采集与校对确立录入标准,2人同时独立将方剂数据录入Excel 2016,然后进行核对,保证录入数据准确性,有疑问者由第三方裁定。按照软件要求进行数据标准化和建立数据库。

1.3 统计学方法登录“TCMISS 2.5”软件,点击“临床采集”,手动输入方剂名称及药物组成。运用数据分析功能,将录入中药的四气、五味、归经、功效及使用频次按照频次大小降序排列并将结果导出。对录入方剂进行药物核心组合和关联规则分析,“支持度个数”设为 6,“置信度”设为 0.8,将所得核心药物组合按照频次大小降序排列,并绘制网络展示图,所得关联规则按置信度高低排序。运用聚类分析,将相关度设置为9、惩罚度设置为2,得到6首新方。

2 结果

2.1 使用频次统计通过检索分析共得到73首方剂、60味中药,用药频次≥4的药物有23味,其中排名前10味分别是甘草、陈皮、人参、茯苓、干姜、生半夏、白术、生姜、丁香和苍术。

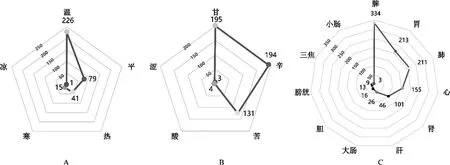

2.2 四气 五味及归经统计参考中国中医药出版社新世纪第4版的《中药学》[10]对统计的73首方剂中的药物进行性味、归经统计,将结果导出到Excel,并绘制雷达图。结果显示:四气以温性药物为最多(226次);五味中甘味药物运用最多(195次),其次为辛味(194次)和苦味(131次);归经中排名前3依次为脾经 (334次)、胃经(213次)和肺经(211次)。见图1。

图1 用药四气(A) 五味(B) 归经(C)频次雷达图

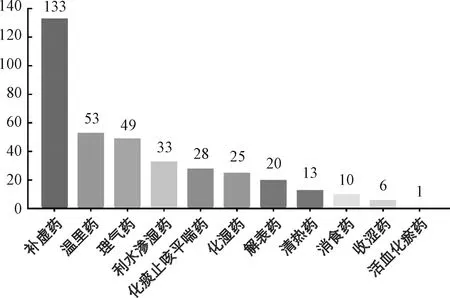

2.3 功效频次统计在Excel中将统计所得的60味中药按其功效进行分类汇总,同一功效类型者频次相加,将结果导出到Adobe Illustration中,应用Adobe Illustration绘图软件绘制簇状柱形图。图中横坐标表示中药所属的功效分类,纵坐标表示各类功效药物出现的频次,图中数据的单位是(频次/次)。分析结果显示:补虚药使用频次最高(133次),其次为温里药(53次)、理气药(49次)、利水渗湿药(33次)、化痰止咳平喘药(28次)、化湿药(25次)、解表药(20次)、消食药(10次)、收涩药(6次)和活血化瘀药(1次)。见图2。

图2 用药功效频次统计簇状柱形图

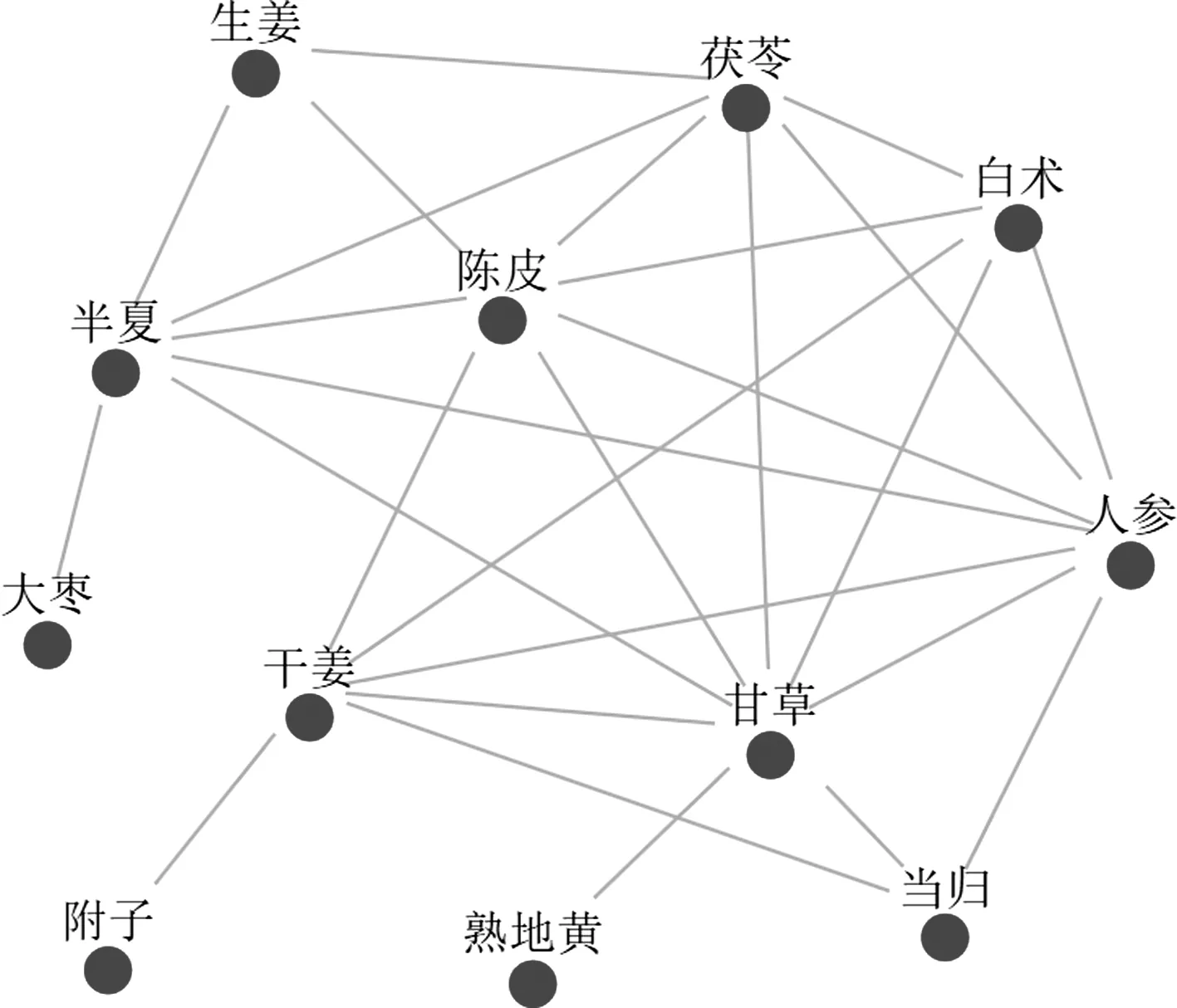

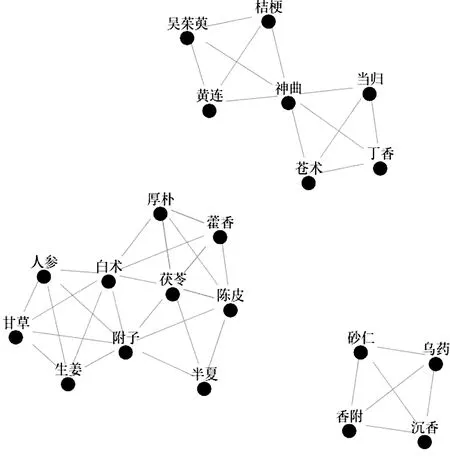

2.4 用药核心组合及关联规则将“支持度个数”设置为6,置信度设置为0.8,选择“用药模式”,得到出现频次≥10的核心组合31组,排序前3为:人参-甘草(23次);陈皮-甘草(21次);甘草-干姜(19次)及陈皮-茯苓(19次)。将所得核心药物进行网络化展示,结果见图3。选择“规则分析”,得到置信度≥80%的关联规则26条。

图3 用药核心组合关联性网络图

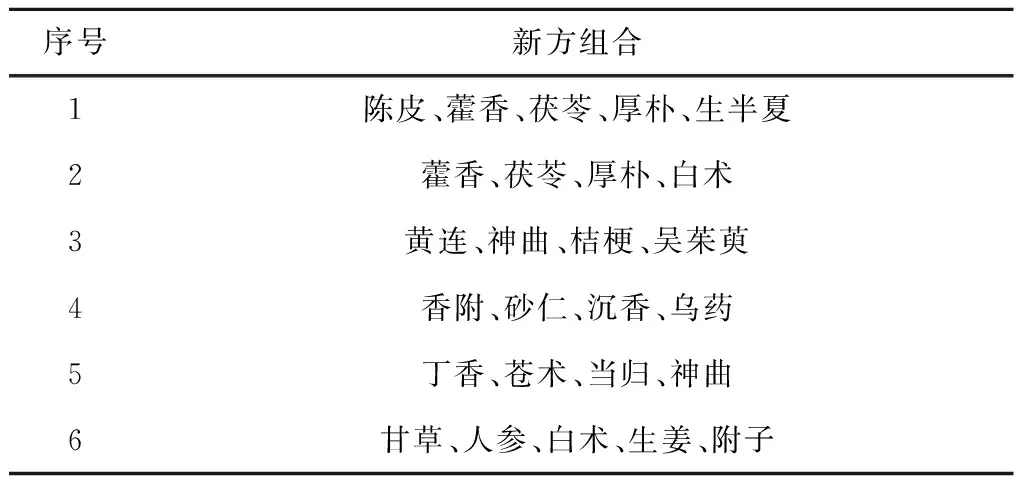

2.5 用药的聚类分析与新方组合运用TCMISS 2.5对上述方剂中的中药进行聚类分析,选择相关度为9,惩罚度为2,点击“提取组合”组成6首新方。结果见表1,聚类分析图见图4。

表1 用药聚类及新方分析

图4 新方聚类分析图

3 讨论

通过本次对《景岳全书·杂证谟》的数据挖掘,总结出张景岳在治疗吞酸、反胃和嘈杂中的用药规律主要有:总以扶阳抑阴,主以温补脾胃、行气导滞,辅以扶正益气、健脾养血、祛湿化痰等法。人以水谷为本,《黄帝内经》提出脾胃为后天之本、气血生化之源,可见脾胃在人体中占有极为重要的地位。李东垣在其著作《脾胃论》中提出“内伤脾胃,百病由生”的论点。张景岳继承东垣之说,立足脾胃论治“吞酸”。从药物归经分布结果看,归脾经(334次)者最高、归胃经(213次)者次之,高频药物中陈皮、人参、茯苓、白术、干姜等皆有健运脾胃之效,从药物核心组合、关联规则来看,所用方剂即香砂六君子汤、藿朴夏苓汤、附子理中汤、平胃散、温胃饮之组合,可见张景岳治疗吞酸类病首重温补脾胃,也符合其所论“可见胃气本宜暖,稍凉不可也”“人之饮食在胃,惟速化为贵,若胃中阳气不衰而健运如常,何酸之有?”高频用药中,甘草“味甘气平,生凉炙温”,炙后能顾护脾胃,故在治疗吞酸、反胃、嘈杂等疾病时景岳广泛运用甘草,通过配伍达到辛甘化阳以充脾胃阳气、甘温化湿以去脾胃寒湿、甘温助阳以振脾胃运化、辛甘降气以防吞酸吐苦之效。用药核心组合中,甘草多搭配人参、陈皮、干姜、白术、附子。干姜能温中散寒、回阳通脉、温肺化饮,现代药理学研究表明,干姜醇提取物对胃排空有明显的促进作用,且呈现量效递进关系,其机制可能与兴奋胆碱能神经有关[11]。药物关联规则中,干姜与附子的置信度为0.88,张景岳论附子可“暖五脏,回阳气,除呕哕霍乱,反胃噎膈”,其性虽烈,而可扶阳。景岳赞同东垣之论,认为“酸味者,收气,西方肺金旺。寒水乃金之子,子能令母实,故用大热之剂泻其子,以辛热为之佐而泻肺之实”。附子大辛大热,能通过泻寒水而达泻水平金之效,此之金气,实为秋气,《黄帝内经》曰:“秋气始于上。盖阴盛之渐,必始于秋,以阳气之将退也”。此处金气旺盛并非指肺气的充盛,而是指寒气的有余。故附子能壮肾阳而散上焦之寒气,寒气散则无杂病醋心之患,此扶阳抑阴之道,乃景岳思想的核心。景岳善用丁香,因其味大辛,气温,为纯阳要药,入肾、胃、肺脏,不仅具有温中快气之功效,且能入肾经壮阳道,张景岳重视肾阴肾阳,认为肾阴、肾阳是人体的根本,其可纳水火、镇阴阳、藏精气、决生死。脾胃作为后天之本,其各项生理功能的正常运转也离不开肾阳的温煦,若肾阳不足,不能蒸蕴脾土,则可导致脾失健运,出现饮食不化、吞酸、呕哕等饮食物消化、吸收、转输障碍的病证。若命门火衰,则“寒在下焦”,可见朝食暮吐或暮食朝吐,乃幽门丙火不能传化,故久而复出,许叔微曾形象地将此病机比喻为以鼎釜蒸煮米谷,若火源微弱,则虽终日而米不熟。

在温补脾胃的同时,景岳重视行气导滞。陈皮能理气健脾,燥湿化痰,《本草纲目》论陈皮能“疗呕哕反胃嘈杂,时吐清水”,在李伟等[12]所做的实验中也发现,陈皮的水提取物有促进胃排空和肠推进作用。可见陈皮在健脾的同时能通导胃内积滞,既可使已沉积之邪排空,又可预防饮食化腐成酸。陈皮用辛而性速,辛可发散、行气,气行则酸得以化,性温可暖中焦,中焦阳气旺盛则运化之功更甚。生半夏味大辛微苦,气温质滑,故其既能走气,又可化液;同时,生半夏入脾胃胆经,功可燥湿化痰、降逆止呕,可升可降,为阳中之阴,《巢氏病源》曰:“停水积饮在胃脘则脏冷,脏冷则脾不磨,脾不磨则宿食不化,其气逆而反胃也”,可见生半夏能使胃中酸水、痰饮下行,以防胃酸积聚,旋而复出,而成吞酸、吐酸之证。

辅以扶正益气、健脾养血、祛湿化痰等法。高频药物中人参、白术、大枣、当归、苍术、茯苓、木香、槟榔等皆是此意。张景岳认为“阳为生之本,阴实死之基”,于脾胃而言,尤当重视温养。同时,脾主运化的功能又有赖于气的充盛,脾气虚则可见食少、神疲、脘腹痞满。从用药频次分析,人参用药次数高达32次,可见补气药在治疗吞酸、反胃、嘈杂中也起着十分重要的作用。人参为大补元气之品,用人参意在补脾胃之气,景岳认为“食若起置器中,必久而后酸,此停积而酸,非因热而酸也。尝见水浆冷积既久,未有不酸者,此岂热耶,因不行也”,可见脾胃气虚、运化无力,是吞酸反胃的一大重要原因,现代药理研究表明人参皂苷能增强消化、吸收功能,同时还具有保护胃黏膜,抑制胃酸分泌,促进胃肠蠕动等作用[13]。同时景岳认为“多血之脏最为重要”,故在健脾益气的同时又需搭配补血之品。景岳善用熟地黄,其阴中有阳,味厚气薄,能大补血衰,熟则性平,气味纯净,故能补五脏真阴而不伤脾阳,乃太阴、阳明之要药。当归作为血中气药,既能补血又可行血,故补而不滞,行血而不耗血,诚血中之圣药也。张景岳在《类经》中提到“血之与气……皆喜温而恶寒,寒则凝泣而留滞,温则消散而运行”。若中虚则烦杂不饥,脾弱则食谷不化,旋则作酸嘈杂。高频药物中白术、苍术、生半夏、陈皮、厚朴等可燥湿健脾、祛湿化痰。太阴湿土得阳始运,若湿邪困脾,脾失健运,则表现为脘腹胀闷、纳呆口黏、头重如裹、便溏泄泻等病证。白术味甘微苦,入足阳明、足太阴经,具有补中燥湿、止渴生津之效,《长沙药解》称其“最益脾精,大养胃气”,脾宜升则健,清阳升则水谷消,胃宜降则和,浊阴降则呕吐止。脾得健运,则津液可运输到全身,以达濡养脏腑的功能,否则湿聚成水,水积成饮,饮凝成痰,现代医学则表现为反酸、烧心、呕吐酸水痰涎、癔球症等胃食管反流病的症状[14];苍术苦温燥湿功效更强,有研究表明,苍术正丁醇提取液、水煎剂及乙醇提取物有广谱的抗溃疡作用,能抑制蛋白酶活性和胃酸排除量,对组织胺引起的胃酸分泌过多有疗效,且能促进胃肠运动及胃排空[15-18]。总结药物核心组合,前3依次为:甘草-人参;甘草-陈皮;甘草-干姜。甘草配人参,大补元气。甘草配陈皮,为二陈汤、平胃散的主要成分,方中陈皮辛行温通,可理气和胃、燥湿醒脾,即所谓“治痰先治气,气顺痰自消”之意,配伍甘草则可益气补中而实脾,脾强则有制湿之能。甘草配干姜为甘草干姜汤,条文中提到其可治“上虚不能制下”,此上非指上焦,而指中焦胃虚不能制下,此为太阴病病机的体现[19]。在太阴病的内涵中,中阳亏虚一方面可致水谷不化,水饮内生,另一方面不能制摄下焦浊水浊气,导致吞酸吐苦,酸水醋心向上冲逆及向外妄泄引起烧心、反酸。甘草、人参、陈皮、干姜四者为温胃饮的主要组成成分,《景岳全书·热阵》中记载温胃饮可温中散寒,主治因脾胃虚寒所引起的呕吐吞酸。

基于聚类分析得到 6个新方:①陈皮-藿香-茯苓-厚朴-生半夏;②藿香-茯苓-厚朴-白术;③黄连-神曲-桔梗-吴茱萸;④香附-砂仁-沉香-乌药;⑤丁香-苍术-当归-神曲;⑥甘草-人参-白术-生姜-附子,对应吞酸、反胃、嘈杂的4个不同证型。新方①和②为祛湿组合,是藿朴夏苓汤的主要组成,方中藿香芳香化湿、生半夏、厚朴燥湿运脾,茯苓淡渗利湿,全方上、中、下三焦兼顾,外宣内化,湿去则气通,气通则运化如常;新方③为左金丸加减,方中吴茱萸味辛、苦,性热,张景岳谓之“盖其性热,最能暖中下二焦,其味辛苦,最能胜酸涩之味”,谓黄连“味苦沉降,故酸得苦而即下,然终为权宜之计,若气体虚弱而吐酸者用之,则伤胃阳,致病久而无可为矣”,可见景岳将吐酸、反胃之病因仍归结于中阳虚衰、火不暖土而作酸烧心;新方④为沉香降气散的主要组成,在《景岳全书·和阵》中记载其可“治阴阳壅滞、气不升降、胸膈痞塞,或留饮吞酸、胁下妨闷”,全方行气与降气并用,四药相伍,相辅相成,共奏行气温中之功效,可用于中焦气滞寒湿所致的吐酸、反胃、嘈杂证;新方⑤和⑥为丁附散合温胃饮的主要组成,全方补三焦阳气、主治因中焦虚寒所致呕吐吞酸、不思饮食者。4个新方组合体现了张景岳对吐酸、反胃、嘈杂的治法,即总以扶阳抑阴,主以温补脾胃、行气导滞,辅以扶正益气、健脾养血、祛湿化痰。

本文通过TCMISS 2.5软件对《景岳全书·杂证谟》方剂进行数据挖掘,结合统计学方法,总结出张景岳治疗吞酸、反胃、嘈杂“重视补阳,亦不忽视行气导滞,擅补脾胃阳气,滋养命门真元”,结果与张景岳所提病机为“阳虚、气虚、痰饮”相符。运用其学术思想,对于GERD患者的治疗,反酸症状可健脾益气、行气导滞,以使饮食物下行,烧心症状辨证后可治以温运中焦、壮命门之火以补土;对于癔球症患者,当行气散结、降逆化痰。本次数据挖掘的结果为临床医师提供了治疗的新思路,具有一定的参考价值和指导意义。