鹰嘴豆全粉的乳化特性

2023-08-08李可贾尚羲田金凤吴丽丽

李可,贾尚羲,田金凤,吴丽丽

(1.郑州轻工业大学食品与生物工程学院,河南 郑州 450001;2.河南省冷链食品质量安全控制重点实验室,河南 郑州 450001)

乳液是由至少两种互不相溶的液体组成的分散体,主要有水包油(O/W)乳液和油包水(W/O)乳液两种类型[1-2]。除了两种常规乳液,还有多种复杂结构的乳液,如Pickering 乳液、多层乳液、乳液凝胶、纳米乳液等。乳液通常受到奥氏熟化、分层、絮凝、聚结、氧化等物理化学作用的影响,是热力学不稳定体系[3-4]。因此,需要加入乳化剂来形成稳定体系,蛋白质作为两亲性的多聚物,易于吸附在油水界面提高乳液的稳定性,因此常作为乳化剂应用在乳液中。

近年来,与动物蛋白相比,植物蛋白具有更好的持续性及发展前景,目前大豆、花生、鹰嘴豆和豌豆等植物蛋白已被认为是动物蛋白的良好替代品[5-6]。但在蛋白质的提取过程中通常伴随着有机溶剂的参与,而且体系中的非蛋白成分也可能与蛋白质相互作用影响蛋白质的特性,此外,蛋白质纯化过程中会消耗能量,导致质量损失,降低营养物质的利用率[7]。因此,为减少营养及能量损失的有效方法是尽可能减少纯化步骤。Sridharan 等[8]通过对未纯化豌豆粉体系的界面和乳化性能,并与豌豆浓缩蛋白的性能进行比较发现,豌豆全粉和豌豆蛋白所制成的乳液显示出相似的液滴大小、聚集大小和流变行为,表明豌豆蛋白是主要的界面活性成分,非蛋白质物质如淀粉等对乳液的界面行为几乎没有影响,豌豆全粉可作为乳化剂,从而简化食品生产的工艺步骤。

鹰嘴豆是世界上第三大消费豆类,含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维等,集食用及药用价值为一体,营养丰富,极具发展潜力[9]。目前,对于鹰嘴豆的研究主要集中于鹰嘴豆分离蛋白及不同改性方法对其功能性质的影响。对于未纯化的鹰嘴豆蛋白体系的乳化特性研究鲜见。因此,本文以鹰嘴豆作为研究对象,研究不同全粉溶液浓度、油相体积分数及过筛目数对鹰嘴豆全粉乳液乳化特性的影响,利用粒径、电位、乳化特性、乳液总体稳定指数(turbiscan stability index,TSI)对全粉乳液进行表征,以判断鹰嘴豆全粉是否可以用于乳液的制备,以期为简化乳液的生产工序提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

鹰嘴豆(蛋白质14.1%,脂肪2.7%,淀粉48.1%,膳食纤维17.6%):市售;金龙鱼大豆油:益海嘉里金龙鱼粮油食品有限公司;十二烷基硫酸钠(sodium dodecyl sulfate,SDS,分析纯):上海源叶生物有限公司。

1.2 主要仪器与设备

转子研磨机:浙江屹立工贸有限公司;TU-1810 紫外可见光分光光度计:北京普析通用仪器设备有限责任公司;Turbiscan 稳定分析仪:法国Formulaction 仪器公司;Zetasizer Nano-ZS 90 纳米激光粒度仪:英国马尔文仪器公司;T25 高速匀浆机:德国IKA 公司。

1.3 试验方法

1.3.1 鹰嘴豆全粉的制备

将鹰嘴豆在50 ℃下烘干至质量恒定,含水量为3.91%,使用转子研磨机磨碎,每次研磨30 s,间隔1min,研磨后将鹰嘴豆全粉置于4 ℃保存。

1.3.2 鹰嘴豆全粉乳液的制备

1.3.2.1 不同目数下全粉乳液的制备

将研磨后的鹰嘴豆全粉分别过40、80、120、160 目筛,利用去离子水配制全粉溶液浓度为40 mg/mL 的溶液,磁力搅拌3 h 后放置在4 ℃下储存过夜(保证充分水合),后加入油相体积分数为10%的大豆油,在高速分散器下以10 000 r/min 的转速分散2 min(每次间隔30 s),分别制得目数为40、80、120、160 目,全粉溶液浓度为40 mg/mL,油相体积分数为10%的全粉乳液。

1.3.2.2 不同全粉溶液浓度下全粉乳液的制备

将鹰嘴豆全粉过120 目筛,利用去离子水分别配制全粉溶液浓度为10、20、30、40 mg/mL 的溶液,磁力搅拌3 h 后放置在4 ℃下储存过夜,后加入油相体积分数为10%的大豆油,在高速分散器下以10 000 r/min的转速分散2 min(每次间隔30 s),分别制得4 种不同全粉溶液浓度、油相体积分数为10%的全粉乳液。

1.3.2.3 不同油相下全粉乳液的制备

将鹰嘴豆全粉过120 目筛,利用去离子水配制全粉溶液浓度为40 mg/mL 的溶液,搅拌后置于4 ℃下储存过夜,分别加入油相体积分数为10%、20%、30%、40%的大豆油,以10 000 r/min 的转速分散2 min(每次间隔30 s),最终制成全粉溶液浓度为40 mg/mL、4 种不同油相体积分数的全粉乳液。所有制成的乳液均在4 ℃下储存。

1.3.3 平均粒径、电位的测定

乳液的液滴粒径使用纳米激光粒度仪进行测定,将不同条件下制备的乳液滴入样品池中测定乳液的平均粒径,每个样品做3 次平行。利用Zetasizer Nano-ZS 90 纳米激光粒度仪对乳液的电位进行测定,吸取不同条件下所制备的乳液于电位皿中,每个样品测定3 次。

1.3.4 乳化特性的测定

参考吴周山等[10]的方法,稍加修改。按照1.3.2 制备乳液,通过高速分散器将全粉溶液与大豆油均质后立即从底部取50 μL 乳液加入5 mL、1 mg/mL 的SDS溶液中,涡旋均匀后,用分光光度计在500 nm 处测定吸光度A0。乳液静置10 min 后,再次从底部吸取50 μL 的乳液加入5 mL、1 mg/mL 的SDS 溶液中,涡旋均匀后,以同样的条件测定乳液的吸光度,记为A10。根据下述公式计算乳液的乳化活性指数(emulsifying properties,EAI)和乳化稳定性指数(emulsifying stability,ESI)。

式中:A 为乳化活性指数,m2/g;B 为乳化稳定性指数,min;N 为稀释倍数;c 为鹰嘴豆全粉溶液浓度,g/mL;ω 为油相体积分数,%。

1.3.5 Turbiscan 稳定性指数的测定

参照Wang 等[11]的方法,使用稳定分析仪分析新鲜乳液的稳定性。取20 mL 的乳液于仪器分析专用玻璃瓶中并分析其乳液稳定性。参数为扫描时间30 min、温度25 ℃,每隔30 s 扫描1 次。

1.3.6 储藏稳定性

参照刘竞男等[12]的方法并加以修改。取1.3.2 得到的新鲜乳液10 mL 分别装入玻璃试管中,用相机记录乳液在0、6、12、24 h 的变化。

1.4 数据处理

所有试验重复3 次,结果用平均值±标准差表示。利用SPSS Statistics 25 软件对数据进行ANOVA 和Duncan's 检验(P<0.05)统计分析,字母不同表示差异显著(P<0.05),利用Origin 2019 软件对数据进行作图。

2 结果与分析

2.1 乳液粒径

粒径是评价乳液稳定性的重要因素,乳液对重力分离的稳定性可以通过减小液滴尺寸来提高,粒径越小,乳液越稳定[13]。

2.1.1 不同目数对乳液粒径的影响

图1 为鹰嘴豆全粉乳液在不同过筛目数下的液滴粒径图。

图1 不同过筛目数对乳液的粒径的影响Fig.1 Effect of mesh number on the particle size of emulsion

经40、80、120、160 目过筛的鹰嘴豆全粉,其乳液的平均粒径分别为16.73、20.11、16.74、19.16 μm。从图1 中可以看出,随着过筛目数的逐渐增加,液滴粒径呈现出先增加后减小再增加的趋势,与80 目、160 目筛相比,经40、120 目筛的鹰嘴豆全粉所制得的乳液具有较小的粒径(P<0.05),但两者之间无显著性差异(P>0.05),表明鹰嘴豆全粉过筛目数对乳液粒径无明显影响。

2.1.2 不同浓度对乳液粒径的影响

图2、图3 分别为不同全粉溶液浓度对乳液粒径及粒径分布情况的影响。

图2 不同全粉溶液浓度对乳液粒径的影响Fig.2 Effect of concentration of whole powder solution on the particle size of emulsion

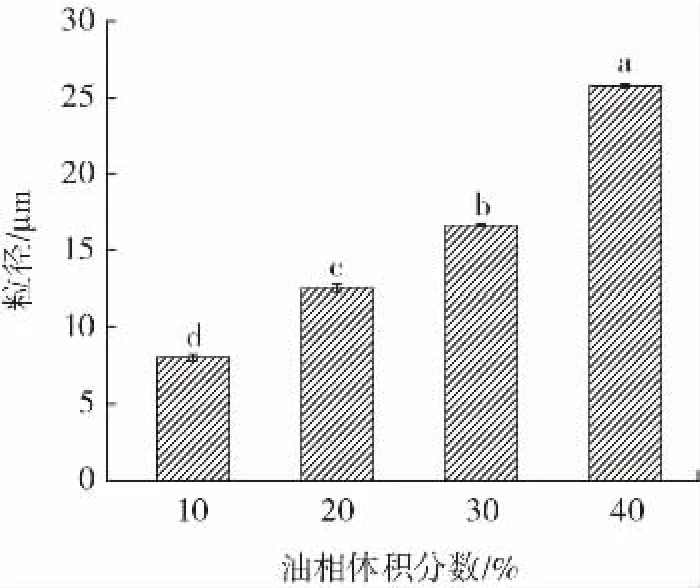

图3 不同油相体积分数对乳液粒径的影响Fig.3 Effect of volume fraction of oil phase on the particle size of emulsion

当鹰嘴豆全粉溶液浓度从10 mg/mL 增加至40 mg/mL 时,乳液的粒径从17.46 μm 显著降低至12.02 μm(P<0.05),随着鹰嘴豆全粉溶液浓度的增加,平均液滴尺寸减小的主要原因是液滴界面蛋白浓度增加。在低蛋白质浓度时,鹰嘴豆蛋白的含量不足以覆盖液滴表面而导致液滴的聚结,形成的乳液液滴较大。增加鹰嘴豆全粉溶液浓度能够增强蛋白质的界面吸附和液滴界面的蛋白质覆盖率,从而提高防止液滴聚集的能力,形成的乳液液滴较小,同时,高界面蛋白浓度有助于液滴破碎,防止均质器内液滴聚结,导致液滴尺寸变小[14]。在Wang 等[15]研究亚麻籽蛋白稳定的乳液中也出现类似的结果。

2.1.3 不同油相体积分数对乳液粒径的影响

图3 表示鹰嘴豆全粉乳液在不同油相体积分数下的乳液的平均粒径图。

从图3 中可以看出乳液的粒径随着油相体积分数的增加而显著增加(P<0.05),其中油相体积分数为10%时,乳液的粒径最小为8.05 μm。可能的原因是较低的油相体积分数增加了蛋白质的覆盖,从而抑制了液滴的聚集和聚结。随着油相体积分数逐渐增加,水相中所溶解的蛋白质等物质不足以形成致密的吸附界面,使得油滴在乳化过程中聚结并形成较大的油滴[16]。当全粉溶液浓度增加时,蛋白质等物质可与油相之间相互结合,减少油滴间的聚集及絮凝,导致乳液粒径减小[15]。这与上述全粉溶液浓度增加,乳液粒径减小的结果一致。

2.2 不同变量条件对乳液电位的影响

电位可以表征分散体系的稳定性,电位在一定程度上可以反映乳液液滴之间相互作用的强度。电位绝对值越低的乳液粒子之间倾向于聚集或絮凝,而电位的绝对值越大,说明液滴间斥力越大,液滴之间越不易聚结,体系越稳定[17]。表1 表示不同目数、不同浓度及不同油相体积分数对鹰嘴豆全粉稳乳液电位的影响。

表1 不同变量条件对乳液电位的影响Table 1 Effect of different variables on the potential of emulsion

由表1 可知,鹰嘴豆全粉溶液浓度为10 mg/mL,过筛目数为120 目制成的乳液的电位绝对值最大,且与其它3 种不同浓度及目数下的乳液的电位之间存在显著性差异(P<0.05)。这可能因为随着鹰嘴豆全粉溶液浓度的增加,使得更多的鹰嘴豆蛋白吸附在油滴表面,进而降低乳液液滴的Zeta 电位绝对值。在Wang等[15]研究的浓缩亚麻籽蛋白水包油乳液稳定性和流变性能的影响研究中也得到相似的结果。

2.3 乳化特性

2.3.1 不同过筛目数下乳液的乳化特性

图4 表示不同过筛目数的鹰嘴豆全粉,其乳液的乳化活性指数与乳化稳定性指数。

图4 不同过筛目数对乳液乳化特性的影响Fig.4 Effect of mesh number on the emulsifying characteristics of emulsion

从图4 中可以看出,随着鹰嘴豆全粉过筛目数的增加,乳液的乳化活性指数值呈现先增加后降低的趋势,在120 目达到最大值,为(8.82±0.09)m2/g,但与过80 目的全粉所制备的乳液的乳化活性指数(8.61 m2/g)相比无显著性差异,说明过筛目数对鹰嘴豆全粉乳液乳化活性指数影响较小。但当鹰嘴豆全粉分别通过40、80、120、160 目时,所制备的乳液的乳化稳定性指数显著降低,在40 目达到最大值,为(139.97±0.15)min,即乳液在40 目下表现出较好的乳化稳定性。

2.3.2 不同全粉溶液浓度乳液的乳化特性

图5 表示不同全粉溶液浓度下的鹰嘴豆全粉乳液的乳化活性指数与乳化稳定性指数。

图5 不同全粉溶液浓度对乳液乳化特性的影响Fig.5 Effect of concentration of whole powder solution on the emulsifying characteristics of emulsion

由图5 可知,随着鹰嘴豆全粉溶液浓度在10~40 mg/mL 时,浓度增加,乳液的EAI 显著降低(P<0.05)。当全粉溶液浓度为40 mg/mL 时,其EAI 最低为9.87 m2/g。这可能是因为在较低的全粉溶液浓度下,全粉中的有效物质吸附到油水界面的过程主要是由扩散控制,浓度较低时有效物质如蛋白质等扩散较快,易与油相相互结合形成乳液液滴,从而导致EAI 数值较高,但当全粉溶液浓度进一步增加可能会降低蛋白质吸附的有效性,从而导致乳化活性指数的降低。在全粉溶液浓度为10、20、30、40 mg/mL 时,鹰嘴豆全粉乳液的ESI分别为18.60、19.64、64.97、57.93 min。乳液稳定的主要机理是乳液粒径尺寸的减小以及界面蛋白浓度的增加。乳液粒径较小可以降低乳析速率,从而提高乳液的稳定性。在低全粉溶液浓度下,全粉中的蛋白等物质不能完全覆盖油滴,因此油滴之间相互碰撞,导致大絮凝物的形成和聚结,使得乳化稳定性指数较小[17]。当全粉溶液浓度大于30 mg/mL 时,ESI 降低的原因可能是乳液液滴之间相互作用出现絮凝、脂肪上浮等现象[14]。

2.3.3 不同油相体积分数对乳化特性的影响

图6 表示不同油相体积分数的鹰嘴豆全粉乳液的乳化活性指数与乳化稳定性指数。

图6 油相体积分数对乳液乳化特性的影响Fig.6 Effect of volume fraction of oil phase on the emulsifying characteristics of emulsion

由图6 可知,在油相体积分数为10%、20%、30%、40%时,鹰嘴豆全粉乳液的EAI 和ESI 值分别为23.63、11.29、8.18、6.49 m2/g 和 63.26、38.40、36.25、21.66 min,EAI 和ESI 值随着油相体积分数的增加而明显降低。可能的原因是随着油相体积分数的增加,使得均质后最终液滴表面积增大,从而降低了液滴表面蛋白质的吸附量,另一方面,较大的油相体积分数提高了油滴之间互相碰撞的频率,易导致油滴液滴聚集、乳液粒径增大,从而降低了乳液的乳化稳定性[18-19]。

2.4 Turbiscan 稳定性指数

Turbiscan 稳定性指数(TSI)反映的是乳液的动态不稳定性,包括乳化、絮凝和聚结。TSI 值越大,表明乳液体系越不稳定[11]。

2.4.1 不同过筛目数乳液的Turbiscan 稳定性指数

图7 表示不同过筛数目鹰嘴豆全粉,其乳液的Turbiscan 稳定性指数。

图7 不同过筛目数对乳液TSI 值的影响Fig.7 Effect of mesh number on the Turbiscan stability index of emulsion

如图7 所示,4 种过筛目数下乳液的Turbiscan 稳定性指数都随着时间的增加而增加,且不同目数制备的乳液在30 min 后的TSI 值相差不明显,说明目数对乳液的稳定性影响较小。

2.4.2 不同溶液浓度的鹰嘴豆全粉乳液Turbiscan 稳定性指数

图8 表示不同溶液浓度的鹰嘴豆全粉乳液Turbiscan 稳定性指数。

由图8 可知,乳液的Turbiscan 稳定性指数随着鹰嘴豆全粉溶液浓度的增加,乳液的TSI 值明显降低,表明乳液的稳定性越好。这与本研究全粉溶液浓度为40 mg/mL 的乳液具有更小的粒径尺寸等结果保持一致。

2.4.3 不同油相体积分数乳液的Turbiscan 稳定性指数

图9 为不同油相体积分数对乳液的Turbiscan 稳定性指数的影响。

图9 不同油相体积分数对乳液TSI 值的影响Fig.9 Effect of volume fraction of oil phase on the Turbiscan stability index of emulsion

由图9 可知,4 种乳液的TSI 随着油相体积分数的增加,TSI 值逐渐增加,但油相体积分数10%稳定的乳液TSI 值在1 200 s 后逐渐趋于平缓,说明油相体积分数10%时制备的乳液具有较好的稳定性[20],与上述10%油相体积分数为稳定的乳液产生最小的液滴粒径及最高的乳化稳定性指数结果一致。

2.5 表观稳定性

对不同全粉溶液浓度和不同油相体积分数的鹰嘴豆全粉乳液进行表观分析,观察鹰嘴豆全粉溶液浓度和油相体积分数对乳液宏观表象的影响。图10 是不同全粉溶液浓度的鹰嘴豆全粉乳液在储藏期间的直观图。

图10 不同全粉溶液浓度对乳液储藏稳定性的影响Fig.10 Effect of concentration of whole powder solution on the storage stability of emulsion

由图10 可观察到随着储藏时间段延长,不同处理组的乳液皆出现分层现象。具体表现为不同处理组的乳液在0~6 h 内未观察到明显的分层现象,12 h 后,10、20、30 mg/mL 等全粉溶液浓度稳定的乳液出现了不同程度的分层现象,储藏24 h 后,乳液的分层界线更加分明。这是因为当全粉溶液浓度较低时,全粉中与油相相互作用的有效物质较少,乳液中具有较大的液滴和聚集体,减少了蛋白与脂肪之间的交联能力,使得乳液的分层速度加快[21-22]。全粉溶液浓度为40 mg/mL 的乳液在24 h 后也逐渐出现分层情况。当浓度为40 mg/mL时,乳液的粒径低于其他处理组,且电位的绝对值最大,液滴间排斥力最强,不易聚集,因此与其他处理组相比,其乳液体系更加稳定。

图11 是不同油相体积分数的鹰嘴豆乳液在储藏期间的直观图。

图11 不同油相体积分数对乳液储藏稳定性的影响Fig.11 Effect of volume fraction of oil phase on the storage stability of emulsion

从图11 可以看出,油相体积分数为30%、40%的乳液在储藏时间段内出现明显分层,这可能是因为在全粉溶液浓度一定时,油相体积分数较低,全粉中的蛋白及膳食纤维等物质足以覆盖剪切过程中所产生的油水界面,液滴之间不会发生聚集等现象,与上述粒径的相关结果一致,但当油相体积分数增加时,全粉中的有效吸附成分不足以覆盖所有液滴表面,因此,未吸附颗粒或油滴之间会发生聚结,导致乳液液滴变大,发生聚结、分层情况。这与刘洋等[23]的研究结果相一致。

3 结论

研究过筛目数、全粉溶液浓度及油相体积分数对鹰嘴豆全粉乳液乳化特性的影响。结果表明,不同过筛目数条件下,乳液的粒径与电位等值之间无显著性差异,相较于溶液浓度及油相体积分数等变量条件,过筛目数对于全粉乳液的乳化特性影响不大。另外随着全粉溶液浓度从10 mg/mL 至40 mg/mL 的逐渐增加,乳液的粒径显著降低(P<0.05),TSI 值越小,乳液的稳定性增强。油相体积分数为10%时,乳液的粒径最小,为(8.05±0.22)μm,乳化活性指数及乳化稳定性指数最高,分别为(23.63±0.32)m2/g、(63.26±0.26)min;相较于以上两种变量条件,目数对于乳液的乳化特性影响较小。综上所述,鹰嘴豆全粉过120 目筛、全粉溶液浓度40 mg/mL、油相体积分数10%时,乳液具有较好的乳化特性,本研究为全粉乳化剂的开发与应用提供理论支撑,有望在未来的食品工业中得到应用。