股权激励是否提升了国企绩效?

——基于企业异质性和契约异质性的经验证据

2023-08-03曹艳蓉齐红玉李冰慧

曹艳蓉 齐红玉 李冰慧

一、引言

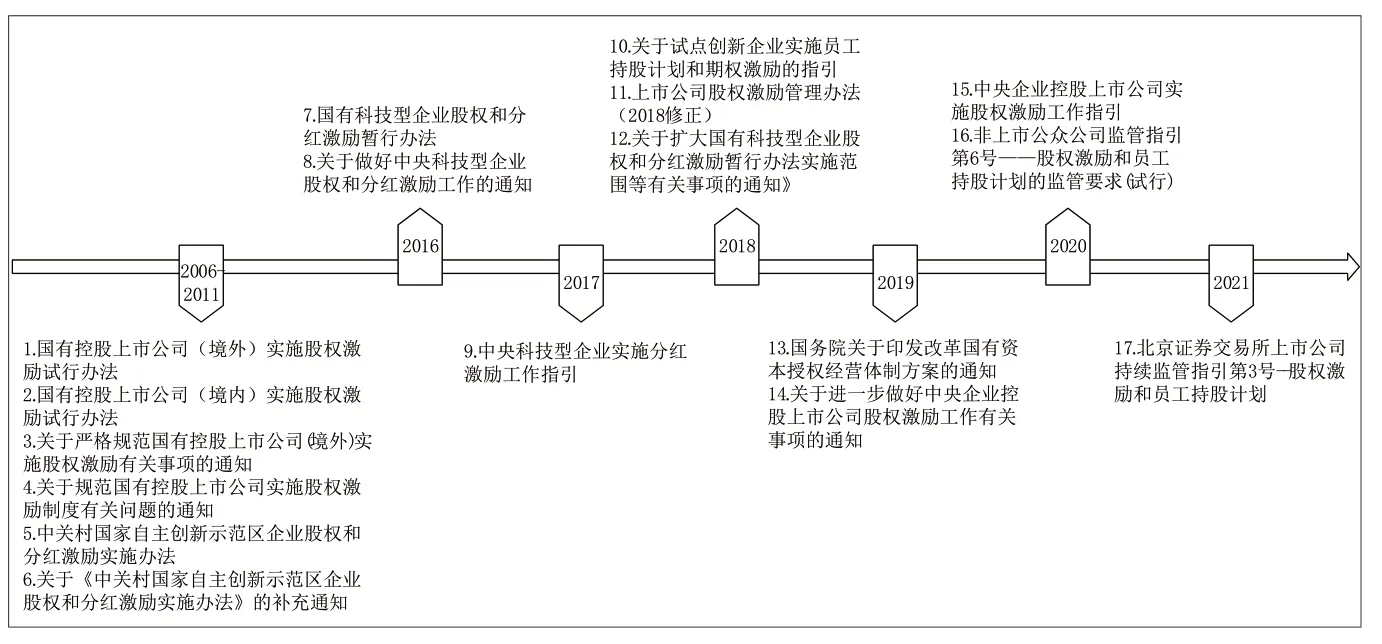

2006年以来,围绕《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》,国务院及有关部委陆续出台了一系列国有企业股权激励方面的政策文件(见图1),不断激发国有企业特别是科技型企业的内生动力,持续推动国有企业建立健全中长期激励机制。党的二十大报告指出“我国推进高质量发展还有许多卡点瓶颈,科技创新能力还有待提高,而关键人员是科技创新最大的驱动力”,股权激励作为健全市场经营机制的重要举措,被置于更加突出的位置。2022年5月,国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》,进一步提出建立健全覆盖经营管理骨干和核心科研技术人员的激励机制,加大对科研人员的激励力度。在高质量发展背景下,优化完善激励体系并对人才进行精准激励,是中央企业高质量发展的一个重要着力点。

图1 我国国有企业股权激励制度沿革

梳理发现,截至2021年,A股共有364家国有控股上市公司发布481个股权激励计划(见图2)。尽管2005-2021年间每年都有停止实施的国有企业,但有效实施的事件仍然占大多数,占比79.63%。特别是2016年以后,实施股权激励的国企呈快速增长趋势。进一步统计发现,不同产权性质和行业特征的国企股权激励节奏并不同步,地方国企是主力军,而计算机类制造业、软件信息技术服务业以及化学制品制造业等成长性较高、对高端人才依赖性较强的行业也走在前列(见图3)。另外,从股权激励契约特征来看,在激励频率方面,截至目前大部分国企只进行过1次激励,多次激励时间间隔大多集中于2-3年;在激励强度方面,国企整体股权激励强度不高,普遍集中在3%以下,远未达到《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的10%限额;在激励标的物及其来源方面, 66%的国企选择限制性股票进行股权激励,来源主要为定向发行,回购方式主要集中在计算机等电子设备制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、土木工程建筑业和医药制造业等现金流较为充足的行业;在激励有效期方面,国企股权激励有效期大都集中在5-6年,最长均未超过10年。综合来看,当前国有企业的治理和监管机制尚不完善,股权激励实施效果参差不齐,从企业异质性差异和激励契约要素特征维度,探究国企实施股权激励是否达到预期效果,具有重要的理论意义和实践价值。

图2 国企实施股权激励现状

图3 股权激励标的物来源的行业分布

基于以上思考,本文以2006-2021年A股国有控股上市公司为样本,探讨实施股权激励对国企绩效的影响。相较已有研究,本文可能的贡献在于:(1)以往考察股权激励对企业绩效影响的研究主要关注企业整体,少有研究特别关注国有企业的股权激励效应。本文以国有企业为研究主体,进一步探讨中央国企和地方国企发挥股权激励效应的差异,从产权异质性的角度拓展了股权激励效应方面的研究。(2)已有研究着重于从产业异质性的角度考察高新技术企业的股权激励效应,尚未有研究涉及具体的行业分析。本文考察了股权激励对国企绩效的影响在不同行业之间的差异,既从行业异质性的角度丰富了股权激励效应方面的研究,又为各行业国企开展股权激励提供了启示。(3)对于股权激励契约特征对企业绩效的影响,已有文献主要从激励强度(Dittmann和Maug, 2007;王浩等2022)、激励标的物(Carter等,2014;陈文强,2018)、激励对象(王婧和毛蕴诗,2020;郑贵华和陈蕾莉,2021)和有效期(吕长江等,2009;王浩,2022)等方面展开,尚未有研究考虑激励频率和激励标的物来源这两个特征,且其他特征对企业绩效影响的研究存在争议。本文在激励强度、激励标的物和有效期等特征的基础上,补充研究了股权激励频率和激励标的物来源对国企绩效的影响,既为股权激励契约特征对企业绩效影响的研究提供了新的经验证据,又为上市公司合理设计股权激励契约要素提供了借鉴。

二、文献综述

(一)股权激励与企业绩效

理论研究方面,王斌等(2022)从激励强度、激励对象、激励模式、时间间隔、有效期、行权条件等多个激励契约要素角度揭示了股权激励全貌。张正堂和曹伟航(2022)运用文献分析法概括了国企管理层激励效应研究的整体状况。实证研究方面,股权激励是否提升企业绩效并没有形成一致结论。绝大多数研究认为股权激励能够促进公司业绩增长(Kato等,2005;Fang等,2015;胡景涛等,2020;万里霜,2021),也有研究发现股权激励加剧了大股东的掏空行为,降低业绩表现(陈文强2017),同时,管理层为满足股权激励的业绩条件,利用盈余管理等手段操纵业绩,不利于业绩增长(Fama和Jensen,1983;Benmelech等,2010;谢德仁等,2018和2019)。此外,早期的部分研究也指出二者之间并不存在相关关系(魏刚,2000;Bebchuk等,2003;Brown和Lee, 2010)。

(二)股权激励、企业异质性与企业绩效

企业异质性的研究主要集中于产权性质和产业性质。产权性质方面,部分研究发现非国有企业激励效果更好(周仁俊等,2010;林大庞和苏冬蔚,2011;盛明泉等,2016),有些学者认为国企表现更好(倪艳和胡燕,2021;王浩,2022)。产业性质方面,学者们大都证实高新技术企业发挥了更强的激励效应(赵素君和李妍,2019;邵剑兵和吴珊,2020)。

(三)股权激励、契约异质性与

企业绩效

契约异质性主要从激励强度、激励标的物、激励对象、有效期等方面展开。激励强度方面,多数研究发现激励强度与企业绩效之间存在正相关关系(李秉祥和惠祥,2018;倪艳和胡燕,2021;王浩等2022),部分则认为股权激励强度与绩效之间呈倒U型关系(Dittmann和Maug, 2007;曹小武和熊甜,2021)。激励标的物方面,股票期权比限制性股票更能提升企业业绩(Carter等,2014;倪艳和胡燕,2021;王浩,2022),但也有个别研究发现限制性股票的短期效果更好,股票期权的长期效应更佳(陈文强,2018)。此外,从激励对象和有效期来看,已有研究发现高管和核心员工能显著改善企业绩效(童长凤和杨宝琦,2019;王婧和毛蕴诗,2020;郑贵华和陈蕾莉,2021),激励有效期与绩效正相关(吕长江等,2009;王浩,2022)。

综上所述,目前国内外学者有关股权激励对企业绩效的影响已展开了丰富的研究和讨论,少数学者关注到股权激励效应在企业异质性和契约异质性方面的差异。不难发现,现有研究鲜少特别关注国有企业的股权激励效应。我国上市公司具有鲜明的产权性质特征,大多数上市公司为各级政府所控制,承担着经济发展战略、解决就业和税收等多重任务,上市公司的各项制度建设不可避免地受到政府各类动机和行为的影响(刘启亮等,2012)。因此,从产权异质性的角度探讨国有企业股权激励实施效果,有助于挖掘影响股权激励效应的深层次原因。此外,企业异质性方面,已有研究着重于从产业异质性的角度考察高新技术企业的股权激励效应,尚未有研究关注具体的行业差异;契约异质性方面,忽视了对激励频率和激励标的物来源这两个特征的考察。本文在以往研究的基础上,考察了股权激励对国企绩效的影响在不同行业之间的差异,补充研究了股权激励频率和激励标的物来源对国企绩效的影响,以期为各行业国企开展股权激励,以及合理设计股权激励契约要素提供启示。

三、理论分析和研究假设

(一)股权激励与国企绩效

一方面,根据委托代理理论,股东和经营者之间存在信息不对称及契约不完全性,经营者目标与公司(或股东)目标往往不一致(Jensen和Meckling, 1976)。为了降低代理成本,减少经营者的道德风险和逆向选择,股东需要不断建立健全更多的契约来激励和约束经营者的行为。张维迎(1997)认为,最优的激励机制是能使“剩余所有权”和“控制权”最大对应的机制,最优安排一定是经营者和股东之间的剩余分享制。而股权激励安排正为所有者和经营者的利益融合提供了特殊途径(魏刚,2000),使得经营者能够与股东共享利益,共担风险,增强了其提升公司绩效的积极性。

另一方面,从人力资本理论和赫兹伯格双因素理论来看,人力资本具有能动性,其使用价值主要依赖于所有者的努力程度,而激发人们工作动机的主要因素是保健因素和激励因素,但保健因素只能消除人们的不满,起到维持工作现状的作用,只有激励因素才能给员工带来满意感和成就感(舒尔茨,1990),特别是工作能力较为突出的高管和核心技术人员,在满足基本物质需求的同时更期待获得额外收益和实现自我价值。因此,人力资本应当并且可以参与分配(张建琦,2001)。

综上,股权激励不仅能够有效缓解委托代理问题,实现股东和激励对象的利益协同,促使其更为专注公司长远利益进行决策,有效抑制经营者的短视行为,还可以增强核心员工的归属感和认同感,充分调动其工作积极性和创造性,实现员工自我价值与公司价值的共赢。从我国企业股权激励的特征来看,股权激励计划有效期大多集中在4-6年,偏重中长期激励,较长的有效期对经营者的短视行为更能形成良好的制约,加上我国股权激励计划多有分期解锁要求,使得经营者和核心员工分批获益,相当于预期收益在一定期间“抵押”给企业,同时多数采用业绩指标作为行权条件,业绩考核通常涵盖未来多期财务数据,更关注公司未来的业绩和价值创造能力,一定程度上也降低了道德风险和逆向选择。此外,随着国企混合所有制改革的深入推进,国有企业委托代理关系由行政型向经济型转变,管理层激励机制的市场化趋势明显(黄速建,2014;Jiang和Kim,2015),国企股权激励的业绩提升效果将会更有效地发挥作用。据此,本文提出如下研究假设:

H1:实施股权激励可以有效提升我国国有企业绩效。

(二)企业异质性的调节作用

1.产权性质。基于隶属关系,本文将国有企业进一步细分为央企和地方国企。不同层级政府控制的国有企业,在推进国企股权激励实施的进程中存在差异。已有研究表明,央企的委托代理关系比地方国企更加模糊,所有者缺位现象更加突出,委托代理问题更加严重(李汉军和刘小元,2015)。从直接的管理层级看,央企直接隶属国务院国资委或中央部委,直接由中央政府出资。国资委作为央企国有资产的直接委托人,不直接参与企业经营,而且同时监管多家央企,这种情况制约了监督的深度和广度,无法对央企代理人的投机行为形成约束,导致代理成本增加。而地方国企由地方政府直接管控,监督范围仅限于特定地方。且地方国企的业绩表现直接影响地方政府官员的政绩,地方政府有动力加强对地方国企的监管,约束管理层的私利行为。同时,基于我国国情,央企在选择代理人和约束经理行为时,难以借助市场化自由契约形式,统一由国资委进行人事任命及管理,而地方国企除一把手、党委书记等高管职位需要国资委或者上级主管机关任命外,其他管理层可以由地方国企利用市场选择机制自行聘用。与地方国企相比,行政任命的制度安排更容易引发央企管理层重视政绩,追求短期利润最大化,损害企业绩效。此外,沈红波等(2012)认为,股权激励的有效性与产品市场的竞争环境紧密相关。垄断企业管理层能够利用管理层权力制定出利己的薪酬契约,而竞争度较高的企业能抑制管理层权力对薪酬的直接影响(陈震和丁忠明,2011)。相较而言,央企关注的是某个行业的发展以及国家的宏观调控,基本上是垄断经营,自利行为更严重。因此,相比地方国企,委托代理问题更加严重的央企更能通过实施股权激励提升企业绩效。据此,本文提出如下研究假设:

H2a:中央企业比地方国企的股权激励效果更好。

2.行业特征。当核心人力资本成为决定一个企业生存和发展的决定性因素之一时,核心人力资本分享企业剩余索取权的意愿也更强(张建琦,2001)。如图3所示,我国国企电子、计算机、机械设备、医药生物和化学原料等行业实施股权激励意愿更高,这些行业多属于知识和技术密集型行业。而传统周期性、劳动密集型行业实施股权激励的企业数量较少,如钢铁、煤炭、建筑、金融、餐饮和纺织服装等行业股权激励事件均不超过5起。与核心人力资本相对不突出的传统行业相比,知识和技术密集型行业具有核心竞争力,成长性较高,对核心人才和科技研发的依赖更甚。张劲松和张含笑(2021)研究发现,核心竞争力在股权激励促进成长期企业财务绩效的影响中发挥了部分中介作用。此外,受益于《中国制造2025》宏观政策红利,这些领域短期内人才需求激增。吕长江等(2011)认为人力资本的需求是上市公司选择股权激励的动机,股权激励制度是企业吸引和留住优秀人才的有力武器。一方面,股权激励不仅针对企业现有员工,也为将来吸引新员工预留了同样的激励条件,这种承诺给大批优秀人才带来了很强的利益预期,具有相当的吸引力。另一方面,股权激励将核心人才和公司进行利益捆绑,有利于充分调动核心骨干人才的积极性,发挥人力资本价值。因此,不同行业的国企股权激励实施效果存在差异。据此,本文提出如下研究假设:

H2b:实施股权激励对国企绩效的影响在不同行业之间存在显著差异,在电子、计算机、机械设备、核燃料和化学原料等知识和技术密集型行业发挥了更显著的正效应。

四、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文选取2006-2021年A股上市的国有企业的年度数据作为研究对象,并对样本进行如下处理:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除ST、PT公司;(3)删除存在缺失值的样本;(4)为减少异常值对结果的影响,对所有连续型变量在1%的水平上进行Winsorize处理。股权激励方案相关数据来自Wind数据库,其他变量相关数据来自CSMAR数据库,包括国有企业产权性质和高新技术企业认定,行业分类采用2012年证监会行业大类分类标准。本文选取的股权激励样本中,股权激励方案均已实施,剔除了通过尚未实施、未通过、停止实施及刚发布预案的公司,并以方案首次实施日期作为统计标准。

(二)模型设计与变量定义

本部分考察股权激励的实施对国有企业绩效的影响,以及企业异质性的调节作用,并构建以下模型:

ROAi,t=α1Incentivei,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(1)

ROAi,t=α1Soe*Incentivei,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(2)

ROAi,t=α1Industry*Incentivei,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(3)

参考屈恩义和朱方明(2017),本文的控制变量包括成立年限(Age) 、公司规模(Size)、财务杠杆(Lev)、营业收入增长率(Growth)、自由现金流(FCF)、前十大股东持股比例(Top10)、董事会规模(BOD)、监事会规模(BO S)、是否“四大”审计(Big4)、是否高新技术企业(HT)和城市GDP等,并控制了年度和行业效应。本文变量的具体定义参见表1。

表1 变量定义表

五、实证结果与分析

(一)描述性统计结果与分析

表2列示了主要变量的描述性统计情况。总资产收益率(ROA)最大值为0.18,最小值为-0.17,标准差为0.05,波动相对较小。国企股权激励(Incentive)的均值为0.02,表明样本中有2%的国企实施股权激励,国企股权激励的规模有待进一步扩大。产权性质(Soe)的均值为0.19,表明国有企业中,央企所占的比例达到19%。

表2 描述性统计结果

在进行回归结果分析之前,本文对全部变量进行相关性检验。由表3可知,解释变量与控制变量之间的相关系数较小,且以VIF检验多重共线性的值均小于5,表明模型的多重共线性问题并不严重。同时,为了避免混合截面数据带来的聚类问题,消除异方差等因素的影响,本文在公司层面进行了cluster处理。

表3 各变量相关系数表

(二)实证结果分析

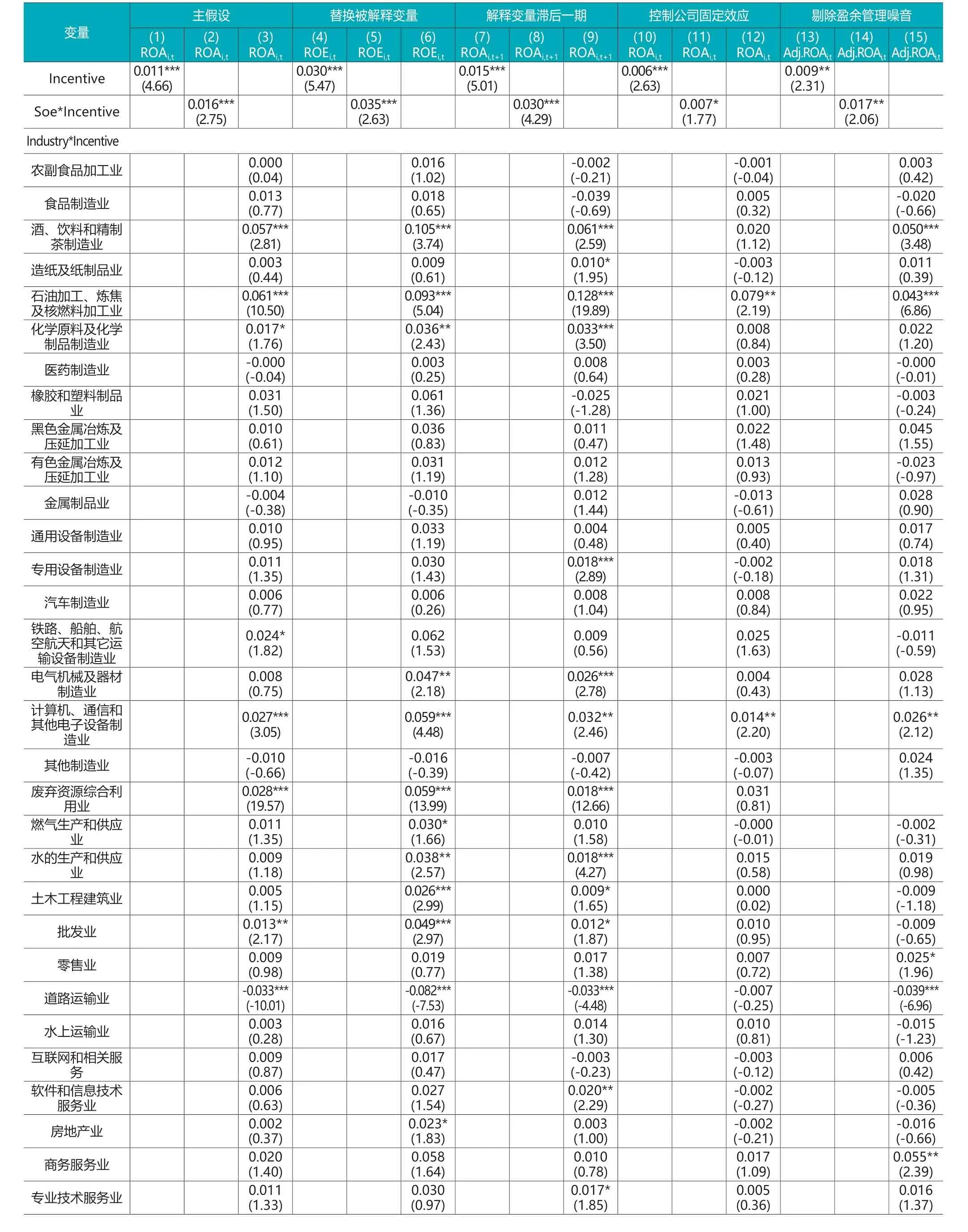

表4的(1)-(3)列示了股权激励对国企绩效的影响结果。第(1)列Incentive的系数在1%的水平显著为正,表明股权激励的实施显著提高了激励当年的国企绩效,验证了假设H1。第(2)列Soe*Incentive的系数在1%的水平显著为正,表明中央企业比地方国企的股权激励效果好,验证了假设H2a。从第(3)列Industry*Incentive的系数来看,酒水类制造业、石油及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、海陆空运输设备制造业、计算机等电子设备制造业、废弃资源综合利用业、批发业和公共设施管理业等行业的国企股权激励效果较为显著,道路运输业的国企出现了股权激励负效应,其他行业的国企股权激励效果并不显著。由此可见,实施股权激励对国企绩效的影响在不同行业之间存在显著差异,诸如海陆空运输设备制造业、计算机等电子设备制造业、石油及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业、废弃资源综合利用业等知识和技术密集型行业的国企实施股权激励发挥了更显著的正效应,结果支持了假设H2b。从控制变量的回归结果来看,成熟国企(Age和Size)、偿债能力(Lev)、盈利能力(Growth)和治理能力(Top10、BOD)较强、现金流(FCF)较充足的国企以及高新技术国企(HT)的绩效更好。

表4 股权激励对国企绩效的影响-1

注:括号内的数值为t值,且经公司聚类(cluster)处理;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

(三)稳健性检验

1.更换被解释变量的测度指标。本文使用净资产收益率(ROE)代替ROA进行检验,回归结果如表4的(4)-(6)列所示。结果表明,更换被解释变量测度指标后结论与前文基本一致。

2.解释变量滞后一期。考虑到股权激励实施效果存在滞后性,本文进一步将解释变量滞后一期,结果如表4的(7)-(9)列所示。结果表明,解释变量滞后一期后,更多行业的国企实施股权激励对企业绩效发挥了正效应,例如专用设备制造业、电气机械及器材制造业、水的生产和供应业、土木工程建筑业、软件和信息技术服务业、专业技术服务业、生态保护和环境治理业等,而这些行业普遍对核心人力资本的需求较高。

3.控制公司固定效应。本文还进一步控制公司层面固定效应对主回归模型进行检验,以缓解不随时间变化的公司遗漏变量问题,检验结果如表4的(10)-(12)列所示。结果表明,控制公司层面固定效应后结论保持不变。

4.剔除盈余管理噪音。已有研究表明,股权激励既可以通过激励管理层努力工作提高企业绩效,也可能诱使管理层操纵盈余来实现绩效目标,从而实现自身利益最大化(Cheng和Warfield, 2005;赵华伟,2017;谢德仁等,2019)。当高管薪酬与股价密切相关时,管理层对应计利润的操纵会更加显著(Bergstresser和Philippon, 2006)。为检验股权激励是否发挥了真实的激励作用,本文将剔除应计盈余管理的ROA(Adj.ROA,用剔除可操控性应计利润的年末净利润/资产总额度量)放入模型(1)重新进行回归。表4第(13)和(14)列结果显示,剔除了盈余管理“噪音”后,假设H1和H2a的检验结果与前文一致,且第(13)列Incentive的系数减小,表明股权激励对国企真实业绩具有正向作用,但激励效果低于未剔除盈余管理“噪音”的预期,这与林大庞和苏冬蔚(2011)、刘柏和卢家锐(2019)等的发现一致。表4第(15)列结果与前文发现存在差异,剔除盈余管理噪音影响后,化学原料及化学制品制造业、海陆空运输设备制造业、批发业行业的国企股权激励效果不显著,公共设施管理业甚至出现股权激励负效应,表明这些行业股权激励均存在盈余管理“噪音”。

5.PSM-DID。为了剔除不可观测因素对业绩的影响,降低样本自选择偏误,提高评估结果的精确性和稳健性,本文借鉴屈恩义和朱方明(2017),采用PSM-DID评估方法进行稳健性检验,并构建以下模型:

ROEi,t=α1Treat*Afteri,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(4)

ROEi,t=α1Soe*Treat*Afteri,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(5)

ROEi,t=α1Industry*Treat*Afteri,t+β∑Controli,t+∑Industry+∑Year+α0+εi,t(6)

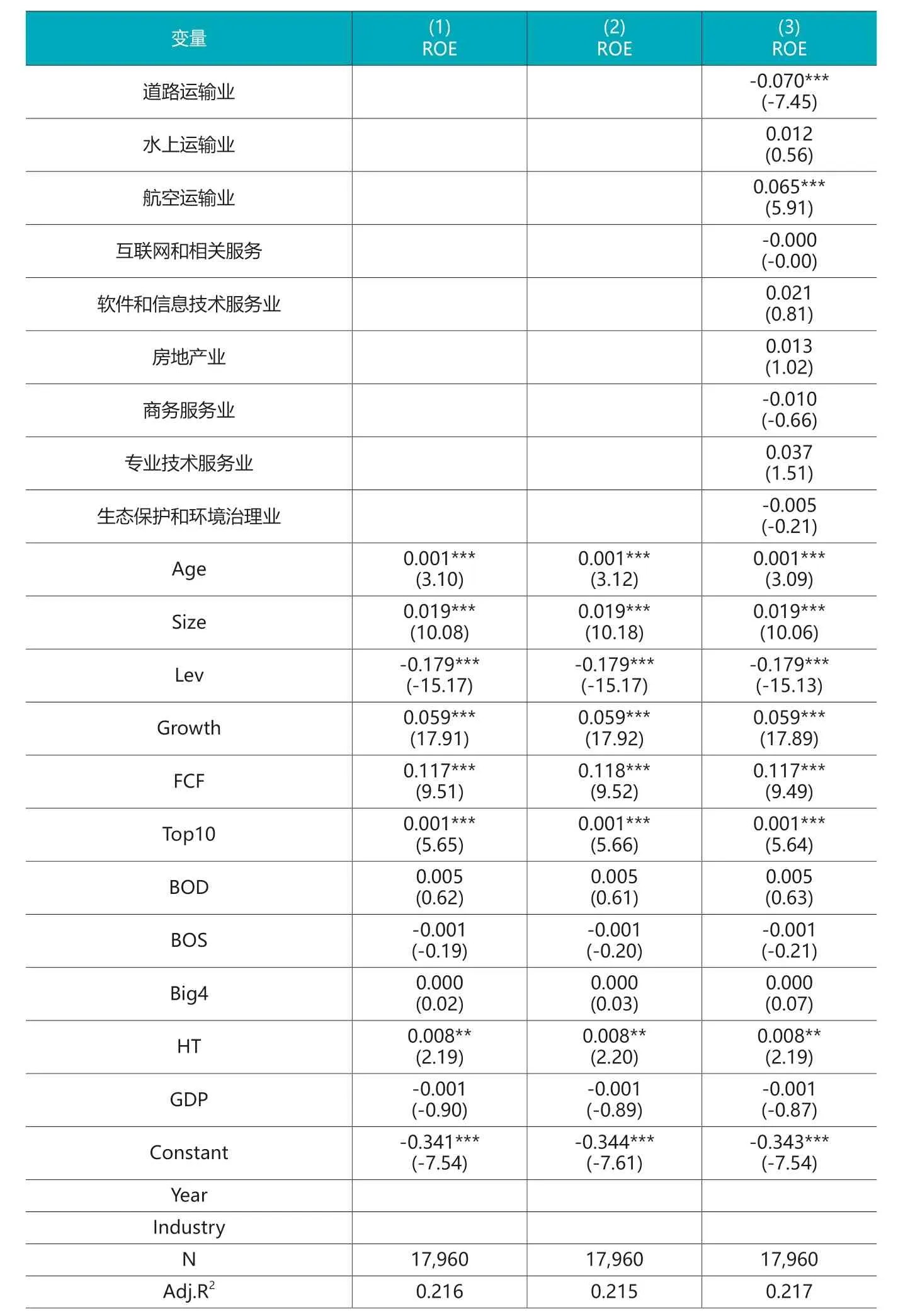

在模型(4)中,T r e a t 用来区分实验组(Treat=1)和对照组(Treat=0)。本文以2006-2021年实施了股权激励方案的上市公司作为实验组样本。对于首次公布激励方案后若干年又再次实施新的激励方案的公司,仅保留首次激励且前后两次激励间隔时间不小于3年的样本。对同一年采用不同激励方式的公司, 仅保留其中一种激励方式的样本。与此相对,以2005-2021年从未实施股权激励的公司作为对照组样本。参考屈恩义和朱方明(2017),本文分年将产权性质、公司年龄、公司规模、财务状况、治理状况、现金流、城市GDP等因素纳入 Logit 回归模型,根据回归结果采用PSM最近邻匹配法(1:3)计算每个样本的 PS 值,为每一家激励公司匹配同一年的未激励公司,保留配对成功的样本,并进行共同支撑假设检验和平行假设检验。最终,除了2005、2006、2007和2009 年以外,其他年份的配对样本均通过检验。After为时点变量,实施股权激励当年After=1,实施股权激励前一年After=0。Treat*After的系数α1即为股权激励对国企绩效的处理效应。表5报告了PSM-DID检验的回归结果,(1)-(3)列结果与前文一致,证明了本文结论的稳健性。

表5 PSM-DID的回归结果-1

表5 PSM-DID的回归结果-2

(四)股权激励提升国企绩效的机制检验

前文理论分析表明,国有企业实施股权激励能够通过降低代理成本促进企业绩效。本文借鉴James等(2000)的方法,分别用销售收入管理费用率(AC,管理费用被销售收入所除可消除企业规模的影响)和总资产周转率(TAT)即企业效率比率作为企业代理成本的替代变量,检验代理成本在股权激励与国企绩效之间发挥的中介效应。由表6可知,代理成本发挥了部分中介效应,即国有企业实施股权激励,能够通过降低代理成本促进企业绩效。

表6 机制检验:股权激励对国企绩效的影响

六、进一步分析:契约异质性与国企股权激励效应

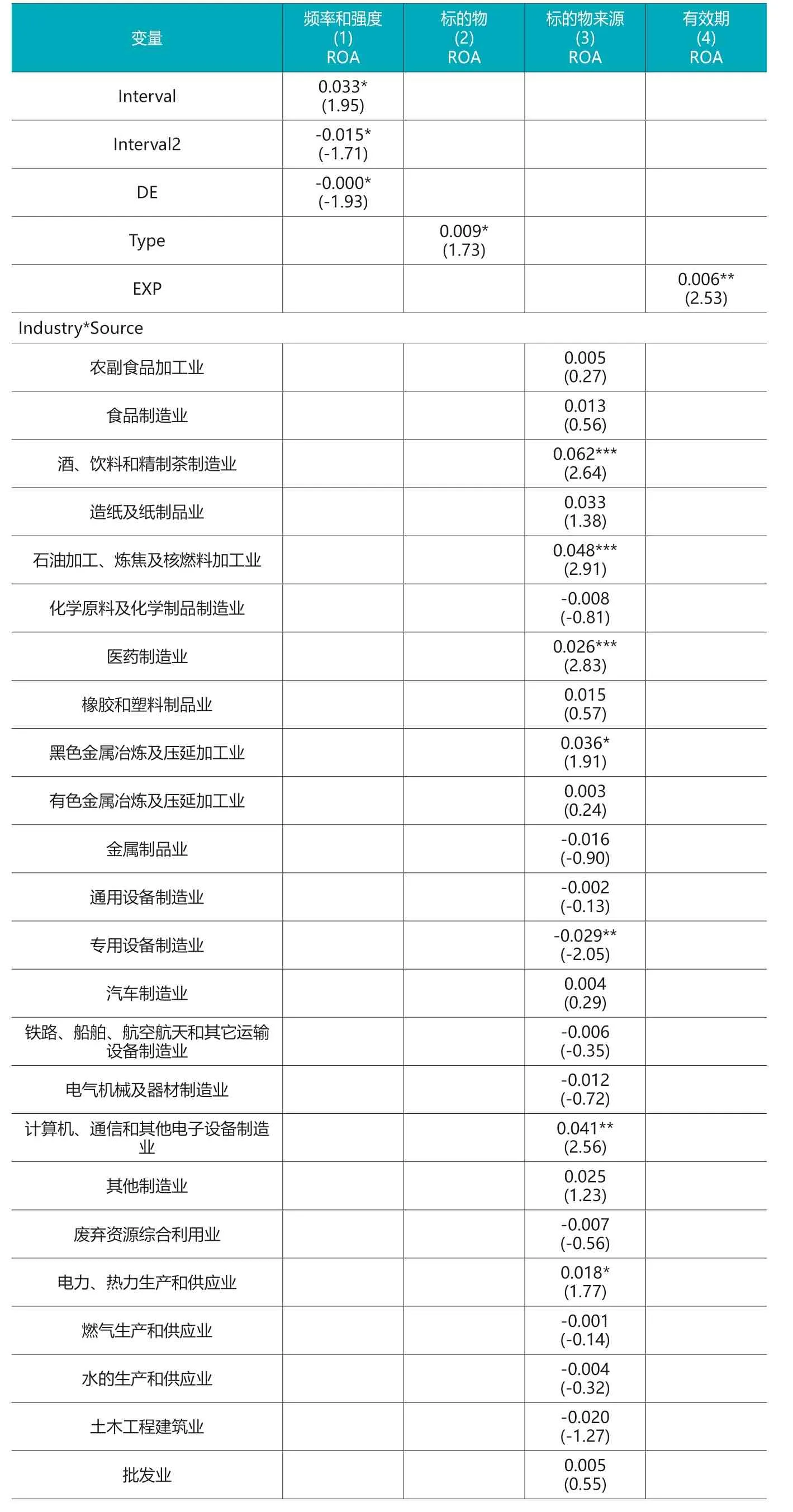

前文研究发现实施股权激励能有效提升国企绩效。已有研究指出,股权激励能否有效发挥激励作用,关键取决于核心契约条款的设置(Gao等,2017)。本文进一步选取实施股权激励的国企样本,围绕股权激励频率(Interval,与该企业首次实施股权激励的时间间隔加1取对数)、激励强度(DE,发行激励总数占总股本比例)、激励标的物(Type,限制性股票取1,股票期权取0)及其来源(Industry*Source,Source定向发行取1,股票回购取0)和有效期(EXP)等具体股权激励契约特征对国企股权激励的实施效果展开分析。表7给出了股权激励契约特征对国企绩效的影响结果。

表7 进一步分析:契约异质性与国企股权激励效应-1

1.激励频率和激励强度。在激励频率和强度方面,王斌等(2022)指出,单次、高强度的激励计划与多次、低强度的激励计划,对员工的刺激程度是不同的。而且,随着管理层持股数量的增加,权力效应大于激励效应时会引发自利行为损害企业价值(Fama和Jensen, 1983)。表7第(1)列结果显示,Interval2和DE2的系数在10%的水平显著为负,表明股权激励间隔和激励强度与国企绩效之间存在倒U型关系,激励频率和激励强度存在阈值效应。

2.激励标的物。在激励标的物方面,实践中常用的两种方式是限制性股票和股票期权,极少数企业采用股票增值权模式。尽管学者普遍认为期权激励绩效优于限制性股票(Carter等,2014;倪艳和胡燕,2021),但我国股权激励的限制性股票模式占主导。表7第(2)列结果显示,Type的系数在10%的水平显著为正,表明我国限制性股票比期权的激励效应更具优势。在限制性股票授予期初,激励对象就可能付出一定的资金成本认购股票,且只有在工作年限或业绩目标符合规定条件时才可出售,承担了股价上行收益和下跌风险,与公司利益绑定更深。这种情况下,为了提高股价,激励对象更有意愿和动力努力提升公司业绩。

3.激励标的物来源。在激励标的物来源方面,定向发行和股票回购是主要来源。股票回购需要占用企业资金,财务成本较高,而定向增发可以为企业带来增量资金,是股权激励标的物来源的主流选择。如图3所示,我国国企股票回购方式主要集中在计算机等电子设备制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、土木工程建筑业、医药制造业、专用设备制造业、水上运输业、电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、食品制造业、专业技术服务业和橡胶塑料制品业等行业,这些行业的企业普遍具有较为充足的现金流。进一步来看,表7第(3)列表明股权激励标的物来源不同,在不同行业中发挥的效应也有差异,其中定向发行在现金流相对不太充裕的酒水类制造业、石油及核燃料加工业、医药制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、计算机等电子设备制造业、电力热力生产和供应业等成长期行业的国企占据优势;股票回购在专用设备制造业、道路运输业、电信、广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、专业技术服务业等行业的国企中发挥更强的激励效应,一方面是因为这些行业拥有较充足的自由现金流,另一方面这些行业股价相对不稳定,股票回购有助于提振市场信心。

4.激励有效期。在激励有效期方面,已有研究发现,较短的激励有效期会导致管理层盈余操纵(Collins等,2017)、削减研发投资(Edmans等,2017)等短视行为,使股权激励呈现“福利性”(吕长江等,2009)。设置较长的有效期不仅可以抑制管理层盈余管理、股价操纵等短期行为,还能提高人才离职成本,使股权激励充分发挥其利益协同效应和金手铐效应(陈文强,2018)。表7第(4)列结果显示,EXP的系数在5%的水平显著为正,表明股权激励有效期越长,国企绩效越好。

七、研究结论与启示

本文以2006-2021年A股国有控股上市公司为样本,考察了实施股权激励对国企绩效的影响。研究发现,实施股权激励可以显著提升国企绩效,这种效应在中央企业以及知识和技术密集型行业更加显著。通过更换被解释变量测度指标、解释变量滞后一期、控制公司固定效应、剔除盈余管理噪音和PSM-DID等方法进行稳健性检验之后,以上结论依然成立。机制检验表明,国企实施股权激励,能够通过降低代理成本促进企业绩效。从股权激励契约特征方面进一步研究发现,股权激励间隔和激励强度与国企绩效之间存在倒U型关系,我国限制性股票比期权的激励效应更具优势,股权激励标的物的不同来源在不同行业中发挥的效应存在差异,股权激励有效期与国企绩效正相关。

上述研究结论为优化国企股权激励机制提供政策启示:(1)进一步完善市场化经营机制,支持更多国有企业响应股权激励政策,发挥央企示范效应,不断提高公司治理能力,释放发展活力,推动国有企业整体资本绩效的进一步改善。(2)制订股权激励方案必须充分考虑企业性质和行业特征等客观因素,为国企量身定制符合企业实际状况的方案。例如,对于电子、计算机、机械设备、核燃料和化学原料等知识和资本密集型企业,通常有必要实施股权激励,也较为符合实施股权激励的条件;而对于钢铁、煤炭、建筑、餐饮和纺织服装等劳动密集型企业实施股权激励的必要性不强。(3)不同的契约要素其激励导向和效果是不同的,国企需要根据不同的情况合理设计激励方案中的激励要素。一方面,国企需要合理控制股权激励的频率和强度,避免越过激励水平临界点产生负面影响。另一方面,国企在选择股权激励标的物来源时,需综合考虑不同标的物来源的特点,结合企业性质和行业特征选择合适的方式进行股权激励,才能充分发挥激励效果。