传统与现代之间:丁悚的百美图研究

2023-08-03胡玥

摘 要:清末民初,时装仕女百美图流行上海,不但回应了女性解放思潮和实践的社会脉动,还参与了作为国民的新女性的建构。丁悚是这类百美图的重要创作者之一。他创作于民初“共和”时期的百美图,展现了传统与现代之间女性的服饰装扮和都会生活,为后来的百美图生产提供了参照“原型”。丁悚的百美图不仅是他艺术实践的关键部分,也是我们理解贯穿民国印刷文化和商业美术的美人视觉风潮不可或缺的一环。

关键词:丁悚;百美图;时装仕女;女性解放;清末民初

基金项目:本文系复旦大学新闻学院一流学科项目“新媒介史视野中的中国近现代图像传播实践研究”阶段性成果。

丁悚(1891-1969),字慕琴,中国漫画先驱,以大胆、辛辣的讽刺漫画闻名于世。然而他在用漫画表达意见、针砭时弊的同时,又以细腻笔触为杂志封面、报纸装帧、小说插图和月份牌精绘时装仕女,其数册百美图行销沪上,形成一股美人风潮。本文聚焦丁悚出版的书籍形式的百美图,结合其可能最初发表的样态,探究丁悚百美图的特点与民初百美图的视觉模式。

一、清末民初新兴百美图

百美图在明末乘秦淮河畔兴盛的青楼文学文化之势,从中国仕女画传统中分离出来,形成美人画像的香艳叙事模式,而明末清初家国兴亡与民族忧思又汇流其中。康熙年间,由颜希源编撰、王翙绘制、袁枚作序的《百美新咏图传》树立了之后百美图书籍的典范,即以历史和传说中的百余名女子为题材,合画谱、传略、诗词歌咏为一体。清末,沪上都市的崛起,江浙文人的涌入,百美图结合沪上冶游文学,其出版和描绘中心从“吴门”转移至“海上”。以吴友如编绘的《海上百艳图》为代表的清末上海百美图,一方面扭转了传统仕女画或百美图中仍存在的赞扬德行节操的“大道”,一方面将视角聚焦于日常生活的“小道”,表现新兴城市中先进的物质条件、社会时尚、消费文化和西化轨迹,创造出百美图新的叙事模式。而民初流行的诸种百美图,虽继承了晚明以降百美图图像配诗歌吟咏的形式,但叙事模式上更贴近吴友如百美图的海派特征——反映物质文明、表现日常生活以及回应社会脉动[1]316-363。

民初,杂志封面或报刊插图中的时装仕女画与百美图之间的界限很模糊。一个画家散见报刊的,描绘女子发型、装束和活动的时装仕女画,集结成册时往往会冠以“百美图”的名头[2]。然而,不能简单将二者等同起来,相较于时装仕女画这项描绘女性形象的画种大类,百美图有更严格的构成形式、叙事模式和承载媒介,不是简单地展示女子新装和新貌。

民初约有沈泊尘、钱病鹤、陆子常、丁悚、但杜宇、赵藕生、翊生、陈映霞、王翰娱、孙步月等十人出版过百美图画册,最早是1913年沈泊尘的《新新百美图》,最晚为1927年孙步月的《鸳鸯百美图》[3]。其中,沈泊尘、丁悚和但杜宇三人的百美图画册,因画家的知名度、娴熟的技法、各自独特的关注点以及画册在今天的可获得性(一定程度说明作品的经典程度),成为考察流行于20世纪10至20年代百美图画册的代表作,三者之间的对比一定程度上反映出民初百美图脉络中的“常量”与“变量”。

二、丁悚百美图的特点

目前已知丁悚出版过三种百美图。第一种,《丁悚百美图》,国学书室发行,上册1916年出版、下册1917年出版,共两册(合集或称《上海时装百美图咏》)①。第二种,《古今百美图咏》,1917年由中华图书馆出版发行,精装4册定价1元2角[4]。其中古装卷两册,100幅,清代画家丘寿年绘,沿用1888年《新增百美图说》(4册),描绘了历史和传说中的美人事迹;时装卷两册,50幅,丁悚绘。该套书1924年2月再版②。第三种,《丁悚百美图外集》,1918年由交通图书馆出版,全1册,共100幅画。这本书集结了丁悚在《神州画报》绘制的新仕女插图,他当时任《神州日报》(1907-1946)图画部主任,主要负责其副刊《神州画报》③。

丁悚的百美图一般有三个要件,即画、题咏和署名。署名有手写和印章两种,常见署名為“丁悚”“慕琴”“怀怡”和“怀怡室”。题咏的作家方面,《上海时装百美图咏》有张丹斧、天虚我生、陈小蝶和陈小翠;《古今百美图咏》的时装卷有王大错、天虚我生、铸九、春雨读书楼主人、吟香等;《丁悚百美图外集》有天虚我生、陈小翠、张丹斧、闻野鹤、陈小蝶、张桐花、天台山农、奚燕子、朱天目、戚饭牛等。

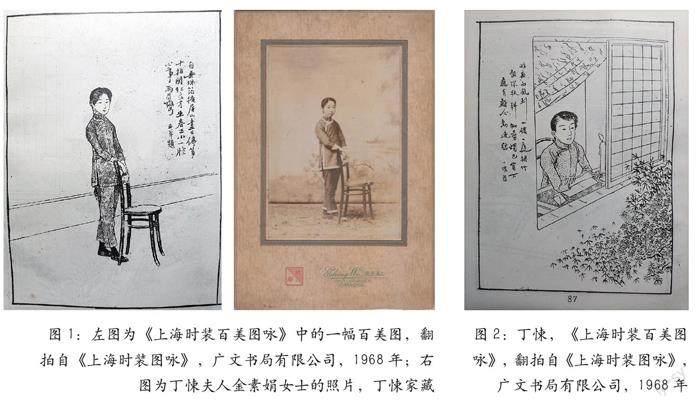

百美图的题咏与图画是分开完成的,通常画家完成图画后,再交由诗人在其认为合适的地方题诗。这个流程的直接证据是,丁悚刊登在《神州画报》上的时装仕女画有些是无题咏的,收录进百美图画册后被加上了题诗。然而,诗人懂诗却不一定懂画,著名的例子即沈泊尘和张丹斧交恶事件。沈泊尘师从潘雅声,善绘仕女,张丹斧工诗擅书,爱写打油诗,笔墨恣意[5]21。民初,沈、张二人在《大共和日报》(1912-1915)附赠画报上就有合作(集结成《新新百美图》),到了丁悚主要负责《神州画报》之时又再聚首。张丹斧本欣赏沈泊尘的时装仕女画,以为自己的题诗和书法能和沈泊尘的画相得益彰。然而,张丹斧“画符”般的行草,“在画面上落笔时,不能了解画人心理,在仔细审慎、在题诗的地位上着笔,因此,一张很好的画面,为了题字地位的不得当,画面结构,因之大受影响”[6]。沈泊尘不满张丹斧的诗和书法,被张丹斧知晓后,差点上演“全武行”,后来丁悚《百美图外集》出版时,张丹斧为其作序,拐弯抹角推丁贬沈[5]21。有别于肖像画或传统以历史和神话中的人物为描绘对象的百美图,民初新百美图展示的是匿名佳丽。她们是女学生、女教师、女画家、母亲、渔家女、女将军、电车女、洒扫婢、女队长、种葵娘,是滑冰女子、打电话女子、舞剑女子、拉小提琴女子、拍照女子、荡秋千女子、打网球女子……她们在不同的环境从事着不同的活动,但她们都有一张相似的脸。丁悚百美图中女子的“标准”容貌,来自他的夫人金素娟[7](如图1)更直接的视觉证据是《上海时装百美图咏》下册中的“倚凳图”,丁悚临摹自夫人金素娟的一张照片。这张照片曾刊登于1917年最后一期《妇女时报》,当时两人刚结婚一年左右。《铅画》集中,丁悚采取完全写实的方法临摹林琴南和梁启超的照片,而这幅百美图却经过了艺术加工和平面化处理,女子身形更修长、脸型更清瘦。后来,丁悚所有百美图式的女子脸上,或多或少都有点他夫人的影子。

当然,这并不意味着丁悚创作的灵感全来自于夫人。有学者根据王钝根的“序”和百美图的画面内容,判断“其夫人可能是入过新学的女学生,故其绘画取材范围不免受到限制,私人生活环境而宜于公开的才可以入画,公共空间中的取材除女子学堂外明显不足”[1]386-387。丁悚百美图中女子的形象来源其夫人,但女子活动的取材不限于其夫人。金素娟女士其实并不识字,未上过新式学堂④。丁悚百美图中的女学生形象和“画中画”的场景,更有可能源于他在美专、神州女学等执教的经历和观察⑤。结婚后,他还是会向其他女子取画材,那些题有“丁悚画所见”“慕琴画所见”以及“星期三晚新世界跑冰场所见”等即是证明,尽管这些画中的女子仍有一副金素娟女士样的面容。

民初百美图“匿名佳丽”这个特点,致使创作者讲的不是“她”的故事,而是“她们”的故事。一幅百美图与另一幅百美图的区别不在于画中女性的面貌特征与个人身份,而是其姿态、穿着、使用的物件、从事的活动和所处的环境。在实际操作层面上,如何让集结成册的百美图幅幅不同,画家需要费些心思。通览民初的百美图,会发现某些反复出现的器物、活动、场景和意象,或统称为母题,这些母题有的是传统母题的沿用和转化,有的则是全然新造的。它们是作画(中式、西式、室内外写生)、荡秋千、用望远镜观星、对镜梳妆或换衣、打网球、捣衣(洗衣)、阅读(书、报、信)、书写、书架找书、撑船划船、开车(自行车、马车、汽车)、搭乘交通工具(火车、轮船、电车、人力车)、弹奏乐器(小提琴、钢琴、笛子、琵琶、手风琴、二胡、小号、鼓)、骑马、制衣缝补、听留声机、玩球、滑冰、打高尔夫、钓鱼、舞枪弄剑、射击射箭、育儿、梳洗(西式脸盆)、打电话、寄信(邮箱、邮筒)、临水、跳舞、穿鞋穿袜、濯足、沐浴、游泳、使用自来水、上学、上下楼梯、洒扫、打水(河、井)、卧榻、卧床、躺吊床、吃饭(中餐、西餐)、临窗、摄影(拍照、冲洗相片)、养宠物(狗、猫、鸟、猴、兔)、打伞、种花浇花等。

清末民初,女学、女权等解放女性的实践和思潮发轫发展,新百美图回应了这股社会脉动,同时也参与了作为国民的新女性的建构。长久以来,不论是绘画还是摄影,妓女一直在上海的图像流通和传播市场中占据主导地位。她们是时尚的引领者,新生的大众媒介与其共谋,打造早期上海的娱乐潮流。青楼文化、冶游文化也是百美图传统中的源流之一。然而,时代更迭,召唤新的女性形象。以沈泊尘为首的画家开一代新风,逐渐形成了一种诉诸时装仕女、物质文明、都市文化和日常生活的百美图叙事和表现模式,他们笔下的仕女不再是妓女,而是革命女杰、女学生、职业女性、名媛闺秀或贤妻良母。当然,各个画家的百美图虽大体不离这种新模式,但受社会环境、文化风尚、时尚潮流和个人趣味的影响,他们在母题的取舍上各有轻重。

三、与沈泊尘、但杜宇的比较

沈泊尘的《新新百美图》系列诞生于清王朝被推翻、民国刚成立后不久,革命的热情还未消散,其主打运动强身、戶外活动、经济独立、飞天入海、从军演武的尚武女性,沈泊尘与辛亥革命时期的女杰张默君、汤国梨和谈社英均有交集与合作[8]。但杜宇的百美图创作于“美育”思潮风行之时,其独特的裸体美人在“美的启蒙”名义下,吊诡地复现和强化了百美图的香艳传统[9]。而丁悚的百美图则诞生于辛亥革命与新文化运动之间的“共和”时期⑥。他笔下有舞剑、射箭、开车、打网球的尚武女性,但更多却是沉浸在绘画、读写、弹琴中的文静女性;他笔下亦有在穿衣、濯足、沐浴、游泳等场景中裸露出来的身体,但也仅限“香肩半露”式的部分呈现。

20世纪10年代至20年代初,百美图之所以流行以致百美图式的仕女画在各种媒介上泛滥,是由于其生产的标准化和程式化,即百美图的人物造型、环境、用器、活动和构图等越来越近似,日益具有可置换性⑦。只有少数画家有能力进行个性化创作,而这些画家的作品会成为一种“原型”,提供百美图生产的模板。沈泊尘的尚武美人虽然一鸣惊人,但很快淹没在更迭的时代中,模仿者甚少。他本人后来出版的《新新百美图外集》,也朝大众品味转向,轻柔婉约的女性取代尚武女性成为表现的重点。反倒是丁悚百美图提供了更受市场欢迎的“原型”,影响同一时期和后来的百美图创作。

1917年左右,丁悚、沈泊尘和张聿光接手《神州画报》后,开辟了一栏专登百美图、仕女画。丁悚是该栏目的主力,他后来出版的《百美图外集》即由上面的画集结而来。其他画家有沈泊尘、郑子褒、朱璘、宝绥、谢之光、张光宇等。其中郑子褒和朱璘的作品较多,他们的风格非常像丁悚,甚至粗看上去会误认为是同一个画家所为。《新世界画报》(1918-?)上也有类似的情况。漫画大师张光宇早年的仕女画也有丁悚的影子。丁悚还在美专教授仕女画的课程,参与了美专讲义《铅画》集的创作,其仕女作品的影响面可想而知。

丁悚摸索出自己的百美图套式。相较于沈泊尘笔下的尚武、运动女性,丁悚笔下的女性更多在室内活动,做着比较安静的事。丁悚喜欢画女子在小榻、沙发和床上的场景,沈泊尘作品里甚少有这样的场景,有也通常是跟孩子在一起。而丁悚画的女子则是一个人,她脱了鞋、光着脚(天足)在榻或沙发上休息、阅读或听雨,她在床上或躺或卧或跪或穿衣。丁悚画的床,基本都有帘子,但帘子总是拉开的,让读者看到帘子里面床上的女子,有些视角甚至从帘内向外看。这样的设计直指消费者的窥视欲。榻和床某种意义上是具有性暗示的物件,是女性的私密空间,百美图的香艳传统悄然复现。小榻、沙发和床的元素在但杜宇那里更常见,且表现得更直白。丁悚画的女子基本还是在榻上或床上做着自己的事,画面是她们生活片段的截取。但杜宇画的榻和床则更像是女子身体展示的平台,她摆出模特一样(或者本身就是模特)等待被写生或被拍摄的姿势(比如双臂抬起、双手交叠放在脑后),眼神斜睇。但杜宇画的在床上的女子,不是丁悚画的那般“香肩半露”,而是身着轻薄睡衣、吊带裙甚或仅着片缕。但杜宇的百美图沿用并极大地发展了丁悚创造的套式。《杜宇百美图》(1920年)出版时,一位名叫沈淑英的女士为其作序,认为但杜宇将女性无意识流露的神气捕捉并传达出来[10]。虽然女性题序者肯定了但杜宇描绘女性美的能力,但无可否认他的百美图存在男性凝视,有强烈的观察者在场之感。但杜宇的百美图摆荡在艺术与软色情之间。

沈泊尘、丁悚二人的画与但杜宇的百美图还有一个重要的不同点:小孩。根据学者刘秋兰对百美图画册的梳理,除了孙步月的《鸳鸯百美图》(1927年),其他画家的百美图中都无成年男性[3]。唯一允许进入百美图生活空间的男性是未成年的小男孩,他们是画中女子的孩子或弟弟。沈泊尘和丁悚都画有女性带小孩(不拘男女)的场景,而但杜宇及之后的百美图几乎只表现女性(一个或多个)。沈泊尘和丁悚创作百美图的时代,流行自由结婚和文明婚姻,但对于女性进入婚姻家庭后的期许还是生儿育女、贤妻良母。“五四”新文化运动后,一方面“自由恋爱”和“自由离婚”等观念取代了“自由结婚”,传统婚恋和家庭制度以及两性观念受到挑战⑧。另一方面,美育思潮流行,人体写生的讨论和实践日益增加,某些画家和摄影师开始将女性从她的社会角色中剥离出来,专注于其容貌、姿态、装束和身体的“美”的创作。因此,相较沈泊尘和丁悚的百美图,但杜宇的百美图少了叙事性,多了美术性,在绘画技法上也有所突破。

四、结语

最后,笔者想以“窗”的意象为丁悚百美图的讨论做结。民初,尤其是1910年代,百美图的男性创作者一方面着力塑造头角峥嵘的“雄性特质”女性,希望理想女性能超越时代局限,不无夸张地赋予女子积极和男子一争长短的活跃行动力和实践精神,却不理会画中人胜任与否,最后造成这些女性呈现高度同一化的倾向;但同时,男性创作者又不放弃对女性在两性、婚姻和家庭中传统的角色定位,在时而和谐时而又南辕北辙的图文关系中,百美图的女性形象经常摆荡于贤妻良母与现代英雌之间。丁悚作百美图时喜欢“窗”这个意象,如图2所示,他多次描绘女子在窗内看向窗外的场景。不排除在实际操作的层面,丁悚偏爱这种构图,窗框能让读者的视线自然而然聚焦于主角。但这个意象也可以作为理解丁悚笔下女子的隐喻:民初受妇女解放运动影响的新女性已经看到外面的世界并心向往之,然而独立踏出家门(婚姻家庭)的脚步仍难以迈出,隐身的男性凝视和消费女性的欲望将她们禁锢在传统角色的条条框框中,女性破“窗”而出尚有待时日。

注释:

①《丁悚百美图》最开始只出版了一册五十幅图,由钱芥尘出资赞助(参见《申报》1916年8月14日发《介绍新书》,而《新闻报》1916年8月16日发《丁悚百美图》)。上海历史博物馆收藏的《丁悚百美图》版权页标明“民国五年仲秋初版”“丁悚百美图首册五十幅”“定价大洋两角”,发行所是国学书室和震亚书局,寄售处为审美书店和中华图书馆。复旦古籍所收藏的《上海时装百美图咏》为上、下两册,完价洋四角,国学书室出版,上海天南书局石印。上册内容与《丁悚百美图》一致。由此可推测,《上海时装百美图咏》是《丁悚百美图》的完整版,前者整套出版,后者内容为前者的上册。《丁悚百美图》下册暂未见实物,根据当时广告推测,下册于1917年2月左右出版(参见《神州日报》1917年2月10日发《丁悚百美图下册出全》)。1968年,广文书局有限公司将《上海时装百美图咏》上、下两册合为全一册出版,题名为《上海时装图咏》。

②伯克利加州大学(The University of California, Berkeley)图书馆收藏了1924年的再版版本。感谢汪婷博士帮助笔者看到这个版本的全貌。

③参见《民国风情百美图》,中国文联出版社,2004年版,该书初版为1918年的《丁悚百美图外集》。

④参见吉林电视台文化纪实节目《回家》于2009年5月31日播出的特别节目《丁聪·漫画时代》(丁聪在当年5月26日去世)。在节目中,丁聪谈到父母时说道:“我妈妈是一个字不认识的人,我爸爸那个时候是新的知识分子,而他(千方百计)自由恋爱,娶了一个我的妈妈,是个目不识丁。可我妈妈这个丁还认识,目还识丁,对就目只识丁,就只识丁,别的她真的不认识。”

⑤“画中画”指的是百美图中的女子画画的场景。关于丁悚百美图“画中画”的分析,参见吕文翠的文章《民初海上“百美图”时尚叙事与性别文化的塑形嬗变》,载于《易代文心:晚清民初的海上文化赓续与新变》,经联出版事业股份有限公司,2016版,第365—442页。

⑥有关民初从“革命”到“共和”的文化转型的讨论,参见陈建华的文章《“共和”的遗产——论民初文化的转型》,载于《探索与争鸣》2015年第11期,第96—101页。

⑦这里借用了巫鸿对明清美人画的分析,民初百美图的情况有相似之处。详细讨论参见巫鸿的《中国绘画中的“女性空间”》,生活·读书·新知三联书店, 2019版,第334—338页。

⑧参见杨联芬的文章《“恋爱”之发生与现代文学观念变迁》,载于《边缘与前沿:杨联芬学术论集》,新星出版社,2018版,第163—193页。

参考文献:

[1]吕文翠.易代文心:晚清民初的海上文化赓续与新变[M].台北:经联出版事业股份有限公司,2016.

[2]刘秋兰.《海上百艳图》与民国新兴百美图的滥觞[J].美术,2014(3):110-113.

[3]刘秋兰.清末民初新兴百美图研究[D].南京:南京艺术学院,2016.

[4]佚名.古今百美图咏[N].申報,1917-03-25.

[5]郑逸梅.沈泊尘与张丹斧交恶始末[M]//艺坛百影.郑州:中州书画社,1982:20-22.

[6]丁慕琴.张丹翁沈泊尘为插画而打架[N].东方日报,1944-08-14.

[7]王钝根.序[M]//丁悚.丁悚百美图.上海:国学书室,1916.

[8]陈德馨.为“新女性”塑造英姿——沈泊尘《新新百美图》与辛亥革命女杰[J].美术史研究集刊,2017(43):215-282,355.

[9]刘秋兰.从百美图画家到软性电影导演——略论但杜宇作品中的女性形象建构[J].美术学报,2020(6):87-93.

[10]沈淑英.沈序[M]//但杜宇绘图,姚民哀题词.杜宇百美图(上).上海:新民图书馆,1921: 2.

作者简介:胡玥,复旦大学新闻学院博士研究生。研究方向:传媒与大众文化。

实习编辑:孙怡文