中华平民教育促进会定县实验中的古物调查及其意义

2023-07-30史勇

【关键词】定县实验;古迹调查;乡村建设;中华平民教育促进会

【摘要】20世纪20年代末至30年代初,中华平民教育促进会总会在河北定县推行乡村教育与建设实验,实验前期准备工作包括古物调查在内的一系列社会调查工作。中华平民教育促进会在定县开展的古物调查,前期侧重于已知古迹及馆藏古物,后期以乡土建筑农村庙宇为主。相较于民国官方主导的古物调查,中华平民教育促进会总会的古物调查成果更为全面和完备,既凸显了定县实验在文物保护方面的价值与意义,亦从县域社会视角量化反映了近代中国毁庙兴学和国民政府破除迷信运动等社会现象。

20世纪20年代末至30年代初,中华平民教育促进会(以下简称“平教会”)总会以河北定县(今河北省定州市)为试点开展平民教育实验区建设(以下简称“定县实验”),这是近代中国社会建设特别是基层治理领域的著名事件。平教会领导层认为,社会调查是定县实验重要的前期准备工作。其开展的社会调查分为两种,一种是全县的概况调查,一种是全县各方面的详细调查。平教会最初到各村进行的调查为包括古物在内的概况调查,目的是“以便预得全县大概情形,为详细调查之基本”[1]。古物调查在定县社会调查中所占比重不大,存在感较弱,对于乡村教育和建设并无直接影响,因此研究者较少关注。本文基于相关史料,钩沉时代背景下的历史细节,围绕定县实验中的古物调查及其意义作简略探讨,以求教于方家。

一、平教会将古物纳入调查范畴之原因

按照平教会的理念,“农村建设的工作必须有具体的方案,具体的方案必须以事实为根据,事实的根据又必须依靠有系统的精确调查”[2]。文献调查是社会调查的基础和前导性工作,通常而言,欲了解一地之历史文化,需多借助方志记载,或查阅官方档案,但在当时,这两类文献对于社会调查并不十分可靠。首先,民国初年流布的方志,内容可信度存疑。朱馨斋指出:“各县县志及省志,在昔率皆为历代更迭抄袭的东西,如清代重修的方志,其内容未必是当代的现实,多为几代以前的陈迹,在重修时,即增加几条新的事迹,亦多笼统抽象,极不具体。”[3]其次,清末民初之际,档案管理相对混乱。一方面,档案管理人员沿袭了清代书吏把持档案的陋习和世袭传统,被称为“卷阀”,档案的开放与编研利用处于被垄断状态[4];另一方面,受时局影响,官府档案散失严重,河北亦不例外,从时任河北省通志馆馆长瞿宜颖致傅振伦等人的复函可见一端:“惟官府档案,自掌故失官,吏胥权重,加之近年兵灾频仍,官如傅舍,久矣不堪过问,仆为旧府书记,亲所见闻,昭昭不可讳也。县署文移,有粘诸影壁者,有窃置私家者。省府称北洋重镇之余绪,远之曾李,近之袁氏,其遗迹只字无存。今存案卷断自民国二年,亦仅以稍成片段者为限,其为吾人所宝为连城而俗人视为粪坏者,蹂躏狼藉,何可胜数。”[5]既然方志和档案不足以支撑定县实验所需的文献调查工作,那么所谓有系统的精确调查只能依靠田野调查一途。

古物“证经补史”的作用素为学界所看重。1933年2月25日,傅振伦、王重民等人在致瞿宜颖的信中强调:“碑刻不仅补充金石略之缺漏,墓志可补列传之放失,题名可补职官选采之未备;河渠古迹,有赖于碑刻以资考证者亦多。”[5]通过古物调查,可以较为直观地了解地方历史文化和社情民俗,为开展乡村教育和建设实验提供第一手素材。显然,平教会在傅振伦等人提炼总结相关经验之前,即已意识到古物调查之于定县实验的重要性,并将其纳入田野调查范畴。1927年至1928年期间,内战频仍,时局动荡,定县亦受波及,当时平教会在定县的正式职员及短期工作人员不过20人左右,社会调查工作进展困难,“那个时期只附带作了些简单的调查”[1]5—6,如定县的历史地理等情况,其中即包括文物古迹。这看似属于定县实验“副产品”的古物调查,却保存了大批宝贵的历史资料。

二、定县实验中的传统古迹与馆藏古物调查

平教会在定县的古物调查,采用的是制式调查表和调查大纲。冯锐设计的古迹调查表包括村名、古迹所在地、古迹之名称、来历(分实据和传说两项)、保管者、经费、经费来源、所有者、现状、备考等项目[6]。李景汉拟定的定县社会调查纲目历史类中包括古迹项,有来历、保管、现状、与本地文化关系等要件[7]。社会调查部正式编印的《社会调查大纲》第三章“历史沿革”中有古迹项,包括五项内容:古迹之由来,有无文化保存之价值,古迹有无考证或传说,现在状况(完整、残缺等),保管者何人。所附古迹调查表内容亦同冯表[8]。

在《定县社会概况调查》一书中,平教会依据调查资料指出,定县历史久远,“这真是个先进之邦,古迹丰富,自不必说”[9]56—57,同时亦指出,“现在只把那些和现在的社会生活有关系的古迹简单的说明,以为了解现在这地方的社会生活的一种帮助,其余的暂置不提”[9]56—57,体现出平教会社会调查的实用主义原则。

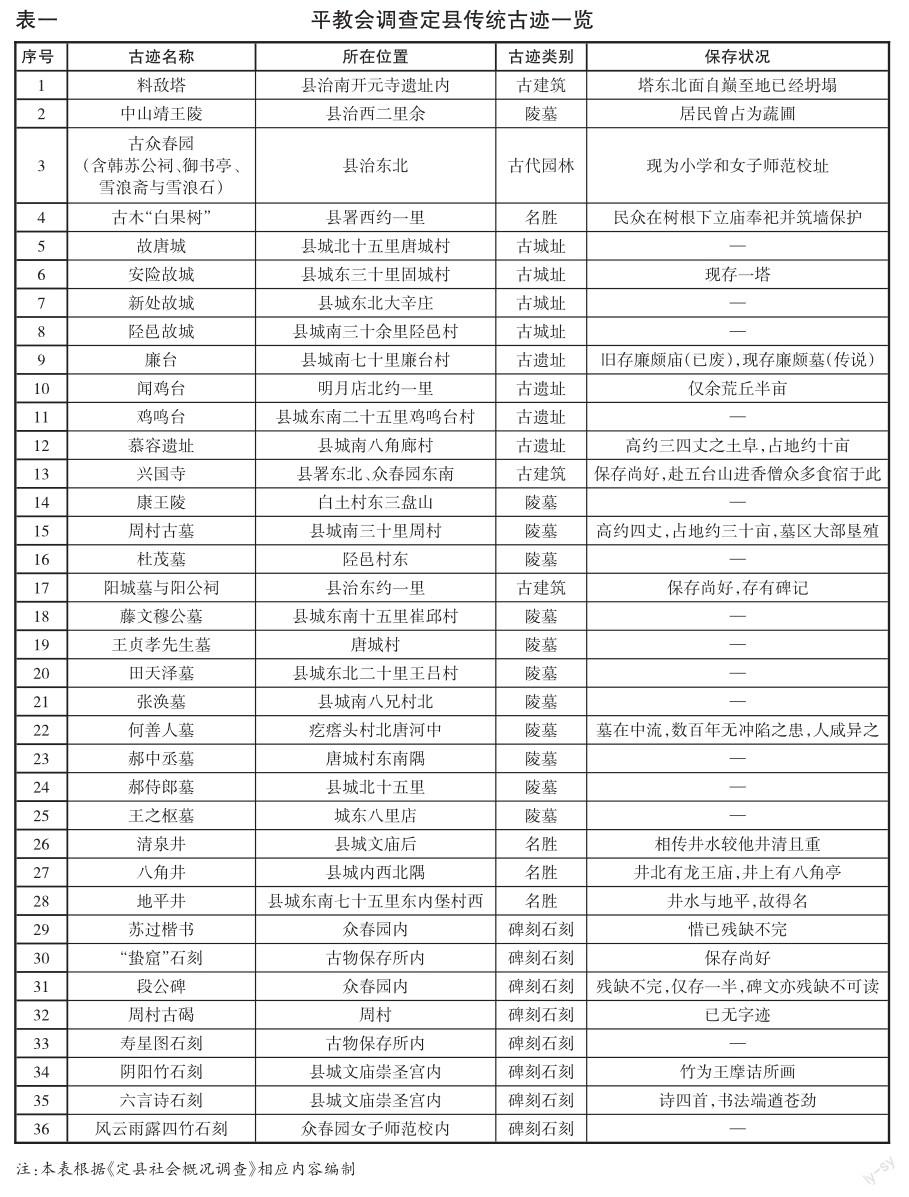

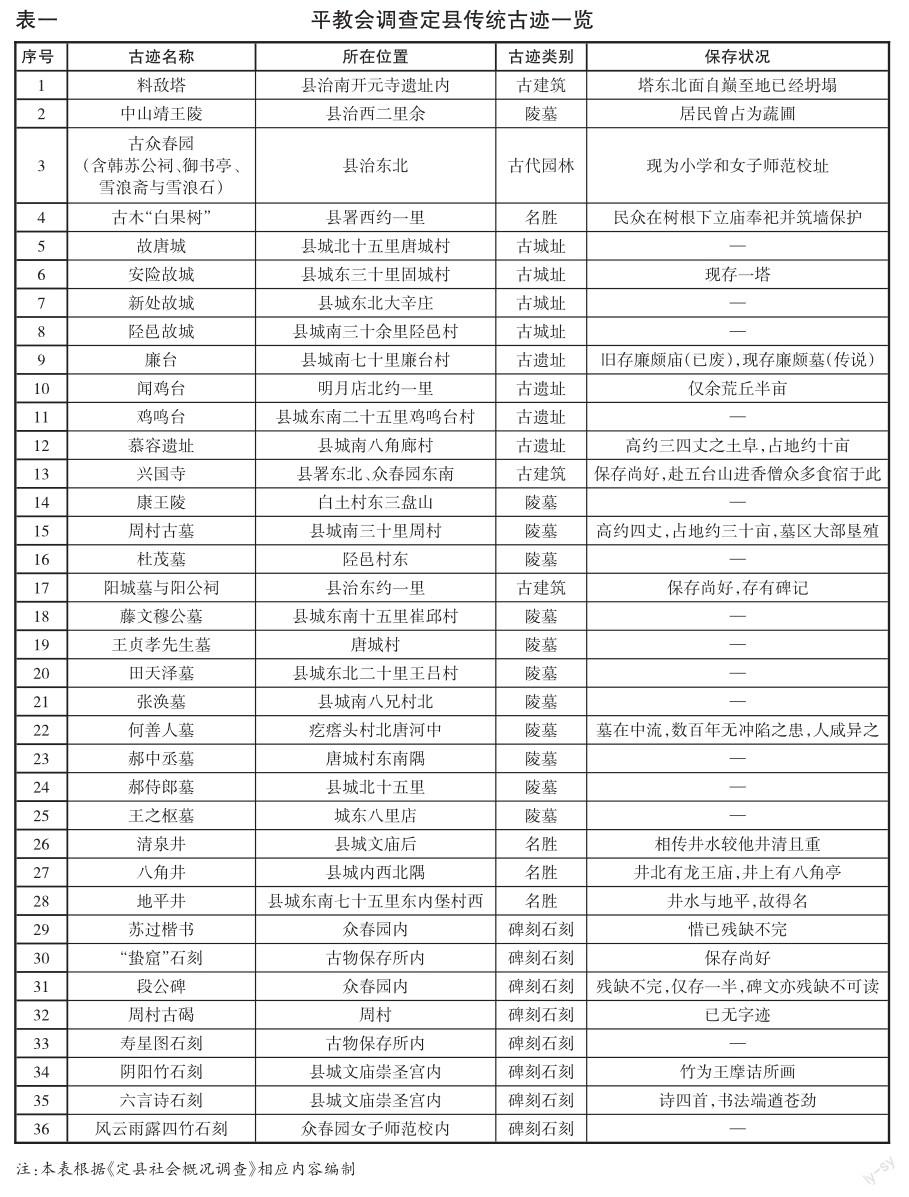

平教会在定县调查的36处传统古迹,包括古建筑3处、古城址4处、古遗址4处、陵墓12处、碑刻石刻8处、古代园林1处以及其他名胜4处(表一)[9]5—72。平教会在调查古迹基本情况时,大多对其进行了简要考述,在记录保存状况的同时对个别古迹的保护工作提出了建议。如古众春园在调查时已被师范学校占为校园,但游览者仍络绎不绝;古木“白果树”在调查时已有信众对其进行围挡并焚香祭祀;料敌塔在清代为“定州八景”之一,光绪十年(1884)塔身东北部坍塌以后一直未得到修缮,虽然地方当局明令禁止登临,但在调查时发现,游人登塔“欲禁不能”,故建议应尽早将塔修复。

在古物调查过程中,平教會亦将收藏可移动文物的定县古物保存所纳入调查范畴。据调查资料显示,该所创设于民国十年(1921),当时因修筑城关马路在料敌塔南边取土,掘得唐宋时代残碑及六朝造像多件,“大家都认为有保存的必要,所以把城乡各种公有古物,大加搜集”[9]90,在该县社会教育办事处附设古物保存所收藏,“造册备案,防备遗失”,“七八年来,古物也常有增加”[9]90。古物保存所藏品分金、石、陶、木四大类,以石类最多,金类次之,陶类、木类较少。其先由县社会教育办事处兼管,后划归县民众教育馆管理[9]90。平教会的这些调查记录可谓是20世纪20年代末华北地区县域社会文物保存状态的一个缩影。

三、定县实验中的农村庙宇调查

平教会在定县所调查的农村庙宇主要分布于该县东亭乡域内的62座村庄。与传统古迹调查一样,平教会亦设计了调查表。《定县社会概况调查》一书收录了关于农村庙宇调查的7种表格,分别为:“定县62村内各种寺庙数目”“62村历年毁坏庙宇数目”“62村每村原有与现有庙宇数目及其所当家数(所当家数指每村户数与庙宇数之比值,亦即每村平均多少户拥有一座庙宇)”“62村内原有及现有庙宇每种数目”“62村庙宇内供奉之主神数目”“62村庙宇内原有及现有偶像数目”“62村原有及現有庙宇之房屋间数”。

(一)庙宇存废情况

农村庙宇属于乡土建筑,其构成包括建筑本体和奉祀神祇(塑像和画像)等。据调查表“62村庙宇内供奉之主神数目”,供奉神祇共435个,分为38种,其中“五道最多,南海大士次之”[9]428。其中,为祈福免祸而敬奉者有观音、三皇、三清、城隍、罗汉、土地、五圣老母等,为招魂追悼而敬奉者主要为五道,为祈求降雨而敬奉者有玉皇、龙王、五龙圣母等,为镇摄邪祟而敬奉者有真武、二郎、齐天大圣、太公等,为祈佑子嗣而敬奉者主要为奶奶神,为祈免疾病而敬奉者主要为药王神,为祈免畜病而敬奉者主要为马王神,为祈免蝗灾而敬奉者主要为虫王、八蜡等,为祈免瘟疫而敬奉者主要为瘟神,为求财而敬奉者主要为财神,等等[9]431。据平教会调查,62村原有庙宇共计435座,房屋899间,当时保存下来尚有神像的庙宇仅104座,房屋171间,其余331座庙宇,有的神像已毁、房屋改为他用,有的尽被拆毁。庙宇内有画像者原有31座,现存26座。有塑像者原有396座,偶像总数2157个,现存78座,偶像总数404个[9] 429—430。《定县社会概况调查》的数据分析显示,至调查时,“过半数村庄已没有一座庙宇”,而庙宇存量最多的村庄平均9.3户拥有一座,庙宇存量最少的村庄平均362户拥有一座[9] 423。

(二)毁庙行动和庙宇他用情况

根据平教会实地调查和村民回忆,庙宇“年久失修自行损坏者占少数,有意毁坏的占大多数”[9]54—55。光绪二十六年(1900)定县发生“车寄教案”[9]54—55(定县车寄村的天主教堂为定县最大教堂,1900年被义和团攻占)后,八国联军侵犯定县,对义和团进行剿杀,定县乡村的许多庙宇遭到焚毁。民国三年(1914),县长孙发绪毁庙兴学,将200座庙宇改为学堂,次年又将45座庙宇改为学堂[9]422。调查表“62村历年毁坏庙宇数目”精确地显示了定县农村毁庙运动的阶段性特征——光绪八年至宣统三年(1882—1911)共毁庙67座,民国元年至民国十七年(1912—1928)共毁庙256座[9]422—423。

有135座被毁坏庙宇有再利用情况,调查显示包括:57座改为学校校舍,47座售为私产,8座改为村中更夫房,8座改为村中公用房,3座变为村中公地,2座改用为存储公物,2座用为村农林会办公,2座改为村公共租用房,2座改为村事务所,1座改为村自治所,1座变为公共林场,1座由道士居住,1座由平教会借为办公处[9]435—436。

综上可见,平教会调查农村庙宇时,不仅注意记录当时的保存状态,而且通过新旧数据对比反映其数量动态变化,从文化遗产层面折射出定县晚清以来的社会变迁情况:一是近代定县民间信仰颇为多元,底层民众的精神世界为形形色色的神祇所填充;二是当时定县农村之乡土建筑遗产遭受猛烈冲击,民间信仰场所几近无存;三是毁庙兴学在清末民初的定县社会成为常态。

四、平教会定县古物调查的意义

(一)在近代中国文物保护史上具有一席之地

近代中国历史上,官方曾多次组织开展文物普查:1908年,清政府内阁民政部曾发布文告咨行各省调查古迹,调查项目分为历代陵寝祠墓、名人遗迹、金石美术、其他(古城邑及单体古物)四类[10]65;1916年,北洋政府内务部发出《内务部为调查古物列表报部致各省长(都统)咨》,调查项目共12类,随令颁发调查表样式和说明书[10]70;1928至1933年,国民政府内政部组织开展历时5年的全国性文物普查,截止1933年底,共有25个省(市)调查上报古迹10615处、古物5352件[10]109。以上调查相关工作均通过传统官僚体系自上而下组织实施,但在当时的政治与社会环境里,一方面中央政府有效管治区域及政令影响力相对有限,另一方面各级行政机关执行力不强,古物调查缺乏举国体制保障,各地方政府往往敷衍了事,难以获得全面准确的数据。而在定县实验的语境中,平教会客观上与地方士绅阶层分庭抗礼甚至将其边缘化,掌握了一定的行政资源或公权力[11]。得益于此,相对于历届中央政府开展的简单“填表式”古物调查,平教会在定县实验中开展的古物调查从顶层设计、田野实践到成果总结有着较为完整的工作流程,同时获得了官方与民间的支持配合,调查成果比较详尽,具有一定学术价值。虽然民国知识界对于定县实验的评论毁誉参半,认为其乡村建设工作不过是一种研究活动,在宣传包装下打造了一个世外桃源式的模范县[12],但恰恰在这一“世外桃源”的庇护下,平教会以研究的态度完成了近代中国首次由民间团体主导、有相应理论指导、以县域为单元的包括传统古迹、馆藏古物、乡土建筑在内的较高质量的区域性文物普查。当代学者认为,尽管定县实验之路在当时是走不通的,但其定县社会调查经验是值得总结和借鉴的[13]。对于定县实验中的古物调查在近代中国文物保护史上的特殊意义亦应肯定。

(二)与毁庙兴学现象和破除迷信运动形成互证

清末民初,毁庙兴学俨然成为一种社会现象,官方和民间舆论多有鼓吹。1928年,时任国民政府内政部部长薛笃弼曾指出,“近更有因时代环境的变易,新发生了多少废物,也多不知利用”,建议将祠庙公所等不合时宜之“废物”改充学校或作其他教育用途[14]。1930年,中央大学邰爽积等发起成立“庙产兴学促进会”,并公开发布《中华民国庙产兴学促进会宣言》,声称“目今乡镇之间,庙宇用作校舍,已成通例;庙产拨作校产,亦已数见不鲜。我国教育之有今日,未始非此种运动之功……庙产兴学有久远之历史,出自全国教育界之公意,不妨碍人民之自由信仰,不妨碍佛理之研究,不妨碍人民所有权,不剥夺僧尼之生计,不毁灭名山胜迹”[15]。如前所述,清末定县毁庙兴学已有苗头,民国初年出现小高潮,至20世纪20年代末,在平教会已调查的定县农村庙宇中,42%被改为学校。由此可见,毁庙兴学在当时的县域社会里确是普遍现象。

国民政府建政之初,大力推行破除迷信运动,于1928年将《神祠存废标准》颁发各省市,将神祠分为先哲、宗教、古神、淫祠四大类,规定何者应存、何者应废及祀神礼节与应行改良之处等[16]。破除迷信运动的打击重点是所谓淫祠类神祠,《神祠存废标准》认为张仙、送子娘娘、财神、二郎、齐天大圣、瘟神、痘神、赵公明、时迁、宋江、狐仙等诸多民间神祇“实属有害社会,应由各地方行政长官,随时查考,如查有合于淫祠性质之神,一律从严取缔,以杜隐患”[17]。如前所述,据平教会调查,定县农村庙宇鼎盛时奉祀民间神祇近40种,奉祀偶像数量多达2000余个,而至20世纪20年代末,定县62村中80%以上的庙宇建筑和奉祀神像已被破坏,幸存之庙宇及神像基本符合《神祠存废标准》,由此亦可印证破除迷信运动对县域社会中的农村庙宇等乡土建筑遗产造成的冲击。

现有史料中关于清末民初之毁庙兴学现象和国民政府建政初期之废除神祠运动大多侧重于个案描述,缺少基于科學调查的量化记载,定县实验中的农村庙宇调查成果则填补了这一空白,与毁庙兴学现象和废除神祠运动形成了某种互证,体现了时代变迁对于县域社会基层治理的影响。

————————

[1]李景汉.社会调查部工作[G]//姜书阁.定县平民教育视察记.张家口:察哈尔教育厅编译处,1932:65.

[2]中华平民教育促进会.定县实验工作提要[M].北平:中华平民教育促进会,1934:5.

[3]朱馨斋.整理山东文献刍议[J].安徽文献,1947(3).

[4]周雪恒.中国档案事业史[M].北京:中国人民大学出版社,1994(4).

[5]河北省通志馆.河北省通志馆近况纪[J].河北月刊,1933(4).

[6]冯锐.乡村社会调查大纲:第一册[M].北平:中华平民教育促进会,1929:19—20.

[7]李景汉.实地社会调查方法[M].北平:和记印书馆,1933:412.

[8]李柳溪,李景汉.社会调查大纲[J].城市民教月刊,1933(1/2).

[9]李景汉.定县社会概况调查:下[M].北平:中华平民教育促进会,1933.

[10]史勇.中国近代文物事业简史[M].兰州:甘肃人民出版社,2009.

[11]宣朝庆.地方精英与农村社会重建:定县实验中的士绅与平教会冲突[J].社会学研究,2011(4).

[12]刘荣争.《独立评论》与20世纪30年代的乡村建设论争[J].学术探索,2007(2).

[13]杨雅彬.近代中国社会学:上[M].北京:中国社会科学出版社,2001:249.

[14]薛笃弼.六废利用[M].南京:国民政府内政部,1928:4.

[15]常惺.读了《庙产兴学促进会宣言》后的疑问[J].佛教评论,1931(1).

[16]淫祠邪祀之废除[G]//中国国民党中央统计处.民国二十二年之建设.南京:正中书局,1934:57.

[17]国民政府内政部.国民党中央执行委员会秘书处奉发《神祇存废标准》致各级党部函(1930年4月30日)[G]//中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第五辑:第一编:文化(一).南京:江苏古籍出版社,1994:495—505.

〔责任编辑:李琳〕