关于元代官府机构公用瓷研究的补充

2023-07-30余金保

【关键词】元代公用瓷;订烧对象;肃政廉访司;肃政廉访司分司

【摘要】通过梳理相关文献资料,对宣城、扬州两地出土的4件元代官府机构公用瓷款识进行分析,考述其订烧对象,确认了“宪台公用”青花款卵白釉瓷订烧对象是肃政廉访司,“宪司公用”青花款卵白釉瓷订烧对象是肃政廉访司分司。由此可进一步推知,元代部分官府机构公用瓷存在以实际使用方上级机构简称作为落款方式的特殊现象。此外,从纹样及落款内容、位置、读法等多个方面对这4件公用瓷进行比较分析,可知元代部分职能相同的官府机构及其分支机构所用公用瓷有着各自的设计样稿,而落款有可能不属于设计样稿内容。

中国古代官府机构有置办公用器的习惯,其中瓷质公用器出现的时间至迟不晚于宋代,到元代已经广为流行。虽然文献中对这类瓷器的具体来源和定制方式鲜有提及,但值得庆幸的是,近几十年来在部分城市老城区开发和基础建设的过程中,先后出土了不少元代官府机构公用瓷资料,对我们深入研究这类瓷器面貌具有十分重要的价值。尤为难得的是,部分元代官府机构公用瓷还带有铭文款识,为我们甄别公用瓷的订烧对象提供了重要参考。如江苏扬州和安徽宣城两地先后出土了一些元代景德镇窑烧造的官府机构公用瓷,揭示了元代部分官府机构公用瓷的使用情况。

此前已有学者关注到了元代官府机构公用瓷出土材料并进行了研究[1,2],但没有作为一个专门课题进行讨论[3],也未深入考察其使用细节。确切地说,当下元代官府机构公用瓷研究所取得的成果大多只适用于某一具体的官府机构,而不能勾勒出同一性质官府机构的不同层级使用公用瓷的全貌。

近来,笔者在检索文献的过程中发现了关于扬州和宣城两地出土元代官府机构公用瓷的新线索,对于解决上述问题具有十分重要的价值。现将研究所得介绍如下,不当之处,敬祈方家指正。

一、宣城、扬州两地出土元代官府机构公用瓷

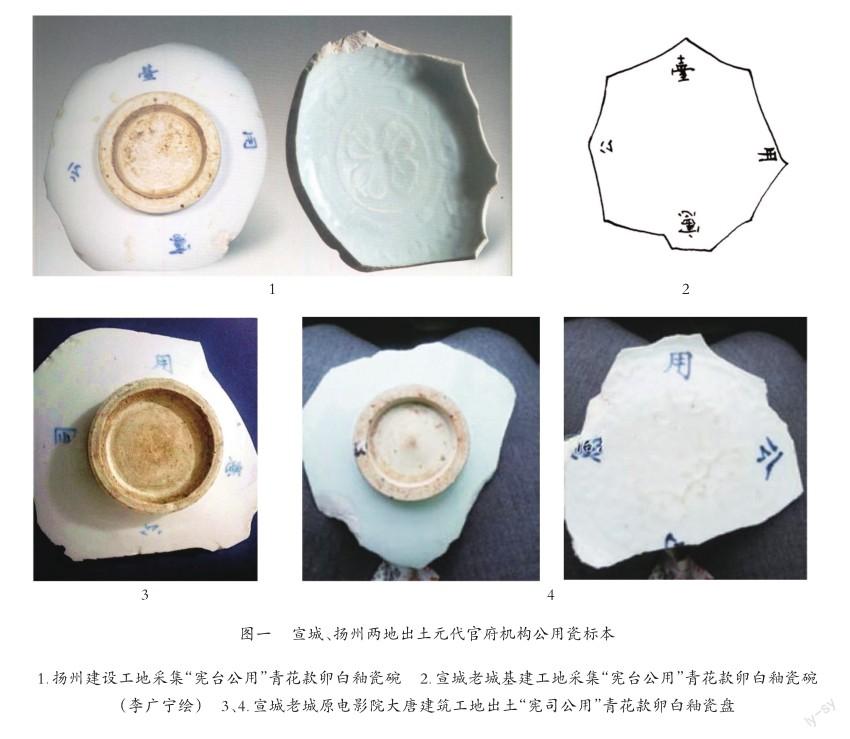

根据目前刊布资料,宣城、扬州两地共出土元代官府机构公用瓷4件,其中宣城出土3件,扬州出土1件。

1.“宪台公用”青花款卵白釉瓷碗

1998年春,王晓莲在扬州市一建设工地采集到一件极为特殊的元代卵白釉残碗(图一,1)[4]。碗内壁模印缠枝莲纹,内底模印十字宝杵纹,外壁用青花料书写“宪台公用”四字,文字呈“十”字形排列,对读。瓷碗尺寸不详。

2.“宪台公□”青花款卵白釉瓷碗

李广宁在宣城老城基建工地采集到一件卵白釉大碗标本(图一,2)[5]。碗外壁用青花料书写“宪台公□”字样,内壁装饰、尺寸均不详。李广宁参照扬州工地出土“宪台公用”青花款卵白釉碗标本,推断该碗青花款所缺文字为“用”。

3.“宪司公用”青花款卵白釉瓷盘

李晓陆在宣城老城原电影院大唐建筑工地采集到一件“宪司公用”青花款卵白釉盘标本(图一,3)[6]。盘内壁纹饰不详,内底模印四组缠枝莲纹,外壁用青花料书写“宪司公用”四字,文字呈“十”字形排列,对读,字体俊秀。残宽13厘米,底径6厘米。

4.“□□公用”青花款卵白釉瓷盘

宣城老城原电影院大唐建筑工地还出土过一件“□□公用”青花款卵白釉盘标本(图一,4)[6]。盘尺寸和内壁纹饰不详,内底模印四组缠枝莲纹,其外侧用青花料书写四字款识,呈“十”字形排列,其中“公用”二字完整可见,其余二字略有残缺:一字仅剩三分之二,从底部“心”字和中间的“罒”字结构,可以推断为“宪”字;另一字仅见底部竖钩,结合上述同样出土于该处的“宪司公用”盘标本款识,可以推断为“司”字。因此该器物款识亦应为“宪司公用”,但是书写方式不同,为旋读而非对读。

二、扬州、宣城出土元代公用瓷订烧对象分析

1.扬州出土“宪台公用”青花款卵白釉碗

对于此件标本,笔者曾结合文献记载考证其订烧对象很有可能是江北淮东道肃政廉访司[7]。之所以不能肯定,与发布信息的文章中[4]没有披露标本的具体出土地点有关。为此,笔者委托高安元青花博物馆熊振东先生向扬州博物馆咨询该标本出土情况,经查询入库资料,得到了两个重要信息:一是该碗除口沿残缺外,其余主体部分皆存,这对于明确其纹样信息十分重要;二是该碗出土于扬州大虹桥东岸的红园内,即双护城壕东岸一带,今虹桥坊星巴克的对面,靠近瘦西湖。

对照今天的扬州市地图可知,该标本出土地点为瘦西湖南端与外护城河交汇处的转角内侧。若对照《嘉靖惟扬志》中明人绘制的宋大城图可以发现,该地点位于宋大城西城墙中部偏北,即西门北侧(图二)[8];但在沿用元代的明代洪武时期扬州城即明旧城图中则发现,这一地点又显然不在城内(图三)[9]。那么该地点究竟是否在元代扬州城内呢?

事实上,目前所知明洪武时期扬州城的范围是元至正二十七年(1367)在此前扬州城基础上重新划定的。《明实录》记载:“(至正二十七年冬十月)置淮海翼元帅府。命元帅张德林、耿再成等守之。改扬州路为淮海府,以李德成知府事,按籍城中居民,仅余十八家。德林以旧城虚旷难守,乃截城西南隅,筑而守之。”[10]因此,元至正二十七年(1367)以前的扬州城应远比明清时期扬州旧城大,遗憾的是,有元一代,没有任何文献将其面貌记录下来。20世纪末,中国社会科学院考古研究所、南京博物院等单位联合对扬州城进行了考古发掘[11],确认元代扬州城基本沿用宋大城格局,只是对城门、城垣、瓮城进行了修缮和局部改动,并重新铺设了道路。因此,前述“宪台公用”碗的出土地点应位于元代至正二十七年(1367)以前扬州城范围之内。

需要指出的是,若按照《嘉靖惟扬志》中宋大城图的记录,该地点所在区域聚集了宋代扬州城内的主要官府机构。如州治位于扬州城的西北角,往南依次为司理院、司户厅,司户厅西侧是社坛,等等。鉴于元代扬州城基本沿用宋代衙署[12],则“宪台公用”碗的出土区域在元代应仍属衙署建筑區。王晓莲曾考证“宪台是御史台的别称”,并指出扬州出土这件“宪台公用”碗是御史台的珍贵历史遗存[4]。但是,元代扬州并未设御史台或行御史台,而是设有江南诸道行御史台下辖江北淮东道肃政廉访司[13]2180,故而能够与“宪台公用”碗产生直接关联的官府机构就仅有江北淮东道肃政廉访司了。

2.宣城出土“宪台公用”青花款卵白釉碗

此前,李广宁推测此件标本的订烧对象可能是宣州府衙[6],但在文章中未披露标本的出土地点和装饰纹样。后仔细研读相关文章发现,李晓陆曾根据《元史》相关记载推测该碗的订烧对象可能为江东建康道肃政廉访司,并透露该标本出土于宣城梅文鼎纪念馆建筑工地(即今梅文鼎纪念馆所在),且该地在宋元明清时期一直是宁国府(元时称为宁国路总管府)府治所在地,靠近宣城著名建筑谢公楼,当地俗称“府头山”[6]。若能进一步确认江东建康道肃政廉访司衙署与元代宁国路总管府治的位置关系,无疑对判定宣城出土“宪台公用”碗的订烧对象具有积极意义。

梳理相关文献可知,江东建康道肃政廉访司衙署很有可能就在寧国路总管府治所内。元代肃政廉访司的前身是提刑按察司,而在宋代,作为提刑、按察司衙署的司法厅一般是在州府治所内,如前述所举扬州宋大城地图中,司法厅即位于州治衙署东侧,与之并排,故而元代提刑按察司衙署很可能仍在州府治所内。至元二十九年(1292),提刑按察司更名为肃政廉访司[13]2179,但其衙署设置应不会有太大变化。以司狱司为例,有元一代,其先是隶属于提刑按察司,至元二十九年(1292)改隶肃政廉访司[14]。郑鹏在《元代地方监察机关司法监督职能考论》一文中提到司狱司一般设在路、府、州治所内衙署附近,如松江府司狱司在府治西垣外,镇江路司狱司自元至清皆在府治谯楼旁[15]。既然司狱司始终在路、府、州治所内,那么作为其上级官府机构的肃政廉访司的衙署也应设在路、府、州治所内。此外,通过分析文献资料可知,肃政廉访司分司衙署同样设置在总管府治所内。如《嘉庆松江府志》卷十五《建置志·古署》记载:“旧丞厅,府西二十步旧监盐厅元为司狱司,……。旧尉厅,府治东二百三十步元为肃政廉访司分司。”[16]又如《永乐大典方志辑佚》载:“江东建康道肃政廉访司分司衙,旧为郡之小厅,太守避正堂弗居,于此治事。厅后有堂曰宽民。”[17]表明元代松江府肃政廉访司分司、江东建康道肃政廉访司分司衙署皆位于州府治所内。

由上述分析可知,不论是各道肃政廉访司衙署还是肃政廉访司分司衙署,其办公之地皆为所在地路、府、县治所内。因此,置司宁国路的江东建康道肃政廉访司衙署理应在宁国路总管府治所内。鉴于李广宁所披露的“宪台公用”青花款卵白釉大碗出土地梅文鼎纪念馆就是元代宁国路总管府治所所在[18],那么将该碗的订烧对象视为江东建康道肃政廉访司的推论应该是合理的。

3.宣城出土“宪司公用”青花款卵白釉盘

2件“宪司公用”盘皆出土于宣城老城区原电影院大唐建筑工地。李晓陆指出,该地是元代宁国路万户府衙署所在,并结合文献资料进一步推断这2件标本的订烧对象是江东建康道肃政廉访司[6]。但由于出土地点万户府衙署与器物款识所对应官府机构不符,围绕这2件标本产生了诸多疑问。为此,笔者结合文献资料,就“宪司公用”青花款的订烧对象及其出土地点问题予以详细考述。

事实上,出土地点宁国路万户府衙署与器物款识对应官府机构江东建康道肃政廉访司并不存在不符问题,这与该地点的行政设置在元代发生了一系列变动有关。《嘉靖宁国府志》载元代宣城县治“在府治西北,元(原)万户府故址”[19],可知宣城万户府衙署在元代某一时期变成了宣城县治所。关于这一改变的具体时间,《至正金陵新志·兵防志·本朝兵戍大略》记载:“大德元年,益都新军万户府自宁国路迁镇建康府,于前宋游击军军营内置府。”[20]由此可知,宁国路万户府于大德元年(1297)迁往建康府,那么此后原宁国路万户府衙署应即成为了宣城县治所。

需要指出的是,李晓陆虽然指出了宣城梅文鼎纪念馆与大唐建筑工地出土公用瓷标本青花款的差异,但未能进一步弄清楚这种差异所代表的意义。《元史·百官二》记载:“以监临东南诸省,统治各道宪司,而总诸内台。”[13]2178其中的“内台”指大德三年(1299)更名的江南诸道行御史台,也称南台,而《元史·百官二》“肃政廉访司”条记载,江南诸道行御史台下统江南十道肃政廉访司[13]2180,故而前述“各道宪司”应是指江南十道肃政廉访司。由此可推知,“宪司”是肃政廉访司的简称。若是仅就款识本身而言,似乎宣城大唐建筑工地出土“宪司公用”青花款卵白釉盘的订烧对象应该是江东建康道肃政廉访司。但是前述指出江东建康道肃政廉访司衙署位于宁国路总管府治内,即今梅文鼎纪念馆所在。与此同时,梅文鼎纪念馆所在地出土有“宪台公用”青花款卵白釉碗。毫无疑问,“宪台公用”青花款卵白釉碗的使用对象是宁国路总管府治所内的江东建康道肃政廉访司。那么宣城大唐建筑工地出土“宪司公用”青花款卵白釉盘的使用对象又应为何?要想解决这一问题,首先要弄清楚“宪司公用”青花款卵白釉盘出土地点所对应的元代宣城县治治所内衙署。笔者推断,该出土地点极有可能是江东建康道肃政廉访司分司所在。

元代在监察机构的架设上采用台道式监察体系,形成了以中央御史台为中心,行御史台为重点,二十二道肃政廉访司为经纬的监察网络。其中肃政廉访司采取分司出巡和总司坐镇的运作方式,如李治安在《元代政治制度研究》一书中指出:“廉访司分司、总司制确定后,分司官负责的照刷案牍也是在八月至翌年四月之际举行。”[21]《宪台通纪(外三种)》“分巡日期”条记载:“钦奉圣旨:‘各道分司,每岁须以八月中出巡,次年四月中旬还司,理合申禀。”[22]

关于肃政廉访司分司衙署所在,元俞镇《建廉访司廨记》记载,浙西道肃政廉访司衙署在杭州,至大三年(1310)佥事吴公彦又在松江府县尉厅故址建浙西道肃政廉访司分司公廨[23]。既然松江府在府治旧县尉厅设有廉访司分司,以此推测,江东建康道肃政廉访司在宁国路总管府府治也可能设有分司机构。虽然查找元代文献并没有发现宁国路江东建康道肃政廉访司分司的有关资料,但在《弘治徽州府志》中有“江东建康道肃政廉访司分司衙,元置,在路治西,今改为经历司”的记载[24],表明徽州路在路治设有江东建康道肃政廉访司分司。前述中提及,肃政廉访司下辖机构司狱司广泛分布于路、州、府之中,那么同属肃政廉访司下辖机构的肃政廉访司分司也应在路、州、府中均有分布。而元代宣城县是宁国路总管府附郭县[25],规模接近州,级别较一般县要高[26],很有可能也设有肃政廉访司分司机构。结合松江府肃政廉访司分司衙署位于松江府治所内旧县尉厅来看,宣城县内的肃政廉访司分司衙署很有可能也位于县治所内。若是这一推断无误,那么宣城县治所所在的宣城老城区原电影院大唐建筑工地极有可能亦是江东建康道肃政廉访司分司衙署所在,那么“宪司公用”青花款卵白釉盘的订烧对象极有可能是江东建康道肃政廉访司宣城县分司。

综上,可知扬州、宣城两地出土“宪台公用”青花款卵白釉瓷订烧对象皆是肃政廉访司,而宣城出土“宪司公用”青花款卵白釉瓷订烧对象则是肃政廉访司分司。这一现象表明,元代部分官府机构公用瓷是以实际使用瓷器的官府机构的上级机构简称作为落款方式。个中可能存在两种情况:一是订烧对象和使用对象并不一致,即元代部分官府机构公用器皆是由上级机构替下级机构置办,因此置办公用瓷的落款为上级官府机构简称;二是订烧对象与使用对象一致,但某些条例可能规定了公用器在置办过程中必须以上级官府机构名义进行,继而以上级官府机构的简称为落款。鉴于此前所见部分青花款卵白釉瓷存在外壁用青花书写“饶州路总管府”等字样而内壁模印“枢府”款的情况[27],上述规律可能仅存在于元代中央官府机构及其分支机构的公用器制度中,而不适用于一般地方官府机构公用器。

三、元代官府机构及其分支机构公用瓷异同之比较

仔细对比上述“宪台公用”和“宪司公用”青花款卵白釉瓷器,不难发现同一职能官府机构因级别不同,使用公用瓷的面貌也存在差异,这无疑是探讨元代官府机构及其分支机构公用器区别的绝佳实例。下文就以“宪台公用”和“宪司公用”青花款卵白釉瓷为代表,对该问题作初步探讨。

1.青花款内容不一

除用于表明瓷器用途的“公用”二字相同以外,元代肃政廉访司公用瓷皆以其上级主管机构——御史台或江南诸道行御史台的简称为落款,即“宪台”二字,而廉访司分司公用瓷则是以其上级主管机构——肃政廉访司的简称为落款,即“宪司”二字。

2.青花款落写位置不一

扬州和宣城出土肃政廉访司所用卵白釉碗青花款皆位于外壁下腹近底处,而宣城出土廉访司分司所用卵白釉盘青花款落款位置不尽统一,一件位于盘内底,另一件则是与“宪台公用”青花款一样,位于器物外壁下腹近底处。这一现象似可说明元代对于中央官府机构及其分支机构公用瓷的落款位置没有统一要求。

3.青花款读法不一

虽然上述4件公用瓷的青花款皆呈“十”字形排列,但读法不尽相同。扬州和宣城出土肃政廉访司所用卵白釉碗青花款读法均为先由上至下,再由右至左;宣城出土2件廉访司分司所用卵白釉盘青花款一件是由上至下,再由右至左,另一件则是按逆时针方向旋读。这表明元代部分官府机构及其分支机构公用瓷对于落款书写方式也没有做统一要求,多种情况并存似乎意味着公用瓷落款书写顺序完全是随意而为。

4.纹饰不一

除了宣城出土“宪台公用”青花款卵白釉碗纹饰不明外,其余3件卵白釉瓷纹饰皆清晰可辨。其中,扬州出土“宪台公用”青花款卵白釉碗内底模印十字宝杵纹,内壁模印缠枝莲纹。另外2件“宪司公用”青花款卵白釉盘内壁纹饰不详,内底皆模印四组缠枝莲纹。由此可见,元代肃政廉访司所用公用瓷纹样与廉访司分司所用公用瓷纹样并不一致。

借由上述比较分析,不难看出元代部分官府机构及其分支机构公用瓷使用了完全不同的纹样,与此同时,不同官府机构公用瓷的落款位置、内容、读法也不相同。这似乎可以说明元代部分官府机构及其分支机构没有遵循统一的公用瓷设计样稿,而是各自设计,且落款可能不属于设计样稿内容之一。值得注意的是,以往所见“枢府”款卵白釉瓷,其模印款皆在器物内壁,位置相对统一和规范。鉴于青花款书写较之模印款灵活多变,元代御史台及其分支机构公用瓷落款之所以出现上述差异,也可能与落款操作方式有关。耐人寻味的是,元代晚期景德镇窑“枢府”款卵白釉瓷与“宪台公用”“宪司公用”青花款卵白釉瓷的出现时间是重叠的,这似乎又可以说明元代不同职能官府机构对于本机构及其分支机构的落款操作方式有着各自不同的要求。

附记:文中标本相关信息由高安元青花博物馆熊振东先生代为咨询,由扬州博物馆工作人员帮忙检索,谨致以诚挚谢意!

————————

[1]汪庆正.景德镇的元代瓷器[M]//汪庆正.中国陶瓷全集:11:元(下).上海:上海人民美术出版社,2000:12—20.

[2]陆明华.元代景德镇卵白釉瓷烧造及有关问题[M]//汪庆正.中国陶瓷全集:11:元(下).上海:上海人民美术出版社,2000:21—30.

[3]余金保.元代“枢府”款枢府釉瓷使用对象及其用途[J].考古与文物,2014(6):84—90.

[4]王晓莲.元枢府瓷“宪台公用”青花铭碗[J].收藏家,2000(3):23—25.

[5]李广宁.新发现的古代瓷器铭文款识考辨[J].东南文化,1999(1):89—91.

[6]李晓陆.元青花“宪司公用”初探[N].中国文物报,2015-12-15(7).

[7]余金保.略论元代官府机构公用瓷置办模式[J].文物季刊,2022(4):108—116.

[8]朱怀干,盛仪.嘉靖惟扬志:卷之一:郡邑古今图[M].刻本.1542(明嘉靖二十一年).

[9]汪勃,王小迎.扬州南宋堡城和宝祐城的发掘与研究[J].中国国家博物馆馆刊,2015(9):112—131.

[10]明太祖实录:卷五:至正二十七年冬十月[M]//国立北平图书馆红格抄本微卷放大影印本.台湾中央研究院历史语言研究所,校印.台北:台湾中央研究院历史语言研究所,1966:58.

[11]中国社会科学院考古研究所、南京博物院、扬州市文化局扬州城考古队.江苏扬州宋三城的勘探與试掘[J].考古,1990(7):608—613.

[12]成一农.宋、元以及明代前中期城市城墙政策的演变及其原因[C]//中村圭尔,辛德勇.中日古代城市研究.北京:中国社会科学出版社,2004:145—183.

[13]宋濂,等.元史:卷八十六:百官志二[M].北京:中华书局,1976:2179.

[14]韩国学中央研究院.至正条格(校注本)[M].首尔:韩国学中央研究院,2007:136.

[15]郑鹏.元代地方监察机关司法监督职能考论[C]//刘迎胜.元史及民族与边疆研究集刊:第三十五辑.上海:上海古籍出版社,2018:88—101.

[16]宋如林,孙星衍,等.松江府志[M].松江府学明伦堂刻本.1818(明嘉庆二十三年).

[17]永乐大典方志辑佚[G].马蓉,陈抗,钟文,等,点校.北京:中华书局,2004:1053.

[18]汪葛春.明清时期宁国府书院研究[D].合肥:安徽大学,2017:13.

[19]黎晨,李默.嘉靖宁国府志:卷四:次舍记[M].刻本.1536(明嘉靖十五年).

[20]张铉.至正金陵新志:卷十:兵防志:本朝兵戍大略[M].集庆路刻本.1344(元至正四年).

[21]李治安.元代政治制度研究[M].北京:人民出版社,2003:310.

[22]赵承禧,等.宪台通纪(外三种)[M].王晓欣,点校.杭州:浙江古籍出版社,2002:116.

[23]俞镇.建廉访司廨记[M]//张铉.至正金陵新志.集庆路刻本.1344(元至正四年).

[24]彭泽,汪舜民.弘治徽州府志:卷二:地理二:古迹[G]//上海古籍书店.天一阁藏明代方志选刊.上海:上海古籍书店,1964.

[25]宋濂,等.元史:卷六十二:地理志五[M].北京:中华书局,1976:1500.

[26]宋亮.城市与政区:元代附郭县相关问题研究[D].西安:陕西师范大学,2018:5—9.

[27]张庆玉.元青花:汉蒙英对照[M].宝音贺希格,蒙译.杨蜀艳,周岩,英译.北京:民族出版社,2017:46—50,79—82.

〔责任编辑:张晓虹〕