北魏云中镇、朔州建制变迁及治城考

2023-07-30景苛苛张文平

景苛苛 张文平

【关键词】北魏;盛乐旧都;云中镇;朔州;古城村古城

【摘要】北魏王朝定都平城之后,为了加强盛乐旧都的军事防御,在云中之地设立云中镇、朔州,兼行军事与行政职能。孝文帝拓跋宏迁都洛阳前后,废云中镇,存留朔州,朔州下辖盛乐、云中二郡。初步考证,云中镇、朔州及盛乐郡的治所为今内蒙古呼和浩特市托克托县古城村古城,云中郡治所为今呼和浩特市和林格尔县土城子古城。

公元398年,北魏王朝定都平城(今山西大同),以盛乐(位于今天以大黑河流域为中心的呼和浩特平原上)为旧都,或称作云中。《魏书》记载,为加强盛乐旧都的军事防御,在这一地区设置有云中镇、朔州等军事、行政建制。关于云中镇、朔州的设置、变迁过程及治城所在,前人无专门研究,只有鲍桐《北魏北疆几个历史地理问题的探索》一文有所涉及,但论述极为简略[1]。本文辨析相关史料,结合新的考古学研究成果,试就云中镇、朔州的军事、行政建制变迁及治城略作探讨。

一、《魏书》所见云中镇、朔州军事及行政建制变迁

《魏书》是研究云中镇、朔州的第一手资料。综合《魏书》相关记载,云中镇、朔州的军事及行政建制变迁可分为三个阶段。

(一)第一阶段:从八部帅“以监之”到安原“出监云中军事”

北魏定都平城之后,设置了“京畿四至”。据《魏书·食货志》记载:“天兴初,制定京邑,东至代郡,西及善无,南极阴馆,北尽参合,为畿内之田;其外四方四维置八部帅以监之,劝课农耕,量校收入,以为殿最。”[2]经考证,这里的“参合”为今天内蒙古乌兰察布市的黄旗海盆地[3]。黄旗海盆地以北的阴山山脉、以西的呼和浩特平原均不在北魏初年的京畿范围之内,属于八部帅统领之地。八部帅为游牧部族首领,他们的统领地并没有设立固定的军事行政建制。

到明元帝拓跋嗣时期,柔然兴起于漠北,为了加强防御,中央派遣征战有功的将领镇守北部边疆。据《魏书·安同传》记载,明元帝时期,大将安原“出监云中军事”[4]714。这是《魏书》中最早出现的关于镇守云中的记载,此时尚未设置云中镇。

明元帝泰常八年(423),“筑长城于长川之南,起自赤城,西至五原,延袤二千余里,备置戍卫”[5]。此时北魏王朝开始于燕山—阴山山脉东西一线建城置戍,开启了于这一地区构筑固定的军事防御体系的先声。始光元年(424),太武帝拓跋焘初即位,“八月,蠕蠕率六万骑入云中,杀掠吏民,攻陷盛乐宫。赭阳子尉普文率轻骑讨之,虏乃退走”[6]。此战虽击退柔然,但也让太武帝意识到加强盛乐旧都军事防御力量的必要性。

(二)第二阶段:从来大千“镇云中”到司马楚之父子世袭“云中镇大将、朔州刺史”

从5世纪30年代初开始,为防御柔然,北魏王朝陆续于漠南及河西地区设置军镇。最初设置于这一地带的军镇有六個,习称为“六镇”。大约在设立六镇的同时,北魏于盛乐旧都设立了云中镇。据《魏书·来大千传》记载:“(来大千)从讨蠕蠕,战功居多。迁征北大将军,赐爵庐陵公,镇云中,兼统白道军事。……延和初,车驾北伐,大千为前锋,大破虏军。世祖以其壮勇,数有战功,兼悉北镇险要,诏大千巡抚六镇,以防寇虏。”[4]725来大千镇云中的同时“巡抚六镇”,一定程度表明此时已设有云中镇。云中镇镇守盛乐旧都,地位要高于六镇;云中镇将“兼统白道军事”,盛乐旧都以北的阴山白道直至漠南由白道连通的今武川盆地及希拉穆仁河流域,均为云中镇直属辖区。

太武帝太平真君年间(440—451),司马楚之出任云中镇大将、朔州刺史。司马楚之为东晋皇室后裔,明元帝时归顺北魏,后又得到太武帝器重,“寻拜假节、侍中、镇西大将军、开府仪同三司、云中镇大将、朔州刺史,王如故。在边二十余年,以清俭著闻”[7]857。司马楚之于文成帝和平五年(464)去世,死后获得陪葬皇陵金陵的殊荣。

在司马楚之担任朔州刺史之前,《魏书》中并未见有关于朔州的记载,由此推断朔州的设置时间就在司马楚之担任云中镇大将、朔州刺史之际。太武帝时期,随着军镇地位的提高,军镇逐渐制度化,许多地方出现州、镇并存的现象,从而引发州刺史与镇将之间的矛盾。针对州镇异制问题,太武帝采取了州镇同治一所的制度,并任命同一官员担任州刺史和镇将[8]。司马楚之担任云中镇大将、朔州刺史就是这一制度的产物,同时也体现了北魏统治者对盛乐旧都的重视。司马楚之之后,其子司马金龙、司马跃先后继任云中镇大将、朔州刺史。

(三)第三阶段:从云中镇撤治到朔州陷落

太和十八年(494),孝文帝拓跋宏迁都洛阳,代表着北魏政治、经济中心的南移。此后,北魏政区设置变动较大,军镇州郡化明显,大部分军事作用不突出的军镇被废除,只保留州的建制。“废镇存州”的例子很多,如废统万镇存夏州,废上邽镇存秦州等。随着六镇军事防御体系的不断完善,云中镇的军事防御作用也大不如前。司马跃于孝文帝时期改任“祠部尚书、大鸿胪卿、颍川王师”[7]860,后于太和十九年(495)病逝。司马跃之后,《魏书》再无关于云中镇将的任职记载。由此推断,云中镇建制被撤销,时间大体是在孝文帝迁都之前。

云中镇撤治之后,朔州有两个重要变化:一是实行单纯的州郡制管理,下辖盛乐、云中二郡,其中盛乐郡为州治,这一点下文将作详细论述;二是朔州刺史的军事管理权依然很大,尤其是兼统漠南几个军镇。6世纪初,慕容契任朔州刺史,兼统“沃野怀朔武川三镇三道诸军事”[9],后来杨椿任朔州刺史时改为“都督朔州抚冥武川怀朔三镇三道诸军事”[10]。

孝明帝元诩正光四年(523),六镇起义爆发,引发了北魏社会的大动乱。为了平息叛乱,孝明帝加快推进军镇州郡化,孝昌年间(525—527)在六镇实行改镇为州,改怀朔镇为朔州,改朔州为云州。改镇为州的举措并未完全推行下去,朔州地区很快陷落,改称的云州寄治于并州界,成为名存实亡的侨置州郡。

二、关于云中镇、朔州治城

云中镇、朔州同治于一城,位于盛乐旧都所在的呼和浩特平原上。鲍桐《北魏北疆几个历史地理问题的探索》一文认为该城址为今天呼和浩特市和林格尔县的土城子古城[1]。云中镇、朔州究竟是否治于土城子古城,實有重新讨论的必要。

目前,考古调查与发掘确认的位于呼和浩特平原上的北魏古城址,除土城子古城之外,还有位于呼和浩特市托克托县的古城村古城、呼和浩特市回民区的坝口子古城和赛罕区的西达赖营古城(图一)。

古城村古城位于托克托县古城镇古城村西侧,西北距大黑河约6.5千米,再向北正对大青山抢盘河通道。城址西北部历史上遭大黑河河水冲毁,墙体走向不明,由现存墙体可知城址平面大体呈四边形。东墙、西墙均为直墙,南墙、北墙均有曲折,其中南墙保存较为完好,曲尺走向明显。东墙长约1600米,南墙长约2000米,西墙、北墙均残长约1200米,周长超过7000米。城墙为夯筑,大部分保存完好,最高处达5~6米,可见墙体断面基宽约16米。西墙南段残存两座马面,其他墙体上的马面均已破坏无存。北墙、西墙各开一门,南墙开二门,东墙因受破坏是否有门址已不清楚。城址西南角有一小城,约180米见方,南墙开门。大城内有多处建筑遗迹,其中中部一座俗称“钟鼓楼”的大型夯土台基曾出土一尊北魏太和八年(484)鎏金释迦铜像,似为一处佛教寺院遗存[11](图二)。该城址中的大城城墙之中夹杂大量战国秦汉时期的陶片,所以大城的年代要晚于战国秦汉;小城的西墙、南墙叠压于大城城墙之上,年代要晚于大城。北魏之前,这一区域最早为战国赵武灵王时期修筑的云中郡郡治,秦汉沿用为云中郡郡治云中县;在北魏之后,敦煌本《驿程记》记载这一区域有唐代子河驿[12]。综此,推测古城村古城的大城为北魏城邑,小城则为唐代子河驿旧址。

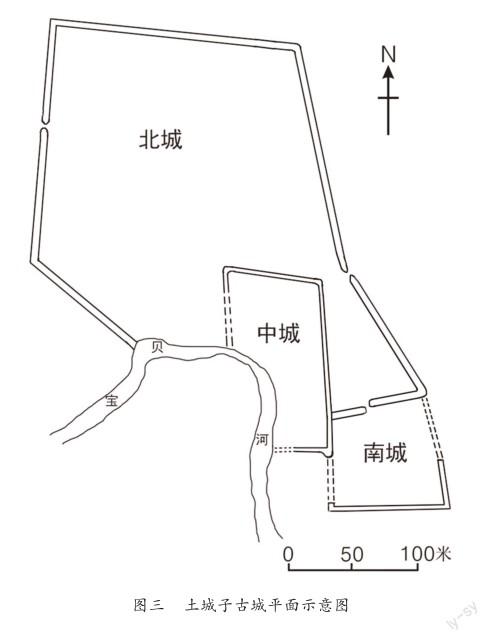

土城子古城位于和林格尔县盛乐镇上土城村北约1.5千米处,坐落在呼和浩特平原与南部低山丘陵区的交界地带,南临黄河支流什拉乌素河的支流宝贝河。城址经正式考古发掘,分为南城、中城、北城三部分(图三)。其中北城为唐代单于大都护府故城。南城平面大体呈方形,南北长约550米,东西宽约520米,包含汉代、北魏两个时期文化层。中城位于南城西北部,西南角遭河水冲刷,平面呈长方形,南北长约730米,东西宽约450米,城内文化层包含汉代、北魏、唐代、辽金元等多个时期。发掘者认为,南城为西汉定襄郡郡治成乐县,东汉划归云中郡;北魏时期沿用了南城,并新建中城;辽金元时期,继续沿用了中城[13]。

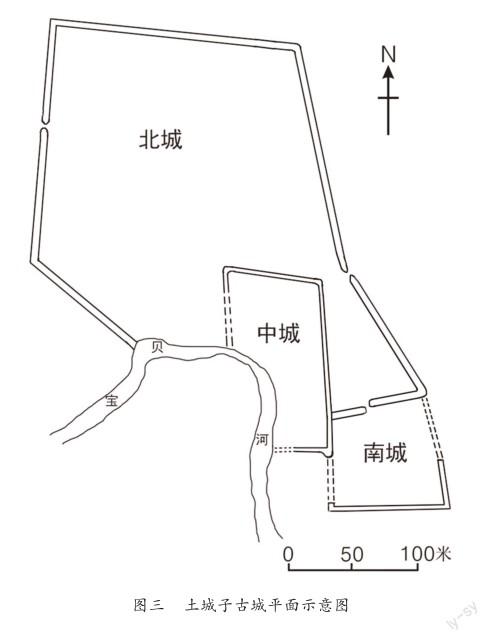

坝口子古城位于呼和浩特市回民区攸攸板镇坝口子村,西临五里沙河,北扼大青山南麓的蜈蚣坝山口处。城址平面呈长方形,南北长约585米,东西宽约340米。南墙向北202米处有一道横断全城的东西向墙将城址分为南、北二城。北城中部筑有三座南北相连的子城,俗称“里罗城”。南起第一子城南北长约104米,东西残宽约88米;第二子城南北长约80.5米,东西残宽约92米;第三子城南北长约82米,东西残宽约94米(图四)。第一子城南部地表散布有数量较多的汉代绳纹瓦和北魏素面瓦,还有灰色绳纹夹砂陶片、绳纹砖等,部分遗物或可晚至隋唐。南城内遗物甚少,亦未发现建筑遗迹。城内曾出土萨珊波斯卡瓦德一世银币1枚、库思老一世银币3枚[14]。由于古城破坏严重,且未经考古发掘,对于北城、南城、各子城的始建年代是否一致及增修沿用等情况尚无法得知。有学者考证该城址最早为秦汉时期云中郡武泉县故城,北魏加筑沿用为白道城,唐代继续沿用[11,15]。

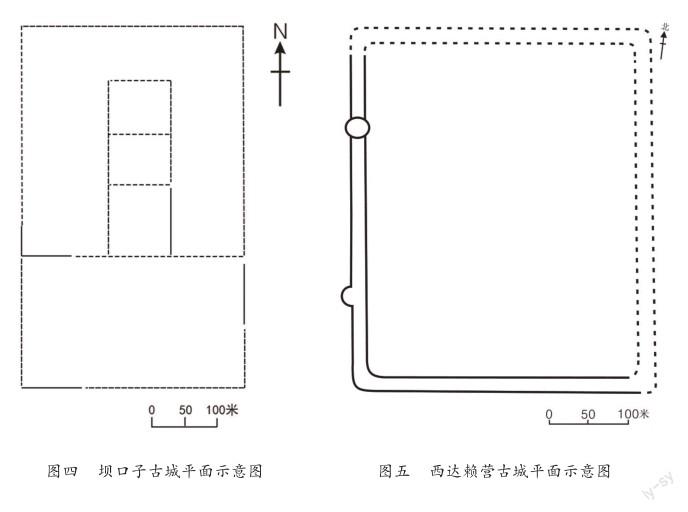

西达赖营古城位于呼和浩特市赛罕区金河镇西达赖营村北侧的冲积平原之上,北距大黑河约5千米。城址平面呈长方形,南北长约410米,东西宽约360米。夯筑城墙,东墙、北墙均已破坏无存,南墙保存最好,宽近20米,残高2~3米,西墙北段有一座圆形台基,南段有一座马面。古城门址已破坏,位置不清(图五)。城内散布遗物较少,可见颈部饰三条平行线纹的泥质灰陶罐残片,板瓦较多见,瓦背多饰网格纹,瓦腹多饰布纹[16]。该城址未经正式考古发掘,根据地表散布遗物可初步推断为北魏城邑。

上述四座北魏城址中,古城村古城最有可能为北魏云中镇、朔州治城,也是盛乐郡治所所在。首先,古城村古城规模最大,出土遗物级别较高,所出莲花纹瓦当、佛造像瓦当与汉魏洛阳城出土瓦当基本一致。其次,大黑河是呼和浩特平原之上最大的黄河支流,是拓跋鲜卑于258年迁徙至盛乐之后主要的活动地域,古城村古城正好位于大黑河南岸,且向北正对大青山抢盘河通道,战略位置十分重要。最后,从太和十八年(494)孝文帝北巡路线来看,古城村古城的位置也与朔州相吻合。据《魏书·高祖纪》记载,太和十八年(494)秋七月“壬辰,车驾北巡。戊戌,谒金陵。辛丑,幸朔州。……八月癸卯,皇太子朝于行宫。甲辰,行幸阴山,观云川。”[17]174孝文帝从平城出发后西行,经今明长城之上的杀虎口进入今呼和浩特市和林格尔县境内,再顺着浑河上游苍头河北上,经今乌兰察布市凉城县西北部的石匣子沟(北魏参合陉)进入盛乐。在今天的大黑河南岸,孝文帝由东向西依次途经金陵(大约在今呼和浩特市赛罕区黄合少镇南地村以北宝贝梁一带)、青冢(今呼和浩特市玉泉区“昭君墓”)到达朔州,又从朔州出发向北登临阴山,在今天大青山蜈蚣坝之上的坝顶遗址举行了祭天仪式[18]。

在孝文帝北巡盛乐之前,云中镇建制已经撤销。据《魏书·地形志》记载,云州下辖4郡9县[19]。云州为六镇起义之时由朔州改名而来,所辖郡县大部分为侨置之后的行政建制,原属于朔州管领的仅有盛乐、云中二郡。据《周书·阎庆传》记载,阎庆的曾祖阎善曾担任北魏龙骧将军、云州镇将,因而定居于云州之盛乐郡;阎庆的父亲阎进因六镇之乱中守卫盛乐有功,升任盛乐郡守[20]。由此条史料可见,盛乐郡在六镇之乱前已存在,所谓“云州镇将”“云州之盛乐郡”是对孝昌年间(525—527)改制后的云州的追述,客观上应为“云中镇将”“朔州之盛乐郡”。

据《水经注》记载:“白渠水西北径成乐城北。《郡国志》曰:成乐,故属定襄也。《魏土地记》曰:云中城东八十里有成乐城。今云中郡治,一名石卢城也。”[21]《水经注》所引《魏土地记》是一部北魏时期的地理志书,其言“云中城东八十里有成乐城”。前文已言古城村古城为战国秦汉时期云中城,土城子古城位于古城村古城东南,二者间直线距离约为38千米,按照北魏后尺一尺约等于现代29.5911厘米计算[22],与二城相距“八十里”相吻合,土城子古城应即汉代成乐城,北魏时沿用为朔州云中郡郡治。从地理位置来看,西汉时期云中郡管辖今呼和浩特平原区,定襄郡管辖呼和浩特平原南部、东部的低山丘陵区,到北魏时期,盛乐郡与西汉云中郡同治,云中郡与西汉定襄郡同治,它们的辖区也是大体一致的,也就是说,今天以土城子古城为中心的低山丘陵区应属于北魏朔州云中郡管辖。

至于西达赖营古城,其西北约3.5千米处有汉代的八拜古城(汉代云中郡原阳县治城)[23]。据《魏书·序纪》记载,拓跋什翼犍建国四年(341)秋九月“筑盛乐城于故城南八里”[24],西达赖营古城最初極有可能为拓跋代国时期所筑盛乐城,北魏时期沿用为金陵奉陵邑[25]。金陵的位置,初步推断在该城址东北约13千米处、今呼和浩特市赛罕区黄合少镇南地村以北宝贝梁一带[26—28],与西达赖营古城所在区域相符。

小结

盛乐作为拓跋鲜卑的龙兴之地,在拓跋鲜卑发展历史上具有非常重要的地位。通过对北魏时期云中镇、朔州建制变迁的梳理,结合对呼和浩特平原上已发现北魏城址的考证,可以看到398年拓跋珪定都平城之后,盛乐旧都的政治、军事地位在不断发生变化。

258年,拓跋鲜卑初至盛乐,以其为根据地不断发展壮大,在大黑河沿岸建有盛乐城、盛乐宫(可能亦在古城村古城内)等政治中心。386年拓跋珪于牛川(今内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼后旗韩勿拉河流域)复国之后,很快迁徙到盛乐,但在定都平城之前的这一段时间内,拓跋珪并未建立固定的政治中心,一直处于“行国”状态,在燕山—阴山东西一线四处游弋。在定都平城之后,制度尚未健全的北魏王朝在北方地区延续了十六国时期的军镇化镇区,派大将临时镇守。到太武帝时期,军镇趋于制度化,北魏王朝开始在北疆建立军镇防御体系,云中镇大约设置于5世纪30年代初期。其后,中央于不临边地区设置州郡,盛乐因其重要的政治地位和特殊的地理位置而设置朔州,与云中镇同治,治所位于古城村古城。到迁都洛阳前,随着六镇防御体系的不断完善,云中镇的军事作用减弱,故而建制被撤销,仅保留朔州,下设盛乐、云中二郡。

孝文帝太和十八年(494)北巡盛乐、阴山及漠南军镇,是盛乐历史上的一件大事。“国之大事,在祀与戎”,孝文帝一路上进行了谒金陵、祭天、讲武、安抚六镇军民等活动,并在朔州作短暂停留。太和二十一年(497)孝文帝再次行幸云中,来到盛乐,祭拜了金陵:“三月庚寅,车驾至自云中。辛卯,谒金陵。”[17]181在此之后,包括孝文帝在内的北魏皇帝再也没有回到盛乐。在汉化政策主导下的北魏王朝定鼎中原之后,六镇的政治地位直线下降,盛乐旧都的地位也大不如前。孝文帝的汉化政策在客观上促进了拓跋鲜卑融入华夏,但也同时敲响了北魏王朝的丧钟,被遗忘的六镇最终爆发军民联合的大叛乱,盛乐旧都沦陷于叛军之手。

————————

[1]鲍桐.北魏北疆几个历史地理问题的探索[J].中国历史地理论丛,1999(3).

[2]魏收.魏书:卷一一〇:食货志[M].北京:中华书局,1974:2850.

[3]张文平.参合陂考[J].中国边疆学,2018(2).

[4]魏收.魏书:卷三十:列传第十八[M].北京:中华书局,1974.

[5]魏收.魏书:卷三:太宗纪[M].北京:中华书局,1974:63.

[6]魏收.魏书:卷四:世祖纪[M].北京:中华书局,1974:69—70.

[7]魏收.魏书:卷三十七:列传第二十五[M].北京:中华书局,1974.

[8]王兴振.北魏军镇州郡化问题新探[J].历史地理研究,2019(1).

[9]魏收.魏书:卷五十:列传第三十八[M].北京:中华书局,1974:1123.

[10]魏收.魏书:卷五十八:列传第四十六[M].北京:中华书局,1974:1286.

[11]苏哲.内蒙古土默川、大青山的北魏镇戍遗迹[G]//袁行霈.国学研究:第三卷.北京:北京大学出版社,1995:545—566.

[12]陈涛.唐大中年间沙州遣使中原路线新说:以敦煌本《驿程记》为中心[J].兰州学刊,2015(8).

[13]内蒙古文物考古研究所.和林格尔县土城子古城考古发掘主要收获[J].内蒙古文物考古,2006(1).

[14]内蒙古文物工作队,内蒙古博物馆.呼和浩特市附近出土的外国金银币[J].考古,1975(3).

[15]汪宇平.呼和浩特市北部地区与“白道”有关的文物古迹[J].内蒙古文物考古,1984(3).

[16]国家文物局.中国文物地图集:内蒙古自治区分册(下册)[M].西安:西安地图出版社,2003:13.

[17]魏收.魏书:卷七:高祖纪[M].北京:中华书局,1974.

[18]张文平,丹达尔.内蒙古武川坝顶北魏阴山皇家祭天遗址[J].大众考古,2021(1).

[19]魏收.魏书:卷一百六:地形志[M].北京:中华书局,1974:2500.

[20]令狐德棻.周书:卷二十:列传第十二[M].北京:中华书局,1971:342.

[21]陈桥驿.水经注校证:卷三:河水[M].北京:中华书局,2007:78.

[22]李海,吕仕儒,高海,等.北魏尺度及其对后世的影响[J].山西大同大学学报:自然科学版,2010(4).

[23]张文平.内蒙古长城:战国秦汉篇[M].北京:文物出版社,2019:107.

[24]魏收.魏书:卷一:序纪[M].北京:中华书局,1974:12.

[25]张文平,包桂红.内蒙古魏晋北朝考古综述[J].草原文物,2019(1).

[26]李逸友.内蒙古土默特旗出土的汉代铜器[J].考古通讯,1956(2).

[27]李逸友.关于内蒙古土默特旗出土文物情况的补正:兼答静宜同志[J].考古通讯,1957(1).

[28]内蒙古文物工作队.内蒙古呼和浩特美岱村北魏墓[J].考古,1962(2).

〔责任编辑:成彩虹〕

————————

*本文为国家社会科学基金一般项目“北魏王朝北疆军镇防御体系的考古学研究”(项目号:19BKG010)研究成果之一