略论玉皇庙墓地卧鹿形铜带饰

2023-07-30钱瑜阳章梅芳王显国

钱瑜阳 章梅芳 王显国

【关键词】玉皇庙墓地;卧鹿形铜带饰;身份标志;欧亚草原;意义阐释

【摘要】通过分析玉皇庙墓地出土卧鹿形铜带饰的相关信息,考察其意义内涵,认为该类带饰是玉皇庙社会中男性武士身份的标志,具有群体身份认同的功能性意义,反映了玉皇庙墓地所代表的人群对狩猎文化的重视。卧鹿形铜带饰形制及形象特征还分别受到外贝加尔森林草原地带和草原地区的德沃尔齐类型、夏家店上层文化及欧亚草原文化鹿形装饰的影响,反映出在“丝绸之路”开通之前,中国北方地区与欧亚草原就存在着频繁的文化交流。

玉皇庙墓地位于北京市延庆县延庆盆地北缘军都山南麓,年代大约从春秋中期延续至战国早期[1],为玉皇庙文化的代表性遗存[2]。所出土遗物具有鲜明的游牧文化特色,包括大量动物纹风格(Animal Style)的青铜装饰品,其中的卧鹿形铜带饰与田广金、郭素新在《鄂尔多斯式青铜器》一书中收录的几件大角伏卧式鹿形装饰[3]以及乌恩在《北方草原考古学文化比较研究》中提及的国内外出土的大角俯卧形鹿纹装饰[4]225—230在形象上均较为相似。此类卧鹿形象在欧亚草原上曾广泛分布,且风格化明显,国外学者也对此进行过专门研究[5]。目前国内学界对玉皇庙墓地卧鹿形铜带饰的研究、讨论甚少,仅邵会秋、侯知军在梳理中国北方地区鹿纹发展时兼有涉及[6]。笔者拟以玉皇庙墓地出土卧鹿形铜带饰为研究对象,探讨其具体使用情况及内涵意义,了解玉皇庙墓地所代表的春秋战国时期冀北地区的社会发展进程。

一、玉皇庙墓地所见卧鹿形铜带饰

经统计,玉皇庙墓地共发掘墓葬400座,其中18座墓葬分别出土6~95件数量不等的卧鹿形铜带饰。这18座墓葬中,YYM32、YYM34未发现人骨,YYM42墓主为男性儿童,其余15座墓葬墓主为成年男性,且在形制、葬具以及殉牲组合上有较大差异。为便于后文分析、讨论,笔者将这15座墓葬大致分为三个等级:YYM250、YYM230为“凸”字形墓葬,墓圹面积较大,有木棺,殉牲种类包括马、牛、羊、狗四牲,属于等级较高的大型墓,可定为第一等级墓葬;YYM261、YYM282等13座墓葬均为抹角长方形墓葬,规模相对较小,有木棺,随葬物品基本相似,仅殉牲数量有别,殉三牲者可定为第二等级,殉两牲或一牲者定为第三等级。

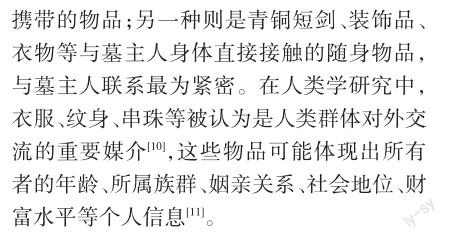

出土资料显示,卧鹿形铜带饰均位于墓主腰际及左右股骨之间。另根据陶罐、耳环等随葬品的相对位置,推测两座无人墓葬(YYM32、YYM34)中出土的卧鹿形铜带饰同样分布于象征墓主人腰际及左右股骨之间的位置[2]225—269。

除儿童墓YYM42外,另外17座墓葬均随葬武器、工具,如铜短剑、铜削刀、铜锥管具、铜锥、铜镞、骨镞,其中第一等级墓葬还出土有中原式青铜器、金质饰品等高规格随葬品。为行文方便,笔者将18座墓葬相关信息详列为表一。

玉皇庙墓地共出土卧鹿形铜带饰781件[2]1238。带饰整体圆雕,纵向中空,两侧可见铸缝。鹿呈伏卧状,昂首引颈,鹿角向身后延展,与上翘的鹿尾相接,伏卧的前后蹄相叠。依据鹿角形状的不同可分为二型。

A型758件,出自YYM300、YYM250等17座墓葬。鹿角呈三联环状,向后延伸至鹿尾处,鹿角上镂空3个圆环,末端的圆环下侧边缘与鹿背相连。鹿的四肢与身体相接处绘有两个圆形圈点纹。标本YYM233∶10-2,长2.3厘米,宽1.8厘米;标本YYM209∶17-1,长2.4厘米,宽1.7厘米;标本YYM210∶10-1,长2.4厘米,宽1.7厘米;标本YYM42∶8-1,长2.2厘米,宽1.5厘米(图一,1—4)。

B型23件,均出自YYM175。鹿角无分叉,呈钩状,向后延伸至鹿尾处与鹿身相接。标本YYM175∶13-1,长2.8厘米,通宽2.3厘米(图一,5)。

对于玉皇庙墓地所出卧鹿形铜带饰的历时性问题,可依托玉皇庙墓地遗存年代和分期的相关研究进行探讨。目前学界对玉皇庙墓地的年代与分期已有较为深入的研究[1,7,8],其中洪猛根据墓葬中随葬器物的变化及共存关系,将该墓地的墓葬分为五期,认为该墓地延续时间大致从春秋中期至战国早期[1]。本文即参考洪猛的分期方法,将玉皇庙墓地出土卧鹿形铜带饰的墓葬分为四期,即春秋中期晚段、春秋晚期早段、春秋晚期中段、春秋晚期晚段(表二)。

根据表二可以看出,玉皇庙墓地人群在春秋中期晚段已有使用卧鹿形铜带饰的传统,春秋晚期早段、中段使用较多,且均为鹿角呈三联环形的A型卧鹿形铜带饰,到春秋晚期晚段,仅一座墓葬(YYM175)中发现有B型卧鹿形铜带饰,此后卧鹿形铜带饰在玉皇庙墓地完全消失不见。B型卧鹿形铜带饰形制相对粗糙,钩状鹿角相较于A型的三联环形鹿角对制作工艺的要求更低。玉皇庙墓地人群在较晚时段反而使用简单粗糙的B型卧鹿形铜带饰,可能属于固守早期传统的个别行为。

二、相关问题分析

1.墓主身份

根据人骨骨骼鉴定,出土卧鹿形铜带饰的18座墓葬中,有15座的墓主人为成年男性,另外3座墓葬中,1座(YYM42)墓主人为男性儿童,2座(YYM32与YYM34)不見人骨,但根据出土的青铜短剑、铜镞、骨镞等具有男性气质的随葬品可判断墓主人应也为男性[9]。从随葬品组合来看,除YYM282、YYM233、YYM58及YYM42外,其余14座墓葬均随葬青铜短剑,表明墓主人具有武士身份。未随葬青铜短剑的墓葬中,除儿童墓YYM42外,均随葬骨镞或铜镞,显示墓主人或曾参与狩猎、战斗等类似活动。据此推测,卧鹿形铜带饰的使用人群主要是男性武士。

2.带饰形制与出土位置

根据卧鹿形铜带饰的出土情况(图二),可知该种带饰通常成组竖向排列,分布于墓主人腰部以下、股骨两侧的位置。结合其纵向穿孔的形制,推测这种带饰应是依次整齐排列穿于皮带之上或向下垂坠的条状装饰物上,长度一般可到膝盖。这类带饰更多强调的是其装饰功能,实用功能不大。

卧鹿形铜带饰大多出土于木棺内部,分布于墓主尸骨周围,属于与墓主人联系最为紧密的个人装饰品,可能反映了墓主人的审美倾向,也可能是墓主人的身份标志。考虑到其在玉皇庙墓地的不同时期被不同个体使用,延续时间较长且风格高度统一,推测其更可能属于后者,即墓主人的身份标志。

3.带饰材质与风格

玉皇庙墓地400座墓葬中,共有334座墓葬出土有青铜器[2]899,其中配饰、服饰、铜扣等装饰品共16733件,占出土青铜制品总数的94.1%[2]1151。黄金饰品在玉皇庙墓地中较为稀有,仅出土26件,均为耳环、牌饰等装饰品。大量饰品的出土,说明该地区人群非常重视身体装饰。按使用位置的不同,玉皇庙墓地出土饰品可分为头部装饰、颈胸部装饰、腰部及以下装饰三种。从耳环和颈饰用黄金打造,而腰带饰却普遍以青铜打造的情况来看,该墓地人群更重视上半身的装饰,倾向于将稀有资源打造成身体上部的装饰品,也说明此类装饰具有彰显地位与财富的作用。相对于稀有的黄金,青铜较为容易获取,使用青铜制品也更为普遍,所以青铜饰品表示社会地位和财富的作用相对较弱,其更有可能是 Levy Janet E所称的“限制性物品”。“限制”一词是指“社会内部用来限制特定群体接近拥有某种专门化制品的社会规则,限制的基础可以是社会等级、政治权威、职业分工、宗教权威,但不能直接基于财富”,“限制性物品”则是这种规则的物质化,暗示了使用群体在等级或社会职能上的差异[12]。然而卧鹿形铜带饰在第一至第三等级的墓葬中均有出土,表明其所代表的并非是墓主人的社会等级。

玉皇庙墓地中出土的形制同为纵向中空圆雕的动物纹青铜带饰,还包括野猪形、野山羊形、虎衔兽形、卧马形等铜带饰,其中除卧马形铜带饰与卧鹿形铜带饰一样被大量使用外,其余均仅在个別墓葬中出土,未成为普遍使用的装饰品。卧马形铜带饰与卧鹿形铜带饰在出土位置、使用方式上具有一致性,并且其使用者也主要为男性武士①。两者使用功能相同,但风格相异,且在同一墓葬中无共存现象。通过历时性分析可知,卧马形铜带饰在春秋晚期早段仅在YYM264、YYM275两座墓葬中出现,春秋晚期中段见于YYM142、YYM247、YYM151、YYM74等4座墓葬,春秋晚期晚段则随葬于23座墓葬,取代了卧鹿形铜带饰。卧鹿形铜带饰与卧马形铜带饰的使用具有群体风格化特征,而卧鹿形铜带饰逐渐被卧马形铜带饰取代的过程与沃伯斯特(H. Martin Wobst)提出的人工物风格的转变观点相符。他认为,人工物风格反映的是个体或者群体的有意识选择,因而可交流和传递群体关系、身份信息[13],玉皇庙墓地出土动物纹铜带饰在形制、数量上的较大规模转变,应当是人群的群体选择而非个人行为。

联系上文所说,卧鹿形铜带饰和卧马形铜带饰的主要使用者均为男性武士,性别、身份相同,却使用两种不同纹饰的铜带饰,说明这两种带饰可能分别在男性武士集团内部更小的子团体中使用。与广泛的“男性武士集团”相比,其内部的子团体成员之间具有更紧密的联系,相同纹饰的青铜装饰品是使用者之间亲密关系的物质表现。

三、其他文化的影响

玉皇庙文化包含着多元文化因素,如蜷曲动物纹扣饰、卧虎形牌饰、联珠饰、勺形饰等器物明显受到夏家店上层文化的影响[14],花格剑、虎形牌饰、异形釜等器物则显示出位于北方长城地带的山西北部、内蒙古中南部、陕西北部及中部以及陇东地区文化遗存的特征[15],高等级墓葬中的中原青铜礼器显示出了中原文化的特点,S形纹带饰等则是受到来自更北部的欧亚草原文化的影响而出现的[16]。卧鹿形铜带饰也是这种多元的文化因素的体现。

卧鹿形铜带饰圆雕、中空、带有纵向贯通穿孔的形制在中国北方其他地区很少出现,但在玉皇庙文化中却被大量使用。金东一通过比较发现,外贝加尔森林草原地带和草原地区的德沃尔齐类型中存在与卧鹿形铜带饰形制一致的其他动物纹带饰[17]。德沃尔齐类型属于蒙古高原的石板墓文化,出土资料以墓葬为主,年代大约在公元前9~7世纪[18],比兴起于春秋中期晚段的玉皇庙墓地年代更早。除了纵向穿孔的动物纹带饰外,玉皇庙墓地出土的“双排双联卷云纹”铜带饰、三鸟纹铜带饰、勺形铜坠饰等均与德沃尔齐类型所出遗物相似。需要注意的是,玉皇庙墓地的三鸟纹铜带饰与卧鹿形铜带饰存在较为明显的组合使用情况。在8座出土三鸟纹铜带饰的墓葬中,有4座墓葬组合使用三鸟纹铜带饰与卧鹿形铜带饰,其中1座属于春秋晚期早段,3座属于春秋晚期中段;另外4座仅出有三鸟纹铜带饰的墓葬中,1座属于春秋中期晚段,3座属于春秋晚期早段。可以看出,三鸟纹铜带饰与卧鹿形铜带饰的使用时间基本相当,进一步显示了卧鹿形铜带饰与以三鸟纹铜带饰为代表的德沃尔齐类型之间的紧密联系。

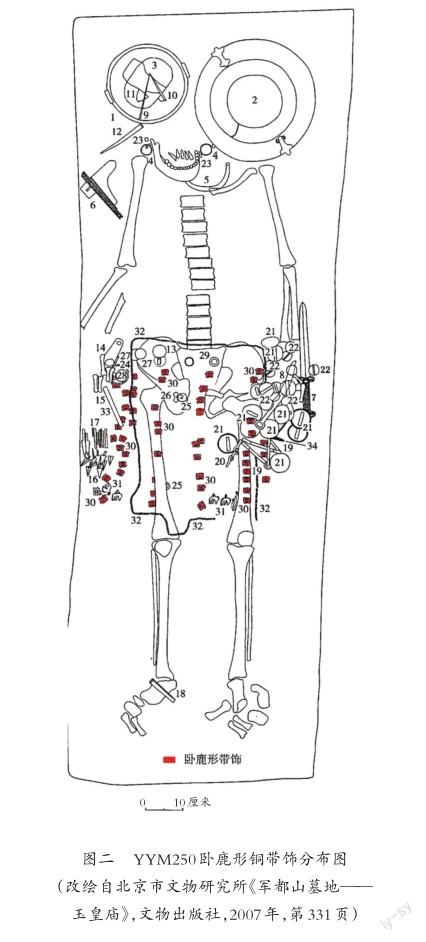

德沃尔齐类型与玉皇庙墓地所出物品形制相似,却并未见到相似的鹿纹形象,但在夏家店上层文化中则出土了许多具有鹿形象的遗存。其中年代最早的鹿纹形象为发现于内蒙古赤峰市克什克腾旗龙头山遗址Ⅱ号祭祀坑的卧鹿形牌饰以及出土于该遗址墓葬区的鹿形牌饰[4]225—230。此后,内蒙古赤峰市宁城县小黑石沟遗址中又出土了数量较多的鹿纹装饰遗物,包括柄部装饰成排鹿纹的青铜直刃短剑、双鹿交欢形的铜牌饰、鹿纹圆环铜饰等[19]。其中2件青铜T形首直刃短剑上的鹿纹与玉皇庙墓地卧鹿形象最为相似:鹿角宽大,向后延伸,几与背部相接,在鹿四肢与身体的衔接处绘有与圈点纹相似的漩涡纹(图三)。相似的纹饰显示出玉皇庙墓地卧鹿形铜带饰在纹饰造型方面可能受到了夏家店上层文化的直接影响。

公元前7世纪左右,前后蹄相叠且具有夸张大角的卧鹿纹饰件开始风靡欧亚草原,在欧亚草原的西部、中部、东部皆有出现。如高加索北部Kostromskaia stanica墓葬所出金质盾徽[20],年代约在公元前600年左右,比兴起于春秋中期晚段的玉皇庙卧鹿形铜带饰略早或同时。盾徽上的鹿形同样呈伏卧姿势,夸张大角向背部延伸,角上的分叉均呈S形(图四,1)。欧亚草原中部地区出土的类似器物较早发现于哈萨克斯坦的奇里克塔(Cilikti-tal)五号墓葬,为装饰于箭筒上的金质卧鹿形饰件,年代约为公元前8~6世纪初[4]225—230,年代上稍早于玉皇庙墓地。该饰件上的鹿角刻画风格更为自然,S形纹样更趋向平行于鹿身,鹿角之间围合的空隙更为明显(图四,2)。公元前5世纪左右,位于今俄罗斯东西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克边疆区南部山间米努辛斯克盆地的塔加尔(Tagar)文化亦开始出现大量相似的卧鹿形铜牌饰,其中部分牌饰纹样与玉皇庙墓地所出的卧鹿形象基本相同(图四,3—5)。该种牌饰与玉皇庙文化中卧鹿形铜带饰流行的时间相近且有部分重叠。有学者提出这种由一组相切的圆圈组成的鹿角是欧亚草原文化的特征,大约在公元前6世纪左右传入中国东北[21]。所以,笔者认为玉皇庙文化中卧鹿形铜带饰的广泛使用有可能便是受欧亚草原卧鹿形装饰风潮的影响而产生的。

四、意义阐释

玉皇庙墓地位于欧亚草原以南、中原地区以北的半月形地带,为草原文明与中原农耕文明提供了一个生活和文化上的缓冲区[22]。在这一文化交流碰撞频繁的地带,当地族群创造出了自身独特的物质文化和精神文化。通过考古发掘所获取的各类遗存是其物质文化和精神文化的直接体现。

霍德(Ian Hodder)将出土遗物的意义分为功能性意义和象征性意义,功能性意义传递的是器物的功能、使用方法等信息,而象征性意义传递的则是当时的生活方式、行为特征、社会意识等方面的内容[23]。玉皇庙墓地出土的卧鹿形铜带饰亦可从功能性意义和象征性意义两方面进行探讨。

1.功能性意义

根据前文论证,卧鹿形铜带饰使用人群为男性武士,他们之间由于职业相同存在一种紧密的社会关系。卧鹿形铜带饰即起到界定特殊人群范围,维持特定社会关系的作用。

除卧鹿形铜带饰外,玉皇庙墓地还出土了同样以动物为主题、风格写实的虎形铜牌饰、马形铜牌饰、野猪形铜带饰等装饰品。此类动物纹饰品的艺术风格具有鲜明的畜牧、游牧文化的特色,明显有别于中原地区农业文明的艺术风格。作为玉皇庙文化的代表饰品,卧鹿形铜带饰显示出与欧亚草原文化紧密联系,将其用于身体装饰,具有与草原地区游牧民族相互之间寻求身份认同的作用。此外,带饰的卧鹿纹上常绘有圈点纹,据潘玲考察,这种纹饰最早出现在商末周初的骨角器上,在长城东部地区最为集中,也是在该地区,圈点纹最早被应用到北方系青铜器上[24]。因此推测,带圈点纹的卧鹿形铜带饰可能进一步代表了长城东部地区民族群体的身份认同。

2.象征性意义

玉皇庙墓地所代表的玉皇庙文化的生業经济虽以畜牧业为主,但仍有一定的狩猎经济成分。从出土遗物来看,青铜短剑等武器都是男性墓葬的专属器类[15],说明参与战争及承担狩猎工作的主要为男性。从玉皇庙墓地发展初期开始,鹿、野猪等狩猎对象的形象就被创作为男性专用的身体装饰品纹样,体现出该文化中“狩猎”具有较高的社会价值,围绕狩猎与野生动物发展出了复杂的社会关系与象征体系。但除卧鹿形铜带饰及卧马形铜带饰外,其他动物纹带饰仅在单个墓葬中出土,难以探讨该种动物纹饰所包含的象征意义。鹿纹被多个个体使用,其所代表的意义被某一集体共享并认同,能够充分阐释狩猎与野生动物之间复杂的社会关系与象征体系。与野生的鹿不同,马是一种驯养动物,卧马纹铜带饰的象征意义应当另作考察。

关于狩猎的重要地位以及狩猎与身份地位、男性气质之间的联系,国外学者已根据其他地区的相关证据做了不少研究。如伊恩·霍德(Ian Hodder)对中东地区晚更新世和全新世早期狩猎和野生动物之间的纠缠(Entanglement)的研究表明,在该地区狩猎的作用远远超过了营养需求,野生动物在社会分类、身份和地位方面发挥了关键作用[25]。Kent列举了猎人在从美国西南部和亚马逊地区到非洲及新几内亚和菲律宾的一系列小规模农业社会中的重要地位的民族志证据,显示在所有讨论的群体中,狩猎被认为是最重要的生存方式,“但实际上提供的饮食比例比家畜和野生植物要小”,而一个好猎手比一个差猎手有更高的地位,首领往往是群体中最好的猎手之一,说明狩猎赋予了男性身份和地位[26]。同样在重视狩猎文化的玉皇庙社会中,卧鹿形铜带饰可能被作为“猎物”悬挂于腰间,表现男性的狩猎能力,同时也是其身份与地位的视觉性体现。

此外,狩猎也通常与性和性别关系相关。狩猎往往有强烈的性想象,女性常常被比喻为动物,而杀死野生动物的行为往往与性行为相联系。例如,在非洲的采集狩猎社会昆(!Kung)族中,一个男孩只有在杀死第一只狩猎所得的动物后才被认为有资格结婚,该族人认为男人会像对待动物一样追逐、杀死和吃掉女人[27]。同样,在秘鲁东北部,通过打猎获得的声望给男人带来了明确的回报:“有可能获得女人作为情人和(或)妻子。成功的猎人通常是女人竞争中的赢家。”[28]玉皇庙墓地的遗存显示,这是一个等级分明、男性权威占优势的社会,男性拥有多种专属随葬品,动物身体装饰品仅有男性可以使用[15],女性处于相对弱势的地位。因此也存在一种可能性,即温顺被缚的卧鹿形象含有男性对猎物与女性的控制隐喻。

综上,通过分析相关考古材料,笔者认为玉皇庙墓地卧鹿形铜带饰是男性武士身份的标志,承担着维持某种社会关系的功能,从一个侧面展现了该墓地人群复杂的社会结构。通过比较可知,卧鹿形铜带饰形制及形象特征还分别受到外贝加尔森林草原地带和草原地区的德沃尔齐类型、夏家店上层文化及欧亚草原文化鹿形装饰的影响,反映出在“丝绸之路”开通之前,中国北方地区与欧亚草原就存在着频繁的文化交流。此外,卧鹿形铜带饰的广泛使用与当地早期以畜牧为主、狩猎为辅的生业方式有关,象征着男性的狩猎能力及对猎物与女性的控制,反映了玉皇庙社会对狩猎文化的重视。

————————

[1]洪猛.玉皇庙文化初步研究[D].长春:吉林大学,2014.

[2]北京市文物研究所.军都山墓地:玉皇庙[M].北京:文物出版社,2007.

[3]内蒙古自治区文物工作队.鄂尔多斯式青铜器[M].北京:文物出版社,1986:173.

[4]乌恩岳斯图.北方草原考古学文化比较研究:青铜时代至早期匈奴时期[M].北京:科学出版社,2008.

[5]JACOBSON-TEPFER E. The Hunter,the Stag,and the Mother of Animals:Image,Monument,and Landscape in Ancient North Asia[M].Oxford:Oxford University Press,2015.

[6]邵会秋,侯知军.百兽率舞:商周时期中国北方动物纹装饰综合研究[M].上海:上海古籍出版社,2020.

[7]朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[8]滕铭予,张亮.玉皇庙墓地出土的直刃匕首式短剑研究[G]//教育部人文社会重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心.边疆考古研究:第13辑.北京:科学出版社,2013:181—196.

[9]王含元.墓葬所见玉皇庙文化的性别与社会[J].四川文物,2022(2).

[10]王春雪,张乐,李锋.旧石器时代晚期个人装饰品的象征性意义:以鸵鸟蛋皮串珠为例[J].民族艺术,2009(3).

[11]KUHN S L,STINER M C. Body Ornamentation as Information Technology:Towards an Understanding of the Significance of Early Beads[G]//MELLARS P,BOYLE K,BARYOSEF O,et al.Rethinking the Human Revolution: New Behavioural and Biological Perspectives on the Origin and Dispersal of Modern Humans.Cambridge:McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. 2007:235—248.

[12]LEVY JANET E. Evidence of Social Stratification in Bronze Age Denmark[J]. Journal of Field Archaeology,1979(6).

[13]WOBST H M. Stylistic Behavior and Information Exchange[G]//CLELAND C E. For the Director: Research Essays in Honor of James B. Griffin.Ann Arbor:Museum of Anthropology,University of Michigan,1977:317—342.

[14]洪猛.玉皇庙文化探源刍论[G]//教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心,边疆考古与中国文化认同创新中心.边疆考古研究:第26辑.北京:科学出版社,2019:93—107.

[15]杨建华.中国北方东周时期两种文化遗存辨析:兼論戎狄与胡的关系[J].考古学报,2009(2).

[16]潘玲,孙丹玉.东周时期中国北方系腰带研究:二[G]//教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心,边疆考古与中国文化认同创新中心.边疆考古研究:第23辑.北京:科学出版社,2018:191—204.

[17]金东一.玉皇庙文化青铜器研究[D].长春:吉林大学,2018.

[18]冯恩学.俄国东西伯利亚与远东考古[M].长春:吉林大学出版社,2002.

[19]内蒙古自治区文物考古研究所,宁城县辽中京博物馆.小黑石沟:夏家店上层文化遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2009.

[20]张文玲.黄金草原:古代欧亚草原文化探微[M].上海:上海古籍出版社,2012:192.

[21]TCHLENOYA N L. Le Cerf Scythe[J]. Artibus Asiae,1963,26(1).

[22]洪猛.玉皇庙文化研究述略[J].草原文物,2020(1).

[23]伊恩·霍德,斯科特·赫特森.阅读过去:考古学阐释的当代取向[M].徐坚,译.北京:北京大学出版社,2020.

[24]潘玲.圈点纹浅析[G]//教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学边疆考古研究中心.边疆考古研究:第8辑.北京:科学出版社,2009:117—128.

[25]HODDER I.Studies in Human- Thing Entanglement[M/OL].2016:44—63[2023-01-21].http://www.ian-hodder. com/books/studies-human-thing-entanglement.

[26]KENT S. Cross-cultural Perceptions of Farmers as Hunters and the Value of Meat[G]//KENT S.Farmers as Hunters:The Implications of Sedentism. Cambridge:Cambridge University Press,1989:1—17.

[27]MARSHALL L.The !Kung of Nyae Nyae[M].Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1976.

[28]SISKIND J. To Hunt in the Morning[M].Oxford:Oxford University Press,1973.

〔責任编辑:陈宁〕

————————

①据笔者统计,出土卧马形铜带饰的29座墓葬中28座的墓主人为男性,1座为女性。其中男性墓葬均随葬铜短剑或铜镞、骨镞等武器,表明其男性武士身份。女性墓葬仅出土卧马形铜带饰4枚,与带饰常规使用数量相比偏少,可视作特殊情况。