石家庄市博物馆藏老仿《吕晚村先生诗卷》跋文考

2023-07-30张杏缓

张杏缓

【关键词】吕留良手卷老仿;跋文;何宾笙;徐立行;石家庄市博物馆

【摘要】石家庄市博物馆收藏的吕留良手卷为清代老仿,抄录有5篇吕氏诗稿,卷后有何宾笙等多人题跋,其中徐立行跋文内涵尤其丰富,既对解放战争时期刘邓大军挺进大别山、在鄂豫皖地区开展土地改革运动有所记述,又记录了此件文物的来龙去脉,反映了石家庄市博物馆大部分藏品的入藏经历,有一定历史价值。

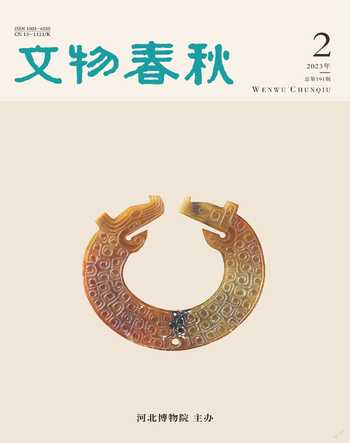

石家庄市博物馆藏有一件手卷,为旧裱,纸本,卷心宽40厘米,长165.5厘米。签为旧题,题为“吕晚村先生诗卷”。

吕晚村即吕留良(1629—1683),明末清初崇德(今浙江省桐乡市)人,字庄生,别字东庄,又名光轮,号晚村,著作有《吕晚村先生文集》《四书讲义》《东庄吟稿》等[1]。吕留良生逢明清鼎革之际,当时不少汉人尤其是士大夫对清朝统治极为不满,甚至进行武力对抗,年轻的吕留良曾一度散尽家财,亲自参加太湖义军的抗清战斗。入清以后,因在清朝统治之下处境艰难,歧路彷徨,被迫在顺治十年(1653)应试为诸生,后一直深以为耻,坚拒科举、入仕,甚至出家为僧以拒绝清廷的博学鸿儒之征。当时康熙皇帝为笼络汉人实行怀柔政策,吕留良虽一生反清复明态度激烈,却并未受到刑戮,直至雍正十年(1732),受湖南儒生曾静反清一案牵连,已去世49年的吕留良被钦定为“大逆”罪名,惨遭开棺戮尸枭示之刑,其子孙、亲戚、弟子广受株连,或被斩首,或流徙为奴,其罹难之酷烈为清代文字狱之首。也因此,与吕氏相关的字纸几乎被付之一炬,吕氏墨迹鲜有存世。

手卷上以行草书5篇诗作(图一),分别题为《集饮丁叟水榭》《哭查汉园》《题师留小影奉闇公》《饮黄俞邰小斋》《集饮汝典书屋》等,有文人雅集、饮酒唱和之作,也有感念逝者、触景生情之作,诗文古朴苍劲,不尚华藻。这些诗作均见录于清代御儿吕氏抄本《吕晚村诗》中,确为吕留良诗作。

手卷前钤印章四枚,分别为“沈冥”朱文印“、□凤轩”白文印、“芷舲审定”和“青羊镜轩收藏”朱文印。卷后有袁寿承、何宾笙、陈止、凌鸿寿和徐立行的跋文。

吕留良虽不以书法名,但作为一代大儒,其“工书法,逼颜尚书、米海岳,晚更结密变化”[2],从上海博物馆所藏吕留良《耦耕诗》横幅[3]即可看出其书法结体有致,笔力老辣,用墨自然,笔无凝滞。反观这件手卷,其书法笔触柔软无力,结体不够整匀平衡,整幅作品稍显拘谨做作,气息不够连贯,比诸真迹形神均有欠缺。上世纪60年代,经国家文物局书画专家张珩和刘九庵两位先生鉴定,认定该手卷为清代老仿吕留良伪作,但考虑到其为原装老裱,品相基本完好,有一定历史和艺术价值,且跋文有一定意义,故定为国家三级文物。

一、吕留良诗录文

集飲丁叟水榭

繁华易伤心,细事到妖冶,当时佳丽场,老柳啮病马。南院胜红(衍“梅”字)桥,遗钿出断瓦,隔水谁家楼,勾栏巧抚写。挹兹好事徒,水边传杯斝。丁翁九十余,璅碎醉告我,行在驻建康,风流逮老者。平章引学士,共结香火社。秘戏达禁中,新词斗妍雅。大事一朝去,急雨棠梨打。辱井既出陈,鲁巷(港)亦走贾。缕衣落湖湘,霓裳张广野。魂归后土荒,有花不堪把。止翁弗复言,我已数行下。此泪与君殊,不为秦淮洒。

诗中提到的丁叟未查到相关资料,情况未知。

哭查汉园

吾道方衰飒,得君殊浩然。廿年疑鹿洞,一夕破天泉。初于朱陆有疑,闻余言乃泆然悟,良知之非。误处翻成益,回头突过前。何图妖梦速,大担压谁肩。童子成名早,奇才冠一军。正驰燕市马,忽揖华山云。省札尘床角,村灯语夜分。壬子秋,家人逼之赴试,绐以入省,竟遇余东庄两月,甚乐。汉园为选贡,有赴省起送文书至今留余榻间。此怀谁复似,野哭大江闻。

查汉园信息仅在网上一篇作者为“善本古籍”的文章《吕留良南京抄书》中查到,为海宁(今浙江省海宁市)人,是吕留良挚友,康熙十二年(1673)离世,吕留良闻讯伤痛不已,作诗悼之[4]。

题师留小影奉闇公

五世韩家记旧恩,喔咿声里梦刘琨。陆湘灵传云慕刘琨为人,因名越石,字师镏。后又慕张良,更字师留。可怜举世人心死,不及师留年少魂。

魂语犹珍旧读书,殁后闇公梦中犹嘱收拾左传韩文。若教续命更何如。诸公莫叹渠年短,老不读书短过渠。

秋夜看君哭子诗,油灯冷蕊望迷离。乍惊老泪无端至,我亦伤心白彗儿。白彗,余第五子,以痘殇。

闇公为倪灿(1627—1688),字闇公,号雁园,上元(今江苏省南京市)人,清初学者、史志目录学家,康熙十七年(1678)中博学鸿词科一等二名,授翰林院检讨,以史才著称,参加纂修《明史》,先后撰《明史艺文志·序》《补辽金元艺文志》《宋史艺文志补》等,对考证前代学术源流有很大帮助[5]169。

雨中同张鹿床饮黄俞邰小斋,庭水骤溢,架板乃渡,用杜诗伐竹为桥结构同为韵

打窗不断雨潇潇,影动阑干抵画桥。南岳寻僧听夜瀑,西台约客拜秋潮。恍疑身在冰壶坠,未觉魂从玉佩招。湖海尊前无此会,宫岚塔雾岂能消。

典衣购本兴还同,镂板售文事转穷。客路岁时诗句里,帝京景物雨窗中。炉消烟穗成苍狗,研洗秋泉起白虹。不是故园书问急,蒲帆容易挂西风。

黄俞邰即黄虞稷(1629—1691),字俞邰,号楮园,泉州(今福建省泉州市)人,清初藏书家、目录学家、文学家[5]172。

集饮汝典书屋

不惜麻鞋力,泥沙雨后寻。书留前辈迹,酒满故交心。大树小庭壮,明窗阴洞深。归鸦随路黑,亦记旧栖林。

癸亥六月归自妙山,摄养于竹西深处,雪石将返半山,因写旧作寄魏亲家,字迹横斜,老态可悯也。

何求老人吕留良百拜。

下钤“留良”白文印和“何求老人”朱文印。

汝典应为吴汝典,是与吕留良常有交集的友人之一,吕氏另有一首《许大辛吴汝典至》诗也收录在清代御儿吕氏抄本《吕晚村诗》中。

二、民国袁寿承、何宾笙、陈止、凌鸿寿跋文分析

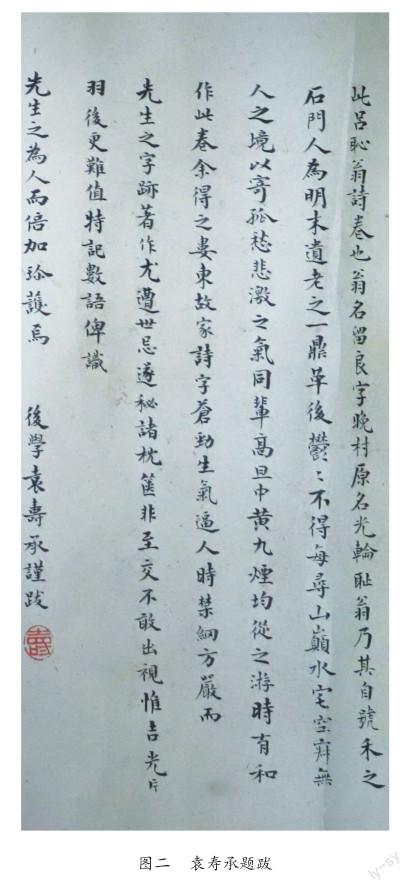

1.袁寿承题跋(图二)

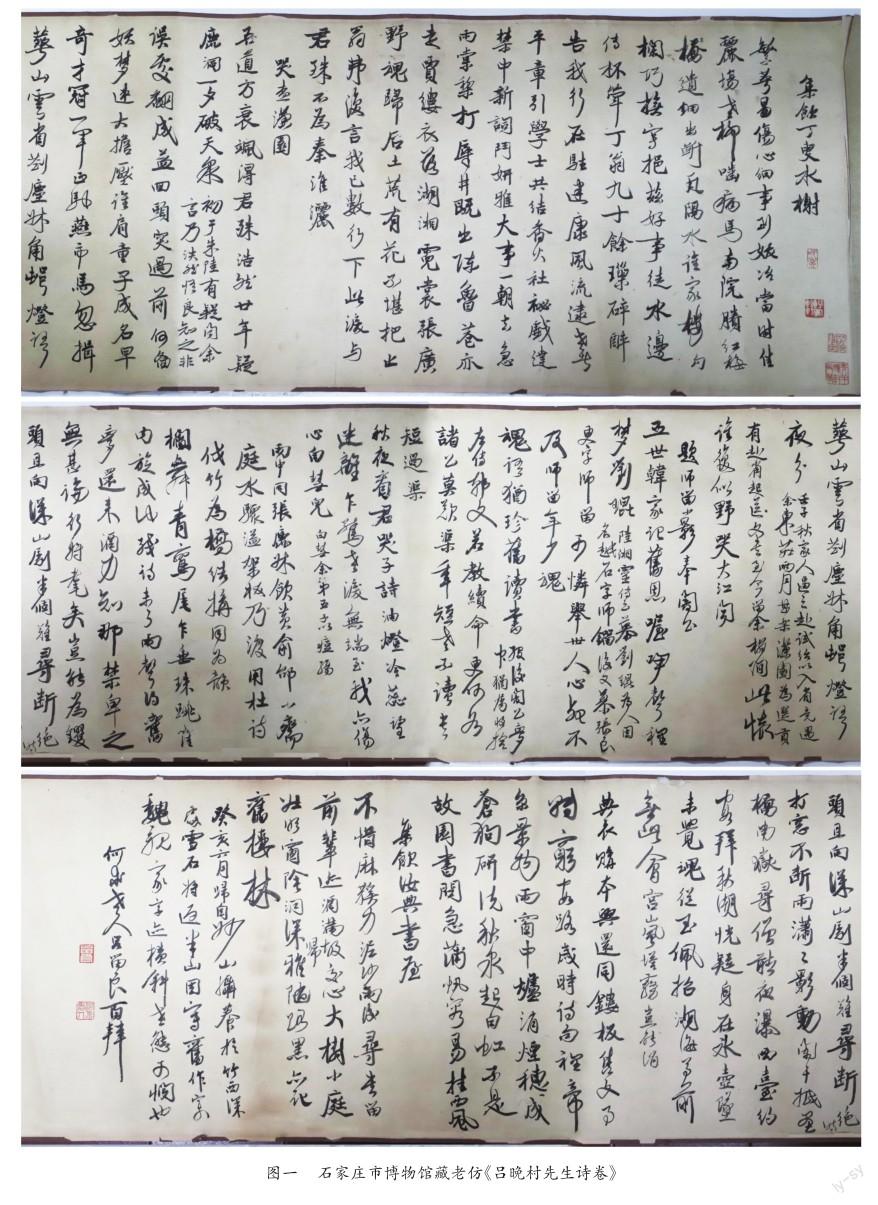

此吕耻翁诗卷也。翁名留良,字晚村,原名光轮,耻翁乃其自号。禾之石门人。为明末遗老之一。鼎革后郁郁不得,每寻山巅水宅空寂无人之境,以寄孤愁悲激之气。同辈高旦中、黄九烟均从之游,时有和作。此卷余得之娄东故家,诗字苍劲,生气逼人。时禁纲方严,而先生之字迹著作尤遭世忌,遂秘诸枕箧,非至交不敢出视。惟吉光片羽,后更难值,特记数语,俾识先生之为人而倍加珍护焉。

后学袁寿承谨跋。

下钤“寿”字朱文小圆章。

袁寿承跋文为小楷书写,书体结构舒朗、清新俊逸,且笔底有力,张弛有度,简单介绍了吕留良生平事迹以及自己如何得到这件手卷、如何珍惜谨护云云。袁寿承生卒年及其他情况不详。

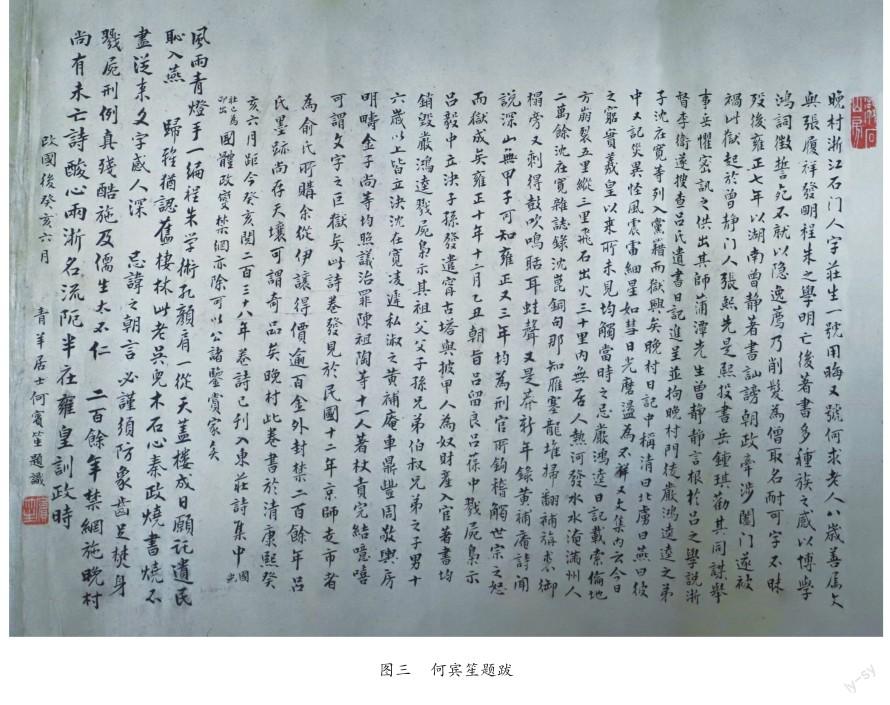

2.何宾笙题跋(图三)

晚村浙江石门人,字庄生,一号用晦,又号何求老人。八岁善属文。与张履祥发明程朱之学。明亡后,著书多种族之感,以博学鸿词征,誓死不就,以隐逸荐,乃削发为僧,取名耐可,字不昧。殁后,雍正七年以湖南曾静著书讪谤朝政牵涉,阖门遂被祸。此狱起于曾静门人张熙。先是熙投书岳钟琪,劝其同谋举事。岳惧,密讯之,供出其师蒲潭先生曾静,静言根于吕之学说。浙督李卫遂搜查吕氏遗书、日记进呈,并拘晚村门徒严鸿逵、逵之弟子沈在宽等,列入党籍,而狱兴矣。晚村日记中称清曰“北虏”,曰“燕”,曰“彼”,中又记灾异、怪风、震雷、细星如彗、日光磨荡为不祥,又文集内云“今日之穷实羲皇以来所未见”,均触当时之忌。严鸿逵日记载“索伦地方崩裂五里,纵三里,飞石出火,三十里内无居人,热河发水,水淹满洲人二万余”。沈在宽杂志录沈昆铜句“那知雁塞龙堆扫,翻补旃裘御榻旁”,又“剩得鼓吹鸣聒耳,蛙声又是莽新年”,录黄补庵诗“闻說深山无甲子,可知雍正又三年”,均为刑官所钩稽,触世宗之怒,而狱成矣。雍正十年十二月乙丑朝旨:吕留良、吕葆中戮尸枭示,吕毅中立决,子孙发遣宁古塔与披甲人为奴,财产入官,著书均销毁;严鸿逵戮尸枭示,其祖父、父、子、孙、兄、弟、伯、叔、兄弟之子男,十六岁以上皆立决;沈在宽凌迟;私淑之黄补庵、车鼎丰、周敬兴、房明畴、金子尚等均照议治罪;陈祖陶等十一人著杖责完结。噫嘻,可谓文字之巨狱矣!此诗卷发见于民国十二年京师走市者,为俞氏所购。余从伊让得,价逾百金外。封禁二百余年,吕氏墨迹尚存天壤,可谓奇品矣。晚村此卷书于清康熙癸亥六月,距今癸亥阅二百三十八年。卷诗已刊入《东庄诗集》中(国光社已为印出)。国体改变,禁网亦除,可以公诸鉴赏家矣。

风雨青灯手一编,程朱学术孔颜肩。一从天盖楼成日,愿托遗民耻入燕。

归程犹认旧栖林,此老吴儿木石心。秦政烧书烧不尽,从来文字感人深。

忌讳之朝言必谨,须防象齿足焚身。戮尸刑例真残酷,施及儒生太不仁。

二百余年禁网施,晚村尚有未亡诗。酸心两浙名流阨,半在雍皇训政时。

改国后癸亥六月,青羊居士何宾笙题识。

引首钤“漱石山房”白文章,跋后钤“宾笙”白文印。

何宾笙长跋为小楷书写,书体正雅圆融,秀润精致,笔端颇见功力。跋文完整记述了吕留良案的缘起及详细经过,并记录了自己在市场上如何重金购得此卷并珍藏之。文后录自作七言绝句四首,褒扬了吕留良的才学和民族气节,叹息其惨烈际遇,对清代文字狱有所批评,并对以吕氏为代表的众多儒生报以极大的同情。

何宾笙主要活动于清末民国时期,具体生卒年不详,扬州人,近代书画家、鉴赏家、书画经纪人,董玉书《芜城怀旧录》记载:“丹徒何宾笙,字芷舲,世居东关街。由举人拣选知县,游历日本,分发安徽。著有《新政刍言》,为冯中丞赏识。旋调法部,派往贵州考试法官。民国后任蒙藏院佥事。工诗善画,精鉴金石。某年航海南归,海舶遇险,逐波沉而逝……子秋江,名墨,亦共绘事,精篆刻。陈衡恪入室弟子也。”[6]何宾笙之子何墨不仅是陈师曾的入室弟子,还娶了陈氏继室汪春绮的侄女为妻,故陈师曾、汪春绮夫妇与何宾笙是内侄女亲家,陈师曾的《北京风俗》图册共收录34幅画作,其中有何宾笙题画的达19幅[7]。另外,何宾笙过目和经手的书画名迹甚多,至今经其过眼或者收藏过的许多书画作品仍见于各大拍卖会,如香港苏富比2019秋拍中八大山人的《蕨瓜图》,另外,北京故宫博物院所藏八大山人的《墨花图卷》亦为其旧藏[8]。手卷前所钤“芷舲审定”和“青羊镜轩收藏”朱文印均为何宾笙之印。

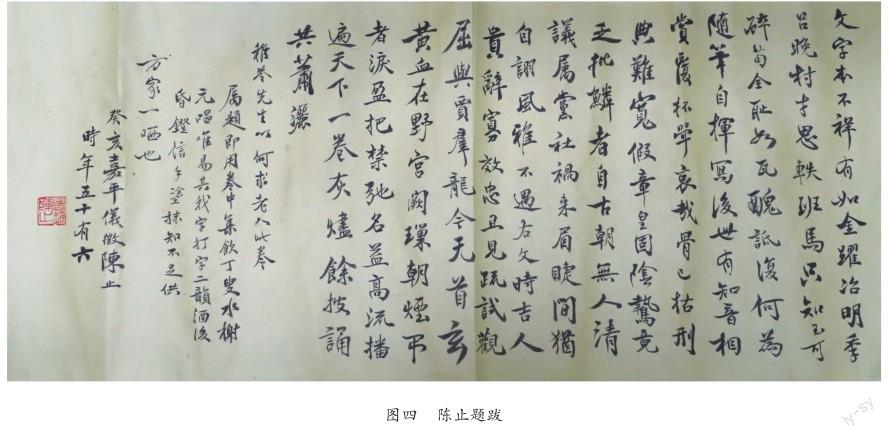

3.陈止题跋(图四)

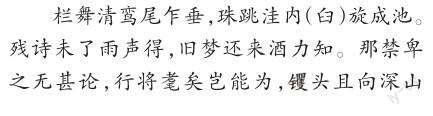

文字本不祥,有如金跃冶。明季吕晚村,才思轶班马。只知玉可碎,苟全耻如瓦。丑诋复何为,随笔自挥写。后世有知音,相赏覆杯斝。哀哉骨已枯,刑典难宽假。章皇固阴鸷,竟乏批鳞者。自古朝无人,清议属党社。祸来眉睫间,犹自诩风雅。不遇右文时,吉人贵辞寡。效忠且见疏,试观屈与贾。群龙今无首,玄黄血在野。宫阙璅朝烟,吊者泪盈把。禁弛名益高,流播遍天下。一卷灰烬余,披诵共萧洒。

稚苓先生以何求老人此卷属题,即用卷中《集饮丁叟水榭》元唱,唯易其“我”字、“打”字二韵,酒后昏灯,信手涂抹,知不足供方家一哂也。

癸亥嘉平仪征陈止,时年五十有六。

下钤“孝起陈止”朱文印。

陈止(1868—1925),即陈霞章,董玉书《芜城怀旧录》载:“陈霞章,字孝起,别号大镫,仪征人。光绪甲午举人。少年才气纵横,有不可一世之概,冶春后社中可数之人物也。困于礼部试,久居京师,任警察总监署科员。晚年放弃一切,顿悟禅机。”[6]79著有《戌丁诗存》《戊戌诗存》两卷。陈止颇有恃才傲物、白眼向天的名士风范,曾加入扬州冶春后社,还曾做过梁实秋的老师,梁实秋在其《清华八年》中记述“我的父亲总是担心我的国文根柢不够,所以每到暑假他就要我补习国文,我的老师是仪征陈止(孝起)先生”[9]。由陈止撰文并书丹的《陈霞章妻杨湘婵墓志》拓片和他写的《甲辰岁日记》朱丝栏稿本,现均收藏于国家图书馆[10]。另外,陈师曾《北京风俗》图册中有18幅画作上有陈止的题画[7]。

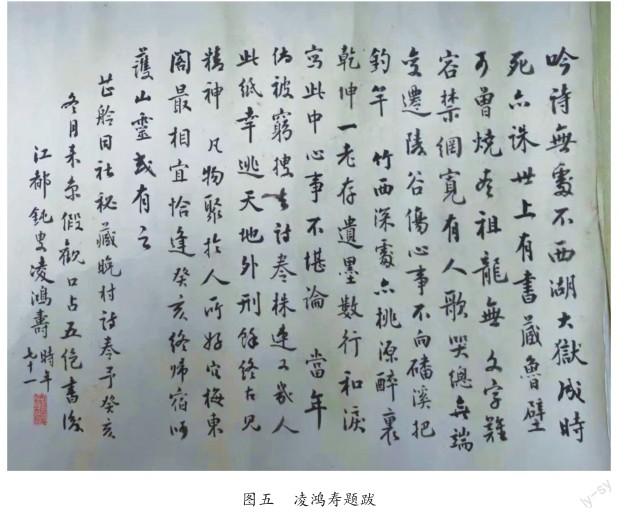

4.凌鸿寿题跋(图五)

吟诗无处不西湖,大狱成时死亦诛。世上有书藏鲁壁,可曾烧尽祖龙无。

文字难容禁网宽,有人歌哭总无端。变迁陵谷伤心事,不向磻溪把钓竿。

竹西深处亦桃源,醉里乾坤一老存。遗墨数行和泪写,此中心事不堪论。

当年倘被穷搜去,诗卷株连又几人。此纸幸逃天地外,刑余终古见精神。

凡物聚于人所好,写梅东阁最相宜。恰逢癸亥终归宿,呵护山灵或有之。

芷舲同社秘藏晚村诗卷,予癸亥冬月来京假观,口占五绝书后。

江都钝叟凌鸿寿,时年七十一。

下钤“凌鸿寿”朱文印。

凌鸿寿,江都(今江苏省扬州市)人,主要活动于民国时期,与何宾笙、陈止同在北京供过职,且均为扬州冶春后社社友[6]14。

陈止和凌鸿寿的跋文均为自作诗,看落款皆是应何宾笙之嘱作跋,内容上则与何宾笙诗文互相唱和。

根据以上4篇跋文记述,此卷当时为何宾笙购得并收藏。单以书法论,此手卷实与吕留良一代大儒之盛名不符,因此笔者对于何宾笙身为书画家、鉴定家却购藏此卷颇有些疑惑。一个可能的原因是:何宾笙虽然富收藏,且收藏不乏佳作,但毕竟不是收藏大家,或许鉴赏水平有限,加之后世所存吕氏真迹凤毛麟角,他未必见过,所以认为此卷是真品,因而重金收入、倍加珍视并请友人作跋。同时也有另一种可能,即何宾笙或能看出此卷书法功力欠佳,但作为一个往来京沪、做古董贩卖生意的文物经纪人,也可能将其佯作为真,并呼朋唤友为之做跋,使之看似来源可靠、流传有绪,从而更容易卖出——当然这种猜测也许是我以小人之心度之了,恳请方家勿怪并多加研讨为盼。

三、徐立行跋文的特殊意义

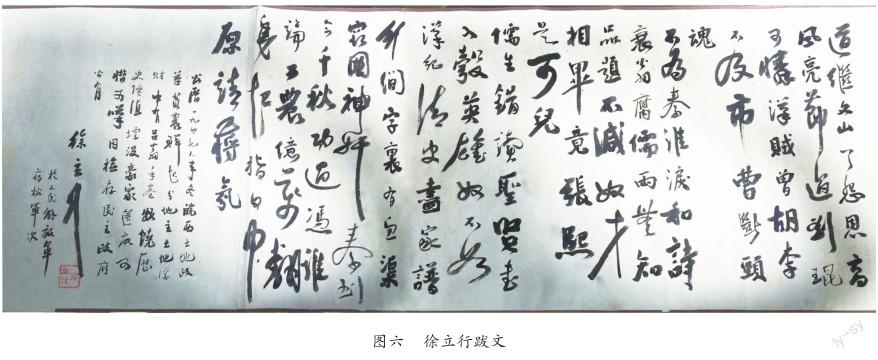

徐立行题跋录文如下:

道继文山了怨恩,高风亮节过刘琨。可怜汉贼曾胡李,不及市曹断头魂。

不为秦淮泪和诗,衰翁腐儒两无知。品题不减奴才相,毕竟张熙是可儿。

儒生错读圣贤书,入毂英雄奴不如。汉纪清史尽家谱,行间字里有血渠。

窃国神奸秦到今,千秋功过凭谁论。工农亿万翻身起,指日中原靖蒋氛。

公历一九四七年冬皖西土地改革,贫农群起分地主土地浮财,中有吕翁手卷,颇饶历史价值,湮没豪家箧底,可惜可叹,因检存民主政府公有。

徐立行于人民解放军宿松军次。

下钤“徐立行”朱文印(图六)。

徐立行的跋文写于1947年冬,当时他担任刘邓大军三纵参谋处处长,跋文内容颇有意义,可做考记。

徐立行,上海人,1938年加入中国共产党,曾在中国人民抗日军政大学、延安马列学院学习,后任八路军前方司令部训练股股长,参谋训练队队长、秘书,八路军驻洛阳办事处秘书主任。解放战争时期,任晋冀鲁豫军区第三纵队参谋处处长,第二野战军特种兵纵队参谋长。中华人民共和国成立后,主要担任西南军政大学教育长、军事工程学院教育长、国防部第六研究院副院长、第三机械工业部第六研究院副院长等职,1964年被授予少将军衔[11]。

题跋中,徐立行首先作七言绝句四首,高度赞扬了吕留良作为一介儒生壮怀激烈、慷慨取义的民族气节,对其罹祸表达了同情和愤慨,同时讴歌了中国人民的革命斗争,期盼广大工农百姓得以翻身解放,对革命的美好前景充满信心和向往。诗中充满家国情怀和忠义之气,书法则遒劲有力,疏密有致,下笔不拘成法,用墨浓淡自然,酣畅淋漓,一气呵成。从其分行布白和笔触中,能感受到徐立行书写时的激情奔放和满腹感慨。

诗后跋文中提到“公历一九四七年冬皖西土地改革”“因检存民主政府公有”,从侧面记载了解放战争时期刘邓大军挺进大别山、开展皖西土地改革的光辉历史,也记录了这件文物和刘邓大军之间的传奇故事,虽寥寥几句,但意义非凡。

解放战争时期,遵照党中央关于以主力打到外線去,将战争引向国民党统治区域的战略方针,1947年6月3日,毛泽东和中央军委电令刘伯承、邓小平:晋冀鲁豫野战军主力积极准备于6月底突破黄河,挺进中原。刘、邓接电后,立即部署进行各项准备,将麾下的第一、第二、第三、第六等四个纵队组成晋冀鲁豫南征野战军(亦称刘邓大军),执行挺进中原、创建大别山根据地的战略任务。

大别山区是我国著名的革命老区之一,是中国工农红军第四方面军诞生的摇篮。大别山地理位置非常重要,位于湖北、河南、安徽三省交界处,东视南京,西睽武汉,基本上位于南京和武汉的正中间,对民国首都南京和中心城市武汉均具有重要的军事价值,这也是当时党中央部署刘邓大军挺进大别山的地理前提。刘邓大军千里跃进大别山之后,开辟了大别山根据地,严重威胁着国民党统治中心南京和湖北重镇武汉,从此人民解放军转入战略进攻阶段,此后仅用两年时间就终结了蒋介石在大陆的统治。

跋文末提到的“宿松”即安徽省宿松县。1947年9月,刘邓大军挺进宿松,开辟根据地,建立解放区。当时徐立行在刘邓大军三纵任参谋处处长,在宿松地区的土改运动中发现了这件手卷,并将此卷交民主政府保存。因三纵属于晋冀鲁豫军区,故此卷应是交于当时的晋冀鲁豫边区政府。

1948年,国共两党战略大决战前夕,原驻邯郸地区的晋冀鲁豫边区党政军等机关陆续迁入河北省平山县及附近地区。5月9日,中共中央、中央军委决定将晋察冀和晋冀鲁豫两个解放区及其领导机构合并,从此,晋察冀边区政府和晋冀鲁豫边区政府合并为华北联合行政委员会。8月,经华北临时人民代表大会讨论决定,华北联合行政委员会改为华北人民政府。这个在华北这一有着4400万人口的区域建立的党和党外民主人士合作的统一的人民政府,就是行将诞生的新中国中央人民政府的雏形。

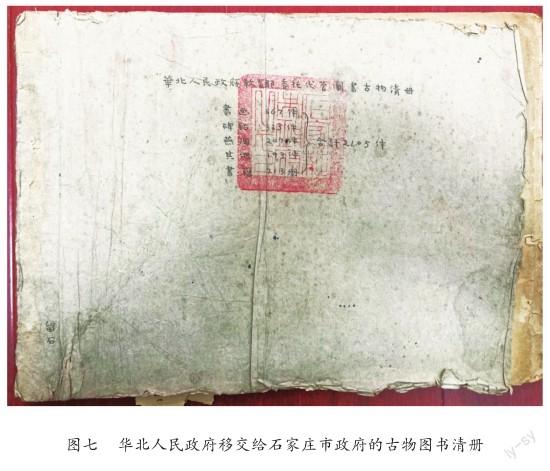

华北人民政府在石家庄市成立之后,决定将中央直属机关、晋察冀边区政府和晋冀鲁豫边区政府图书馆(合并后的华北人民政府图书馆)所保存的图书、文物等一并交由石家庄市接管,这件老仿《吕晚村先生诗卷》就在其中。

1950年,在这批文物、图书的基础上,成立了石家庄市图书博物馆。1958年成立石家庄市图书馆,这批文物归图书馆保管。1981年,石家庄市文物管理所成立,这批文物又移交给石家庄市文物管理所。1991年,石家庄市博物馆建成开馆,这批文物再次移交,成为石家庄市博物馆的第一批馆藏文物。

石家庄市博物馆至今仍珍存着当时的交接账。账本封皮上书有“华北人民政府教育部委托代管图书古物清册”,并盖有“石家庄市政府之印”8字朱文大方印(图七)。当时负责接收这批文物的是程鲁成同志(字清叟,山西省左权县人,燕京大学肄业,曾任晋冀鲁豫边区抗战学院图书馆馆长。1972年逝世于石家庄,享年67岁)和王海航同志(河南省通许县人,华北联大毕业,1945年随高树勋部邯郸起义,曾供职于华北人民政府古物保管委员会。1996年逝世于石家庄,享年84岁),他们是这批文物来到石家庄之后的第一批守护者。程鲁成和王海航两位先生博学多才,严谨负责,老账本上清晰地留存着他们的登账记录。笔者1992年大学毕业后即分配到石家庄市博物馆工作,至今仍清楚地记得,耄耋之年的王海航先生曾多次拄着拐杖,在女儿的陪同下来市博物馆观展,在聊天时会自豪地回忆起当年他和程鲁成先生接收这批文物时的情形,言语之间饱含着对文物的珍惜和热爱。

这批文物包括大批珍贵的书画、陶瓷器、金石玉器等,是革命战争年代中央直属机关、晋冀鲁豫边区政府和晋察冀边区政府在极其艰苦的环境和条件下历尽艰辛搜集而来的,并在纷飞战火中历经辗转迁移,甚至付出了鲜血和生命的代价而得以妥善保管,直至交由石家庄市接管。它们是革命前辈交给我们的一笔重要的文化财产,是真正的历经战火洗礼的红色收藏。我们在整理这批文物时发现,它们有的来自延安,有的来自山西、冀南等地,还有的来自遥远的安徽,比如这件老仿《吕晚村先生诗卷》就是刘邓大军在皖西土地改革中收存并保护下来的珍贵文物。

作为这笔文化财富的守护者,新中国成立后的半个多世纪以来,石家庄市的文物工作者忠实地履行着自己的职责,使这批文物得到了妥善的保护,并对其历史价值进行挖掘、研究和整理,使这些凝聚着丰富历史内涵的文物在宣传和弘扬我国优秀的传统文化中发挥出最大的作用。

————————

[1]中国历史大辞典编篡委员会.中国历史大辞典:上卷[M].上海:上海辞书出版社,2000:1037.

[2]呂葆中.行略[M]//晚村先生文集.复旦大学图书馆藏吕氏天盖楼刻本.1725(清雍正三年):14.

[3]中国古代书画鉴定组.中国古代书画图目:四[M].北京:文物出版社,1990:364.

[4]善本古籍.吕留良南京抄书[EB/OL].(2018-02-25)[2023 - 01 - 08]. https://www. sohu. com / a / 223996922_ 562249.

[5]李玉安,陈传艺.中国藏书家辞典[M].武汉:湖北教育出版社,1989.

[6]董玉书.芜城怀旧录:卷二[M].蒋孝达,陈文和,校点.南京:江苏古籍出版社,2002.

[7]庞国达.陈师曾《北京风俗》图册题画人物考[J].艺术百家,2007(S1):216.

[8]阴山工作室.清八大山人《蕨瓜图》(香港苏富比2019秋拍)[EB/OL].(2020-03-27)[2023-01-08].http:// www.360doc.com/content/20/0327/03/21205651_901932127. shtml.

[9]梁实秋.清华八年[M].南京:江苏文艺出版社,2011.

[10]扬州鉴藏.狂士陈孝起诗文稿手卷[EB/OL].(2020-12-31)[2023-01-08].搜狐网.https://www.sohu.com/ a/441674171_99949223.

[11]周日新,孟赤兵,李周书,等.航空人物志[M].北京:航空工业出版社,2003:606.

〔责任编辑:成彩虹〕