间断或连续仿生物电刺激治疗方案对产妇腹直肌分离、体形的改善作用①

2023-07-28杨卫荔

杨卫荔 ,王 奔

(1.河南省民权县人民医院妇产科,河南 商丘 476800;2.河南省商丘市第一人民医院妇科,河南 商丘 476000)

腹直肌分离是指于腹中线部位双侧腹直肌分离间距在2.0cm,主要是因多产、妊娠导致子宫过大所致[1]。据不全[2]统计,产妇腹直肌分离患病率达到45.14%,可能会造成产妇腹部肌肉力量及盆腔稳定性降低,诱发腰背疼痛,甚至会出现疝气、器官移位等,影响产妇形体美观。自主康复训练是腹直肌分离患者常用的锻炼方法,能提高患者腹部肌肉力量,促进腹直肌逐渐向腹正中线靠拢[3]。但自主康复锻炼作用效果慢,要求患者具备较高的依从性,整体效果不佳。仿生物电刺激是近年来出现的新型无创物理治疗方法,在产后功能康复领域应用广泛[4]。现本文分析间断或连续仿生物电刺激对腹直肌分离产妇的作用,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020-01~2022-08民权县人民医院诊治的产妇腹直肌分离患者90例,按随机数字表法分为两组,其中45例为对照组,年龄22~38(29.86±1.51)岁;初产妇28例,经产妇17例;分娩方法:阴道分娩38例,剖宫产7例;产后42d体质量指数20~28(24.38±1.05)kg/m2;腹围76~98(84.93±2.04)cm;腹直肌分离距离2~6(3.98±0.27)cm;观察组45例,年龄22~38(30.04±1.55)岁;初产妇25例,经产妇20例;分娩方法:阴道分娩35例,剖宫产10例;产后42d体质量指数20~28(24.41±1.08)kg/m2;腹围76~98(85.12±2.08)cm;腹直肌分离距离2~6(4.01±0.25)cm;两组患者基线资料比较(P﹥0.05),可对比。

(1)纳入标准:①两组产妇经检查符合腹直肌分离标准[5];②产后超过42 d,恶露干净;③盆底肌力超过3级;④产妇对本试验知情,并签署了同意书。

(2)排除标准:①伴产后抑郁症、尿失禁、性功能障碍者;②有电刺激治疗禁忌证者;③盆底肌肉异常者;④患有心、肝、肾等脏器疾病者;⑤先天性腹壁薄弱者。

1.2 方法

对照组采用自主康复锻炼,由康复师指导患者自主锻炼,包括内容:仰卧位训练:仰卧位,弯曲双腿,将双脚分开,呼气时抬起右腿,大腿前侧贴在腹部,收腹缩阴;吸气后放下右腿;再呼气抬起左腿,操作同右腿,两腿交替进行,12次为一组,每天2组;跪姿收腹:跪姿,双手着地,髋、膝关节垂直,吸气时腹部放松,呼气时腹部收缩并缩阴,10~15次为一组,每天2组;跪姿伸腿:四点跪姿,吸气时缓慢向后伸右腿,呼气时回腿并缩阴,双腿交替,4~6次为一组,每天2组;站姿收腹:患者背靠墙壁,三点(后脑勺、背部、臀部)一线,双脚离墙30min,吸气时腰椎紧贴墙壁,并缩阴;呼气时还原;10~15次为一组,每天2组。每2d锻炼1次,连续10次。

观察组:在此方案上采用间断或连续仿生物电刺激治疗,法国杉山公司产的PHENIX-8PLUS神经肌肉刺激治疗仪,连续或间断刺激:患者取仰卧位,放松,对两侧腹部的腹外、腹内斜肌及腹直肌、腹横肌予以电刺激,选择“腹直肌分离”程序,粘贴8片电极片,频率为30Hz,脉宽为350μs,以患者感受到麻刺感为宜,引起肌肉震颤但无疼痛,每次30min,每天1次,连续刺激10d,共10次;或采用间断刺激:每周3次电刺激,每次30 min,共刺激10次。

1.3 观察指标

(1)疗效判定标准:即在治疗结束后评价,显效:超声测量腹直肌分离距离<2cm;有效:经测量腹直肌分离距离较治疗前缩小度超过1cm;无效:未达到上述标准,或需要采用其他治疗方案;(2)腹围:于治疗前后测量腹围变化,连续测量1次,取平均值;(3)腰背疼痛:采用疼痛数字评价量表(NRS)[6],0分为无任何疼痛感;1~3分:出现轻微疼痛感;4~6分:出现中度疼痛感;7~10分:疼痛剧烈,无法忍受;(4)腹直肌分离距离及肌电值:用超声测量距离,以表面肌电仪检测,测量腹直肌最大自主等长收缩的振幅,共采集10s,测定及计算平均值。

1.4 统计学方法

2 结果

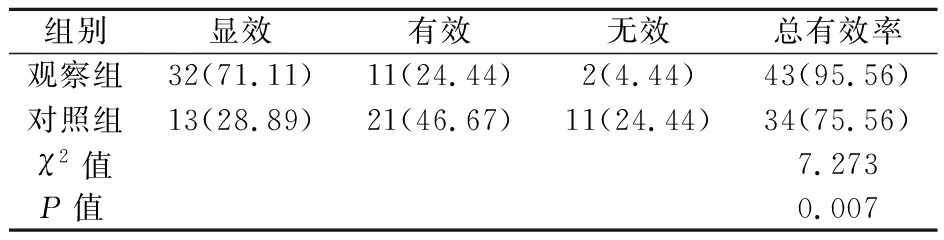

2.1 临床效果

观察组治疗效果高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗效果比较[n=45,n(%)]

2.2 腹围、腰背部疼痛评分

治疗前两组腹围、腰背部疼痛比较(P﹥0.05),治疗后腹围、腰背部疼痛均明显降低,且观察组低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组腹围、腰背部疼痛比较

2.3 腹直肌分离距离及肌电值

治疗前两组腹直肌分离距离及肌电值比较(P﹥0.05),治疗后腹直肌分离距离降低,肌电值升高,且观察组改变明显(P<0.05),见表3。

表3 两组腹直肌分离距离及肌电值比较

3 讨论

腹直肌分离是妊娠晚期或分娩后产妇常见并发症,其病因复杂,常会出现诸多盆底功能障碍。当腹直肌分离越明显,腹部肌肉强度降低,对腰部承托能力减弱,从而引起腰背部疼痛[7]。女性妊娠期间,随着孕周增加,腹白线变软,使腹直肌间的连接部位减弱,随着子宫增加,腹部两旁肌肉承受力加大,当承受力超过腹直肌弹性范围时,则会导致腹直肌分离。一般生理性分离距离较低,产后逐渐恢复至产前状态,对产后生理功能及生活影响小;病理性分离无法自行恢复,从而影响患者生活质量。自主功能锻炼是腹直肌分离的主要方法,通过坚持、科学的肌力训练,可提高核心肌群力量及协调性,并能增加躯干肌肉厚度,改善患者临床症状[8]。但自主功能锻炼起效慢,需要患者长期坚持训练,整体效果不佳。仿生物电刺激是治疗产后功能康复的新型物理疗法,通过低频电流刺激盆底肌肉神经及支配的肌肉,可重新建立神经与周围肌肉及神经,增强其兴奋性,以此能修复受损的肌肉及神经,促进血液循环,改善病理状态[9]。

本组研究,观察组治疗效果95.56%高于对照组的75.56%,治疗后腹围、腰背部疼痛低于对照组,腹直肌分离距离低于对照组(P<0.05)。其结果与其他学者研究相一致,据高倩等[10]学者数据显示仿生物电刺激治疗显效率68.24%高于核心运动训练的22.67%(P<0.05)。凌静等[11]研究发现连续性仿生物电刺激缓解背部疼痛减轻、腹围缩小、腹直肌分离距离缩小度均高于间断性仿生物电刺激(P<0.05)。说明采用间断或连续仿生物电刺激能够提高腹直肌分离治疗效果,降低腰背部疼痛,使其形态更好恢复。推测原因是仿生物电刺激可提高腹部肌肉兴奋性,唤醒受损的肌肉本体感觉器,促使肌肉被动性收缩,从而能锻炼腹部肌肉,使腹直肌不断靠拢腹中线,并逐渐恢复至原先位置,以此能缩小腹直肌分离距离及腹围,使其形态恢复;同时仿生物电刺激具有穿透性电磁场,刺激肌肉产生被动性收缩及放松,以此能促进局部肌肉血液循环,提高肌肉兴奋性,以此使肌群恢复正常;另外仿生物电刺激可阻断局部组织疼痛信号途径,抑制前列腺素的分泌,以此能提高疼痛阈值,缓解腰背部疼痛程度[12]。但是采用连续性仿生物电刺激连续、不间断地刺激腹部肌肉,对肌肉进行放松及震颤,促使松弛的腹壁肌群逐渐收缩,从而能提高腹部肌肉力量。

通常腹直肌肌肉收缩程度是影响腹直肌分离的主要原因,腹直肌肌电值可反映腹肌肌肉收缩时的程度,反映肌肉活动程度,若肌肉组织受损,腹直肌收缩降低,从而会使肌电值降低。本组研究,观察组治疗后腹直肌肌电值高于对照组(P<0.05)。说明采用间断或连续仿生物电刺激能够提高腹直肌肌肉活动功能,促进腹直肌肌肉活动,进而能进一步提高临床治疗效果。

综上所述,间断或连续仿生物电刺激治疗产妇腹直肌分离取得较好效果,可减轻患者腰背部疼痛,缩小腹直肌分离的距离,且能缩小产妇腹围,促使患者形体恢复,作用显著确切,值得临床应用。