以比赛实践能力为目标的校园足球教学初探

2023-07-28侯雷韩凤城

侯雷 韩凤城

摘要:基于娱人致趣原理,结合足球运动拼抢和射门的致趣规律,探索了以提升学生比赛实践能力为目标的足球教学。研究结果显示,将足球运動的核心趣味要素作为教学重点,将完成趣味要素的技术环节作为教学要点,能够提高学生的比赛实践能力,提高学校体育教学的效果。

关键词:比赛实践能力;校园足球;娱人致趣

作者简介:侯雷,大连市第八十中学教育集团一级教师,研究方向为体育教育学。韩凤城,大连市第八十中学教育集团教师。

随着校园足球的广泛推广及足球教学研究的不断深入,校园足球特色学校的体育教学质量有待提高。因此,教师应正确认识足球项目的独有特点,把握其规律和本质,在体育教学过程中丰富学生在运动中的体验,将足球运动项目的致趣要素合理运用于教学训练实践,并将其视为重要的体育教学内容。

娱人致趣是指运动项目的主要功能是使人娱乐以及使运动者产生兴趣。兴趣是有效运动的前提。在青少年参与体育锻炼的影响因素中,兴趣的影响排在首位。兴趣是个体愿意再次参与某项体育运动的心理倾向,与学生的技能学习有着极为密切的联系。如何把握运动项目的本质和致趣规律,是促进学生参与并维持长久体育锻炼的关键因素,也是学校开展体育教学和“阳光体育”锻炼的重要工作之一。

拼抢和射门是同场对抗球类运动——足球的核心趣味要素,也是激发参与者在运动过程中产生乐趣的原因所在。娱人致趣原理由李杰凯等人提出,相关的研究成果出现逐年增多的趋势,但大多集中于理论研究,实证研究较少,且基于娱人致趣原理探索以比赛实践能力为目标的足球教学方面的研究更少。鉴于此,本文通过实证研究,验证了将运动项目的核心致趣要素运用于指导足球项目的教学活动的效果,为今后教师有效开展足球教学以及增强学生学习兴趣提供了有益帮助。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

本研究选取大连市校园足球特色学校的初中生参与实验测试,探索提高学生足球比赛实践能力的训练手段和方法。

(二)研究方法

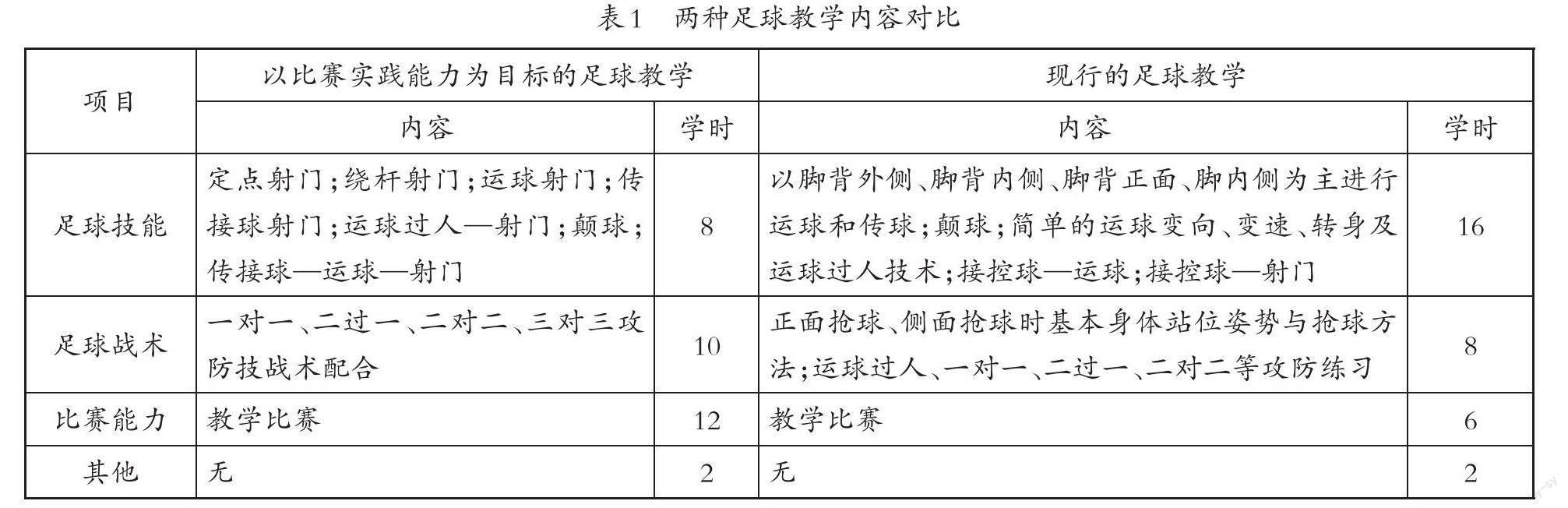

为验证以比赛实践能力为目标的足球教学效果,研究组选取事先没有足球运动基础的两个班分别作为实验组和对照组,而参加过课外身体素质辅导的学生均不列为数据采集对象。实验前后各发放91份问卷,回收率为100%;剔除无效问卷后,有效问卷为86份,有效率为95%。最终确定有效实验人数为86人(实验组:男22人、女20人;对照组:男23人、女21人)。实验时间为16周,实验组采用以比赛实践为目标的足球教学形式,对照组采用现行的教学形式(见表1),两班学生的运动强度和练习密度基本相等。

研究组在实验前后均对实验学生进行测试以及问卷调查,并从控球能力、比赛能力和体育学习兴趣等方面对比两种足球教学方式的效果。

体育学习兴趣量表由汪晓赞编制,该量表共有4个维度,包含27个条目,采用李克特五点式计分评分法,从“完全不同意”到“完全同意”分别计1~5分。通过对该量表进行验证性因子分析得出:χ2/df=4.367,RMSEA=0.081,GFI=0.906,NFI=0.948,CFI=0.967,IFI=0.967,说明符合模型拟合标准。量表的Cronbach's a值为0.857。

实验后录制两班学生的足球比赛,按照确定的技术指标统计传球次数、抢断球次数、射门次数和控球时间等相关数据。

借助SPSS 24.0统计软件对实验测试结果以及问卷调查获取的相关数据进行统计分析。

二、实验结果

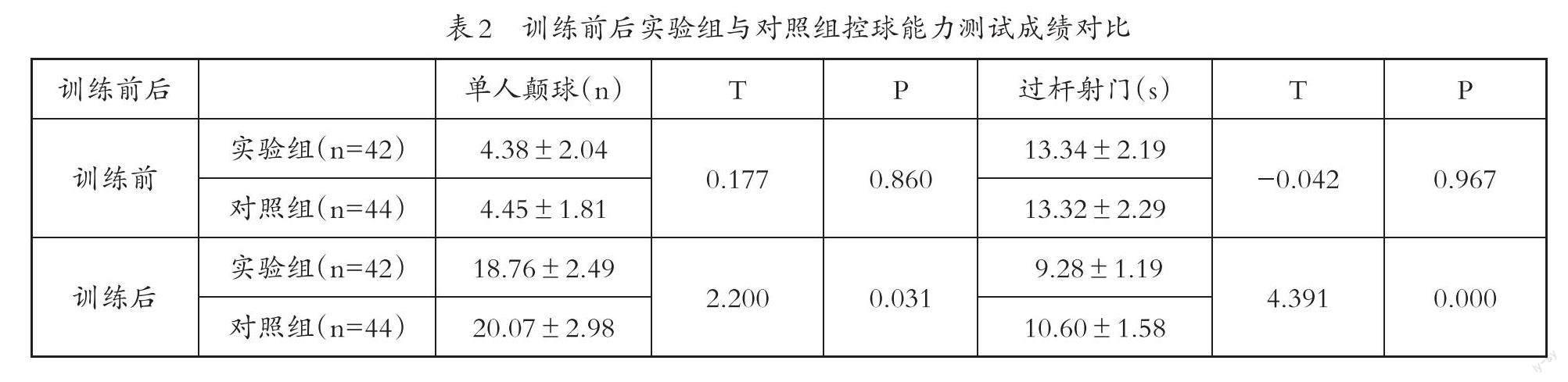

(一)对提高学生控球能力的效果进行对比

教学实验前后以单人颠球和过杆射门两个测试项目反映学生的控球能力。结果显示:实验前,实验组与对照组学生的考核成绩对比无差异(P>0.05),表明两班学生训练前的控球能力处于同一水平;对比实验前后的测试结果发现,实验组和对照组学生的控球能力都存在显著差异(P<0.01),说明两班学生的控球能力均有大幅度提高;实验后两班学生的测试成绩对比略有不同,对照组单人颠球成绩明显高于实验组学生,而实验组学生过杆射门测试结果明显优于对照组学生,两组数据对比均呈现显著差异(P<0.01),见表2。可见,两种教学内容安排存在差异:在提高学生单人颠球能力方面,对照组学生成绩突出;在提高过杆射门能力方面,以比赛实践为目标的足球教学效果明显优于现行的足球教学。

(二)对提高学生比赛能力的效果进行对比

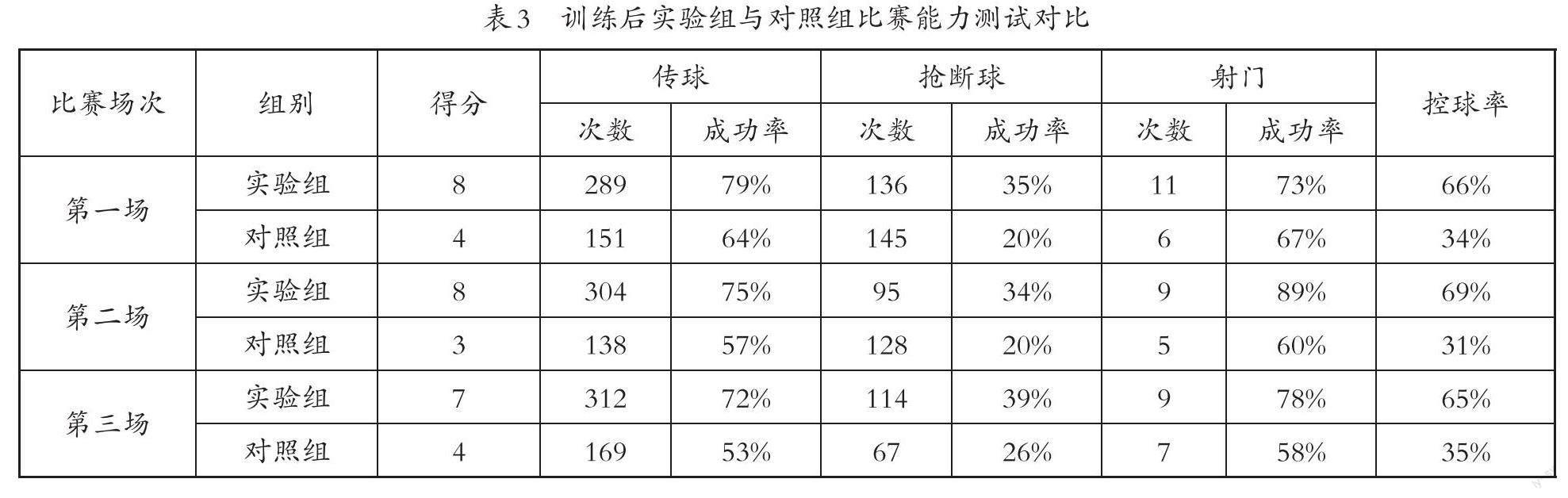

因教学进度不同,实验前两班学生基本不具备比赛能力,为此并未进行实验前测。实验后,组织两班学生进行三场比赛测试,比赛成绩存在显著差异(见表3),实验组学生的传球次数和成功率、抢断球成功率、射门次数和成功率以及控球时间均好于对照组学生,并呈显著差异。可见,在提升学生比赛能力方面,围绕足球项目趣味要素开展训练内容的足球教学效果明显优于现行的足球教学。

(三)对提高学生体育学习兴趣的效果进行对比

本研究所用量表由参与体育、体育学习积极兴趣、体育学习消极兴趣和关注体育4个维度构成。实验前,各组体育学习兴趣测试数据组间无明显差异(P>0.05),经过16周训练后,各组测试数据出现不同程度的变化。对照组训练前后学生体育学习兴趣无显著性差异(P>0.05);实验组学生实验前后体育学习兴趣的差异具有统计学意义(P<0.01);组间比较,对照组测试数据均明显低于实验组(P<0.01),见表4。

三、分析与讨论

(一)娱人致趣原理在足球教学训练中的运用效果分析

足球运动的核心要素应是拼抢和射门得分,这也是运动快乐和运动兴趣产生的源泉动力。学生在拼抢中展现个人实力,拼抢到球后自豪感得到满足,进而激起努力射门得分的欲望。射门是拼抢行为的最终目的,同场对抗球类的比赛方式恒定了拼抢与射门之间紧密的逻辑关系,拼抢与射门的过程中也向所有的参与者和观赏者展示出足球运动带来的乐趣与魅力。自我决定理论认为,与外界影响相比,自身锻炼内在动机(或兴趣)的提升是促进学生体育锻炼行为产生并使其能持续坚持的关键因素。可见,体育教学需注重激发和培养学生的运动兴趣,引导学生体验运动乐趣,促进学生运动技能的形成和比赛实践能力的提升。

(二)提升学生控球能力的效果分析

控球能力既是球员个人作战和集体协作能力的重要體现,也是衡量球队整体水平的主要标志。以比赛实践为目标而言,控球能力本身的意义在于获得更多的射门次数和更高的射门成功率,进而增加进球数。现行的足球教学十分注重球性练习并作为考核标准,学生在无防守的情况下投入较多时间和精力,围绕单人颠球和过杆射门等测试项目进行练习。实践证明,反复练习颠球虽然能够明显提升学习者的平衡和协调能力,但是颠球技巧的熟练程度与足球比赛时的表现并不高度相关。所有技术学习的最终目标还是由在比赛中展现出的技、战术水平的高低来体现。学生所学的足球技能和测试项目应力求实用性。

与现行的足球教学模式相比,以比赛实践为目标的足球教学利用更多的课时进行攻防对抗,使学生意识到控球的重要性,并产生提高控球技术的需要。因此,在提高控球能力方面,实验组学生的过杆射门成绩优于对照组。

(三)提升学生比赛能力的效果分析

足球运动的比赛能力可以归纳为通过队友间技、战术的配合将球射进对方球门并阻止对手得分的能力。战术知识和战术经验是影响队员比赛能力水平的重要因素,而足球战术经验的积累主要来源于战术训练和比赛中战术行为的直接体验。足球教学的最终目标是提高和培养学生的比赛能力,而比赛能力的情境性和亲验性特点,决定了学生必然要参与到具体的比赛实践中,通过自身千百次实战练习和领悟来提升比赛能力。与对照组相比,实验组学生战术训练课时更长,参加的比赛场次更多,经历的比赛场景更复杂,积累的临场战术经验愈发丰富。因此,着重围绕足球娱人致趣原理开展的实验组学生因大量时间围绕拼抢、过人和射门练习,在比赛中这些指标的效果发挥明显。

学生在提升比赛实践能力的过程中必然经历两个阶段:首先,在足球动作要领、细节等显性知识熟练掌握的前提下,经过多次模仿、钻研、练习形成训练情境下的运动技能,并通过比赛形式运用到具体的实践运动中,最终形成比赛情境下的运动技能;其次,在比赛中完成运动技能的运动经历,对比赛过程进行反思,将足球技能与比赛实践经验紧密结合,并使之系统化,最终高度内化为自我知识的一部分,从而更好地指导足球运动实践。

在足球比赛中,射门、进球、传球、抢断球、控球等技术指标是影响球队胜负的主要因素。传球和控球率是有效射门的重要前提,同时也是对比赛全局和比赛节奏的有效控制,这两项指标是球队之间的主要差距所在。实验结果显示,实验组学生的传球次数和控球时间明显优于对照组。这说明围绕足球运动致趣要素为上课内容的学生,其足球比赛成绩和比赛实践能力都明显优于现行的足球教学。

(四)提升学习兴趣的效果分析

兴趣是个体愿意参与并有意愿再次参与某项具体内容的心理倾向,其发展和形成与学习者的知识、技能学习有着十分密切的关系。本研究充分证明了围绕足球娱人致趣原理的体育教学对提高学生体育学习兴趣更具有效性。实验组整个课堂处于活跃状态,学生积极参与,提升了比赛实践能力。学生最大限度地表现和运动是体育课程的核心要素之一。有研究表明,积极地从事自己感兴趣的事情时,会降低人的主观疲劳,产生“乐此不疲”的主观感受。在促进学生参与足球教学时,教师不仅要考虑教学内容应满足学生的学习兴趣需求,更重要的是以娱人致趣原理来促进学生外在动机自主化,最终维持长久的体育锻炼行为,提升幸福指数。可见,在足球课教学中运用娱人致趣原理,不仅提升了学生比赛实践能力,同时激发了学生体育学习积极性,达到事半功倍的教学效果。

参考文献:

[1]李杰凯,包蕊,贲驰,王可.论操舞音乐韵律与动作节奏的本能恰和之美:基于运动项目娱人致趣原理的研究[J].沈阳体育学院学报,2011(4).

[2]李杰凯,张云鹏,魏晓磊,任纪飞,秦聪.论同场对抗球类运动的“拼抢与命中争分”之乐:基于运动项目娱人致趣原理的研究[J].沈阳体育学院学报,2012(2).

[3]汪晓赞.我国中小学体育学习评价改革的研究[D].上海:华东师范大学,2005.

[4]项明强.促进青少年体育锻炼和健康幸福的路径:基于自我决定理论模型构建[J].体育科学,2013(8).

(责任编辑:赵昆伦)