知识理解下的有效学习

2023-07-24吴欢

吴欢

垂线作为小学数学图形与几何领域的重要概念,对学生学习几何知识、培养空间观念具有非常重要的作用。当前小学数学几何概念的学习普遍存在“记忆模仿”而不能“理解应用”的现象。首先,因为教师教学几何概念时脱离现实背景,一味灌输,导致学生几何概念的形成过于仓促,理解不够深入。其次,教师过度追求学生技能的掌握,忽视学习过程。最后,教师就概念而教概念,忽视了概念间的联系和运用,学生缺乏应用意识,解决实际问题的能力较为薄弱。为了解决这些问题,在教学苏教版小学数学教材四年级上册“认识垂线”时,笔者做了以下尝试。

一、分类比较,构建新知

(一)分类感悟,建立概念

师:同学们,课前我给大家准备了一张圆形纸,你们能用水彩笔在纸上画出两条相交的直线吗?比一比谁画得又好又快!

(学生独立完成,教师巡视指导)

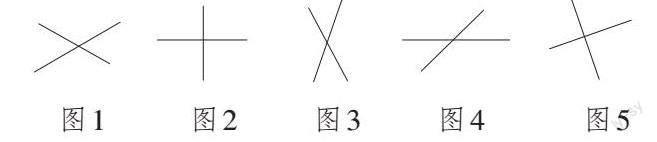

师:我刚才在同学们画的时候挑选了几幅作品,瞧!(呈现学生作品,如图1至图5)

师:他们都画对了吗?同样是相交,好像还有点不一样哦!你们能根据两条直线的相交情况,把它们分类吗?你们为什么这样分?把你们的想法在小组里说一说。

(学生小组交流)

师:讨论完了吗?你们打算怎么分?谁愿意边说边分给大家看?

生:图2和图5里有直角,所以我把图2和图5分为一类。其他三幅图是另一类。

(大部分学生鼓掌赞成)

(二)观察验证,凸显概念

师:我有点怀疑,这两组直线都相交成直角吗?谁能想办法让我心服口服?

生:用三角尺上的直角去比一比。

师:这里有三角尺(举起三角尺),谁来试一试。

(学生边演示边确认是否有直角,教师相机在图中标注直角符号)

师:除了这两个同学,还有谁画的两条直线也相交成直角?

(教师选取3个学生的作品板贴在黑板上,用三角尺快速验证)

师(小结):同学们,像你们刚才所画的两条直线相交成直角时,数学上就称这样的两条直线互相垂直。(板书:互相垂直)

师(手指图1、图3、图4):那这两条直线互相垂直吗?为什么?

生:不垂直。因为它们没有相交成直角。

师:也就是说,什么样的情况下两条直线才会互相垂直?

生:两条直线相交成直角。

【思考】概念是用来帮助人们认识事物,建立某种逻辑体系的。概念不是凭空出现的,它自然会有产生的基础,因此要考虑它从哪里来,到哪里去。当然为了更好地认识概念,我们还要知道这个概念包含了哪些核心要素,还可能延伸出哪些子概念,这个概念对于认识数学本质有哪些帮助,对后续的数学会有怎样的意义等。

“认识垂线”这节课研究的是两条直线的位置关系,而这种关系是一种特殊的关系——垂直,要想建立垂直的概念,我们要从知识生长的角度切入,考虑哪种引入方式更适合学生,要自然且不突兀。作为一种特殊的位置关系,垂直特殊在哪里,要让学生感受从一般到特殊的过程。教学时,学生根据已有经验在同样的圆形纸上画出了两条相交直线。教师以学生创作的作品为学习素材,引导学生通过观察比较,从同是相交的位置关系中分类出相交成直角的特殊情况。

二、深入探究,巩固新知

(一)图文揭示,理解概念

师:其实关于垂直还有不少数学知识呢!是我告诉你们呢,还是你们自己来研究。

生:自己研究。

师(课件呈现概念):两条直线相交成直角时,这两条直线互相垂直。你们能理解吗?把你们的理解和同桌说一说。

(同桌交流)

师:谁来说一说你的理解?

生:我认为只有两条直线相交成直角时,才能说这两条直线互相垂直。没有相交成直角,这两条直线就不是互相垂直。

师:你能理解“互相垂直”里面“互相”的意思吗?

生:互相就是相互,是一种关系。

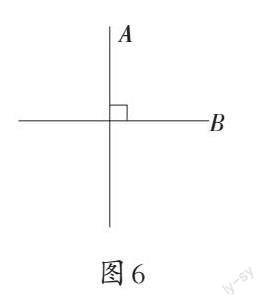

师:如图6,这里有两条直线(课件出示),如果一条直线用A表示,另一条直线用B表示。互相垂直就可以说直线A垂直于直线B,也可以说直线B垂直于直线A。

师:“其中一条直线是另一条直线的垂线。”能结合这幅图,说说你们的理解吗?

生:直线A是直线B的垂线,直线B也是直线A的垂线。

师:“这两条直线的交点叫作垂足。”你们能边指边说什么叫作垂足吗?

(学生边比画边介绍)

师(小结):通过刚才的学习,我们认识了垂直。知道了在同一平面内两条直线相交成直角时,这样的两条直线就互相垂直。

(二)巩固练习,深化概念

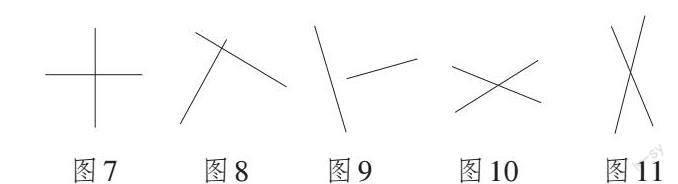

师:我这里还带来了几幅图(如图7至图11),它们是不是互相垂直呢?我们一起来看一看!

生:图7、图8和图9里的直线互相垂直。

师:怎么来证明呢?

生:还是用三角尺上的直角来比一比。

师:图9还能用三角尺比画吗?

生:能。因为直线是可以无限延长的,所以延长一下讓它们相交就可以了。

(教师延长直线并用三角尺验证,验证后标注直角符号)

师:那最后两组直线为什么没有互相垂直呢?

生:因为它们没有相交成直角。

师:这两组直线有点特别。瞧!发现了什么?(教师转动图10、图11中的直线)

生:直线能转动。

师:如果给你们机会,你们能想办法把它们变成互相垂直吗?

(学生演示)

【思考】基于学生已有活动经验和课堂上对垂线概念的初步认识,教师图文并茂地呈现垂线及其相关概念,引导学生在自主探究、体验感悟中主动理解概念,自觉建构概念。接着,教师引导学生对学习材料进行观察、辨析、操作,设计多元且有层次的操作活动帮助学生进一步增强对概念的认识,垂线的概念也变得愈加鲜活。

三、联系生活,丰富认识

师:其实,不光是数学上有两条直线互相垂直,生活中我们也经常和垂直打交道。

(课件依次呈现生活中的图片,如图12所示)

师(出示三角尺图):瞧!三角尺上能找到两条互相垂直的直线吗?

(学生上台比画)

师:对吗?来看看我是怎么指的。

(教师示范比画一组垂线,强调“互相”)。

师:三角尺上这一组互相垂直的直线,在我们今后数学学习中的作用可大了!

师(出示地砖图):那这幅图上你们能指出互相垂直的两条直线吗?

(学生边比画,课件相机出示垂线)

师:同学们不仅能找到垂线,还能找到不同的垂线。

师(出示墙壁图):这幅图呢?

(学生比画)

师:我相信善于观察的同学还能找到更多的垂线。

师(出示图画):我还带来了一幅图,在这幅图中,你们一共能找到几组互相垂直的线?

生:4组。

师(课件出示4个直角符号):真好!

【思考】在教学“认识垂线”时,很多教师都会通过身边的例子来帮助学生理解概念。身边例子是否基于知识本质表达准确,是否基于学生已有经验表达真实,都决定了学生能否真正理解概念,能否在理解概念的基础上进行有效学习。笔者选择了教材中呈现的例子,加以优化,逐个研究,引导学生学会用数学的眼光观察现实世界,用数学语言表达现实世界。让教学情境真正助力教师有效教学,助力学生知识理解和有效学习。

四、自主探究,应用提升

(一)厘清问题,尝试探究

师:刚刚我们认识了垂线,还在生活中找到了互相垂直的例子,接下来想不想去画一画互相垂直的直线呢?别急,我这儿有3个任务(如图13),仔细看!

师(出示任务1):看明白了吗?题目让我们干什么?

生:画出已知直线的垂线。

师(出示任务2):接着往下看,这里,我们不光要画垂线,还要怎么样?

生:经过点A。

师(出示任务3):同样是经过点A画垂线,有没有什么不一样的地方?

生:任务2的点A在直线上,任务3的点A在直线的外面。

师:你们观察得真仔细!题目的要求都明白了吗?请你们选择一项或两项任务完成。比一比,看谁画得更准确。

(学生尝试画图,教师巡视指导)

(二)辨析修正,学习技能

师(呈现学生作品):我这里有一个同学完成的作品(如图14)。他画得怎么样?

生:两条直线没有互相垂直。

师:你们猜猜看,他为什么会画得不垂直?

生:没用三角尺画,也有可能三角尺没有对齐。

师:看来!要想成功地画出垂线还有很多需要注意的地方。谁愿意上来给大家演示一下,你是怎样画的。

生:我是这样画的。首先用三角尺上的一条直角边和这条直线重合。然后沿着另一条直角边画出这条直线的垂线。画完以后,还要标上直角符号。

师:看清楚了吗?他是先用三角尺上的一条直角边和已知直线重合。这个时候,三角尺上的另一条直角边就和已知直线互相垂直了,因为三角尺上的两条直角边互相垂直。所以我们只要沿着另一条直角边画出已知直线的垂线就行了。因为我们画的是垂线,所以一定要穿过已知直线。最后不要忘记标注直角符号,表示这两条直线相交成直角。

师:接下来请你们用三角尺这个工具,在图13中任务1的图上,再画一条已知直线的垂线。完成以后,同桌互相检查。

(三)变式练习,熟练技能

师:研究完了图13中任务1,那任务2和任务3还难吗?谁愿意上来给大家介绍一下任务2的画法?

生:跟刚才的画法差不多。我先把三角尺上的一条直角边和已知直线重合,然后把三角尺上的这个顶点(两条直角边的交点)移动到和点A重合,最后沿着三角尺的另一条直角边画出垂线。

师:介绍得非常清楚。我要特别提醒同学们,为了平移三角尺的时候更准确,我们可以用一把直尺帮助我们平移(教师演示)。

师:那任务3呢?你们能把画的过程说给同桌听吗?

(学生交流,教师巡视指导)

师(呈现学生作品):如图15至图17,他们都画对了吗?

生:画得都不对。图15没有把垂线画出头。图16标了直角符号,但是看上去明显不垂直。图17没有标直角符号。

师:看来要想把垂线画准确还不是一件容易的事。我们在画的时候一定要画规范!

(四)知识对比,深化认识

师:同学们,刚刚我们在完成这三个任务时,有什么相同的地方?又有哪些不同之处呢?

生:相同的地方是都要用三角尺,都要把一条直角边和已知直线对齐。不同点的地方是图13中任务1可以畫出许多条垂线,但是任务2和任务3过一点只能画一条垂线。

【思考】数学技能的学习,就是将一连串动作方式或心智活动方式,经过练习而形成熟练的、自动化的反应过程。教师在教学画垂线时,给学生呈现了由简到难的3个画垂线的任务,鼓励学生根据自己对垂线的理解,逐个完成任务,在完成任务的过程中,反复操作,及时修正,总结经验。例如,在图13中任务1的教学过程中,教师首先从学生错误作品入手,引导学生找出错误原因,强化“相交成直角”的特征。接着请学生再次演示画垂线的正确方法。最后由教师将画垂线的整套动作分解成若干个局部动作,让学生逐个观察、记忆、想象。学生在教师的示范下,理解掌握画垂线的技能,技能的学习经历着一个从会到熟的过程。

(作者单位:江苏省南京市北京东路小学红山分校)