试论汉代陶灶的岭南类型

2023-07-19石荣传

陈 杰 石荣传

(1.中国海洋大学文学与新闻传播学院;2.湖南大学岳麓书院)

陶灶是汉墓随葬品中较为流行的模型明器之一,其平面形状多样,主要有长方形、马蹄形、舟形、曲尺形、圆形等,在空间分布上地域特色鲜明。本文陶灶的岭南类型主要指以带有前出地台为显著特征的有底陶灶类型,这是岭南地区占绝对主导地位的灶型。其平面形状多为长方形或梯形,多火眼纵向排列,有向前伸出的地台,或附有陶俑、水缸等。

一、岭南类型陶灶的型式分析

依据陶灶的平面形状,可将其分为四型:

A型 平面形状为长方形,横截面为矩形。灶面平直,双火眼或三火眼。

Ⅰ式 灶身粗短,长宽比较小,多为双火眼,灶后有斜伸的圆柱状烟囱,灶门上方无挡墙。广州西汉中期墓M1174:24,长36、高17.2厘米[1](图一,1)。

发掘报告认为墓葬属于西汉前期第二段,即“由文景之间至武帝元鼎六年(前111),相当南越王国的后期”;但同时也认为出土四耳瓮、四耳罐、灶、井等器物的墓葬“显示出年代稍晚的特点”[2]。李龙章认为第二段的实际年代应在南越国末期甚至更晚[3]。笔者同意这个判断。

南越国时期出土器物中地方特色浓郁,汉文化影响相对较少,模型明器在岭南地区几乎不见。汉平南越之后,随着汉军驻扎和大量汉人的迁入,汉化进程大大加快。“岭南地区的政治、经济、文化面貌从西汉中后期开始发生了较大变化。岭南西汉中后期的墓葬形制种类、随葬品组合造型均呈现与早期明显的不同。”[4]这件灶的形制与西汉中期陶灶的形制基本相同,故认为此灶的时代当属于西汉中期。考虑到灶身由短变长的发展趋势,这件短身灶当为岭南类型陶灶的早期形态,但不应早于汉武以前。因此,将此式陶灶定在西汉中期稍早较为合理。

Ⅱ式 灶身明显加长,常见三火眼。开始出现矮小且斜伸的挡墙,圆筒形烟囱。广州横枝岗M4:53,长40、宽15、通高20.6厘米[5](图一,2)。报告中认为“M4的墓葬形制多见于西汉后期,但出土器物的型、式及组合为较典型的西汉中期特征”,因此将其定为西汉中期晚段应该是合适的。

Ⅲ式 灶身长,多为三火眼,灶门上多有斜伸挡墙,出现龙首形烟囱。广州西汉晚期墓M3031:22,长34.6、高18.2厘米[6](图一,4)。其流行时段应为西汉晚期到新莽。

Ⅳ式 前有挡墙,多见龙首形烟囱。地台上开始出现陶俑。湖南资兴东汉早期墓M424:33,地台右侧一立俑,双手作添薪烧火状,长23厘米[7](图一,5)。广州东山象栏岗东汉早期墓[8]也有出土,其灶壁右侧划龙四条,中有一奔驰的兽,灶门左边划一狗,与广州东汉前期墓M4016:50陶灶左壁划游龙三、奔牛一,灶门旁划一狗的做法如出一辙。本式常见于东汉早期墓。

Ⅴ式 前有竖直挡墙,后有龙首形、扁平长方形或圆筒形烟囱,地台上多有烧火俑、猫俑、狗俑,或置一瓶,俑的数量增多,两侧多附数目不等的水缸。广州建初元年墓M5041:18,三火眼,灶左侧附水缸二,右侧附水缸一,左右两侧各有一俑在劳作。地台上有一俑在看火。灶长30.5、高15厘米[9](图一,3)。广州动物园东汉建初元年(76年)墓[10]、湖南衡阳豪头山东汉永元十四年(102年)墓[11]也出有此式陶灶。其主要流行于东汉中晚期。

B型 平面形状为梯形。灶面平直或斜直,多三火眼。

Ⅰ式 略呈梯形,前后端宽度相差较小;灶面较为平直,后有斜伸的圆柱状或龙首形烟囱;前端多有斜直挡墙,地台较短,无陶俑。广西兴安石马坪西汉晚期至东汉初期墓M21:42,方形挡墙,龙头烟突,长40.6、宽13.5、高15.2厘米[12](图二,1)。广州南田路西汉后期墓M4[13]、广西合浦风门岭西汉后期墓M26[14]、广东肇庆市康乐中路东汉初期墓M7[15]出有同式灶。其流行时段在西汉晚期至东汉初。

图二 B 型陶灶

Ⅱ式 灶身渐短,前后端宽度相差增大,呈梯形;灶面前高后低,高低相差不大。地台上出现陶俑。烟囱为简化龙首形或圆筒形。广西阳朔高田镇东汉前期墓M19:1,三火眼,长36、宽14.4~16.8、高14.4厘米[16](图二,2)。广西贵港马鞍岭东汉前期墓M1[17]、广州市龙生冈43号东汉木槨墓[18]出有同式灶。主要流行于东汉前期。

Ⅲ式 平面梯形,前高后低,高差比较明显;地台上多有猫、狗或烧火俑,且俑的数量增多。挡墙竖直。灶身两侧出现数目不等的水缸。番禺东汉中期墓M15:16,蹄足形烟突,地台左侧有一俑持扇,右侧一狗伏地。长27、宽11.9~15.8、高13厘米[19](图二,3)。同墓地M19出有“永元十五年”(103年)的铭文砖,此外广州东汉后期墓M5070、广州番禺员岗村东汉后期墓M2[20]、广东佛山郊澜石东汉后期墓M14[21]、广州黄埔大田山东汉后期墓M1[22]、广西贵港孔屋岭东汉晚期墓M1[23]均出土有同式陶灶。可见本式陶灶流行于东汉中后期。

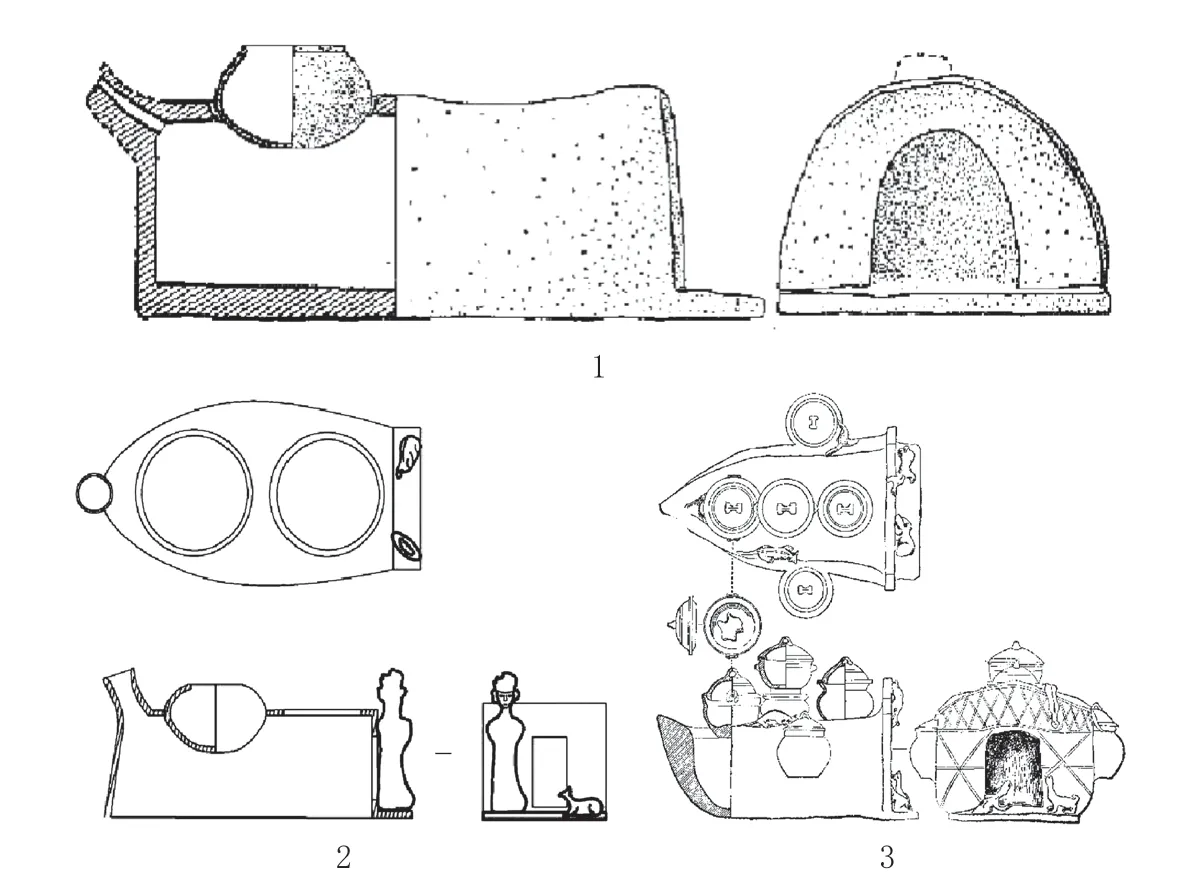

C型 平面为长方形,横截面为半圆筒形。广州淘金坑西汉中期墓M26:34,筒形烟突,长34、宽18、高11厘米[24](图三,1)。广西贵县西汉墓出土有同式陶灶[25]。

图三 C、D 型陶灶

D型 平面为舟形。根据其造型及附属物可分两式:

Ⅰ式 造型简单。典型舟式,中腹稍外鼓。多双火眼,地台上常有人俑、狗俑。湖南长沙新河东汉中期墓M28:13[26],圆管状烟囱,灶前左侧站一立俑,右侧卧一犬。灶长30、宽13~16、高9~10.5厘米(图三,2)。湖南长沙电影学校东汉中期墓、湖南农业大学东汉墓[27]也有出土。

Ⅱ式 造型复杂。平面近三角形,三火眼,地台上有烧火俑,灶台两侧附水缸。广州东汉后期墓M5080:58,左右各附水缸一口,旁有俑作舀水状。地台上有俑看火,一狗蹲立门边。长43、高23厘米[28](图三,3)。

二、岭南类型陶灶的年代分析和地理分布

从时代上看,A型灶出现最早,是岭南地区出现最早的模型明器之一。B形灶出现稍晚,基本上在西汉晚期以后,在造型上似与A型有承继关系,其早期类型,如Ⅰ式灶与同时期的A型灶大体类似,只是灶前端稍稍宽于后端,略呈梯形。之后其前后的宽度差和高度差越来越明显。C型灶出土数量较少,其宽短的造型在平面上与A型Ⅰ式灶相类,时代也大致相同。D型灶在岭南地区出土基本上是东汉晚期,但在湖南地区可以早到东汉早中期。

地台上出现陶俑多见于东汉前期,数量在1至3个,主要是烧火俑,也有在水缸边或灶边的劳作俑。动物俑主要是狗俑,还有猫俑、猪俑,多为1个。

附水缸的陶灶基本出于东汉中期以后,数量1~6个不等。出土附水缸陶灶的纪年墓有广州动物园东汉建初元年(76年)墓[29]、番禺永元十五年(103年)墓(2件)[30]、广州建初元年M5041。广州汉墓M5060为建初五年(80年)墓,出土有Ⅲ型灶,没有描述,也没有图,但Ⅲ型灶也是有水缸的。这似乎可以说明附水缸的陶灶主要流行于东汉后期的前段。鉴于《广州汉墓》中所定的东汉后期跨度太大(从东汉建初元年到东汉结束),参照洛阳烧沟汉墓[31]和《番禺汉墓》的分期成果,附水缸陶灶应该流行于东汉中期。

从地理分布上看,此类陶灶主要分布在广东、广西和湖南地区(图四),湖北仅发现1例。其中A型灶数量最多,分布最广,广东、广西、湖南均有发现;B型灶则主要分布于岭南地区和湘南地区,其他地区少见;C型灶发现较少,分布较为零散;D型Ⅰ式灶仅见于湖南长沙,而Ⅱ式灶见于广州。广州及周边地区是此类陶灶出土最多、种类最全的地区,各型陶灶都有发现。这也符合广州作为汉代岭南地区政治、经济、文化中心的地位。

图四 岭南类型陶灶出土地点分布图

陶灶是具有典型汉文化特征的随葬器物,随着汉文化影响的深入,墓葬中出土陶灶的频率和数量也大幅增长。据《广州汉墓》统计,西汉中期的64座墓出土陶灶19件,出土陶灶的概率不到30%(以墓均1件计算),西汉后期的32墓出土陶灶20件,出土概率已迅速上升到62.5%,东汉前期的41墓出土陶灶37件,出土概率已高达90%。在广州以外的岭南地区同样如此,只是时代上稍微滞后一些。

广西地区出土有A、B、C型陶灶,基本是西汉晚期以后,只有一例被定为西汉中期,即合浦风门岭M27[32]。其时代确定的依据主要是通过对出土的陶器组合、陶仓等,与广州西汉中期墓出土陶器对比得出的结论。这种简单的对比是否合适值得讨论。

广州作为南越国时期的都城,是岭南地区的政治文化中心,是汉文化最先进入的区域,而地理位置相对偏远的广西则不可避免地会有滞后性的问题。吴俊曾对广西秦汉墓葬地理分布作过一个统计:北海市含有汉文化因素的墓葬在西汉中期只有2个,而到了西汉晚期则达到37个。广西地区已发掘含有汉文化因素的墓葬,“西汉早期以桂林市与梧州市为多,西汉早中期以桂林市为多,西汉中期以贵港市为多,西汉晚期则以北海市、桂林市和贵港市为多……汉文化在广西地区的传播当为自北而南”[33]。而合浦在广西最南端,从时代上说也应该最晚。而梧州位于两广的交通要道上,成为汉文化传播重要的中转站,从这个角度说,汉文化在广西地区的传播也可以是自东而西。合浦汉墓的时代晚于广州汉墓也是合理的。

李世佳在对广西汉代陶井的研究中认为:“广西地区所出的A、B型陶井与这两型陶井(广州汉墓Ⅱ、Ⅲ型陶井)非常相似。”[34]但广州汉墓Ⅱ、Ⅲ型陶井属于西汉中期,而广西A、B型陶井则是西汉晚期,其时代的滞后性明显。

从模型明器的出土来看,广西地区出土的陶制汉式建筑、汉式陶质井仓灶、畜禽、畜圈、陶俑等,除合浦风门岭M27以外,均为西汉晚期。此外,“汉代广西地区用滑石器作为随葬品的习俗是汉文化影响的结果。”而滑石器在广西的出现也是西汉晚期[35]。考虑到滞后性,合浦风门岭M27应该比广州西汉中期墓时代要晚一些,将其时代定在西汉晚期是合适的。

湖南地区出土的带地台陶灶均为东汉时期,主要是A、B型灶,与岭南陶灶在形制上大致相同,但也有差异。岭南陶灶多为三眼灶,长沙地区陶灶多为双眼灶;岭南地区陶灶烟囱常见典型的龙首形,而长沙地区则多为圆筒式。湘南地区陶灶有个别附有水缸,且有将水缸置于地台上的做法,这是两广地区不常见的。而长沙地区灶身两侧几乎不见水缸。典型岭南陶灶基本上都有底,与地台一体,而湖南地区陶灶多无底,仅灶前伸出地台;且地台上的陶俑分布也有特点,湖南陶灶一般为灶门左侧立一人,右侧卧猫狗,而岭南陶灶的地台上有人俑一至三个,且多作烧火或劳作状。

带地台的陶灶大多首先出现于岭南地区,唯一的例外是D型灶,它率先出现在湖南,岭南不仅时代晚,数量也极少。其实它的形制就是向前伸出地台的舟形灶,是舟形灶和地台式灶的结合。舟形灶在岭南几乎没有分布,而湖南地区则是舟形灶分布的重要区域,同时也是地台式灶分布的集中区域。长沙地区出土的A、B、D型灶有地台,有的附陶俑,外形上接近岭南陶灶,但中空无底,这与中原地区陶灶的做法是一致的。这也说明了作为中原与岭南之间的湖南地区,其陶灶形制受到了来自中原与岭南的双重影响,带有地台的舟形灶首先出现在这里,正是这种双向影响的反映。D型灶在广州的出现,应是湖南地区反向影响的结果。

三、岭南类型陶灶的源头与流布

岭南类型灶下有地台、上置陶俑或明器的做法,在岭南地区十分常见,且不只限于灶,井、仓、圈、俑上均有,余静在对汉代陶井的研究中认为,带有地台的陶井属于“汉代岭南区文化因素”[36]。韦正也谈到,两广地区的陶瓷俑“多采用数人与马、辇共载于一托板之上的表现方式,这种表现方式尚不见于其他地区”[37]。附有地台是本地随葬组合器物流行的做法。但这种带地台的器物,主要用于带有明显汉文化烙印的模型明器和陶俑上,似乎预示着它的来源与汉文化的进入有关。

除岭南及湖南以外,集中出土带地台陶灶的地区还有两个:江苏徐州和四川成都地区。其中徐州及周边地区出土带地台陶灶数量较多,范围也较广,如徐州韩山[38]、拖龙山[39]、后楼山[40]、九里山[41]、米山[42]、顾山[43]、大孤山[44]、黑头山[45]、奎山[46]、官庄[47],铜山县陶楼[48]、李屯[49]、江山[50]、凤凰山[51]等,鲁南微山[52]、枣庄[53]、滕州[54],皖北萧县、宿州[55]等地。这种带地台陶灶在徐州及鲁南地区画像石上也时有所见,如山东微山县微山岛M20出土的画像石“庖厨图”中,就明显地可以看出陶灶伸出的地台(图五,1)。

图五 徐州地区所见灶

从形制上看,徐州地区带地台陶灶均为长方形,单眼或双眼,前有地台,后有烟囱。与岭南陶灶中最典型、数量最多、分布最广泛的A型灶形制较为接近。不同的是,徐州陶灶地台两侧普遍有高出地台的墩台,这是岭南陶灶所未见的;岭南陶灶多为斜伸的圆柱形烟囱或龙首烟囱,而徐州陶灶的烟囱虽然也有圆柱形,但更常见的为曲尺形、带四阿顶盖的烟囱(图五,2),体现了浓厚的中原地区文化特征。岭南地区灶身上常见有刻划网格纹,徐州陶灶亦有网格纹装饰,但多是彩绘而成;岭南陶灶均双火眼或三火眼,未见单火眼,徐州陶灶有单火眼和双火眼,未见三火眼。

从时代上看,徐州出土带地台陶灶的墓葬多为西汉早期至中期,西汉中期以后地台逐渐消失,而岭南陶灶则出现于西汉中期以后,徐州地区明显早于岭南地区。

陶灶在岭南的出现时间,正是西汉元鼎六年武帝灭南越之际。南越反,武帝“令罪人及江淮以南楼船十万师往讨之……卫尉路博德为伏波将军,出桂阳,下汇水;主爵都尉杨仆为楼船将军,出豫章,下横浦;故归义越侯二人为戈船、下厉将军,出零陵,或下离水,或柢苍梧;使驰义侯因巴蜀罪人,发夜郎兵,下牂柯江。咸会番禺”[56]。其中,巴蜀、夜郎兵未至,归义越侯所部推进缓慢,路博德“将罪人,道远,会期后,与楼船会乃有千余人”,因此,杨仆所将楼船军显然是主力。灭南越后,驻守南越故地的主力应该也是杨仆所部。而楼船军的主要组成人员来自江淮地区,江淮之人本就“习于水斗,便于用舟”[57],而以徐州为中心的地区正属淮河流域,其中应该有相当数量的徐州及附近地区人员。这样,徐州地区与岭南地区两个相隔遥远的地理单元产生了联系。

除了A型灶外,C型灶在全国发现仅寥寥数例,但却在徐州周边地区有发现,如山东枣庄薛城区发现的陶灶[58]。

徐州地区出土的陶灶中还有一种有底、但无地台的长方形灶,时代稍晚于带地台的陶灶,西汉早期出现,流行于西汉中晚期,如徐州东甸子西汉墓出土陶灶[59]。这种不带地台的有底灶在岭南地区同样有发现,如广东番禺东汉中期墓M4出土陶灶[60]。但却少见于其他地区。

以上这些因素集中出现不能仅仅理解为一种巧合,似乎说明了徐州的陶灶和岭南陶灶之间有着某种渊源。或者说,岭南类型陶灶存在受徐州陶灶影响的可能。

成都地区陶灶集中出土于成都市及近郊,如洪家包[61]、昭觉寺[62]、青龙乡[63]以及高新区[64]、双流区[65]、新都区[66]等地。其造型为规整长方体,有底,平直灶面,双火眼或三火眼,不仅外观上与岭南A型陶灶相似度较高,在细节上也很相似,如Ⅰ式的斜圆筒状烟囱,Ⅱ式的地台和挡墙。不同的是,成都陶灶的地台上无俑及水缸,有的在地台一侧有挡风墙,烟囱均斜圆筒形,与岭南A型Ⅱ式陶灶的兽首形烟囱相近,似介于Ⅰ、Ⅱ式之间的一种形态,如双流区华阳镇M23出土(图六,1)。

图六 成都地区出土陶灶

成都地区也出土类似岭南B型灶,如双流庙山村东汉早中期M1[67]出土(图六,2)。陶灶的地台普遍宽于灶身,在岭南陶灶中不多见,如广西北海市盘子岭东汉前期M9[68]、广州市黄花岗东汉晚期M3[69]出土的陶灶。

成都地区陶灶地台的一侧常有挡风墙,这种现象在岭南地区不见,但徐州地区有相似的做法,不过成都陶灶只有一侧有挡墙,而徐州陶灶的地台两侧都有高出地台、但相对较矮的挡墙,如徐州凤凰山出土陶灶(图五,2)。

从时代上看,成都地区陶灶明显滞后,西汉晚期才出现,多为新莽至东汉早中期。从时代和形制上看,存在受岭南地区影响的可能。

岭南地区与巴蜀地区的交通十分便利,两地的经济文化交流非常密切。汉武帝灭南越时,“使驰义侯因巴蜀罪人,发夜郎兵,下牂柯江,咸会番禺”。两汉之际,居住在蜀地临邛的“山东迁虏”程郑将铁器通过“椎髻之民”,“通贾南越”[70];《史记·西南夷列传》亦载:建元六年(前135年),番阳令唐蒙使南越,“南越食蒙蜀枸酱,蒙问所从来,曰:‘道西北牂柯,牂柯江广数里,临牂柯江,出番禺城下’”[71]。从蜀地前往岭南,多途经僰道,出宜宾,或经零关道,出邛都(西昌市),经夜郎,沿牂柯江(今北盘江上游)而下番禺。地处凉山的西昌则是前往夜郎的通道之一,在西昌也发现了与成都地区陶灶几乎完全相同的陶灶[72]。从地理交通和历史交流情况来看,不能排除成都地区带有地台的陶灶受岭南类型陶灶影响的可能。

湖南地区的情况则不同,带地台陶灶的出现和流行完全是岭南文化传播的结果。这种陶灶在湖南的出土地区主要集中于湘南和长沙,尤以湘南地区为多,时代均为东汉时期。

湖南与岭南地域相接,文化交流密切,尤其是汉灭南越以后,交流更为频繁。广州汉墓中出现了大量带有楚文化特征的器物,如滑石明器、漆器、木俑、楚式镜等[73]。在广东、广西的南越国墓葬中,出土了平板玻璃、玻璃珠、玻璃璧等,其中南越国墓葬出土的玻璃璧,在器型、成分上和长沙、衡阳等地出土的相同,“南越国的玻璃制造业应是在原楚地(主要是长沙)的影响下建立起来的”[74]。

同时,岭南文化因素也对湖南地区产生了重要影响。“湘南地区是岭南文化因素进入长江中游的桥头堡”[75],也是岭南文化北传的中转站和重要通道,受其影响最大。资兴西汉墓[76]M66陶鼎、M395陶盒、M56陶罐、M30陶奁中的四叶形印纹“在同期广州汉墓所出陶盒、陶鼎的器盖中亦常见”[77]。其他如五联罐、三足盒、戳印纹瓮、圜底釜、环耳杯(魁)、俑灯均与广州西汉墓相同。资兴东汉墓[78]出土的B型陶灶、博山炉、陶魁、陶簋、筒罐、带盖双耳罐、三足釜等也均与广州动物园墓、广州龙生岗43号墓出土的同类器物相同。耒阳东汉墓[79]出土的铜鼎及鼎、壶、奁上的尖叶纹和虚线点纹、耒阳东鹿村M3出土陶仓[80](同墓出有B型陶灶)、郴州奎马岭汉墓出土陶井[81]、郴州五里堆出土提筒[82]、衡阳荆田村M1出土陶仓[83]均与广州汉墓的同类器物非常相似。

资兴西汉墓出土了大量带有越文化特征的陶器,也出土有陶灶,但并未见岭南类型陶灶,而东汉墓却出土此式陶灶,似乎说明岭南类型陶灶在东汉时才传入湖南。

“从西汉中期开始,越式风格的陶器在长沙汉墓中出现,其影响扩张至湘中一带。”[84]长沙汉墓出土的有些硬陶器可以在广州汉墓中找到完全相同的形态。如长沙西汉后期墓M339出土的红陶五联罐[85]是越式陶器的典型器物之一,长沙地区262号汉墓出土带有井亭的陶井在广州地区十分常见。长沙342号墓出土的四横系有盖陶罐与广州汉墓M1180出土的Ⅱ式四耳瓮、长沙203号汉墓出土的Ⅲ式硬陶壶与广州汉墓出土的Ⅳ式陶壶、长沙扫把塘M2陶井[86]与广州龙生岗43号墓[87]出土陶井均十分相似。

因此,湖南地区出现的此类带地台陶灶,应是受岭南文化影响而出现的。

出土带地台陶灶的地区虽然不只有岭南地区,但只有在岭南,这种陶灶占了绝对的主流地位。湖南地区占主流地位的是舟形灶,而且带地台陶灶还是受岭南地区影响出现的。徐州虽然出土了数量较多的带地台陶灶,但也不是主流灶形,分布范围有限,仅限于徐州市区,周边地区极少发现,流行时段也很短,西汉中期以后就逐渐消失了。成都地区出土的带地台陶灶数量本就不多,基本上也只是在市区范围内,可能也受岭南的影响。

而在岭南地区则完全不同。首先,带地台的做法本就具有典型的“汉代岭南区文化因素”,附陶俑和水缸的做法几乎不见其他地区,地域特征浓厚。

其次,这种带地台的陶灶在岭南地区占据绝对的统治地位。不仅出土数量多,分布地区广,几乎是两广地区的汉墓中唯一的陶灶类型;而且延续时间长,几乎贯穿了整个两汉地区,甚至在广州沙河顶西晋太熙元年(290年)墓[88]中还出土有带地台的D型陶灶。

第三,这种陶灶对周边地区以及后世均有较大的影响。在空间上的影响主要表现为对邻近地区,尤其是湖南地区,甚至对越南也有影响,在越南绍阳17号墓、18号墓均出土有D型陶灶,唯不附水缸而已[89];在时间上则表现为对魏晋南北朝时期江西、福建地区陶灶的影响,如南朝时期在江西地区流行的、附陶俑水缸、带地台的舟形陶灶,显然与岭南地区D型陶灶是一脉相承的;而福建地区出现陶灶较晚,南朝时也流行带地台、或附陶俑的陶灶,甚至晚到唐宋时期还可以见到,这也是岭南地区D型陶灶影响的结果[90]。

这种带有地台的汉代陶灶形制特别,特征鲜明,地方特色浓郁,明显有别于其他地区,作为一个地方类型是没有问题的。而从时代、种类、数量及影响方面来看,岭南地区的特点最为鲜明,故将这种带有地台的汉代陶灶称之为岭南类型陶灶。

四、岭南类型陶灶的传播路线

岭南类型陶灶的分布很有特点,基本上是沿西江、桂江、漓江、湘江及北江等河流分布。而这些河流也正是岭南地区与中原的交通要道。

到岭南的主要道路在秦时就已形成,即“秦所通越道”,也即“新道”,其路径主要有四[91]:一是从长沙溯湘江而上,经严关(今广西兴安境)、秦城,从灵渠入漓江,经桂林沿漓江、桂江南下至苍梧(今广西梧州),再入西江,而达番禺;二是自湖南道县溯潇水而上,越九疑塞而南达广西贺江再南通西江,上述两路在苍梧合为一路;三是自湘水支流耒水而达郴州,由此南越骑田岭,出阳山关(今广东阳山县西北),沿湟水(今连江)东南行,经湟溪关(今阳山西北)、洭浦关(今英德西南连江口附近),从北江而南达番禺;四是从江西南部溯赣江支流章江越大庾岭的横浦关(今广东南雄小梅关西)而达浈水入北江。

汉武帝时灭南越基本上就是循以上道路进军的,归义越侯严出零陵,下离水,为新道一;归义越侯甲越萌渚岭,沿贺江下苍梧,为新道二;伏波将军路博德出桂阳(治今湖南郴州),下湟水,为新道三;楼船将军杨仆出豫章,下浈水为新道四。唯有越驰义侯遗别将巴蜀罪人下牂柯江的路线为汉时新道。

以上道路中,经灵渠、桂江、西江的道路成为“五岭南北最主要的水路交通要路”[92],这是因为汉代岭南政治中心明显西倾,汉代平南越后,岭南设七郡(海南二郡除外),仅南海郡位于岭南地区东部,余六郡均在西部。此路全为水路,相对于崎岖难行的南岭山地,要便捷许多,遂成为南北交通最便利之通道。岭南类型陶灶多出土于此路两侧(图四)。

值得注意的是,D型灶虽然在汉代发现数量最少,但在其后的六朝期间,却在赣江两岸广泛分布,如永修[93]、南昌[94]、清江(今樟树市)[95]、新干[96]、赣州[97]等地。而赣江正是汉武帝灭南越时,主力军“主爵都尉杨仆为楼船将军,出豫章,下横浦”的主要通道。

汉朝之后以至于唐朝,岭南地区向北通往中原最主要的道路有三条:郴州路、桂州路、虔州大庾岭路[98]。桂州路、郴州路即灵渠西江线、武水北江线,是岭南类型陶灶北传最主要的通道;而虔州大庾岭即则是梅关古道,沿北江上溯至韶关转浈水到南雄,陆行越大庾岭沿章水经赣江达南昌,此即当年杨仆从赣江下浈水之路,也是六朝时岭南类型D型陶灶向赣江传播的重要通道。

[1]广州市文物管理委员会,广州市博物馆.广州汉墓[M].北京:文物出版社,1981:128.

[2]同[1]:457.

[3]李龙章.南越王墓出土陶器与两广战国秦汉遗存年代序列[C]//华南考古(1).北京:文物出版社,2004.

[4]朱海仁.岭南汉墓仿铜陶礼器的考察[C]//华南考古(1).北京:文物出版社,2004.

[5]广州市文物考古研究所.广州市横枝岗西汉墓的清理[J].考古,2003(5).

[6]同[1]:223.

[7]湖南省博物馆.湖南资兴东汉墓[J].考古学报,1984(1).

[8]广州市文物管理委员会.广州东山象栏岗第二号木椁墓清理简报[J].文物参考资料,1958(4).

[9]同[1]:418.

[10]广州市文物管理委员会.广州动物园东汉建初元年墓清理简报[J].文物,1959(11).

[11]张欣如.湖南衡阳豪头山发现东汉永元十四年墓[J].文物,1977(2).

[12]广西壮族自治区文物工作队,兴安县博物馆.兴安石马坪汉墓[C]//广西考古文集(1).北京:文物出版社,2004.

[13]广州市文物考古研究所.广州南田路古墓葬[C]//华南考古(1).北京:文物出版社,2004.

[14]广西壮族自治区文物工作队,等.合浦风门岭汉墓—2003 ~2005 年发掘报告[M].北京:科学出版社,2006.

[15]广东省文物考古研究所.广东肇庆市康乐中路七号汉墓发掘简报[J].考古,2009(11).

[16]广西文物考古研究所,等.2005 年阳朔县高田镇古墓葬发掘报告[C]//广西考古文集(3).北京:文物出版社,2007.

[17]广西壮族自治区文物工作队.广西贵港市马鞍岭东汉墓[J].考古,2002(3).

[18]广州市文物管理委员会.广州市龙生冈43 号东汉木槨墓[J].考古学报,1957(1).

[19]广州市文物考古研究所,番禺区文管办.番禺汉墓[M].北京:科学出版社,2000:279.

[20]广州市文物考古研究所.番禺员岗村东汉墓[C]//华南考古(1).北京:文物出版社,2004.

[21]广东省文物管理委员会.广东佛山市郊澜石东汉墓发掘报告[J].考古,1964(9)

[22]广州市文物考古研究院.广州黄埔大田山东汉墓[C]//广州文博(捌).北京:文物出版社,2015.

[23]广西壮族自治区文物工作队,等.广西贵港市孔屋岭东汉墓[J].考古,2005(1).

[24]广州市文物管理处.广州淘金坑的西汉墓[J].考古学报,1974(1).

[25]广西省文物管理委员会.广西贵县汉墓的清理[J].考古学报,1957(1).

[26]高至喜.长沙东汉墓出土低温铅釉陶建筑模型明器研究[C]//湖南省博物馆馆刊(第7 辑).长沙:岳麓书社,2010.

[27]同上。

[28]同[1]:417-418.

[29]广州市文物管理委员会.广州动物园东汉建初元年墓清理简报[J].文物,1959(11).

[30]同[9]:114.

[31]中国社会科学院考古研究所.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959.

[32]同[14]:17.

[33]吴俊.秦汉时期广西地区汉文化研究[D].武汉:武汉大学,2010:38,43.

[34] 李世佳.广西汉墓出土陶井明器初探[J].农业考古,2014(4).

[35]同[33]:105-107,111-114,117,154,155.

[36]余静.两汉墓葬出土陶井的考古类型学研究[J].东南文化,2013(4).

[37]韦正.六朝墓葬的考古学研究[M].北京:北京大学出版社,2011:202.

[38]徐州博物馆.徐州韩山西汉墓[J].文物,1997(2).

[39]徐州博物馆.徐州拖龙山五座西汉墓的发掘[J].考古学报,2010(1).

[40]a.徐州博物馆.江苏徐州后楼山西汉墓发掘报告[J].文物,1993(4).b.徐州博物馆.江苏徐州市后楼山八号西汉墓[J].考古,2006(4).

[41]a.徐州博物馆.江苏徐州九里山汉墓发掘简报[J].考古,1994(12).b.徐州博物馆.江苏徐州市九里山二号汉墓[J].考古,2004(9).

[42]徐州博物馆.江苏徐州市米山汉墓[J].考古,1996(4).

[43] 徐州博物馆.江苏徐州市顾山西汉墓[J].考古,2005(12).

[44]徐州博物馆.江苏徐州市大孤山二号汉墓[J].考古,2009(4).

[45]徐州博物馆.江苏徐州黑头山西汉刘慎墓发掘简报[J].文物,2010(11).

[46]徐州博物馆.江苏徐州市奎山四座西汉墓葬[J].考古,2012(2).

[47]徐州博物馆.徐州贾汪官庄汉墓群发掘报告[J].东南文化,2008(6).

[48]徐州博物馆.徐州市东郊陶楼汉墓清理简报[J].考古,1993(1).

[49]徐州博物馆.江苏铜山县李屯西汉墓清理简报[J].考古,1995(3).

[50]江山秀.江苏省铜山县江山西汉墓清理简报[C]//文物资料丛刊(1)北京:文物出版社,1977.

[51]a.徐州博物馆.江苏徐州市凤凰山西汉墓的发掘[J].考古,2007(4).b.徐州博物馆.江苏铜山县凤凰山西汉墓[J].考古,2004(5).

[52]微山县文物管理所.山东微山县微山岛汉代墓葬[J].考古,2009(10).

[53]燕生东.山东枣庄小山西汉墓[J].文物,1997(12).

[54]山东省文物考古研究所,等.鲁南汉墓:滕州东小宫汉墓[M].北京:文物出版社,2009:262,263.

[55]安徽省文物考古研究所,等.宿州市骑路堌堆汉墓发掘简报[J].华夏考古,2002(1).

[56]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:2975.

[57]班固.汉书:严助传(第64 卷上)[M].北京:中华书局,1975:2778

[58]沙雪斌.薛城文物与遗存[M].济南:山东友谊出版社,2010.

[59]徐州博物馆.徐州东甸子西汉墓[J].文物,1999(12).

[60]同[19]:278.

[61]四川省文物管理委员会.成都北郊洪家包西汉墓清理简报[J].考古通讯,1957(2).

[62]刘志远.成都昭觉寺汉画像砖墓[J].考古,1984(1).

[63]李加锋.成都青龙乡汉代砖室墓清理[J].文物,1997(4).

[64]成都市文物考古研究所.成都市高新区勤俭村发现汉代砖室墓[J].四川文物,2004(4).

[65]a.成都市文物考古研究所,等.成都市双流县华阳镇绿水康城小区发现一批砖室墓[C]//成都考古发现(2003).北京:科学出版社,2005.b.四川省博物馆.四川牧马山灌溉渠古墓清理简报[J].考古,1959(8).c.成都市文物考古研究所.成都市双流庙山村崖墓发掘简报[C]//成都考古发现(2007).北京:科学出版社,2009.

[66]成都文物考古研究所,等.成都市新都区东汉崖墓的发掘[J].考古,2007(9).

[67]同[65]C.

[68]广西壮族自治区文物工作队.广西北海市盘子岭东汉墓[J].考古,1998(11).

[69]广州市文物考古研究所.广州市黄花岗东汉砖室墓发掘简报[C]//广州文物考古集.北京:文物出版社,1998.

[70]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:3278.

[71]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:2993-2994.

[72]a.黄承宗.西昌东汉、魏晋时期砖室墓葬调查[J].考古与文物,1983(1).b.凉山州博物馆.四川凉山西昌发现东汉、蜀汉墓[J].考古,1990(5).

[73]同[1]:183,252.

[74]广州文管会,等.西汉南越王墓[M].北京:文物出版社,1991:340.

[75]吴小平,蒋璐.长江中游汉墓出土瓷器研究[J].考古学报,2016(1).

[76]湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.湖南资兴西汉墓[J].考古学报,1995(4).

[77]同[1]:209.

[78]湖南省博物馆.湖南资兴东汉墓[J].考古学报,1984(1).

[79]衡阳市博物馆.湖南耒阳市东汉墓发掘报告[C]//考古学集刊(第13 辑).北京:中国大百科全书出版社,2000.

[80]湖南省衡阳市文物处.湖南耒阳市郊发现东汉墓[J].南方文物,2007(3).

[81]郴州地区文物工作队.湖南郴州奎马岭汉墓的发掘[C]//考古学集刊(第2 辑).北京:中国社会出版社,1982.

[82]龙福廷.湖南郴州清理一座新莽时期墓葬[J].考古,1987(4).

[83]衡阳市文物工作队.湖南衡阳荆田村发现东汉墓[J].考古,1991(10).

[84]中国科学院考古研究所.中国考古学:秦汉卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:470.

[85]中国科学院考古研究所.长沙发掘报告[M].北京:科学出版社,1957:104.

[86]湖南省考古研究所.湖南省文物图录[M].长沙:湖南人民出版社,1964:92,96.

[87]同[18].

[88]广州市文物管理委员会考古组.广州沙河顶西晋墓[J].考古,1985(9).

[89]转引自韦伟燕.越南境内汉墓的考古学研究[D].长春:吉林大学,2017.

[90]陈杰.试论舟形灶[J].东南文化,2021(4).

[91]王元林.秦汉时期南岭交通的开发与南北交流[J].中国历史地理论丛,2008(4).

[92]余天炽.秦汉时期岭南和岭北的交通举要[J].历史教学问题,1984(3).

[93]范凤妹.江西出土的六朝青瓷[J].江西文物,1991(4).

[94]江西省博物馆考古队.江西南昌市郊南朝墓发掘简报[J].考古,1962(4).

[95]a.清江县博物馆.江西清江经楼南朝纪年墓[J].文物,1987(4).b.清江县博物馆.江西清江山前南朝墓[C]//文物资料丛刊(8).北京:文物出版社,1983.

[96]a.江西省文物管理委员会.江西新干金鸡岭晋墓南朝墓[J].考古,1966(2).b.秦光杰.新干桁桥清理五座南朝墓[J].文物工作资料,1965(4).

[97]薛翘.赣县南朝齐墓[J].南方文物,1982(4).

[98]陈伟明.唐五代岭南道交通路线述略[J].学术研究,1987(1).