汉代路县故城研究与思考

2023-07-19程威嘉

程威嘉

(郑州大学历史学院)

汉代路县故城遗址位于北京市通州区北京城市副中心行政办公区北部,西靠东六环,北临运潮减河,是北京市通州区境内发现最早的古城,是追寻与探索通州历史和北京古代文化面貌的一处重要大遗址。近年为配合北京城市副中心建设,围绕路县故城开展了系列考古勘探发掘工作,其考古新发现一直得到学术界的密切关注。对路县故城持续的考古研究工作,一方面具有加深理解汉代县城的功能布局、城市制度、社会结构等价值,另一方面对研究北京地区作为政治、经济、文化中心发展的历程,提供了新的视角和案例。

一、故城的考古发现与初步研究

早在1959年6月,北京市文化局文物普查队刘之光等3人就已建立了关于路县故城遗址的文物档案,同年7月,汉路县城遗址列入通州第一批文物保护单位名单。2016年至2017年,北京市文物研究所(今北京市考古研究院)配合城市副中心行政办公区建设,进行了路县古城及外围区域的勘探发掘工作,确定了路县故城的范围、形制、结构等情况,通过试掘获得了壕沟、城墙、道路遗迹的历史信息,并开始了城外墓葬、遗迹的全面发掘工作,迄今出土文物1.2万余件[1]。2018年11月至2021年5月,北京市文物研究所组织相关单位实施了全域考古勘探工作,并对城垣、城内道路、城壕进行了重点发掘工作。此阶段工作基本探明遗迹的分布和保存状况:城内地层堆积为连续的6层,主体文化堆积为两汉至北朝时期,辽金、明清时期仍有较多遗存。2020年,《通向远方的记忆—路县故城遗址考古手记》出版,描述了发掘始末,还原了路县故城的历史风貌[2]。除了考古研究,自北京城市副中心建设开始,针对路县故城的保护利用研究工作也在进行[3]。

路县故城城址平面略呈不规则方形,北偏东13°,城址总面积约34.2万平方米。东城垣长约579、南城垣长约577、西城垣长约582、北城垣长约599米。城垣建筑为就地取土夯筑,剖面显示城垣夯层厚0.1~0.2米,部分夯层夯土中夹杂有植物杆茎,应是起加固墙体的作用。城垣建于生土之上,城内地层堆积年代最早至西汉,因此城垣修建不早于西汉。从城址的东、南、西三面壕沟出土遗物判断,壕沟的使用年代不早于战国,废弃年代不晚于东汉。城垣东南角、西南角均残存弧形夯土台。从规模形制上看,路县故城是典型的北方县级城市遗址。

经过统计,城内勘探发现各类遗迹共683处。其中道路10条、踩踏面1处、建筑遗址区104处、单独建筑遗迹143处、砖瓦堆积111处、水井69眼、窑址12处、灰坑208处,其他25处遗迹包含灶、水池和水沟(图一)。

城内道路呈东西向或南北向横贯整个城址。三条南北向道路在故城中心线上,几乎重合式地叠压,年代分属汉、辽金及明清时期,表明不同历史时期一直是城内主干道。南北向道路与南城垣一处凸字形豁口底部相连,应是南城门所在位置。面积在100万平方米以下的城址,一般每面设一门[4],虽然考古勘探暂没有发现其他三面城门,但根据勘探显示的城内其他道路的走向,似乎存在其他城门的可能。

路县故城地势北高南低,东部区域略高于西部。城内房址遗迹最集中的区域位于东南部,沿东部和南部道路两侧分布,方向大致与城址保持一致。南壕沟外发现两汉时期沟渠,城内有水池通过沟渠连接到壕沟,显然是经过设计修建的供排水系统。城内有水井分布于各处,其中东南部较为密集,与建筑基址的分布密度相吻合。窑址分布于城垣上或紧挨城垣两侧。

城郊区发现的两汉时期遗迹最多,辽金、明清时期遗迹亦丰富。两汉时期遗迹以道路、房址和水井为主,应是繁荣的居住区和手工业区。城址外围直线距离3千米内分布着多个墓葬群,构成城外墓葬区。北京市考古研究院迄今已清理墓葬8000余座,墓葬年代为战国、两汉、唐代、辽金至明清时期。墓葬数量的多寡或与城址建设、使用和弃衰密切相关。

综合判断,路县故城遗址是一处以城址为核心,由城内遗址区、城郊遗址区和城外墓葬区等区域构成的大遗址。需要指出的是,许宏曾认为:“秦汉都城仍沿袭东周以来城市建设因地制宜的传统,尚未形成后世那样具有明确中轴线、方正规整的布局模式。”[5]都城的建设模式在地方治所应有所体现,路县故城存在南北中心线,但从布局上看,城内各类遗迹与城内道路的关系不甚清晰,道路虽然将城内划分成了几个区域,但布局不规整,中心线上也暂时没有发现大型建筑基址,因此目前认为路县故城并不存在中轴线布局模式。另外,据通州本地学者刘锡信《通州潞县故城考》所描述,城墙转角处有疑似角楼的建筑,同时也有学者认为路县故城体现出了一定的军事属性,但与边塞军事县邑城有很大不同。

二、路县故城研究的思考

通过对路县故城的研究结果进行梳理,发现仍有一些疑问有待解答。首先,关于路县的名称曾出现过多种称谓,针对称谓的演变过程目前没有详细论证。第二,文献所体现的路县故城的发展沿革和兴废情况需要更多考古资料的支撑。第三,路县故城的历史样貌还不甚清晰,它的性质、职能和作用也有待进一步探讨。

1.关于称谓的确定

关于路县故城的称谓历代文献中记载有:“路县”“潞县”“通潞亭”“通路亭”“古潞城”等,亦有“路县古城”“路县故城”“潞县故城”等相似的说法。

传世文献中最早见到名称为“路”县的记载是《汉书·地理志》:“渔阳郡,……县十二:渔阳,狐奴,路,……。”[6]迄今所知最早的“路县”文字记载出自居延汉简:“客子渔阳郡路县安平里张安上马二匹轺车二乘”[7],记录于西汉永光三年(前41年)。《后汉书》载:“光武北击尤来……追战于潞东,……(潞,县名,属渔阳郡,今幽州县也。有潞水,因以为名。)”[8]可见此时已称为潞县。自《后汉书》中记载潞县因潞水而得名,后世基本采用“潞”县。例如《水经注》载:“鲍邱水从塞外来,南过渔阳县东,……又南过潞县西”[9];《资治通鉴》载:“潞县东二里有潞河,自潞县西至燕六十里”[10];《元史》载:“通州,下。唐为潞县。金改通州,取漕运通济之义”[11]。史籍中使用的“通路亭”和“通潞亭”的使用极有可能是使用时混淆了“路”与“潞”,《汉书·地理志》中记载:“路,(莽曰通路亭)。”[12]而到了明清时期的古籍中通潞亭[13]的出现较多。古潞城叫法的出现是为了便于区分置县时的古县城与迁址后的新县城,出自《旧唐书》:“昌黎贞观二年,……八年,……契丹陷营州,徙治于潞县之古潞城,为县。……宾从初置营州界,自青州还寄治潞县之古潞城。”[14]

将路县称之为“故城”的叫法,最早见于《水经注》:“又南径潞县故城西,王莽之通潞亭也。”[15]“古城”这一称呼应是通俗的叫法,最早出现在清代《大清一统志》的描述中,云:“古城周四里许,如县故墟,盖隋唐时潞县治。”[16]

总之,各种称谓指的都是同一个地名,城市最初设置时以“路县”命名,而后迁址称其“故城”,因此统一以“路县故城”进行讨论。

2.路县故城的历史沿革和变迁

通过史书中路县的相关记载,可以梳理出路县故城的兴衰轨迹。《汉书》所记载的路县,据文献考证,始设年代为汉高祖十二年(公元前195年),因处蓟城去辽东要路之首得名[17]。西汉末年王莽变易名号,路县此时改名为“通路亭”。新莽后,王莽所称“通路亭”被废除。《后汉书》载:“建武中,渔阳太守彭宠被征。书至,明日潞县火,灾起城中,飞出城外,燔千余家,杀人。”[18]因渔阳太守彭宠居于此,可知潞县在东汉曾作为渔阳郡治。《潞城考古录》中学者刘锡信认为终东汉之世,渔阳郡均治潞县,此处正误暂不作判断。

此后,潞县先后隶属于广阳郡;后赵渔阳郡与前燕、前秦、后燕燕郡;北魏渔阳郡;隋幽州、涿郡。与路县有关的传世文献记载,在魏晋至隋朝很少,或与魏晋时期路县所处的地区延续了汉代的局面,接下来的十六国北朝时期则处于相对边缘的地位有关。

据《唐会要》所说:“三河县,武德初,改为潞县。开元四年三月,改为三河县。”[19]唐武德初(618年),潞县治所迁至三河县。西迁后的潞县故城,还曾一度作为鲜州和崇州的侨置羁縻县。《辽史》载:“唐武德二年,置元(玄)州,贞观元年州废,复为县。”[20]《新唐书》载:“鲜州武德五年析饶乐都督府置。侨治潞之古县城……后与鲜州同侨治潞之古县城。”[21]《旧唐书》载:“二年,又分潞县置玄州,领一县,隶总管。……三河,开元四年,分潞县置,属幽州。十八年,改隶蓟州。”[22]此后潞县故城不再作为县级治所而变为村落。

根据考古勘探的地层年代和遗迹深度的关系对遗迹的分期进行蠡测(表一),具有一定的参考性。城市的兴衰轨迹从勘探遗迹分布情况来看,西汉中晚期至魏晋南北朝遗迹数量最多,符合城市兴盛时期的特点。辽金至明清城内遗迹数量较之两汉时期明显减少,符合路县治所变为村落的现象。虽然县级治所功能不再,但辽金明清时期城内仍有新的遗迹发现,表明城市确实没有废弃。

表一 勘探遗迹分期蠡测统计表

综上,路县故城在西汉置县之后经历了两次重要变迁。(1)秦汉时期渔阳郡长期治所渔阳城位于北京怀柔区北房乡梨园庄村[23]。初置路县故城为县级治所,在东汉渔阳郡郡治迁入之后形成了郡县同治一地的局面。(2)侯仁之和尹钧科都认为潞县治所迁离路县故城发生在东汉时期,或发生于东汉建武时期邓隆讨伐彭宠之时[24]。这两次变迁的历史原因值得探讨。

根据城郊遗址南部东侧一处土壤元素的研究表明,东汉至魏晋时期的路县故城环境气候较好,水土流失相对较少[25]。与表一中体现的此时人类活动相对活跃的情况相符合。研究还指出,东汉魏晋前期此处是手工业制造活动区,后期居住活动强度增加,亦有前文所述城壕废弃年代不晚于东汉,说明城市生态结构在东汉之际应该发生了改变。

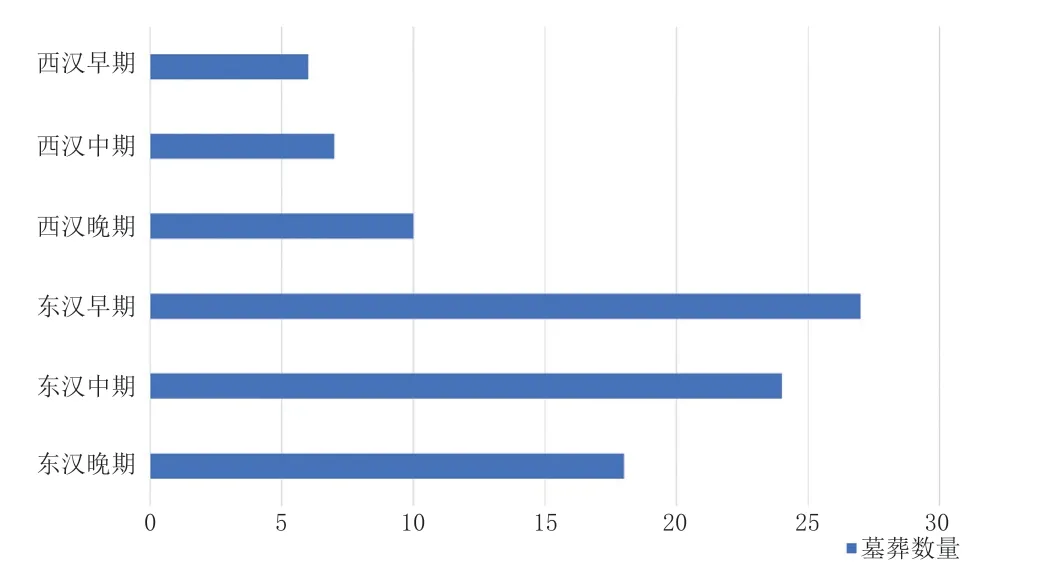

城外墓葬区目前发掘的8000余座战国至明清时期的墓葬中,以战国至东汉魏晋时期的墓葬最多,其中位于城东的后北营村有92座墓葬已断代[26]。墓葬的数量变化间接反映的是该地区略有滞后的人口数量变化(表二)。两汉之际墓葬数量的发展趋势以新莽为分水岭。西汉人口数量呈稳定增长趋势,城市稳步发展。到了东汉早期墓葬数量突然成倍增长,更值得注意的是,西汉墓葬数量代表人口个体数量,而东汉墓葬数量更多体现家庭数量。这意味着地区人口激增,应是渔阳郡治迁入带来移民引起的。若非如此,就与“灾起城中,飞出城外,燔千余家,杀人”[27]有关,那么东汉中期墓葬数量应迅速回落至西汉晚期水平,与数据不符。东汉墓葬数量整体呈稳定下降趋势,人口稳定减少,应是郡、县治所迁离,失去人口粘性的体现,并非突发事件所至。

表二 后北营村两汉时期墓葬数量对照表

以上研究结果中,东汉早期城市人口的突然增长,和手工业制造活动在城外得到发展这两个现象,或许与彭宠东汉初期在此发展贸易有关。《后汉书》载:“是时,北州破散,而渔阳差完,有旧盐铁官,宠转以贸谷,积珍宝,益富强。”[28]若将记载中彭宠利用贸易积累财富,与同时期郡治迁至路县二者联系起来,判断彭宠应是利用了路县故城的交通区位优势,在各地进行盐、铁贸易积累粮食和珍宝。这一历史事件带来人口的增长和手工业的发展是必然的。

东汉初年经历更始时期的混乱局面,虽然郡治渔阳城受到影响较弱,但地处三面环山的平原最北部不利于城市发展。汉代将郡治设置在较重要的县中是比较普遍且有效的做法,因此将渔阳郡郡治向南迁入更具有地理优势的路县故城,使得潞县和渔阳郡同治一地。至建武中,郡守彭宠被征,新的郡守不再依靠贸易敛财,毁坏的官署亦不再适合作为治所,以至于县治、郡治均迁离。但彭宠促成的城市贸易功能不会因此消失,所以幸存的居民得以继续在此生产和居住。

3.官署区的位置

单论城内的建筑遗迹,两汉时期的空间分布情况有很大不同。据北京市文物研究所勘探成果所示,西汉中晚期至东汉早期城内西南部建筑遗迹分布稀疏,个体遗迹面积更大。东南部则分布密集,个体遗迹面积更小。东汉中晚期城内建筑遗迹集中于城内东南部,与西汉中晚期至东汉早期的东南部的建筑遗迹混杂在一起,面积也与其相当。

可见两汉时期居民主要居住在东南部,而官署区极有可能位于南城墙西段北边的某处建筑遗址区。首先,汉代普遍在官署外围加筑子城构成大小城布局,小城布局位置的演变即是官署位置的演变,刘庆柱认为两汉小城在大城西南部是比较流行的安排[29],因此路县故城官署位于城南是极有可能的。同时南门未开在南城墙正中心而是偏东的位置,或许为了避让官署区。其次,南城墙西段北边的建筑遗迹普遍具有面积较大、分布分散的特征,这一区域内没有晚期的建筑遗迹。因此判断这里应是较重要的区域,或功能得到沿用,亦或是受某种阻碍不可再利用。另外,《后汉书》五行志中描述的彭宠被征翌日“潞县火,灾起城中,飞出城外”[30]。路县故城非边关小城,火光或浓烟若飞出城外,火源应距城墙不远。

4.路县故城的性质与职能

城市的性质是指在置城时赋予城市的主要功能,是城市规划时希望达到的目标或方向[31],城市的性质也会随着时代变迁而发生变化。秦始皇确立了郡县制管理体系,到了西汉时期一方面继续限制地方势力和封国规模,另一方面开始大规模修建郡县城。城市规模以边长500~800米的方形城址为多[32],面积在34.2万平方米的路县故城就属于这类城市,即汉代北方长城沿线小型县邑城。城址周边发现的两汉时期墓葬,从规模、随葬器物种类和数量来看,多为中小型墓葬,与县级治所相匹配。由此可见路县故城城市的性质是以推行郡县制垂直管理的政治目标为首要目的的平原县城。

城市职能与其所处的地理位置关系密切。从地理环境看,路县故城与其他多数汉代郡县邑城一样,都选址在平原中的江河流域附近,符合一贯聚落城市选址的规律[33]。通州区境内多舟楫与灌溉之利,“秦始皇统一中国后,就已利用潞水向涿郡、渔阳、右北平诸郡运输粮草,以给边关,成为幽州之东的交通要道。”[34]路县因路得名,紧邻燕地核心区域蓟,必然是交通中转的口岸城市。战国时期道路以蓟都为中心向四方辐射,路县处在向东一线连接辽西与蓟城的要道,彭宠在此发展贸易就是最好的证明。从人文环境看,路县故城位于大汉北部边境,处在距离政治中心较远的农牧业交错地带,虽然毗邻匈奴、乌桓等北方游牧民族活动地区,但实际距离北部燕山的边塞长城仍有一定距离。因此路县故城最大的地理优势是相对安全的交通条件,适合作为口岸。

城市职能承接区域社会发展的需求。西汉沿用或改造战国时期的城市作为郡县城是较为普遍的做法,比如毗邻的渔阳故城和良乡县城,包括军城蔡庄古城都是沿用战国时期的城址。路县故城在建城时本就不是荒芜之地,考古发现城址周边大批战国墓葬,不排除此前存在战国聚落城邑的可能。一方面利用现有资源有助加快恢复汉初孱弱的国力,另一方面以春秋战国以来形成的城邑网络为基础,可以快速推进区域社会的发展。

城市职能符合历史演进的进程。西汉的城形制多样,一些位于北方长城沿线的城具有鲜明的军事特征,例如军政合一的武要县故城,是一座马面、角楼、瓮城和官署建筑俱全的县级城市[35]。同时期地处平原的路县故城则采用军事特征较弱的设计,城墙没有马面,城门不设瓮城。城的发展是由军事堡垒向政治中心演进的过程,至少西汉时期,随着政治和军事二者需求比重的倾斜,县级城市的形制布局也会随之调整。

总之城市的职能是一个动态的发展演进过程,是不同的城市个体在不同的历史发展阶段当中适应经济社会发展的结果。路县故城在设置时具有的首要职能是为“休养生息”阶段的汉王朝解决区域性的政治管理问题;第二重要作用是交通口岸的经济发展职能。另外,由于其所处的地理位置是农牧业交错地带,虽然城市形制布局没有明显军事属性,但区域性政治背景决定它仍具有一定的御防赋能。

三、余论

路县故城与秦汉时期政治中心距离虽然偏远,但得益于地理条件的优渥使其成为了华北地区非常重要的县级城市,自西汉至金代很长时间发挥了区域核心的支撑作用。

1.政治格局的承接。前228年燕被秦所破,秦始皇在燕地设渔阳郡及其他各郡。前202年西汉建立,为了推进郡县制管理体制的建设,在基本延续郡治的基础上增设了多处县邑,包括在渔阳郡中设置的路县。因汉初期财用匮乏,像路县故城兴建城墙的同规模县级治所在北方长城沿线并不多见[36],更在东汉有郡、县同治一城的情况,可见路县故城在地方上被中央赋予了很高的政治地位。

2.生活功能的沿用。文献记载唐代以后路县故城不再具有强烈的政治职能,演变成村落或已不可挽回。城内和城郊考古发现有大量的晚期建筑、给排水、陶窑和其他基础设施,判断为一般居民所用。虽然郡县治所迁移,但城市的基本功能、生活便捷性尚存,旧址依然可以使用。需要指出的是随着长时段大一统政治理念的普及,处在农牧交错带的路县故城存续了千年免遭毁废,个中原因无疑也得益于不同民族之间的深化交融。

3.历史印记的影响。金代天德三年(1151年),海陵王完颜亮始设通州,取“漕运通济”[37]之意,与路县始建时命名的立意并无二致,就连治所也设置在了西迁后的潞县[38],今天的北京城市副中心通州区也由此而来。时至今日,根据2015年《京津冀协同发展规划纲要》,通州区正式成为北京市城市副中心,首都的东大门。城市副中心的建设,因为路县故城的考古发现增添了一份厚重的文化自信。

[1]北京市文物局,等.北京城市副中心考古(第一辑)[M].北京:科学出版社,2018.

[2]孙勐.通向远方的记忆—路县故城遗址考古手记[M].北京:北京美术摄影出版社,2020.

[3]a.刘旸,叶楠,吴俊妲.路城记—北京城市副中心路县故城遗址的保护和利用[J].人类居住,2022(2):28-31.b.杨晶.基于遗址保护利用的考古遗址公园植物设计研究—以路县故城遗址公园为例[J].城市建筑空间,2022(1):142-144.c.石河,邱勇.北京城市副中心年代最早遗址公园启动园林绿化工程 路县故城遗址公园“汉代植物”筑起城墙树阵[J].绿化与生活,2020(8):4-9.d.叶楠,吴俊妲,刘旸.融入城市的考古遗址公园规划策略研究—以路县故城遗址为例[J].北京规划建设,2020(1):160-164.

[4]徐龙国.秦汉城邑考古学研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013:115.

[5]许宏.先秦城市考古学研究[M].北京:北京燕山出版社,2000:135.

[6]班固.汉书:地理志[M].北京:中华书局,1962:1624.

[7]a.中国社会科学院考古研究所.居延汉简甲乙编:上册[M].北京:中华书局,1980:甲图版壹捌玖.b.中国社会科学院考古研究所.居延汉简甲乙编:下册[M].北京:中华书局,1980:288.

[8]范晔.后汉书:光武帝纪[M].北京:中华书局,1965:18-20.

[9]郦道元著,陈桥驿校证.水经注校证(第14 卷)[M].北京:中华书局,2020:324.

[10]司马光.资治通鉴(第278卷)[M].北京:中华书局,1956:9076.

[11]宋濂,等.元史(第58 卷)[M].中华书局,1976:1348.

[12]同[6].

[13]出现“通潞亭”的明清古籍有《钦定古今图书集成》《永乐大典》《辽史拾遗》《北河纪》《水经注释》《水经注集释订讹》《钦定日下旧闻考》《大清一统志》《明一统志》等。

[14]刘昫.旧唐书:志第十九[M].北京:中华书局,1975:1523-1524.

[15]同[9].

[16]穆彰阿,潘锡恩,等纂修.大清一统志:顺天府三(第8卷)[M].上海:上海古籍出版社,2016:159.

[17]北京市大葆台西汉博物馆.北京地区汉代城址调查与研究[M].北京:北京燕山出版社,2009:220.

[18]范晔.后汉书:五行志二卷[M].北京:中华书局,1965:3292.

[19]王溥.唐会要(第71卷)[M].北京:中华书局,1955:1261.

[20]脱脱.辽史(第40 卷)[M].北京:中华书局,1974:495.

[21] 欧阳修,宋祁.新唐书(第43 卷下)[M].北京:中华书局,1975:1126.

[22]同[14]:1522.

[23]同[17]:143.

[24]韩万珍.通县治所的变迁[J].中国地名,2002(3):11-12.

[25]吕砚,贾祥英,孙勐,刘乃涛.北京通州路县故城城郊遗址地层土壤元素与人类活动研究[J].河南科技,2021(19):118-122.

[26]墓葬断代参考北京市考古研究院后北营村考古发掘资料。

[27]同[18].

[28]范晔.后汉书:王刘张李彭卢列传第二[M].北京:中华书局,1965:503.

[29]刘庆柱.古代都城与帝陵考古学研究[M].北京:科学出版社,2000:203.

[30]同[18].

[31]肖爱玲.西汉城市地理研究[D].陕西:陕西师范大学,2006.93.

[32]同[4]:293.

[33]武凤文,陈颖.浅析中国古代城市选址与水文化[C]//规划50 年—2006 中国城市规划年会论文集(中册),2006:514-516.

[34]韩万珍.通县治所的变迁[J].中国地名,2002(3):11-12.

[35] 李兴盛.内蒙古卓资县三道营古城调查[J].考古,1992(5):418-423,430.

[36]同[4]:149.秦汉时期的边城,大部分位于秦汉长城沿线内侧,主要分布在今内蒙古中西部,内蒙古东部、辽宁西部、陕西北部、甘肃和宁夏也有一部分。

[37]同[11].

[38]脱脱.金史(第24卷)[M].北京:中华书局,1975:574.“通州,下,刺史。天德三年升潞县置,以三河隶焉。”