个体化康复运动护理在冠心病介入治疗患者中的应用效果观察

2023-07-13张艳刘芳芳史若楠

张艳 刘芳芳 史若楠

(河南科技大学第一附属医院老年医学科 河南洛阳 471003)

冠心病是临床常见心血管疾病,患者多伴有胸闷、心绞痛等症状,严重威胁患者身体健康[1~2]。经皮冠状动脉介入术(PCI)是治疗冠心病的常用方法,可有效疏通狭窄、阻塞的冠脉,改善患者心肌缺血、缺氧症状。但PCI 术后康复是一个漫长的过程,术后患者由于疼痛、担心预后等因素,而选择卧床休养,长期缺乏运动,加之不健康饮食、情绪激动等情况,心律失常、心绞痛等心血管不良事件发生风险较高,影响患者心功能康复[3~4]。因此,在冠心病PCI 术后患者中应用科学合理的护理措施对于改善患者预后具有积极意义。个体化康复运动护理以患者为中心,依据具体情况制定个体化运动方案,为患者提供系统化、针对性的康复运动指导,可促进患者早日康复。本研究旨在探讨个体化康复运动护理应用于冠心病PCI 术后患者中的效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 采用随机数字表法将2020 年1 月至2022 年1 月医院收治的98 例冠心病患者分为对照组和观察组各49 例。观察组病程1~4 年,平均病程(2.53±0.21)年;男25 例,女24 例;年龄46~72岁,平均年龄(59.84±2.13)岁;心功能分级:Ⅰ级19例,Ⅱ级30 例;合并疾病:高血压16 例,糖尿病18例,高脂血症15 例;体质量指数18~30 kg/m2,平均体质量指数(24.64±1.23)kg/m2。对照组病程1~4年,平均病程(2.56±0.22)年;男26 例,女23 例;年龄46~72 岁,平均年龄(59.86±2.15)岁;心功能分级:Ⅰ级20 例,Ⅱ级29 例;合并疾病:高血压17 例,糖尿病19 例,高脂血症13 例;体质量指数18~30 kg/m2,平均体质量指数(24.67±1.25)kg/m2。本研究获医院医学伦理委员会审批通过(审批号:K201918)。两组心功能分级、合并疾病等一般资料比较,差异无统计意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入组标准 纳入标准:符合《内科学(第9 版)》[5]中冠心病诊断标准;均接受PCI 手术治疗;患者同意参与研究,并签署知情同意书。排除标准:伴肝、肾等重要器官疾病;合并恶性肿瘤;存在交流、认知功能障碍。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 PCI 术后接受常规护理措施干预。予以患者饮食指导、药物指导、环境护理等基础护理干预措施。

1.3.2 观察组 PCI 术后实施个体化康复运动护理。依据患者年龄、病史及身体情况制定个体化运动方案,具体如下:(1)术后1~2 d。鼓励患者床上翻身,协助其变换体位,并依据具体情况协助患者床上坐起,独立进食和生活自理等,15~20min/次,1~2 次/d。(2)术后3~4 d。以床边活动为主,协助患者床边坐起,并将双腿垂于床边,若无乏力、头晕等不适,在患者耐受的情况下,协助其进行床边站立、踏步或有氧操,10 min/次,3 次/d,协助患者于床边或墙边缓慢行走30~50 m,10 min/次,1~2 次/d。(3)术后5~7 d。鼓励患者在病房内独立行走,每次行走距离以100~200 m 为宜,10 min/次,3 次/d;依据身体恢复情况逐渐过渡到进行床边踏板训练,严格遵循循序渐进原则,10~15 min/次,2 次/d。(4)术后8~10 d。指导患者开展室外缓慢行走训练、上下楼梯训练等,15 min/次,2 次/d;并依据身体情况进行中强度运动训练,包括慢跑、行走等有氧运动,借助器械、平衡垫进行平衡训练,采用哑铃、弹力带等进行抗阻运动,15~20 min/次,1~2 次/d,运动训练中出现心前区不适、眩晕等症状立即停止。(5)出院后运动指导。依据患者喜好指导其选择合适的运动方式,包括乒乓球、慢跑等,30~60 min/次,3~4 次/周,运动中出现不适立即停止,并及时联系医师复诊。两组均持续护理3 个月。

1.4 观察指标 比较两组心理状态、运动耐力、心功能、心血管不良事件发生情况和生活质量。(1)心理状态。采用美国精神病学会制定的患者健康问卷(PHQ-9)[6](包括心情低落、自我评价低、精力疲乏、注意力迟缓、愉快感丧失、睡眠障碍等9 个条目)评价患者护理前和护理3 个月后的抑郁情绪;护理前和护理3 个月后采用广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)[7]从很难放松、害怕可怕事情发生、紧张、易激怒等7个条目对患者焦虑情绪进行评价,均采用4 级评分法,满分21 分,分数越高表示患者焦虑、抑郁情绪越严重。(2)运动耐力。护理前和护理3 个月后采用6 min 步行试验评价两组患者的运动耐力,患者在走廊上尽最大努力垂直行走,记录其行走6 min 距离。(3)心功能。护理前和护理3 个月后采用心脏彩超检查测定两组患者心功能,包括左心室射血分数(LVEF)、左心室短轴缩短率(FS)、左心室舒张期内径(LVEDd)、左心室收缩末期内径(LVESd)。(4)心血管不良事件发生情况。统计两组心血管不良事件发生情况,包括心绞痛、心肌梗死、心力衰竭、心律失常等。(5)生活质量。护理前和护理3 个月后采用健康调查简表(SF-36)[8]从情感职能、社会功能、躯体疼痛、心理健康、生命活力、生理职能、躯体功能、总体健康等8 个维度对患者生活质量进行评估,各项评分100 分,分数越高表示生活质量越高。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 软件处理数据,以%表示计数资料,用χ2检验,计量资料以()表示,用t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组心理状态评分比较 观察组护理后PHQ-9、GAD-7 评分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组PHQ-9、GAD-7 评分比较(分,)

表1 两组PHQ-9、GAD-7 评分比较(分,)

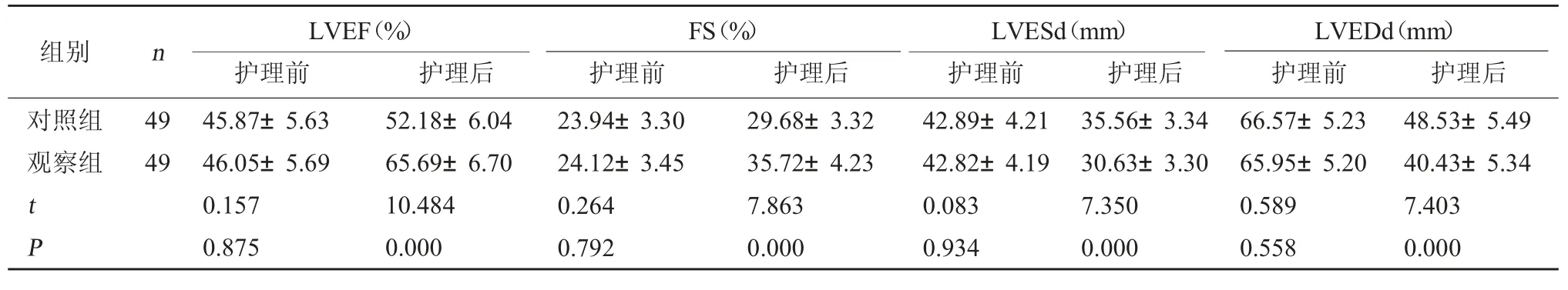

2.2 两组心功能比较 观察组护理后LVEDd、LVESd 均低于对照组,LVEF、FS 均高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组心功能比较()

表2 两组心功能比较()

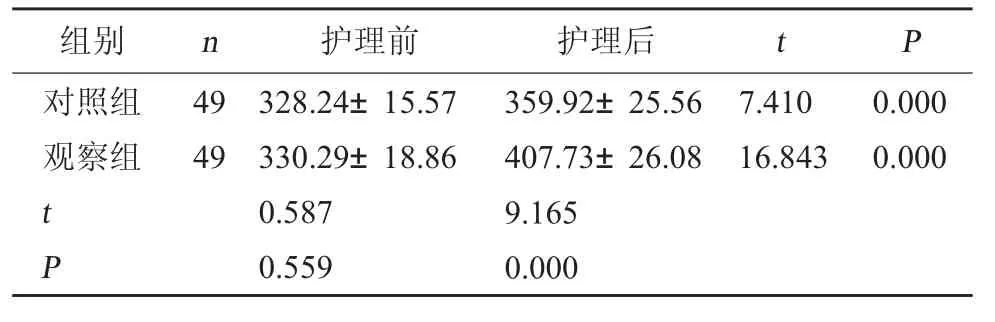

2.3 两组运动耐力比较 观察组护理后6 min 步行距离大于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组运动耐力比较(m,)

表3 两组运动耐力比较(m,)

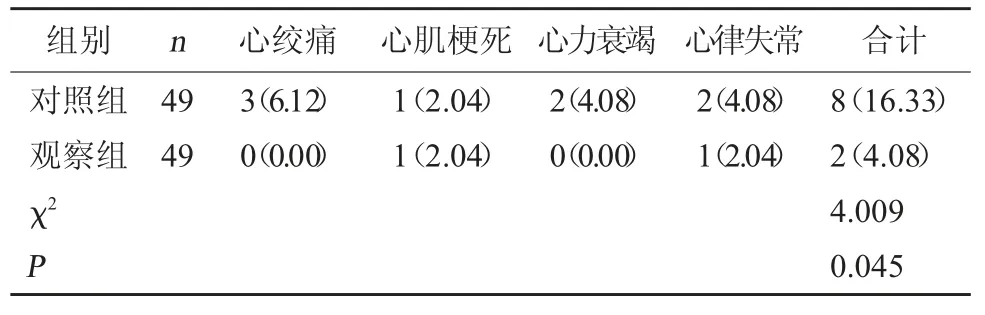

2.4 两组心血管不良事件发生率比较 观察组心血管不良事件发生率比对照组低(P<0.05)。见表4。

表4 两组心血管不良事件发生率比较[例(%)]

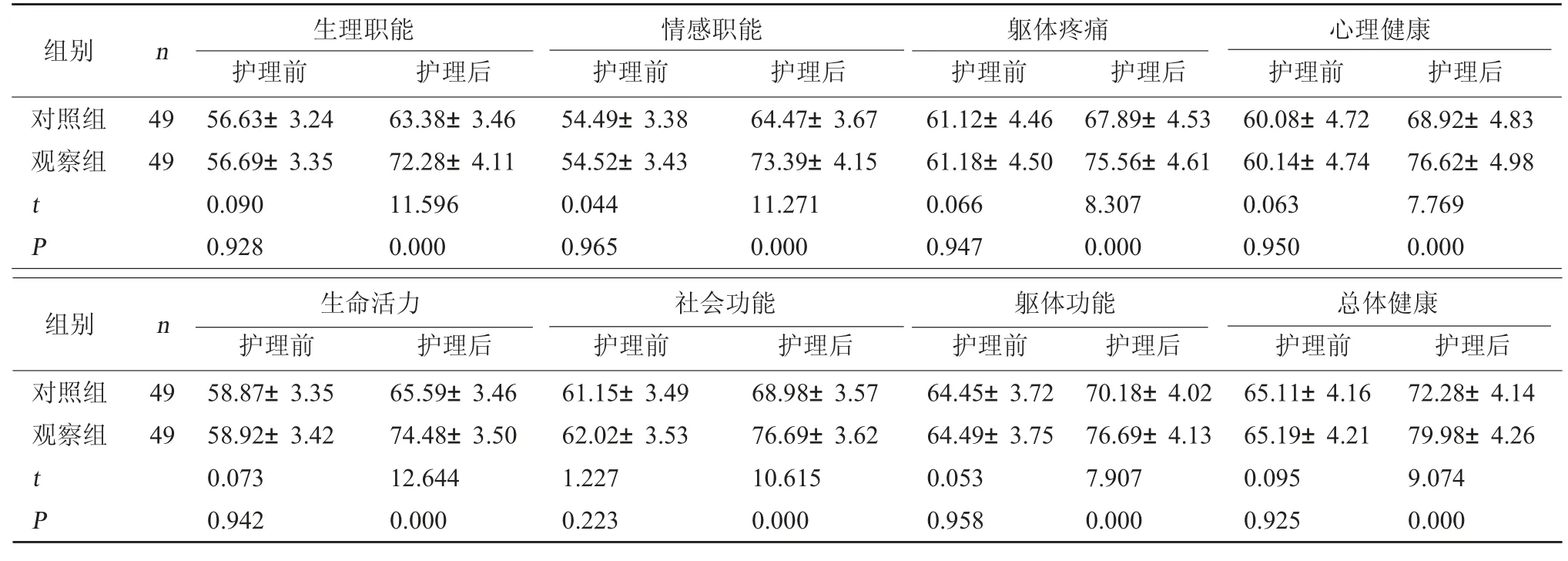

2.5 两组生活质量评分比较 观察组护理后SF-36 各维度评分均比对照组高(P<0.05)。见表5。

表5 两组SF-36 评分比较(分,)

表5 两组SF-36 评分比较(分,)

3 讨论

PCI 手术治疗虽能暂时解决冠状动脉狭窄问题,但无法彻底解决人体动脉粥样硬化问题,冠心病患者术前就一直饱受胸痛、胸闷的困扰,加之担心手术预后、术后卧床,而产生紧张、焦虑情绪,心理上的不适同时也加重了患者生理上的不适,因此,术后仍需辅以科学合理的护理干预,以进一步改善冠心病患者预后[9~10]。常规护理以辅助完成手术治疗为目的,易忽视患者心脏功能的运动康复,难以满足患者康复需求。

本研究中,观察组护理后PHQ-9、GAD-7 评分、心血管不良事件总发生率均低于对照组,6 min 步行距离大于对照组,LVEDd、LVESd 均低于对照组,LVEF、FS、SF-36 评分均高于对照组(P<0.05)。说明冠心病PCI 术后患者经个体化康复运动护理干预后,能够缓解患者负性情绪,促进其运动耐力提升和心功能改善,心血管不良事件较少,从而促进患者生活质量提升。分析原因在于,采取个体化康复运动护理,可依据不同患者的具体情况,制定个体化运动训练方案,对患者运动强度、时间和频率进行严格控制,从而保证运动锻炼的针对性和有效性。指导患者由床上自主活动循序渐进过渡至床边坐立、下床行走等,能够增强患者骨骼肌力量和耐力,提高患者运动耐受性,从而逐步提升患者运动耐力[11~12]。通过平衡训练、抗阻训练等一系列干预措施,可降低心肌耗氧量,促进心脏侧支循环建立,提高心脏舒张、收缩功能,有效缓解患者气短、呼吸困难等症状,促进心功能恢复。同时通过规律、合理的运动锻炼,还能降低血脂、血小板聚集率,有效抑制血栓形成,预防心绞痛、心律失常等心血管不良事件发生,有助于改善患者预后,保证患者安稳度过围术期[13~14]。患者在运动锻炼中也能释放心理压力,有助于焦虑、抑郁情绪的改善,使患者保持良好的心理和精神状态,有助于生活质量的提升,促使患者尽早康复。王光益等研究结果表明,在冠心病PCI 术后患者中采取个体化康复运动训练,能够改善患者心功能,促进患者运动能力、生活质量提升[15],进一步印证了本研究结果。

综上所述,个体化康复运动护理在冠心病PCI术后患者中应用效果良好,能够改善患者不良情绪,促进其运动耐力提升和心功能改善,减少心律失常、心绞痛的发生,从而提升患者生活质量,具有推广价值。