基于代谢组学技术研究中药生炙药性变化

2023-07-11杜海玲刘柳马小兰郭泳杉杨萍锁利帆董琳

杜海玲,刘柳,马小兰,郭泳杉,杨萍,锁利帆,董琳

宁夏医科大学药学院,宁夏银川 750004

中药药性理论是中医药研究必须要掌握的基本理论,在中药药性理论的现代研究中,匡海学教授创造性地提出了中药性(气)味科学内涵的新假说,即“中药同时具有性(气)与味”。药味主要与药物的具体功效相关。药性(气)是药物通过不同途径以主要影响机体能量代谢、物质代谢为特征,可影响药物治疗作用发挥或副作用发生的一类生物学效应,药性(气)可以主要通过宏观的动物模型实验以及系统生物学等方法予以评价归属。

基于该理论,本课题从药性改变促进和抑制机体能量代谢和物质代谢入手,结合代谢组学方法能够全面掌握机体整体变化,真实反映机体状态,以液质联用技术为分析手段,通过速度快、分辨率高和灵敏度高的特点,快速获得海量信息研究中药生炙药性变化的本质。为深入研究中药炮制前后药性变化的机制提供思路和示范,并为构建中药药性的评价体系与方法提供实践基础。

1 药性理论

中药药性理论是中医药理论体系的重要组成成分,是经过我国历代中医药家多年临床研究和总结得出来的结论,它也是必须要掌握的中医药知识基本理论[1]。“药性”一词最早在《神农本草经》中被提及,并概括中药药性主要包括中药性味、归经、升降浮沉以及有毒无毒等的作用性[2-3]。历代本草很重视中药药性,在历代中药著作中介绍单味中药时首先都会介绍四气五味归经等基本药性,其次才会详细介绍单味药的功效、主治以及注意事项和现代药理研究等方面。有很多因素影响着中药的药性,包括药物剂型以及炮制工艺等。谈到炮制对中药药性的影响,炮制对中药药性的调控作用主要包括对四气五味的调控,增强、减缓甚至改变某种中药的药性;对升降浮沉的调控;对毒性及不良反应的调控;对归经的调控;对补泻的调控等[4]。药性的改变表面表现在药效和疗效的不同,但实则为影响机体物质基础的变化。近年来许多医药家对这方面的研究颇为增多,研究发现从机体功能的角度出发,药性偏温热的药材对机体主要发挥亢奋作用,进而会产生很多热量;而药性偏寒凉的药材对机体作用则恰好相反表现为抑制作用[5-6]。并发现寒凉性的药物和温热性的药物可通过调控机体中标志性代谢物的水平,从而对机体发挥不同的药效。

2 中药生炙药性的变化

临床上中药材通常有生炙之分,中药生用就是把药材直接晾干然后直接入药,而炙用就不同了。中药的炙法有很多种,通常也会因为炙法的不同,药材的功效也大相径庭。最常用的炙法有蜜炙、醋炙、酒炙、盐炙几类[7],蜜炙可以“补脾益气、润肺消咳、矫臭矫味”[8];醋炙能“引药入肝、舒肝解郁、散瘀止痛、矫臭祛味等”;酒炙主要可以“引药上行,活血通络、祛臭去腥”[9];盐炙则“引药下行,主入肾经、有滋阴降火凉血等功效”[10]。而且中药经蜜、酒、醋、盐炙后,其性味、功效均会发生变化,与生品是不相同的。如甘草其味甘性平,主入心、胃、肺经,历代古籍均记载生甘草药性偏凉,临床上主要用于清热解毒,炙甘草药性偏温,临床上主要用于补脾益气[11];大黄常见的泻下药,未经炮制前因其苦寒性极大,所以主要有泻热通便、凉血逐淤等[12]功效,老人小孩应慎用,但是经酒炙之后降低其苦寒泻下之性,并借酒提升扩大用药范围;黄连也属于苦寒的药[13],主要用于清心火,但因苦寒性大,常通过用酒或姜汁炙之后,苦寒之性减弱才得以广用;黄柏经盐炙之后可以引药下行,入肾经,缓和其苦燥之性,主治阴虚火旺之证。

3 基于代谢组学技术研究生炙中药药性的变化

3.1 代谢组学的起源与发展

代谢组学起源于20 世纪70年代的代谢轮廓分析,是后基因组学时代新兴的一门学科,它与转录组学、基因组学和蛋白质组学共同构成系统生物学的主要研究思路和方法[14-16]。1999年Nicholson 研究小组[17],定义代谢组学为机体对生理病理或基因修饰等刺激产生的代谢物质动态变化的定量测定[18]。2000年Fiehn O 等[19]将代谢组学定义为在规定条件下的特定生物样品中所产生的所有相关代谢产物的定性定量分析和研究。

代谢组学作为21 世纪的新兴学科,其研究思路和研究方法与传统的中医药整体观不谋而合。因此,认为代谢组学最适合成为中医中药多靶点、多系统整体研究的理想手段[20]。

3.2 代谢组学研究思路

代谢组学主要通过运用质谱(mass spectroscopy, MS)、高效液相色谱(high-performance liquid chromatography, HPLC)、核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)技术及其他多种技术的集成连用,主要分析外源性物质(药物、环境、食物等)刺激机体产生整体效应并引起内源性标志性代谢物的变化,寻找代谢物与生理病理变化的相对关系,从而研究外部刺激引起机体变化的机理[21]。

完整的代谢组学分析的流程包括模型的建立、样品的制备、数据的采集和多元统计分析及生物标志物的筛选和鉴定、代谢通路分析及解释等[22]。代谢组学通过处理海量的原始数据信息,以及统计学分析,充分提取归纳数据中的潜在信息,解读数据中蕴藏的生物学意义,这是代谢组学研究的关键内容。

3.3 代谢组学在中药药性研究中的运用

近年来越来越多学者倾向关注中药药性理论,尤其是单味中药在炮制前后的药性变化。随着系统生物学的日新月异,更加复杂化的科学研究已经在中药药性的研究道路上铺展开来,尤其是以代谢组学运用最为广泛的各种组学技术。汪娜等[23]应用代谢组学技术研究黄芩对热病证候模型的作用机制,并定性定量分析研究了30 个关于热证特异性的生物标志物,最终阐述了黄芩干预热病证候的苦寒性效关系。刘昌孝等[24]也认为运用代谢组学技术研究中药基本理论指日可待,为中药的作用靶标、作用机理等研究提供思路和示范,并为构建中药药性的评价体系与方法提供实践基础。故本课题组从中受益匪浅,提出将代谢组学技术与中医药整体观的研究思想相融合,初步分析并提出运用代谢组学技术来探究生炙中药如何调控机体能和物质代谢,以机体在生理病理状态下的标志性代谢物变化规律为基础[25],研究病理状态下不同的生炙药性中药对机体产生的影响,从而解决中药生炙药性变化的本质。

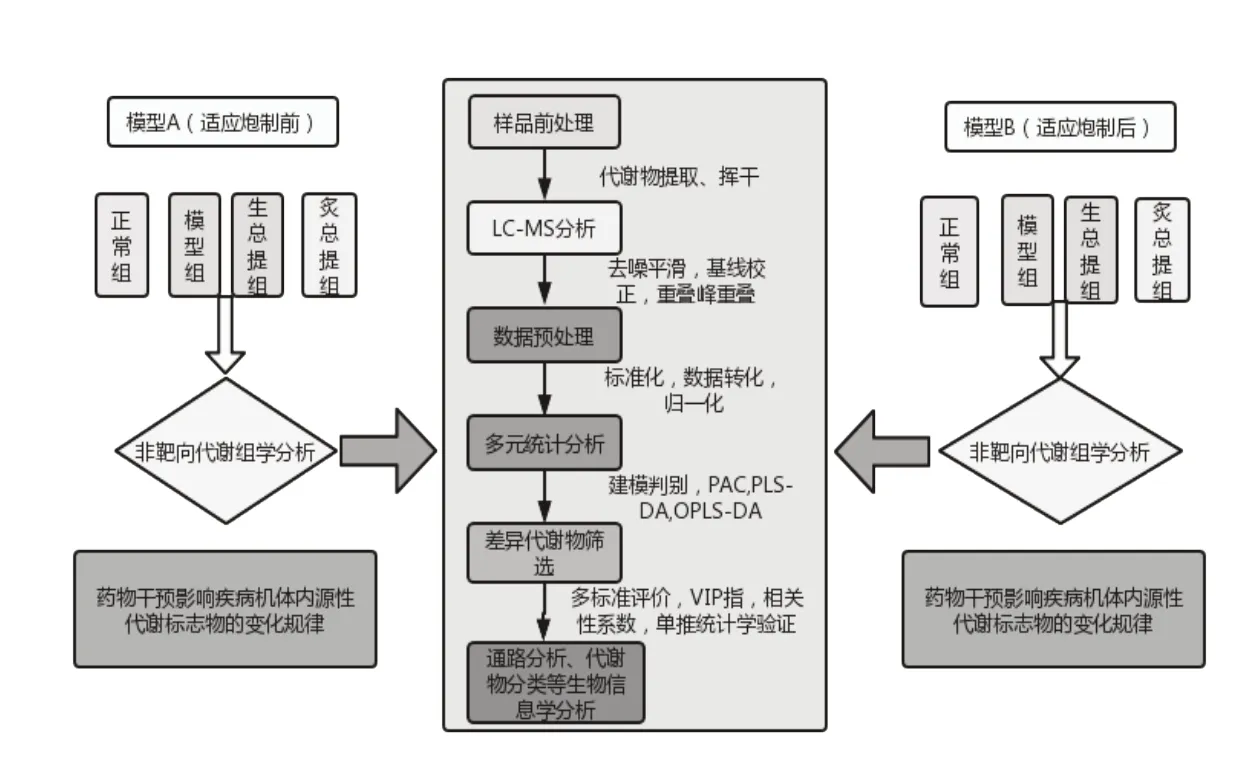

3.4 技术路线图

根据中药炮制前后药性的变化建立两种实验大鼠模型,分别为模型A(适应炮制前)和模型B(适应炮制后),且每一个模型又被分为4 小组,包括正常组、模型组、生总提组、炙总体组。最后通过观察炮制前后药物对每一模型组大鼠的治疗影响作用,运用非靶向代谢组学分析,及运用大数据处理方法总结药物干预影响疾病机体内源性代谢物标志物的变化规律。见图1。

图1 代谢组学在中药药性研究中运用的技术路线图

4 结语

中药药性并不是固定不变的,经常为了能够更好地应用临床,将药物采取一定的炮制方法使其药性与之前截然不同或在原药基础上减缓或增强其药性。如甘草炮制前后药性的改变,生甘草药性偏凉,临床上主要用于清热解毒,炙甘草药性偏温,临床上主要用于补脾益气。而炮制前后两味不同药性的药材对机体物质能量代谢会产生怎样的影响,需进一步研究生炙中药总提物对生物标志物的影响,从代谢物水平进行分析,揭示生炙中药药性改变的本质。