东北典型黑土种植密度与施钾量对玉米干物质积累与产量的调控效应

2023-07-08陈一昊孔丽丽侯云鹏尹彩侠赵胤凯刘志全

陈一昊,孔丽丽,侯云鹏,尹彩侠,张 磊,赵胤凯,刘志全

(吉林省农业科学院 农业资源与环境研究所,农业农村部东北植物营养与农业环境重点实验室,吉林 长春 130033)

玉米是我国当前第一大粮食作物,也是重要的饲用、工业及能源原料,对我国的生存和发展做出了重大贡献[1]。随着我国人口总量和居民生活水平的不断提高,对玉米需求仍呈增加态势。东北地区是我国玉米的重要生产基地,据国家统计局统计,2019年黑龙江、吉林和辽宁三省合计春玉米种植面积约为1 276.7万 hm2,占全国的30.2%[2]。如何进一步挖掘该区域玉米增产潜力已成为保障国家粮食安全的必要条件。

玉米物质积累、转运和分配特征决定了营养物质的去向,是玉米产量形成的物质基础。而玉米物质积累受品种、施肥技术以及环境效应等因素的综合影响[3-6],其中密度和养分管理是玉米物质积累和产量形成的重要影响因素[5-6]。增加种植密度可以在一定范围内显著提高冠层光截留、作物冠层生产力、收获指数、生物量和产量[7-8]。因此,提高植株密度是提高玉米产量的途径之一,也是目前最直接有效的栽培技术[9]。在养分管理中,钾是玉米生长发育所需的重要营养元素之一。在植株蛋白质、酶、淀粉、纤维素和维生素的合成、营养物质的运输和吸收、抵抗非生物和生物胁迫等方面起了重要作用。并可增强玉米抗倒伏和抗寒抗旱等能力,进而增加玉米产量和改善品质[10-13]。但在东北地区,玉米种植密度低和钾素施用不足在玉米种植系统中非常普遍[14-15]。因此,探索玉米密度与钾肥的互促效应,对进一步挖掘该区域玉米产量潜力具有重大意义。

目前,关于增加种植密度和施钾对玉米生长发育的调控效应研究较多,这些研究表明,在一定范围内,群体叶面积、物质积累和冠层光截获量均随种植密度的增加呈现增高趋势[16]。但是,当密度进一步增加,导致冠层光截获率过高,削弱玉米中下部叶层的光照条件,降低群体光合能力[17],进而影响产量。而适宜的钾肥用量可以促进干物质积累与转运,并能提高作物抗倒伏能力,提高作物的增产潜力[18-19]。但当钾肥施用不足或过量供应时,均会对作物生长发育产生负效应[20]。可见,在玉米生产中种植密度和钾肥用量只有维持高度协调和相互平衡的关系,才能够充分发挥生产潜力,实现玉米高产高效。但纵观前人研究,虽然有关种植密度和养分管理或不同种植密度对玉米干物质积累的研究较多,但由于养分管理中钾对玉米增产效果低于氮肥[14],因此,大多数是以氮素养分与种植密度组合研究,而关于东北典型黑土不同密度和钾肥用量互作模式对玉米物质积累与产量形成的协同调控增产机制还鲜见报道。鉴于此,本研究通过探索适度调控玉米种植密度、量化钾肥用量以及两者间互作效应对玉米群体物质积累、转运特征以及玉米产量形成的影响,解析玉米增密与增施钾肥的互利增产机制,以期为东北典型黑土区肥密耦合下钾素高效利用和高产栽培技术提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

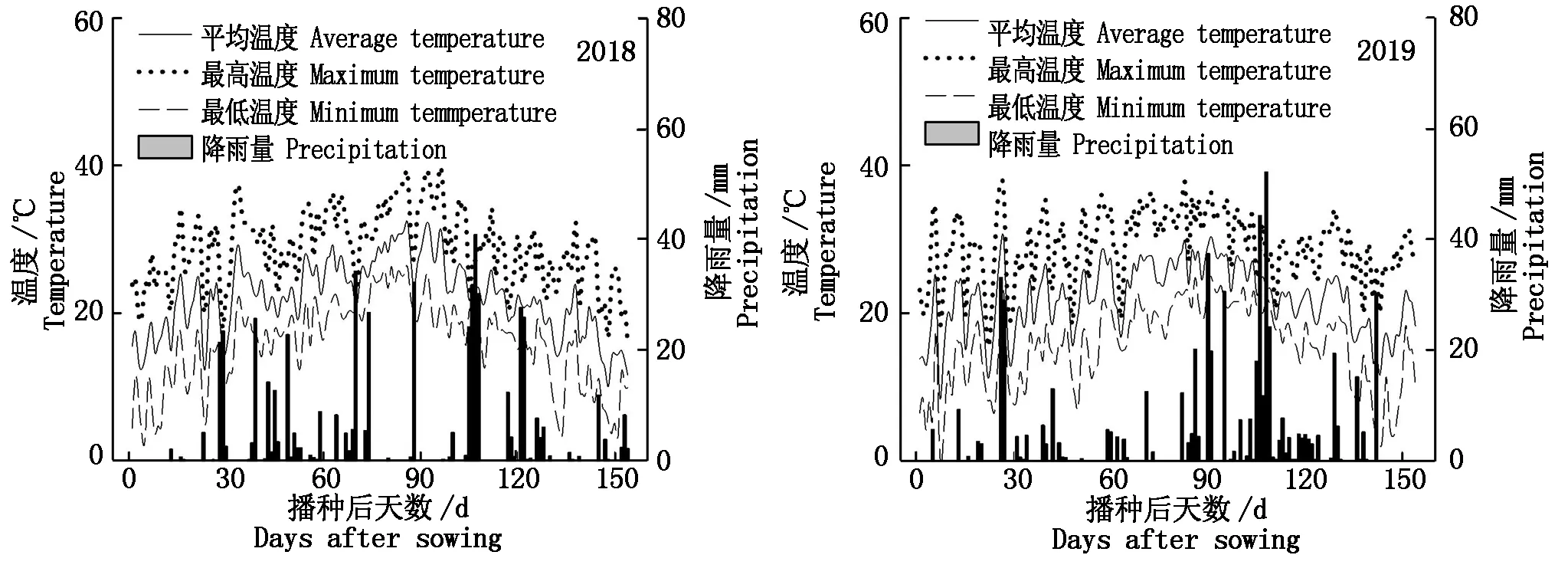

试验于2018—2019年,在吉林省公主岭市刘房子村进行。试验区位于东北南部(35°28′ N,104°44′ E),平均气温 5.6 ℃,≥10 ℃积温 2 980.4 ℃,属中温带半湿润区;多年平均降水594.8 mm,为典型的雨养分农业区。试验地块附近自动气象站记录的气温和降雨量见图1。试验地土壤类型为黑土,播前耕层(0~20 cm)土壤水解性氮122.64 mg/kg,有效磷25.38 mg/kg,速效钾116.47 mg/kg,有机质22.74 g/kg,pH值6.86。

图1 2018和2019年玉米生长季温度与降雨量Fig.1 The temperature and precipitation of maize growing season in 2018 and 2019

1.2 试验材料

选用密植型玉米品种富民985为供试材料。2018年5月2日播种,10月3日收获,2019年5月6日播种,10月5日收获。供氮肥来源为尿素(46% N),磷肥为重过磷酸钙(P2O546%)、钾肥为氯化钾(60% K2O)。

1.3 试验设计

试验采用双因素析因设计,分别以3个种植密度水平(D1:5.5×104株/hm2、D2:7.0×104株/hm2、D3:8.5×104株/hm2)和5个施钾(K2O)水平(K0:0 kg/hm2、K40:40 kg/hm2、K80:80 kg/hm2、K120:120 kg/hm2、K160:160 kg/hm2)的完全组合建立。共15个处理,各处理3次重复,随机区组排列。小区面积40 m2(6行区),采用等行距种植模式。所有处理氮肥(N)和磷肥(P2O5)用量均分别为220,90 kg/hm2。施肥方法为:30%氮肥和全部磷钾肥作为基肥施入,70%氮肥于拔节期施入。在玉米生育期内无灌溉情况,其他栽培措施均同当地玉米常规生产田。

1.4 测定项目与方法

1.4.1 干物质量与钾素测定 玉米生长-苗期(V3)、拔节期(V6)、大口期(V12)、吐丝期(R1)、灌浆期(R2)和成熟期(PM),在每小区选取长势一致的玉米植株5株(苗期取30株),灌浆期和成熟期分解为茎秆和籽粒两部分,在105 ℃杀青20~30 min后,80 ℃下烘干至恒质量,计算不同生育时期单位面积群体干物质量。并将成熟期玉米植株和籽粒样品研磨后用H2SO4-H2O2消化、采用火焰光度法测定各部分钾含量。

采用Logistic曲线拟合玉米不同生育时期干物质积累量。方程Y=K/(1+aebt)拟合玉米生育期干物质积累过程,式中,Y为干物质积累量,t为时间(d),a、b为待定参数,K为干物质积累量理论最大值。对 Logistic方程求一阶、二阶和三阶导数,得到相应生长曲线中干物质快速积累期起始时期(t1)、终止时期(t2)、干物质最大积累速率(Vm)、最大积累速率出现天数(tm)和平均积累速率(Va)。

1.4.2 干物质转运 干物质转运量(kg/hm2)=营养器官吐丝期干质量-营养器官成熟期干质量;干物质转运率=干物质转运量/营养器官吐丝期干质量×100%;干物质转运贡献率=干物质转运量/成熟期籽粒干质量×100%。

1.4.3 产量及构成因素测定 于玉米成熟期,在每个处理内选取26.7 m2(中间4行)进行人工收获,晾晒后测定籽粒产量,并折算成14%的标准含水量。同时在各处理选择10 个具有代表性果穗,测定产量构成因素(穗粒数和百粒质量)。

1.4.4 钾素利用效率 钾素利用效率包括钾素回收率(REK)、农学利用率(AEK)和偏生产力(PFPK),公式如下[13]:

钾素回收率(REK)=(不同密度下施钾处理钾积累量-低密度不施钾处理钾积累量)/施钾量×100%;

钾素农学利用率(AEK,kg/kg)=(不同密度下施钾处理籽粒产量-低密度不施钾处理籽粒产量)/施钾量;

钾素偏生产力(PFPK,kg/kg)=施钾处理籽粒产量/施钾量。

1.5 数据处理

采用 Excel 365对试验数据进行整理,使用 SPSS 19.0软件进行两因素(种植密度和施钾量)方差分析,不同施钾量处理多重比较采用LSD法;用SigmaPlot 14.0软件绘图。

2 结果与分析

2.1 干物质积累特征

方差分析表明,除苗期外,种植密度、施钾量以及两因素的交互作用对玉米干物质积累量的影响均达到显著或极显著水平(图2)。相同施钾量下,随种植密度的增加,除苗期外,其他各生育时期干物质积累量均表现为先增后降,以D2处理最高。2 a平均拔节期、大口期、吐丝期、灌浆期和成熟期干物质积累量较D1和D3处理分别提高13.9%,8.9%,5.4%,6.5%,6.7%和7.3%,6.1%,2.1%,6.3%,2.7%。在相同种植密度下,玉米各生育期干物质积累量均表现为随施钾量的增加而增加,其中D1密度下钾肥用量增加至80 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05),D2和D3密度下钾肥用量增加至120 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05)。种植密度与施钾量互作下,玉米成熟期干物质积累量以D2 K120处理最高,2 a平均干物质积累量较D1K80和D3K120处理分别提高9.9%,3.7%。

图2 不同处理玉米干物质累积动态Fig.2 The dynamic of dry matter accumulation under different treatments of maize

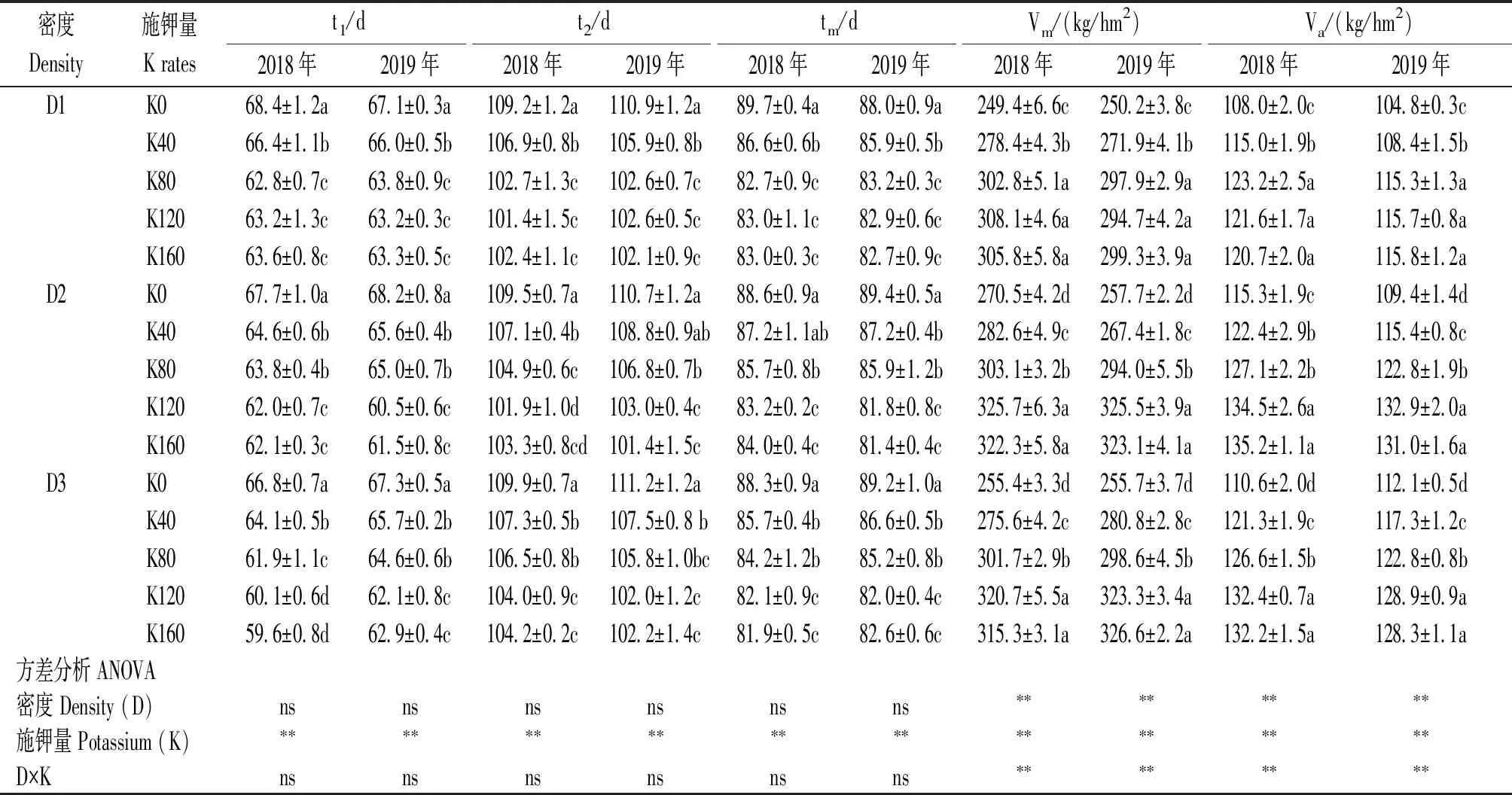

方差分析表明,种植密度对干物质最大积累速率和平均积累速率的影响均达到极显著水平,对干物质快速积累期起始时期、终止时期和最大积累速率出现时间的影响均未达显著水平;施钾量对干物质快速积累期起始时期、终止时期、最大积累速率出现时间、干物质最大积累速率和平均积累速率的影响均达到极显著水平,而两因素的交互作用仅对玉米干物质最大积累速率和平均积累速率的影响达到极显著水平(表1)。相同施钾量下,除2019年D2 K40、D2K80和D2K160处理外,玉米干物质最大积累速率和平均积累速率均表现为随种植密度的增加呈先增后降的趋势,且均以D2处理最高,2 a平均干物质最大积累速率和平均积累速率较D1和D3处理分别提高4.0%,0.6%和8.5%,1.1%。在相同种植密度下,玉米干物质最大积累速率、平均积累速率在一定施钾范围内均表现为随施钾量的增加而显著增加,且干物质快速积累期起始时期、终止时期和最大积累速率出现时间均有所提前,其中D1密度下钾肥用量增加至80 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05),D2和D3密度下钾肥用量增加至120 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05)。种植密度与施钾量互作下,玉米干物质最大累积速率和平均积累速率在D2K120处理获得最大值,2 a平均最大积累速率和平均积累速率较D1K80和D3K120处理分别提高8.4%,1.1%和12.1%,2.3%。

表1 不同处理玉米干物质累积特征Tab.1 The characteristics of dry matter accumulation under different treatments of maize

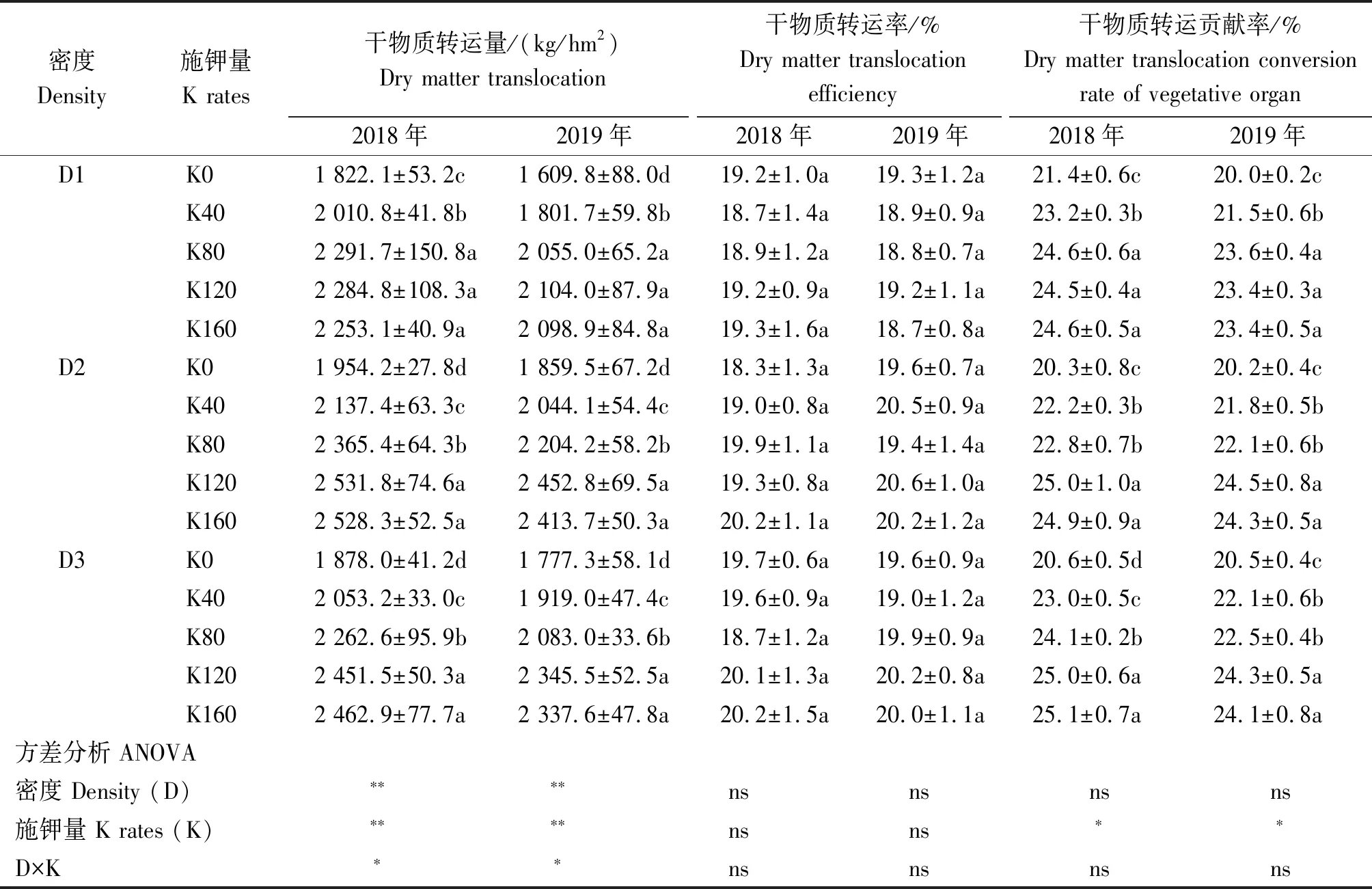

2.2 干物质转运特征

种植密度对干物质转运量影响达极显著水平,对干物质转运率和转运贡献率的影响未达显著水平;施钾量对干物质转运量和干物质转运贡献率的影响均达到显著或极显著水平,对干物质转运率的影响未达显著水平;而两因素的交互作用仅对干物质转运量影响达到显著水平(表2)。相同施钾量下,干物质转运量均表现为随种植密度增加先增后降,以D2处理最高,2 a平均干物质转运量较D1和D3处理分别提高10.6%和4.3%。在相同种植密度下,玉米干物质转运率、转运贡献率均表现为随施钾量的增加而增加的趋势,其中D1密度下当钾肥用量增加至80 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05),而D2和D3密度下当钾肥用量增加至120 kg/hm2后增幅不再显著(P>0.05)。种植密度与施钾量互作下,干物质转运量和转运贡献率在D2K120获得最大值。2 a平均物质转运量和转运贡献率较D1K80和D3K120处理分别提高14.7%,3.9%和0.7,0.1百分点。

表2 不同处理玉米干物质转运Tab.2 Dry matter translocation under different treatments

2.3 种植密度和施钾量对玉米钾素利用效率的影响

种植密度和施钾量对钾素回收率、农学利用率和偏生产力均达极显著水平,且两因素的交互作用达显著水平(图3)。相同施钾量下,玉米钾素回收率、农学利用率和偏生产力均表现为随种植密度增加先增后降,以D2处理最高。与D1和D3处理相比,D2处理钾素回收率分别提高11.3,4.2百分点;钾素农学利用率分别提高69.7%,25.5%,钾素偏生产力分别提高6.5%,3.1%。说明适宜提高种植密度可使玉米产量和钾素积累总量增加,进而提高了钾素利用效率。相同密度下,随施钾量的增加,钾素回收率、农学利用率和偏生产力均呈下降趋势。

D×K表示密度和施钾量间的交互作用;*.P<0.05;**.P<0.01。D×K indicates the interaction between density and K application rate;*.P<0.05;**.P<0.01.

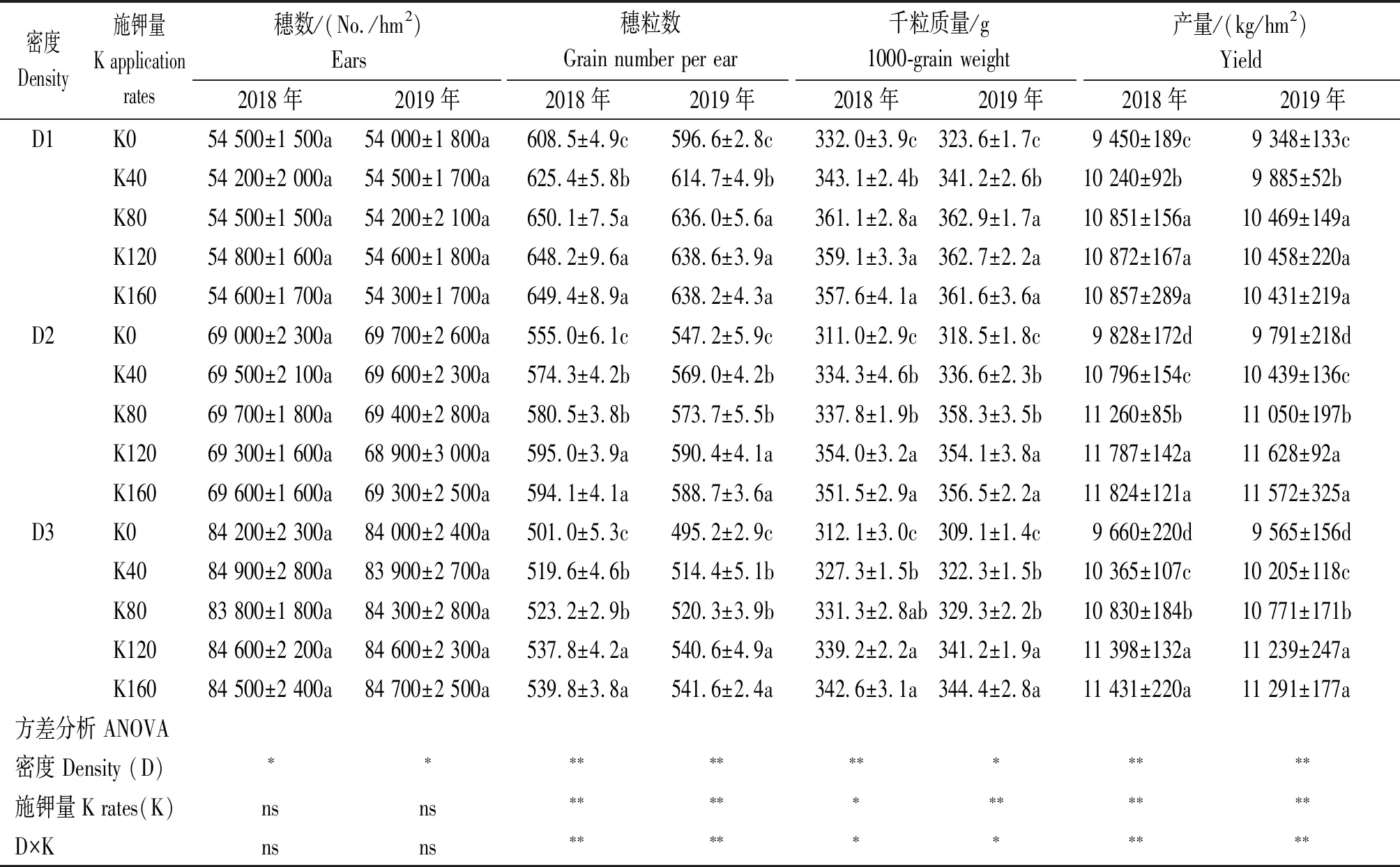

2.4 玉米产量与构成因素

种植密度和施钾量对玉米产量均达极显著水平,且两因素间的交互作用达极显著水平(表3)。相同施钾量下,随种植密度增加,玉米产量表现为先增后降,以D2处理最高,2 a平均产量较D1和D3处理分别提高6.9%,3.0%,差异均达显著水平(P<0.05)。相同密度下,随施钾量的增加,玉米产量呈增加趋势,其中在D1密度下施钾量增加至80 kg/hm2后玉米产量增幅不再显著(P>0.05);而在D2和D3密度下施钾量增加至120 kg/hm2后玉米产量增幅不再显著(P>0.05)。种植密度与施钾量互作下,D2K120处理2 a平均玉米产量较D1K80和D3K120处理分别提高9.8%,3.4%。

表3 不同处理玉米产量与构成因素Tab.3 Maize yield and its components under different treatments

产量构成因素中,种植密度对玉米穗数、穗粒数和千粒质量影响均达显著或极显著水平,施钾量对穗粒数和千粒质量影响达显著或极显著水平,对穗数的影响未达显著水平,而两因素的交互作用对玉米穗粒数和千粒质量的影响达到显著或极显著水平。相同钾肥用量下,随种植密度的增加,玉米穗数呈增加趋势,而穗粒数和千粒质量呈下降趋势。相同密度下,玉米穗粒数和千粒质量表现随施钾量的增加而增加;其中D1密度下施钾量增至80 kg/hm2后穗粒数和千粒质量增幅不再显著(P>0.05);D2和D3密度下施钾量增至120 kg/hm2后穗粒数和千粒质量增幅不再显著(P>0.05)。而不同施钾处理玉米穗数差异均未达显著水平(P>0.05)。

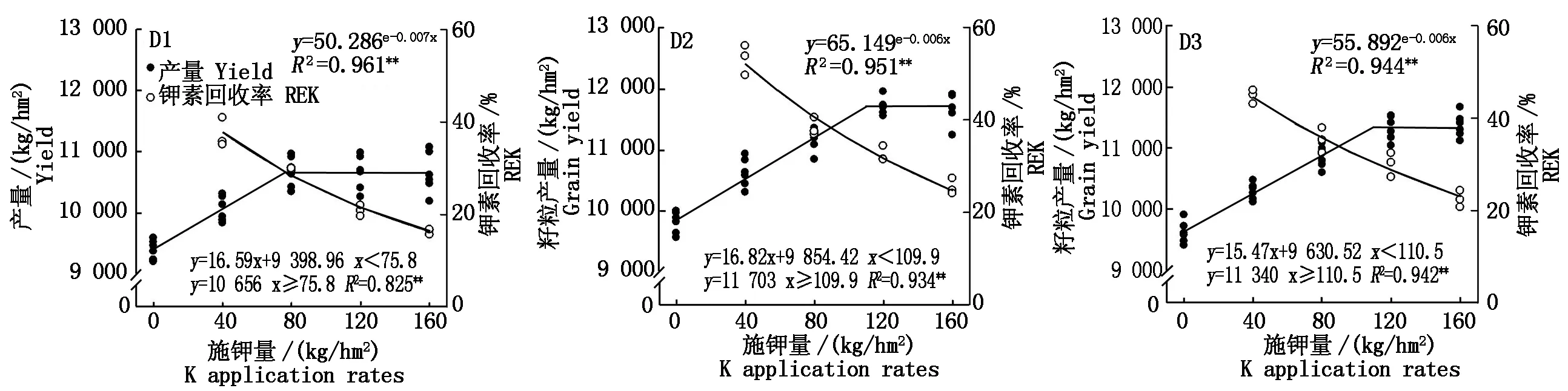

回归分析表明(图4),在不同密度下,钾肥用量与玉米产量呈显著的线性加平台关系(R2=0.825**~0.942**);与钾素回收率呈显著的指数关系(R2=0.944**~0.961**)。结合回归方程,求得D1、D2和D3密度下钾肥用量分别为75.8,109.9,110.5 kg/hm2,平台产量分别为10 656,11 703,11 340 kg/hm2。而在此施钾量下,钾素回收率分别为29.6%,33.7%,28.8%。以理论最高产量钾肥用量的95%作为置信区间,计算出D1、D2和D3密度下施钾范围分别为72~80 kg/hm2,104~115 kg/hm2,105~116 kg/hm2。而D2密度下钾肥适宜用量在较D1处理钾肥用量提高44.5%以及与D3处理相持平条件下,玉米产量分别提高9.8%,3.2%,钾素回收率分别提高4.1,4.9百分点。

图4 不同密度处理籽粒产量、钾素回收率与施钾量的关系Fig.4 Correlations between K application rates,maize yield and K recovery efficiency under different densities

3 结论与讨论

3.1 种植密度与钾肥用量对干物质积累转运特征的影响

干物质是作物光合作用产物的最高形式,其积累量高低直接影响作物产量[21]。而种植密度和施钾量作为玉米生产重要调控措施,对干物质积累影响显著[22-23]。魏廷邦等[24]研究发现,种植密度可显著影响玉米干物质积累速率。随种植密度的增加,干物质积累速率显著增大,但当密度增大到一定数量后,干物质积累速率有所下降。而本研究结果也表明,群体干物质积累速率和积累总量随种植密度的增加呈先增后降趋势,其群体干物质积累速率和积累总量最高值出现在种植密度7.0万株/hm2处理,主要是由于适宜增加种植密度可优化作物群体光合特性[25],促进群体干物质积累速率,使积累总量得到提高,但当超过适宜密度,玉米光合能力下降,影响光合产物的生产,从而造成干物质积累总量下降[26]。本研究小组前期的研究表明[27],在适宜群体密度基础上,通过肥料合理运筹,可进一步促进群体干物质积累。本研究中,在适宜种植密度下(7.0万株/hm2),增施钾肥进一步提高了干物质最大积累速率和积累总量,并且干物质快速积累期起始时期和最大积累速率出现时间均有所提前。其主要原因是适宜的钾肥用量可延缓叶绿素含量的降低,改善作物光合特性,使植物体生育后期叶片光合功能期延长,使干物质积累进一步提高[28]。但当钾肥用量超过作物需求后,不仅不会提高玉米干物质积累总量,还会导致作物对钾素的奢侈吸收[29]。此外,种植密度和施钾量互作还显著提高了玉米吐丝后干物质向籽粒的转运,其中以D2K120处理达到最高。由此说明,合理的种植密度结合适宜的钾肥用量可有效改善玉米的生长状况,提高干物质积累总量,促进干物质向库器官籽粒的转移,进而增加了干物质积累对籽粒的贡献率。

3.2 种植密度与钾肥用量对玉米产量形成的影响

增加密度是提高玉米单产重要技术途径之一[16,26]。单位面积玉米穗数、穗粒数和粒质量是产量形成的基础,三者间任何一个因素都会影响产量的高低[30]。相关研究表明[26,31],在一定密度范围内,随着密度增加,玉米单株生产力下降,使穗粒数和粒质量有所下降,但通过提高群体数量,使群体产量得到提高。本研究中,相同施钾量下,增加种植密度虽然降低了玉米穗粒数和粒质量,但由于显著增加了玉米穗数,使群体效应的增幅大于单株效应的降幅,进而实现玉米增产。但种植密度过高时,会使玉米的群体光合能力下降[32],导致玉米穗粒数与粒质量降度低于群体增产效应,最终导致减产。可见产量构成因素之间的协调发展是实现高产的关键。此外,在适宜密度下增施钾肥是进一步提高玉米产量的重要措施[33]。本研究中适宜种植密度条件下(7.0万株/hm2),施钾量增加至120 kg/hm2获得了较高的玉米产量,而穗粒数和粒质量的增加是获得高产的关键。主要原因是施钾可以提高植株体内活性氧清除酶的代谢合成量,提高光合性能,促进叶片积累较多的同化产物[34],进而满足籽粒灌浆期对光合产物的需求,加速光合物质向籽粒转运[35],获得高产。

3.3 种植密度与钾肥用量对玉米钾素利用效率的影响

评价栽培措施是否合理应综合考虑增产效应和肥料利用效率。合理的密度配套养分优化管理是实现玉米高产和资源高效利用的有效途径[36]。相关研究指出,在适当肥密条件下,可显著提高玉米群体干物质积累总量和钾素积累总量,进而实现玉米产量与钾素利用效率的协同提高,并能显著减少温室气体排放,降低污染[37]。本研究结果表明,种植密度7.0万株/hm2下最高产量处理(D1K120)钾肥用量虽较5.5万株/hm2最高产量处理(D1K80)增加40 kg/hm2,但该处理产量和钾素利用效率均显著高于后者。说明,适当增密结合适量增施钾肥,可促进玉米产量和钾素利用效率协同提高。

3.4 适宜钾肥用量的确定

目前,通过肥料投入和作物产量之间的函数关系确定适宜肥料用量是最常用的方法,在农业上得到了广泛应用[20,29]。本研究中,在不同种植密度下建立肥料投入和作物产量的关系基础上,进一步分析了钾肥投入与钾素利用效率的关系。与5.5万株/hm2密度下的钾肥适宜用量(72~80 kg/hm2)相比,7.0万株/hm2密度下的钾肥适宜用量(104~115 kg/hm2)虽然增加了44.5%,但相对应的玉米产量和钾素回收率分别提高9.8%,4.1百分点。因此,可将104~115 kg/hm2的钾肥用量,可作为玉米密植条件下高产高效的钾肥适宜用量。

种植密度与钾肥用量的交互作用对玉米干物质积累与转运、产量及钾素利用率的影响均达到显著或极显著水平。两者互作充分发挥了玉米群体生产潜力,实现玉米钾素需求与钾素供应平衡。当种植密度增加至适宜范围时,通过调控钾肥用量达到最适穗粒数和千粒质量,进而实现玉米高产。因此,在东北春玉米实际生产中,种植密度70 000 株/hm2配合施钾量104~115 kg/hm2的栽培模式,可在确保玉米高产的同时,显著提高钾素利用效率。