游戏中的“先锋文本”

2023-06-28彭婧

彭婧

摘要:剧本杀作为一种游戏中的“先锋文本”,具有游戏与文学的双重特质。一方面,在游戏过程中,读者需要将众多拼图般的文本整合为一体,在精巧的文字迷宫与叙述陷阱中穿梭冒险;另一方面,读者在相当程度上搁置、倾空自己的现实身份,将被赋予的身份作为进入文本世界的唯一凭据,并在文本世界中追问与探索“我是谁”;此外,随着文本的终结,读者逻辑和想象失去了既有的目标,进而向着严肃的批判、反思意识与理想建构意识转化。当我们的文学致力于追求内容与形式上的突围时,剧本杀以其理想化的先锋精神,为传统文学提供了可贵的创新思路。

关键词:剧本杀;先锋文本;文学;游戏

中图分类号:G898 文献标识码:A 文章编号:1673—4580(2023)02—0094—(06)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2023.02.017

人类文化的发展伴随着游戏因素。而在某种意义上,文学其本身就是一种文本游戏,其中的游戏因素“承担了从文字戏谑、感官娱乐到自我认识与超越等不同层次的社会文化功能”[1]。朱光潜在《文艺心理学》中分析了游戏与文学艺术的相似之处:它们都在现实世界之外另创意造世界,意造世界时都兼用创造和模仿,意造世界时二者都暂时忘去物我的分别,二者都是无实用目的的自由活动[2]。随着泛娱乐主义与消费主义的盛行,文学与游戏的接轨已经成为了一种必然。当越来越多的文艺工作者参与进游戏脚本的创作中时,文学和游戏的界限也变得愈发模糊起来,我们甚至很难说清一本网络小说与一个电子游戏对一名读者/玩家而言,在本质上到底有多少区别。近年来,剧本杀作为国内新兴的实时角色扮演游戏,其受欢迎程度和市场覆盖率逐年提升的同时,还以“沉浸式戏剧”“游戏与戏剧的交融”等跨学科、跨领域形象逐渐进入学界视野。在剧本杀的游戏过程中,5—10名玩家在主持人的引导下扮演相应的剧本角色,并通过话语互动与场景重现寻找案件的真相。由于以文本形式出现的剧本成为了游戏的核心,剧本杀展现出了游戏与文学的双重特性。

当我们用打量文学的眼光去看待剧本杀时,玩家——此处应该被理解为读者——要面对的不仅仅是一个推理游戏,而是容量大小不一的小说文本,有的篇幅甚至长达四十万到五十万字,读者需要在封闭的空间内展开细读。而剧本杀近年来正在显示出一种“内容导向”的文学品格。一方面,“在文字表述上,当下中国剧本杀已不再满足于仅提示人物背景和故事线索,而是调用了诸多文学修辞,在肖像描写、动作描写和心理描写等方面着力,同时也开始运用隐喻、象征等手法,创造适应不同情景和意义表达的语言风格”[3];另一方面,当博尔赫斯、鲁迅、北岛等经典作家、诗人笔下的名句被剧本杀热情地援引时,我们也不得不正视这一事实:剧本杀作为一种游戏,和文学发生着千丝万缕的联系;或者反过来说,剧本杀作为消费主义时代下文学所演化出的新形式,正在为被逐渐边缘化的文学寻获更广泛读者的认同。虽然,剧本杀在实际操作层面上的确存在不可避免的媚俗倾向,但我们不能因此而忽视它在当下所呈现出的先锋品格。更重要的是,它在向我们证明:当文本静止、封闭的状态被打破,文学又将呈现出怎样的面目?在这一意义上,剧本杀成为了一个先锋文本的实验场,当它被如此描述时,便俨然成为一个散发着理想光泽的样本,彰显出其自身的创新价值。

一、在文本中冒险:从“文学游戏”到“游戏文学”

“游戏文学”是一种将语言文字、图片用于表达游戏活动的学科。剧本杀文学便属于此列。这一提法很容易让我们想起另一种表述——“文学游戏”(或“文字游戲”)。博尔赫斯曾提出,“文学即游戏,尽管是一种严肃的游戏。”[4]新时期以来,在马原、孙甘露、残雪、余华、格非等先锋作家的笔下,小说越来越“不像小说”,变成了一个个复杂的迷宫或圈套。与之相似的是,剧本杀也不是重在“讲了什么故事”,而是“怎么讲这个故事”。一旦拆除了华丽的叙述技巧,我们很容易发现,剧本杀的故事大多都是由一些同质化的情节符码组装而成的,所以形式层面的创新性便成为了剧本杀的立身之本,所谓的“叙诡”(叙述诡计)以及种种文字游戏可以最大程度上转移读者对故事本身合理性的质疑。

在传统阅读中,读者接触到的是一个完整的文本。但在剧本杀中,一个完整且逻辑自洽的文本被分裂成了众多小文本,包括每个读者所拿到的剧本、主持人的剧本以及所有人共享的文本资料,如果从更广义的层面来说,还包括辅助情节的图片、影音以及主持人的现场演绎等等。这些“小文本”如拼图般整合在一起,才能构成一个可理解、可破译的文本系统。它们构成了一种有限的“超文本”,也就是文本之间的相互链接。例如,读者可以通过已有文本中的关键词来触发新的“小文本”,还有的剧本杀给予了读者做选择的权利,而每种选择都通向的是不同的“小文本”。就这样,数量庞大的“小文本”横纵交织,环环相扣,形成了一个硕大的文本网络,我们暂时将其称为“大文本”。而剧本杀区别于传统文学最明显的地方,正是在于这一整合的过程,这不仅仅是对“小文本”的简单组装,而是需要读者以局限的个人逻辑去整合隐藏在文本碎片背后的逻辑,进而介入纷繁复杂的情节之中。

于是,这场穿越在文字迷宫和混乱的逻辑深渊中的阅读之旅,就变成了一场名副其实的冒险游戏。当读者最初进入“小文本”时,首先获得的是一种巨大的不安定感,犹如坐在一辆徐徐开动的过山车上。这种不安定感首先是来自自我身份的重置,这一点将在下面的章节中展开论述,而视角的局限性会进一步加重不安定感,几乎每一个“小文本”的开始,作者都会有意地埋藏一些看似不起眼的信息,这些信息是处于这一阅读阶段的读者无法理解的。每一个伏笔都在提示着有限视角所带来的经验的不可信。在“小文本”中一个角色的个人体验之外,还有着一个目前难以进入的“大文本”中的世界。读者现在全部能做的事情就是服从于作者的引领,去理解现有的信息,直到与其他“小文本”发生互动。当读者被允许接触到更多信息用以填补“小文本”与“大文本”之间的信息差时,他们内心的焦虑感会在一定程度上得到缓解。但是,大多数剧本杀会通过派发新的“小文本”的方式,颠覆读者已建立起来的一系列看似合理的逻辑,将读者驱逐出方才建立起的舒适区,使他们重新落入不安定感的痛苦之中。而痛苦的背后,又是一种近乎“受虐”的快感,它激发起了读者更强烈的探索欲。游戏结束后的“复盘”则是读者真正征服“大文本”的阶段,此时的作者将读者们拉到统揽全局的超位视点,使众人分享居高临下的权力快感。读者所有的不安定感荡然无存,并最终与作者握手言和。

为了能够最大程度上为读者提供快感,剧本杀几乎把形式层面的先锋实验发挥到了极致。例如《敲门食堂》,在起点处将文字排列成左右摇晃的形状,犹如一个正在摇晃催眠的风铃,而读者随之也被“催眠”,将接下来所读到的内容误以为是自己的故事。此时的文本中又潜藏着一个“文本中的文本”,而读者在阅读时很难自知,在层层叠叠的文字陷阱中寻找向上的唯一出口。有的时候,不仅剧本中存在一个文本空间,读者所处的整个现实空间从某种意义上说,都能被视为一个可进入、可破译的巨大的文本空间,空间内的每一处细节,小到桌上的烛台、墙上的画像,大到被布置的“剧场”舞台以及人们在舞台上的表演,都被纳入进了“文本”的范畴之中。这些都是传统文学很难实现的形式创新。

但是,文学游戏和游戏文学之间是存在根本区别的。作为“文学游戏”的先锋文学在离经叛道的外表之下,坚守的是纯正的文学品质,它始终背负着沉重的历史责任感。相比起来,属于通俗文学的“游戏文学”最主要的是休闲娱乐性,“快感”成为了剧本杀中主导一切的心理要素。当“先锋文本”真正成为游戏时,或者说,从马原、格非一代的“文学游戏”到以游戏心理为主导的“游戏文学”时,文学也彻底卸下了社会责任和历史重负,在娱乐性的合法荫庇下毫无顾忌地进一步“研发”新的形式实验;另一方面,当游戏将文学纳入了自身维度的时候,游戏体验也随即与文本阅读体验合而为一,玩家在享受游戏的过程中不自觉地成为了与文本周旋的读者,而文本中不同程度的“文学性”,将潜移默化地内化在玩家的心理结构之中。就这样,文学在消费主义时代找到了另一种自持的方式。

二、“倾空的器皿”:追寻身份之谜

剧本杀总是将人物的身份之谜作为读者接近真相的突破口,或者说,身份之谜构成了真相本身。徐丹在分析成年仪式与欧美文学中的成长主题时,借用了“倾空的器皿”这一西方文化概念,即“将人比作器皿,意指生命原本由神抟造,自我只有被倾倒以至空无,神的气息才得以进入以至满溢”[5]。我们同样可以顺着这一思路深入由多重身份构筑起来的剧本杀迷宫之中。在阅读伊始,读者首先应当在相当程度上搁置、倾空自己的现实身份,而被赋予的身份成为进入这一世界的唯一凭据。相比于传统小说,读者先行倾空自我并被新身份填充的过程是在强制要求下进行的,他们不但只能透过器皿的质地看到一个有限的、变形的文本世界,而且器皿内所承载的那个“自我”也是被外部规定好了的自我,是一个陌生的、含混的“自我”。同时,读者被告知,现在所得到的身份并非清晰的、长久有效的,真正的谜底就藏在“我是谁”这一谜题之中。

在阅读开始之前,读者往往要经历一场具有过渡性的仪式,而这场仪式将他们从现实摆渡到了文本世界。有的剧本杀体验店会将场地装修成与剧本杀中的世界相对应的模样,构成了一个位于现实与文本之间的灰色地带,我们可以将其称为“拟文本世界”。而跨入拟文本世界的这一刻,也就意味着仪式的开始。有的剧本杀作者会在文本伊始设计一场具有过渡意义的“小剧场”,即读者第一次以一个陌生的虚构身份参与进情节之中,与他人所扮演的角色交流互动。这是一场演员初次拿到剧本时的情境演绎,正因为此,“小剧场”的演员们既站在舞台上,又坐在观众(读者)席里。身份的“倾空”与置换便在现实与文本、演员与观众(读者)等多重身份的混淆之中发生了。这时,我们可以比对一下读者的先后两种身份。一是现实身份。在进入文本之前,这些年轻的读者们沿着单调而重复的生活轨迹按部就班地完成学业、进入职场,将他们束缚在流水线般的生活轨迹中的,往往便是现实中天生或后天获得的种种身份。生活在某种程度上是缺乏未知性的,而未知性,又恰恰是吸引着一代代年轻人为理想前仆后继的抽象因素。相反,在文本的世界里,另一个时空的人们正在经历一幕幕充满戏剧性的传奇人生。而剧本杀恰恰是将文学天马行空的幻梦式想象,最大程度上摆在了读者眼前,造成“庄周梦蝶”的迷茫错乱之感。

但是,从现实身份到文本身份的转换,只是读者进入剧本杀时空的第一步。在接下來长达数小时的阅读过程中,读者要面对的是自己所代入的身份背后纷繁复杂的谜题,并从中获取强烈的阅读快感。剧本杀中常见的一种谜题便是层层嵌套的多重身份之谜。有的时候,读者在不自知的状态下,被叠加了不同时空中的不同身份。例如以篇幅短小著称的《持斧奥夫》,在寥寥几页文字中却嵌套了六层时空。而现实中的玩家身份被置于身份套环最外部的一层,造成了一种虚实混淆的奇异阅读体验。读者只有厘清了“我是谁”,以及现实与虚构的复杂关系,才能走出这个层层叠叠的叙述迷宫。

但与其说读者渴望的是一个新的身份,不如说是一个孕育着多种可能性的身份,随着情节的展开,这一身份不断被新的意义填充,甚至可能发生颠覆性的改变。如在《第七个嫌疑人》中,读者在最初的文本中所接触到的一切身份信息都在层层反转后丧失有效性,每一次视角的转换与新身份的获得,都带给了读者极大的阅读快感。这种快感,无疑是读者在成为读者之前很难体验到的。在一个稳定的社会环境中,一个人的身份经常是固定的,即使发生变动也总是可以预见的。而预料之外的身份变动,会使个体面临被抛离原有轨道所带来的种种问题,每个人必须为自我身份的变动承担起相应的责任。而剧本杀中身份变动所带来的风险只存在于精神维度,读者无需付出任何现实层面的代价就能享受到反叛既有身份带来的剧烈快感。如果非要说读者必须有所付出的话,那付出的只有思考“我是谁”所消耗的脑力因素。

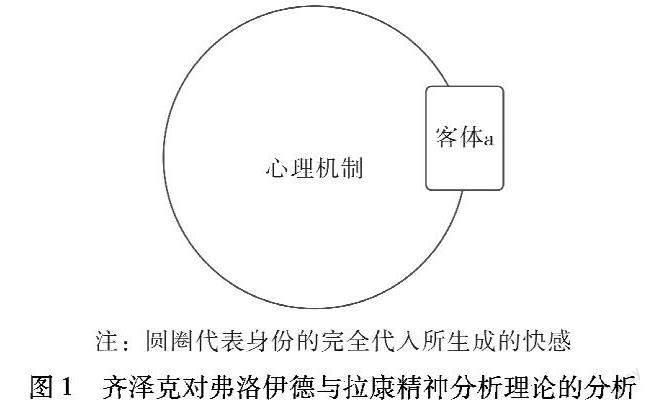

这时,一个重要的问题浮上水面——“器皿”真的被倾空了吗?或者说,读者真实的自我去哪儿了?纵然剧本杀比传统文学更强调代入感,但它不可能彻底消除读者的真实自我。读者在文本中的身份和其真实身份之间形成了一种紧张的张力关系,而这种张力关系又为作者所发现并利用。“推理”就是最典型的两种身份互动的产物。一方面,一旦两种身份之间的界限被叙事技巧所制造出来的迷雾覆盖,读者将在包括现实身份在内的多重身份之间的纠缠中享受更多的解密快感;另一方面,读者需要调动自己从现实生活中获得的经验和智慧,去确认一个个表层的、虚构的且可以轻易变动的文本身份。更重要的是,读者可以从对身份的认知中获得快感。关于这一点,齐泽克曾对弗洛伊德与拉康的精神分析理论展开过一段精彩的分析:人的心理结构中总是会出现一个“客体a”,它是打断“快感原则”的封闭圆圈的障碍物。客体a使得快感的圆圈无法闭合,它引入了一种无法化约的不快。但是,在这种不快之中,在对永远无法被获取的客体永无止境、不断重复的循环追逐中,心理机制找到了一种类似于倒错的快感的东西[6]。借用这一论述,我们或可以解释剧本杀的身份代入过程中读者快感的来源。如图1所示,读者在深层内心中希望能够获得完全的代入感,也就是现实身份与文本身份的合而为一,这将为读者带来极致震撼的阅读体验。但是,它始终是无法完成的。破坏了符合快感原则的封闭圆圈的客体a使读者必须睁眼看到现实,时刻提醒着自己的现实身份。又正是这一缺口的存在,反而给读者带来了一种“倒错的快感”。例如在《持斧奥夫》最开始的游戏环节中,读者被要求以真实姓名在风险告知单上签字,从此,读者的现实身份成为了一个横亘在代入满足感圆圈中的客体a。无论之后的文本身份如何发生重叠和反转,客体a都会阻碍这一圆圈的闭合,但与此同时又为读者提供了更丰富的快感。

事实上,只有真实自我参与其中,人才有可能将自身作为追寻的终点。当人们思考“我是谁”这个问题的时候,裂纹正在缓慢地爬上“器皿”,直至其彻底破裂。这往往意味着阅读的终结,读者恢复现实身份,他们带着阅读中获得的多重身份体验回到现实生活,对自我的认知能力及认知局限也有了更为充分的了解。从这一层面来说,剧本杀是一种变形的先锋戏剧,它在和读者达成某种默契的前提下打破了“第四堵墙”,读者身处其中恍然如梦的奇异体验,在一次次游戏后进入他们的深层精神结构之中,他们在探寻身份之谜时获得的快感,也可能会在未来的某一刻提醒他们:那个按照既定生活轨道前行的自我,或许也潜藏着更多的可能性。

三、理想状态:逻辑和想象的极限

读者想要进入剧本杀的文本世界,首先必须确认两种基本能力的存在:逻辑与想象。这是阅读任何文学都必须持有的能力。但是,剧本杀以一种最直接的方式,将二者摆在了读者面前。然而,重要的不是这两项能力本身,而是读者对自身能力的确定和信任这一基本事实:他们在阅读前就已经深知,接下来面临的是一场对自身逻辑与想象能力的考验。但是,除了故事表层的反转带来的快感,读者想要在剧本杀中获得的是什么?换言之,逻辑与想象究竟是读者想要确认和强化的东西,还是仅仅作为一种路径?要弄清楚这个问题,我们还是要回到逻辑与想象本身,研究它们背后的逻辑。

逻辑在剧本杀作品中首先体现在整个故事的建构之中。作者要事先设想好一个完整的故事,然后撕裂情节的因果逻辑,使之分散在如梦呓般零散、朦胧的回忆片段中,但又要确保读者有可能顺着一条隐秘的暗线将所有“小文本”整合起来。当这一场对信息整合能力的考验进行到最后,读者面对的是什么?很明显,是故事的真相,亦是一个逻辑自洽的文本世界,在这里一切都说得通了。这时,表现为推理或信息整合的逻辑能力被迫停滞了,在理想状态下,它有可能转化为体现逻辑能力的其他形式——批判与反思。此时的读者居高临下,俯瞰整个文本世界,给予了批判与反思能力充分发挥的空间。

从某种意义上,剧本杀对想象力的要求比对逻辑更加严苛,一个毫无共情能力的读者只能沦为文本的局外人。因为剧本杀对沉浸感与代入感尤其重视,这就要求读者必须是一个能够对他者感同身受的情感主体,并且能够凭借想象“亲历”一个与现实截然不同的文本世界,这种仿佛亲身经验般的阅读状态,是仅凭逻辑推理无法进入的。同样,当这种感同身受的体验走到尽头,读者即将告别他所代入并认同的那个角色时,想象也将在理想状态下步入下一个阶段。剧本杀的文本世界是戏剧性的,同时也是极度危险的。为了制造出一个个“凶杀”案件,人物之间总是因利益、情感甚至是无端的误会而发生暴力冲突,无辜的人在暴力现场中死去,恐怖的命运笼罩在每个人身上。由于文本世界的运行规则已不可更改,那读者只能进而想象一个弥补了所有遗憾的“乌托邦”世界。《黑羊公馆》为读者提供了一种最理想化的结局:在历经劫难后,“从梦中醒来,发现你们回到了伊甸园的世界中,只不过,这一次,你们因为同时进入的这个世界,所以也生活在了同一个空间里,永远幸福地生活在了一起。”就这样,想象从横向的身份代入,一步步地转化为朝向人性之善的“乌托邦”幻想。

当读者看到文本世界的全貌时,也意味着阅读已经接近终点。而这一时刻正是逻辑和想象发生重要转化的时刻。当读者在文本世界中动用并穷尽了一切逻辑和想象以后,是在骤然间滑落向现实世界,还是存在一个过渡地带?我们是否能假设在文本世界和现实世界之间存在一条边界呢?如果这条边界真地存在,我们或许可以想象,读者接近它时的心理状态:此时,“我”既是文本中的“我”,也是现实中的“我”;“我”既是逻辑和想象能力达到极致的“我”,也是因身份的重新填装而处于一种半梦半醒状态的“我”。这样的“我”既渴望从已经圆满结束的文本中找到新的可能性来满足继续推理和继续想象的欲望,又发现这种逻辑和想象能力在现实生活中很难如此顺利地进行下去——因为现实从某种角度上来说,是一个比剧本杀更复杂的“文本”,每个人都只能从自我视角获得有限的信息,而永远无法真正看到生活的全貌。于是,新的挑战出现了。在这种境况下,读者的游戏意识开始向着严肃的批判、反思意识和理想建构意识转化。倘若文本世界和现实世界发生了意料之外(但在作者意料之中)的叠合,这片过渡地带将呈现出更迷人的面目。在这里,读者发现了穷尽逻辑和想象之后获得的“意义”,这一意义在文本世界和现实世界中同时生效。如今流行一时的“立意本”也正是一部分作者将重心转向意义表达之后的产物,如反思互联网和新媒体问题的《鲸落》、直面人性抉择的《极夜》、彰显家国情怀的《粟米苍生》……它们都以主题的内在深刻性来吸引读者。尽管这些剧本杀作品或多或少地存在一些瑕疵,但是至少表现出剧本杀是有可能与传统文学接轨的。而且,剧本杀的读者,在理想状态下,比传统文学的读者更加接近逻辑和想象的极限。

或许,会有人提出质疑:剧本杀说到底也不过是消费娱乐时代下的快消品,它真地担得起如此赞誉吗?我想,如果我们将剧本杀视为文学的一种,那么我们也有理由研究其背后的运作规律,为它所蕴含的可能性而兴奋,并对其提出更加严苛、更加理想化的期待。至少,剧本杀的形式为传统文学的创新与嬗变提供了一些启发,而我们的文学恰恰正在寻求一种内容与形式上的再突围,这种突围意味着在文学被边缘化的今天重新调动读者的阅读快感,意味着我们正在探索逻辑和想象抵达极限后展开的“可能之维”。这曾是一代先锋小说作家所致力于呈现的东西,但是对于今天的我们来说,它们正在变得越来越陌生。

当我们站在纯文学立场上反观游戏文学时,也要接受这样的一个事实:在消费主义已经渗透进社会的绝大部分领域的今天,与其以绵密的话语装置在文学与游戏之间划开楚河汉界,不如反过来,对游戏文学、网络文学以及其他通俗文学所做出的有益尝试报以真诚的鼓励。剧本杀的潮流或许很快就会过去,它随时可能被某种更新潮的社交游戏所取代。但是,在漫长的时间里,文学仍将存在着,我们还远没有到可以放弃文学的地步。在新世纪的第三个十年里,我们依然在迫切地期待着真正的先锋文本,期待着文学能够再次激活形式自身的审美功能,展现出生命内在的原创性。

参考文献:

[1]汪正龙.论作为一种游戏现象的文学——文学发生、性质与功能的一个方面[J].社会科学战线,2005(5):93.

[2]朱光潜.文艺心理学[M]//朱光潜.朱光潜美学文集(第一卷).上海:上海文艺出版社,1982.187.

[3]李玮.“主动幻想”:作為新空间形式中的“文学”的剧本杀[J].扬子江文学评论,2022(2):80.

[4]陈众议.博尔赫斯与幻想美学[M]//博尔赫斯. 博尔赫斯文集·小说卷.海口:海南国际新闻出版中心,1996.17.

[5]徐丹.倾空的器皿——成年仪式与欧美文学中的成长主题[M].上海:上海三联书店,2013.1.

[6]斯拉沃·齐泽克.如何令身体陷入僵局?[M]//汪民安,陈永国编.后身体:文化、权力和生命政治学.长春:吉林人民出版社,2003.86-87.

(责任编辑 程荣荣)