黔东北土家族高腔山歌的美学内涵研究

2023-06-25张桂林

摘要:贵州省东北部的铜仁是土家族的主要聚居地之一,这里山高林深,武陵山脉的主峰梵净山就坐落于此,独特的山地地形造就了独特的山地文化。这里民风淳朴,民族文化资源丰富,民歌在人们的生活中占据了重要的地位。高腔山歌正是黔东北土家族人民在生活劳动中创造的口头文化,其音调高亢豪迈,旋律优美动听,歌词质朴生动,反映了黔东北土家族人民勤劳朴实的生活以及开朗乐观的心态,充满了对美好生活的向往,具有鲜明的地方特色。音乐美学是关于音乐美的学问,这一学科侧重于研究音乐与外界的关系,特别是与人的情感关系。音乐中的个性与共性、内容与形式、真善美等问题,都需要从美學出发进行研究。不同地域、不同民族的民歌在个性与共性、内容与形式以及对真善美的表达上都有独特的一面,具有非常丰富的文化内涵。从美学视角对黔东北土家族的高腔山歌进行剖析,挖掘其中的美学价值与审美价值,可以探知这个地区、这个民族的民风民俗、民族性格与价值观念,这对于民族文化研究以及“非遗”的传承保护都有相当重要的意义。基于此,文章从曲调、唱腔、歌词等方面对黔东北高腔山歌进行审美探析,分析其蕴含的艺术特征和美学内涵,引导人们理解与欣赏高腔山歌的美,从而更好地保护与传承高腔山歌。

关键词:高腔山歌;土家族;音乐美学

中图分类号:J607 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2023)07-00-03

1 山水相间——高腔山歌的生存环境

许多民族的传统文化、信仰体系、民族性格都与本民族所处的地理环境息息相关,正如古语所说,“一方水土养一方人”。每个民族都居住在特定的区域,形成了自己独特的文化系统,进而形成了特定的文化区[1]。如苗族通常居住在高山溪谷之间,因而其飞歌高亢悠远;布依族往往住在山脚下,其民歌古朴深沉;土家族自古以来按照“所居必择高峻”的原则,以姓氏族聚而居,在山坳、峡谷都有土家族人的身影[2],这样的居住环境造就了独特的土家族文化。

民歌吐露了劳动人民的心声,融入了老百姓的真情实感,山歌作为民歌的一种,曲调高亢,节奏自由,具有小调和号子无法比拟的情感抒发性。黔东北是典型的喀斯特地貌,山谷、丘陵纵横交错,在以往交通不便、沟通较为困难的时期,人们用山歌来传递信息和表达感情,在这种环境下,高腔山歌应运而生,逐渐发展成为独具特色的地域文化,体现了土家族人民的劳动生活、思想情感,渗透人们生产生活的方方面面。

2 余音绕梁——高腔山歌的曲调美

高腔山歌曲调高亢嘹亮、激昂奔放,曲调跳动很大,节奏自由,衬词衬句较多[3]。黔东北高腔山歌表现了当地土家族人与大自然的交流沟通,体现了中国传统文化中“天人合一”的思想。

2.1 高腔山歌的调式特性

黔东北高腔山歌大多为徵调式,如沿河的《望牛山歌》为c徵调式、《这山没得那山高》为e徵调式、印江的《娇妹出在绣花房》为d徵调式等。在中国传统的民族调式中,宫调式与徵调式有着西洋的大调色彩,适合表现欢乐、热烈的情绪,所以徵调式的风格欢快、轻松活泼,而高腔山歌大多表现的是劳动人民的欢快情绪。除此之外,羽调式也是常用的一种调式。在音列组合上以四音列和五音列为主,其中,四音列更为多见,如《望牛山歌》《这山没得那山高》《哥在高山掂石头》《情姐下河洗茼蒿》等,都是由“宫、商、徵、羽”组成的四音列结构。五音列的山歌有沿河的《包谷叶子十二台》《不唱山歌心不宽》以及印江的《大田栽秧行对行》等。

2.2 高腔山歌的结构特性

黔东北土家族高腔山歌的曲式结构多为上、下对应句或者多乐句构成的单乐段,通常有多段歌词,带有分节歌的特点。乐句与乐句之间常常呈现出不规整的形态,这也体现了山歌的自由性和即兴性,演唱者往往根据自己的演唱状态,自由表达歌曲的情感。

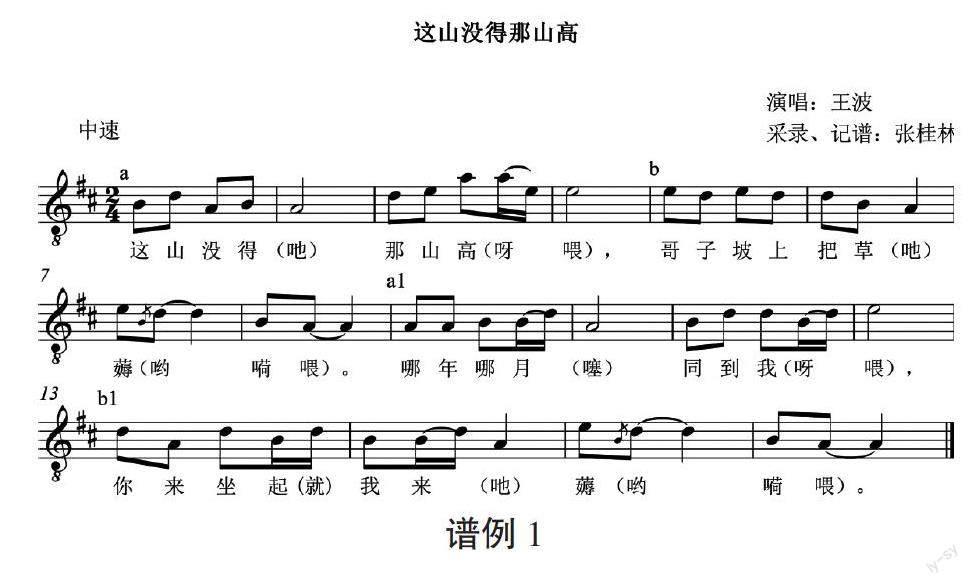

谱例1《这山没得那山高》是属于上下、上下结构的重复型四句体,每个乐句都为四小节,较为规整,结构为a+b+a1+b1,a1乐句较a乐句音区低,主要在两个长音处和a乐句重复,b1乐句与b乐句为换头合尾。

2.3 高腔山歌的旋律特性

山歌这一音乐体裁一般比较短小、单纯,旋律进行方法多为级进和跳进。黔东北土家族高腔山歌旋律性很强,在级进中常用跳进来增强旋律的起伏感,跳进主要有四度、五度以及八度三种形式,通常出现在歌曲的开头、高潮部分,演唱者以具有穿透力的嗓音和骤升骤降的旋律,使歌曲充满张力与力量感。在跳进的同时,大部分的级进旋律又保证了歌曲的流畅平稳。级进进行除了通常的二、三度进行,还有很多同度进行,黔东北土家族的高腔山歌的同度进行通常是在高音区,常在劳动歌曲中出现,这可以增强音乐的动力感,鼓动人们的干劲[4],如沿河的《打渔歌》《这山望去那山平》等。级进与跳进的组合,让山歌富于听觉美感。

2.4 高腔山歌的节奏特性

山歌是劳动人民在旷野演唱的民歌,它不是由专业作曲家创作的,而是由人民群众在生活中口头创造、口头传唱的,因此节奏大多松散自由,强弱重音的变化也常常无固定规则,歌曲大多具有均分律动与非均分律动相结合的特点。沿河的高腔山歌节奏较为规整,大部分是2/4节拍,印江高腔山歌多散板,节奏快慢相间,实词部分节奏缓慢规整,衬词部分节奏快速多变。歌曲节奏决定了歌曲风格,多样化的节奏类型体现了高腔山歌的自由性和即兴性,歌词上通常是一个词对应一个音符,一些衬词则会一字多音,乐句结尾处时值较长,或有自由延长,具有前紧后松的特点。

3 悠扬婉转——高腔山歌的唱腔美

唱腔是从戏曲音乐中引用而来的概念,是区别不同地域、不同类型山歌的重要标志。高腔山歌在历史发展过程中,吸收了川剧的高腔、辰河戏高腔等元素,同时吸收了当地花灯戏的唱腔,结合黔东北特有的方言音调,形成了独特的唱腔美学。

3.1 高腔山歌的润腔特点

在中国民歌演唱中,润腔得到了非常普遍的使用,黔东北土家族高腔山歌有许多装饰性润腔,主要有滑音、波音、直音等,这些润腔技巧配合独特的方言音调,使高腔山歌的地域风格鲜明,唱腔婉转动听。

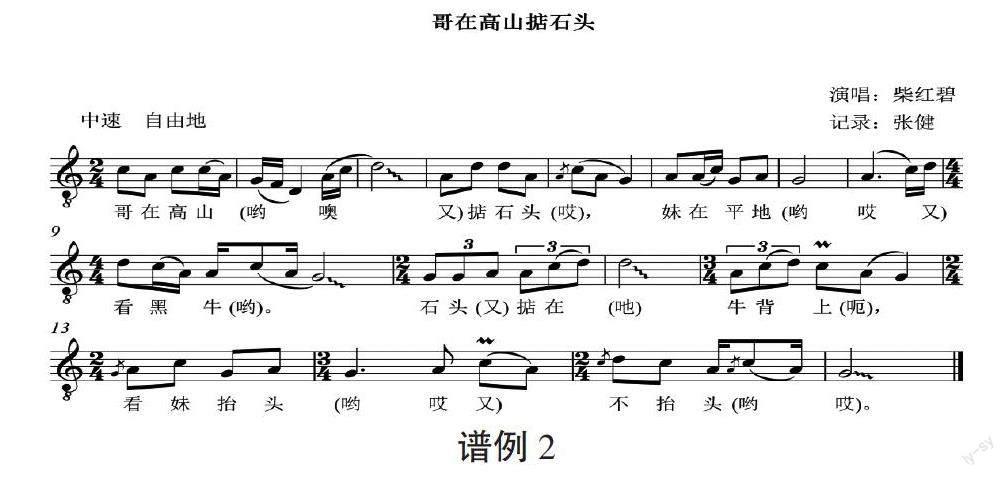

第一,滑音。黔东北高腔山歌在句间和句尾常用下滑音,歌手在演唱下滑音时往往会作减弱的处理,声带先紧后松,在唱下滑音时有一种泄气的感觉,为歌曲增添了韵味,体现了土家族高腔山歌的独特风格,如谱例2所示。

第二,波音。波音主要可分为上波音和下波音。高腔山歌通常以上波音的形式出现,多用于引子和句中,演唱者通过控制气息和声带的强弱变化产生波音,如谱例2就出现了两次波音。这种声音与大山的连绵起伏融为一体,显得自然和谐。

第三,直音。直音具有直畅爽朗的特点,常在演唱长时值的高音时出现。演唱者需要用较长的气息支撑,声音通过气息从口腔迸发而出,有一种高声喊叫的感覺,具有爆发性和号召性。

黔东北高腔山歌的润腔有鲜明的地域性特征,在实际的演唱过程中,这些润腔技巧并不是单一、孤立使用的,许多歌曲需要把这些润腔结合在一起,加上演唱者用本地方言的音调、语气等,才能把黔东北高腔山歌的独特韵味表现出来。

3.2 高腔山歌的演唱特点

高腔山歌最主要的一个特点就是“高”,音域常常会达到小字二组的bB、B,甚至嗨C,而为了使声音更具穿透力,演唱者基本用真声演唱,高音区主要集中在头腔,也会有少部分的假声结合,中声区的演唱基于自然说话,呈现出质朴、自然的音色。高腔山歌对演唱者有较高的要求,需要演唱者声音圆润明亮,集中靠前,穿透力强,给人沁人心脾、清脆爽朗的感觉,因此具有高亢、洒脱的声音美学特点。而高腔山歌对演唱者的嗓音条件的高要求,无疑也会增加其传承与保护的难度,值得进一步研究。

4 质朴生动——高腔山歌的歌词美

黔东北高腔山歌是土家族人民的口头文学,不仅曲调优美,唱腔丰富,歌词也体现了土家族劳动人民的生活智慧,根据演唱内容可分为劳动歌、情歌、民俗歌等,这些歌词淳朴直白,通俗简单,富有生活气息。

4.1 结构美

高腔山歌的篇幅大多短小精悍,一首歌曲往往只有几句歌词,但是劳动人民在这短小的篇幅中创作了许多精妙的结构形式,具有很强的文学性。黔东北土家族的高腔山歌最常用的句式结构是五言四句、七言四句、七言八句,组合方式大多为2+3或2+2+3,且强调押韵,演唱起来朗朗上口,如《包谷十二台》。

包谷叶子十二台,从头一二唱起来。

你管唱你梁山伯,我管唱我祝英台。

包谷包来包谷包,包谷结在半中腰。

大的拿来锅头煮,细的拿来火头烧。

4.2 情趣美

黔东北高腔山歌的歌词生动诙谐,情趣盎然,其情趣美除了在于歌词本身以外,独特的方言也使歌词更具趣味性,如《岩上砍柴岩下梭》。

岩上砍柴岩下梭,一起梭去斑鸠窝。

斑鸠出来咯咯个,我来唱首砍柴歌。

砍柴要砍老青杠,相亲要相老姑娘。

老青杠来火气大,老姑娘来会管家。

这首歌用当地方言演唱非常押韵,“岩”唱作“ai(第二声)”、“歌”唱作“guo(第一声)”。歌词把老青杠树和老姑娘作对比,认为年龄大一些的女人更会持家。“咯咯个”是模仿斑鸠鸟的叫声,唱的时候“个”字会用上儿化音,十分生动有趣。

4.3 真挚美

山歌是劳动人民用来抒发感情的重要形式,它可以表达喜悦之情,也可以宣泄心头的愁闷,人们常用它来表达对亲人的问候、对情人的眷恋以及对事物的憎爱[5]。无论是何种类型、题材的山歌,情感表达都是真挚的,如《不唱山歌心不宽》。

不唱山歌心不宽,磨子不推不转来。

酒不劝人人不醉,花不逢春不乱开。

要唱山歌心才宽,磨子要推才转来。

酒要劝人人才醉,花要逢春花才开。

这首歌的歌词用的是对偶的修辞手法,上四句和下四句结构对称,歌词彼此呼应,将人们内心的情感坦率、直白地表达出来。

在各种题材当中,那些爱情题材的山歌情感抒发尤为真挚热烈,表达了生活在大山里的劳动人民淳朴、单纯的爱恋之情,如《太阳去了四山阴》。

太阳去了四山阴,龙王走了山又崩。

阳雀去了山冷淡,娇妹走了郎寒心。

这首歌的歌词用了借代的修辞手法,用太阳、龙王、阳雀作为铺垫,最后一句表达了歌曲最想表达的情感,即情郎对娇妹的不舍。这里十分巧妙地应用了借代的手法,非常生动,具有很强的代入感。

4.4 衬词美

黔东北土家族高腔山歌频繁使用衬词,有时甚至比实词还多,这些衬词依附于正词,常用的有装饰性衬词和称谓性衬词。

4.4.1 装饰性衬词

装饰性衬词无实际意义,目的是使歌词衔接更为顺畅,旋律进行更连贯。黔东北高腔山歌常用的装饰性衬词有“吔、嗬、哟、喽、喂”等,如上述谱例1、谱例2。有些山歌的衬词是一连串出现的,如《花花轿子》“花花轿子(吔呀咿吔呀),当门的灯(嘞呀咿呀)”。

4.4.2 称谓性衬词

黔东北高腔山歌的称谓性衬词有用物品的,如“溜溜灯”;有模拟物品发出的声响的衬词,如“咯咕咯”。“咯咕咯”是用方言模拟扁担挑水时发出来的声音,唱作“gi gu gi”,惟妙惟肖。此外,还有如“伙计们、我的妞妞”等称谓性衬词,十分诙谐风趣。

5 结语

黔东北土家族高腔山歌在独特的地理环境中应运而生,其曲调、唱腔、歌词等具有丰富的美学内涵和较高的美学研究价值。黔东北高腔山歌是当地人民智慧的结晶,展现了劳动人民独特的审美趣味和美学观念,对其展开进一步研究,对传承与保护当地优秀的音乐文化有深刻的意义。

参考文献:

[1] 马燕.地理环境对民族文化形成及民族关系发展的影响:以青藏地区为例[J].青海民族大学学报(社会科学版),2012,38(4):86.

[2] 向华.土家族民歌旋律音调结构研究[D].福州:福建师范大学,2013:21-22.

[3] 宋大能.民间歌曲概论[M].北京:人民音乐出版社,1979:131.

[4] 杨胜兴.黔渝打闹歌的音乐形态分析[J].贵州大学学报(艺术版),2017,31(3):116.

[5] 邓光华.中国民族音乐及作品鉴赏[M].北京:高等教育出版社,2011:12.

作者简介:张桂林(1996—),男,贵州铜仁人,硕士在读,研究方向:民族音乐学。