孟郊的乐府诗探析

2023-06-20张丽美

张丽美

孟郊,字东野,湖州武康(今浙江德清)人。欧阳修在《新唐书·孟郊传》中称其“少隐嵩山,性介,少谐合……郊闲往坐水旁,裴回赋诗,而曹务多废”。孟郊虽然性情耿介,郁郁寡欢,在中唐诗歌史上的价值却不容忽视。在《孟东野诗集》中,“乐府”一类单独排列,足见其乐府诗的重要性,但以往对孟郊的研究多集中于诗作的内容主题、艺术特色等方面,专门研究乐府诗的较少。因此,本文拟对其乐府诗展开讨论,以期有助于相关研究的进一步深入。

一、孟郊的乐府诗载录情况

笔者主要参考了《乐府诗集》《孟东野诗集》和《全唐诗》,对孟郊的乐府诗进行梳理。《乐府诗集》共收录孟郊乐府诗六类二十五题,其中鼓吹曲辞有《巫山高二首》和《有所思》;横吹曲辞有《折杨柳二首》和《长安道》;相和歌辞有《怨诗》《杂怨三首》;琴曲歌辞有《湘妃怨》《列女操》;杂曲歌辞有《出门行二首》《伤哉行》《妾薄命》《羽林行》《灞上轻薄行》《游侠行》《游子吟》《车遥遥》《古离别二首》《乐府三首》;新乐府辞有《湘弦怨》《望远曲》《征妇怨四首》《织妇词》《长安羁旅行》《求仙曲》《结爱》,共计三十六首。《孟东野诗集》共收录其乐府诗五十八题六十七首半,比《乐府诗集》多收录三十二首半,有《送远吟》《静女吟》《归信吟》《山老吟》《小隐吟》《苦寒吟》《猛将吟》《楚竹吟》《远愁曲》《贫女词》《边城吟》《新平歌送许问》《杀气不在边》《弦歌行》《覆巢行》《楚怨》《塘下行》《临池曲》《空城雀》《闲怨》《古意》《古离别》《黄雀吟》《婵娟篇》《南浦篇》《清东曲》《古意》《和丁助教塞上吟》《古怨别》《劝善吟》《望夫石》《寒江吟》《有所思联句》(半首)。综上,孟郊的乐府诗共五十九题六十八首半。

《孟东野诗集》未收录《望远曲》。在《乐府诗集》中,《空城雀》被视为聂夷中所作。笔者对存有争议的这两首诗略作以下说明。据现存文献来看,孟郊的《望远曲》最早被收入《乐府诗集》,在宋以后从未出现过张冠李戴的情况,如明清的《唐诗品汇》《全唐诗》《唐诗叩弹集》等著作都录有孟郊的《望远曲》。《望远曲》可以追溯至唐教坊曲名《望远行》,而《望远行》调名本意与汉横吹曲《望行人》相同。从乐府本事研究角度而言,古辞《望行人》的原貌已不可见,但从王建、张籍的拟作中仍可略窥一二,大多书写别离的情思。孟郊的《望远曲》也表达类似的主旨。《空城雀》在《乐府诗集》中被视为聂夷中的作品,《全唐诗》中“孟郊卷”和“聂夷中卷”均收录了此篇诗作。即便如此,因为没有确切的佐证材料,笔者仍对此存疑,所以本文暂不将这两首诗歌纳入分析范围。

二、孟郊的拟古之作及其新变

在孟郊的乐府诗中,有四类仍存有汉乐府古题、古辞或本事,分别是鼓吹曲辞、横吹曲辞、相和歌辞和杂曲歌辞。即便中唐乐府十分注重向古乐府的靠拢与回归,但因诸多原因,汉之旧辞流传至中唐已发生诸多变化。与汉乐府古辞相比,孟郊的拟古乐府在主题、体式、风格上皆有不同。

(一)主题体式风格之新变

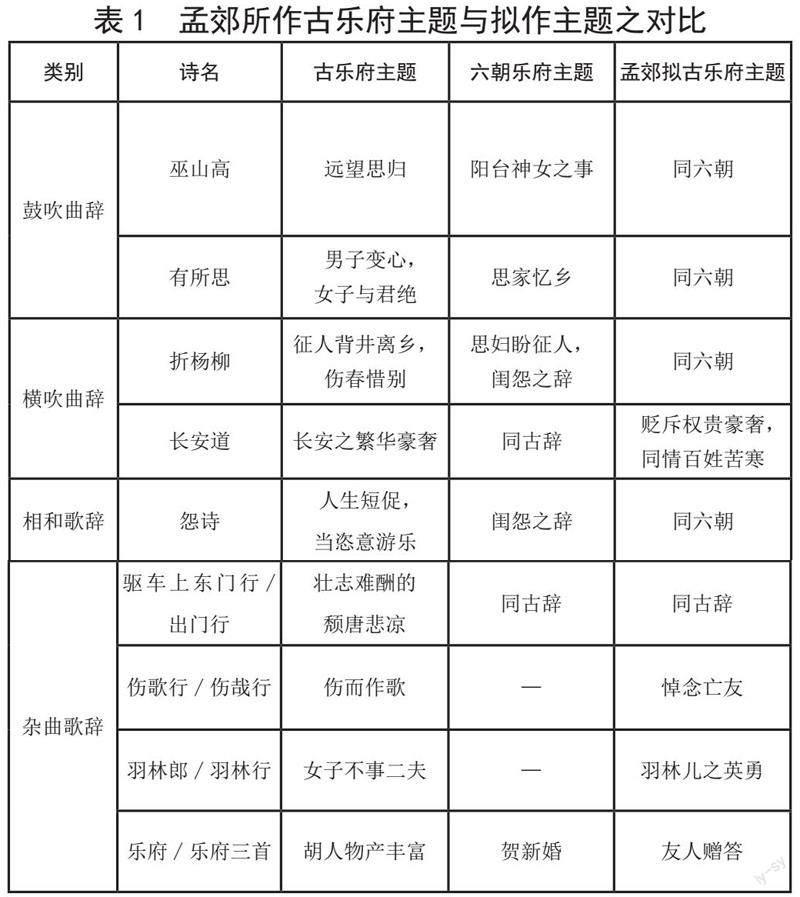

为了更明晰地辨别主题上的革新,笔者列表如下(见表1)。

如表1所示,孟郊的拟古乐府有少部分主题与古辞相同,其余则自行立意,与古意相去甚远,却以追拟六朝乐府为突出特征,如六朝的《巫山高》无复远望思归之意,孟郊还是延续了其主旨,《有所思》等詩作亦是如此。但是,孟郊在承继时也进行了突破,如《折杨柳》与六朝作品相比多了折柳相赠的意味,这与唐代的相关习俗有关。孟郊的拟古乐府在追拟前人的基础上,总是进一步深化发展,融入当下之思。又如,《长安道》在延续古辞书写长安繁华豪奢的同时,与当下社会现状进行对比,深刻抨击封建社会的等级差距,为寒苦大众代言,流露出个人置身于社会的孤立无援,展现了作者的愤世嫉俗,不平满腹,饱含对社会正义的期待,也正是这种强烈的忧患意识增长了其乐府诗的思想性与厚重感。

从体式上看,孟郊的拟古乐府在一定程度上受到六朝乐府诗的影响,注重锤炼字句,进一步律化。例如,《有所思》中不乏工整的对偶句:“古镇刀攒万片霜,寒江浪起千堆雪”,且孟郊于句末有意地使用月屑部的“越”“雪”“切”,使诗作读起来朗朗上口,富有韵律感,可见其较为注重字句的押韵、诗句的对仗。孟郊在创作中还使用了叠词、数量词等,使句子更工整。与此同时,孟郊突破了五言乐府创作的潮流,用七言体表达情思。旧题乐府诗以五言为主,如《巫山高》无论是古辞还是拟作,唯孟郊所作为七言体。七言体的运用扩展了诗歌内容,使句意更为丰富。从风格上看,孟郊的拟古乐府并未陷入六朝绮靡的窠臼,部分诗作有意背离,反而趋向另一个极端,形成艰深晦涩的特点。乔亿在《剑溪说诗》中评价道:“孟郊诗笔力高古,从古歌谣、汉乐府中来,而苦涩其性也,胜元、白在此,不及韦、柳亦在此。郊诗类幽愤之词,读之令人气塞。”孟郊部分拟古作品无论词汇也好,诗境也罢,越发趋向狭窄,如其在《伤哉行》中以“贞松”借喻人之节操,以“舍芳蕙”“绕枯茎”隐喻亡友,提及道家相关的“黄庭客”“仙骨”,使用“众毒”“吊宾”等奇冷的字词……以上元素的叠加使诗作极为晦涩。

(二)新变之缘由

孟郊的拟古乐府为何会发生此种变化呢?笔者认为主要有以下几个方面的原因。第一,与乐府诗的发展历程及中唐的诗风趋向有关。“中唐乐府诗创作也可大致分为前后两个时期,分别以守正和求变的姿态应对唐王朝中兴的历史使命。”(单丽君《中唐乐府诗学研究》)孟郊的拟古之作重在“守正”,其对古乐府的回归,最终指向仍旧是当下现实,通过作品以期反映现实服务政治,实现儒家道统学说的昌隆。此外,自安史之乱后,知识分子的诗歌创作便一改盛唐时期的昂扬壮阔,变得黯淡衰残。即便后来文坛上出现了大历诗人,却依旧延续着清冷衰颓的风气。孟郊、韩愈等人企图通过复古来扭转此种局面,创作了一定数量的拟古作品。但正是由于为纠时弊而刻意拟古,矫枉过正走向另一个极端—生硬晦涩。第二,与其人生遭际有关。孟郊一生穷困潦倒,幼年丧父家境贫寒,后又经历了丧妻失子之痛,颇为凄苦。其身世卑微,坎坷不遇,虽才华满腹却两次落第,晚年方才进士及第,调任溧阳尉,故而其诗作艰涩。这也正是其苦难人生的写照,何来昂扬之态、慷慨之语呢?孟郊的成长环境使其饱览生活的艰辛,百姓的疾苦,自然能在创作时结合社会现状,抒发世间的不平之气。第三,与其诗学追求有关。孟郊提倡“下笔证兴亡,陈词备风骨”(《读张碧集》),作为韩孟诗派的中坚人物,其推崇传统的儒士思想,自觉承继《诗经》的现实主义精神。孟郊说:“文章之曲直,不由于心气;心气之悲乐,亦不由贤人。”孟郊见证了唐朝的历史变迁,亲历潘镇割据的乱象,在诗歌中表达现实之思。他始终关注社会生活,企盼当下的诗文创作能恢复至盛唐的繁盛局面,所以他选择了复古的道路,想要以礼乐文化和政治教化为参照,恢复对儒家诗教传统的恪守。

三、孟郊的新题乐府及其发展

上文已提及孟郊的乐府诗有的是拟古之作,甚至部分诗题直接源自六朝,但也有部分乐府诗是自创新题者。此类乐府诗在表现手法和创作理念两方面进行了革新,展现了孟郊创作的另一个侧面,在中唐乐府诗坛占据一席之地。

(一)表现手法之革新

表现手法上的创新,主要体现在以下三个方面。第一,诗歌情感性的增强。“旧题乐府最初都是歌辞,从文本上来看多是客观地叙述事件本身,较少进行抒志言怀。新题乐府诗则相反,多是作者有感而发。”(王立增《唐代乐府诗研究》)有感而发的创作自然饱含作者的深情,如《归信吟》看似仅仅在勾勒写信、寄信等寻常琐事,但孟郊精准地抓住写信时的泪墨俱下,寄信时的书魂俱去。写信、寄信这稍纵即逝的瞬间饱含着其无限的思绪。转瞬间的时光承载了真挚的情感,令人颇为动容。又如《车遥遥》篇,孟郊代少妇立言,道出了女子不能阻绝丈夫志向而又思念成疾的无奈与心酸。在诗作中,孟郊增加了“旅雁”“断猿”等意象,寄情于景,在画面立体感突显的同时,也使得所要表达的思念之情更为真切而绵长。此外,妇人梦丈夫所梦,增加了诗歌的层次感,扩展了诗歌的意境,妇人的追思念想得到了更为充分的抒发。第二,议论性话语的生发。一般而言,乐府诗多叙事。孟郊的新题乐府却能将叙事与议论、抒情完美融合,使诗歌的内涵更丰富。《出门行》这一诗作,孟郊在开头描述了少年出门时的所见所思,秋风白露极尽萧瑟,其宏圖壮志已然泯灭。何致此情此景呢?孟郊接着颇为自然地以议论作答:“川无梁兮路无歧。”缘是本就无梁无歧,又该往何处去呢?孟郊又回归叙事:“一闻陌上苦寒奏,使我伫立惊且悲。”诗末再次以议论作结:“君今得意厌粱肉,岂复念我贫贱时?”出门人的情感贯通始末,孟郊又通过两处议论增加诗歌的层次感,少年的抑郁不得志得到不断深化,引人深思。第三,关注诗歌的音乐性。其“多拟古曲为名”之琴曲《列女操》,言辞短小,毫无婉转之意,晓畅明晰,被胡震亨归入必谱于琴者之列。又如其名作《游子吟》,《乐府诗集》载:“幸有弦歌曲,可以喻中怀。请为游子吟,泠泠一何悲。”可见,《游子吟》的创作在一定程度上受到乐曲的影响。此外,“退之《琴操》、梦得《竹枝》、仲初《宫词》、文昌《乐府》,皆以古调而运新声,脱尽寻常蹊径。至若李贺、卢仝、孟郊、杜牧、贾岛、曹唐辈,亦各自立门墙,不肯寄人篱下。虽非堂堂正正之师,而偏锋取胜,亦足称一时之杰矣”(宋长白《柳亭诗话》),亦可见孟郊对诗歌音乐性的关注。

(二)创作理念之革新

中唐诗歌的审美取向已实现由雅至俗的转变,孟郊的乐府诗也不囿于传统诗教,而是即事名篇,趋向通俗化的表达。如上文提及的《归信吟》《游子吟》等,主题真切简明,语言通俗晓畅,不过是以平常之语书写平常之事。其因事立题的创作方法体现了对屈骚思想的传承。贞元九年(793)到贞元十年(794),孟郊再次落第后远游楚湘,偏至汨罗凭吊屈原,抒其悲愤。即便孟郊对屈原颇为赏识,也并不赞同屈原的自我执拗。其在《长安羁旅行》中表明心迹,终是环境不能容人,倘若置身事外,委远而去,倒也不失洒脱自在。孟郊选择向陶渊明靠拢,颇有一番自得之趣,但终究不能跳出世俗的名利场,上述言说不过是失意时的自我劝慰。孟郊在登第后直言“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”(《登科后》),其对功名的渴慕与企盼显而易见。即事名篇的新乐府承担起了讽喻时事的社会功用,如《轻薄行》,后人拟作大多延续古辞本事,展现贵家子弟的豪奢横行。但是,孟郊的《灞上轻薄行》从题目开始就融入妙想,加上明确的地点,将诗作限定在长安,更为具体可感,且一脱《轻薄行》之本事,率意自恃,直言初至长安落第后的感受。失意之境恰与《轻薄行》本事两相对照,更彰显了内心的不平之气、不快之意。孟郊不拘泥于古辞,顺势而作,一吐胸中之哀怨与忧虑,其最终指向并非抒发自我的满腹牢骚,而是借此映射出社会的整体状态。

孟郊一生困顿潦倒,几经曲折,其苦难的人生造就了不朽的诗歌创作。虽然历史上对于孟郊诗歌的评价褒贬不一,但无法泯灭他在诗歌史上的重要地位,其乐府诗更是值得我们深入研究。曾季狸在《艇斋诗话》中评价道:“孟郊、张籍,一等诗也。唐人诗有古乐府气象者,惟此二人。但张籍诗简古易读,孟郊诗精深难窥耳。孟郊如《游子吟》《列女操》《薄命妾》《古意》等篇,精确宛转,人不可及也。”曾季狸的评价虽有些言过其实,但大体上较为确切。孟郊的拟古乐府和新题乐府有着截然不同的风格特征,但都赋予了乐府诗新的艺术魅力,对后世的创作产生了深远影响。