交通基础设施与中国多产品企业出口产品组合调整

2023-06-11孙林陈霜俞慧洁

孙林 陈霜 俞慧洁

摘 要:多产品企业出口产品组合调整是企业内资源优化配置的核心内容,多產品企业更集中于核心产品有助于实现贸易高质量发展。文章使用2008—2014年工企海关匹配数据,以中欧班列开通为准自然实验,采用多期DID的方法通过辐网效应和多产品企业运输方式比重变化相结合的实证策略考察了处理组(受到中欧班列开通影响的企业)和对照组(未受到中欧班列开通影响的企业)的产品组合差异,探讨了中欧班列开通对中国多产品企业出口产品组合的影响。研究发现:中欧班列的开通使中国多产品企业更倾向于出口其销量表现更好的核心产品,同时验证了辐网效应的存在和影响边界。中欧班列开通对企业内出口产品组合的影响主要通过“鲶鱼效应”和竞争效应两种中间机制产生作用。最后,文章从产品要素密集度、目的国市场规模和企业竞争策略三方面进行了异质性分析,发现以工业制成品出口为主导、目的国市场规模更大、采取质量竞争的中国多产品企业更倾向于出口核心产品。文章为多产品企业在面临外部环境变化时实现企业内资源优化配置提供了新的证据,为深入推进“一带一路”高质量发展提供了可选路径。

关键词:产品组合 中欧班列 鲶鱼效应 多产品企业

DOI:10.19592/j.cnki.scje.391917

JEL分类号:F14,F15,F18 中图分类号:F752.62,F125.1

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)02 - 022 - 24

一、引言

企业如何通过内部产品组合调整实现资源优化配置是近期学术界讨论的热点问题,多产品企业通过缩减产品种类,更集中于核心产品生产与销售,最终提升企业生产率(Bernard et al.,2011;Mayer et al.,2014,2021)。本研究提出了一个新颖且独特的影响多产品企业内产品组合的视角:交通基础设施建设。近期的研究表明,交通基础设施建设通过降低贸易成本显著影响多产品企业出口产品组合(段文奇、刘晨阳,2020)。本研究将以中欧班列开通作为准自然实验,实证分析交通基础设施建设对中国多产品出口企业产品组合的影响。

当前,全球资源配置缓慢且阻力巨大。如何解决全球经济发展问题?美国、欧盟和中国提出了各自解决方案:美国——采取“自由放任”的措施,通过自由市场调节全球资源配置不合理的局面;欧盟——主动降低资源消耗,要求各国减少碳排放以维持发展平衡;中国——主动挖掘市场潜力,扩大基础设施对外投资,推动资源配置效率。以上三种方案主要基于各经济体的优势,美国通过金融市场维持美元的核心地位,而欧盟国家主要以碳排放低的高附加值产业为主,中国具有产业链完备优势,加强基础设施有利于提高目的国市场的需求潜力。因此,“一带一路”倡议旨在通过国际间的合作,提升资源利用效率。进一步,当前中国处于产业升级的攻坚期,《中国制造2025》提出在未来发展阶段中国产业链将向中高端发展。因此“一带一路”既要带动全球经济活力,更要推动全球资源配置,我国多产品企业出口将更加集中于中、高端产业链的产品。

2021年11月,习近平主席在第三次“一带一路”建设座谈会强调,努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性,推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效1。中欧班列已成为连接“一带一路”的重要纽带,有效提升站点周边企业贸易便利化。2011年3月,首趟中欧班列(重庆-杜伊斯堡)正式开行,共计41个集装箱,以电子产品为主。随后,汉新欧、湘欧等线路陆续开行,截至2021年9月,已铺画73条运行线路通达欧洲23个国家的170多个城市,运输货品达5万余种。其中,电子产品、机械制品和汽车零部件约占货物总运输量的80%。中欧班列主要通过核心货运站点沿铁路运输至欧洲国家,《中欧班列组织管理暂行办法》规定基本满足每天1列、日行1000公里、运输时间在12天左右,保障运输基本稳定。

《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》提出将中欧班列打造成具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名物流品牌,是中欧班列建设发展的首个顶层设计,中欧班列成为“一带一路”建设的重要平台。中欧班列的开通对中国企业对欧贸易的影响表现为:第一,拓宽了对欧洲市场贸易运输方式,极大提升了沿线企业出口到欧洲市场的贸易便利化水平。第二,降低了运输成本。中欧班列铁路运输时间仅为海上运输的三分之一,运输成本只有空运的六分之一,具有“运时短,运价适中”的特征。第三,降低了贸易运输不确定性。“一带一路”倡议能够降低经济不确定性,企业预期风险降低(孙楚仁等,2017;马丹等,2021),当前中欧班列已实现常态化运行2,可以充分发挥铁路运输的稳定性优势。随着区域内各国通关标准进一步协调,以及各线路整合提速,将促使更多货物采用中欧班列的运输模式。中欧班列的开通使中国企业出口欧洲市场份额显著提升,这激发了市场活力,同时加剧了企业间在欧洲市场的国际竞争。如图1所示,2011—2014年处于中欧班列的发展阶段,在该阶段多产品企业通过中欧班列出口产品,主要出口其核心产品,以提升企业的核心竞争力。同时,随着中欧班列的深入发展,更多的高附加值企业(产品)参与,并集中于高附加值的核心产品。通过“一带一路”加强我国与东西经济体的合作,多产品企业能够进一步加强与海外企业合作促进技术进步,最终形成高附加值产品生态链。

内生性问题是识别交通基础设施建设对多产品企业出口产品组合影响的困难和挑战。首先,互为因果的内生性问题。中欧班列核心站点在设立前,站点范围内已存在一定数量的多产品出口企业,当地政府为降低企业的贸易成本,强化“本土出口”意识,积极设立中欧班列核心站点,因此中欧班列的开通本身就受到当地出口企业集聚的影响而存在互为因果的内生性问题。同时,存在核心解释变量误差的内生性问题,袁航(2020)考察了铁路改革对企业出口产品组合的影响,以铁路为处理组而公路为对照组识别因果效应。但是,没有考虑到企业出口决策行为可能受企业与交通道路、枢纽的直线距离的影响,企业出口行为可能由于距离交通道路远近造成政策冲击的程度差异而导致估计偏误,如当企业与某交通枢纽地理距离较远时政策冲击影响将会较小(可能忽略不计)。最后,遗漏变量的内生性问题,企业出口产品组合可能被其他因素决定,如目的国市场需求的正向冲击会导致企业更倾向于出口并销售其核心产品(Mayer et al.,2021)。进一步,企业自身能力也会对出口产品决策产生影响。

为了有效克服这些困难和挑战,一方面,本文利用中欧班列开通在时間和空间上错列发生的特征,保留陆路运输企业样本,将距离中欧班列核心站点范围内采用铁路运输方式的企业,以及公路运输比重下降30%以上的企业作为处理组,这样做的目的在于既能剥离陆路运输企业中较远而可能不受政策冲击的企业,也根据陆路运输企业实际情况1将可能受到中欧班列开通影响的企业纳入处理组,以降低估计偏误,其他陆路运输企业作为对照组,使用多期双重差分方法估计中欧班列开通对中国多产品出口企业内部产品组合调整的影响。另一方面,将目的国市场和企业能力两方面作为控制变量。其优势在于:第一,中欧班列开通前不同地区的陆路运输企业没有显著差异,而出口企业产品贸易主要以“江海运输”和“航空运输”两种运输方式为主,2008—2014年占比为79.66%2。由于不同地区企业集聚效应差异,如果保留“江海运输”和“航空运输”运输方式的样本,将会加剧可能存在的互为因果问题:即因当地外贸企业较多而导致的中欧班列核心站点的设立。因此只保留陆路运输的样本下各地区出口企业集聚对于中欧班列的开通的影响是一致的,不存在明显的政策倾斜,能够有效缓解出口企业集聚而导致的中欧班列设立这一互为因果问题。第二,有效考察企业间因与核心站点距离差异而导致受政策影响程度的不同,降低可能存在的估计偏误问题。第三,现有研究表明,多产品企业出口产品组合调整的影响因素包括出口目的国的市场规模等因素,控制这些因素能够缓解遗漏变量带来的内生性问题。因此,以中欧班列开通作为准自然实验考察交通基础设施对多产品企业出口产品组合的影响为本文识别因果效应提供了理想的情境。

本文使用2008—2014年工企海关匹配数据,通过多期DID考察中欧班列开通对中国多产品企业出口产品组合影响。识别多产品企业是否受到中欧班列开通的影响存在挑战,因为中国工业企业和海关微观企业数据中缺少企业直接参与中欧班列的数据,难以直接分离处理组(受到中欧班列开通冲击的企业)与对照组(未受到中欧班列开通冲击的企业)。在研究中,为了降低受距离远近而造成政策冲击影响差异的偏误,在确定采用铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业为受政策冲击企业的基础上,通过两种方案在范围上细化处理组和对照组。第一种方案是按照中欧班列核心站点是否处于某行政省、市,“是”则为处理组,“否”则为控制组,结果表明中欧班列核心站点所在省、市的企业比其他省、市企业更倾向于出口并销售其核心产品;第二种方案借鉴辐网效应理论(王雄元、卜落凡,2019),用多产品企业距离最近核心站点的距离作为判别标准。根据企业所在省、市、区及详细地址,利用地图开放平台爬取企业所在地经纬度,并计算与核心站点的距离。假定不同边界距离下区分处理组和对照组,进行多期DID回归,识别辐网效应下中欧班列对企业出口产品组合的有效边界距离。最终发现多产品企业距离(最近)核心站点300km是合适的判别标准。设置的依据是回归分析发现,中欧班列开通使距离核心站点300km以内的企业相比300km范围外企业显著调整出口产品组合,超过该距离则不显著。

本文认为中欧班列开通带来的多产品出口企业产品组合调整至少存在两种可能的作用机制。

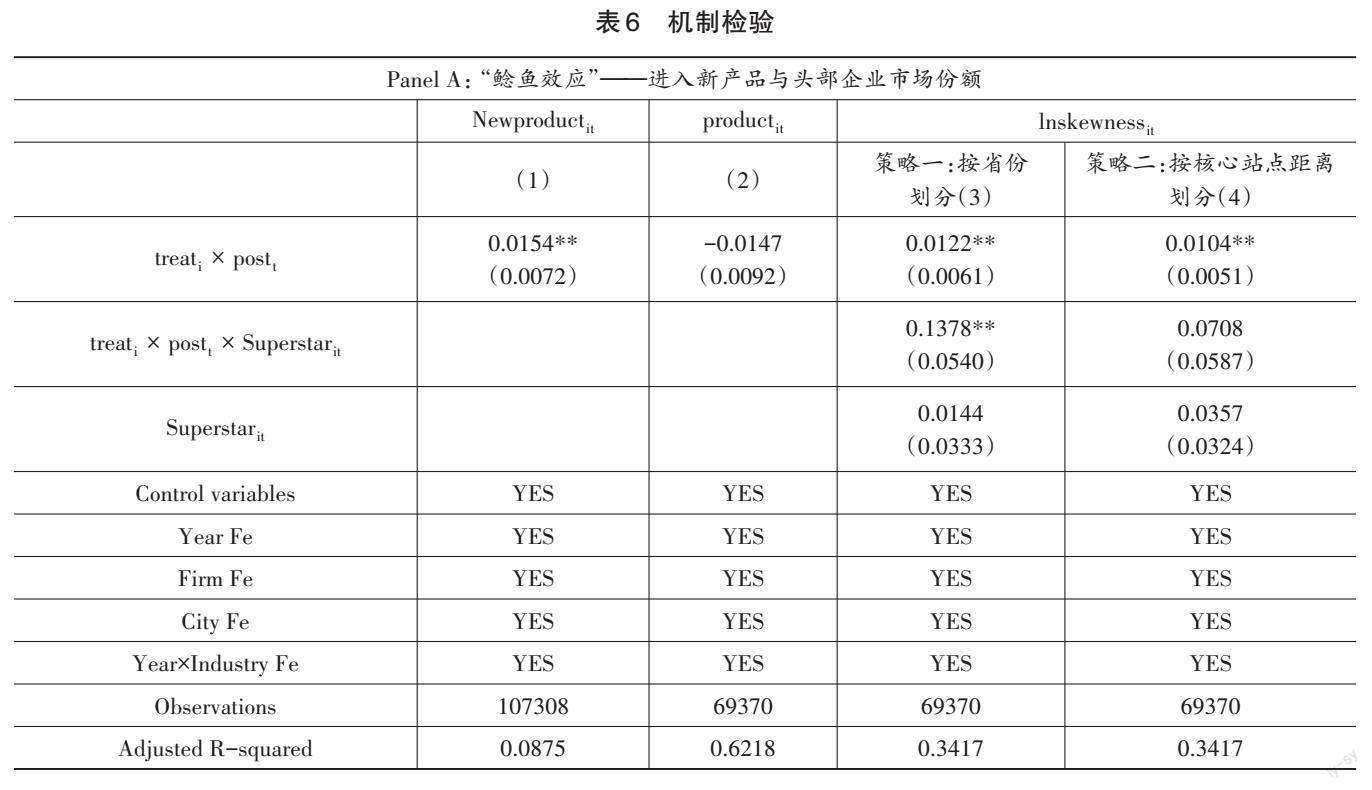

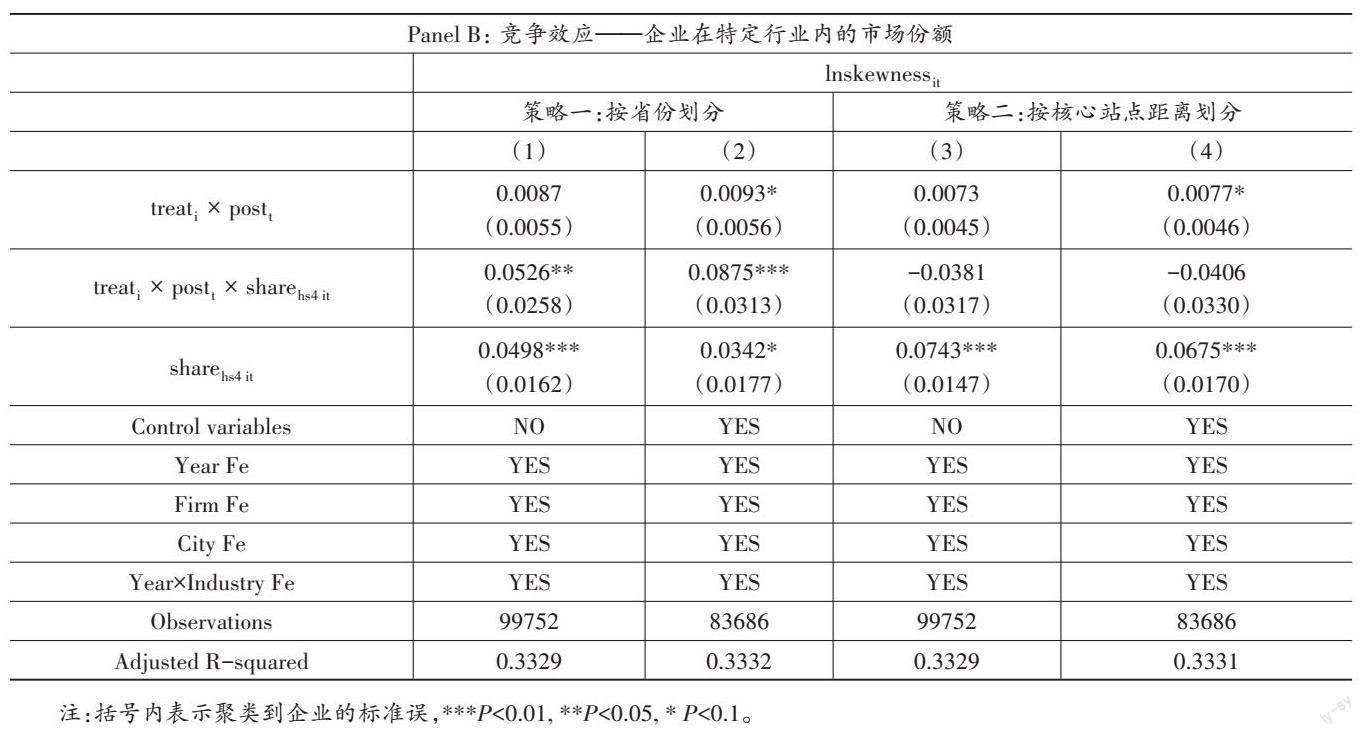

第一,“鲶鱼效应”。随着中欧班列的开通,新产品涌入市场激发市场活力,中国各行业的头部企业产品组合的战略性调整,将给整个行业的出口企业带来积极影响,增加区域内企业活力,这会引发企业减少出口产品种类。与预期结果一致,中欧班列的开通增加了新产品的进入,并且使头部企业提升了其整体的市场份额,对整体市场出口产品组合起着显著的正向促进作用。第二,竞争效应。中欧班列开通导致中国出口到欧洲各国贸易成本下降,会使得更多的企业涌入欧洲市场,导致企业间竞争加剧,企业缩减出口产品范围,将出口集中于其销量表现最好的产品,导致出口产品组合上升(Mayer et al.,2014)。

本文的目的在于就中欧班列开通对产品组合的影响进行更为普遍和精确地估计,进而为评估近年来中欧班列和中国企业对外贸易的成效提供一个微观层面的证据。本文的主要贡献包括以下几个方面:

第一,本文首次将辐网效应与运输方式比重变化相结合,并应用于探究政策冲击对多产品企业出口产品组合调整的影响。考虑到多产品企业间的差异化(存在铁路运输企业、公路运输企业以及两种运输方式并存的企业),通过辐网效应在识别中欧班列对多产品企业出口产品组合影响的有效边界距离(包括省、市)的基础上,将范围内铁路运输企业和公路运输比重下降一定程度的陆路运输企业作为处理组,优化了以往文献关于中欧班列开通冲击下识别处理组的方式,更加精确识别受中欧班列开通影响的多产品企业,提出了研究交通基础设施建设冲击影响的更加可行的方法。

第二,本文贡献于多产品企业出口产品组合优化的相关研究。已有研究分析了交通基础设施建设对企业出口产品组合的影响(段文奇、刘晨阳,2020),但是该文献主要考察贸易便利化对产品组合的平均效应,尚没有文献考察交通基础设施建设对多产品企业内资源配置优化(出口产品组合)的因果效应,而本文以中欧班列为准自然实验考察了交通基础设施建设与多产品企业出口产品组合之间的因果关系,丰富了相关研究。

第三,本文贡献于“一带一路”中欧班列开通经济效应的相关研究并探究新的中间机制。已有研究多集中于考察“一带一路”对企业经济行为的总体效应(王桂军、卢潇潇,2019),而忽略了微观层面的作用机制(于民、刘一鸣,2019;张梦婷、钟昌标,2021)。本文基于微观数据考察中欧班列对多产品企业出口行为的个体影响,在一定程度上打开了中欧班列影响企业内资源配置和企业提升核心竞争力的黑箱,重点考察了“鲶鱼效应”,即头部企业与其他企业存在“引领——跟随”的现象,考察了中欧班列与多产品企业出口产品组合的内在联系,丰富了两者关系间的内在机制。

二、文献综述与研究假设

(一)文献综述

企业内资源优化配置是国际贸易研究领域的重要问题,也是贸易高质量发展的重要内容。Schott(2004)开创了多产品企业出口产品组合的相关研究。贸易开放使多产品企业产品种类减少,通过柔性制造倾向于出口销量最好的产品(Eckel and Neary,2010)。进一步假设产品属性之间存在差异,贸易自由化使资源由低属性产品向高属性产品转移,促进了资源的优化配置(Bernard et al.,2011)。此外,目的国市场需求不断扩大,企业更倾向于出口其销量表现最好的产品(Mayer et al.,2021)。以上文献论证主要集中于贸易自由化与企业内资源优化配置,但未从交通基础设施建设角度研究多产品企业产品间的资源配置问题。

交通基础设施建设如何影响企业的出口行为。Martincus and Blyde(2013)利用2010年智利地震外生冲击识别基础设施变化对企业出口的影响,基于企业出口产品运输道路是否损坏进行区分,结果表明交通基础设施的损坏会降低企业的出口量,Martincus et al.(2017)还通过秘鲁道路网络的变化识别基础设施的发展,得到了相似的结论。而唐宜红、顾丽华(2019)研究发现随着贸易便利化清关天数的减少,企业出口比重显著增加。同时,郑腾飞、赵玉奇(2019)研究发现交通基础设施建设对企业出口倾向和出口数量具有显著的促进作用。此外,交通基础设施的改善还能促进要素流动,降低市场分割(杨茜、石大千,2019)。Fiorini et al.(2021)进一步发现交通基础设施的建设能够扩大关税削减对投入价格的传导作用,激励企业扩大生产率。Rehman and Noman(2021)还发现“一带一路”交通基础设施建设对沿线国家和企业出口都具有显著正向的促进作用。通过梳理以上文献发现,基础设施建设对企业的出口起着正向积极作用,但对如何影响多产品企业内部的出口决策尚不明确,将进一步探究交通基础设施对企业内产品间行为的影响。

孙楚仁等(2017)认为“一带一路”倡议使企业预期风险降低、贸易壁垒减少以及潜在需求上升,通过双重差分法验证了“一带一路”倡议促进我国对“一带一路”国家的贸易增长,但是没有从微观层面探究“一带一路”对企业出口行为的因果效应。同时,“一带一路”基础设施建设能够促进企业对外投资,实现集约边际的扩张(吕越等,2019)。姜峰等(2021)采用2004—2018年88个参与国的企业数据,从企业内和企业间两个维度构建基于贸易异质性的多国贸易模型,研究发现“一带一路”倡议能够强化中国出口贸易的技术升级效应。同时,“一带一路”设施联通显著拉动中国企业出口(洪俊杰、詹迁羽,2021)、创新(周浩、杨红蕾,2021)、企业区域贸易竞争力(马丹等,2021)以及产品高质量出口(卢盛峰等,2021)。通过梳理以上文献可得,“一带一路”倡议能够显著提升企业出口以及竞争力,但是并未对单产品和多产品企业进行区分,多产品企业的出口行为可能更多集中于核心产品与非核心产品的调整,因此本文将进一步研究“一带一路”交通设施建设与多产品企业出口行为的关系,以丰富相关文献。

中欧班列的开通如何影响企业的经济活动。中欧班列的开通使距核心站点350公里范围内的企业能够显著提高创新能力(王熊元、卜洛凡,2019)。李佳等(2020)将中欧班列站点所属地级市作为受政策冲击组,研究发现中欧班列开通显著提升城市创新能力,但是张建清、龚恩泽(2021)认为行政边界作为辐网范围的合理性仍需确认,根据距离远近识别是否受中欧班列开通冲击,研究发现中欧班列能够对200—300公里的中国城市全要素生产率产生显著正向刺激作用。以上研究关注了中欧班列对微观企业创新和生产率的影响,但是他们未将中欧班列冲击的样本尽可能剥离,主要原因在于:第一,只考虑企业与核心站点的距离可能会将不受中欧班列影响的公路运输企业纳入处理组从而造成偏误;第二,只考虑中欧班列站点所属地级市会将可能受到中歐班列影响的周边企业排除在外,因为中欧班列核心站点所选区域一般为城市郊区的货运站点,会吸引周边省、市企业的参与。因此,本文在识别受中欧班列冲击的企业中考虑距离远近(辐网效应)和公路运输方式比重变化(公路运输与陆路运输产品数量之比)的同时,将中欧班列站点所属行政区域(省、市)也纳入实证方案。进一步,他们使用的是上市公司和地级市级别的数据,样本范围较小,且样本仅分布在优质企业和地区,不利于分析中国整体制造业出口企业的决策。另外,他们分析的对象没有聚焦到多产品出口企业上,无法考察企业内产品之间优化决策问题。

大量研究讨论了影响多产品企业产品组合的不同中间机制。首先,基于竞争效应角度,进口渗透率提高会使竞争加剧,多产品企业会缩小产品范围(Liu and Rosell,2013),更加集中于出口其销量表现最好的核心产品,放弃边际成本更高的边缘产品(Mayer et al.,2014)。其次,基于成本效应角度,降低贸易成本对企业出口具有拉动作用,影响企业出口产品组合(Lopresti,2016)。基于此,竞争效应影响企业产品组合的方向不明确,需要进一步探究。同时,较少文献从激发市场竞争活力的角度探究中间机制,本文通过“鲶鱼效应”,探究头部企业与其他企业的“引领——跟随”效应,考察交通基础设施建设与企业出口行为两者关系的全新机制。

与本文研究最相关的文献是Martincus and Blyde(2013),考察的是交通基础设施变化对企业贸易的冲击,与本文共同之处在于通过引入影响基础设施的严格外生冲击——智利地震,有效识别受冲击影响的运输产品(以某产品的特定运输线路是否受损为依据)。而本文与之不同之处在于:首先,本文基于辐网效应识别企业层面是否受到政策冲击,随着企业与核心站点的距离不同,影响效应也会存在差异。其次,本文进一步考察了企业自身和目的国层面的特征,作为控制变量以缓解可能的偏误。目前,产品组合的研究非常深入,但此前研究未将辐网效应和运输方式变化同时考虑,是本文研究中欧班列开通对产品组合影响的主要动机。

(二)辐网效应与研究假设

1.辐网效应

辐网效应,又称辐射效应,来自于Hirschman(1958)的“核心——边缘”理论,本文是指以城市为基点,通过其较强的经济、科技、交通、教育、人才等资源优势,带动周边企业发展,经济活动向中心城市集聚(钱则一等,2021)。中欧班列开通发挥辐网效应的作用机制如下:

第一,辐网效应的制度安排:中欧班列建设。中欧班列按照“干支结合、枢纽集散”的组织方式,鼓励核心站点节点和其他城市(地区)积极组织货源,在中欧班列枢纽节点集结,以提高整体效率和效益。根据增长极理论开通各个中欧班列核心站点是要打造“经济增长极”,通过贸易自由、物流畅通、监管高效便捷,构建与欧洲市场配套的交通基础设施制度体系,以推进“一带一路”高质量发展的引领作用。

第二,辐网效应的基础:中欧班列的服务内容设计。一方面,中欧班列加强物流枢纽设施建设,主要围绕中欧班列核心站点打造一批具有多式联运功能的大型综合物流基地,支持在物流基地建设具有海关、检验检疫等功能的铁路口岸,加强与港口、机场、公路货运站以及产业园区的统筹布局和联动发展,形成水铁、空铁、公铁国际多式联运体系。另一方面,中欧班列加强资源整合力度,加强与沿线国家政府相关方面的合作,以国际产能和装备制造合作为契机,推动中欧班列向我国在沿线国家建设的境外经贸合作区、有关国家工业园区、自由港区延伸,吸引更多货源通过中欧班列运输。1

第三,辐网效应的途径:企业自身根本动力。企业出口产品运输至中欧班列核心站点存在运输成本。根据引力模型可知,两地距离越远,运输成本越大,假设存在两家企业[i]和[j]生产相同的产品,通过中欧班列出口到欧洲市场,[i]和[j]与中欧班列核心站点的距离分别为[ki]和[kj]([ki 2.研究假说 中欧班列主要通过核心站点连接运输,并具有线路运力提升、物流便捷以及潜在开放度提升的优势,沿线企业更有动机参与并向核心站点集中,形成以中欧班列站点为“核心”且周边铁路运输的企业为“边缘”的“核心——边缘”模式下的辐网效应。进一步,由于企业与核心站点存在地理距离且核心站点的辐网效应随着与企业距离扩大而衰减,因此距离核心站点越近的企业出口行为受到中欧班列开通的冲击越大。如图2所示,中欧班列开通能够通过辐网效应影响中国多产品企业出口产品组合的调整:(1)规模效应。中欧班列开通带来的线路运力提升能够使参与企业出口更多货物,形成规模效应降低出口边际成本,更多边际成本较低的核心产品通过中欧班列出口;(2)运输成本下降。中欧班列开通使得企业运输成本下降,降低了范围内企业的出口门槛,为了优化资源配置,边际成本过高的产品将退出市场,企业更倾向于出口其销量最好的核心产品(Bernard et al.,2011);(3)潜在需求提升。中欧班列的开通使目的国潜在市场需求扩大,企业为了抢占新增的市场份额,会偏向出口边际成本最低的核心产品,以巩固其竞争优势(袁莉琳等,2020;Mayer et al.,2021)。 H1:中欧班列的开通能够显著影响核心站点周边企业的出口产品组合。 中欧班列开通给予站点周边企业更多的贸易机会,能够吸引新产品进入市场,并且头部企业通过参与中欧班列占据一定的市场份额,有利于激发市场活力。头部企业出口决策的调整导致其他企业更集中于核心产品以降低其自身面临的市场风险和边际成本。 H2:中欧班列开通具有显著的“鲶鱼效应”,中欧班列的开通带动了新产品的进入,并且头部企业市场份额的扩大激发了市场活力,对企业出口产品组合提升具有正向促进作用,预期符号为正。 中欧班列的开通使更多中国出口企业涌入欧洲市场,加剧了在目的国的市场竞争。一方面,基于低成本竞争策略,企业为降低产品的边际成本,从而专注于核心产品的出口以提高市场份额,通过规模效应提高企业的竞争力;另一方面,基于集中优势竞争策略,企业能够集中资源生产并销售某一种产品,尤其对于中小企业而言能够扩大其生存与发展的空间。因此,面临激烈的市场竞争,企业更有动机集中于核心产品的生产与销售。 H3:中欧班列的开通加剧了出口市场的竞争效应,多产品企业削减企业内产品种类,更加专注于核心产品的生產,预期符号为正。 三、样本选择、数据来源和变量说明 (一)样本选择及数据来源 由于2007年部分企业会计准则发生了变更,为保持数据的可比性,本文使用2008—2014年中国工业企业和海关数据库,参考余淼杰(2013)根据企业名称和年份进行一对多匹配。对匹配后的数据做如下处理:(1)保留产品运输方式为陆路运输的样本(2)剔除非临近中欧班列所在省的样本;(3)剔除流动资产和固定资产大于总资产的样本;(4)剔除企业名称的缺失值;(5)剔除企业开通月份大于12或小于1的样本;(6)保留出口产品的样本;(7)保留中欧班列目的国的样本1;(8)剔除控制变量小于1%分位和大于99%分位的观测值;(9)样本聚类到企业层面处理。由于工业企业数据截止至2014年,根据核心站点的开通时间选取重庆、成都、长沙、武汉、郑州、东莞、苏州、义乌、合肥9个城市2,如表1所示,各个站点的开通时间、沿线国家和目的国不统一。工企海关数据匹配和处理后,共计22874家企业和419623个观测值。 (二)变量说明 1.被解释变量([lnskewnessit]):产品组合。多产品企业出口产品组合主要衡量企业内资源配置,如果企业出口倾向于核心产品则表明该企业更加重视核心竞争力提升,同时降低了产品边际成本。出口产品组合测算的方法主要有四种——首先,企业内产品最大销售额占总销售额比重(Bernard et al.,2011),该指标能够反映企业偏向其销量最大产品的程度。其次,Mayer et al.(2014)主要通过企业内产品的最大销售额与第二大销售额之比衡量产品组合,该指标主要反映核心产品与次核心产品销量的相对变化,更加突出产品组合中核心产品的相对变化。最后,Mayer et al.(2021)主要基于泰尔指数(Theil Index)和阿特金森指数(Atkinson Index)测算企业产品组合,两者都为目的国—行业层面聚类于企业层面的产品组合,前者为特定行业内企业的销售额占该行业总销售额比重,在此基础上阿特金森指数则更加强调权重的分配,即赋予销量表现较差的产品更多的权重。 其中,企业内产品最大销售额占总销售额比重(Bernard et al.,2011)的优势在于能够直观评估核心产品销售额比重,同时便于计算且对数据要求性不高,局限性在于对产品所属行业不进行区分。基于上述分析,本文参考Bernard et al.(2011)的方法,使用产品最大销售额占总销售额比重衡量企业的出口产品组合,并将阿特金森指数作为出口产品组合的代理变量进行稳健性检验。本文选用的出口产品组合衡量方法如下: [lnskewnessit=maxexpiptpexpit] (1) 其中,[pexpit]和[maxexpipt]分别表示企业[i]所有产品类[p]在[t]年的总出口额和所有类别[p]中产品销售最大产品的出口额。式(1)表明,如果产品最大销售额占总销售额比重越大,出口产品组合更大,企业更倾向于出口并销售其销量表现最好的(核心)产品,企业内资源向核心产品配置。 2.核心解释变量([treati?postt]):企业是否受到“一带一路”中欧班列开通的影响。由于多产品企业可能同时出口多种产品且企业内不同产品运输方式存在铁路运输和公路运输两种(剔除了非陆路运输方式),海关数据库关于产品运输方式的信息为本文识别受中欧班列影响的多产品企业提供了依据。首先,工业企业数据库中缺乏企业的经纬度信息,难以识别企业与核心站点的距离,本文通过地图开放工具逐个爬取企业所在地经纬度。距核心站点一定范围内的铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业表示为处理组,取值为1,其他陆路运输企业为对照组,取值为0。[postt]表示企业是否在当期受到中欧班列开通的政策显著冲击,核心站点开通当年及以后取1,开通前则取0。因此,核心解释变量为虚拟变量取1和0,前者表示在当期受到中欧班列开通影响的企业,后者表示当期未受到中欧班列开通影响的企业。 3.中间机制变量:本文认为中欧班列开通影响多产品企业的产品组合可能的中间机制主要由“鲶鱼效应”和竞争效应主导。其次,本文以HS-2位行业中市场份额最大的企业作为头部企业,考察中欧班列吸引头部企业参与激发市场活力的“鲶鱼效应”;其次,本文以企业[i]出口欧洲市场在HS-4位行业中市场份额作为竞争效应程度的代理变量。 4.其他控制变量:第一,企业规模对产品的进入和退出产生显著影响(Bernard et al.,2010),同时企业出口欧洲市场以机械、电子等资本密集型的产品为主,选取企业总资产作为企业规模的代理变量。第二,控制企业的资产负债率。面临不同财务压力的企业的出口绩效表现存在明显差异(Feenstra and Romalis,2014),选取负债与资产的比重来控制企业经营活动的能力。第三,控制企业经营年数。新进入企业与存活企业出口行为存在差异,可能影响企业的产品决策(Bems and Giovanni,2016)。第四,控制企业劳动生产率。企业的能力存在明显差异,可能会影响其出口产品决策。第五,组织效率也会影响产品组合(易靖韬、蒙双,2018),本文加入管理费用与利润的比值作为组织效率的代理变量进行控制。第六,外部需求冲击也对出口企业的产品组合产生显著影响(Mayer et al.,2021),因此加入目的国人均收入进行控制;第七,实际有效汇率变化会影响出口产品组合(Chatterjee et al.,2013),加入目的国实际有效汇率进行控制。 (三)变量描述性统计 1.描述性统计 由表3可知,由于企业出口组合([lnskewnessit])的范围在[-2.8767,0]之间,标准差为0.3390,表明企业之间的出口组合具有显著差异。同时,受中欧班列开通冲击的企业(处理組[treati?postt])的均值为0.2168,表明样本内21.68%的多产品企业受到了中欧班列开通的影响,占据一定的比重,为本文考察中欧班列开通下多产品企业的产品组合提供了数据支持。描述性统计结果如下: 2.典型事实——企业至核心站点距离与出口产品组合间的关系 根据辐网效应理论,本文认为距离核心站点越近的企业出口产品组合受到政策冲击的效果越显著。由于本文样本较多,为了直观探究多产品企业出口产品组合与企业至核心站点距离两者之间的线性关系,本文借鉴Chetty et al.(2014)的做法,将企业与核心站点距离对数的总样本等分为100个仓(bins)并取各仓的均值,同时绘制每个仓内多产品企业出口产品组合对数的均值,最终得到拟合散点图(binscatter)1。由图4可以看出:企业至核心站点的距离与出口产品组合的关系具有明显的“向下倾斜”趋势,这表明当企业与核心站点距离越近,辐网效应越强,出口产品组合越大。因此,辐网效应能够有效解释距离越近的企业的出口产品组合受到的中欧班列政策冲击程度就越大。 (四)辐网效应与基准模型构建 本文采用两种策略通过多期DID评估中欧班列开通对多产品企业产品组合的影响:(1)以中欧班列核心站点所在省、市范围内受政策冲击企业为处理组,其他地区陆路运输的企业为对照组;(2)以距离核心站点一定范围内受政策冲击企业为处理组,其他陆路运输企业为对照组。根据辐网效应本文认为距中欧班列核心站点越近的企业所受到的政策冲击越强。同时,由于中欧班列核心站点开通时间不一致,不同地区的多产品企业受到政策冲击时间具有差异,基准模型设计如下: [lnskewnessit=β0+β1treati?postt+Xit+Zit+φt+λi+ωu+γtc+εij] (2) 其中,[i]表示企业,[t]表示年份,[c]表示行业,[u]表示城市。[lnskewnessit]表示企业[i]在[t]期出口额最大的(核心)产品占所有产品出口额的比重的对数。[treati]识别处理组和对照组,在这个问题的研究上有一个难题需要解决,因为企业中存在完全铁路运输企业、完全公路运输企业以及既有铁路也有公路运输的企业,主要分为两种策略:(1)以中欧班列核心站点所在省、市的铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业为处理组取值为1,其他地区陆路运输企业为对照组取值为0;(2)一定距离范围内受到中欧班列显著冲击的铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业表示为处理组,取值为1,其他陆路运输企业为对照组取值为0。一方面,本文认为范围内的铁路运输企业作为受到中欧班列冲击的主要部分;另一方面,在范围内的陆路运输企业如果公路运输比重下降30%以上表明企业也受到了较大的冲击,将在本策略中纳入处理组进行研究。根据辐网效应,与核心站点距离不同的企业出口组合可能存在差异,本文以[100km]为区间分别选取[100,500km]作为中欧班列开通可能的处理组范围,以系数是否在5%的置信区间显著作为识别处理组和对照组的依据。postt表示[t]期中欧班列是否开通,其中核心站点开通当年及以后取1,开通前则取0。同时,引入多产品企业的规模、资产负债率、经营年数、劳动生产率和组织绩效等企业层面的控制变量([Xit])。企业出口目的市场层面的控制变量([Zit])包括企业出口不同目的市场的人均GDP和实际有效汇率的中位数。此外,[φt]表示年度固定效应,[λi]表示企业固定效应,[ωu]表示城市固定效应,[γtc]表示年度和行业交叉固定效应,[εit]表示企业[i]在[t]年未被观测的随机误差项。 四、实证结果与分析 (一)中欧班列开通对企业内产品组合影响 本文在借鉴辐射效应理论的基础上,验证中欧班列开通对多产品企业的出口产品组合形成外生冲击,主要采取两种实证策略:1、以中欧班列核心站點所在省、市铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业为处理组;2、以距离核心站点300km为临界距离内的铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业表示为处理组。 如表4所示,在以核心站点所在省、市受冲击企业为处理组的实证策略下,不断加入控制变量的多期DID实证回归研究发现:中欧班列核心站点所在省、市的受冲击企业比其他企业更倾向于出口并销售其核心产品。如(3)、(4)列所示,在更稳健的结果中,中欧班列开通使核心站点所在省、市受冲击企业组合分别上升1.23%和1.12%,在5%和10%的水平上显著。该结果表明,中欧班列的开通能够显著影响站点周围企业的出口产品组合,与假设1一致。 实际上,实证策略1中处理组仅仅展示了省、市范围内受冲击企业,现实存在两种可能:一方面,未参与中欧班列的邻省、市企业可能借助周边省、市的核心站点出口至欧洲;另一方面,具有核心站点的省、市的特定企业可能与邻省、市核心站点距离更近,根据“虹吸效应”可能通过其他省、市的核心站点出口欧洲。因此,本节还将通过实证策略2——以距离核心站点300km为临界距离内的铁路运输企业,以及公路运输比重下降30%以上的陆路运输企业作为处理组进一步验证中欧班列开通的辐网效应。 如表5(1)—(5)列所示,距离核心站点0—300km的多产品企业出口产品组合显著受到中欧班列开通的影响,而300km外的企业出口产品组合则在5%的水平下未受到显著冲击,因此本文将以300km以内的企业作为受到中欧班列开通的处理组,其他陆路运输企业为对照组。与假设1相一致。结果表明,随着中欧班列的开通,核心站点300km内铁路运输,以及公路运输比重下降30%以上陆路运输的多产品企业受到政策冲击比其他陆路运输企业出口更加集中于核心产品,出口产品组合约上升1.09%。该研究表明了在两种实证策略下中欧班列对多产品企业出口产品组合的影响且结果基本一致,中欧班列的开通使企业内资源由非核心产品向核心产品配置,提高了企业的核心竞争力。同时,由于以临界距离作为处理组的策略比策略1能够更加精确的识别个体企业是否参与中欧班列,因此本文将该策略作为参考的主要依据。 (二)机制检验 本文认为中欧班列开通影响多产品企业出口产品组合至少存在两种可能的作用机制。第一,“鲶鱼效应”。已有研究表明交通基础设施的改善可以提高企业的生产率(施震凯等,2018)、出口额(白重恩、冀东星,2018),这将激发区域内同行业企业市场活力,使企业增加新产品在欧洲市场的出口。因此,受益于企业生产效率的提升,多产品企业出口更集中于核心产品能够提升企业利润。进一步,从二元市场结构角度分析,市场中可能存在寡头垄断与垄断竞争并存现象,头部企业与中小企业面临不同市场风险(刘军、赵姝,2020),头部企业(市场份额大)与中小企业(市场份额小)间存在“引领——跟随”的关系(Arnarson,2020),头部企业市场份额变化往往能够带动中小企业出口行为的改变。因此,本文认为中欧班列开通与头部企业市场份额的扩大能够产生“鲶鱼效应”,带动整个市场活力,缩减出口产品种类,提高企业出口产品组合。第二,竞争效应。为了提升企业出口份额和激发欧洲发达国家的产品需求,我国企业倾向于通过中欧班列出口欧洲市场,显著增加了企业对欧洲出口市场占有率,从而缩减产品种类,聚焦于核心产品。 为了探究中欧班列的开通是否加剧“鲶鱼效应”从而影响多产品企业出口产品组合,本文考察中欧班列开通对新产品进入([Newproductit])并伴随整体产品种类([productit])的减少以及头部企业市场份额([Superstarit])变化对出口产品组合([lnskewnessit])的影响。其中,[Newproductit]表示在[t]年企业[i]在去年未出口而今年出口的产品数。[Superstarit]为虚拟变量,企业[i]在[t]年位于行业(HS-2分类)中最大市场份额的企业取值为1,否则为0。结果如表6的Panel A所示。(1)和(2)列给出了中欧班列开通后是否增加新产品进入的回归结果。本文使用企业新产品进入[Newproductit]来衡量市场活力。在(1)列,[treati?postt]的回归系数均在5%的水平下显著为正,而(2)列中在15%的显著性水平下为负。该结果表明中欧班列的开通使得范围内的企业比对照组企业原有产品种类减少,但新产品种类显著增加。在(3)和(4)列两种策略下给出了头部企业销售额变化对多产品企业出口组合影响的回归结果,策略一交互项的回归系数为正,而策略二则不显著。以上结果表明中欧班列的开通在整体产品种类减少的情况下依然显著提高新产品进入以及头部企业市场份额的扩大能够激发市场活力,进而使企业更倾向于核心产品的出口,与假设2一致。 已有学者(Liu and Rosell,2013;钱学锋等,2016)通过进口渗透率1衡量企业所面临的进口竞争程度,但本文主要考察企业来自于中欧班列开通下所面临的出口竞争,因此在以上研究的基础上本文构建了企业出口竞争效应指标,即以中国多产品企业在行业内(HS-4分类)出口额占中国对欧洲市场总出口额的比重([sharehs4it])衡量竞争效应(见表6 Panel B)。回归结果显示:在(1)和(2)列中,策略一交叉项系数分别在5%和1%的水平下显著。同时,在(3)和(4)列中,策略二交叉项系数不显著。以上结果表明,在竞争加剧的情况下多产品企业仍会专注于核心产品的出口,与假设3基本一致。 (三)横截面差异检验 1.产品要素密集度 影响企业出口的一个关键是产品要素密集度。根据要素禀赋理论,企业会出口要素丰裕产品来专注于其核心竞争力(Ma et al.,2014)。因此,企业出口产品要素密集度与出口产品组合关系紧密。中欧班列参与企业主要出口电子、机械制品等工业制成品,2016年占比达80%1。因此,本文认为随着中欧班列的开通,企业会集中出口工业制成品产品,以发挥自身的比较优势。为了验证这一推断,本文依据Lall(2001)根据HS-2分位识别劳动密集型(HS-2小于等于24)、工业制成品(HS-2大于24且小于84)和资本密集型产品(HS-2大于等于84)。 回歸结果如表7所示。在(1)、(2)和(3)列中,[treati×postt]的回归系数分别为0.0065([t=0.20])、0.0192([t=2.59])和0.0001([t=0.01]),劳动密集型和资本密集型产品组回归系数不显著,而工业制成品组回归系数在1%的水平下显著。结果表明:当中欧班列开通后,以工业制成品出口为主的多产品企业更倾向于出口并销售核心产品,优化企业内资源配置。 2.目的国市场规模 多产品企业提升出口组合优化受益于其出口目的国消费市场的扩大,即市场规模(Mayer et al.,2014)。随着目的国市场需求上升,企业为抢占新增的市场份额,会偏向出口边际成本最低的核心产品,以巩固其竞争优势,同时边际成本过高的产品也会退出市场(袁莉琳等,2020;Mayer et al.,2021)。因此,多产品企业产品组合调整可能受目的国市场规模扩大影响更多,导致倾向于出口并销售核心产品。为了验证这一推断,本文根据企业出口的目的国国内生产总值(GDP)和进口额来衡量目的国市场规模对出口产品组合的拉动作用。具体而言,依据企业出口目的国GDP和进口额中位数将样本划分为低市场规模和高市场规模两组进行检验。 回归结果如表8所示。在低市场规模组,即第(1)和(3)列中,[treati×postt]的回归系数均不显著;在高市场规模组,即第(2)和(4)列中,[treati×postt]的回归系数分别为0.0179([t=1.95])和0.0221([t=2.35]),分别在10%和5%的水平上显著。以上结果表明,目的国市场规模越大,多产品企业更倾向于出口并销售核心产品,验证了上述推断,与Mayer et al.(2021)结论一致。 3.企业竞争策略 已有研究表明企业不同的竞争策略(数量竞争策略和质量竞争策略1)会影响产品组合(钟腾龙、余淼杰,2020)。当产品质量差异化较大时,企业往往采取质量竞争策略,更加专注于提升核心竞争力(Manova and Yu,2017),对出口产品组合的提升作用具有更显著的影响。为了验证这一推断,依据Eckel et al.(2015)根据多产品企业出口产品价格与出口额的关系,采用两种实证策略将样本划分为数量竞争策略和质量竞争策略两组进行检验。 回归结果如表9所示,在数量竞争策略组,即第(1)和(3)列中,[treati×postt]的回归系数均不显著;而在质量策略竞争组,即第(2)和(4)列中,[treati×postt]的回归系数分别为0.0295([t=1.99])和0.0227([t=1.82]),分别在5%和10%的水平下显著。表明中欧班列开通对采取质量竞争策略的多产品企业,更倾向于调整提高出口组合,从而实现企业内资源优化配置。 (四)安慰剂检验和稳健性检验 1.安慰剂检验 本节进行多期DID的安慰剂检验,在变量年份(year)中抽取总样本20%的数据作为企业的政策时间,为企业随机抽取2008—2014年中的某一个年份作为其政策发生时间,重复进行500次模拟。由图5可以看出,安慰剂结果估计系数在0附近区间波动,而本文估计的真实系数为0.0109(表5所示),两者存在显著差异,表明本文结果通过了安慰剂检验,结果是稳健可靠的。 2.稳健性检验 为了进一步验证本文基准模型回归结果的稳健性,采用不同的因变量和估计方法进行回归估计。根据Mayer et al.(2021),出口产品组合([lnskewnessit])也可使用阿特金森指数衡量企业[i]在行业[c]出口核心产品的比重,选取该指数是为了量化部分对总体组合的贡献,具有更大的灵活性。测算方式如下: [Ac,ηi,d,t=1?1xcidt[1Ncidtp?cxpidt11?η, xcidt≡p?cxpidtNcidt, 0≤η≠1] (3) 其中,[i]表示企業,[d]表示目的国,[t]表示年份,[p]表示产品,[c]表示行业,而参数[η]通常称为不平等厌恶参数,因为值越高,分布低端产品的权重越大。随着[η]的增加,相对于表现最好的产品,表现较差的产品的分布更受重视。本节选取[η=2]进行计算。同时,[Ncidt]表示企业[i]在[t]年出口[d]国在[c]行业总体的出口贸易种类,[xcidt]表示行业[c]的出口额加总,[xpidt]表示企业[i]在[t]年出口[d]国产品[p]的出口额。同时,根据极大似然估计的优势——收敛性,采用高维泊松(poisson)回归估计中欧班列开通对多产品企业出口产品组合的影响,与普通最小二乘不同,泊松回归也可能导致偏差过大,因此作为次优的模型进行重新估计。 由表10可知,替换因变量([lnatkinsonit])和估计模型(泊松回归)后结果与基准回归结果(表5)基本一致,即在(2)和(3)列中,[treati×postt]的系数分别为0.0216([t=1.88])和0.0074([t=2.18]),分别在10%和5%的水平下显著为正。结果表明,中欧班列开通对核心站点周边企业出口产品组合的促进作用是显著且稳健的。 3.平行趋势检验 本文采用多期DID的方法评估中欧班列对多产品企业出口产品组合的影响,需要满足平行趋势假定。双重差分本质是处理组差分与控制组差分之差,而满足这一操作的基本前提是处理组如果未受到政策干预,其趋势应与控制组一样,这就是所谓的“平行趋势”假定。为了检验处理组和对照组具有平行趋势,本文借鉴Klasa et al.(2018)在准自然实验情境下进行检验。具体而言,将[treati×postt]虚拟变量替换为年度虚拟变量,本质是考察各年度处理组和对照组是否存在显著差异,预期是在政策发生前估计系数不显著,处理组和对照组不具有显著差异,在政策发生后估计系数显著,处理组和对照组具有显著差异,即以2008—2014年的年度虚拟变量分别作为核心解释变量进行回归,同时为了防止多重共线问题剔除政策发生前一年。图6结果表明中欧班列开通前的年度虚拟变量基本不显著,而当年及以后年度虚拟变量基本均显著为正(post3系数显著性在10%水平性上显著),政策发生前样本间的非显著差异说明本文样本满足平行趋势假定。同时,随着核心站点陆续开通(2011—2014),在政策发生(current)后系数逐渐增大且显著,表明中欧班列对多产品企业的出口产品组合冲击更加强烈。 五、结论与政策启示 欧洲市场整体收入高、需求层次多样,中国作为欧盟最大贸易伙伴国,随着“一带一路”倡议推进,中欧铁路运输突飞猛进。中欧班列的开通及常态化构建了全天候、大运量、绿色低碳的运输新通道,有力保障了全球产业链供应链稳定,促进了国际陆运规则的加速完善。同时,随着中欧班列开行数量、质量不断提升,沿线国家积极参与中欧班列,货运枢纽(如罗兹、汉堡)也形成运输网络,促进沿线国家的国际贸易和影响力提升。最后,弱化了中国企业出口对海运、空运等运输方式的依赖,扩展了我国对外贸易企业出口空间。中欧班列开通对中国企业出口欧洲市场发挥着重要的作用。 本文以多产品企业为分析对象,考察了2008—2014年中欧班列开通对中国沿线企业出口产品组合的外生冲击。研究结果表明,随着中欧班列核心站点的开通,站点300km以内受冲击企业比范围外企业更明显缩减出口产品种类,更倾向于集中出口其销量表现最好的产品。同时,中欧班列的开通对中国多产品企业出口组合影响主要通过“鲶鱼效应”和竞争效应产生作用。也就是说,中欧班列开通,促进了市场活力,同时加剧了出口目的国市场的市场竞争,企业减少出口产品数量,而集中于表现最好的产品。本研究提供了中欧班列开通对中国多产品企业出口产品组合优化的经验证据,丰富了相关研究。 党的十九大提出,要以“一带一路”建设为重点,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。中欧班列的开通和发展,有助于此开放格局的形成。同时,基于实证结果,我们认为中国应该加快建设中欧班列,增加中欧班列的班次和线路,以辐射更大范围企业。此外,进一步简化通关程序,提高铁路运输的贸易便利化水平;进一步促进“鲶鱼效应”和竞争效应的形成,营造良好的外部环境,促进中欧班列沿线企业调整产品组合,实现“一带一路”高质量发展。同时也必须看到,中欧班列的开通,多产品企业在调整产品组合实现企业内资源优化配置的同时,也在一定程度上损失了出口产品种类增加带来的福利效应。综合来看,中欧班列的开通带来的净福利,需要进一步的研究分析确定。同时,多产品企业外部环境变化对多产品企业的质量和定价方面的影响,也是值得进一步深入探究的重要问题。 参考文献 白重恩、冀东星,2018,“交通基础设施与出口:来自中国国道主干线的证据”,《世界经济》,第1期,第101-122页。 段文奇、刘晨阳,2020,“贸易便利化、企业异质性与多产品企业出口”,《国际贸易问题》,第5期,第72-88页。 洪俊杰、詹迁羽,2021,“‘一带一路设施联通是否对企业出口有拉动作用——基于贸易成本的中介效应分析”,《国际贸易问题》,第9期,第138-156页。 姜峰、蓝庆新、张辉,2021,“中国出口推动‘一带一路技术升级:基于88个参与国的研究”,《世界经济》,第12期,第3-27页。 李佳、闵悦、王晓,2020,“中欧班列开通对城市创新的影响研究:兼论政策困境下中欧班列的创新效应”,《世界经济研究》,第11期,第57-74+136页。 刘军、赵姝,2020,“异质性服务企业、风险承担与开放经济下二元市场结构演变”,《国际贸易问题》,第5期,第132-145页。 卢盛峰、董如玉、叶初升,2021,“‘一带一路倡議促进了中国高质量出口吗——来自微观企业的证据”,《中国工业经济》,第3期,第80-98页。 吕越、陆毅、吴嵩博、王勇,2019,“‘一带一路倡议的对外投资促进效应——基于2005—2016年中国企业绿地投资的双重差分检验”,《经济研究》,第9期,第187-202页。 马丹、何雅兴、郁霞,2021,“双重价值链、经济不确定性与区域贸易竞争力——‘一带一路建设的视角”,《中国工业经济》,第4期,第81-99页。 钱学锋、范冬梅、黄汉民,2016,“进口竞争与中国制造业企业的成本加成”,《世界经济》,第3期,第71-94页。 钱则一、施贞怀、陈强远、李晓萍,2021,“人熊赛跑:中国高铁站点争夺的区域竞争新解释”,《南方经济》,第2期,第66-83页。 施震凯、邵军、浦正宁,2018,“交通基础设施改善与生产率增长:来自铁路大提速的证据”,《世界经济》,第6期,第127-151页。 孙楚仁、张楠、刘雅莹,2017,“‘一带一路倡议与中国对沿线国家的贸易增长”,《国际贸易问题》,第2期,第83-96页。 唐宜红、顾丽华,2019,“贸易便利化与制造业企业出口——基于‘一带一路沿线国家企业调查数据的实证研究”,《国际经贸探索》,第2期,第 4-19页。 王桂军、卢潇潇,2019,“‘一带一路倡议与中国企业升级”,《中国工业经济》,第3期,第43-61页。 王雄元、卜落凡,2019,“国际出口贸易与企业创新——基于‘中欧班列开通的准自然实验研究”,《中国工业经济》,第10期,第80-98页。 杨茜、石大千,2019,“交通基础设施、要素流动与城乡收入差距”,《南方经济》,第9期,第35-50页。 易靖韬、蒙双,2018,“贸易自由化、企业异质性与产品范围调整”,《世界经济》,第11期,第74-97页。 于民、刘一鸣,2019,“中欧班列、中欧贸易吸引力及前景分析——基于贸易引力模型”,《经济问题探索》,第10期,第125-133页。 余淼杰,2013,《加工贸易与中国企业生产率:企业异质性理论和实证研究》,北京:北京大学出版社。 袁航,2020,《中国铁路改革对铁路贸易产品多样化的影响》,北京:对外经济贸易大学。 袁莉琳、李荣林、季鹏,2020,“出口需求冲击、产品组合与企业生产率——基于中国工业企业的微观证据”,《经济学(季刊)》,第4期,第1167-1190页。 张建清、龚恩泽,2021,“中欧班列对中国城市全要素生产率的影响研究”,《世界经济研究》,第11期,第106-119+137页。 张梦婷、钟昌标,2021,“跨境运输的出口效应研究——基于中欧班列开通的准自然实验”,《经济地理》,第12期,第122-131页。 郑腾飞、赵玉奇,2019,“要素市场扭曲、交通基础设施改善与企业出口”,《南方经济》,第4期,第23-40页。 钟腾龙、余淼杰,2020,“外部需求、竞争策略与多产品企业出口行为”,《中国工业经济》,第10期,第119-137页。 周浩、杨红蕾,2021,“出口、贸易成本和专利出海”,《财贸经济》,第6期,第119-132页。 Arnarson, B. T, 2020, “The Superstar and the Followers: Intra-firm Product Complementarity in International Trade”, Journal of Economic Behavior & Organization, 177(6): 277-304. Bems, R. and Di Giovanni, J., 2016, “Income-Induced Expenditure Switching”, The American Economic Review, 106(12): 3898-3931. Bernard, A. B., Redding, S. J. and Schott, P. K., 2011, “Multiproduct Firms and Trade Liberalization”, The Quarterly Journal of Economics, 126(3): 1271-1318. Bernard, A. B., Redding, S. J. and Schott, P. K., 2010, “Multiple-Product Firms and Product Switching”, The American Economic Review, 100(1): 70-97. Chatterjee, A., Rafael, D. and Vichyanond, J., 2013, “Multi-Product Firms and Exchange Rate Fluctuations”, American Economic Journal. Economic Policy, 5(2): 77-110. Chetty, R., Friedman, J. N. and Rockoff, J. E.,2014, “Measuring the Impacts of Teachers, [part] II: Teacher Value-Added and Student Outcomes in Adulthood”, The American Economic Review, 104(9): 2633-2679. Eckel, C. and Neary, J. P., 2010, “Multi-Product Firms and Flexible Manufacturing in the Global Economy”, The Review of economic studies, 77(1): 188-217. Eckel, C., Iacovone, L., Javorcik, B. and Neary, J. P., 2015, “Multi-Product Firms at Home and Away: Cost-Versus Quality-Based Competence”, Journal of International Economics, 95(2): 216-232. Feenstra, R. C. and Romalis, J., 2014, “International Prices and Endogenous Quality”, The Quarterly Journal of Economics, 129(2): 477-528. Fiorini, M., Sanfilippo, M. and Sundaram, A., 2021, “Trade liberalization, Roads and Firm Productivity”, Journal of Development Economics, 153, 102712. Hirschman,A.O.,1958,“The Strategy of Economic Development”,New Haven: Yale University Press. Klasa, S., Ortiz-Molina, H., Serfling, M. and Srinivasan, S., 2018, “Protection of Trade Secrets and Capital Structure Decisions”, Journal of Financial Economics, 128(2): 266-286. Lall, S., 2001, “Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report”, World Development, 29(9): 1501-1525. Liu, R. and Rosell, C., 2013, “Import Competition, Multi-product Firms, and Basic Innovation”, Journal of International Economics, 91(2): 220-234. Lopresti, J., 2016, “Multiproduct Firms and Product Scope Adjustment in Trade”, Journal of International Economics, 100(5): 160-173. Ma, Y., Tang, H. and Zhang, Y., 2014, “Factor Intensity, Product Switching, and Productivity: Evidence from Chinese Exporters”, Journal of International Economics, 92(2): 349-362. Manova, K. and Yu, Z., 2017, “Multi-Product Firms and Product Quality”, Journal of International Economics, 109(10): 116-137. Mayer, T., Melitz, M. J. and Ottaviano, G. I. P., 2014, “Market Size, Competition, and the Product Mix of Exporters”, The American Economic Review, 104(2): 495-536. Mayer, T., Melitz, M. J. and Ottaviano, G. I. P.,2021, “Product Mix and Firm Productivity Responses to Trade Competition”, The Review of Economics and Statistics, 126(10): 1-18. Rehman, F. U. and Noman, A. A., 2021, “Trade Related Sectorial Infrastructure and Exports of Belt and Road Countries: Does Belt and Road Initiatives make this Relation Structurally Instable?”, China Economic Journal, 14(3): 350-374. Schott, P. K., 2004, “Across-Product Versus Within-Product Specialization in International Trade”, The Quarterly Journal of Economics, 119(2): 647-678. Martincus, C. V. and Blyde, J., 2013, “Shaky Roads and Trembling Exports: Assessing the Trade Effects of Domestic Infrastructure Using a Natural Experiment”, Journal of International Economics, 90(1): 148-161. Martincus, C.V., Carballo, J. and Cusolito, A., 2017, “Roads, Exports and Employment: Evidence from a Developing Country”, Journal of Development Economics, 125: 21-39. Abstract:The adjustment of the export product mix of multi-product firms is the core issue of the optimal allocation of resources within the firms. More concentration of resources in firms on core products enhance the High-quality trade of development. The opening and normalization of the China-Europe Railway Express has built a new round the clock, large-volume and low-carbon transportation channel, which ensures the stability of the global industrial chain and supply chain. At the same time, with the improvement of the quantity and quality of China-Europe Railway Express, countries along the route have actively participated in the China-Europe Railway Express, and freight hubs (such as Lodz and Hamburg) have also formed a transportation network. Besides, China-Europe Railway Express weakens the dependence of Chinese firms exports on shipping, air and other mode of transportation. The opening of the China-Europe Railway Express plays an important role in the export of Chinese firms to the European market. This paper uses the matching data of industrial firms and customs from 2008 to 2014, taking the opening of China-Europe Railway Express as the Quasi-natural Experimental. We use the method of multi-stage Differences-in-Differences(DID) to identify the product mix differences between the treatment group (firms affected by the opening of China-Europe Railway Express) and the control group (firms not affected by the opening of China-Europe Railway Express) through novel empirical strategy, which combines radial network effect with the change of transportation mode proportion of multi product firms. Besides, we discuss the impact of China-Europe Railway Express policy on the changes of intra-firms export product mix of Chinese multi-product firms. The results show that the opening of China-Europe Railway Express makes Chinese multi-product firms incline to export better performing core products. At the same time, the existence and influence boundary of the radial network effect are tested. The impact of the opening of the China-Europe Railway Express on the export product mix of firms mainly occurs through two intermediate mechanisms, the Catfish effect and the Competition effect. Finally, we analyze the heterogeneity from three aspects: product factor intensity, destination country market size and firm competition strategy. The results show that Chinese multi-product firms, which are dominated by the export of manufactured products, have larger destination country market scales and adopt quality competition, are more inclined to export core products. We provide new evidence for multi-product firms to optimize the allocation of internal resources in the face of changes in the external environment and provides an optional path for further promoting the high-quality development of the “Belt and Road”. This paper makes the following contributions. First, this paper combines the network effect with the change of transportation mode proportion of multi-product firms, which is applied to explore the impact of policy shocks on the adjustment of export product mix of multi-product firms for the first time. Second, this paper contributes to related research on export product mix optimization of multi-product firms. Third, this paper contributes to the related research on the economic effects of the opening of the China-Europe Railway Express of the “Belt and Road” and explores new intermediate mechanisms. Keywords: Product Mix; China-Europe Railway Express; Catfish Effect; Multi-product Firms (責任编辑:徐久香)