新发展格局下东道国市场需求、经济复杂性与我国对外直接投资

2023-06-11符磊周李清

符磊 周李清

摘 要:以内循环为主,构建范围更大、层次更高、结构多元的高质量外循环对我国经济社会发展意义重大。新发展格局中,东道国市场需求不仅是外循环伸展的基础动力,同时也是影响对外直接投资(OFDI)地理分布的关键因素。文章主要探究新发展格局下东道国及其周边国家市场需求与中国OFDI的经济联系,瞄准以下三方面:第一,分析东道国市场需求对中国OFDI的定量影响;第二,引入“第三国”效应,实证东道国周边国家市场需求对中国在东道国OFDI的空间经济影响;第三,引入经济复杂性变量,剖析其在东道国市场需求与中国OFDI关系中的调节作用。研究结论表明:首先,我国OFDI整体上呈现趋近东道国市场需求的特性,东道国经济复杂性强化该特性。其次,引入“第三国”效应后,东道国周边国家市场需求具有显著正向空间溢出效应,东道国周边国家旺盛的市场需求会刺激中国对东道国投入更多OFDI;最后,引入经济复杂性的空间溢出效应被促进,说明加工体系越完善、技术水平越高的东道国不仅依据自身特性吸引中国OFDI,而且辐射其经济影响,帮助周边其他东道国获得中国投资者青睐。文章研究不仅丰富了新兴国家OFDI投资动机及其影响因素的相关探讨,而且为新形势下我国OFDI发展逻辑寻找历史与经验依据,并结合新发展格局价值内涵为OFDI发展提供针对性建议。

关键词:外循环 东道国市场需求 对外直接投资 经济复杂性 空间计量模型

DOI:10.19592/j.cnki.scje.400275

JEL分类号:B22,E22,F21 中图分类号:F125

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)02 - 046 - 25

一、引言

世界处于百年未有之大變局,党的十九届五中全会提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,这是适应世界形势变化,着眼我国进入新发展阶段所做出的重大战略部署。新发展格局是我国应对内外形势变化、适应纷繁复杂国际环境、发挥超大规模市场优势的重要战略选择,立意高远,内涵丰富。对“内循环”的理解渐成共识,普遍认为“扩大内需、增强经济韧性”是内循环应有之义;关于“外循环”则见仁见智,权威观点认为外循环必然面向国际需求,以国际需求与要素供给作支点撬动全球市场,进而充分利用市场这一稀缺资源(刘鹤,2021)。在经济学分析框架中,需求与供给凭借价格机制实现均衡,经济全球化使得供需均衡逻辑在全球范围展开,需求引领全球供给,而供给通过延伸产业链、价值链整合全球资源匹配需求。任何时间任何情境下供需相互联系相互制约,是朴素且坚实的经济学原理,而国际直接投资链接国际市场需求又是该原理的重要引申。随着贸易保护主义与逆全球化浪潮泛起,新冠疫情冲击与科技“脱钩”导致供应链碎片化,造成全球产能局部过剩与局部不足并存。结合当前形势从供需分散均衡角度看,国际直接投资是实现区域局部均衡的关键。2021年我国对外直接投资1流量逆势上扬达到1451.9亿美元,助力国家产业转型的同时维持外部市场供应安全,保证产业链内外向延展性以支撑全球供需循环,对畅通内外循环、构建新发展格局意义重大。

(一)我国对外直接投资发展历程

我国对外直接投资经历不同历史阶段,所对应的具体类型、目标区域、战略导向以及价值内涵呈现较大差异性。1979年国务院提出“出国办企业”,政府层面首次正式表态支持发展对外直接投资。由于当时国内政策、企业能力、国际环境等诸多限制,对外直接投资经历漫长蓄力阶段,在1979—1999年期间年均投资流量极小,以自然资源寻求型与战略资产寻求型为主,主要价值在于获得海外重要矿产开采权和其他战略性资源。2000年全国人大九届三次会议正式提出“走出去”战略,开始松绑关于对外直接投资的诸多限制,2000—2016年期间对外直接投资处于快速发展阶段,流量规模从2000年全球排名20位开外,上升至2016年全球第2。2013年习近平总书记出访中亚和东南亚国家期间提出“一带一路”倡议,我国对沿线国家直接投资迅速增长。伴随流量不断扩大与存量日渐累积,对外直接投资类型日渐丰富。在对外直接投资发展的黄金17年中,战略资产寻求型、自然资源寻求型、市场寻求型、效率寻求型、国家战略驱动型等类型的对外直接投资相继出现2。在获取可能的自然资源之余,进一步寻获海外先进技术、品牌、管理经验和市场销售渠道成为我国对外直接投资重要目标。

(二)政策环境变化与对外直接投资类型分布

我国对外直接投资具有鲜明的“政策推动”特点,政府部门从多角度出发有效、有力、有节地调控对外投资活动。投资政策经历从增量到增质的转变,投资环境从较为宽松走向适度收紧。2016年底国家各部委开始对酒店、文旅、房地产等领域的对外直接投资严格审核,目的在于遏制资本外流、减少“乱投资”、保障我国对外投资可持续发展。2017年我国出台《企业境外投资管理办法》对敏感类对外投资项目实施核准管理,2018年推出《对外投资备案(核准)报告暂行办法》按“鼓励发展+负面清单”进一步完善对外直接投资的政策体系。几乎同一时期,发达国家先后出台针对性极强的外国直接投资管理法案,例如,美国酝酿出台《外国投资风险评估现代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act,FIRRMA),德国在2017—2018年先后两次修正《对外贸易和支付法案》(Foreign Trade and Payments Act,FTPA)1,法国、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛与英国也日益强化外商直接投资筛选制度,比利时、捷克、希腊、荷兰、斯洛伐克、瑞典与瑞士正在考虑建立或加强外资审查机制,这些法案与制度明确地指向中国的对外直接投资,目的在于通过规制加强市场、技术、产业等各方面的安全感。

与此同时,发展中国家逐渐意识到环境与不可再生资源的重要性,自然资源寻求型的对外直接投资发展空间逐步收缩。历史与现实表明,我国对外投资内外政策环境从2017年开始已发生实质转变,由此进入“双向规制”阶段。该阶段我国非理性动机、自然资源寻求型与战略资产寻求型的对外直接投资大幅下降,市场寻求型、效率寻求型和国家战略驱动型的对外直接投资有所增加;从地理分布看,我国对非洲国家直接投资主要集中于工业部门,投资类型兼有国家战略驱动型和效率寻求型;对亚洲国家侧重市场寻求型和效率寻求型,对南美洲国家、大洋洲国家尚有自然资源寻求型,对欧洲和北美洲国家尚有部分战略资产寻求型(Wang and Gao,2019;You and Solomon,2015)。随着发达国家对核心技术外溢的阻断、发展中国家对自然资源保护的重视,市场寻求型直接投资的地位将相对上升,以此为外部支点推进区域经济一体化进程,激活安全、共享、共赢的外循环,进而为新发展格局构建提供有力支撑,这是当前我国对外直接投资发展的基本走势。

(三)市场需求与对外直接投资

根据2020年中国对外投资公报可知,我国对租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等市场依赖度较强产业的对外直接投资存量的比重超过50%,东道国市场需求重要性凸显。与此同时,根据中国对外直接投资存量和东道国市场需求指数分布图2可知,北美、北欧、东南亚、澳大利亚、印度等地区市场需求指数较大,所对应的对外直接投资存量较多。围绕产品周期、产业周期和市场周期,寻求新区位服务大市场是对外直接投资重要驱动力(Kojima and Ozawa,1984),也是大国技术发展到一定程度后对外直接投资动机回归市场本身的一种必然。根据经典对外直接投资技术创新产业升级理论(Cantwell and Tolentino,1990),新兴国家对外直接投资遵循一定的地理演进和产业演进规律,从周边区域走向世界远端;从资源寻求走向技术寻求,从融入产业链、价值链到主导产业、主导市场、主导创新。当一国技术水平、产业位次、市场供给能力达到一定临界值时,其对外直接投资结构必然发生变化,投资驱动力也随之切换。伴随“一带一路”倡议、RCEP等诸多投资贸易协定的签署落实与深入推进,我国对外直接投资正不断向纵深发展。在新形势下,区域市场需求对我国外循环发展乃至新发展格局构建意义非凡,其理论价值与实践价值应得到进一步发掘。

本文主要讨论指向对外直接投资(以下简称OFDI)的东道国与“第三国”市场需求效应。具体地,通过构建空间计量模型进行以下分析:第一,融合需求深度、需求广度、需求密度的东道国市场需求如何影响我国OFDI;第二,东道国周边国家市场需求对我国OFDI的影响,并检验空间溢出效应的正负性;第三,经济复杂性调节东道国市场需求对我国OFDI影响的作用强弱。与现有文献相比,文章边际贡献在于:一是从需求深度、广度、密度出发构建反映东道国市场需求综合特征的多维指标体系,以此为基础定量分析东道国市场需求对我国OFDI的影响;二是综合把握当前OFDI区域集聚趋势,引入经济复杂性并借助空间计量模型实证分析东道国与“第三国”的区域市场需求对我国OFDI的影响。文章后续安排如下:第二部分文献综述与理论假设,第三部分模型构建,第四部分实证分析,第五部分结论与政策建议。

二、文献综述与理论假设

(一)文献综述

2020年4月习近平总书记在中央财经委员会上正式提出新发展格局,完整表述为“以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”。刘志彪(2020)强调新发展格局构建涉及三个战略维度转变,分别是市场利用重心转变、要素利用重心切换以及经济循环方式切换。随着战略维度转变,国家参与经济全球化的路径和方法也随之变化,要求更多企业成为价值链高端治理者,通过绿地投资、海外并购等方式加强资本控制力、市场识别能力和要素整合掌控力。高培勇(2021)分析指出新发展格局核心要义在于统筹发展与安全——新发展阶段、新发展理念与新发展格局历史逻辑和理论逻辑共同作用使然,实现发展与安全的动态平衡系根本出发点和落脚点,新发展格局对OFDI提出了新要求。

1.新发展格局中OFDI作用及定位

第一,贸易通道拓宽作用。研究表明我国OFDI整体上具有出口促进效应(蒋冠宏、蒋殿春,2014),促进国内出口扩容提质并带动进口,进而拓宽内循环与外循环贸易通道,使内外循环生产消费端的贸易双向对流增强;第二,循环内生动力加成作用。通过集聚、群分、逆向技术溢出效应为内循环注入科技动能(符磊,2015;Gaubert,2018),拔高科技位势并增强“创造性破坏”的频率和速率,从根本上驱动内循环高效运转,加快由内到外的技术升级与产业升级,激发与实现内外循环相互间的溢出效应,为前沿科学突破与核心技术革新探索方向与集聚势能,形成由内到外、内外协同的动力加成机制;第三,循环主次结构优化作用。既有研究证明OFDI能够显著提升我国制造业企业产能利用率(李雪松等,2017),对目标区域如“一带一路”沿线国家的产能合作效率具有大幅提升作用(杜龙政、林伟芬,2018),对体制性产能过剩企业、僵尸企业、非国有企业和中西部企业产能利用率的影响更显著(李天籽、谢沐芳,2020)。而且,OFDI通过生产转移等效应剥离落后产能开拓国际市场,会提升高质量内循环的主体地位。此外,一国可以凭借OFDI长期持有海外产能,提高产品面向不同消费市场的供给弹性,保障供应链韧性的同时增强内外循环的衔接性,从而使得内外循环主次分明与协同有序。第四,循环战略空间拓展作用。在新形势下,新发展格局蕴含更宏大、更深刻的经济循环逻辑。OFDI构建多种助力双循环新发展格局的实践路径(袁铂宗、祁欣,2021),为塑造全方位高层次宽领域的外循环提供更多坚固的节点支撑。美国能够形成全球最具创新活力的经济体制,既要归功于国内创新的文化底蕴与制度体制,也离不开美属跨国公司在全球循环体系中的深耕细作。在历届政府有力引导下,通过OFDI充分保证各自领域内技术利益的获取,并且有力巩固了美国技术领先地位。新发展格局本质上指向更大的科技自主权,更广阔的科技发展战略空间,更安全的创新链、产业链,我国跨国公司及其OFDI正在逐渐展现其资本控制力、市场识别能力和要素整合掌控力,在“一带一路”以及RCEP等区域尤为如此。

疫情下我国OFDI逆势增长、量质齐升,为全方位、多层次、多元化开放格局写下鲜明注脚,充分彰显“今日之中国”为“世界之中国”。回顾OFDI发展历程,自改革开放以来大致经历初步探索、加快发展、調整发展、高速发展、稳步发展五个阶段。从政府层面对OFDI政策取向看,历经“严格限制(1978—1999)”、“逐渐放松(2000—2016)”、“双向规制(2017至今)”三个时期(Wang and Gao,2019)。在经验积累与规范发展中,OFDI逐渐成为我国深度融入全球经济、助力新发展格局构建的推动器(黄新飞,2022)。研究发现,新发展格局节点、通道、网络等要件的构筑离不开OFDI,企业海外投资从“走出去”到“走进去”再到“走上去”进程中被赋予新功能、新定位。

2.关于市场需求、经济复杂性的OFDI研究进展

(1)关于市场需求的OFDI研究进展

大量研究关注我国跨国公司全球投资足迹及动机(Cooke et al.,2018;Alon and McIntyre,2008),企业层面OFDI主要源于跨国公司内部和外部环境驱动力(吴晓波等,2010),前者包括技术优势、企业规模优势、组织管理优势、融资优势等所有权优势,后者则包括东道国资源、市场、政策等客观便利条件(Dunning,2001)。Filippaios and Papanastassiou(2010)调查1982—2002年美国对欧盟OFDI的决定因素,结果表明东道国市场规模在投资者选址中占据一定主导地位。市场规模(Market Size)是影响OFDI进入及存续的重要因素,高收入水平市场总体上更具吸引力。Holtbrügge and Kreppel(2012)指出进入新市场对跨国企业而言非常重要。即使是在石油资源丰裕国,市场规模依旧在长短期内对吸引外资具有积极影响(Alfalih and Hadj,2020),Buckley et al.(2007)以1984—2001年中国OFDI为样本,研究发现OFDI与东道国市场规模显著相关,在为东道国当地市场服务与提供货物时,东道国需求因素变得尤为重要。然而,胡博、李凌(2008)研究发现我国市场寻求型OFDI主要针对发展中国家而非发达国家。原因在于,具有特定规模制造优势的OFDI更适合发展中国家市场,发达国家技术门槛高且市场竞争激烈,不具备技术优势时不适合直接进入并参与竞争。大多数非洲国家属于发展中国家,董艳等(2011)发现国内生产总值、基础设施、能源是我国对非洲国家投资的决定因素,这与Montonen(2015)研究结论较为一致,即对非洲以及南美洲国家的投资主要出于市场与资源寻求动机,并非效率或战略资产寻求动机,与越来越多中小私营企业在发展中国家(如撒哈拉以南非洲地区)投资的经验事实相符。聚焦中国的研究逐渐发现我国OFDI总体带有明显的市场寻求动机(宗芳宇等,2012),不过进一步的异质性研究认为,对发展中国家的OFDI具有显著的市场与资源寻求动机,并且技术输出动机明显;对发达国家OFDI则具有战略资产寻求动机,市场与资源寻求动机不明显(蒋冠宏、蒋殿春,2012)。Milelli and Sindzingre(2013)試图说明中国对发达国家直接投资决策的决定性因素最初是开拓市场,随着时间推移,效率寻求动机以及战略资产寻求动机逐渐显现。进一步,王永中、赵奇锋(2016)进行时间跨度更长且更全面的分析,研究表明我国对发达国家的投资具有明显市场寻求、资源寻求和战略资产寻求动机,对发展中国家的投资动机除市场寻求动机显著外,资源寻求和战略资产寻求动机均不显著。究其本质,跨国公司发起海外投资目的在于通过整合不同资源满足东道国市场需求以获利(Silva-Oliveira et al.,2021)。最新研究发现,我国企业对西班牙直接投资目的在于通过出口进一步满足当地需求,并以此为跳板满足欧盟以外第三国市场(Baleix and Caccia,2020)。

(2)关于经济复杂性的OFDI研究进展

关于经济复杂性与OFDI研究文献甚少,但与“经济复杂性”较为相近的概念莫过于“出口技术复杂度”1,目前学者研究主要集中于OFDI对母国出口技术复杂度的影响方面。早期研究以发达经济体为主要对象,研究表明OFDI对母国出口结构具有显著影响(Lipsey and Weiss,1984;Santiago,1987;邹全胜,2005)。以具体品类为例,陈俊聪、黄繁华(2013)发现OFDI对母国制成品出口技术复杂度具有显著提升作用。随着发展中国家尤其是中国OFDI的快速增长,涉及发展中国家OFDI的文献日益增多,出现OFDI负向影响发展中国家出口技术水平的结论(张海波,2014)。然而,杨连星、刘晓光(2016)研究表明无论在行业层面还是产品层面,OFDI逆向技术溢出均促进了中国出口技术复杂度的提升。并且,叶娇等(2017)基于微观视角,研究发现除非经营类OFDI外,贸易销售类OFDI、研发加工类OFDI、多样化OFDI对母国出口技术复杂度具有显著促进作用。王丽、韩玉军(2018)基于行业视角,研究发现OFDI逆向技术溢出有利于提升行业出口技术复杂度。与张海波(2014)的结论相左,王佳、刘美玲(2019)实证研究表明OFDI显著提升发展中国家高技术产业出口技术复杂度,而发达国家则相反。

3.市场需求指标选取与实证方法梳理

东道国市场需求特征——市场规模、市场潜力等被广泛认为是影响东道国外商直接投资决策与流动的重要因素(Mascarenhas,1992;Yu,1990;Stallkamp et al.,2018;Silva-Oliveira et al.,2021)。市场需求(Market Demand)至少应包含市场规模(Market Size)与市场潜力(Market Potential)两方面,分别对应东道国市场的现实需求与潜在需求(Artige and Nicolini,2010)。从需求代理变量的选取出发,王恕立、向姣姣(2015)改变用单一变量综合表示市场需求的做法,将市场需求分解为三个维度:市场规模、市场机会、市场潜能,其结论显示东道国市场规模显著正向影响我国OFDI选择,东道国市场机会具有显著负向影响,而东道国市场潜能的影响不显著。宋维佳、许宏伟(2012)使用真实GDP综合反映东道国经济规模、人口规模,并将其作为东道国市场需求代理变量,研究发现东道国真实GDP负向影响我国OFDI,但影响不显著。而Quer et al.(2012)以国家支出占GDP比重作为市场需求代理变量,研究表明一国市场规模显著正向影响其外商直接投资,以上研究在选取市场需求代理变量时存在一定差异。在实证方法上,罗伟、葛顺奇(2013)使用混合最小二乘法和面板随机效应模型,研究认为东道国市场规模显著正向影响我国OFDI 。Chang(2014)利用具有空间联系的增强引力模型研究我国OFDI影响因素,研究显示东道国经济规模显著促进我国OFDI。周超等(2017)使用系统GMM方法分析2007—2014年中国对62个代表性国家(地区)的OFDI数据,得出以人均GDP表征的东道国市场机遇对我国OFDI具有负向影响。张相伟、龙小宁(2018)、文余源、杨钰倩(2021)的研究也得到相似结论。不同于多数学者选用普通面板回归模型,马述忠、刘梦恒(2016)基于空间计量方法,研究发现第三国市场对我国OFDI产生显著挤出效应。基于同样方法,邵宇佳等(2020)用经GDP平减指数平减后的东道国人均GDP衡量东道国市场需求,研究结果与之相反,即第三国市场需求显著促进我国对东道国的OFDI。

4.文献评述

通过对相关文献进行梳理分析可知,OFDI对我国新发展格局构建具有重要理论意义、现实意义与战略意义。东道国市场需求是OFDI整合外部市场、畅通内外循环的重要出发点和归一点。虽然围绕市场需求的OFDI研究文献为数不少,但却存在一个关键问题,即不同研究的结论因指标选取与样本属性包括东道国选取、时间阶段、样本容量大小等差异而变得含混不清甚至彼此矛盾,不利于理论发展、政策制定与具体实践。并且,在研究东道国市场需求与我国OFDI关系时,多数研究忽略了周边其他国家市场需求的影响,即便在考虑“第三国”效应的情况下,相关研究结论也大相径庭。此外,关于经济复杂性与OFDI研究文献甚少,主要考察OFDI对出口技术复杂度的影响,而且在识别市场需求的影响机制方面,缺乏综合生产多样性与出口特征的经济复杂性视角的观察。因此,在新形势、新阶段和新发展格局下,有必要就东道国市场需求对OFDI的影响及其机制进一步探讨,以便为新发展格局的有序构建提供有价值的认知基础与实践依据。

(二)理论假设

1.市场需求的引致效应

东道国市场需求是跨国公司进行海外扩张动力之一,在很大程度上影响跨国公司能否成功扎根东道国(Asiedu,2002;Smith,1956)。跨国公司通过OFDI绕过关税壁垒与各种非关税壁垒,就地满足东道国市场需求以节约贸易成本,并利用东道国在其它国家市场的配额以及优惠待遇出口商品至周边国家,不仅有助于提升公司的出口规模和出口倾向,还可以借此最大化公司规模经济与范围经济(Dunning,1998;吴金龙等,2021)。马库森(Markusen,1984)与赫尔普曼(Helpman,1984)在早期的一般均衡模型中确定市场需求是OFDI重要动机,相应的OFDI被称为横向型(Horizontal)或市场寻求型(Market-Seeking),代表着母国生产能力向东道国的复制(Duplication)、转移(Transfer)。一些局部均衡理论和经验研究在分析OFDI影响因素时,往往用GDP或人均GDP表示東道国市场规模(Market Size),并将其作为市场需求的代理变量。市场需求被证明是影响OFDI最稳健的因素之一,Blonigen et al.(2007)提出市场需求引致OFDI集聚(Agglomeration)的关键在于空间邻近与需求准入,特定东道国及其邻近国家的市场需求会对OFDI产生影响。

近年来我国OFDI流量跃升世界第一,有力改变了全球OFDI格局,对西方OFDI理论范式造成冲击。2008年以来,我国对西方发达国家的OFDI大幅上升,有观点认为我国OFDI类型已转变为以战略资产寻求型为主,既不服务市场也不提升效率,而是以东道国优质创新企业的研发资源以及科技爆发力为目标(Akcigit et al.,2020)。部分西方学者认为中国OFDI不重视市场逻辑,类似指摘在中美经贸争端及论战中多次出现,西方发达国家以此调整对我国OFDI的政策取向。除此之外,绝大多数学者认为我国对“一带一路”沿线国家OFDI主要由国家战略驱动(Lee et al.,2018)。以上观点是否合理有待进一步探讨,问题的核心在于除了确实存在的战略资产寻求和国家战略驱动等因素外,我国OFDI究竟在多大程度上遵循市场逻辑、以市场需求为驱动力?一般研究认为,东道国市场需求越大,市场细分程度越高,消费者行为多样性、复杂性、可诱导性、发展性特点就越凸显,跨国公司面临的机遇相应越多。该情形下,通过OFDI满足东道国市场需求可增强跨国公司国际竞争力。同时,东道国强大的市场需求可以促使跨国公司通过OFDI加入产业集群并参与区域竞争,既能受益于产业集群产生的溢出效应,又能因接触需求而进行生产营销领域的创新。换言之,市场需求作为最稳健的因素与战略资产寻求、国家战略驱动等因素本质上并不冲突,跨国公司尤其是国有跨国公司能够权衡不同因素并找到贴合自身利益诉求的东道国进行投资,故提出假设1。

假设1:东道国市场需求对我国OFDI具有显著正向影响。

当前新冠疫情造成世界经济动荡,逆全球化和单边主义抬头,区域合作日渐加强。地理学第一定律指明事物间因邻近的地理空间更易产生联系。跨国企业投资区位选择抑或调整,不仅受到东道国具体区位因素影响,区域内邻近国家也会参与该影响(Artige and Nicolini,2010)。因此,OFDI不仅受到东道国市场需求影响,与周边国家市场需求也必然存在一定联系。已有研究对OFDI区位选择“第三国”效应的因素分析多限于投资本身(马述忠、刘梦恒,2016;邵宇佳等,2020),鲜少关注某一具体区位因素的OFDI空间效应,在新发展格局和区域合作日渐加强的背景下,深入探究市场需求对OFDI的空间溢出效应及其作用机理无疑兼具理论价值和实践价值。

以市场需求为导向的跨国企业在进行OFDI区位选择时,以如何低成本供应东道国及其周边国家市场为主要考量。Markusen(2002)经典理论框架指出企业在出口的冰山式运输成本与OFDI固定成本之间进行权衡,以决定是否发起OFDI。东道国旺盛的市场需求(某种程度上可以抵消其他不利条件影响)以及较低的边际成本、跨国企业运输成本大于固定成本等必要条件,为OFDI生产经营活动创造异构的空间区域。诸多实证研究表明OFDI总是试图尽可能接近目标国家市场需求(Blonigen,2005;Blonigen et al.,2007)。跨国企业在选择国内投资还是OFDI时,都会优先选择市场需求旺盛的投资区位,并期待进入人口基数大、人群密度大、人均收入水平高的区域,但是发达地区以及大都市存在成本高企的问题。企业进入特定区位往往存在一种群分效应(Gaubert,2018),使企业在靠近市场需求与综合成本之间进行权衡。跨国公司不仅需要“两利相权取其重”,而且要在空间上冲突的市场需求间进行权衡,因此,跨国公司OFDI与市场需求之间不可能存在点对点的匹配,只可能存在空间上的相位辐射。

我国OFDI围绕市场需求的逻辑一是重视对市场需求资源的自我保护,二是对外部市场需求进行动态发掘,三是对现有市场需求进行充分利用。供给侧结构性改革与新发展格局强调对不同类型市场需求加强引导与匹配,从深层次看我国OFDI无疑更注重产业间与产业内上下游关联关系,更重视具有空间关联性的市场需求,由此提出假设2。

假设2:周边国家市场需求对我国OFDI具有显著正向影响。

2.经济复杂性的调节效应与中介效应

美国经济学家布莱恩·阿瑟(Brian Arthur)将系统论、复杂性理论引入经济学,提出“经济复杂性”。在国内,刘和平等(2000)率先提出将复杂性科学应用于经济领域,盛昭瀚、马军海(2000)构建经济时序动力系统最佳时序采样间隔模型以“面对”复杂性。经济复杂性最早出现于黄登仕(2001)《经济学动态》文章中,被简要定义为经济系统的复杂性。经济复杂性一般包含元素、结构、环境、功能、状态五个层面(毛征兵等,2018),被证明对区域资本、劳动就业乃至经济增长和经济活跃度具有显著作用(崔兆财等,2020),其本身也会受到技术、知识、资本、政策等因素的影响(谭畅、刘林青,2019)。经济复杂性、东道国市场需求对OFDI的影响如何?目前文献甚少涉及该问题,对此没有现成研究可资借鉴,理论上存在但不限于以下三方面影响机制。

第一,经济复杂性对OFDI的直接影响。Hidalgo and Hausmann(2009)构建经济复杂性指标时,提出财富与劳动分工密切相关,伴随经济体内部个体所从事的不同活动数量的增加,不同经济活动之间相互作用产生的复杂性不断增加,而且复杂性增加可显著提高生产效率,在促进经济增长与社会发展方面发挥核心作用。因此,经济复杂性是描述国家出口、生产分工、成本优势及要素状况的网络结构性综合指标。从OFDI国际生产投资的本质出发,东道国经济复杂性对OFDI的支撑效应与挤出效应并存,高技术位势的OFDI因东道国良好的分工协作和配套支持而受益,低技术位势的OFDI将因东道国激烈的同行竞争而被挤出,关键在于OFDI对东道国经济复杂性网络应形成补充而非竞争,故提出假设3-1。

假设3-1:经济复杂性直接作用于我国OFDI。

第二,经济复杂性通过市场需求对OFDI产生影响。Hidalgo and Hausmann(2009)强调经济复杂性并不直接反映东道国收入水平,但可表征东道国收入水平的未来增长,而且不同国家的收入水平依据生产结构复杂性最终收敛趋同,因此,国家应该创造条件容许并鼓励复杂性以获得持续的增长与繁荣。经济复杂性通过影响国民收入潜力,进而影响东道国市场需求未来潜力,最终影响跨国企业OFDI决策。此外,东道国高经济复杂性背后更多是完备的生产与分配制度体系、健全的金融管理制度和高质量引资环境,而这些无疑会提升对外商直接投资的吸引力,对来自不同国家不同类型的OFDI有着更高程度的接纳,故提出假设3-2。

假设3-2:经济复杂性通过市场需求间接作用于我国OFDI。

第三,经济复杂性调节市场需求對OFDI的影响。无论是经典OFDI理论还是新兴国家OFDI理论都无法否认一个事实,即市场需求是最稳健、最核心的OFDI影响因素。OFDI究其本质是以管理控制为目标,以生产产品、提供服务为主要业务内容的实体投资,总归要以特定市场作为盈利基础。因此,包括经济复杂性在内的其他因素不外乎在一定程度上调节市场需求对OFDI的影响。需要强调的是,由于经济复杂性具有综合的分工、成本、要素等网络特征,对市场需求的调节作用将更具分量且不可缺少,故提出假设3-3。

假设3-3:经济复杂性调节市场需求对我国OFDI的作用。

三、模型构建

为了考察市场需求对我国OFDI的具体影响,特别是新发展格局下区域市场一体化趋势形成的需求溢出效应,文章建立模型(1),以期对假设1和假设2进行验证。

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+αXjt+θ1WMarketjt+θWXjt+uj+γt+εjt] (1)

其中,j表示东道国,t表示时间,OFDIS表示中国对外直接投资存量,投资存量数据较流量数据完整且波动小,后续本文将用流量数据替换存量数据进行稳健性检验。Market表示市场需求指数,X表示控制变量。W表示空间权重矩阵,[ρ]表示空间滞后系数,[α]和[θ]为模型回归系数,[uj]表示个体固定效应,用以控制个体特征影响,[γt]表示时间固定效应,用以控制经济政策或经济周期影响,[εjt]表示随机误差项。

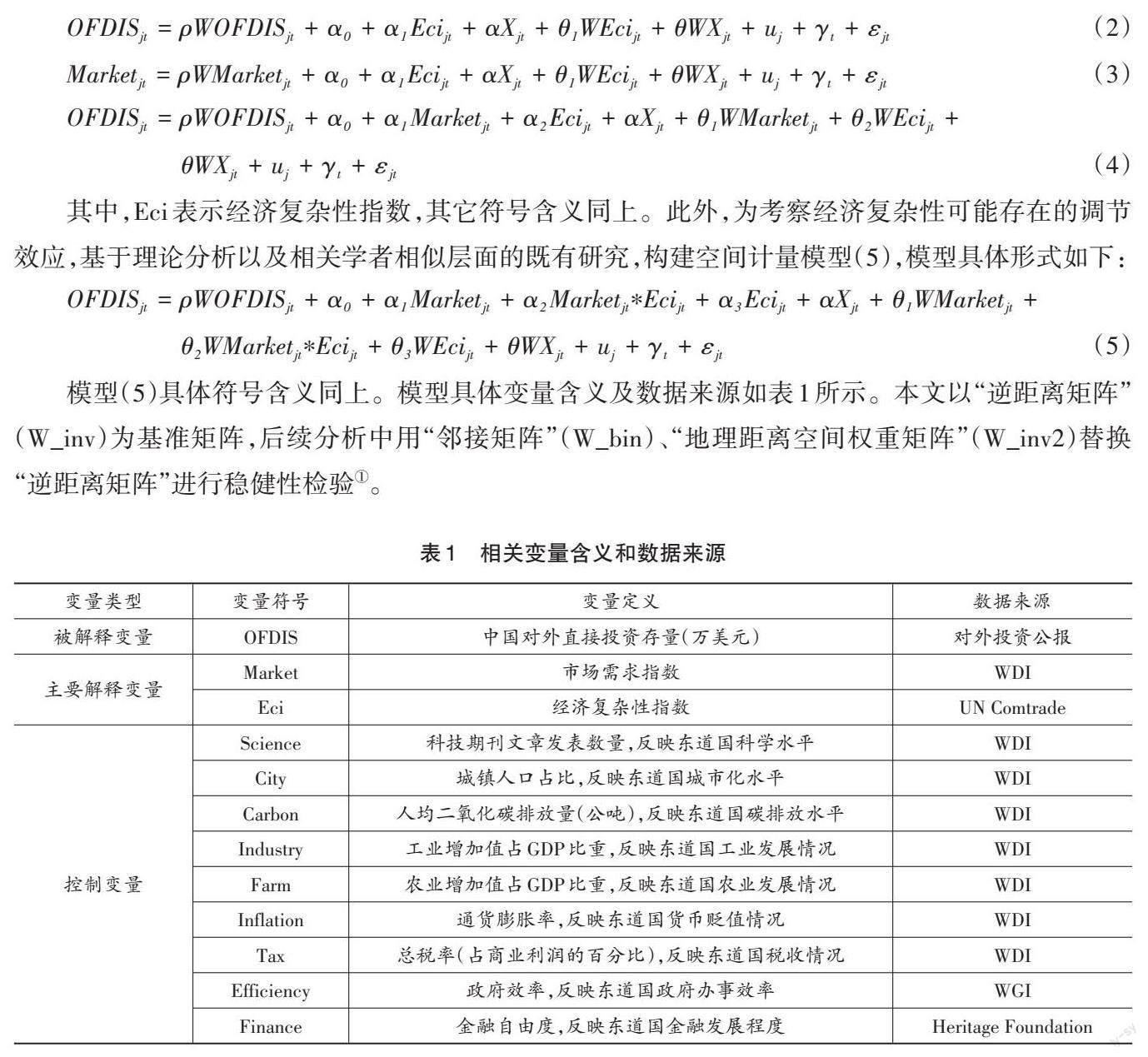

经济复杂性作为国际经济研究领域新热点,本文将其作为重要变量以期进一步厘清经济复杂性、市场需求对OFDI影响的相关机理。模型(2)、(3)、(4)主要考察经济复杂性是否直接作用于我国OFDI抑或通过市场需求间接作用于我国OFDI,重点检验可能存在的中介效应,模型具体设定形式如下:

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Ecijt+αXjt+θ1WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (2)

[Marketjt=ρWMarketjt+α0+α1Ecijt+αXjt+θ1WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (3)

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+α2Ecijt+αXjt+θ1WMarketjt+θ2WEcijt+ θWXjt+uj+γt+εjt] (4)

其中,Eci表示经济复杂性指数,其它符号含义同上。此外,为考察经济复杂性可能存在的调节效应,基于理论分析以及相关学者相似层面的既有研究,构建空间计量模型(5),模型具体形式如下:

[OFDISjt=ρWOFDISjt+α0+α1Marketjt+α2Marketjt?Ecijt+α3Ecijt+αXjt+θ1WMarketjt+ θ2WMarketjt?Ecijt+θ3WEcijt+θWXjt+uj+γt+εjt] (5)

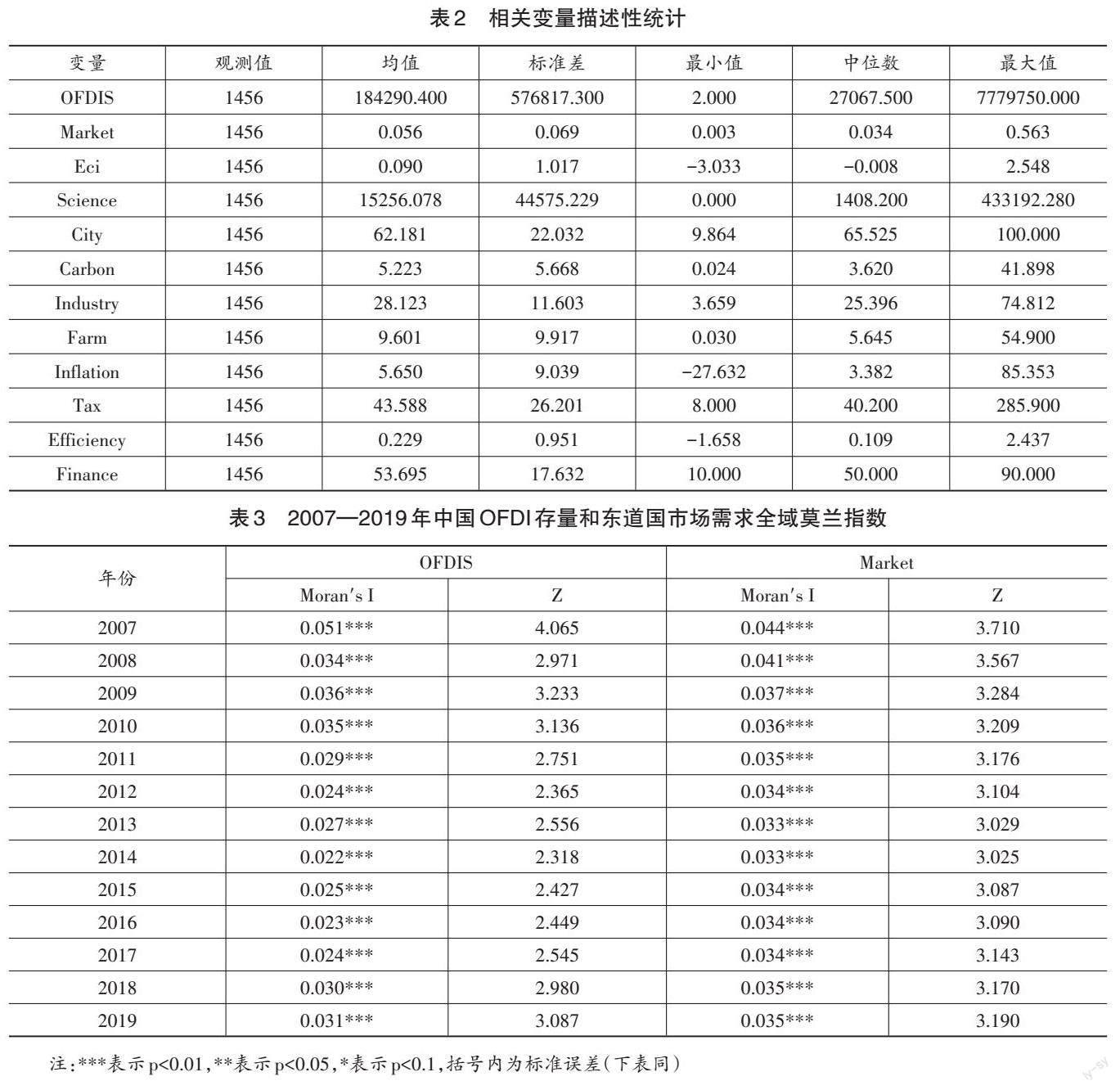

模型(5)具体符号含义同上。模型具体变量含义及数据来源如表1所示。本文以“逆距离矩阵”(W_inv)为基准矩阵,后续分析中用“邻接矩阵”(W_bin)、“地理距离空间权重矩阵”(W_inv2)替换“逆距离矩阵”进行稳健性检验1。

本文用人均GDP表示东道国市场需求深度。人均GDP可以表示一国居民生活水平和人均收入水平,也可以反映购买力,即有效市场需求规模(张纪凤,2014)。人均GDP越高,东道国消费能力相应越强(陈兆源,2016)。王晓颖(2018)、黄亮雄等(2018)、贺娅萍、徐康宁(2018)等学者都曾用人均GDP表征东道国市场规模或市场机会。界定东道国市场需求深度之余,本文以人口总数表征需求广度。人口是经济发展内生力量(李国平、罗心然,2017),人口适度增长对经济循环生产端和消费端皆具积极意义,一方面可以提供劳动力并降低劳动力成本,另一方面可以促进消费进而形成有序扩张的内需市场。

本文继而选择人口密度指标表示东道国市场需求密度。人口密度是指单位土地上人口数,人口密度越大越容易产生人口集聚,进而便于社交网络形成、商品口碑传播、人际交往,而这些都可刺激消费。在自媒体时代,人口密度提升还可刺激信息消费(张裕东、姚海棠,2021),与市场效应、乘数效应相结合创造出更多市场需求。最重要的是,人口密度提升可以提高交通、通信等领域运行效益进而促进基础设施建设,刺激国民收入和社会总需求增加。

根据2019年东道国市场需求深度、广度、密度分布图1可知,北美、北欧、新加坡、澳大利亚、日本的人均GDP较高,而撒哈拉以南非洲地区的人均GDP较低;印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西的人口总数较多,而非洲中部地区、加勒比海地区的人口总数较少;新加坡、韩国、印度、日本的人口密度较大,而澳大利亚、冰岛、加拿大的人口密度较低。东道国市场需求深度、广度、密度数据均来自世界银行数据库,经购买力平价调整,以熵值法拟合东道国市场需求指数。同时,根据我国OFDI存量和东道国市场需求世界分布图可知,我国OFDI虽然遍布世界各区域,但主要分布在欧美等发达国家以及西太平洋地区,呈现出一定空间集聚性,与此同时,这些区域的市场需求指数较高。

Hidalgo and Hausmann(2009)指出一个国家的生产率在于不能进行贸易的那部分“能力”的多样性——经济复杂性。经济复杂性概念在经济全球化背景下被用于解释不同国家能力及收入差异,并由各国所拥有能力的多样性及其相互作用来综合衡量。具体地,经济复杂性可以衡量一国社会知识,并根据一国生产的出口品的多样性(Diversity)及其泛在性(Ubiquity)计算。高经济复杂性国家拥有丰富多样的生产技术,尤其具备复杂的专门技术,这些技术可以生产出种类繁多的尖端产品,而低经济复杂性国家则不能制造出复杂产品。哈佛大学增长实验室(Harvards Growth Lab)的Atlas团队在Hausmann带领下,根据货物原始贸易数据和服务贸易数据计算世界各国经济复杂性指标,本文所采用的经济复杂性指标来源于此2。

四、实证分析

(一)描述性统计

鉴于数据完整度和可获性,本文最终获得2007—2019年112个国家作为样本,对个别缺失数据使用线性插值法进行補充,主要变量描述性统计如表2所示,据表可知,OFDIS的标准差为576817.3,最小值为2,最大值为7779750,结合中国OFDI存量世界分布图可知,我国OFDIS的规模差异性与分布非均衡性,同时,东道国经济复杂性表现出一定差异性。而东道国科学水平(Science)、城市化水平(City)、碳排放水平(Carbon)、工业发展情况(Industry)、农业发展情况(Farm)等宏观特征变量的标准差较大,本文将在模型回归中对它们进行控制。

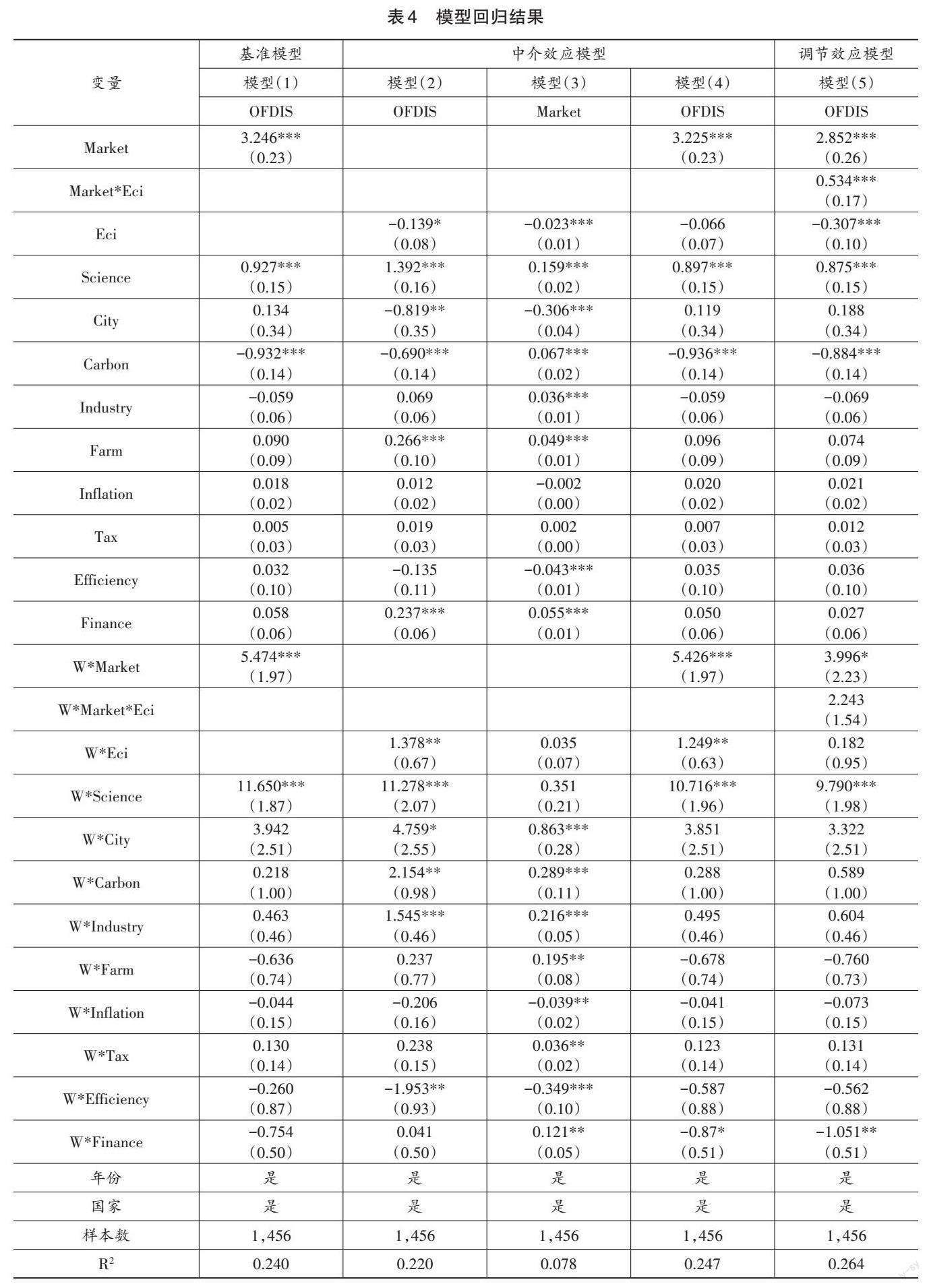

(二)空间自相关检验

空间相关性是空间计量分析的前提条件,在对模型进行回归之前,本文首先进行空间自相关检验,通过计算我国OFDI存量和东道国市场需求全域莫兰指数以及描绘这二者局域莫兰图来判断其空间相关性。首先,根据表3可知,2007—2019年中国OFDI存量和东道国市场需求“全域莫兰指数”均大于0,且在1%水平上显著,说明二者呈现出显著空间正相关性。随着时间推移,中国OFDI存量和东道国市场需求空间依赖性均先下降后上升;其次,在“局域莫兰”图1中,东道国主要分布在第三象限,呈现出“低-低”集聚特征。在2007—2019年期间,这种趋势逐渐明显;最后,根据我国OFDI存量和东道国市场需求世界分布图,初步判断二者具有较为明显的空间集聚性。

(三)空间计量分析

表4为模型回归结果1,模型(1)为基准模型,主要检验东道国及其周边国家市场需求对我国OFDI存量的影响;模型(2)、(3)、(4)为中介效应模型,主要探究经济复杂性的直接作用以及市场需求的间接作用;模型(5)为调节效应模型,主要考察经济复杂性的调节作用。根据模型(1)回归结果可知,东道国市场需求指数(Market)的估计系数为3.246,周边国家市场需求指数(W*Market)的估计系数为5.474,二者均在1%水平上显著,说明东道国及其周边国家市场需求对我国OFDI存量具有显著正向影响,表明东道国市场需求增加对我国OFDI存量具有促进作用以及国家间市场需求关于我国OFDI存量具有正向协同效应,验证假设1和假设2。根据模型(2)可知,东道国经济复杂性(Eci)对我国OFDI存量的总效应为-0.139,在10%水平上显著,说明东道国经济复杂性对我国OFDI具有负向影响。进一步根据模型(3)、(4)可知,东道国经济复杂性对市场需求的估计系数为-0.023,市场需求对我国OFDI存量的估计系数为3.225,二者均在1%水平上显著,而东道国经济复杂性对我国OFDI存量的直接效应(-0.066)却不显著,说明东道国经济复杂性主要通过市场需求间接作用于我国OFDI,市场需求的中介效应较为显著。在考虑空间效应的情况下,周边国家经济复杂性(W*Eci)的估计系数为1.378,在5%水平上显著,说明周边国家经济复杂性对我国在东道国的OFDI存量具有促进作用,显示国家间关于我国OFDI存在经济复杂性的协同效应而非竞争效应。与此同时,根据模型(5)可知,东道国市场需求指数与经济复杂性交互项(Market*Eci)的估计系数为0.534,在1%水平上显著,说明东道国经济复杂性正向调节其市场需求对我国OFDI存量的刺激作用。在考虑空间效应的情况下,周边国家市场需求指数与经济复杂性交互项(W*Market*Eci)的估计系数为2.243,不显著,说明周边国家经济复杂性正向调节其市场需求对我国在东道国OFDI的促进作用,但作用微弱。以上结果显示市场需求以及经济复杂性双优的国家不仅对我国OFDI极具吸引力,而且能够辐射经济影响,促进我国对其周边国家的OFDI,这与经济直觉相符,同时验证了假设3-2和3-3。

此外,根据模型回归结果可知,一是以科技期刊文章发表数量表征的东道国科学水平(Science)对我国OFDI的估计系数在1%水平上显著为正,表明我国OFDI带有技术寻求动机,同时,周边国家科学水平(W*Science)对我国OFDI的估计系数也在1%水平上显著为正,说明周边国家科学水平关于我国OFDI存在正向协同效应。二是东道国碳排放水平(Carbon)对我国OFDI的估计系数在1%水平上显著为负,而能源消耗、工业排放和交通运输排污是碳排放主要来源之一,表明工业发展良好的国家可能会对我国OFDI产生挤出效应。三是东道国城市人口占比(City)、工业增加值占比(Industry)、农业增加值占比(Farm)等控制变量在模型回归中对我国OFDI的估计系数虽然不显著,但在相关性分析中与我国OFDI的相关系数在5%水平上显著,说明这些控制变量对我国OFDI具有一定影响。

(四)稳健性检验

为了使研究结论更加可靠,文章进行了一系列穩健性检验:一是替换空间权重矩阵,将“逆距离矩阵”替换为“邻接矩阵”和“地理距离空间权重矩阵”重新进行回归;二是将OFDI存量替换为OFDI流量;三是将核心解释变量滞后一期;四是基于SYS-GMM估计方法进行模型估计;五是选取工具变量,基于2SLS估计方法进行模型估计2。

1.替换空间权重矩阵

空间权重矩阵的选取对模型估计结果具有较为明显的差异化影响,因此,本文将“逆距离矩阵”替换为“邻接矩阵”和“地理距离空间权重矩阵”,以检验模型回归结果的稳健性。根据相应空间权重矩阵模型回归结果可知,替换空间权重矩阵后的模型回归结果与原空间计量模型回归结果并无实质性差异,说明本文研究结论具有稳健性。值得关注的是,根据邻接矩阵回归结果可知,在模型(2)中经济复杂性对我国OFDI的估计系数为负,显著性水平有所降低,说明东道国经济复杂性对我国OFDI具有负向影响,但影响较为微弱,主要通过市场需求间接作用于我国OFDI。考虑相邻国家空间溢出效应的情况下,相较表4模型回归结果,市场需求指数与经济复杂性交互项空间溢出效应的显著性有所提升,从不显著升为10%显著性水平,说明以地理范围覆盖小的邻接矩阵为空间权重矩阵的情况下,市场需求指数与经济复杂性交互项空间溢出效应的识别度较高。进一步而言,国家间市场需求与经济复杂性协同的空间溢出效应具有显著的局域特征,局限于相邻国家,地理距离空间权重矩阵回归结果也证实这一点。与此同时,以地理距离扩大、覆盖全球的地理距离空间权重矩阵为矩阵的情况下,相较表4模型回归结果,市场需求指数正向空间溢出效应的估计系数(显著性)从5.474(1%显著性水平)降为1.005(10%显著性水平),说明国家间市场需求的空间溢出效应具有一定的局限性,局限于地理距离相近的国家。

2.替换OFDIS

相较对外直接投资存量(OFDIS),对外直接投资流量(OFDIF)对投资区位变化更敏感,由于投资流量主要反映跨国企业当期投资区位决策,而投资存量还涉及东道国在位企业OFDI区位调整(黄友星等,2021),故本文采用对外直接投资流量作为对外直接投资存量替代指标进行稳健性检验。根据模型回归结果可知,OFDIF回归结果与存量回归结果并无太大差异,说明模型结果具有稳健性。值得注意的是,东道国经济复杂性的估计系数虽仍然为负,但与表4模型回归结果相比,其显著性降低,由10%显著性水平降为不显著。说明关于中国OFDI流量,经济复杂性的负向影响较微弱。

3.核心解释变量滞后一期

考虑模型可能存在的内生性问题,本文将市场需求、经济复杂性滞后一期以考察模型结果稳健性。核心解释变量滞后一期的模型回归结果与原计量模型回归结果并无实质性差异。值得关注的是,滞后一期的东道国经济复杂性对我国OFDIS的直接效应为-0.138,在5%水平上显著,说明考虑滞后效应的情况下,东道国经济复杂性对我国OFDIS具有显著负向直接效应。考虑空间效应的情况下,滞后一期的经济复杂性的空间溢出效应为正,不显著,说明国家间滞后一期的经济复杂性关于我国OFDI的正向协同效应较为微弱。

4.基于SYS-GMM估计方法

考虑OFDI可能存在跨期相关性(黄友星等,2021),本文将滞后一期的OFDI存量(OFDIS_lag)纳入模型,并基于系统广义矩估计方法(SYS-GMM)进行面板数据模型估计,以解决模型内生性问题。基于SYS-GMM估计方法的模型回归结果与原空间计量模型回归结果并无实质性差异。并且在模型(2)中,经济复杂性对OFDIS的总效应由-0.139(10%显著性水平)变为-0.107(1%显著性水平),说明经济复杂性对我国OFDI的负向影响增强。

5.基于2SLS估计方法

为了降低市场需求、经济复杂性与我国OFDI之间双向因果关系导致的内生性偏误,文章使用工具变量法进行稳健性检验。在选取工具变量过程中,参考相关学者类似的研究,选取地理因素与气候因素构造的工具变量进行检验,发现该类型工具变量不满足弱工具变量检验,故予以排除。笔者尝试在世界银行数据库中寻找与内生解释变量相关的指标,并通过弱工具变量检验和过度识别检验判断其是否符合条件。最终,本文选择“15-64岁人口占比”、“女性人均生育数”与“货物和服务进口占比”作为市场需求工具变量,主要理由如下:第一,15-64岁人群的消费需求较为旺盛,其所占人口比重越大,越能够带动社会需求增加,进而吸引我国市场寻求型OFDI;第二,女性人均生育数增加可以刺激市场需求增加,与市场需求相关性较高,并且在新古典经济增长理论中,人口增长率被视为外生变量,从某种程度上反映该工具变量具有一定外生性;第三,货物和服务进口占比侧面反映东道国市场需求状况,并通过刺激需求这一途径促进我国OFDI。与此同时,选取“广义货币占比”、“食品生产指数”作为经济复杂性工具变量,原因在于:第一,广义货币占比直接影响基础利率,进而影响企业生产扩张积极性,对一国生产水平提高具有深刻影响;第二,食品生产指数侧面反映一国生产水平,与经济复杂性相关度较高。基于二阶段最小二乘法(2SLS)的模型回归结果与原计量模型回归结果无显著性差异,市场需求对我国OFDI的促进作用、中介作用以及经济复杂性的调节作用均成立。同时,弱工具变量检验的Cragg-Donald Wald F统计值大于15%水平临界值以及过度识别检验Hansen-J检验P值大于10%,说明本文选取的工具变量不仅与内生解释变量高度相关,同时也具有外生性。

(五)异质性分析

1.发达国家与发展中国家

为了研究处于不同发展阶段的国家市场需求对我国OFDI的具体影响,同时鉴于东道国市场需求对我国OFDI的影响在发展中国家与发达国家存在一定差异,相关研究尚未对此达成一致。本文将样本分为发达国家与发展中国家进行异质性分析,以期进一步厘清东道国及其周边国家市场需求对我国OFDI的影响以及经济复杂性的作用,从而为我国OFDI发展提供详细建议。相关结果如表5、表6所示。

据表5发达国家回归结果可知,模型(2)中东道国经济复杂性对我国OFDI存量的估计系数为-0.390,在5%水平上显著,相较基准回归结果,其显著性有所提升,说明在发达国家,经济复杂性的负向作用增强。同时根据模型(3)可知,周边国家经济复杂性对东道国市场需求的估计系数为-0.719,在1%水平上显著,说明周边国家经济复杂性对东道国市场需求具有负向影响,结合模型(4)中周边国家经济复杂性对我国OFDI存量的估计系数显著为正,说明国家间经济复杂性关于我国OFDI的竞争效应与协同效应并存,以致在模型(2)中,周边国家经济复杂性对我国OFDI存量总体影响不显著。

据表6发展中国家回归结果可知,模型(1)中东道国市场需求对我国OFDI存量的估计系数为-1.615,在1%水平上显著,说明发展中国家市场需求负向影响我国OFDI,究其原因在于:一是我国对发展中国家直接投资主要集中于基础设施建设、矿产、石油开发等领域,而经济落后国家基础设施建设、资源开发能力比较薄弱,其基建需求旺盛以及迫切希望将资源变现;二是出于“周边是首要”考虑,我国不断扩大对周边国家投资,助力周边国家发展,同时,加强对非洲国家的援助,同为第三世界国家,中国十分重视与非洲国家的友好关系,为其援建成套项目,帮助非洲国家脱离贫困;三是在发展中国家经济蓬勃发展过程中,中国OFDI面临来自欧美国家的投资竞争。在模型(5)中,东道国市场需求与经济复杂性交互项的估计系数为-0.368,在1%水平上显著,结合前文实证分析,说明东道国经济复杂性具有放大市场需求对我国OFDI影响的特性。在考虑空间效应的情况下,周边国家市场需求对我国OFDI存量的估计系数为-19.355(1%水平上显著),说明发展中国家间市场需求关于我国OFDI存在负向竞争效应,究其原因在于基础设施建设等项目所需资金巨大,由于资金有限,往往不能多个项目同时进行,只能“优中选优”。例如,在坦桑尼亚巴加莫约港口建设中断时,中国果断选择吉布提的曼德海峡作为替代港口,并修筑亚吉铁路,给吉布提经济发展带来极大便利,而坦桑尼亚的发展却不容乐观。但经济复杂性的正向协同效应可以抑制该影响,表现在市场需求与经济复杂性空间交互项的估计系数为正。

2.“一带一路”国家与非“一带一路”国家

“一带一路”倡议为外循环提供广阔空间平台,通过与沿线国家深化投资合作,推动中国形成东西双向、海陆并进多层次多渠道开放新格局。“一带一路”倡议提出以来,中国对“一带一路”沿线国家OFDI显著增加。基于此,本文将样本分为“一带一路”沿线国家和非“一带一路”沿线国家进行异质性分析,结果如表7和表8所示。

根据表7和表8可知,在非“一带一路”沿线国家模型回归结果中,东道国经济复杂性对我国OFDI存量的估计系数为0.175,不显著,说明东道国经济复杂性对我国OFDI存量表现为微弱的促进作用。并且经济复杂性对市场需求指数的估计系数为0.043,在1%水平上显著,说明在非“一带一路”沿线国家,东道国经济复杂性通过市场需求间接促进我国OFDI,而“一带一路”沿线国家却与之相反。在引入“第三国”效应的情况下,“一带一路”沿线国家“第三国”经济复杂性的估计系数为1.447,在1%水平上显著,而非“一带一路”沿线国家的估计系数为0.5,不显著,说明经济复杂性的正向空间溢出效应在“一带一路”沿线国家得以强化,而在非“一带一路”沿线国家表现不明显。与此同时,“一带一路”沿线国家和非“一带一路”沿线国家的“第三国”市场需求估计系数虽然为正,但不显著,说明市场需求在两个子样本中的正向空间溢出效应不明显,国家间市场需求的协同效应在这两个子样本中没有得到体现,主要原因在于“一带一路”沿线国家在地理位置上呈带状分布,区域集聚性较差,国家间经济影响辐射有限。

五、结论与政策建议

(一)结论

本文结合新发展格局的构建要求,计量分析东道国市场需求、经济复杂性对我国OFDI的定量影响及其机制,通过构建空间计量模型分析2007—2019年东道国及其周边国家市场需求对我国OFDI存量及流量的影响情况,试图为新形势下OFDI发展逻辑寻找历史与经验依据,文章主要研究结论总结如下:

第一,总体而言,东道国及其周边国家市场需求对我国OFDI具有显著积极影响。研究发现,自2007年以来市场需求始终是影响我国OFDI决策及其海外存续的重要因素之一,尽管不同历史阶段OFDI主流类型不同,特别是自2008年全球金融危机以来,战略资产寻求型、技术寻求型OFDI逐渐兴起并受到广泛关注,但事实已经开始证明市場需求是蕴藏在OFDI背后最合乎逻辑的根本因素;第二,中介效应分析表明,经济复杂性对OFDI的影响更多通过市场需求起作用;调节效应分析表明,经济复杂性正向调节市场需求对OFDI的影响,即在相同的市场需求水平下,一国经济复杂性越高,我国OFDI越倾向进入其中并得以存续;第三,将样本按照国家发展阶段划分为发达国家和发展中国家进行异质性分析表明,发展中国家市场需求对我国OFDI具有负向影响,而发达国家与之相反。我国对发达国家OFDI市场寻求的总体特征明显,而对发展中国家OFDI的市场寻求特征较弱,主要满足发展中国家的基建需求与我国的能源需求。需要特别指出的是,发展中国家市场需求具有显著的负向溢出效应,即一国周边国家的市场需求扩张会显著降低其获得的OFDI。说明发展中国家的市场需求在争取我国OFDI方面,存在相互替代关系。此外,无论在发达国家还是发展中国家回归结果中,经济复杂性均具有放大东道国市场需求对我国OFDI影响的特性;第四,分区域研究表明非“一带一路”沿线国家经济复杂性对我国OFDI的影响为正,而“一带一路”沿线国家则为负,印证了我国进入“一带一路”国家的OFDI更多围绕基础设施建设、初级产品加工以及矿产资源开采,并不十分看重东道国经济复杂性背后蕴含的工业产品生产制造水平这一现实。

新发展格局要求统筹内外循环,以外循环支撑内循环主体地位,以内外部需求托举整个供给侧结构性改革。回顾OFDI政策环境,2017年开始我国对OFDI的政策转变既是世界投资形势深刻变化使然,也是新发展格局蓄势而出的前奏。在我国海外并购遭遇东道国越来越严格的限制,只能进入文娱、酒店、俱乐部、房地产等项目的情形下,资本留守国内支撑内循环发展符合经济形势发展要求。OFDI要么“不出去”,要么在“走出去”过程中加强资本控制力和市场识别力(刘志彪,2020)。OFDI以海外企业经营控制权为目标,本质上已具备一定程度资本控制力,关键要以东道国市场需求为基本导向,以畅通内外循环和保证供应安全为基本考量,在此基础上兼顾其他战略目标。加强资本控制力、市场识别力和要素整合力是新发展格局对OFDI提出的总体要求,本文研究表明我国OFDI具备较好基础,虽被国外学者批评带有战略资产寻求和技术寻求倾向(Akcigit et al.,2020),但市场需求导向特征十分明显。如果仅限于战略资产寻求或技术寻求,那么在当前疫情蔓延和发达国家“技术围堵”形势下,流量和存量应大幅下降,事实是我国OFDI流量规模2020年跃升为世界第一,存量规模稳步提升。较长时间以来以市场需求为基本导向的OFDI构成新发展格局的重要基本面,只有充分满足国际市场需求,东道国才会融入我国外循环,以OFDI链接的内外循环才会得到世界需求力量的支撑。基于上述结论,本文提出以下政策建议。

(二)政策建议

第一,基于新发展格局的价值内涵进一步优化OFDI结构,对跨国公司国际投资类型加强引导。新发展格局要求跨国公司在投资建设海外生产服务基地时,既要面对东道国市场又要面向母国与国际市场。通过对接国内与国际标准,提高中国“走出去”质量,加快中国技术、服务、品牌走出去。构建中国主导的价值链、产业链和创新链,提高生产、服务和技术研发领域国际话语权,支撑我国技术创新机制和研发生产体系建立,形成不断促进国内产业结构升级的动态演进机制,真正意义上深化供给侧结构性改革,推动宏观经济高质量发展与高水平对外开放。

第二,加强对经济复杂性的认识,深入挖掘空间溢出价值,以贸易网络为基础进一步提升投资网络质量。强化产业组织行动之余,应基于生产体系、贸易网络以及市场格局的动态变化,跨越地理局限嵌入核心知识集聚区,塑造“由内而外、内外兼修、内明外宽”的双循环体系。具体地,首先要对现有贸易伙伴国进行分析研究,不仅考虑其作为投资目的地的价值问题,而且考虑其作为投资网络节点或外循环有效环节的价值问题;其次,鼓励跨国企业将产业布置在安全效率、设施优越、需求旺盛、生产复杂性高的东道国,通过规则设计确保产业分工进一步细化,扩张现有贸易网络进而有力提升我国全球生产布局下的经济复杂性水平。最后,培养一大批国际化投资人才,理解掌握世界不同区域的默会学识,熟悉投资网络价值提升与中心化的实施路径。

第三,正确应对发达国家对我国OFDI的政策转向,回归市场需求逻辑,深入挖掘并匹配不同类型市场需求潜力。重点在于持续释放全球生产网络的供给价值,对可能触发欧美发达国家投资审查的项目实行主动限制。同时,进一步加强对周边友好国家以及非洲国家的援建,在逐渐完善其基础设施的同时,配之以更多“周边投资”,从供需两侧培育东道国及其周边国家的外循环价值,重点建设海外生产基地、大型贸易港口、海外工业园区、海外物流园区、海外金融集聚区等外循环节点,进而有力支撑我国全球外循环的整体布局。

第四,综合把握市场需求、空间溢出与经济复杂性协同规律,推进“一带一路”与RCEP等高层次国际合作平台建设。我国OFDI应综合权衡双循环战略利益、市场利润、生产技术水平提升与经济复杂性系统嵌入等多元目标价值,注意战略与战术结合、长远与眼前结合、动态与静态结合。具体而言,首先应进一步与合作国家增强政治、文化互信,加强经济合作、实现利益共享;其次要把握协同规律,促进OFDI绩效提升,增强我国在国际合作平台上的影响力与吸引力;再次,要因地制宜升级与不同国家之间的双边或多边投资协议,推动合作“走实走深”。最后,将价值链低端下放,在我国主导或参与主导的国际合作平台中塑造产业阶梯层次,为我国过剩产能转移、外附产能形成提供有利条件。总之,要在战略利益、市场利益、产业技术利益的不同序列优先级中找到发起OFDI占优策略。

最后,本文以“双循环”新发展格局下东道国市场需求、经济复杂性与我国对外直接投资为研究对象,主要探究新发展格局下东道国及其周边国家市场需求与我国OFDI的经济联系,以及经济复杂性调节东道国市场需求对我国OFDI影响的作用强弱。文章选题贴合当下研究热点,丰富了新兴国家OFDI投资动机及其影响因素的相关探讨。后续研究將从两个方向进一步展开:一是从微观或中观出发实证东道国市场需求对企业海外投资的影响是否显著。二是通过理论分析,主要是数理模型推导经济复杂性对我国OFDI的影响机制。

参考文献

陈俊聪、黄繁华,2013,“对外直接投资与出口技术复杂度”,《世界经济研究》,第11期,第74-79+89页。

陈兆源,2016,“东道国政治制度与中国对外直接投资的区位选择——基于2000—2012年中国企业对外直接投资的定量研究”,《世界经济与政治》,第11期,第129-156+160页。

崔兆财、周向红、王俐,2020,“经济活动关联度、复杂性与地区就业增长——一个精明专业化的分析框架”,《财经论丛》,第5期,第3-11页。

董艳、张大永、蔡栋梁,2011,“走进非洲——中国对非洲投资决定因素的实证研究”,《经济学(季刊)》,第2期,第675-690页。

杜龙政、林伟芬,2018,“中国对‘一带一路沿线直接投资的产能合作效率研究——基于24个新兴国家、发展中国家的数据”,《数量经济技术经济研究》,第12期,第3-21页。

符磊,2015,“中国OFDI逆向技术溢出效应显著吗——考虑环境变量的再检验”,《山西财经大学学报》,第12期,第1-12页。

高培勇,2021,“构建新发展格局,在统筹发展和安全中前行”,《经济研究》,第3期,第4-13页。

贺娅萍、徐康宁,2018,“‘一带一路沿线国家的经济制度对中国OFDI的影响研究”,《国际贸易问题》,第1期,第92-100页。

胡博、李凌,2008,“我国对外直接投资的区位选择——基于投资动机的视角”,《国际贸易问题》,第12期,第96-102页。

黄登仕,2001,“经济复杂性现象研究思路”,《经济学动态》,第1期,第54-57页。

黄亮雄、钱馨蓓、李青,2018,“领导人访问与中国企业在‘一带一路沿线国家的海外并购”,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》,第6期,第47-60页。

黄新飞,2022,“双循环背景下的对外投资研究新进展——专题导语”,《中山大学学报(社会科学版)》,第2期,第167-168页。

黄友星、韩婷、赵艳平,2021,“东道国知识产权保护与中国对外直接投资,直接效应与空间溢出效应的分析”,《世界经济研究》,第9期,第81-98+135-136页。

蒋冠宏、蒋殿春,2012,“中国对外投资的区位选择,基于投资引力模型的面板数据检验”,《世界经济》,第9期,第21-40页。

蒋冠宏、蒋殿春,2014,“中国企业对外直接投资的‘出口效应”,《经济研究》,第5期,第160-173页。

李国平、罗心然,2017,“京津冀地区人口与经济协调发展关系研究”,《地理科学进展》,第1期,第25-33页。

李天籽、谢沐芳,2020,“对外直接投资与制造业企业产能利用率——影响与机制”,《世界经济文汇》,第4期,第102-120页。

李雪松、赵宸宇、聂菁,2017,“对外投资与企业异质性产能利用率”,《世界经济》,第5期,第73-97页。

刘和平、魏一鸣、范英、徐伟宣,2000,“复杂性科学及其在经济领域中的应用”,《中国管理科学》,第S1期,第248-257页。

刘鹤,2021,“加快构建以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局”,《资源再生》,第9期,第51-54页。

刘志彪,2020,“重塑中国经济内外循环的新逻辑”,《探索与争鸣》,第7期,第42-49页。

罗伟、葛顺奇,2013,“中国对外直接投资区位分布及其决定因素——基于水平型投资的研究”,《经济学(季刊)》,第3期,第1443-1464页。

马述忠、刘梦恒,2016,“中国在‘一带一路沿线国家OFDI的第三国效应研究:基于空间计量方法”,《国际贸易问题》,第7期,第72-83页。

毛征兵、范如国、陈略,2018,“新时代中国开放经济的系统性风险探究——基于复杂性系统科学视角”,《经济问题探索》,第10期,第1-24页。

邵宇佳、刘文革、陈红,2020,“制度距离、投资动机与企业OFDI区位选择——中国对外直接投资‘制度风险偏好的一种解释”,《西部论坛》,第2期,第95-108页。

盛昭瀚、马军海,2000,“管理科学,面对复杂性Ⅲ——经济时序动力系统最佳时序采样间隔分析研究”,《管理科学学报》,第1期,第100-105页。

宋维佳、许宏伟,2012,“对外直接投资区位选择影响因素研究”,《财经问题研究》,第10期,第44-50页。

谭畅、刘林青,2019,“知识资本对国家优势产业组合深度与广度复杂性的差异化影响分析”,《国际经贸探索》,第7期,第40-53页。

王佳、刘美玲,2019,“OFDI对母国高技术产业出口技术复杂度影响研究”,《科技管理研究》,第2期,第241-247页。

王丽、韩玉军,2018,“中国OFDI逆向技术溢出对出口技术复杂度的影响研究”,《现代经济探讨》,第2期,第53-61页。

王恕立、向姣姣,2015,“制度质量、投资动机与中国对外直接投资的区位选择”,《财经研究》,第5期,第134-144页。

王晓颖,2018,“东道国自然资源禀赋、制度禀赋与中国对ASEAN直接投资”,《世界经济研究》,第8期,第123-134+137页。

王永中、赵奇锋,2016,“风险偏好、投资动机与中国对外直接投资:基于面板数据的分析”,《金融评论》,第4期,第1-17+124页。

文余源、杨钰倩,2021,“投资动机、制度质量与中国对外直接投资区位选择”,《经济学家》,第1期,第81-90页。

吴金龙、陈启斐、傅康生,2021,“服务业对外直接投资的出口效应——基于我国微观企业的研究”,《南方经济》,第10期,第66-84页。

吴晓波、丁婉玲、高钰,2010,“企业能力、竞争强度与对外直接投资动机——基于重庆摩托车企业的多案例研究”,《南开管理评论》,第6期,第68-76页。

杨连星、刘晓光,2016,“中国OFDI逆向技术溢出与出口技术复杂度提升”,《财贸经济》,第6期,第97-112页。

叶娇、崔传江、和珊,2017,“企业OFDI与出口产品技术提升:基于微观企业数据研究”,《世界经济研究》,第12期,第81-93+134页。

袁铂宗、祁欣,2021,“对外投资合作促进‘双循环新发展格局的实践路径及优化对策”,《国际贸易》,第9期,第52-60頁。

张海波,2014,“对外直接投资对母国出口贸易品技术含量的影响——基于跨国动态面板数据模型的实证研究”,《国际贸易问题》,第2期,第115-123页。

張纪凤,2014,“中国企业海外R&D投资影响因素的实证研究”,《国际经贸探索》,第7期,第74-83页。

张相伟、龙小宁,2018,“中国对外直接投资具有跨越贸易壁垒的动机吗”,《国际贸易问题》,第1期,第135-144页。

张裕东、姚海棠,2021,“人口集聚影响居民信息消费的溢出效应与集聚效应”,《经济问题探索》,第2期,第31-37页。

周超、刘夏、辜转,2017,“营商环境与中国对外直接投资——基于投资动机的视角”,《国际贸易问题》,第10期,第143-152页。

宗芳宇、路江涌、武常岐,2012,“双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择”,《经济研究》,第5期,第71-82+146页。

邹全胜,2005,“美国对外直接投资的演变及其影响”,《世界经济与政治论坛》,第1期,第46-50页。

Akcigit, U., S. T. Ates, J. Lerner, R. R. Townsend and Y. Zhestkova, 2020, Fencing off Silicon Valley: Cross-Border Venture Capital and Technology Spillovers, National Bureau of Economic Research, 1-56.

Alfalih, A. A. and T. B. Hadj, 2020, “Foreign Direct Investment Determinants in An Oil Abundant Host Country: Short and Long-run Approach for Saudi Arabia”, Resources Policy, 66: 101616.

Alon, I. and J. R. McIntyre, 2008, Globalization of Chinese Enterprises, New York: Palgrave Macmillan.

Artige, L. and R. Nicolini, 2010, “Market Potential, Productivity and Foreign Direct Investment: Some Evidence from Three Case Studies”, European Planning Studies, 18(2): 147-168.

Asiedu, E., 2002, “On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries, Is Africa Different?”, World Development, 30(1): 107-119.

Baleix, J. M. and F. C. Caccia, 2020, “Dragon Meets Bull: The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment in Spain”, Global Business and Economics Review, 22(4): 402.

Blonigen, B. A., 2005, “A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants”, Atlantic Economic Journal, 33: 383-403.

Blonigen, B. A., R. B. Davis, G. R. Waddell and H. T. Naughton, 2007, “FDI Spatial Autoregressive Relationship in Foreign Direct Investment”, European Economic Review, 51: 1303-1325.

Buckley, P. J., L. J. Clegg, A. R. Cross, X. Liu, H. Voss and P. Zheng, 2007, “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment”, Journal of International Business Studies, 38(2): 499-518.

Cantwell, J. A. and P. E. Tolentino, 1990, “Technological Accumulation and Third World Multinationals”, University of Reading, Discussion Paper in International Investment and Business Studies, No.1391.

Chang, S. C. , 2014, “The Determinants and Motivations of China's Outward Foreign Direct Investment: A Spatial Gravity Model Approach”, Global Economic Review, 43(3): 244-268.

Cooke, F. L., G. Wu, J. Zhou, C. Zhong and J. Wang, 2018, “Acquiring Global Footprints: Internationalization Strategy of Chinese Multinational Enterprises and Human Resource Implications”, Journal of Business Research, 93(DECA): 184-201.

Dunning, J. H., 1998, “Location and the Multinational Enterprise, a Neglected Factor?”, Journal of International Business Studies, 29(1): 45-66.

Dunning, J. H., 2001, “The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production Past Present and Future”, International Journal of the Economics of Business, 8(2): 173-190.

Filippaios, F. and M. Papanastassiou, 2010, “US Outward Foreign Direct Investment in the European Union and the Implementation of the Single Market: Empirical Evidence from a Cohesive Framework”, Jcms Journal of Common Market Studies, 46(12): 969-1000.

Gaubert, C., 2018, “Firm Sorting and Agglomeration”, American Economic Review, 108(11): 3117-3153.

Helpman, E., 1984, “A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations”, Journal of Political Economy, 92(3): 451-471.

Hidalgo, C. A. and R. Hausmann, 2009, “The Building Blocks of Economic Complexity”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(26): 10570-10575.

Holtbrügge, D. and H. Kreppel, 2012, “Determinants of Outward Foreign Direct Investment from BRIC Countries: An Explorative Study”, International Journal of Emerging Markets, 7(1): 4-30.

Kojima, K. and T. Ozawa, 1984, “Micro-and Macro-Economic Models of Direct Foreign Investment, Toward a Synthesis”, Hitotsubashi Journal of Economics, 25(1): 1-20.

Lee, P. T., Z. Hu, S. Lee, K. Choi and S. Shin, 2018, “Research Trends and Agenda on the Belt and Road (B&R) Initiative with a Focus on Maritime Transport”, Maritime Policy & Management, 45(3): 282-300.

Lipsey, R. and M. Weiss, 1984, “Foreign Production and Exports of Individual Firms”, Rev. Econ. Stat, 66: 304-307.

Markusen, J. R., 1984, “Multinationals, Multi-Plant Economies, and the Gains from Trade”, Journal of International Economics, 16(3): 205-226.

Markusen, J. R., 2002, “Multinational Firms and the Theory of International Trade”, MIT Press.

Mascarenhas, B., 1992, “Order of Market Entry and Performance in International Markets”, Strategic Management Journal, 13(7): 499-510.

Milelli, C. and A. Sindzingre, 2013, “Chinese Outward Foreign Direct Investment in Developed and Developing Countries: Converging Characteristics?”, EconomiX Working Papers, No. 2013-34.

Montonen, S., 2015, “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment: The Case of Africa and South America”, Master's Thesis, Aalto University, Finland.

Quer, D., E. Claver and L. Rienda, 2012, “Political Risk, Cultural Distance, and Outward Foreign Direct Investment: Empirical Evidence from Large Chinese Firms”, Asia Pacific Journal of Management, 29(4): 1089-1104.

Santiago,C.,1987, “The Impact of Foreign Direct-Investment on Export Structure and Employment Generation”, World Development, 15: 317-328.

Silva-Oliveira, K., E. Kubo, M. J. Morley and R. M. Cndido, 2021, “Emerging Economy Inward and Outward Foreign Direct Investment: A Bibliometric and Thematic Content Analysis”, Management International Review, 61(5): 643-679.

Smith, W. R., 1956, “Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies”, Journal of Marketing, 21(1): 3-8.

Stallkamp, M., B. C. Pinkham, A. P. J. Schotter and O. Buchel, 2018, “Core or Periphery? The Effects of Country-of-origin Agglomerations on the Within-country Expansion of MNEs”, Journal of International Business Studies, 49(8): 942-966.

Wang, B. and K. Gao, 2019, “Forty Years Development of Chinas Outward Foreign Direct Investment, Retrospect and the Challenges Ahead”, China & World Economy, 27(3): 1-24.

Wells, L. T., 1977, “The Internationalization of Firms from Developing Countries”, MA: MIT Press.

You, K. and O. H. Solomon, 2015, “Chinas Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment, An Industrial Level Analysis”, China Economic Review, 34: 249-260.

Yu, C. M. J., 1990, “The Experience Effect and Foreign Direct Investment”, Weltwirtschaftliches Archiv, 126(4): 561-580.

Abstract: The Fifth Plenary Session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China proposed to accelerate the establishment of the new development paradigm featuring dual circulation, in which domestic and overseas markets reinforce each other, with the domestic market as the mainstay. This is a major strategic deployment made by the CPC Central Committee with Comrade Xi Jinping at its core to adapt to the worlds unprecedented changes in a century and accelerate changes, focusing on the fact that China is about to enter a new stage of development. It is of great significance to Chinas economic and social development to build a high-quality external circulation with a larger scope, higher levels and multiple structures, focusing on internal circulation. In the new development paradigm, the market demand of the host country is not only the basic driving force for the extension of the external circulation, but also the key factor affecting the geographical distribution of outward foreign direct investment (OFDI), and its theoretical and practical value should be further explored.

The article mainly explores the economic connection between the market demand of the host country and its neighboring countries and Chinas OFDI under the new development paradigm, and the role of economic complexity in regulating the influence of the host countrys market demand on Chinas OFDI, mainly aiming at the following three aspects: First, analyze the quantitative impact of the market demand of the host country integrating the depth, breadth and density of the demand on Chinas OFDI. Second, introduce the “third country” effect to demonstrate the spatial economic impact of market demand in the host countrys neighboring countries on Chinas OFDI in the host country, and test the positive and negative nature of the spatial spillover effect. Third, introduce economic complexity variables, analyze its moderating role in the relationship between host country market demand and Chinas OFDI. The research conclusions show that: First, Chinas OFDI as a whole has the characteristics of approaching the market demand of the host country, and the economic complexity of the host country will strengthen this characteristic. Second, after the introduction of the “third country” effect, the market demand of the host countrys neighboring countries has a significant positive spatial spillover effect, and the strong market demand of the host countrys neighboring countries will stimulate China to invest more OFDI in the host country. Finally, the spatial spillover effect of introducing economic complexity is promoted, indicating that the host country with a more complete processing system and higher technical level not only attracts Chinese OFDI according to its own characteristics, but also radiates its economic influence and helps other neighboring host countries to gain the favor of Chinese investors.

The research in this paper not only enriches the discussion of the investment motivation and influencing factors of OFDI in emerging countries, but also finds a historical and empirical basis for the development logic of OFDI in China under the new situation, and provides targeted suggestions for the development of OFDI in combination with the value connotation of the new development paradigm.

Keywords: External Circulation; Host Country Market Demand; OFDI; Economic Complexity; Spatial Econometric Model

(責任编辑:徐久香)