江苏省肉鸭笼养不同规格笼型应用效果评价

2023-06-06郗正林刘俊岭何宗亮

郗正林 刘俊岭 何宗亮

摘 要:笼养肉鸭的笼型规格不一给养殖者选型带来困难,并制约笼养技术的推广应用。目前肉鸭笼存在单元笼底面积、笼高、顶网设置、层叠层次、拉筋材质与间距、底网与清粪履带间距等诸多不同,不仅影响鸭舍的空间使用率、笼内饲养密度、标准负压设定和设施故障率等因素,还会影响生产性能。因此,做好不同笼型的应用评价,不仅有助于肉鸭笼养技术的完善及提高,还为专业化的笼具设计与安装提供了参考依据。

关键词:肉鸭笼养;笼型规格;效果评价;技术熟化

中图分类号:S835.2文献标识码:A文章编号:1673-1085(2023)03-0034-08

江苏肉鸭生产处在转型升级的关键阶段,而肉鸭笼养是转型升级的重要成果体现之一。江苏肉鸭笼养技术在众客食品、智勤牧业、桂柳牧业和忠意食品等大企业的实践探索与推进下逐渐完善并熟化。但不可否认的是:在实际生产中,笼养带来诸多有益效果同时也带来很多困难,其中之一就是肉鸭笼的不定型,成为决定笼养成败的关键因素之一。为此,笔者在整体调研江苏省笼养鸭笼应用现状及效果的基础上,结合近几年来江苏笼养肉鸭实践中的经验教训和科研探索,做初步总结,供养殖者参考,以促进笼养技术的完善与熟化。

1 江苏肉鸭笼养笼型差异

江苏现有笼养肉鸭均采用架式叠层鸭笼,但在笼型选择与组件安装上存在单元笼底面积、高度、顶网设置、层叠层次、拉筋材质与间距、底网与清粪履带间距等多方面不同,对饲养效果也影响各异。

1.1 单元笼底网面积的差异

实践生产中,单元笼规格存在大单元和小单元之分。

1.1.1 大单元笼规格为1.1 m×2 m,有2种饲养方式:一种为育雏育成分段养殖,设专门化的育雏舍和育成舍,育雏舍与育成舍比为1:3。育雏每笼80只,密度36只/m2左右,育雏期8~10 d后,转入育成舍,每笼25~27只,密度13~14只/m2;另一种为育雏育成一体化设计,养殖参数相同,中间笼育雏,育雏8~10 d后上下分笼。

1.1.2 小单元笼规格参数较多,有1.1 m×1 m、1.1 m×1.1 m、1.1 m×1.15 m、1.1 m×1.135 m、1.1 m×1.2 m和1.1 m×1.35 m等多种规格,一般选用1.1 m×1.135 m和1.1 m×1.35 m规格最多。对于1.1 m×1.135 m笼具:育雏每笼45只;8~10 d分笼,成鸭每笼15~17只,而对于1.1 m×1.35 m笼具:育雏每笼55~60只;8~10 d分笼,成鸭每笼17~19只。

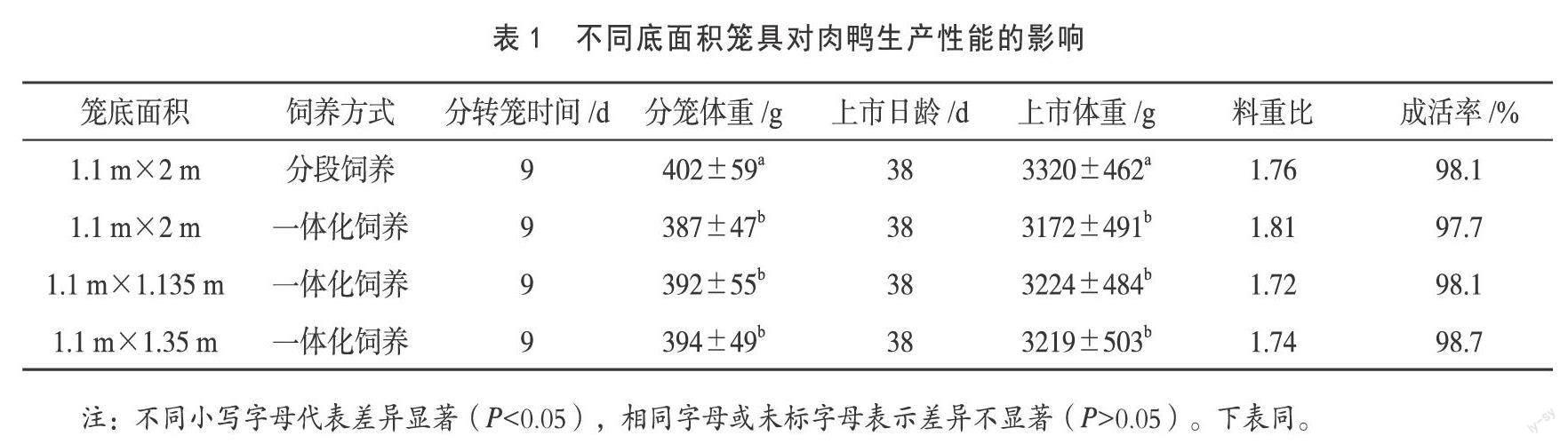

1.1.3 饲养效果比较 就饲养效果而言,在笼具其他规格参数一致,品种为正规种鴨场提供的相同来源的樱桃谷肉鸭,养殖参数规范统一的情况下,大单元分割笼分段饲养的分笼体重及上市体重均显著高于其它笼型(P<0.05),但成活率无差异(P>0.05);一体化养殖的不同笼型之间生长性能与成活率差异不显著(表1)。

从表1可以看出,在养殖密度及饲养方式相同的情况下,单元笼底面积大小在一定范围内不影响肉鸭生产性能;大单元笼分段饲养能更好地满足肉鸭不同阶段精细管理的要求,但转舍转笼工作量相对较大且要求高,在实际生产过程中采用较少。

1.2 单元笼高度的差异

以常见的架式层叠三层笼为研究对象,通过对肉鸭笼养现状调查,每列笼具总高在1.80~2.10 m,主要分为三种类型。第一种类型:单列总高1.82 m,单层高58 cm,其中每层笼具净高45 cm,笼底距粪带上层8 cm,粪带上下层间距5 cm,笼具底脚高8 cm。第二种类型:单列总高1.92 m,单层高61 cm,其中每层笼具净高48 cm,笼底距粪带上层8 cm,粪带上下层间距5 cm,笼具底脚高8 cm。第三种类型:单列总高2.03 m,单层高65 cm,其中每层笼具净高52 cm,笼底距粪带上层8 cm,粪带上下层间距5 cm,笼具底脚高8 cm。在不考虑其它影响因素的情况下,三种笼高对肉鸭生产性能的影响见表2。

经分析,单层高65 cm的笼型上市体重与单层高61 cm的笼型比较差异显著(P<0.05),与单层高58 cm的笼型比差异极显著(P<0.01);单层高61 cm的笼型与单层高58 cm的笼型比差异显著(P<0.05)。说明笼具层高可影响笼养肉鸭生产性能。

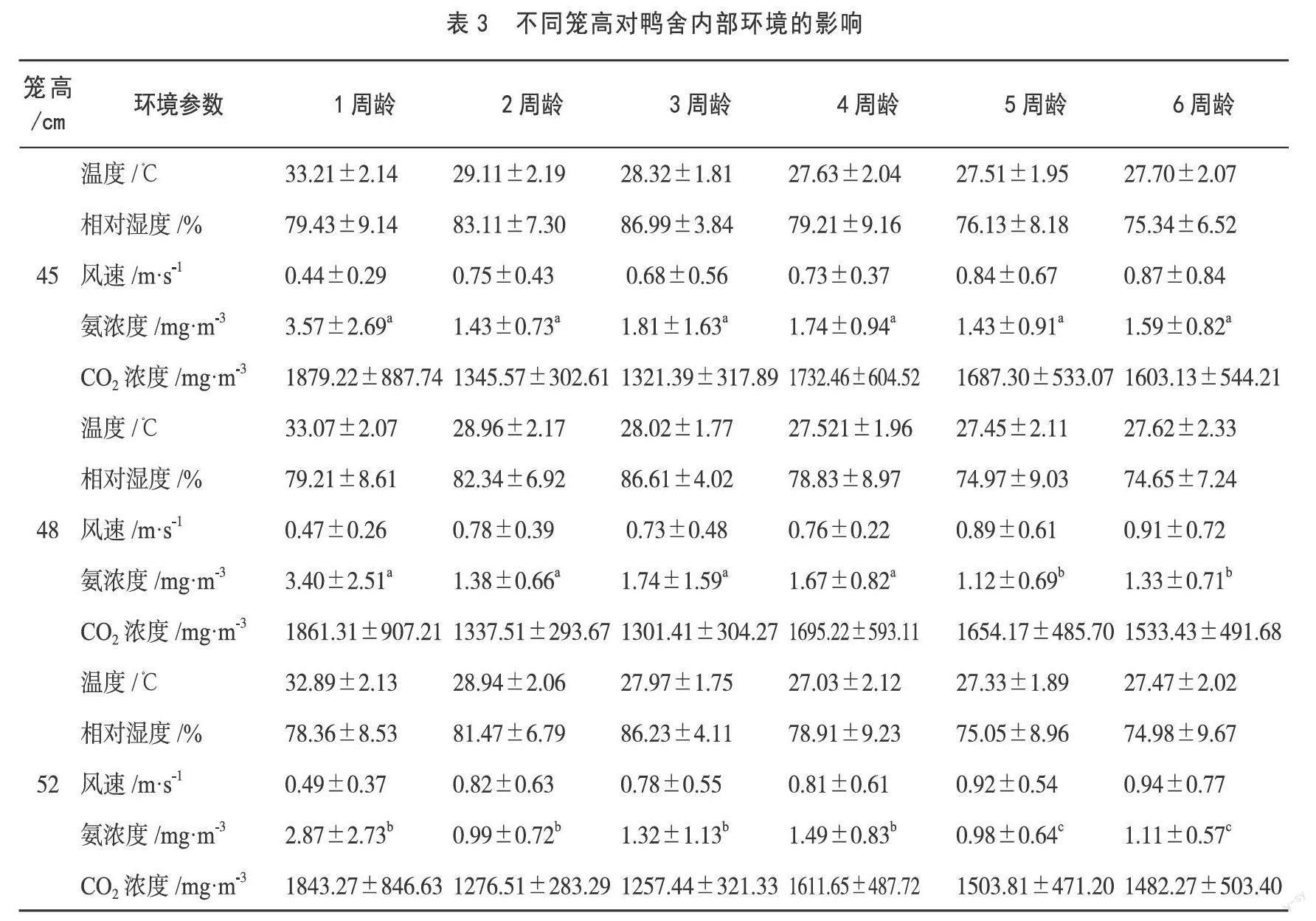

为进一步了解影响机理,我们选择了结构与通风系统完全相同、设施基本相近,仅笼型层高不同的2栋鸭舍进行研究,在养殖参数与环节控制完全相同的情况下,采用JCXT高精度环境检测仪分别在鸭舍10、30、45、60 m多处按上中下三笼点测定温度、相对湿度、风速、氨气浓度与CO2浓度,并求平均值,结果见表3。

从表3可以看出:不同笼高会对笼内环境产生影响。52 cm笼高的笼型在通风性能和环境有害因子等控制上优于笼高48 cm和45 cm的笼型,其中52 cm笼高的笼型1~4周龄舍内氨气浓度与笼高48 cm和45 cm的笼型相比差异显著(P<0.05),5~6周龄舍内氨气浓度与笼高48 cm的笼型相比差异显著(P<0.05),与笼高45 cm的笼型比较差异极显著(P<0.01)。

与此同时,我们对3种笼高下5周龄樱桃谷肉鸭自然站位的高度、宽度和长度进行了测定,结果见表4。

发现肉鸭后期自然展高加上水线与饮水乳头的高度与52 cm的笼高正好贴切,在行为状态上52 cm笼高的笼型能保证后期肉鸭站位更加自然,饮水活动更加舒适。因此,52 cm笼高的笼型更符合专门化肉鸭笼养的生长需求。经分析,笼高52 cm笼型35日龄体重显著低于笼高45 cm和48 cm的笼型(P<0.05)。

1.3 有无顶网的区别

有无顶网是养殖场户衡量笼养设备投入性价比的考量之一。无顶网笼较有顶网笼投资相对节省,层间通透性也相对较好。虽然肉鸭敏感度低,较为温顺,但跑鸭现象时有发生,特别是在抓鸭等应激情况下,而有顶网笼可减少跑鸭风险。据江苏宿迁某肉鸭规模场在上市抓鸭应激时的统计,无顶网笼跑鸭比例为0.57%,有顶网笼跑鸭比例为0.01%(表5);但经分析,在层高与底网面积参数一致的情况下,2种鸭笼的鸭只平均上市体重无显著差异(P>0.05)。

据肉鸭笼养生产者反映,无顶网笼养殖只要侧网高度不低于35 cm,育雏阶段侧网拉筋间隔不大于1.25 cm,保持鸭舍安静,减少应激,跑鸭现象并不常见[1]。只有在突发强应激情况下,跑鸭现象才会出现。因此,无顶网笼养也是一种性价比较高的笼养方式。

1.4 层叠数量的不同

目前,肉鸭笼养层叠层次有三层和四层两种方式,江苏三层笼养占比80%左右,四层笼养占比20%左右,对于相同的单栋鸭舍,四层笼养比三层笼养可多养1/4鸭只,中间两层育雏时为小密度育雏,分笼可延迟到12~13日龄进行,缺点是因空间利用率大,通风、保温等内环境调节难度更大,棚舍热负荷要求更高(表6),易形成闷棚,在侧窗、风管设置上需要更科学合理,同时四层笼养查群、匀料和抓鸭操作不便;三层笼养养殖量相对小,内环境控制更容易,查群、匀料和抓鸭都比较方便,缺点是大密度育雏,分笼必须在9~10日龄进行,育雏观察要及时到位,避免堆积踩踏造成死亡。

1.5 底网拉筋条直径与间距差异

底网是鸭笼中重要的一环,不仅要承受鸭的重量,保证鸭爪能轻松接触底网钢丝,利于平稳站立和行走;还要使绝大部分粪便漏到粪带上,减少底网污染。金属鸭笼底网网格大小视鸭爪大小而定,且网格不能太密,否则会影响漏粪,增加鸭笼成本[2]。底网经向钢丝间距一般取24~26 mm,目前肉鸭笼经向间距多为25 mm;纬线间距不大于鸭爪长度的2/3,通常小于50 mm,目前有40 mm与50 mm 2种规格,肉鸭养殖时均垫设20 mm×20 mm的塑料网。为了使底网具有更好的弹性,笼底拉筋粗细要适宜,目前有2.5 mm口径和3 mm口径两种。从多批次生产效果综合统计,不同口径和间距的底网拉筋条对肉鸭足部皮炎、对称性及成活率都有一定的影响(表7)。

从表7中可以得出:相同拉筋间距25 mm×50 mm,拉筋直径3.0mm的底网在硬度上要比2.5 mm直径大,足部皮炎显著升高(P<0.05),同时弹性小、让劲小,不易造成腿部损伤,不对称性显著降低(P<0.05);拉筋间距25 mm×40 mm在硬度上要比拉筋间距25 mm×50 mm大,足部皮炎率明显要高,差异显著(P<0.05),同时弹性小、让劲小,不易造成腿部损伤,不对称性大大降低(P<0.05);损伤造成的最终成活率上也存在明显差异(P<0.05)。

1.6 底网与清粪履带间距差异

底网与清粪履带间距直接影响夏季肉鸭的散热效果,根据远红外热成像图片看,喙部和腿部散热明显,是主要的散热部位。目前江苏底网与清粪履带间距有8 cm 与10 cm 2种类型,根据相同鸭舍同批樱桃谷鸭夏季(7~8月份)生产效果试验(表8),底网与清粪履带间距10 cm组的上市活重、成活率均显著高于8 cm间距组(P<0.05)。因此,在可能的情况下适当增加底网与清粪履带间距对肉鸭笼养是有益的。江苏某智能设备有限公司根据棚内风速、笼内风速以及肉鸭散热方式,研发了笼底与粪带之间距离15 cm的笼型,环境控制效果更佳。

2 影响笼养成败的关联性因素与问题

2.1 鸭舍空间利用率

鸭舍空间利用率是指鸭笼有效养殖面积总和与鸭舍平面面积的百分比[3]。鸭舍空间利用率不同,单栋养殖规模数量就会不同,舍内小环境因子的变化规律就会不同,合理的空间利用率可以提高单栋鸭舍产出率和经济效益,而过高的空间利用率会提高环境调節的难度。以一栋舍长99 m、宽15 m、檐高4.6 m的鸭舍为例,鸭舍内六列三层或四层笼具分布,每列长度93.5 m,含69组笼具,单组笼具长1.35 m、宽1.1 m,侧边网38 cm,笼具横隔网高40 cm;层高63 cm,其中每层笼具空间净高48 cm,笼底距粪带上层10 cm,粪带上下层间距5 cm,笼具底脚高10 cm。三层笼每列笼具总高1.99 m,鸭笼总有效饲养面积1 844.37 m2,空间利用率为124.2%;四层笼每列总高2.62 m,鸭笼总有效饲养面积2 459.16 m2,空间利用率为165.6%。在实际应用中,四层笼鸭舍内风阻效应明显大于三层笼,对技术的要求更高,调节的难度更大。

2.2 笼内密度

肉鸭笼养可以提高单位面积的饲养量,指的是空间利用率的提升增加了饲养量,而不是绝对地大幅度提升笼内密度。笼舍密度在生产中涵盖了笼舍小群数量、前端雏期密度、终末密度、扩群频度等方面,终末密度决定了单栋养殖规模的多少,终末密度过大会造成鸭舍潮湿、空气污浊[4],而终末密度过小会降低笼舍设施设备的利用率。实际生产中,笼内终末密度大多控制在12~14只/m2,以鸭笼总有效饲养面积1 844.37 m2计,如笼内终末密度为12只/m2,全舍养成数量为22 132只;如笼内终末密度为14只/m2,全舍养成数量为25 821只,二者密度相差3 689只,因此二者在养殖过程中的舍内环境调节也会出现相当大的不同。

2.3 环控能力与负压设定

笼养肉鸭环控是养殖成功与否又一关键因素,环控能力包含正常状态下的保温控湿、通风、光照等保障能力、异常状态的感知能力与突发状态下应急能力、环控能力与设备的状态、饲养人员的技术水平等要素相关联。负压设定是笼养肉鸭通风管理的重要指导数据,也是小窗开启和关闭的重要依据,负压过高和过低都会导致闷棚发生。宽15 m、长99 m、檐高4.6 m的鸭舍标准负压在22~25 Pa之间,鸭舍宽度、高度、长度不同,标准负压也不同,不能套用其它鸭舍的标准负压参数,确定标准负压比较简单有效的办法是通过烟雾试验和观察鸭群状态。负压是一个非常关键也是一个非常复杂的问题,需要针对具体情况进行具体分析,很难直接拿出一个标准的数据,适用于所有棚舍,因此,常常会出现东施效颦造成养殖失败的教训。

2.4 笼养设施的成熟度与故障率

肉鸭笼养设施是近几年来畜牧设备厂家借鉴肉鸡笼养设施演化而来,在技术的成熟度上还有待完善,存在房舍设施结构与肉鸭习性和生长规律不匹配、层高五花八门、喂料下料不均、不同步、喂料机脱轨、撒料和粪带跑偏、割带、断轴、折带等问题,而且需要手动调节风机湿帘小窗导流板,存在使用偏差问题,设施设备的不成熟和故障率水平相对较高也是制约肉鸭笼养技术推广的一个主要因素。

3 肉鸭笼养技术的熟化路径与方法

3.1 熟悉并掌握笼养房舍设施的性能状态,合理规划养殖参数

肉鸭笼养机械化和自动化程度明显高于传统的平养方式,全封闭立体化的养殖对内部环境控制难度也明显高于平养,局域的通风死角、温差甚至些微差异的设施结构尺寸也会对养殖产生意想不到的影响,熟悉并掌握鸭舍内部环境效应与设施设备的性能状态,对科学合理规划养殖参数具有十分重要的指导意义。如根据层高的不同,合理规划笼内密度,可以取得相同的养殖效果,层高影响笼内通透性,后期密度同样影响笼内通透性,二者的叠加效应是肉鸭生长环境的综合成效,单层层高低,养殖密度适当小些,肉鸭生产性能的发挥也可以得到保证[5]。因此,养殖参数的确定一定是要与设施设备的性能相匹配的,已建养殖场在养殖中必须通过摸索确定养殖参数,减少盲目性;新建场在实际运作中,一般是先确定年度养殖规模,选好设备再建房,以确保养殖量与房舍设施的协调性。

3.2 了解并熟悉肉鸭的生理习性和发育规律,合理落实保育技术

肉鸭长速快周期短,受外因干扰大,科学落实保育技术十分重要,如温度设定方面,规划好育雏的起始温度和降温曲线尤显关键。在笼养肉鸭管理过程中,降温曲线是涉及到管理费用和养殖效益非常重要的一条主线,在生產中比较理想的降温模式是7431模式,即首日育雏温度32℃,第一周降温7℃,第二周降温4℃,第三周降温3℃,第四周降温1℃,28 d左右目标温度保持在18℃,直至出栏。降温曲线要根据养殖企业自身情况设定,不可能有固定模式套用,它受外界温度、养殖密度、供温能力、市场行情等要素影响,要具体问题具体分析。在适度设定上育雏的起始湿度应保持在70%~75%,每周下降5%,到第四周后保持在50%~55%[6]。过程中要了解肉鸭生长发育的规律,做好阶段保育工作,如肉鸭生长周期内有2次换羽过程,大约在15~20日龄和25~30日龄期间,这两个各阶段舍内昼夜温差不能大,要保持温度的相对稳定,以防风寒感冒,减少发病率。同时笼养肉鸭比较喜光、喜风、喜凉爽,在光照充足、通风凉爽的位置肉鸭生长性能较好。

3.3 敏感知晓季节性和周间生产的细节微变,做好日常管理

3.3.1 季节性变化有预案 生产中,季节性变化对舍内温度控制影响较大。在春季和冬季,舍内实测温度与设定温度吻合度较好,但育雏段舍内实测温度要略低于设定温度值;在夏季和秋季,舍内实际温度与设定温度差异大,特别是鸭舍脱温后,舍内环境温度要高于设定温度。这是外界环境温热条件所致,特别是在夏季,虽然有湿帘和风机系统的调节,但是舍内温控难度依然较大[7]。在湿度控制方面,育雏期舍内相对湿度处于较低状态,随着日龄的增加,肉鸭用水量和排泄量均增加,湿度明显增大;季节性的特点是秋冬季节舍内相对湿度更高,这与舍内通风量密切相关[8]。掌握季节性变化规律,及时调整日粮及通风等,减少应激,做好季节管理预案,对提高年度收益关系重大。

3.3.2 周间分笼有条理 笼养肉鸭分笼是一项直接决定全程养殖成败的重要管理工作。一般情况下,肉鸭养殖前期分笼相对少,只有一体化育雏在8~10日龄时上下分笼,养殖后期20日龄后分笼要及时,尤其是25日龄以后对后期管理影响大,分笼是否合适,对棚内局部密度有很大影响,局部密度又是在冬春季最小通风情况下造成通风死角的因素之一,因此分笼要及时合理。一般原则是三层笼具上、中、下三层梯次配置,上层比下层多1只,进门端比风机端多一些,科学的分笼可以提高整个鸭群的均匀度。分笼是通过称重数据对局部密度进行适当的调整,因此过程中要多点多方位的采集周末体重数据,来保证分笼的合理性。

3.3.3 日常管理有秩序 一年四季中,凌晨1~5点都是气温最低的时间段。从发病规律的历史数据看:90%以上的疾病发生在这个时间段,因此这个时间段的管理非常关键。有经验的饲养员会在晚间加料,保证能吃到夜间2~3点钟,并把一天的工作安排在这一时间段后,开始匀料、加料、清粪、调压和清理舍内卫生等一系列工作,完成后时间就到了早上6~7点钟了,到此时基本完成一天的主要工作,同时温度会明显上升,风机会正常运转,不会出现闷棚现象,也可以放心休息,当然养殖流程的确定要因时因地因人制宜,不可一概而论,但一天工作的秩序是养殖成功的基本要求。

3.4 探索并创新应用智能化的管理手段,提高智慧养殖的水平[9]

智慧的管理手段可以减少人工的经验误判,当前许多设备厂家采用肉鸭的体感温度来自动调节鸭舍的风机、湿帘和通风小窗,更加精准,更符合肉鸭生理需求。体感温度综合了棚舍内温度、湿度、风速[10],能够较为完整反映出棚舍内鸭的状态。环控采用的体感温度算法结合仿真计算、现场实测数据、环控大数据,对体感温度算法进行优化,更能及时反映鸭群的实时要求,如果这一技术能在生产中大范围应用,对推动肉鸭笼养技术进步具有积极意义。

4 结论与展望

目前江苏各地对笼养肉鸭不同笼型的应用探索对推动发展肉鸭笼养意义重大,当前的应用评价发现:不同笼型规格如笼层的高度、拉筋直径与间距对肉鸭生产性能与品质存在较大影响;科学设定养殖参数对改善笼具养殖缺陷作用明显。因此,及时做好应用评价,不仅对肉鸭笼养技术的完善提高具有促进作用,而且为专业化的笼具设计与安装提供了参考依据。开展进一步的系统应用评价工作,对肉鸭的规模高效发展具有长远促进的作用。

参考文献:

[1] 徐胜林,赵艳,刘琴.肉鸭智能化立体养殖“泰安模式”[J].中国畜牧业,2019(24):52-54.

[2] 黄美淑,吕忠孝.肉鸡笼底网的力学特性与鸡体生长发育的相关性[J]. 北京农业工程大学学报,1991,11(03):62-67.

[3] 王冲,张亚茹,卢国民,等.肉鸭笼养模式与立体网养模式生产性能与经济效益对比分析[J].中国家禽,2019,41(17):64-67.

4] 孙莉.肉鸭平养与笼养舍内环境因子及生产性能的比较研究 [D].合肥:安徽农业大学,2021.

[5] 李明阳.立体多层龙阳肉鸭舍夏冬季环境参数与生产性能的比较研究 [D].南京:南京农业大学,2019.

[6] 孟凡生,王娟.肉鸭层叠式笼养技术的开发与使用[C]//中国畜牧兽医学会.中国畜牧兽医学会2018年学术年会禽病学分会第十九次学术研讨会论文集,2018:417.

[7] 朱永强.密闭式叠层笼养肉鸭环境参数研究[D]. 泰安:山东农业大学,2020.

[8] 林勇,鲍恩财,叶成智,等. 层叠式笼养肉鸭冬季环境测试及通风窗位置优化模拟[J].农业工程学报,2019,35(23):218-224.

[9] 张昌桢,雷小朋,白维维.畜禽智慧养殖研究进展与发展趋势[J].智慧农业导刊,2022(18):11-13.

[10] 姚继红.智慧养殖管理模式在养猪生产中的应用[J],畜禽业,2022(9):37-39.