色彩与旋律:黄梅戏唱词文本音韵探赜

2023-06-02方新

方 新

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241003)

作为音乐文学,声音本就是戏曲艺术创造的核心关切之一。然而,传统戏曲论著较多关注于场上的声音,对纸上声音的关注则极少。现代以来,以王力、郭绍虞等为代表的汉语音韵学家对于古典诗歌和辞赋的格律开展了一系列探索,并初步形成了建立“文艺音韵学”的构想①沈祥源提出“文艺音韵学”的设想:作为“一门独立的学科,它不是文学知识和音韵知识的简单拼合,而是以研究作品的语音美为中心而构成的科学整体,它有自身的特点,能够自成系统。”(沈祥源《文艺音韵学》,武汉大学出版社1998年版,第5页)但实际上,文艺音韵学的推进并不尽如人意。这里所说“初步形成”,是注意到现代以来,学界虽在借鉴传统声韵学的基础上对文学作品声韵开展了研究,但多是关注于汉语音声的“现象”,如对文学作品音乐美的总结:“音节讲究匀称,声调平仄相间,力求韵脚和谐,讲求迭音自然,双声迭韵配合,拟声形象逼真。”(马琳《汉语声韵美探论》,《重庆工学院学报》2004年第5期)没有进一步总结声音美的规律。,新诗的声音研究更是一时显学。相比较而言,戏曲唱词本就是按节于丝竹,形诸于歌喉,更应探究其文本声音的内涵、品质和规律,庶几有助于编剧因声下笔,亦有裨于曲作者和演员因字循声。但现有的相关研究大多是关注戏曲演唱的咬字行腔,或地方戏曲的方言特色②代表性的成果有:胡童《安徽黄梅戏唱词音韵研究》(《汉字文化》2021年第6期);王川,刘波《王光祈戏曲思想试探》(《音乐探索》2013年第1期);张东东《浅谈京剧艺术中唱念的声韵》(《戏剧文学》2010年第5期);关莉《传统戏剧唱腔的声韵美》(《南阳师范学院学报》2007年第7期)等。,未暇涉及戏曲作为文学文本的音韵学分析和规律探索。有鉴于此,本文结合经典传统黄梅戏剧目的唱词,从汉语音韵的角度分析相关文本的音响与声调,兼谈编剧与演员的声音创作,以期引起初步的思考,促进案头、场上以及从案头到场上的戏曲实践。

一、轻柔与热烈:黄梅戏唱词的声母色彩

文学文本有其声音,戏曲文本更应凸显其中声音的色彩。汉语字音的要素有三:声、韵、调。其中声母是“一个汉字音节开头的辅音”,传统音韵学将它分为“唇音、舌音、齿音牙音、喉音”等“五音”,并因送气、塞、擦、边、鼻等发音方式的不同有声音效果上的“戛、透、拂、轹、捺”③声母的音韵学分类有很多种,如近代音韵学家邵作舟在前人之说的基础上将声母分为“戛、透、拂、轹、捺”五类,对此,音韵学家劳乃宣形象地解释:“戛音如剑戟相撞,透音如弹丸穿壁而过,轹音如轻车曳柴行于道,捺音如蜻蜓点水一即而仍离。”(林端《音韵学》,新疆人民出版社2000 年版,第30 页。)“用现代语音学术语解说,塞音和塞擦音中的不送气音叫戛音,送气音叫透音。”(李维奇《修辞学》,湖南人民出版社1986年版,第24页。)等之分;韵母是不含声母的其余的音素,传统音韵学将它分开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼等“四呼”,并因开口大小有别而有声音响度上的“洪”“细”之分①参见辞海编辑委员会《辞海(修订稿)·语言文字分册》,上海人民出版社,1977年版,第41-44页。。可以说,我们分析黄梅戏文本音声的色彩,要从声母和韵母这两个因素着手。

我们先谈声母。汉语声母有擦音、塞音、塞擦音、边鼻音等区别,传统音韵学则有声音效果的“戛、透、拂、轹、捺”之别,以对应“不同的表情达意作用”[1]76,我们结合具体的黄梅戏文本以探究声母的声音形象和对应规律,如《龙女》选段《晚风习习秋月冷》(部分)[2]:

晚风习习秋月冷,更鼓声声乱我心。手握珊瑚对月问,可曾照见赠花人?风拂池水花弄影,疑是公主已来临②本文引用唱腔中的衬字均删去,下文同,不另说明。。

这段唱词情景交融,生动地写出了一对有情人各自倾吐衷肠的画面。与之配合的声音色彩也充满了情意上轻柔与细腻。之所以令人自生一种温和、婉转之意,就在于唱词中选用了典型的擦音声母(如[f][x][h][sh]等,略同于音韵学所谓“拂”类声母),如“风”“习”“秋”“声”“心”“手”“珊”“曾”“花”“拂”“池”“水”“是”等。在心象、物象、景象和声象的同构下,唱词文本营造出剧中人那细致入微的心境。

再如《喜脉案》选段《早听黄门报佳音》[3]152-154(部分):

早听黄门报佳音,我那老伴已回京。朝廷兴的臭规矩,不看妻子先面君。我这里备下玉液酒,好为他消疲解乏洗风尘。

比较本段唱词与《晚风习习秋月冷》的字声,就能清晰地看出:本段唱词有很多塞音(如[b][t][k][g])、塞擦音(如[j][k][ch][q][z]),即音韵学所谓“戛音”和“透音”。尤其是塞音,因其明显的爆裂音性质,如“听”“报”“伴”“廷”“规”“不”“看”“备”“他”“疲”等,既“给人有迫切、急促之感”[1]76,显得干脆而明朗,正契合于唱词中急于见到老伴的太医夫人胡涂氏要“从头到脚看分明”,又适于表现其“直爽、泼辣、刚正不阿的音乐形象”[3]154。后面唱词“从头到脚看分明”中的“头”“到”“看”也都是戛音,从中传达出明朗、热烈的色彩。

从这两个例子可以看出擦音与塞音的音色较为对立,以擦音为代表的声母显得轻柔,以塞音为代表的声母则较为热烈。结合这样的认识,我们可以进一步明确,声母性质不同可以引起音色的相应变化,所以谱曲、演唱时也要有所针对。且以黄梅歌《山野的风》[4]为例:

(1)茶歌飘四方,(2)飘在人心上。(3)你是山野吹来的风,(4)带着泥土香。(5)黄梅好听乡音甜,(6)天上人间,(7)你还在深情地唱。……(8)彩裙翩翩舞,(9)凤鸣声声亮。(10)你是山野吹来的风,(11)清新又芬芳。

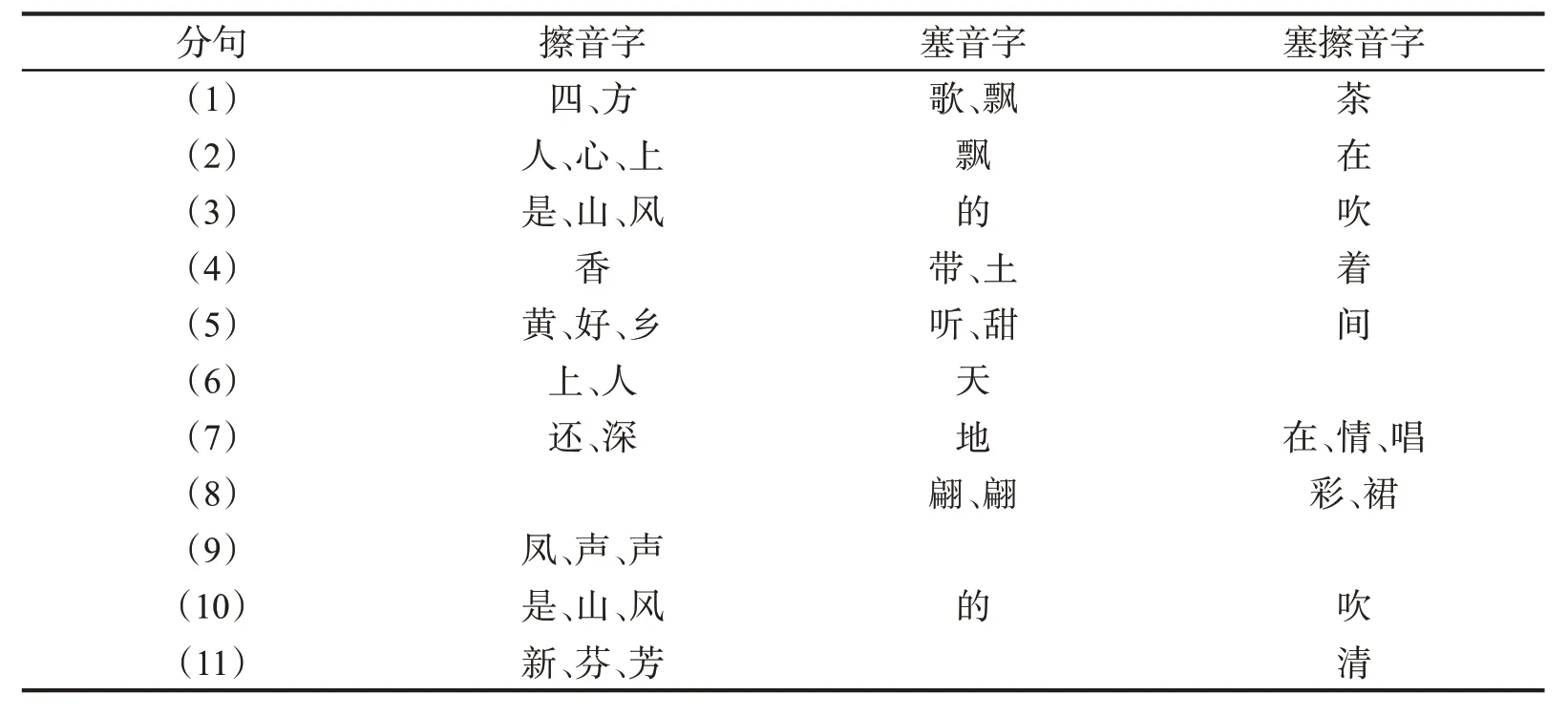

当我们关注歌词文本中的声母并略作辨别分析,列表1如下③擦音、塞音、塞擦音在音色上的区别较大,这里仅统计这三类声母,边鼻音和零声母字暂不涉及。。

表1 《山野的风》声母分析

通过上表可知,有些分句的音色因擦音多而偏于轻柔细腻,如“(2)飘在人心上”“(3)你是山野吹来的风”“(9)凤鸣声声亮”“(10)你是山野吹来的风”“(11)清新又芬芳”等。有些分句的音色则因塞音、塞擦音多而偏于明朗热切,如“(7)你还在深情地唱”“(8)彩裙翩翩舞”。所以,就谱曲的倾向而言,擦音多的句子更应注重旋律的婉转,声区的柔美;塞音、塞擦音多的句子,更应注重旋律的明快,声区的高昂。就这首作品而言,轻柔句的分量明显多过热烈句,所以它更加抒情化,而不是戏剧多变;偏于中声区,而非高亢激越。

二、晦暗与明亮:黄梅戏唱词的韵母色彩

再来谈韵母。从发音时值看,韵母对于汉语音色的影响似乎比声母更大,加之传统戏曲唱腔技术要求“字正腔圆”,重视归韵,所以更重视韵母发音的到位和完整,韵母对于唱腔音色的影响也就更明显。对汉语的韵母分析,传统音韵学有“四呼”与“十三辙”之说,前者的归纳则来自“读字之口法”[5],后者则专指“戏曲唱词的韵脚”[6]17,它们可助于唱词音色的分析。

先说“四呼”。“宋元等韵学家把韵母分为开口合口两类,每类又分一二三四等”[7]136,也就是二类四等共八种分类。其中“一二等都无[i]介音,发音时口腔较大,所以称为洪音。三四等都有[i]介音,发音时口腔较小,所以称为细音”[7]136。“洪者,大也,洪音就是发音响亮的音;细,小也,细音就是发音不响亮的音”[8]32。明清时则渐渐形成“分韵母为开口呼、齐齿呼、合口呼、撮口呼四类,合称四呼”[9],“也有人称开口呼为开口洪音,齐齿呼为开口细音,合口呼为合口洪音,撮口呼为合口细音”[7]136。又因为“撮口呼原是u 类的韵,前面带有介音i,i 和u 相拼合则成了ü[y]”[8]34,可以总结说,传统音韵学以为,与[i]有关的“齐齿”“撮口”是“细音”,与[i]无关的“开口”“合口”是“洪音”。

以《女驸马》选段《臣闻书生李兆廷》[10]46为例:

(1)臣闻书生李廷兆,(2)才貌胜过冯素珍。(3)老臣去到襄阳府,(4)将他悄悄带进宫。(5)让他纱帽头上戴,(6)让他红袍穿上身,(7)插上宫花系玉带,(8)岂不是堂堂一个状元公!(9)皇家招他为驸马,(10)吹吹打打送至洞房中,(11)公主终身配佳偶,(12)万岁又得栋梁臣!

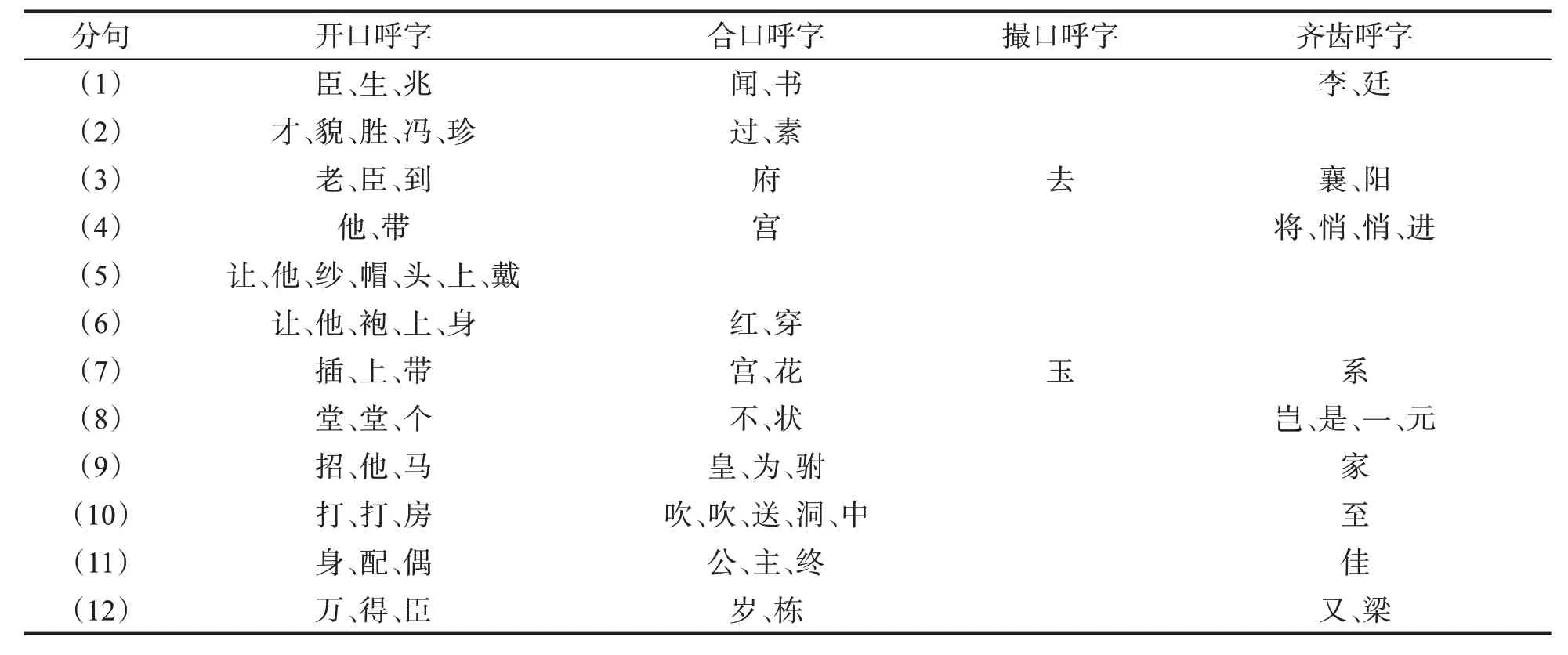

我们将唱词中“洪音”字(开口、合口)和“细音”字(撮口、齐齿)的字整理成表2。

表2 《臣闻书生李兆廷》韵母分析

开口呼字43 个,合口呼字25 个,撮口呼字与齐齿呼字一共仅有20个。整句音节“洪音”字的数量明显占优,像“让他纱帽头上戴”整句都是开口呼字;“才貌胜过冯素珍”;“让他红袍穿上身”整句也都是“洪音”字。总体看来,这样一段高频率“洪音”韵母的唱词,以略带夸张的状态且较为明亮的音声传达剧中刘文举之得意“妙计”。

事实上,从声音效果看,齐齿呼字的实际音响未必个个都是“细音”,比如上引唱词中的“襄”“阳”“将”“家”“佳”“梁”等字,韵母的主要元音(“字腹”)确实因为介音[i]而音色变暗,但“字腹”对音响的作用更大,将这些字归入晦暗的“细音”便有些牵强,故而以“四呼”来明确字声(尤其是韵母)音色并不十分科学,或者说,“四呼”可以得其大概,以作参考。这时,我们可以再结合戏曲“韵辙”以综合判断唱词情绪音色。

出于音乐性的要求,“民间的戏曲、唱词差不多都是按十三辙押韵的”[6]17,黄梅戏自然不能例外。因为十三辙“有发音响亮和不响亮之分”[11]161,所以不同的韵辙表现出各异的音色。于是,可将选辙押韵和“四呼”相结合以分析黄梅戏唱词的音色。如上引唱词的韵脚字分别是“廷”“珍”“宫”“身”“公”“中”“臣”等,属于明亮的阳声韵“人辰”辙。不妨再举一例,《白蛇传》选段《西湖山水还依旧》[12]51:

(1)西湖山水还依旧,(2)憔悴难对满眼秋。(3)山边枫叶红如染,(4)不堪回首忆旧游。(5)好花偏逢无情雨,(6)法海与我作对头。(7)我为你金山寻访人不见,(8)不由我又是心酸又是愁。

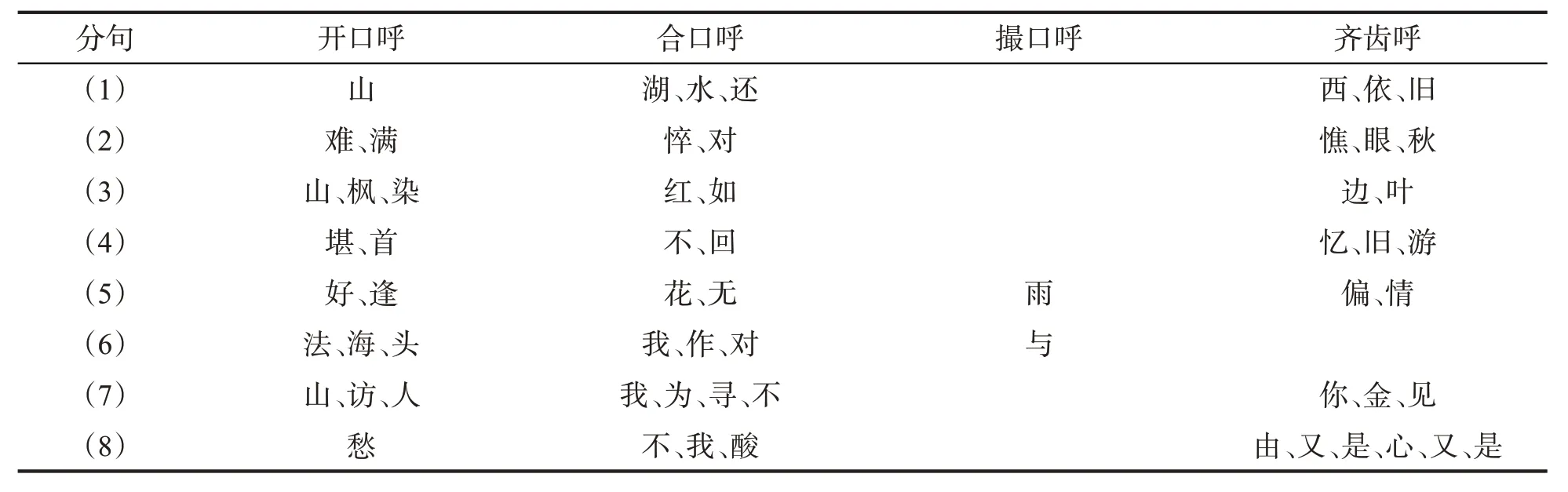

现将唱词整理为表3:

表3 《西湖山水还依旧》韵母“四呼”分析

开口呼字17 个,合口呼字21 个,撮口呼字2个,齐齿呼字22个。可以看到,整段唱词中,齐齿呼字数量较多且占比略高①还应要考虑到,齐齿呼的汉字数量本来就没有开口呼字多。,像“不由我又是心酸又是愁”没有一个开口呼字。假如我们再考虑“韵辙”的因素,这一段的押韵字分别是“旧”“秋”“游”“头”“愁”,属于“字音响亮程度次于洪声韵”[13]12的“油求”辙,因而表现出深幽哀婉的情绪色彩。这就从字音“四呼”和选辙押韵这两个层面说明,这段唱词传达白素贞的悲情独白所体现的柔和深情。

我们也注意到,以韵辙确定音色情绪具有一定的局限,简言之,有些唱词韵辙对应的情绪色彩与内容是不相符合的。这主要是因为唱词迁就于音响的美学效果。也就是说,有些唱词为了演唱音色更为悦耳,经常选用洪亮的韵辙,未能顾及文本内在的情绪。另外,唱词写作需要考虑韵辙的“宽窄”。“一般来说,宽辙包括的字数多,用起来顺手,大段唱词应尽量选用宽辙;窄辙包括的字数少,用辙不熟尽量少用”[11]161,所以唱词中也就较少出现“乜斜、灰堆、由求、姑苏”等“窄韵”了。

如《女驸马》[10]1-8冯素珍的唱词中,“叹只叹李郎他家遭大难”段的韵脚是“难”“安”“淡”“川”等,属于“江洋”辙;“春风送暖到襄阳”段的韵脚是“阳”“凉”“怅”“肠”“乡”“方”“翔”等,也属于“江洋”辙。另外,“爹爹爱富嫌贫亲”段的韵脚是“亲”“门”“分”“能”等,属于“人辰”辙。这两个韵辙同属于“洪亮级”的阳声韵,它“带有鼻声,能产生共鸣”[13]12,明亮而有情韵。这些韵辙的声音色彩明显与文本中的伤怀凄凉或是心烦意乱不能对应,这或是出于音色美感,或是“宽韵”写作的考虑。

关于唱词中声母和韵母的设置与音色的关系,我们已经初步得出结论,就部分黄梅戏优秀唱词而言,唱词中较多的擦音声母字和齐齿呼细音字往往对应着轻柔细腻的情绪,较多的塞音声母字和开口呼洪音字往往对应着明朗热烈的情绪,有时还要参考唱词韵辙所具有的音响色彩。与此同时,编剧对于音色美的追求和“宽韵”写作的便利,也应该考虑在内。

三、内在旋律:黄梅戏唱词声调的音乐性

汉字音声是从声母到韵母的运动,而声调则是“悬于”整个音节之上的“超音段音位”[14]。因为“曲是由诗词演变而来,属于广义的诗歌的一种,在音律方面必然存在一些基本的要求”[15],加之戏曲文本要从案头搬演至场上,必须重视音律的和谐,既易于谱曲,又须宜于歌喉。沈璟赞扬高明《琵琶记》即说,其“妙处全在调中平、上、去声字用得变化,唱来和协”[16]。即使是“正不妨拗折天下人嗓子”①汤显祖的“不妨拗折”,只是以“意趣神色”优先于“按字模声”而已,参见王筱云,韦风娟《中国古典文学名著分类集成》文论卷(二),百花文艺出版社1994年版,第623页。的汤显祖,也以为“曲者,句字转声而已”[17]。对于黄梅戏来说,它不同于“昆曲”等严格按照南北曲牌,“必按词曲文句之格律、步节”的“依字声行腔”,而是“并用‘依字声行腔’和‘以定腔传辞’”,且“原则上无格律要求”[18],表现出一定的语音方言性和音乐自由性。所以,黄梅戏既无一定之格律,又以“句字转声”为曲,就更需要唱词文本在声调上的配合了。为了说明声调配合的规律性特征,且以《天仙配》选段《神仙岁月我不爱》[19]88-90为例作平仄分析②平仄依照安庆方言语音,与普通话基本相同。文本中“一”“出”是安庆方言入声字。平声标为“○”,仄声标为“●”。:

神仙岁月我不爱,乘风驾云下凡来。

○○●●●●●○○●○●○○

飘飘荡荡多自在,人间景色胜瑶台。

○○●●○●●○○●●●○○

万紫千红花似锦,几株垂柳一棵槐。

●●○○○●●●○○●●○○

我若与董永成成婚配,好比那莲花并蒂开。

●●●●●○○○●●●●○○●●○

一片真情我怎开口,唤出土地巧安排。

●●○○●●○●●●●●●○○

这段唱词的声调表现有三:

第一,声调的基本面是平仄相间。李渔说:“‘平仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平’,二语乃千古作文之通诀,无一语、一字可废声音者也。”[20]28在笔者看来,无论诗词文赋,皆符合“无一语、一字可废声音”,所以,平仄相间也就不止是诗律,更是汉语文学之声律,这里的唱词就体现了这一点。

第二,全段唱词没有四音节及以上的“连平”,因为连平缺失了声调的变化。有三处五音节的“连仄”:“岁月我不爱”“我若与董永”“唤出土地巧”,这三句分别以三个上声字“我”“与”“土”作调节。因上声“实可介于平、仄之间”[20]28,借以调声协律。

第三,上一句末字是仄,下一句末字则为平,无一例外。这正符合李渔的心得:“如上句末一字用平,则下句末一字定宜用仄。”[20]28

之所以强调平仄相间的声音美感,是因为平声和仄声“在音调上具有相反走向的特征,……平声舒缓,仄声短促;平声飞昂,仄声低沉;平声宏阔,仄声细小”[21]。传统音韵上,如“唐代和尚神珙引《元和韵谱》说:‘平声者哀以安,上声者厉以举,去声者清而远,人声者直而促。’”[22]这就在平仄之分上更为细腻地区别“四声”各自的音色特征。由此我们也可以总结,这段唱词的平仄规律,其实是黄梅戏传统唱腔抒情性的表现。

而对于表现悲哀情绪的唱词,则往往仄声多而平声少,尤其是去声、入声连用较多。去声、入声连用表现出音调的连续下行,字声的快速行进,以适宜于悲情的传达。如《金玉奴》中唱腔《江水滔滔向东流》(部分)[12]138-139:

江水滔滔向东流,儿的日子才开头。

○●○○●○○○●●●○○○

可怜你落地就丧了亲生母,跟着我沿门求乞到处走。

●○●●●●●●○○●○○●○○○●●●●

好似水面上的浮萍草,风吹浪打随水流。

●●●●●●○○●○○●●○●○

总算你靠了义父就扎下了根,脱离苦海上官舟。

●●●●●●●●○●●○○○●●●○○

这段唱词充满着往日回忆的苦楚,所以用很多的去声、入声连用来加强声音中的逆折感。再如《天仙配》选段《含悲忍泪往前走》[19]44:

含悲忍泪往前走,见村姑站路口却是为何。

○○●●●○●●○○●●●●●○○

她那里用眼来看我,我哪有心肠看姣娥。

○●●●●○●●●●●○○●○○

爹爹在世对我说过,男女交谈是非多。

○○●●●●●●○●○○●○○

大路不走走小路,又只见她那里把我拦阻。

●●●●●●●●●●○●●●●○●

回转身来再把大路走……

○●○○●●●●●

这里也是明显的仄声相连,可以体会出声调与情绪之对应联系。

另外,谈到黄梅戏唱词的声调,不能忽视安庆方言的入声字。可以说,地方方言的入声字丰富了戏曲音调的变化。传统音韵学认为:“舒声是平、上、去声,为长音,宽缓舒展,辽远娴静;促音是入声,为短音,急促剧烈,烦杂激动。”[1]92正因为入声字常以短促顿挫表现凄恻激越的声情效果,所以设置或表现入声字的声调特色应成为编剧、作曲和演员们的关注。限于篇幅,此处不赘。

四、余论:声、韵、调的实践性思考

事实上,戏曲音韵学在近代就已渐成“绝学”,吴梅曾言:“今则学校教授,音韵废而不讲,学者年至弱冠,而于平仄且瞢如焉,遑论四声,遑论阴阳清浊乎?以之习曲,自然难之又难矣。”[23]108正因如此,更可见学者们的卓绝努力,如杨荫浏先生曾对戏曲语言的声、韵、调所表现出的音乐学特征有深入的探索,他认为声母、韵母与戏曲声乐的吐字发声相关;声调则直接影响戏曲旋律的形态;声、韵、调三者的合力,是为了更好地表现文本内容[24]。可以说,杨荫浏先生将关于戏曲音韵的理论问题转化为戏曲实践的技术问题,而且这些观点可结合本文所论略作生发。

关注到声、韵、调的语音特性,编剧与演员不能仅满足于对“四呼”“五音”“十三辙”的一般性了解,更应留意文本语音的设置与配合。江顺诒就以“由喉舌唇齿牙之音,可以配合宫商”为“别有秘传”[25],吴梅亦以“五音”之辨为“其大较也”[23]18,他提出:

至于填词一道,则句之长短,字之多寡,声之平上去入,韵之清浊阴阳,皆有一定不移之格,长者短一线不能,少者增一字不得,又复忽长忽短,时少时多,令人把握不定。当平者平,用一仄字不得;当阴者阴,换一阳字不能。调得平仄成文,又虑阴阳反复;分得阴阳清楚,又与声韵乖张。令人搅断肺肠,烦苦欲绝。此等苛法,尽勾磨人[26]。

对于黄梅戏唱词的写作来说,吴梅所提似乎过于严苛。这是因为:首先,作为安庆的地方戏曲,吸纳了多种民间音乐元素,于是“在唱腔上突破了曲牌体的局限,加快了节奏,发展了宣叙性的‘滚唱’”[27]337,这种戏曲风格不仅包容了曲调的多样,也容许了唱词的自由。其次,黄梅戏唱腔常有因语言和习惯形成调式的改变,有些唱腔以转调结束(如《天仙配》“五更织绢调”),有些唱腔干脆是由不同的调式糅合而成(如《闹花灯》《卖杂货》等)[28]。最后,作为地域特色的戏曲,黄梅戏有鲜明的生活色彩,这也就导致了词曲上的些许“出格”,如大量地方俗语入戏,就是显例[29]。所以黄梅戏唱词的写作可以有所变化,但变的前提是有一定之规可以遵循,只有如此辨析,才能形成更具声音色彩与旋律的艺术效果。所以对编剧而言,于选字择词“当论开阖、敛舒、抑扬、高下,一字之音,辨析入微,决非四声平仄可尽”[30],这就以声韵上“开阖、敛舒”与声调上“抑扬、高下”的辨析作为“四声平仄”的进阶性要求了。

就声调的“抑扬、高下”来说,涉及到的是由唱词而曲调的流程。在这一流程中,上文所论字声之平仄仅是粗略之谈,毕竟作为地方戏曲的身份确证,就是其浓郁的地域性音乐。因为黄梅戏是由“一支支曲牌通过板式变化,构成一组组有机联系的唱腔”[27]337,其曲调“总的来说遵循了‘依字行腔’的原则,并在此基础上为丰富旋律、突出剧情、美化韵味,相应地作了一些变化,正是这些变化在一定程度上突破了歌词字调对旋律发挥的约束,从而加强了黄梅戏唱腔的艺术感染力”[31]。这就指出了黄梅戏在节奏和戏剧性上形成的特色,需要因“声”因“腔”而异,对于作曲而言就拥有了较大的自由度。

由音韵的字斟句酌,才能形成适于歌喉的唱词。这里须着重提出,和民族歌剧相比,黄梅戏歌唱的咬字要突出声母的力量。如王光祈先生指出的,民族歌剧为了突出其发声上的共鸣效果和声音的“legato”(连贯),“故欲所歌之音(指工尺而言,非指字音而言)保持圆润正确,则不宜以各种子音之‘噪响’扰之。子音为玉成母音起见,既退避三舍;于是字音之不能读准,遂成当然之结果”[32]。而黄梅戏的音色追求是明亮、清晰,有生活气息,强调声音靠前,唯有读准声母,才能体现乡音乡情[33]。所谓“声中无字,字中有声”[34],其实就是强调字音清晰与整体旋律的兼而有之,进一步实现如“启口轻圆,收音纯细”等“‘出字’‘收声’‘归韵’‘曲情’”[35]上的艺术追求,才能真正做到“字正腔圆”。而这需要以合乎法度的唱词作为基础。

综上所述,优秀的黄梅戏唱词往往因声母为擦音、塞音、塞擦音等的音响性质而有情绪的区别,亦可因韵母的“四呼”和韵辙而有明暗的对比,亦可因声调的“四声”和平仄而有旋律的自然行进,从而共同作用于声情的哀乐。声母、韵母和声调可以因色彩和旋律的样态各异来表现唱词中的情感和意义,塑造角色的性格、情绪和思想。诚然,这些认识不足以成为唱词写作在音声选择上的全部要求,但却足以示范,足以启发——内在于唱词的声音值得编剧、作曲和演员的充分关注。