清前中期江南棉纺织业发展探析

——以苏州府为中心的考察

2023-06-02张志翔,卢勇

张 志 翔,卢 勇

(1.苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123;2.南京农业大学 中国农业遗产研究室,江苏 南京 210095)

自有植棉史以来,作为经济作物的棉①古农书、地方志等记载的“木棉”,尤其是引进美洲陆地棉以前的文献所记“木棉”,并非现今所言的木棉科植物木棉(Bombaxceiba),实为锦葵科植物草棉(G.herbaceum)、树棉(G.arboreum)。据传入中国的棉品种、传播路径和推广时间,本文所论及的棉多指“南道”亚洲棉和“北道”非洲棉(统称)。,因其主副产品拥有多重利用价值,关系国计民生,而备受统治阶层的重视。宋元时期,江南地区的植棉已经初具规模。到了明代,政府颁行一系列鼓励种植棉花的措施,促进了棉作在江南地区的推广和扩大。明末以来,江南地区的传统手工业经济繁盛发展,尤以太湖流域东部的苏松二府最为突出。其中,苏州府的棉纺织业生产、贸易日益扩大,在全国占据重要地位,并获得“衣被天下”的美誉。清前中期,随着棉花种植面积的扩大、纺织技术的完善、市场需求的增加等,苏州府棉纺织业在传统手工业经济中迎来了发展高潮。因此,学界不乏以棉业纺织史为视角,对江南地区的经济发展进行研究,技术史、区域史、经济史等领域的学者皆有丰富成果,如樊树志曾对苏松二府的棉布业相关市镇做出概述,范金民则从徽商角度谈论明清时期江南棉布业的生产经营状况,戴鞍钢主要以棉纺织业为中心讨论近代中国资本主义发展道路的特色,钱克金从环境应对角度谈植棉业扩大及影响,李伯重考察苏州工业与城市的发展时也涉及了棉纺织业的考察,段本洛、陈蕴鸾、黄康健、丁静静等的研究中亦有植棉技术、纺织技术、棉业贸易等内容,冯贤亮、谢湜等在研究江南市镇经济发展时对棉业亦有一定分析②主要研究成果详见:樊树志《苏松棉布业市镇的盛衰》,《中国经济史研究》1987年第4期;范金民《明清时代的徽商与江南棉布业》,《安徽史学》2016 年第2 期;戴鞍钢《中国资本主义发展道路再考察——以棉纺织业为中心》,《复旦学报(社会科学版)》2001 年第5期;钱克金《明清太湖流域植棉业的时空分布——基于环境“应对”之分析》,《中国经济史研究》2018年第3期;李伯重《工业发展与城市变化:明中叶至清中叶的苏州(中)》,《清史研究》2002年第1期;段本洛:《论明末清初苏松地区的棉纺织手工业》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》1986年第4期;陈蕴鸾《明清时期太湖地区棉业研究》,南京农业大学博士学位论文,2012年;黄康健《明清江南棉纺织技术的理论化》,苏州大学硕士学位论文,2008年;丁静静《黄道婆棉纺织技术革新与江南经济社会发展》,苏州大学硕士学位论文,2014年;冯贤亮《近世江南的城乡社会》,复旦大学出版社2021年6月版;谢湜《高乡与低乡:11—16世纪世纪江南区域历史地理研究》,生活·读书·新知三联书店2015年版,等等。。但是,较少聚焦苏州府,并以专题论述清代前中期的棉纺织业发展及其对江南地区的社会影响。本文拟对此进行系统讨论,试图明晰江南棉纺织业在近代化转型以前的发展情况。

一、苏州府棉纺织业发展的多元动因

社会经济富庶的江南地区在政权更迭的过程中,损失了大量的人口和巨额的财富。作为手工业中心和商业中心的苏州府,其社会各产业也得到了不同程度的破坏。在农工结合的国家政策引导下,尤其是植棉政策的推行,依赖国内首屈一指的经济基础,便利的水陆交通,大量的手工业从业者,广阔的经济腹地,国内市场消费能力的提升,苏州府的棉纺织业迅速发展起来。

(一)本地棉、客棉纺织原料获取便捷

政局相对稳定提供了良好的社会环境。明末清初的大范围战乱使得全国范围内的社会生产都处于一种时断时续的状态,清政府的统治相对稳定以后,经济基础深厚的苏州府社会经济率先得到恢复。苏州府的棉纺织业之所以能够在全国脱颖而出,首先在于其原材料获取方面的优势。元时太湖流域已种植棉花,并有逐渐挤占稻麦等粮食作物用地之势。明末清初,轮作复种制度的全面推广,如棉麦间作、稻棉交替种植等方法,为粮食作物、经济作物的合理种植布局提供了优化手段,不少地区形成了“半种棉花半种田”的景象。

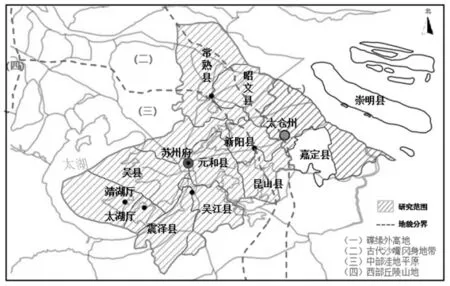

苏州地区拥有适合植棉的自然地理环境。苏州府地区以印支—燕山运动以来的下沉平原为主,海拔一般在100~200 米,整体地势低平(见图1)。据地势条件,苏州府分为高乡、低乡。而棉花系深根作物,又是常中耕的作物,喜欢土层深厚、组织较疏松且排水良好的土壤[1]38。因此,棉花种植区需要同时符合高地与冲积土两个条件。苏州府的昆山、常熟位于高地冈身,地势较高,适宜棉花种植。《苏州府志》有载:“棉花,草本,高者四五尺。花如黄葵而小,结实名花铃,元至正闲始传此种。太仓东乡土高最宜,今常熟东乡高田皆种之。”[2]“昆山之东,接于海之冈陇。东西仅百里,南北仅二百里。其地东高而西下,向所谓东导于海,而水反西流者是也。常熟之北,接于北江之涨沙。南北七八十里,东西仅二百里。其地皆北高而南下,向所谓欲北导于江,而水反南下者是也。是二处,皆谓之高田。”而且,常熟、昭文、昆山、太仓等州乡,属沙质土壤,通气性良好,符合种植棉花“宜择两和不下之沙地为上,平原沙土次之”[3]卷12《物产》的环境需求。因此,清代前期,苏州府“土膏既腴,水泉亦润,不耕之地……其种之最重者曰:棉花,亦名草吉贝”[4]卷46《物产》。当地农户在不适宜种水稻的地方,广泛植棉,用以织布、榨油、制作肥饼等,“东北乡一带,地性夹沙,不宜种稻者,皆植此……其花有白黄紫各色,用以弹絮纺纱织布;其子榨油,油渣压饼以充肥料”[4]卷46《物产》。常熟、昭文、新阳、昆山等地,棉花植于长江的岸边河涨沙地,所产棉花质量较好,亩产较高,是以为苏州府主要棉花产区。

图1 清前中期苏州地区地貌分区示意图

可输入苏州地区的外地棉,供应较充足。清代,苏州府兴修农田水利频仍,高乡多疏浚塘河以蓄水,当地棉花种植面积有所扩大,由“种棉十仅四五”扩大到“种棉渐多于豆”,挤压了豆麦等粮食作物的种植面积。当苏州一地的棉花产量不够供应棉布生产需求时,需要输入外地棉花以保障棉布的产量。明代以降,棉已成为全国性的重要经济作物,“木棉之为利于人溥矣,衣被御寒,实有赖焉。夫既纺以为布,复擘以为纩,卒岁之谋,出之陇亩,功不在五谷下。”[1]113在官方政策鼓励下,棉花在南北诸多区域推广种植。北方地区的棉花产量较高,如华北地区:据《种棉说》记载,李拔曾经“北至幽燕,南抵楚粤,东游江淮,西报秦陇”,足迹所经过的地方,“无不衣棉之人,无不宜棉之土。八口之家,种棉一畦,岁获百斤,无忧号寒”。据《山东通志》记载,山东六府皆有种植棉花,“东昌尤多,商人贸于四方,民赖以为利”。东昌府棉花种植极其兴旺,“所种之地,过于种豆埋……土人望木棉成熟过于黍稷”[5]“户书第二”。临清州“种棉之地达百分之六十,棉花出产占本县之第一位”[6]。苏州府农家手织棉布的劳动生产率水平居于全国领先地位,清前期,从弹棉、纺纱直至成布,也仅需7个工作日[7]。北方的棉花纺织技艺远不如江南地区,故北方产棉区因棉纺织业的相对不发达而常将棉花贩运至江南地区。

苏州地区便利的交通运输有利于客棉输入本地市场。清代政府重视河工,大力修治吴淞江、白茆河、至和塘、福山塘、元和塘等河塘水渠,维系了长江、大运河等河运畅通,为“北棉南输”贸易提供了便利的交通条件。北方大运河沿线的广平府、曹州府、归德府、东昌府、临清州等地作为棉花的集中种植区,棉市贸易发达,每年秋后一派“花绒纷集,望之如荼”的景象,这些数量庞大的棉花顺着大运河水道,过临清关、淮安关,一直抵达苏州浒墅关,为当地棉纺织产业的发展提供原料支撑。据清代关税统计资料显示,乾隆九年(1744),淮安关共征收税银二十万三千三百八十七两,其中棉花一项为八千一百两[8]。据《淮安关税则》规定:“新棉花每担税六分,子棉花、旧棉花每担各税三分”,取其中间数,棉花每担税银0.04两,那么折合每年约有二十万担的北棉运往江南地区,通过苏州府转输于各地,成为苏州等地民众进行棉纺织生产的重要原料。如长洲县本地所产木棉甚少,但是很多农户小家庭纺棉为纱、织之为布,并习为恒产,“不止乡落,虽城中亦然”[9]卷51《物产二》。光福镇的劳动妇女亦皆以蚕桑、绣织为工,“凡女及笄,即习育蚕”[10]。这一时期,山东、河北、河南等地所产的棉花成为苏州等地棉纺织业原料的重要来源,促进了苏州府棉纺织业的发展,“今楚豫诸方,皆知种艺,反以其货,连舻捆载而下,市于江南,客花嬴,而土花诎矣”[11]。

(二)棉纺织生产技术体系渐趋完善

知识传播记载理论化是促进棉纺织业技术发展的助推器。宋元时期,南路棉传入江南后,棉花种植和纺织技术逐渐推广应用,但文本化较低,仅《南村辍耕录》有一定描述性记载。至明清时期,实践中得以理论化,不仅《天工开物》《农政全书》等综合性农书中对江南棉纺织技术有所记录;而且涌现了专题性著作,如《木棉谱》《布经》等,饱含丰富的实践经验总结。以《木棉谱》为例,书中不仅对棉种品类、选育、栽培等环节有所介绍,还详细介绍了江南地区棉纺织业的生产工具和技术,记录了轧车、弹花弓、纺车、整经、织机、染色、踹布等工具机构和操作技术。这一时期,苏州府的棉纺织生产技术经过改进与提升之后,在全国居于领先地位。

三大技术体系的完善是繁荣棉纺织生产的技术核心。有清一代,江南地区的棉纺织业生产体系不断完善,轧棉、弹棉、卷筳的纺纱技术体系,整经、浆纱、织造的织布技术体系,精炼、染色、踹布的染布技术体系。棉纺织业相关技术的专著涌现,有利于扩大其织造技术交流的地域范围,提高技术应用水平,更重要的是文本化技术传播的途径,较口耳相传的经验教学法能创造更多的经济效益,从而促进当地经济的发展。而且,这些著作中涉及植棉技术、染织技术等多方面的内容,甚至已出现了符合生产标准化的记载内容,如精确记载了布料的多种染色配方,以及分析染布瑕疵原因和如何修补。

发达的水系提供了手工业用水来源,是棉纺织业生产的保障。苏州府的棉纺织业能够迅速发展,与其充足的水源供应密不可分。棉布的生产过程中印染是极为重要的一环。无论是低端土布或者是高端细布,其印染过程中都需要大量的水。苏州府四通八达的大小水系,一方面可以提供充足的印染用水,一方面也方便生产废水的排泄。依赖水力的各种机械,能够更大程度的在苏州府得到使用和推广,提高了棉纺织业的生产效率,让苏州府的棉纺织品在整个国内市场中更具备竞争优势。

(三)棉产品消费市场扩大

“从明中后期起,棉布即取代麻、丝成为人民最重要的衣被材料,清代棉纺织成为产值最大的手工业。”[12]供应总量的提高一方面意味着生产效率的提高,降低了商品的单价,另一方面意味着经营者对消费市场的扩大预期充满信心。事实上,清代前中期“江南农村棉纺织业的市场持续扩大,基本上形成为全国市场,南到闽广,北到华北,乃至西北和东北,海外市场也有扩大。”[13]苏州作为清代最重要的棉纺织业中心,在棉纺织业持续扩张的时代浪潮中,受益颇多。

“中国棉产地,以北方平原为多,但是纺纱,织布又因南方气候潮湿,较之北方的干燥,更宜纺织过程中纤维的延伸。于是,棉花由北南运,纺织成品由南方向全国销售,遂成为国内贸易的重要项目。”[14]苏州地区大运河、长江等水路交通便捷,生产的棉布除供应本地使用外,大部分则经由水路,转贩于南北各地,“货布,用之邑者有限,而捆载舟输,行贾于齐鲁之境常十六。彼氓之衣缕,往往为邑工也”[15]卷四《食货》。清前中期,苏州府的棉布名气大涨,“苏布名称四方”[16]255。仅“常、昭两邑岁产布匹,计值五百万贯。通商贩鬻,北至淮、扬,及于山东,南至浙江,及于福建”[17]233。

不论在本地市场,还是全国市场,苏州府棉纺织品所占市场份额均有所扩大。相较于其他棉纺织业中心,苏州在拓展消费腹地上更有优势。为了满足日益扩大的市场需求,苏州的棉纺织业采取了更为合理的配置。利用自身发达的手工业水平,苏州更多地采取了来料加工的生产方式,故而当时“苏州的棉布加工业的规模,远大于其棉纺织业的规模。”[18]清代前中期巨额的社会财富由全国向苏州集中,一方面造就了不少经商致富的地方豪绅,一方面给周边的贫苦百姓提供了更多的择业机会。“清代前中期,江南的人民已经在运用种种方法控制人口增长,以使人口增长与经济增长之间保持了一种合理的关系。”[19]本地绅商经销棉类产品以牟取更大的经济利益,并不断向更远、更高级别的集市进行业务;而中底层百姓可承受的货价有限,但大量的人口对棉纺织品的消费数额相当大,成为家庭消费中非常重要的开销。

二、苏州府棉纺织业发展的主要表现

清前中期,传统棉纺织业发展日益繁荣,在江南地区,尤其是苏州府一带,引起了一系列变化。主要体现在:农作物的种植结构方面,如棉花、染料的提升;衣饰消费方面,如棉布、棉絮等商品之于日常消费的增加;从业人员方面,相关劳力整体上增加,并且男性劳力较之以前有所增加;专业市镇方面,则是数量增多、级别提升。

(一)棉与染料作物种植增多

在繁盛的棉布贸易的刺激下,清代苏州府的棉纺织业日益发达,农户之生计全赖一机一杼之功。与桑蚕相比,棉花不仅采摘种养的人力成本较低,而且“有必收之效”,与苎麻相比亦有优点,“埒之枲、苎,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮。”虽然是南方产物,但是从实用性和适宜广度来看,“则北方多寒,或茧纩不足,而裘褐之费,此最省便”[20]。棉布相对于丝绸的优势体现在保暖性更优秀,制作成本也更低。常熟县一带“自国初以至雍正,棉花一担(十六两秤)钱二千上下为常价。乾隆间价渐增,担亦不出三千。”[21]153除了乾隆四十六年六月风潮后曾价格成倍上涨至六千,而后常价终在四千。而标准棉布以三斤棉花成一匹布计,一匹布则计一斤重,另加工资一斗米。低成本、易创收是棉花种植规模扩大的重要原因之一。“夫有功用于人者,其种之最重者曰棉花,亦名草吉贝。东北乡一带,地性夹沙不宜种稻者,皆植此其花”[4]卷46《物产》。清代安徽休宁人吴蔚光寄居常熟时亦表示“东乡田近海,专种棉花弗能改。”[22]农户也多认识到种棉花易、种稻难。这一时期,棉花生产日益商品化,苏州府不少县邑的棉田面积增加,常熟县、昆山县、太仓州等地的棉花种植规模不断扩大,“广种棉花”[17]233,“种棉渐多于豆”[17]112,甚至挤压了粮食作物的种植空间,形成棉花种植的集中区域。结合明清地方志和奏折档案等资料,可统计折算,清初太仓州一地植棉田约58万余亩,已远超崇祯年间《太仓州志》所记30万亩;而常熟等县棉田也从明代的10万亩发展至清代中期的12万亩。

我国古代织物着色以植物染料为主流,蓝、红、黄、黑、紫等各色系染料作物均有种植。随着染色工艺进步,色谱不断扩大,发展到清代已有数百种的染织色彩。发达的植物染色技术是植物染料得以大量生产的前提,而清代纺织业的兴盛为植物染料提供了市场。巨大的市场需求,刺激了染料作物的大面积种植[23]。又因五色斑布流传于广大地区,其中以蓝印花布为主。在诸多染料作物中,以蓝草最为典型。清代所种蓝草多为蓼蓝、菘蓝、马蓝等,而在江南地区则广泛种植菘蓝、木蓝等蓝草。由于快速发展的棉纺织业,常熟、元和等县已视蓝靛为商品化货属。蓝靛利润多于五谷,常州府的江阴、靖江等多地也成为蓝靛生产供应地,“蓝则产于江靖者,多而且佳,以之为靛,利用甚薄。”[24]卷10《物产》而且,江南棉织品产量大,染色需求也大,苏州府正是以染蓝著称,清代南北通贩的青蓝色棉布俱出于苏州府染造。以《布经》所记苏州染色技术为例,“每一作布五百,约……用靛六十斤”,在清中期江南棉布产能已达10 000 万匹,则可推出需消耗120万斤蓝靛。当地所产染料有限,所需染料仍需依赖外地。在耕地效益排挤之下,较多山区地形的福建、江西等地区,蓝靛生产数量明显上升,也承担起供应蓝靛的生产地[25]。

(二)棉类衣饰消费增加

随着棉布消费群体扩大、市场更加开阔,棉布成为苏州地区进行大规模、远距离的贸易中的重要物产。吴承明曾估计,清代苏、松地区年产布约4 500万匹,其中进入“长距离运销”的可多达4 000万匹[26];范金民则估计,清代中期江南棉布的产量每年多达7 800 万匹,其中“进入市场的商品量当在7 000万匹之谱。”[27]据《浒墅关税则》记载,这一时期,由苏州府流通的棉布种类高达几十种,有平湖布、嘉善布、飞花布、杨庄夏布、水纱布等各色,经由运河,“溯淮而北走齐鲁之郊,仰给京师,达于九边”,行于四方。社会上能够消费丝绸的人数毕竟有限,随着清代社会人口的增加,消费群体的扩大,苏州府等全国性棉纺织中心形成,丝、布的消费结构也逐渐发生转变。

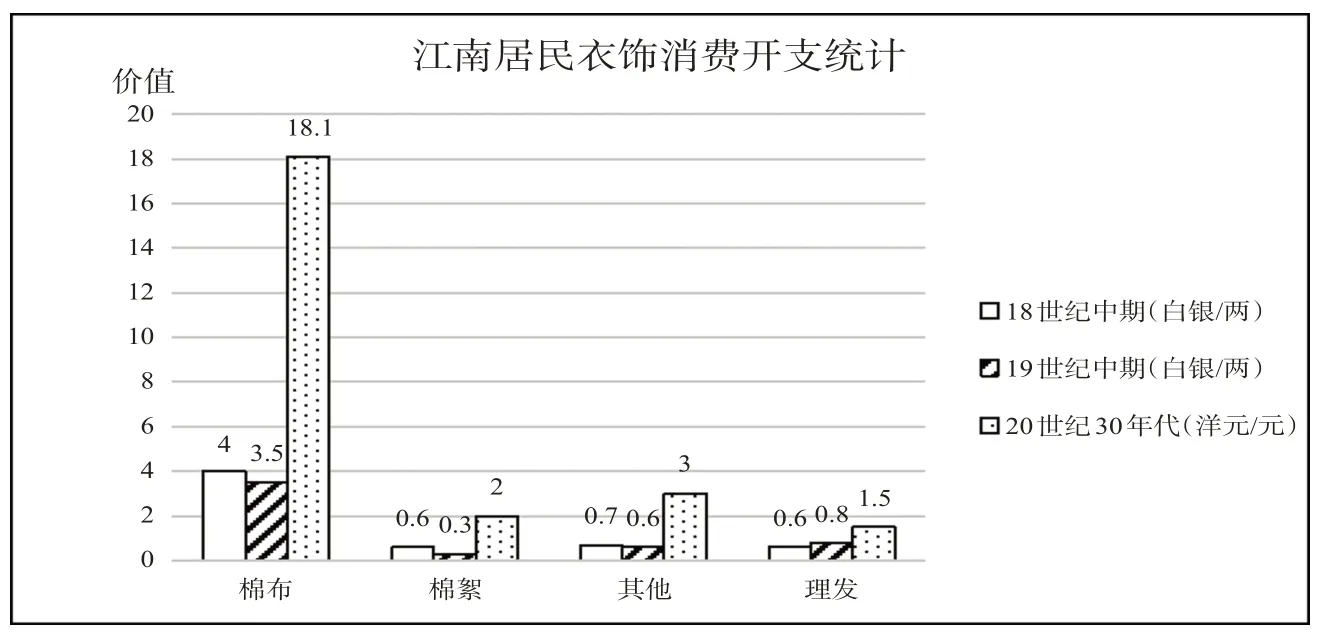

清前中期,江南居民的常服、正服多以布为质料,丝纱绸缎的穿着大体上仍限于上层社会[21]112。“吾乡绫一匹,平价银二两以上,织文极细,布有与绫同价者。其循常市卖匹五钱,或三钱,最下一钱至七分极矣。弘治间,绫匹官给银一两……近时乃有银十两,买绫四十匹,布二伯者。率计绫匹银一钱,布匹银三分而已”[28],棉布的价格仅仅是绫等丝织品的三分之一,属于一般民众消费能力内的商品。因而棉布的销售更加符合广大中低层群众需求,社会总生产中棉布不断增多,家庭消费中棉布被广为接受,形成消费惯性。据统计,18世纪以降,以江南地区五口之家的年均衣饰消费额(白银/两)来例,棉布、棉絮占总体支出达70%以上(见图2)[21]156。

图2 江南居民衣饰消费开支统计

(三)相关从业人员增多

苏州府从事纺织业的人员增多,最为明显的特征是纺纱、织布等机户、作坊数量增加。东城的各机户均隶官籍,“佣工之人,计日受值,各有常主。其无常主者,黎明立桥以待唤。锻工立花桥,纱工立广化寺桥。又有以车纺丝者曰车匠,立濂溪桥。什百为群,粥后始散,”[16]214已经形成了临时的劳务市场。当时,苏州府民众不仅在植棉地区进行棉纺织生产,“广种棉花。轧而为絮,弹而为绵,纺之成纱,经之上机,织之成布”[17]233“木棉之产堪为布缕,是以子夜机声常轧轧”[17]165。而且即使在不植棉或者较少栽种棉花地区,农家也多竞相从事棉纺织业。“支塘镇……居民千余家,治产业勤纺绩,逐利而上气”[29]卷2《市镇》;吴江县平望镇,十家有八九的妇女以木棉花织布,“上供赋税,下给俯仰”[30],“虽殷实者亦习之”[31]卷12《生业》。

因为苏布名声享誉全国,不仅织布的机户数量有所增加,染布、踹布等工坊亦数量相当大,各处俱有。“习是业者阊门外,上下塘居多,谓之字号。自漂布、染布、及看布、行布,各有其人,一字号常数十家赖以举火,惟富人乃能办此。”[16]255康熙年间,苏州城内外的踹匠多达万余人,包头“约有三百余户,或有两作,或有三坊”[32]。雍正年间,仅苏州城里就有踹布商340 多人,办手工工坊,即踹坊(即棉布整理、加工的作坊)450 余家,共雇工匠19 000 多名,平均每家踹坊雇工匠40 多名。“细查苏州阊门一带,充包头者共有三百四十余,设立踹坊四百五十余处,每坊容匠各数十人不等,查其踹石已有一万九千余块,人数称是。”[33]据浙江总督李卫雍正七年(1729)奏报,苏州踹匠“从前数有七八千余……又增出二千多人”[34]。

清前期,随着棉纺织业重要性日益突显,江南地区出现了男性劳动力由大田农作转而加入棉纺织业作业的现象,逐渐有突破传统“男耕女织”的劳动分工格局的态势。苏州府的相关地方文献有载,如吴县滨湖近山的小村庄,“男妇并工捆履、绨麻、织布、织席……营生”[35]卷24《风俗》,在棉纺织业更为发达的太仓州更是如此,如沙头里的男女村民利用耕作以外的闲暇时间进行纺织,“于耕隙则男女纺绩”,这种男女兼织的现象在当地较为普遍,“十室而五”[36]卷2《风俗物产》。从事棉纺织业的劳动人口不再限于女性劳力,男性劳力的加入亦是产业发展促使从业人员增加的重要表现之一。

(四)棉纺织专业市镇增多

清初,随着农田水利事业的推进,纺织业也得到兴盛发展,长江三角洲地区棉田面积显著扩大、植棉户日益增多,至乾隆后期,种棉农户已经超过了种稻农户[37]。太仓州的商品棉种植十分普遍,其中鹤王市的棉花品质尤为优良,“产鹤王市者,较他处所产,柔韧而白,每朵有朱砂斑一点,离市十里外即无。闽、广人贩归、题布必曰太仓鹤王镇棉花。”[38]卷1《封域》太仓州的棉花则通过海商远销福建广东,“太仓净花闻于闽广,远商海舶捆载而去,民以殷富”,自嘉庆年间刘(浏)河口堵塞后,“专售江右,每岁尚易数万金”,故民间殷实之户特别多[39]卷6《风土·风俗》。

棉纺织类商品交换的活跃,商品交易场所扩大,不仅改善了该区域内居民的经济生活,人口密度和购买力亦随之有所提高,而且形成了许多以棉布、棉花专业市场著称的中小型乡镇。如药斑布“宋嘉泰中有归姓者创为之,以布抹灰药而染青,干去灰药,则青白相间,有楼台、人物、花鸟、诗词各色,充帐幔衾帨之用”,昆山县的安亭镇(与嘉定县合辖)以药斑布著称。吴江县的章练塘镇(后划归青浦县)以棉布为支柱产业,“木棉布诸县皆有,常熟为盛”[2]卷12《物产》等。这些地区原也是易受水患影响的,而木棉“择两和不下湿肥地”[40],幸得农田水利设施发挥效用,“吴中士女业纺织者什九,吉贝之植多于艺禾”[41]林则徐序。种类繁多的棉布不仅是重要的衣被原料,也成为风雅之物,充分满足不同阶层民众的需要。依托棉布生产、加工以及活跃的棉花交易,大型棉布市场、棉花集散中心增多,乡镇内部的空间结构亦随之扩大,通过纵横交错的河网形成了专业化的有机乡镇体系。

三、苏州府棉纺织业发展的社会影响

有清以来,棉纺织业不断发展,在民生经济、职业选择、社会分工等方面产生了广泛而深远的影响。随着棉纺织生产的精进,工序趋向专业化、细致化,乡镇依托繁荣的市场而不断壮大,逐渐演化、分异出专业市镇体系。妇女“以织助耕”,承担家庭日常衣食来源,进而其社会地位逐渐提升,也影响了就业观念转变。

(一)棉类市镇因经营特色专门化

随着棉纺织业的日益发达,生产过程中一系列工序,纺纱、织布以及轧花、弹絮等逐渐细分化,较清以前更为明显。这一时期,纺纱、织布、染布等生产环节,不再必须集中于某一个市镇完成,棉纺织业的内部分工细化,出现了“不纺而织”的织布人,即“兑纱”者;“不织而纺”的纺纱人,即“卖纱”者,等等。“纱重二两名曰筒子”,通常纺纱者,可得纱四五两,多者一斤;“布二丈谓一匹,以细为上”,织布者可每日成布一匹,织造技巧精敏者则多至二匹。专业人员的涌现和集中,使得乡镇的商品市场分化更细,并延伸出诸多“一镇一品”的专业性市镇。

纺纱与织布市镇。木棉花去核后可弹絮纺纱,太仓州妇女以此为业,“木棉轧去核者名褥子,妇女弹捍作条纺之,松江织户咸来釆贩,其价视粗细为贵贱”[42]卷17《风土下·物产》。昆山县周庄镇所纺的纱品亦颇受市场欢迎,“妇女以木棉花去其核,弹作絮,卷为棉条而纺之,复束成绞,以品於市,遂捆载至浙江硤石镇以售。”[43]卷1《物产》吴江县的黎里镇“纺绩之勤较他处为独盛”,小型家庭的妇女多以纺纱为谋生手段,“衣食皆赖之”[44]卷4《风俗》;同里镇的乡民也多纺纱换花,镇上则以棉花织布为多。常熟县支塘镇村民织布远销外地,如赤沙村“居民善织作,闽贾至江南贩布,以赤沙所出为第一,远近牙行竞于布,面铃赤沙字样焉。”[45]卷1《地理志》吴县的木棉布质量较好,“纺纱为之细者,价视绮帛”[9]卷51《物产二》。“郊西尤墩布轻细洁白,市肆取以造袜,诸商收鬻称于四方。”[46]

经销与漂染加工市镇。清代,江南地区的棉布字号基本集中在苏州府一带,“金阊市肆,绸缎与布皆列字号,而布业最巨”[9]卷24《风俗》。苏州城的阊门上、下塘至虎丘一带,“为市尤繁盛”[47]王心一序。棉布字号往往不直接经营踹坊,兼营染坊也不普遍,主要从事棉布收购、委托染踹加工和大宗批销布匹[48]。所以,苏州棉布的整染加工作坊多集中在此处,渐成规模,“布坊,各处俱有,惟阊门为盛,漂染俱精。”[49]卷16《风俗》市镇上亦设立有一些小作坊,常熟县染户较多,虞山镇的一些小型染作坊主还兼营踹坊,主要满足该区域内的乡民所需。

(二)女性社会地位变化

清代,苏州地区农家衣食高度仰赖棉纺织业,“遇木棉不登之岁,纺车空悬,女红歇绝,坐至冻馁,愕无一策。”[50]地方官员认为形成这种社会现象的原因是普通劳动者的短视以及监管官员的习以为常,“盖缘种棉费力少而获利多,种稻工本重而获利轻。小民唯利是图,积染成风,官吏视以为常,亦皆习而不察。”[51]然而经济发展有其自身的规律,获利更多行业必然会吸引从业者的涌入。苏州地区棉纺织业的发展,一定程度上提高了女性的社会地位。

“以布折色”“以布易银”的赋役制度,助推了棉纺织业的发展,“大率种木棉者十之七;种稻者十之二;豆菽杂粮十之一”[52]卷3《风土》。“男耕女织”的传统生产分工之下,女性劳动力在棉纺织业生产中的优势,提升了她们在家庭乃至家族中的地位。棉则因织维短,用小纺车、单锭手摇等简单机器就能操作。由于各项纺棉器具简单化,学习也更为容易。“织布易而织丝难,教以难者,或未必从其率,教以易者,庶可冀其就业。”[53]作为家庭中的辅助劳动力——女性,在棉纺织业大力发展的情况下可以大展身手。“女子七八岁以上,即能纺絮,十二三岁即能织布,一日之经营,尽足以供一人之用度而余。”[53]女性劳动时间多为农闲,如常熟昭文一带“乡村妇女,农时俱在田首,冬月则相从夜织。支塘水纱、唐墅苧布,皆轧轧出寒女机”[54]卷1《风俗》。苏州府吴江县盛泽镇妇女“勤谨络绎,机杼之声,通宵彻夜”[55]。女性积极投身于棉纺织业,激活了苏州地区的商品经济发展,与此同时,也改变了该地区传统男性养家糊口的形象,女织在家庭经济中所占的比重越来越大,已成为家庭经济的主要来源[56]。

棉纺织业发展促进了女性择业的多元化。她们在从事与棉纺织业相关的工作时,“形式灵活多样、择业优势渐显、家务与社会劳动兼有、从业群体扩大和职业层次提升。”[57]福州知府李拔鼓励当地积极种棉时指出,福建的棉布“购自江浙,价常加倍。又其甚者,男子惟补蜃蛤,女子不解织纴,寸丝尺布皆需外市”[58],对于“不解织纴”的闽地劳动女性,李拔在奏疏中明显持批评态度。而苏州地区因棉纺织业的发展,不少女性活跃于材料的购买,棉布的生产,物资的销售等多个环节,得到社会的肯定与认可。女性在经济实力提升以后,也助力家族的发展,一些具有长远发展眼光的女性甚至资助家中学子积极参加科举考试。苏州地区棉纺织业的发展,拓展女性择业领域的同时,也极大提升了自己在家庭以及社会中的地位,成为女性摆脱传统束缚枷锁的先驱。有学者评价:“清代女性掌握一定的文化知识和专业技能,敏锐地把握商机,拓宽就业渠道,实现就业多元化,这在一定程度上避免性别弱势,改变了传统职业分工‘男外女内’的单一格局。”[59]这一论断用于评价苏州地区的女性,是恰如其分的。

四、余 论

清代前中期,江南地区传统棉纺织业的发展情况是研究中国传统商品经济及其迈向近代化转型的一个重要津梁。这一时期,苏州府传统棉纺织业的发展,离不开大量从业人员的参与,其中不乏失业民众的再就业,有助于基层社会的安定。同时,苏州府传统棉纺织业发展充分利用了本地棉和客棉,使得贸易网络扩大化,突破了江南地区纺织业范围局限在纺织原料区附近,国内许多地区都以棉纺织业的原料或加工作为生计来源和谋利方式,促进了以棉为中心的相关产业的繁荣。江南地区的棉纺织业等传统手工业的发展,不仅促使国家经济政策的制定和推行更多考量这一地区,如以赋税的加征或蠲免来调整棉花等经济作物所占种植比重,而且也促使了江南地区的经济中心地位更加巩固。