环境问题与民俗学

——通过外来生物迁入问题探究原有的生计逻辑

2023-06-02卯田宗平吴未未

[日]卯田宗平 著 吴未未 译

一、问题所在

当今世界各地在多个层面上发生了环境问题,大到全球范围问题,如非法砍伐森林、滥捕野生动物、海洋塑料垃圾、海平面上升和异常气象等,小到地区社会问题,如非法倾倒垃圾、噪音、景观破坏和鸟兽破坏农作物等。为了应对这种现状,学术界也相继出现了一些所谓“环境前缀学”的学科领域,如环境社会学、环境伦理学、环境经济学和环境工程学等。这些学科领域都在各自的专业基础上试图阐明日益严重的环境问题的结构和原因。

这种趋势也见于人类学和民俗学。人类学提倡环境人类学,从人们生活现场的角度重新思考全球经济体系渗透导致的过度砍伐、水源开发、动物滥捕、植物破坏等问题。(1)参见市川光雄《环境问题と人类学―アフリカの热帯雨林の例から》,秋道智弥·市川光雄·大冢柳太郎编《生态人类学を学ぶ人のために》,京都:世界思想社1995年;池谷和信:《地球环境问题の人类学―自然资源のヒューマンインパクト》,京都:世界思想社2003年等。民俗学中也出现了环境民俗学,试图从地区社会的习俗、惯例、思维、技能和知识中寻找解决环境问题的线索。(2)参见鸟越晧之《はしがき》,鸟越皓之编《试みとしての环境民俗学―琵琶湖のフィールドから》,东京:雄山阁出版1994年;野本宽一:《生态民俗学序说》,东京:白水社1987年等。所有这些学科领域都试图从生活生计现场的角度去认识环境问题带来的人与自然、人与人以及人与社会之间关系的变化。之所以重视生活生计现场,是因为如果无法正确理解现场发生的问题,那么无论开出多少张保护自然环境的药方也无法解决问题。

这种研究方法的一个特点是基于地区和历史语境解读眼前的种种问题,因为眼前的环境变化是否成为问题由当地的各种语境所决定。就环境问题来说,同样的环境变化在不同地区会有不同的问题表现形式。反过来说,这意味着可以以一个环境问题为切入口,推导出某地区自然与人之间以及人与人之间的关系。环境问题在各地显现的过程中,这些问题如何影响人们的生活和生计?人们又是如何应对这些问题的?这就有必要以环境问题为线索对各地区进行考察。冠以“环境”二字的民俗学必须重视以上这些要点。

日本的民俗学一向强烈关注眼前的问题和对这些问题的澄清。民俗学初创时期就有这样的观点:“我们并不羞于让学问成为实践的仆人……即使赶不上目前的讨论,但我们正在努力预测今后必将困扰国民的那些问题,尽可能把那些问题弄清楚。”(3)柳田国男:《郷土生活の研究》,东京:筑摩书房1967年,第92页。民俗学“必须成为一种现代科学”,民俗学的特点是“普遍性、实证性及现代性”(4)柳田国男:《定本 柳田国男集 第31卷》,东京:筑摩书房1964年,第6页。,这些观点意识到了学术的实践性和直视现实问题的重要性。

之后,民俗学还认为“必须关注那些产生于传统的社会传承世界的边缘的问题和矛盾,追问为什么会存在这种情况,探讨其原因和结果,从而为社会进步提供行动和知识。……民俗学式的社会调查的原创性就是揭示民众内心的苦恼”(5)赤田光男:《民俗学と実践》,鸟越晧之编《民俗学を学ぶ人のために》,京都:世界思想社1989年,第72页。,其关注对象也被描述为“如今当我们考虑生计和劳动理论时,特别重要的是现在的情况,而不是以前的情况”(6)菅丰:《自然をめぐる労働论からの民俗学批评》,《国立歴史民俗博物馆研究报告》2001年第87号。。这些观点都侧重于当代问题,试图了解这些问题的原因和结果,推动有利于解决问题的讨论。尽管如此,现有的许多研究之中,有的仅仅指出了关注现实问题的重要性,有的研究方法论还不够明确。

当然,现有的一些研究也试图寻找解决环境问题的线索。例如,嘉田由纪子基于对滋贺县余吴湖的调查,认为居民的多层次资源利用系统是一个有助于“在贫困时期”“作为共同体生存下去”的选项,并且认为这个选项是人类在21世纪可以选择的少数办法之一。(7)嘉田由纪子:《生活実践からつむぎ出される重层的所有観―余呉湖周辺の共有资源の利用と所有》,《环境社会学研究》1997年第3期。鸟越皓之重新评价了公共土地具备的传统的分享机制,认为各地区的公共土地通过救济当地的经济弱者以及反过来适度排除经济强者来拉平阶级差异。此外还有研究关注各地的习俗和传承,如各地流传至今的信仰和民间故事以及神栖之地,从中寻找环境保护的内容。

从生活和生计的现场寻找解决问题的线索当然很重要,但是如果过分强调当地的习俗、信仰以及人们的技能和知识,有时会导致不加批判地一味赞美这些对环境保护有用的东西,或者造成这些东西与现代技术和思想的不必要的对立。何况,即使在传统社会中发现了“贫困时期的生存技术”或“弥合阶级差异的功能”,还是需要非常谨慎地讨论这些内容是否适用于现代社会的其他地区。

在这样的课题下,本文聚焦于面临外来生物迁入问题的日本琵琶湖地区,考察一直在湖里捕鱼的渔民的应对方式,厘清外来生物迁入这一具体环境问题对原有生计活动的影响以及渔民的应对方式,推导出渔民独特的生计逻辑。

本文探讨外来生物迁入问题,关键词是“外来”和“原有”。从民俗学角度研究环境问题,会着眼于外来事物和原有事物,探究人们面临外来事物带来的问题时放弃了原有的什么、保留了什么、创造了什么,这种探究在外来事物产生巨大影响之后才会成为主题。也就是说,需要“通过外来事物探究原有事物”。下面详细介绍本文的问题意识。

二、日本的外来生物迁入问题

关于外来生物的问题,日本1993年批准了生物多样性公约,两年后制定了“生物多样性国家战略”。后又于2002年制定了包含更实际的行动计划的“新生物多样性国家战略”。此前外来生物对生态系统的影响已经在各地成为一个问题,于是各地按照国家战略采取了各种应对方式。例如,在和歌山县,原有的日本猕猴和外来的台湾猕猴之间的杂交造成了基因污染;在北海道,北美浣熊咬食破坏了农作物;在小笠原群岛,野山羊等咬食破坏了原有植被;在冲绳,红颊獴对原有的琉球兔和奄美石川蛙的捕食已经被视作一个问题。驱除这些外来生物的行动正在开展。

在琵琶湖,外来鱼类对原有鱼类的捕食已经成为一个问题,问题最严重的外来鱼类是大口黑鲈和蓝鳃太阳鱼。大口黑鲈原产于北美,1925年为促进体育振兴被引入神奈川县芦之湖,1974年首次在琵琶湖被发现,1980年代起数量猛增。蓝鳃太阳鱼也原产于北美,1960年从芝加哥引入日本,此后分布于各地的河流和湖泊,大概在1965年首次散见于琵琶湖,其数量在1990年代急剧增加。琵琶湖里外来鱼类增加的期间,沿岸地区的原有小型鱼类的数量急剧下降,于是有人指出外来鱼类的增加与原有鱼类的减少有很大关系(8)前畑政善:《琵琶湖文化馆周辺水域(南湖)における鱼类の动向》,《滋贺県立琵琶湖文化馆研究纪要》1993年第11期。。原有鱼类的减少当然并非都源自外来鱼类的增加,但问题是,外来鱼类是食肉动物,贪食鱼类和鱼卵,而且亲鱼(9)亲鱼是指发育到性成熟阶段、有繁殖能力的雄鱼或雌鱼,也叫种鱼。有保护鱼苗的习性。外来鱼类对原有生态系统的持续影响令人担忧。

在这种情况下,滋贺县政府得到国家协助,于2002年开始执行有害外来鱼类驱除政策。 根据该计划,县政府通过以固定单价从渔民手中收购外来鱼类的方法委托渔民驱除外来鱼类。该计划的目的是让具有鱼类知识和捕鱼技能的渔民捕光外来鱼类,清除对琵琶湖“有害”的鱼类。

然而,驱除计划刚开始执行就招致了大量的反对意见。事实上,主导驱除计划的滋贺县政府和县渔业协同组合联合会收到了恐吓信,称“如果你们继续驱除外来鱼类,我们会继续向琵琶湖投放大口黑鲈”以及“我们会撕毁渔网”。实施驱除计划之后,对于外来鱼类的态度分为两派——以政府和生态学家为中心的“外来鱼类驱除派”和以休闲产业和钓鱼者为中心的“外来鱼类守护派”,两派在赞成还是反对的问题上产生了激烈的对立。

这种对立的出现是有原因的,即大口黑鲈鱼垂钓可以带来高经济收益。2000年代之初日本的大口黑鲈鱼垂钓者人数超过300万。而且,在每年2000亿日元规模的钓具市场上,大口黑鲈钓具的销售额超过600亿日元,约占整个市场的30%。当时琵琶湖每年有70万名垂钓者,包括购买钓具和其他消费在内的每年经济效益约为60亿日元。(10)平田刚史:《ルポ·日本の生物多様性―保全と再生に挑む人びと》,东京:地人书馆2003年,第87页。而当时整个琵琶湖的捕鱼生产额约为每年15-16亿日元。也就是说,在琵琶湖,作为娱乐活动的垂钓的经济规模是作为生计的捕鱼工作的3倍以上。这种高经济收益使得有些人认为大口黑鲈对于振兴垂钓产业非常重要。

尽管外来鱼类被认为对当地生态系统有负面影响,但这些鱼类也是一种经济效益很高的资源,这是它们的一个特点。结果就出现了驱除外来鱼类和保护外来鱼类的两者对立情景。 这点与其它外来生物问题有很大不同。与大口黑鲈和蓝鳃太阳鱼一样,海狸鼠、拟鳄龟、红火蚁和刺果瓜等也是人类引入的外来生物,而且都被认为对原有生态系统影响严重,人们正在对其开展驱除行动,然而并没有出现大规模的反对这些驱除行动的运动,也没有出现“保护……”的呼声,因为很少有人会把这些驱除对象视作经济资源或当做娱乐对象加以利用。

笔者在琵琶湖做调查时,听到了关于外来鱼类的情绪化指责和极端言论。刚巧在笔者调查期间,当地实施了驱除计划,所以笔者能够近距离观察渔民的应对方式。在观察过程中,笔者对渔民的应对方式有过一些小小的疑问。驱除计划一开始,渔民就设计了驱除外来鱼类的渔具和方法,许多人纷纷出船捕捉外来鱼类。然而一段时间之后,参与外来鱼类驱除工作的人数减少了。在调查中笔者听到渔民们异口同声说要“保护琵琶湖的原有鱼类”和“驱除有害的外来鱼类”,于是觉得县政府主导的大规模驱除计划开始后许多渔民肯定会一直努力驱除“有害鱼类”,然而现实情况并非如此。在这种情况下,笔者认为必须从生计现场的角度弄清楚那些一直在琵琶湖捕鱼的渔民究竟是如何看待和应对外来鱼类问题的。当时关于外来鱼类的辩论中只能听到“保护当地生态系统”和“保护产生经济效益的鱼类”这两种相互对立的声音,而实际捕捞外来鱼类的渔民的应对方式却被忽略了。

三、琵琶湖和冲岛的渔业

下面介绍一下作为调查对象的琵琶湖和冲岛的基本情况。琵琶湖是日本最大的湖,位于日本列岛正中央。 湖面积670.2平方公里,占滋贺县总面积的六分之一。湖从北到南长63.4公里,最大宽度22.8公里,最小宽度1.3公里,周长235.2公里。湖平均水深41.2米,最深处为103.5米。湖周围是冲积平原,平原四周是丘陵,丘陵为海拔500-1000米的山脉所环抱。

琵琶湖最窄处建有琵琶湖大桥,其北侧称为北湖,南侧称为南湖。北湖面积为617.7平方公里,占琵琶湖总面积的92.2%。北湖里有水深超过70米的又宽又深的湖底平地,湖西侧地形是陡崖。渔业中心是在北湖。南湖面积为52.5平方公里,占湖总面积的7.8%。南湖因冲积作用日益填积,平均水深为3米,中央部分水深也只有4-5米左右。

琵琶湖里栖息着许多独立进化的鱼类。目前滋贺县内有栖息记录的鱼类共计85种,琵琶湖里就发现了58种,其中包括一些外来鱼类。除去外来鱼类,原有鱼类有45种,其中16种是琵琶湖-淀河水系固有的鱼类。近年来琵琶湖中也发现了10多种来自国内外的外来鱼类,主要是大口黑鲈和蓝鳃太阳鱼,也包括小口黑鲈、乌鳢、斑点叉尾鮰、川目少鳞鳜和西太公鱼等。

接下来简述一下琵琶湖渔业的捕鱼量和捕鱼生产额的推移。捕鱼量在1950年代后期每年9000-10000吨,但在达到这一峰值后逐年下降。具体而言,1960年代的年平均捕鱼量为6,303吨,1970年代为5,700吨,1980年代为4,324吨,1990年代为2,895吨,2000年代为1,695吨,到2010年代减少到920吨。捕鱼生产额在1980年代的某些年份超过了50亿日元,此后一直到1990年代前期也都保持在40-50亿日元之间,但是之后随着捕鱼量的减少捕鱼生产额也急剧减少,在1990年代后期减少到不足20亿日元。此后这种下降趋势一直持续,2000年代的年平均数为14.2亿日元。就这样,琵琶湖渔业不仅面临着捕鱼量的减少,而且由于鱼价走低,捕鱼生产额也在下降。

捕鱼量减少有各种原因,其中之一就是外来鱼类对原有鱼类的捕食。 根据2020年出版的《滋贺县红皮书》(滋贺县生物综合调查委员会编 2021)(11)滋贺县生きもの综合调査委员会编:《滋贺県で大切にすべき野生生物―滋贺県レッドデータブック2020年版》,大津:滋贺县自然环境保全课2021年。,在栖息于滋贺县的85种淡水鱼当中,非外来的鱼类占67种,其中11种被列为濒临灭绝物种,14种被列为灭绝危机增大物种,14种被列为稀有物种,即58%的原有鱼类被列入了红皮书。原有鱼类濒危的主要原因就是遭到外来鱼类的捕食。事实上,大口黑鲈从1970年代后期开始在琵琶湖逐渐增加,1980年代后期达到高峰(12)中井克树:《外来鱼》,内藤正明监修《琵琶湖ハンドブック三订版》,大津:滋贺县2018年。。之后,大口黑鲈的增加虽受到一定程度的遏制,但从1990年代开始被蓝鳃太阳鱼的急剧增加所取代。琵琶湖这些外来鱼类增加的同时,鲫鱼的捕获量显著减少。

当然,原有鱼类的减少并不完全是由于外来鱼类的影响。严重性仅次于外来鱼类对其捕食的一个问题是河流、水道、湖岸和田地的整修。实际上,原有鱼类数量明显减少时,琵琶湖正在实施琵琶湖综合开发计划。这是一个国家项目,旨在整修湖岸以防止洪水,调整水位以向京都和大阪等大城市供水,以及整修湖滨公园和环湖公路。项目从1972年开始实施,为期25年,项目规模总额为1.9万亿日元。该项目导致了湖岸的开垦和混凝土化,大大减少了陆地和水域之间的过渡区的面积,而这一区域被认为具有高度的生物多样性。

事实上,明治时代琵琶湖周围约有100块大大小小的湿地,总面积35.2平方公里。但是第二次世界大战后的大规模开发使其总面积减少到今天的5.3平方公里。一般认为,作为栖息地和产卵地的浅水湖岸区域的改变也与原有鱼类减少有关系。而且滋贺县靠近京都和大阪,所以人口增多,工业化进展也很快,这导致生活和工业废水流入湖中,造成严重的湖水污染,这种水质污染也影响了琵琶湖的生态系统。琵琶湖的渔业就这样在捕鱼量下降、鱼价走低和水边环境恶化的情况下持续着。

接下来介绍一下调查地点——琵琶湖的冲岛。冲岛是位于滋贺县近江八幡市湖岸外约1.5公里处的一个岛,面积1.5平方公里,周长7公里。冲岛的人口为274人(男性126人,女性148人),家庭数量为135户(2018年)。年平均气温为14.2度,7月和8月平均气温最高,为26.8度,1月最低,为2.9度。年降水量为1693.5毫米,降水天数为129天。

岛上有两座山,东北部为尾山(海拔220米),西南部为头山(海拔130米)。岛上的房屋密集于尾山和头山之间的平地上,以避免冬季的西北季风。岛上有渔港、渔具仓库、邮局、小学和奥津岛神社,尾山山腰有墓地。冲岛的一些居民在对岸的填湖土地上购买了农田,在那里从事耕作。也有人在以近江八幡市为主的湖东地区工作。除此以外,许多人在琵琶湖从事渔业。

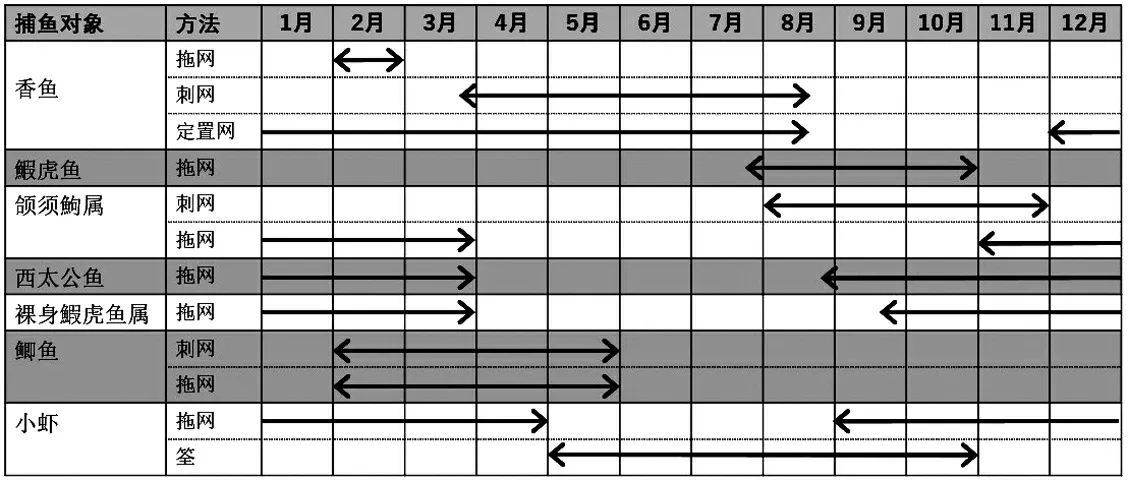

图1总结了冲岛渔业的捕捞品种、捕捞方法和捕捞季节。在冲岛,由于各个渔民使用不同捕鱼方法,一年之中捕鱼方法的组合方式也很多样化。也有渔民全年只采用特定的捕鱼方法。这张表总结了冲岛上采用的典型的捕鱼方法。

图1 冲岛渔业的捕捞方法、捕捞品种、捕捞季节

香鱼对冲岛渔业非常重要,渔民按照季节特点,用拖网、刺网或定置网捕捞香鱼。其中,每年2月1日起为期一个月的拖网捕鱼可以捕获小香鱼。这个时期的香鱼被称为冰鱼,因为身体很小,看起来像冰一样透明。鰕虎鱼是用拖网捕捞的,每年3月1日至7月19日禁止捕捞鰕虎鱼,7月20日解除禁令,之后如果条件允许,捕捞会持续到10月下旬。此外,西太公鱼用拖网捕捞,小虾用筌和拖网捕捞,颌须鮈用刺网和拖网捕捞,长背鲫和白鲫鱼用刺网捕捞。

四、琵琶湖外来鱼类问题的由来

接下来简要梳理一下琵琶湖外来鱼类问题的由来。琵琶湖1960年代中期首次散见蓝鳃太阳鱼,1974年在彦根市附近水域首次发现大口黑鲈。随后,大口黑鲈的栖息数量从1970年代后期开始增加,1980年代急剧增加。之后大口黑鲈鱼的增加虽然受到遏制,但取而代之的是1990年代前期开始以南湖为中心急速增加的蓝鳃太阳鱼,蓝鳃太阳鱼现在已经广泛栖息于整个琵琶湖。在琵琶湖,随着1970年代后期大口黑鲈鱼的增加,拟饵垂钓开始流行。 利用外来鱼类强烈的视觉捕食特性,用各种诱饵垂钓鲈鱼的活动在年轻人当中流传开来。

当时,琵琶湖原有鱼类的栖息数量和捕捞量明显减少,生态学家和渔民产生了强烈的危机感。滋贺县政府为原有鱼类减少导致的捕鱼量下滑大伤脑筋,于是在琵琶湖渔民的协助下从1985年开始驱除外来鱼类。随后,2002年滋贺县政府启动了驱除有害外来鱼类三年紧急对策。次年,即2003年,颁布了禁止把钓到的外来鱼类重新投进琵琶湖的条例,规定垂钓者必须把在从琵琶湖钓到的外来鱼类作为食物带回家或者将其放入设置在渔港和湖岸公园等地的外来鱼类回收箱。2005年,国家的《外来生物法》将大口黑鲈和蓝鳃太阳鱼列为特殊外来生物,在日本全国范围禁止其饲养、水中投放和转让等。滋贺县政府还不断推出各种其它举措,如在船上用通电法集中驱除产卵期靠岸的外来鱼类,以及支持有效利用已捕获的外来鱼类,等等。

在这样的系列举措之中,外来鱼类驱除计划得以实施。

作为计划主导者的滋贺县政府首先确定收购价格、驱除目标量和项目预算,将这些信息传达给各渔协。 然后,作为计划执行者的渔民在自己方便的时候开展外来鱼类驱除工作。驱除量一旦达到目标量,当年工作就结束了,如果驱除量超过了目标量,有时政府也会编制补充预算来收购超标的部分。滋贺县政府的收购价格每年都不同,2002-2003年是每公斤500日元,2004年之后是350日元。在这个计划中,由于滋贺县政府以固定价格购鱼,外来鱼类成为稳定的捕捞对象,不受市场价格波动影响,捕捞得再多也不会跌价。

渔民捕获的外来鱼类会被先拿到渔协等地称重量,然后被外来鱼类回收车运到工厂,在厂里被加工成鱼粉,用作农业饲料的原料。外来鱼类含盐量低,被视作优秀的原料。滋贺县政府通过外来鱼类回收处理项目来支持所捕外来鱼类的回收和加工,并补贴必要的经费。

五、应对外来鱼类驱除工作的方式及其背景

(一)参与驱除计划的人数及其变化

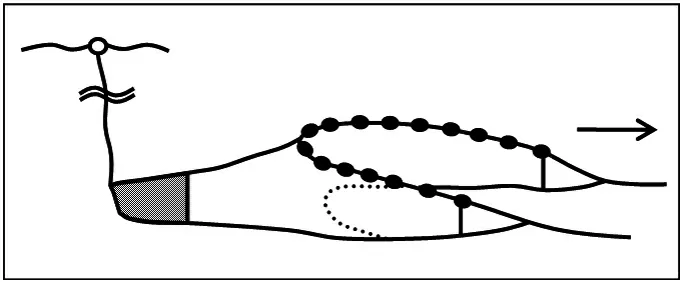

冲岛的渔民用拖网捕捉外来鱼类。图2是渔民使用的拖网。渔民在渔场将拖网投入水中,用渔船拖曳,然后将栖息在湖底和藻类中的外来鱼类收集在袋状网中。捕获的外来鱼类都被收集在拖网顶端的袋子里之后,渔民停住渔船,把渔网收回到船上,把网中的外来鱼类装进塑料篮子,此时清除袋子里的垃圾和藻类。 然后渔民会修理作业过程中缠绕在一起的渔网,为下次捕鱼做准备。这样的捕鱼过程渔民们每天要重复3-5次。捕鱼结束后,他们把捕获的所有鱼放在篮子里返回渔港,然后将当天所捕的鱼交付给渔业协同组合,过磅称重,结束工作。这就是每天典型的操作流程。

图2 用于捕捞外来鱼类的拖网结构

下面以冲岛的渔民为对象,以参与这种外来鱼类驱除工作的人数和捕鱼量的数据为线索,考察渔民的应对方式及其背景。

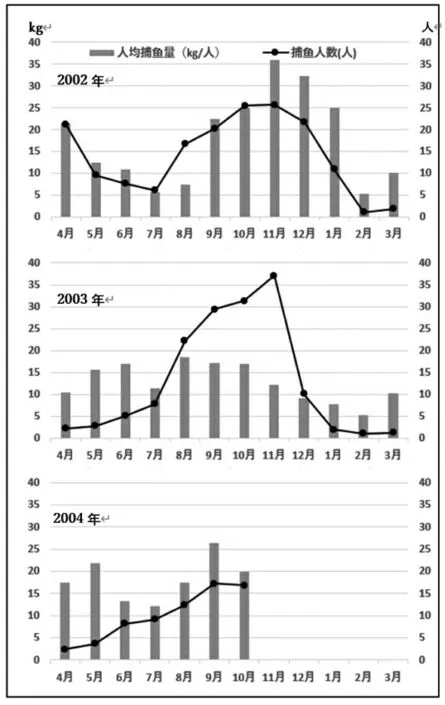

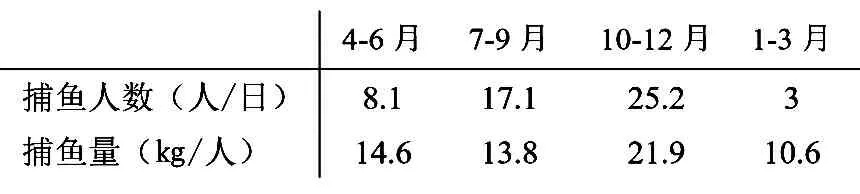

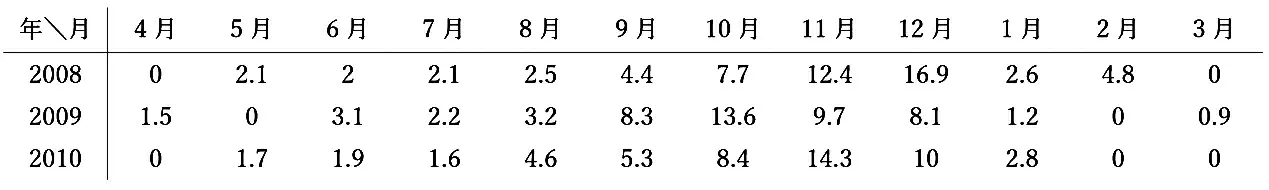

图3整理了从驱除计划刚启动的2002年4月到2004年12月之间的捕鱼人数和每次出船人均捕鱼量。柱状图显示了每次出船人均捕鱼量(公斤),曲线图显示了平均每天参与人数。表1按季节整理了外来鱼类驱除工作的捕鱼量和参与人数。关于季节划分,笔者按照渔民的分类,将一年分为春季(4月至6月)、夏季(7月至9月)、秋季(10月至12月)和冬季(1月至3月)。从这些图表中可以发现外来鱼类驱除工作有两个重要的特点。

图3 外来鱼类驱除政策中的捕鱼人数和人均捕鱼量的年际变化(作者根据《冲岛渔业协会外来鱼类驱除每日报告》编写)

表1 外来鱼类驱除活动的季节性

第一个特点有关每天的参加人数。从图3和表1可以看出,秋季出船捕鱼的人数较多。这个时期是拖网捕鱼的高峰期,是接下来的刺网捕鱼季节开始之前的“正好活少的时候”,而且这个时期每次出船人均捕鱼量也会增加,即出船会捕到许多鱼。因此许多渔民在秋季从事外来鱼类驱除工作。

第二个特点有关渔民应对方式的历时变化。2002年至2004年期间,他们在特定时期集中进行外来鱼类驱除。冲岛上,在每次出船人均捕鱼量上升的9月到12月期间,出船开展外来鱼类驱除工作的人数也会增加。之后,到了平均捕鱼量开始下降的12月中旬左右,外出捕鱼的人数也随之减少。然后,到了平均捕鱼量持续走低的1月到5月期间,外出捕鱼的人数通常很少。驱除计划的第一年中,即使在平均捕鱼量偏低的时期里,出船捕鱼的人数也比较多,这是出于“先出去捕捕,看能不能捕到”的想法。可以看出,从第二年开始,渔民对外来鱼类驱除工作的应对方式就变成了“捕得到的时候去捕”和“捕不到的时候不去捕”。

表2显示,之后这种应对方式一直在持续。该表总结了2008年起3年内冲岛渔协每月驱除外来鱼类的数量。该表也显示冲岛外来鱼类驱除数量在秋季有所增加。具体来说,每年4月至7月最高3.1吨,平均1.5吨,其中也有捕鱼量为零的月份;之后驱除量逐渐增加,每年10月至12月期间,最高16.9吨,平均11.2吨,最低也有7.7吨;然后驱除量再次下降,每年1月至3月期间最高4.8吨,平均1.3吨,其中也有捕鱼量为零的月份。可以看出,冲岛渔民的外来鱼类驱除工作的特点是:许多渔民每年秋季出船捕鱼,捕鱼量很大,但其它时期捕鱼不活跃。

表2 冲岛渔协每月的外来鱼类驱除数量(2008年至2010年、数量为吨)

在渔民的应对方式中可以发现一个问题:5月至7月是外来鱼类的产卵期和鱼苗期,但这个时期出船开展外来鱼类驱除工作的次数是减少的。一般来说,驱除外来鱼类的有效方法是,在大型外来鱼类靠岸的产卵期以及游泳能力弱的仔鱼和鱼苗较多的5月至7月期间进行集中驱除。(14)环境省编:《ブラックバス·ブルーギルが在来生物群集及び生态系に与える影响と対策》,东京:(财)自然环境研究センター2004年。但是5月至7月是用刺网捕捞香鱼的旺季,而且外来鱼类的仔鱼和鱼苗都很小,捕得再多也不可能带来很高的捕鱼量和收入,所以出船进行外来鱼类驱除的人数并没有增加。

如上所述,渔民并不是自始至终从事驱除工作。他们9月份左右正式开始捕捞外来鱼类,因为这个时期每次出船人均捕鱼量上升,能捕到很多外来鱼类。到了12月上旬,外来鱼类变得不好捕,他们就转而捕捞其它鱼类。渔民选择的就是这样的应对方式,即“捕得到的时候去捕”和“捕不到的时候不去捕”。从渔民的角度来看,这种做法意味着把新启动的外来鱼类驱除工作纳入年度生计日程表的空档,将这项工作作为每年生计的一部分持续做下去。

(二)渔民的应对方式的背景

上文考察了外来鱼类驱除工作的特点和渔民的应对方式,发现渔民的应对方式是将新的外来鱼类驱除工作纳入自己的年度生计日程表。不过,在探讨与生计有关的问题时,仅考察渔民的应对方式是不够的。环境民俗学研究还必须深入分析引发渔民行为的社会背景,因为渔业作为一种生计,不单指捕鱼,而是泛指所捕鱼的交货、加工、流通、消费等环节组成的整个流程。下面探讨一下冲岛渔业的社会经济因素对作为驱除计划执行者的渔民的行为产生了什么影响。这里可以看出,渔民的应对方式并非简单到能用本文开头提到的二元论进行解释。

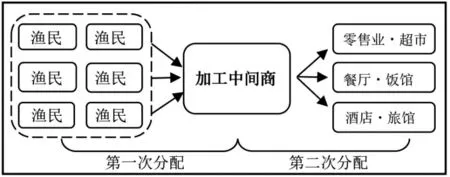

图4揭示了冲岛渔业产品的分配结构,这个结构的特点是加工中间商主导整个渔业。加工中间商是指从渔民那里购买捕获的鱼,用酱油和砂糖等将其熬干,加工成商品,将其发送到滋贺县内外的商人。冲岛的规矩是多个渔民与一位加工中间商直接签订合同,把捕获的鱼交付给该加工中间商。因为渔民自己没有加工厂,无法将鱼变成可销售的商品,于是加工中间商主导捕鱼,收购每天渔民捕获的鱼。冲岛有13家加工中间商在经营,每家与3-15位渔民签订了合同。

图4 冲岛渔业渔产品的分配结构

比起过去,冲岛的加工中间商和渔民之间有了更多的直接交易,很少有渔民向渔业协同组合交货的情况。特别是进入1990年代之后,渔民和加工中间商之间的直接交易增加了。这一现象源于渔民和加工中间商想法的一致:在琵琶湖捕鱼量减少、鱼价走低的情况下,渔民希望甩开渔协中介,以更高价格出售捕获的鱼;加工中间商也希望能以更低的价格买到新鲜鱼。这样一来,持续购买、加工和销售鱼的加工中间商对捕鱼有了更多的主导权,渔民则必须一直按照加工中间商的要求捕鱼。加工中间商把从渔民手上收购的淡水鱼带回自己的工厂,加工成商品,批发给以滋贺县和京都府为主的零售商、大型超市、百货公司和酒店。占据流通中心位置的加工中间商考虑库存情况、消费趋势以及当年的捕鱼质量等因素,把各个季节需要的鱼的品种告诉渔民,然后渔民去捕捞加工中间商在各个时期需要的鱼类。

由于这些条件的存在,与加工中间商签约的渔民必须一直按照加工中间商的要求捕鱼。 如果合同被终止,渔民必须去寻找其它加工中间商,但是由于所有加工中间商都已经与许多渔民签订了合同,要追加合同并不容易。因此,为了在渔业里维持生计,维持与加工中间商的关系是最重要的,出船捕鱼不可能仅仅为了从事单价固定的外来鱼类驱除工作。

如上所述,冲岛的渔业是在与加工中间商的紧密联系之中展开的,外来鱼类驱除工作正是在这种情况下进行的。 于是,驱除计划引起了作为执行者的渔民的思想斗争:“是否应该优先考虑与主导流通的加工中间商的合同?”“是否应该优先考虑单价固定的外来鱼类驱除工作?”“是否应该担心与加工中间商的合同被取消?”“应该如何为驱除外来鱼类这样的社会目标做出贡献?”而且驱除计划还迫使渔民们选择是否出船捕鱼。经过这种思想斗争,渔民选择了这样一种应对方式:在加工中间商看重的香鱼的捕捞旺季不参与外来鱼类驱除,在其它鱼类可捕获量较少的时期则集中参与外来鱼类驱除。 换句话说,渔民采取的策略是,将外来鱼类驱除工作纳入自己原有的生计日程表的空白期间,以确保短期个人利益,同时通过保持与加工中间商的合同关系来维持由此带来的长期利益。

那么,影响渔民的应对方式的社会经济背景是如何形成的?要回答这个问题,必须综合分析各种因素,如琵琶湖渔场的使用历史、渔村的地理条件以及与消费地的距离等。

自江户时代以来,冲岛在周围的水域拥有仅供岛上渔民使用的专用渔场。1901年的明治渔业法按照惯例依然承认了这些专用渔场。这些专用渔场维持了近400年,直到1949年渔业法被修订。长期以来,冲岛的渔业都是在这片有限的水域展开的。而且,尽管如今的冲岛和对岸的堀切渔港之间有渡船运行,过去通往该岛的交通方式是很有限的。此外,冲岛附近没有大的消费地区,去大津和京都等大城市的交通也不方便。因此,重视淡水鱼新鲜度的鱼小贩、餐馆和零售店很少会直接收购。这种情况下,渔民自然会加强与那些把当天捕获的鱼进行加工并发货至滋贺县内外的加工中间商之间的联系。这样一来,在冲岛的渔业产品流通链之中,收购并加工某些特定品种的鱼的加工中间商的存在变得很重要。就这样,冲岛的渔业与特定加工中间商之间的紧密联系影响了渔民应对驱除工作的方式。

六、结语——从外来鱼类问题探究渔民的行为逻辑

本文关注琵琶湖有害外来鱼类驱除计划,探讨了作为执行者的渔民的行为及其社会背景。 研究结果显示,渔民的一系列行为并非简单到像本文开头所说的那样可以用二元论构图来解释。相反,在他们的行为里,保护当地生态系统的逻辑和维持生计经济的逻辑是并存的。

本文将支撑渔民行为的两种逻辑合称为“生计逻辑”。此处的生计是指通过对抗自然和利用自然资源来维持生计的活动。值得一提的是,以捕鱼为生的人对自然资源的保护和可持续利用抱有强烈兴趣,因为他们不断在利用鱼类资源。就此次的案例来说,想在琵琶湖一边继续捕捞原有鱼类一边继续生活的强烈愿望催生了“保护琵琶湖生态系统”的言论和行动。 而且,渔业谋生不仅需要捕鱼,还需要卖鱼。这种情况下,冲岛的渔民由于无法运输、加工和销售他们的鱼,不得不与加工中间商搞好关系。渔民一方面为了“维持生计经济”而重视同加工中间商的关系,一方面在不影响这种关系的前提之下将新的外来鱼类驱除工作纳入现有的生计日程表。就这样,渔民通过在各种不同情况下区分使用或折中使用这两种逻辑来应对外来鱼类问题。

然而笔者并不想在此强调“生计逻辑”。如果倡导生计逻辑,只需将前述的“保护生物多样性”和“重视经济效益”这两项增加到三项即可。这里要强调的是,在与谋生者合作开展自然再生计划时,必须考虑到谋生者兼有的行为逻辑。

驱除工作的案例也揭示了有助于避免资源过度利用的因素。就滋贺县政府主导的有害外来鱼类驱除计划而言,地方政府设定了固定的外来鱼类收购价格,并规定“可以在任何时候、任何地点捕获任何数量的”外来鱼类,即该项目旨在让琵琶湖的渔民在当地政府的支持下不断对外来鱼类施加过度的捕捞压力,最终将其全部捕获。为了解释这种过度使用特定物种的现象和生计活动之间的关系,Garrett Hardin提出一个解释模型,即所谓的“公地悲剧”(15)Garrett Hardin,“The Tragedy of the Commons,”Science 162,no.3859 (December 1968):1243-1248,https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.,认为那些可以被许多人使用的开放型资源会遭到使用者的过度使用,很快就会导致资源枯竭的“悲剧”。但是B.J.McCay等和D.Feeny等批评说这种解释模式将个人行为与资源过度使用之间的关系过于简单化了(16)Bonnie J.McCay and James M.Acheson,"Human Ecology of the Commons,"in The Question of the Commons:The Culture and Ecology of Communal Resources,eds.Bonnie J.McCay and James M.Acheson (Tucson:The University of Arizona Press,1987),1-34;David Feeny,Fikret Berkes,Bonnie J.Mccay and James M.Acheson,"The Tragedy of the Commons:Twenty-Two Years Later," Human Ecology 18,no.1 (March 1990):1-19,https://doi.org/10.1007/BF00889070.https://doi.org/10.1007/BF00889070,他们认为,在自然资源利用方面,个人所属的地区共同体里存在着避免“悲剧”发生的规范和习俗,这些都有助于资源的可持续利用。

在这些指摘声音之中,驱除计划实施之后琵琶湖并没有出现过度捕捞外来鱼类的情况。换句话说,可被许多人同时使用的特定资源遭到使用者过度使用而导致的“悲剧”(17)Garrett Hardin,"The Tragedy of the Commons," Science 162,no.3859 (December 1968):1243-1248,https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243.并没有发生,尽管主导驱除计划的县政府有意要制造“悲剧”。在这里,避免悲剧靠的并不是现有研究中提到的当地规范和习俗,因为驱除计划在实施的时候尽可能采取了摆脱现有规则束缚的方式,目的是鼓励大量渔民去捕鱼。当然渔民也并未有意识地去避免悲剧的发生,他们只是按照“保护当地生态系统”和“维持生计经济”的双重逻辑不断捕鱼而已。笔者认为这种复合行为逻辑正是避免资源过度使用的因素。

作为一种生计,渔业是一种从多种鱼类中选择特定鱼类的活动,需要考虑各个不同时期的捕鱼量、售鱼单价以及捕鱼季节等因素。琵琶湖一年四季使用多种捕鱼方法,当某时期某种鱼的捕鱼量下降时,渔民们就会改捕其它鱼类,如此不断重复。这是因为随着捕鱼量的减少,捕鱼收入一般也会减少,如果继续捕捞,捕鱼压力就会增大。渔民在一年中不断采取“捕得到的时候去捕”和“捕不到的时候不去捕”的应对方式,这种应对方式也体现在外来鱼类驱除工作之中。本文认为,这种看似简单的应对方式可能正是避免某些鱼类过度承受压力的因素。而且,渔民对外来鱼类驱除工作也同样采取了“捕得到的时候去捕”和“捕不到的时候不去捕”的应对方式,所以参与驱除的人数在一年中时多时少。

本文关注了琵琶湖实施的有害外来鱼类驱除计划,推导出了执行驱除计划的渔民的行为原理。本文采用了环境民俗学的研究方法,即聚焦面临环境问题的地区,通过关注人们的生活和生计去揭示问题的结构。民俗学的研究对象不限于传统信仰、传承、物质文化和风俗。如民俗学之父柳田国男所言,民俗学也要关注当前的现实问题。不过,如果仅探究环境问题对当地社会的影响,那就和环境社会学没有太大区别了。环境民俗学关注生活和生计的现场,探究人们如何运用从经验中获得的知识和技能来应对眼前的环境问题以及社会经济背景如何影响人们的行为,即以环境问题分析为线索阐明地区的结构。

本文还运用这种环境民俗学方法分析了哪些因素有助于避免资源过度使用。此外,研究还发现,在与谋生者合作实施自然再生计划时,不能忽视谋生者的知识、技能和行为原理。今后有必要继续关注各地的环境问题,从人们的生活生计现场的角度观察问题的结构和人们的应对方式。