清宫戏本“串头”考述*

2023-06-02张夏菁朱梦璐

张夏菁 朱梦璐

《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(下称《戏本》),是近年来故宫博物院出版的大型文献之一,对研究清代宫廷演剧相关问题具有重要推动作用。此书收录了大量“串头本”,正是学界之前极少注意的清代演剧中的“独特文本”。“串头本”对于还原清宫演剧情形,特别是舞台呈现、后台调度、演剧规制等问题探讨,均有重要的学术价值。本文即对《戏本》中的“串头本”所涉相关问题进行集中讨论。

一、 对“串头本”的误解、失录与待考问题

在此前涉及清宫演剧的论文当中,较多学者对“串头”的定义有混用与误解的情形。如《清代内府曲本释名》《清宫月令承应戏考论》(1)参见熊静《清代内府曲本释名》,《戏剧》2013年第2期;刘铁《清宫月令承应戏考论》,辽宁大学2017年博士学位论文。等文,认为“串头即是排场”。这种不准确的定义影响了清宫戏曲研究成果,一些论文沿用了这种定义。由于“串头”“排场”“字样”(样子)等词汇在清代内府演剧史料中频繁的出现,并牵涉到演剧场面的关键问题,故本文认为应予以准确界定,以推动今后相关研究的顺利进行。李士娟《〈故宫博物院清宫南府升平署戏本〉出版前的编目问题与戏本形态》一文中指出:“‘排场’与‘串头’内容相似,二者均用于记载角色上下场,包括‘身段’‘武打’的指示和舞台调度的本子,并且省略剧情。”(2)李士娟:《〈故宫博物院清宫南府升平署戏本〉出版前的编目问题与戏本形态》,《中华戏曲》2017年第2期,第67-78页。朱家溍先生已经简要地指出了二者的区别:“串头本”记录台上的动作,“排场本”记录演员的位置和出入。(3)朱家溍:《清代内廷演戏情况杂谈》,《故宫博物院院刊》1979年第2期。事实上,“串头”与“排场”的区别,可以在《戏本》找到很好的例证。如《临潼山》有“串头”与“排场”的记录。现移录如下:

(《临潼山》五出“排场”)秦琼三人上后场;正设中山峰二块、后条桌三张,左右顺放条桌二张,桌上放小山峰二块,上倘放斗宝台碑一座,左右松树四棵,左右接脚机子二个;第二个大攒张衡败,引李渊等绕场;左场门斜设山一口。座下全撤,□撤。(4)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七九册),北京:故宫出版社2016年,第95页。

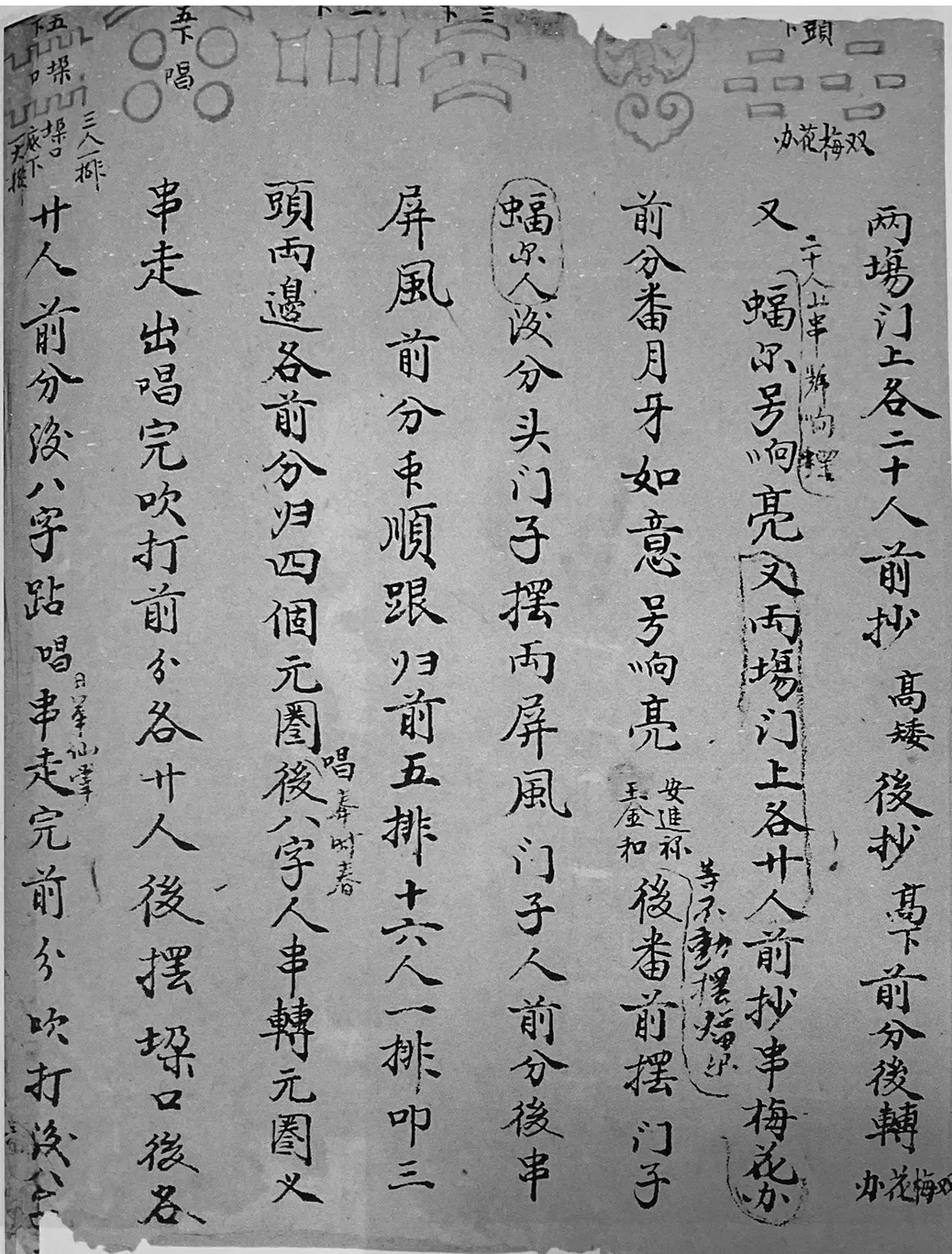

(《临潼山》五出“串头”)林刁上,唱,下。秦琼、樊虎、廉明上,同唱【石榴花】完,白完,唱,作上山科。白,唱,白“好不荣耀也”,内呐喊,“再看个明白”。将官、军士、李渊、勇士、张衡上,对,归两边,白,唱【斗鹌鹑】完,又对攒,下。樊虎白“再看个明白”,勇士、张衡引李渊等上,对,引至下场门。小军、将官引赵刚、钱秉、周龙、吴凯、魏文通上,进山口,又上,对攒。勇士、军士、将官,小军、将官众抄下,七人后对,下。军士、小军八人对,下。将官、将官八人上,对,下。外八人攒下,又李渊、六大将上,对。续大攒,众抄下,秦琼唱“无从招架。”八人攒(边得奎、乔荣寿、孔得福、狄得寿、刘国祥、杨玉升、田进寿、姚得禄)上,对,下。(冯文玉、卢恒贵、何庆喜、赵永清、欧来喜、宋福顺、杨进宝、刘招)上,对,下。外八人上,对,下。魏文通、吴凯、张衡、周龙、赵刚、钱秉追李渊上,对,续众大攒,归排,杀过河,李渊等败下,众围下。廉明白,秦琼白,同唱下。(5)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二〇三册),第99-101页。

《临潼山》五出中,“排场”主要描述舞台上的砌末摆设、并形容演员行进路线与砌末的关系;而“串头”提示演员的宾白、唱以及动作的先后次序,帮助排演中所参与的人员厘清协作关系、完成文本向动作的转化过程。由此可知,朱家溍先生对“排场”“串头”所下的定义较为准确,但还可以补充一些表演属性:(一)“排场”文字主要叙述场上安排,如砌末安放位置与演员上下场顺序的对应关系;(二)“串头”用于概述舞台上所有演员的宾白、唱、动作的先后顺序,更注重演员的上场与下场先后之于情节发展的紧密关联。至于“串头”与“排场”为何产生混淆与误解,是因为在诸多戏本中,尤其是需要大量人员参演的戏本中,砌末的使用往往与演员本身合二为一(例如“灯戏”“骨牌戏”),造成了“排场”“串头”的混合文字记录。下文将详论及之,此处从略。

就目前所知,收录清代内府“串头本”的新编书籍中,以《故宫珍本丛刊》(下称《珍本》)、《京剧历史文献汇编》(下称《汇编》)较为集中。不过,《珍本》(第695册)只收录38个戏目的“串头本”;《汇编》与之相同,且其收录的“排场串头”编中,撰作者丁汝芹先生因受条件限制,有失收情形。事实上,经笔者考察,还有大量“串头本”未被收录。如《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》存有69册“串头本”,《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》收录36册“串头本”,《绥中吴氏藏抄本稿本戏曲丛刊》见收3册“串头本”,《齐如山百舍斋藏善本知见录》尚著录1册“串头本”,总计77个戏目(共109册)“串头本”尚未被学界所知。(6)笔者按:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》中已将《故宫珍本丛刊》中全部收录戏本囊括其中,《京剧历史文献汇编》所收录的《故宫珍本丛刊》“串头本”也包含在其中。失收戏目如下:《四海昇平》《闹昆阳》《连环套》《盗御马》《南极增寿》《倒铜旗》《鼎峙春秋二十五段》《风云会》《蜈蚣岭》《通天犀》《水斗》《红门寺》《一门忠烈》《娘子军》《万花楼》《万年长春富贵灯》《福寿延年》《百子呈祥》《虞庭集福》《昇平雅颂》《万国嵩呼》《河清海宴》《岳家庄》《双福寿》《万象春辉》《福寿延年》《洞仙庆贺》《万寿长生》《灵仙祝寿》《百子呈祥》《祥芝应瑞》《神天叶庆》《春台叶庆》《兰殿呈祥》《圣寿升平》《阳平山》《探母老生》《战池福寿》《日抢三关》《雷击元霸》《班师奏凯》《落草劫粮》《罗成降唐》《御园救驾》《招亲换将》《飞铙法术》《世雄被擒》《战紫金关》《访贤继子》《李靖斗法》《冒名诧夫》《长叶林》《战洛阳》《从道排贤》《泄机遇仙》《果报招亲》《设计分兵》《聘请洞苗》《双女下山》《败阵回关》《斗法奇门》《破镜光阵》《问探分兵》《计取定远》《父子全忠》《凤凰山》《白鹿村》《镜光阵》《凤阳关》《战滁州》《头段香莲帕》《三段香莲帕》《六段香莲帕》《通天犀》《佚名》《祥芝应瑞》《昭代箫韶二十五段》。不仅如此,多数学者未曾注意到,“串头”在清宫演剧史料中的分布较为广泛,并且形态不止于“串头本”这一种。其一,单本“串头本”。在清宫舞台调度中,负责演剧的机构将舞台上的动作调度单独记入“串头本”,这一形态的特征是省略唱、白等部分,并且以专门舞台动作用语提示演员调度,单独成册。有的“串头本”中会明确写出参演人员姓名,这种情况多发生在龙套角色记录上。其二,“串头”与“排场”“样字(样子、字样)”或“题纲”合并出现在“串排样”“排串”“串题纲”等单本中,是将舞台上所发生的动作变化、演员次序、位置作为一个整体记录其中。例如,《珍本》中的“《福寿延年》串排样”“《洞仙庆贺》排串”以及《戏本》中的“《四海昇平》串题纲”等皆属此列。其三,“串头”还出现在护页有“总本”“排场”“题纲”等单本的页面周围或文字中间,为对应情节提供提示。在此种形态中,“串头”表现为零散或成段落的文字,并不一定成“本”,但同样分属“串头”一类。如《戏本》第〇二九册、第一六五册中《闹昆阳》一出分别以“总本”和“外学昆弋题纲”命名,前者护页记有“总本,上用有,(7)即,皇帝用的抄净本已准备好之意。十一月廿八日响排二刻,十月十六日外弋腔”字样,后者护页写有:“闹昆阳,二刻,串头在本子后”。前者为总本,页面上方记有:“寨尊、杜茂内白,得令,扚对下,外八人、四上手……五兽二将败下,上手上,白,二将败,回下。”(8)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第〇二九册),第572-573页。后者为题纲,但题纲后跟随“上接对,完,分下。外八人对下,正唱,李金福,王金和、武霸又上,对,兽上,分下,报子上,白,下”等“串头”文字。(9)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一六五册),第332页。又如《戏本》第一六七册“连环套题纲”目录下,也可见“串头”文字记于页面上方,“手下白,‘老爷有请’。四校尉上白,‘禀知大人要紧’。彭公上白 ‘千岁有请’,梁九公等上白,彭白代马回营下,豆(窦)上叹,下,巴永太(泰)等上,过场下。”(10)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一六七册),第138页。此种文字的功用与“串头本”一致,并可以推测出“串头”文字是先经过排演中的确认而后形成专门的“串头本”。

“串头”文字的多、广分布的特征在分类严格的清宫戏曲文献中较为特殊,为一些问题的解决提供参考:一是清代宫廷演剧表演程式变迁问题。例如,同一出戏或有多个“串头本”,其中所涉及可考的伶人生卒年可为同一戏目表演程式流变、变迁或动作整合、裂变过程提供线索;二是“案头本”与“台本”的转换问题。在清宫戏曲演出场面的研究中,仅对戏本进行研究便容易遗漏实际演出时的具体信息,并且难以窥察戏本文字与演出现实的转换过程,而这正是还原清宫戏曲演出场景的重要步骤。

二、嘉庆期戏本的断代及其与后期戏本“串头”比较

《戏本》中收录“串头本”数量较多,并且护页上往往不标记时间信息,所以“串头本”的断代信息需要经过考证得出。由于《中国国家图书馆藏清宫昇平署档案集成》中,嘉庆二十四年之前的档案基本缺失,(11)仅存嘉庆十一年“恩赏档”与及嘉庆二十三年“旨意档”。学界因此认为嘉庆朝的戏本也跟档案一样缺失。但经笔者考察,《戏本》中保存了不少嘉庆朝戏本,一些嘉庆朝戏本中留存了一些“串头”文字,却并非是“串头”单本,而这些文字也可用以与后朝“串头”比较。首先需要解决的是嘉庆朝戏本的断代凭据问题。

(一)“旧小班”“旧大班”“旧外三学”“旧外二学”“外头学记”“外三学记”图记(图1)。学界对于有这些图记的戏本有共识,即这些都归属于南府时期的宫廷演出剧目,但此前未有综合整理与深入研究。图记中除了以“旧”作为开端的蜗角印章以外,还有两枚印章分别是“外头学记”与“外三学记”。此二枚印章与其他四枚印章在样式上也不同,是直角方章。这两枚印章与“旧”字印章不同,不是在道光元年改制的时候所刻,应是嘉庆朝所刻,用以区别不同“学”的戏目之用。墨印有“旧”字蜗角章的应是道光元年裁撤“外头学”“外二学”“外三学”之前的演出剧目,包括剧本、题纲等,它们至迟是嘉庆末年的剧目。这些剧目中有添笔的部分,或是嘉庆朝或后朝所添加。例如《河清海晏》将“圣主”改为“皇太后七旬大庆”,而嘉庆朝并无皇太后七旬寿诞庆典,因此,《河清海晏》的添改,应是道光朝之后所为。(12)参见刘铁《稀见剧目〈犀镜圆〉考略》,《中国古代小说戏剧研究》第17辑,2021年。刘铁认为凭借剧本封面钤印的“旧外二学”图记可推测该剧目在乾隆嘉庆年间应有演出,笔者认为不确。钤印图记仅可推测该戏本为嘉庆朝使用,并没有更多证据可断为乾隆朝使用本;另外,嘉庆朝使用戏本有留存的事实并不能直接证明该剧必定上演过,更无法推测乾隆朝上演的史实。而且,在钤有“旧”字印章的剧目题纲中出现的伶人,如六十七、三得、天全、三保、五侉、松顺、得福等人,因南府人员裁撤,在道光元年已离开内府。另外一些伶人,如张九、寿福、迎福、三才、惠芳、徐进朝、得保、周鸣山、张进禄等人,是道光二年十月开禁以前去世的。(13)中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清宫升平署档案集成》(第一册),第319-487页。张九(元年七月二十一日病故)、寿福(元年九月十八病故)、迎福(元年十一月初七病故)、赵贵福(元年九月十七病故)、刘安泰(元年七月二十七病故)、三才(元年十月初二日病故)、范喜(元年正月十一日病故)、李进喜(二年七月初六病故)、来喜(元年二月十八日病故)、惠芳(食二两教习,元年八月二十六日病故)、福成(元年十月二十三病故)、徐进朝(二年闰三月二十九病故)、宗保(二年闰三月二十四病故)、张明德(一直重病,二年五月初九按例裁退)、徐长生(元年五月二十八病故)、张进禄(二年七月初八病故)、赵山辉(元年十月初一病故)、吕进朝(二年六月十三日病故)、杨得福(元年十一月十八病故)、明山(元年十一月二十四日病故)、得保(二年正月十一病故)、周鸣山(二年六月二十四病故)、张进禄(二年七月初八病故)。而那一年嘉庆皇帝的服期未过,内府伶人并不演戏。据此,凡钤“旧”字印章的戏本,不论题纲本还是总本,均只能将上限定为嘉庆朝,但页面上添改文字,可推断为这些戏本同时期或后朝仍在使用。

图1 戏本封面(14)上排左起:故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二十七册),第439页;故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二十二册),第355页;故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二十七册),第593页。下排左起:故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二十二册),第295页;中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清宫升平署档案集成》(第九四册),北京:中华书局2011年,第55467页;《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一九三册),第123页。

(二)嘉庆朝戏本的面貌特征。一是角色名、伶人名的字体与字号存在明显差异。(图2)在嘉庆朝的题纲本中,伶人名比角色名小,并且字体并不一致。这与题纲中角色先定并写就,而伶人姓名是待到安排好戏目以后再添加有关,《戏本》中也有一些仅有角色名的空题纲,也可证明这一点。

图2 《人如愿》题纲 《万年甲子》题纲(15)左起:故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七二册),第359、391页。

二是浮签的应用。有一部分嘉庆朝戏本,被贴上了浮签,这些浮签指向了该题纲反复被利用的事实。例如,《戏本》第一七三册中《皇上大戏题纲》浮签上的伶人“套住”,是道光三年加入升平署的,但浮签下的伶人顾双福,则在道光元年被裁撤。因此,这份题纲最早使用时间可推至嘉庆年间,而道光朝后仍然就原题纲进行改动。就总本而言,笔者尚未发现嘉庆朝本中有昆弋以外的戏本,并以节令戏与昆弋连台本戏为多,如《寰宇咸宁》《八方向化》《衍庆长生》《四海清宁》《万象春辉》等节令戏,《四奇缘》《双珠球》等,均属体量庞大的昆弋戏。这些戏本在格范上,也更为接近乾隆时昆弋戏本的面貌。嘉庆朝的总本,存在对表演程式的细致描绘的特征,这一特征与乾隆朝戏本中对“科介”的详细描述较为相似,但嘉庆朝戏本中科介文字仅为一行小字,并未双行书写。另外,嘉庆朝总本与乾隆朝戏本同样展现了对行当的描述。杂扮、末扮、净扮、贴旦扮等,对于行当的细致标识文字,大量出现在嘉庆朝的戏本当中,而道光朝以后的总本大多已经省略了这些。

学界已有关于道光、咸丰、光绪三朝“串头本”的专门研究(16)徐建国:《论道咸时期清宫“串头本”》,《中国典籍与文化》2020年第4期;徐建国:《光绪时期清宫“串头本”探论》,《戏剧》2015年第6期。,对于嘉庆朝的“串头”研究则尚付阙如。如嘉庆朝《万象春辉》总本中,“柳精领众小柳妖冲上介,仗剑立高处。桃花仙子小柳妖共战,小柳妖仍败,桃花仙子逞势追绕。严洞宾用剑念咒作诨介,小柳精即败严洞宾。桃花仙子引众围小柳精追赶共下。老柳精跟吕洞宾上唱。”(17)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第〇一二册),第510页。描述的是两方对战的场面,而道光朝以后的《万象春辉》“串头本”,同一出的相同情节则描述为“柳树精、严洞宾等搭上,会阵,杀过河,架住,众钻烟筒下,三人后对,老柳树精引吕仙上唱。”(18)故宫博物院编:《故宫珍本丛刊》(第696册),海南:海南出版社1999年,第168页。两相比对,“搭上”“会阵”“杀过河”“架住”“钻烟筒”“后对”,皆代替了“仗剑立高处”“共战”“仍败”“逞势追绕”“用剑念咒”“围小柳精追赶共下”等具体动作。另外,《河清海晏》嘉庆朝本与后期本的对比中,也呈现了清宫演剧的复杂化、娱乐化的变化过程。如嘉庆朝本第五出,有“上战科”“对攒”“打连环”“接”“续”提示,是除宾白、唱以外的描述对战动作的词语,而同是第五出的“串头本”,则增添了“杀过河”“钻烟筒”“归前排”“一拉边”等动作,这些更为丰富的动作增加了对战情节的观赏性。这些对具体动作描绘的变化,反映了内廷演剧在清代发展的规范化与程式化过程。而且,这种对武打动作的高度概括化还呈现出道光朝以后武戏套路逐渐程式化的规律,正因武打程式的固定,才会有术语形容固定的动作。

三、“串头”相关术语释义

清宫“串头”的语义更迭涉及到其所描述的动作变化与戏曲表演程式的演进问题,而对于关键词语的指代信息,尚少有专门讨论。下文释意相关术语:

(一)外八人

指筋斗人,与里八人相对。

“外八人”在《日抢三关》《雷击元霸》《班师奏凯》《罗成降唐》《福寿延年》等“串头本”中皆有出现。如《福寿延年》第四出《佳酿长生》(19)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七三册),第535页。题纲:

《珍本》第69册《福寿延年》四出为其对应的“串头”:

毛遂上,白,仙童应科,各持器械,毛遂唱完,作出洞见面,各白至“与我擒来”。众对攒,磕归两旁,白至“再讲”,又对科,白至“擒你”,又对科,白至“擒来”,又对,架住,众钻烟筒下。……外八人对下。【赶活羊】刘如荣、吴连明上,对。张禄安上,对。刘如荣下,王元福上,对。吴连明下,李存惠上,对。张禄安下,张惠连上,对。王元福下,王有福上,对。李存惠下,吴全荣上,对。张惠连下,吴全荣、王有福对完,下。旸谷子追毛遂上,对,白完又对,下。东方朔上,唱,白完,作取瓶科,唱至“气喘”,内白“那里走跪下”。众童子上,对科,杀过河。毛童败下,日童追下。外八人对下。挡云帐,撤毛遂山式,摆方朔山式。毛童、毛遂上白,至“也说得有理”。日童、旸谷子追上,白,完。……【起尾】叫五出。

通过两者的对照,可知“外八人”对应的是日驭童子与仙童角色,而刘如荣、吴连明、张禄安、王元福、王有福、李存惠、吴全荣、张惠连八人姓名皆在第四出的“串头”中出现,且此八人皆为昇平署内学太监。其他伶人“串头本”中皆用角色名,唯独“四上手”与“四下手”并未出现。再者,“众童子上,对科,杀过河。毛童败下,日童追下。外八人对下”可以看出在演出时“众童子”一齐上场,此时场上除了东方朔与众仙童并无其他角色,而在对打中“毛童”“日童”“外八人”分别为三个阵营,则证明“外八人”是在“众童子”之间一同上场。“上下手”又被称为武行,所参与的是对打、翻筋斗的戏份,明显与昇平署内学伶人太监职能不同,戏本中常见的为“四上手”与“四下手”。在此本《福寿延年》题纲中“四上手”与“四下手”前多一个“添”字,八人可能为后期加入。

又如,《福寿延年》第四出题纲(20)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七三册),第545页。如下:

两册《福寿延年》题纲不同之处是“上下手”与伶人的变化,但刘进胜、王进喜、魏成禄、狄盛宝、王有福、张禄安、任得庆、刘如荣、张进寿、张惠连、王源福、吴全荣十二人仍为内学太监伶人。所不同的是,“添四上手”“添四下手”的部分,变为德成、汪十儿、明恒、张福存、裕春、春英、文清、瑞林八名筋斗人。由于筋斗人最初隶属掌仪司,“其后盖又于演唱武戏带打之际,加入筋斗人一番奏技,以为助兴,故同时又向掌仪司挑选筋斗人入内,加入演戏,即吃本署钱粮”(21)王芷章:《清昇平署志略》(下册),北京:商务印书馆2006年,第533页。。此题纲将“四上手”与“四下手”换为八名筋斗人,可知“外八人”除了指“四上手、四下手”外,也指称“筋斗人”。从《南极增寿》(22)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七一册),第275页。“串头本”中,“细君接白,二仙接白‘与我擒来’。六仙杀过河,童儿攒烟筒下,六仙后对,下。外八人对,下。里八人、张惠连、马昌禄上,对,续,李存惠上,对,张惠连下。刘如荣上,对,马昌禄下”也可知“里八人”是指张惠连、马昌禄等内学太监,与不属于昇平署的“外八人”对应。所以“外八人”指代掌仪司所管辖的、仅负责武戏动作的筋斗人,并且这些筋斗人在道光朝以后才加入昇平署的演出,说明道光朝后内廷观众已经对观演效果有更高要求,并不单纯满足于故事情节的丰富,对动作场面精彩程度的需求超过了对故事情节本身的关注。

(二)“插单”

指将戏目或者演员加入戏单中。“插单”提示从排练到搬演的过程中,应有一个关节是将戏单拟定呈上,由皇帝确认后方才演出。“插单”一词在《戏本》中的《倒铜旗》《回头岸》《斑鸠镇》《洞仙庆贺》等戏中皆有出现。如嘉庆七年十二月初二日《旨意档》:“大差传旨,《大功告成》戏单内,《功安九有》一出、《报喜》(代三)、《清平见喜》《和合呈祥》一分,此四出按单唱。其余《待诏金门》《庆成》《封相》《演官》《胖姑》《送京》《赏军》《前诱》《廉蔺争功》《负荆请罪》《游寺》《赛愿》此十九出,于本月初二日旨意皆不许插单,狠俗,侯上点再唱。”(23)王政尧:《清史述得》,沈阳:辽宁民族出版社2004年,第312页。《大功告成》戏单内原拟有二十三出戏,其中四出按照戏单戏目演,其他戏目并不受皇帝允准。又,咸丰十年十一月十一日:“奴才安福谨奏,为求恩事,因民籍学生吴关喜病故,现伊子吴全禄亦是唱净角色,随伊父学习戏十一出,颇好,已竟插单。今奴才叩求万岁爷天恩,将吴全禄(现年十四岁)挑进本署承差,如蒙允准,照例赏给月银二两、白米十口、公费一串。谨此奏请。”(24)中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清宫升平署档案集成》(第一册),第165页。据此可知,民籍学生吴关喜之子吴全禄之名已经写在呈上的戏单上,加入演出,为此须请得皇帝允准,才能将其纳入昇平署。又,同治十一年八月初二日:“韩、姚奉谕旨,九月十七日、十九日、十月间俱按午宴伺候宴戏,今着内学小人们赶紧学习昆弋杂腔,不必一个人习学一个角,总要有备用,亦不必分门,俱都可学,亦防插单碍场。总要忠孝节义的,不要玩笑戏。”(25)中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清宫升平署档案集成》(第二四册),第12517页。承应旨意要求学习昆弋杂腔,并可打破行当界限,以防加戏进戏单的时候,因为行当限制等原因影响演出。

(三)双梅花瓣

此术语较常出现于“灯戏”的“串头”文字中。《福禄寿灯》中:“两场门上,各二十人,前抄,高矮,后抄,高下,前分后转,双梅花办”(26)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第二〇七册),第280页。指由两场门上舞灯共四十人,分为两种层次进行包抄,并且前排较低,后排较高,前排分列,后排转入,最后形成五人一组,共为八组花瓣状队形。该队形(图3)与道光以后的“双刀五股当”(即“五梅花”,多见于道、咸以后的对战戏中)亮在台上的造型颇为相似,其功能也均为观众的视觉效果多于情节展现。嘉庆二十四年正月十三日,内廷承应《福禄寿灯》,(27)中国国家图书馆编:《中国国家图书馆藏清宫升平署档案集成》(第一册),第165页。与本页注2为对应史料,因“山高水长承应福禄寿灯,恩赏首领王腾云酱色五丝袍料一件”,恩赏人、恩赏物均一致。据当日《福禄寿灯》题纲所示,(28)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》(第一七一册),第540-545页。彼时舞灯人共六十名,走场人十四名,小内闲人六名,总计上场人八十名。早在嘉庆朝,《福禄寿灯》这样的重舞台调度体现、轻故事情节的灯戏已经顺利排演,而同时期搬演的其他戏中,如上文所述,场面调度相比之下均较为简单,后者似乎更重视文本情节的体现。这种现象在道光朝以后逐渐变化,对于场面的观赏性要求逐渐占据主导。

图3 双梅花办(29)故宫博物院编:《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本 》(第二〇七册),第312页。

结 语

在涉及清代宫廷演剧的诸多研究成果中,学者多对清宫戏本进行文献版本的考证,或者运用了档案史料,对内府演剧规格、制度以及皇室观念之于演剧的影响进行研究。而关于清宫演剧现场,特别是戏曲文本与舞台搬演中间的转换,则成果尚少。前贤对“串头”的整理收录尚有大量失收情形(《汇编》中收录仅36出“串头”(30)据2021年度国家社科基金冷门绝学研究专项立项“《清代宫廷戏曲“串头”笺注》(21VJXG020)”中提及该项目以36出“串头”本作为研究对象 。中国戏曲学院,https://www.nacta.edu.cn/xwgg/xyxw/8071c82007624c53b3f3ddef 7b4b998b.htm,访问日期:2022年10月19日。),本文另外整理出总计77个戏目(共109册)“串头本”以作补充;另有学者对“串头”“排场”的定义混用、误用,本文亦作出补释,厘清概念;另外,本文指出了此前未被专门整理的嘉庆朝戏本的断代依据与其面貌特征,为清代历朝的“串头本”比较研究提供了一些基础。

本文认为“串头”中集中了可还原清宫演出场景的描述文字。在对包含“串头”文字的嘉庆朝戏本进行断代以后,我们便能够运用版本比较方法,将其中隐藏的演剧信息析出,得出清中期与后期在内廷演出现场伶人表演、观众观演的侧重点变化现象;在对“串头”文字的分析后,可通过筋斗人的加入,知道光朝后虽然伶人裁退较多,但演剧效果能够维持、甚至提高的原因所在。另外,“串头”一类的后台草稿,遗存其中的字迹、图样也同样值得关注。因为,它们都能协助我们了解内廷演剧机构与其他部门协作情况,以及考察内廷搬演制度、武打动作的源流等问题。本文意在探索以上问题,并回答清宫戏本文本是如何体现舞台表演生成过程这一问题。