非物质文化遗产视域下陕北秧歌的傩文化特征及其演变*

2023-06-02白雪筱

白雪筱

引 言

陕北秧歌是流传于陕北地区社火活动的主要内容,与傩文化紧密相关。纵观学界对陕北秧歌的研究成果,李开方认为古代的傩仪是陕北秧歌的远祖。表现在九曲秧歌具有谒庙等祭祀特征,其伞头、道具等有象征性,队形和场图有“阴阳五行”特征。(1)李开方:《陕北秧歌源流初探》,载于《陕北秧歌研究》,陕西省《民舞集成》编辑办公室编印本,1985年,第29页。沉云认为古代大傩是陕北社火(秧歌)构成的基本要素。(2)沉云:《浅论祀社风俗与陕北秧歌》,载于《陕北秧歌研究》,第 55页。申飞雪从陕北秧歌的伴奏乐器“鼓”,道具“日照”伞、二十八宿传统秧歌的名称含义以及陕北佳县民间祭祀活动“打火塔”、道教祭祀仪式、场图以及秧歌的别称“阳歌”等角度,阐述了陕北秧歌与民间祭祀的关联性。(3)申飞雪:《民间祭祀与陕北秧歌》,载于《陕北秧歌研究》,第43页。延溪梳理了古代宫廷傩仪与“打野胡”的关系,认为二者相似,且与秧歌相似,但作者并未聚焦陕北秧歌,与陕北秧歌相关的材料仅一条。(4)延溪:《略谈“傩”、“打野胡”与秧歌的关系》,载于《陕北秧歌研究》,第72页。康保成讨论了南、北方秧歌的异同,以及秧歌与花鼓、花灯、采茶等艺术的关联;(5)康保成:《傩戏艺术源流》,广州:广东高等教育出版社2011年,第49-72页。傅功振认为陕北秧歌源于“傩祭”,其中“秧”与 “殃”同义(6)傅功振:《陕北秧歌的起源及其嬗变》,《咸阳师范学院学报》2009年第5期。。章军华根据清代民国方志文献,认为西北河套地区的“社火”仿古逐疫活动中,伴随有“唱秧歌”的内涵,且歌舞扮演的形式各具特色。(7)章军华:《傩礼乐歌研究》,上海:上海大学出版社2016年,第233页。

学界对陕北秧歌傩文化特征研究,总体呈现出:第一,研究重点偏向于用秧歌表演中的个别傩文化特征论述陕北秧歌的起源,缺乏对陕北秧歌中的傩文化进行整体关照。第二,对陕北秧歌中傩文化特征在近代“延安新秧歌运动”和新世纪非遗保护浪潮下的发展变化未能持续关注。因此,通过对陕北秧歌中的傩文化特征和发展现状进行研究,可全面认识陕北秧歌中傩文化特征发展的内在规律,为陕北秧歌的传承保护提供参考。

二、陕北秧歌中的傩文化特征

(一)秧歌表演目的的功利性

关于“傩”的概念,得到学界普遍认同的解释是曲六乙先生的论述:“巫师为驱鬼、敬神、逐疫去邪、消灾纳吉所进行的宗教祭祀活动,称为傩或傩祭、傩仪。”(8)中国艺术研究院戏曲研究所等编:《傩戏·中国戏曲之活化石——全国首届傩戏研讨会论文集》,合肥:黄山书社1992年,第1页。可以看出“逐疫驱邪”“消灾纳吉”是“傩”活动的目的。根据现有史料,传统的陕北秧歌同样以“逐疫”“逐瘟”为主要演出目的,有鲜明的傩文化特征。如:“上元灯节前后数夜,街市徧张灯火,村民亦各鼓乐为傩,装扮歌舞,俗名‘社伙’,义取逐瘟。”(9)丁锡奎俢,白翰章纂:《陕西省靖边县志稿》(据清光绪二十五年铅印本影印),台北:成文出版社有限公司1970年,第121页。此处将傩与社火相关联,在陕北“社火”即指秧歌活动,如《米脂县志》中“闹社火”一词条:

春闹社伙(火),俗名闹秧歌。村众合伙于神庙,立会集资购置闹时应用之衣服、乐器,成班后,由会长率领,排门逐户跳舞、歌唱。悉中节奏,有古乡人傩遗风,谓如是,则本社本年不生瘟疫,并于元宵购放火炮,可无雹灾,颇著效。(10)严建章修,高照初纂:《(民国)米脂县志》(二),见凤凰出版社编选:《中国地方志集成·陕西府县志辑》,第43册,南京:凤凰出版社,2007年,第136页。

文中的“有古乡人傩遗风”,表明秧歌与古代傩礼在表演形态上相似。陕北秧歌的傩文化特征,也出现于陕北地区的佳县,“元宵,张灯火,放花炮,……是夜,乡民扮杂剧,唱春词,曰‘唱阳歌’”(11)陈琯修,赵思明纂:《葭县志》,台北:成文出版社有限公司1933年,第138-139页。。其中的“阳歌”与“秧歌”同音,又同为元宵节活动,故也是指元宵节民俗活动。

据文献记载,传统陕北秧歌表演整个过程都有傩文化特征,如在乡村中,在正式开始沿门表演秧歌之前,先会去当地的庙宇(多为老爷庙、佛庙、龙王庙,地点并不固定)进行演出,又称为谒庙秧歌(12)曹世玉总编:《绥德文库·秧歌艺术卷》,北京:中国文史出版社2004年,第374页。。谒庙秧歌是伞头带领众多秧歌演员在庙宇内进行演出,在表演时会有伞头会跪在地上唱数段敬神的秧歌,之后会有伞头率领秧歌演员在庙宇院内的空地处表演,演唱的内容大多固定。在谒庙演出后,会有安孤魂秧歌,目的是避免孤魂因无人烧香挂纸而作祟乡里,以保全村的平安无事,现存文献记载有三首歌词,如《拜孤魂》:“合舍宗祖老家亲,失落孤魂一并请。鼓乐同庆正月正,阴鬼应时转为神。”《安孤魂》:“尚青骸,是鬼雄,一切孤魂你带领。惩恶鬼,救冤魂,方得三界都太平。”《送孤魂》:“西方白,东方青,北方黑了南方红。西方孤魂四方送,中央黄土万物生。”(13)曹世玉总编:《绥德文库·秧歌艺术卷》,第381页。这三首安孤魂秧歌有着鲜明的仪式性,对孤魂由拜谒再到安抚最后送行,这与早期民间镇魂仪式相似,而且最后的《送孤魂》一首,强调了东西南北中五个方位,具有传统阴阳五行的特点。

陕北地区现存在的一种传统秧歌——保宁堡老秧歌,仍然保留着傩与祭祀相结合的特点。保宁堡秧歌以祭祀神灵为主要演出目的,着重祭祀三官爷、祖师、三清娘娘等诸神,是宋代傩仪以来道教神灵泛化的体现。保宁堡秧歌队伍在选择参与演出的人员中,充满了“许愿”和“消灾祛病”的功利性。据了解,在2014年的保宁堡老秧歌队的演出中,“神点孝力”和“许愿孝力”的人员各占36%。“神点孝力”通常是每年十月初一,在三官殿由神灵点名参与秧歌演出的人;“许愿孝力”通常为本人或父母患病,由本人或父母到庙中“许秧歌”,通过参与秧歌演出来达成心愿。(14)高晶:《榆林保宁堡老秧歌调查报告》,中国艺术研究院2014年硕士学位论文,第9-10页。

(二)秧歌表演形态的傩俗性

傩俗是傩与民俗相融合的结果,“傩与人为宗教、民俗文化、艺术样式的紧密结合,使傩形成独特的傩文化形态。”(15)曲六乙、钱茀:《东方傩文化概论》,太原:山西教育出版社2006年,第25页。陕北地区的一些传统秧歌,就有傩文化与传统信仰民俗相结合的特点。《东方傩文化概论》中指出“战阵灯会型”傩俗包括河北邯郸县和辽宁朝阳、阜新等的“九曲黄河阵”(16)曲六乙、钱茀:《东方傩文化概论》,第141页。。“九曲黄河阵”民俗是通过游转“九曲阵”来驱邪纳吉的目的。陕北地区“九曲秧歌”与“九曲黄河阵”十分相似。

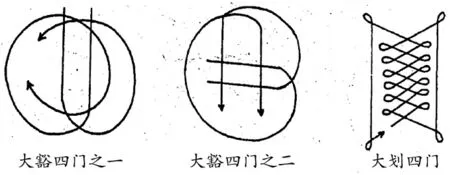

九曲秧歌,是元宵灯节时期,在广场上的一种秧歌表演,是一种灯阵,又称“转九曲”,为道士、佛爷、牛王菩萨、秧歌队伞头等引领信众转九曲,通过游转灯阵达到禳灾驱疫的目的。这种灯阵的游转有着严格固定的路线,否则会只进不出,转九曲通常以一纵队进行,从入口到出口,没有重复的路线。转九曲是先由秧歌舞队进行表演,表演结束后,群众拥入阵中自行游转。按照当地的解释,“灯阵中三百六十一盏灯在民间隐喻农历一年的意思,也有一盏灯表示一个兵之说。灯阵按照金、木、水、火、土、日、月、罗侯、计都九个星宿排列,每一阵的阵门又叫东方门、南方门、西方门、北方门、中方门、太宫门、月宫门、罗侯门、计都门。”(17)海海:《陕北民俗舞蹈史话》,西安:陕西旅游出版社2005年,第135页。具体的九曲方阵图案如下:

(图片出自《中国民族民间舞蹈丛书——陕北秧歌》)(18)中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈丛书(陕西卷)》,北京:中国ISBN中心1995年,第130页。

虽然九曲灯阵的起源还有争议,但可以从上文可知九曲灯阵的设计与八卦九宫相似。此外,在秧歌队转九曲时,其演唱的秧歌词都含有阴阳五行等内容,“拜摆灯山安神灵,再请会长仔细听。打上灯笼前边引,秧歌围风随后行。一围东方甲乙木,东方老爷来围风。鲜红太阳东方升,照在大地万物生。二围南方丙丁火……三围西方庚辛金……四围北方壬癸水……五围中方戊己土……”又或者是唱:“东方甲乙木为先……南方丙丁火红天……西方庚辛金光闪……北方壬癸水长流……中方戊己土为上……”(19)曹宏信:《陕北伞头秧歌》,西安:陕西旅游出版社2010年,第121-123页。唱词中的每段首句为天干五行配以方位,是典型的阴阳学说的内容,结合九曲阵图,可以基本确定九曲秧歌具有阴阳五行的文化背景。九曲秧歌有时也会有“祭风”仪式(20)曹世玉总编:《绥德文库·秧歌艺术卷》,北京:中国文史出版社2004年,第395页。,具有祈求风调雨顺、五谷丰登的内涵。

(三)秧歌表演方式的仪式性

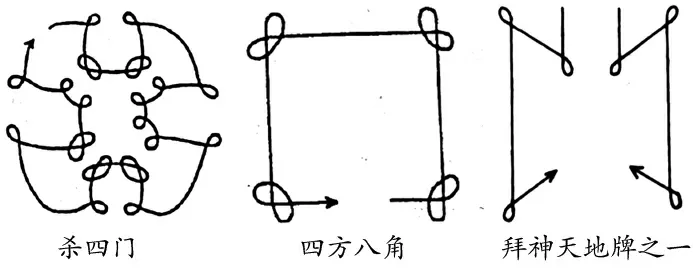

陕北秧歌的中大场秧歌的演出场子图案,也有浓厚的阴阳色彩,秧歌演出的场图图形十分重要,民间记载:“秧歌队闹的好坏,要看场子图案走的花不花、多不多、地道不地道。”(21)曹世玉总编:《绥德文库·秧歌艺术卷》,第38页。这些秧歌场子图案,就是秧歌队在演出时的队形变化图案,一般分为两队或四队,这些场图变化由伞头带领秧歌队完成。秧歌演出场图有:大豁四门之一、大豁四门之二、大划四门、杀四门、四方八角、里外八角、三套城、八卦阵、八卦窜场、马防控城、长城图、踏空城(大困城)、盘肠大战,也有鲜明特色的祭祀场图图案:拜神天地牌子之一、之二、之三、大牌楼。(22)《中华舞蹈志》编委会:《中华舞蹈志·陕西卷》,上海:学林出版社2009年,第439-440页。其中四门为东南西北四个方位,八角即为八卦各个方位。大量存在着的这些场图也暗示着秧歌的流传与阴阳八卦有密切联系。

(图片出自《中国民族民间舞蹈集成——陕北秧歌》)(23)中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成(陕西卷)》,第113-114页。

此外,踢场子秧歌也有浓厚的阴阳五行色彩。踢场子秧歌是陕北秧歌中的小场节目,通常为双人或三人表演,多在大场演出结束后表演,或在舞台上单独进行表演。踢场子秧歌的演出程序:

* 小场秧歌的表演场图 (笔者自绘)

传统踢场子表演的程序为:击鼓开场,唢呐起奏,表演者在打击乐[硬七槌]中上场。接着做“按四门”,指场子中的第一门,即“东方门”。男角起手势示意鼓手打出一个[单七槌],男角出场做“二起脚”,然后立势摆手招女角上场,女角出场围男角转圆场一圈,两人开始对舞。“豁四门”,指第二门,即“西方门”。两人表演必须在第一门的相反位置上进行。“剁四门”,指第三门,即“南方门。”是两人转向第四门所做过的过渡表演。“刹四门”,指第四门,即“北方门”,是舞蹈表演达到高潮的段落。此门节奏加快,动作变化丰富,情绪热烈奔放。在欢快的气氛中表演结束。(24)海海:《陕北民俗舞蹈史话》,第40-41页。

踢场子的“按四门”先后顺序为“东方门”“西方门”“南方门”“北方门”,与大场秧歌的各种“四门”相关场图、“军阵竹马”中四路队伍的“转四方”相似,这样对四方的重视在古代的宫廷傩礼中也有体现,“隋制,季春晦,傩,磔牲于宫门及城四门,以禳阴气。”(25)魏征、令狐德棻:《隋书》,北京:中华书局1973年,第169页。古代傩礼中的“城四门”是真实存在的宫城四门,而秧歌中的“四门”,应当是一种模拟和代称。

(四)秧歌“竹马”舞蹈的军傩性

在古代的傩礼中,有重视队形变化的特点,这样的特点在陕北秧歌中也有体现。北魏时期文成皇帝拓拔濬曾举行了带有队形变化的军傩,“(和平三年)十有二月乙卯,制战陈之法十有余条。因大傩耀兵,有飞龙、腾蛇、鱼丽之变,以示威武。”(26)魏收:《魏书》,北京:中华书局1974年,第120页。《魏书·礼志》对此也有记载:“高宗和平三年十二月,因岁除大傩之礼,遂耀兵示武。更为制,令步兵陈于南,骑士陈于北,各击钟鼓,以为节度。其步兵所衣,青赤黄黑别为部队。盾矟矛戟相次周回转易,以相赴就。有飞龙腾蛇之变,为函箱鱼鳞四门之陈,凡十余法。跽起前却,莫不应节。陈毕,南北二军皆鸣鼓角,众尽大噪。各令骑将六人去来挑战,步兵更进退以相拒击,南败北捷,以为盛观。自后踵以为常。”(27)魏收:《魏书》,第2810页。

军傩中的“飞龙、腾蛇、鱼丽之变”是其特色,在早期军事设施不发达的时期,战争中双方的排兵布阵是影响双方胜败的重要因素。据《礼志》记载,队伍分别在东南西北四个方位,各个队伍通过变换位置和模拟战斗来构成仪式的主要内容。陕北秧歌的“竹马”舞蹈与军傩十分相似。

在陕北大场秧歌队伍的末尾有多种小型舞蹈,其中包括“竹马”舞蹈,通常为“童子竹马”和“小场竹马”。在“竹马”舞蹈历史最为悠久的神木地区,有一种失传的“军阵竹马”舞蹈,这种舞蹈“多为兵将扮相,手执长矛、大刀、舞枪舞刀、马不停蹄,十分热闹。”(28)海海:《陕北民俗舞蹈史话》,第115-116页。据现有文献资料,“军阵竹马”的表演内容大致如下:

这种表演一般由32名武装扮相骑行者和32名士卒扮相的马童。兵分四路,每路八个骑竹马者和八个马童,排列在广场的东、南、西、北四个方向,铁炮三响,万鞭齐鸣,鼓乐大作。四路竹马队在四路马童的护卫下转四方开始表演。四方转毕,进入“攻阵马”的表演,先东马攻西马,后南马攻北马,接着东西马队合一攻南北合一的马阵图。最后表演进入高潮,四马队合力一心,共同布阵训练表演,可惜这种表演现已基本失传。(29)海海:《陕北民俗舞蹈史话》,第116页。

在“军阵竹马”的表演中,各列队伍在东南西北四个方向,配合鼓乐来模拟战斗的场面与北魏时期傩礼的“大傩耀兵”场景相似。这或许与陕北神木地区自古属于边塞,战争频多的原因相关。

综上所述,重视东、南、西、北四方也是陕北秧歌演出的重要特点。如“军阵竹马”中的“转四方”表演,“踢场子”秧歌的“按四门”,大场秧歌演中“大豁四门”“大划四门”等场图,以及扭秧歌特有的“十字步”步伐,都具有浓重的阴阳八卦特色。

(五)秧歌搬演角色的类傩性

在秧歌队的队尾,通常会有“蛮婆蛮汉”两个角色,他们装扮奇特,行为古怪,作出各种夸张、粗犷、滑稽可笑的表演。关于这两个角色的起源,并无确切文献记载,据介绍,蛮婆蛮汉是逐疫驱邪,赐福儿童的神化人物,但却行为怪诞、喜怒无常。现今秧歌队中的“蛮婆蛮汉”,他们左手执面杖,用于镇邪长阳;右手握羽扇,用于驱凶福臻,并预示清洁干净;乡民可以与他们调笑取乐,也可以顺意奉承,不可违悖其要求。在传统陕北秧歌中,蛮婆蛮汉两个角色有唱词,分别是蛮婆唱:“初九、十九、二十九,蛮婆一溜快步走,走到门上讨点油,平平安安度春秋。”蛮汉唱:“过罢大年头一天,蛮汉来到贵门前,手拿擀杖镇恶邪,人财兴旺保丰年。”(30)杨平:《陕北秧歌中的丑角及其表演》,《陕北秧歌研究》,第158页。从唱词中“门上讨点油”和“来到贵门前”可以看出蛮婆、蛮汉通过沿门“镇恶邪”来讨取粮食,具有一些乞讨的性质。这与史料中记载民间傩仪中的“傩公傩母”角色相似。宋代《岁时广记·逐除傩》引唐代李绰《秦中岁时记》云:“岁除日,傩皆作鬼神状,二老人名为傩翁、傩母。”又引诗词来补充:“东坡诗云:‘爆竹惊隣鬼,驱傩聚小儿。’又古词云:‘万户与千门,驱傩鼎沸。’”(31)陈元靓编:《岁时广记(三)》,上海:商务印书馆1939年,第433-434页。此外,明代《江阴县志》也有类似记载:“是日扫屋尘,曰除残。丐者二人傩于市,花面杂裳,傩翁傩母偶而逐,暮,烧火盆爆竹,各于大门外,比屋皆然,古谓之籸盆。以赤豆杂米炊为饭,遍食家人,曰辟瘟。”(32)赵锦俢,张衮纂,刘徐昌点校:《(嘉靖)江阴县志》,上海:上海古籍出版社2011年,第83-84页。这里的傩翁傩母同样沿门而傩,通过给沿门家户辟瘟来获取粮食。

类似的沿门逐疫活动也有“跳灶王”,如顾禄《清嘉录》记载:“月朔,乞儿三五人为一队,扮灶公、灶婆,各执竹枝,噪于门庭以乞钱,至二十四日止,谓之跳灶王。”(33)顾禄:《清嘉录》卷十二,见《续俢四库全书》编纂委员会编《续俢四库全书》,第1262册,上海:上海古籍出版社2002年,第804页。文中的灶公灶婆,具有通过沿门驱傩活动来乞钱的行为。有时还会作“钟馗”装扮,如“祀灶数日,前匄者貌灶公灶母,装钟馗,仗剑作擒鬼状,鸣锣跳跃,求乞财物,盖亦古逐疫之意。”(34)赵世安修、邵远平纂:《(康熙)仁和县志》,上海:上海书店出版社1993年,第111页。又有时会扮为男女判官,“二十四日,丐者涂抹变形,装成男女鬼判,叫跳驱傩,索之利物,俗呼‘跳灶王’。”(35)顾禄撰:《清嘉录》卷十二,见《续俢四库全书》编纂委员会编《续俢四库全书》,第1262册,第805页。这种配偶式沿门驱傩,在获取钱粮的同时,也为群众提供了娱乐价值,“杭俗,跳灶王,丐者至腊下旬,涂粉墨于面,跳踉街市,以索钱米。诗云:‘借名司命作乡傩,不醉其如屡舞傞。粉墨当场供笑骂,只夸囊底得钱多。’”(36)顾禄撰:《清嘉录》卷十二,见《续俢四库全书》编纂委员会编《续俢四库全书》,第1262册,第805页。此处“供笑骂”表明了这种装扮式的沿门驱傩活动具有娱乐的特点。这与北方的“蛮婆蛮汉”在街头沿门驱傩的活动相似。因此,傩公傩母与蛮婆蛮汉均有装扮夸张、通过沿门镇邪的行为来获取粮食,有很高的相似性。

此外,传统秧歌队伍中,男性角色简称“垮鼓子”,女性秧歌角色简称“包头”,又称“坤角”,这与八卦中“坤”卦为“阴”的含义相对应。这说明过去秧歌表演有着浓厚的傩文化特征,有较强的目的性,即使演出的内容和种类或许不同,但这种以五行八卦为文化背景,重视东南西北方位和重视队伍走向的风格是过去陕北秧歌演出的文化思想遗留。这种思想信仰与宋代时期傩礼举行的所蕴含的军阵文化以及傩礼自古以来的阴阳之说相符。

三、近代以来陕北秧歌中“傩文化”的演变和现状

(一)延安时期新秧歌运动对陕北秧歌“傩文化”特征的改造

近代以来,陕北秧歌经历了一次较大的历史改变,即40年代的延安“新秧歌运动”。在这次艺术改造活动中,鲁艺师生和当时的文艺工作者既对传统秧歌进行了改造,又在以舞蹈为主要表演形式的基础上发展了新的艺术——秧歌剧。这次改造以“宣传生产,表扬劳动英雄”为初衷,出于对“封建思想”破除的目的,秧歌中表现男女色情的内容和丑角的滑稽表演成为率先被改造的对象,如明确提出剔除传统秧歌中色情的内容,“当时对于一点是十分注意的:就是坚决扫除秧歌中间丑角的胡闹如男女‘骚情’的东西”(37)张庚:《谈秧歌运动的概况》,《群众》1946年第9期。。此处的丑角,通常是指民间秧歌队伍中扮相怪诞、表演滑稽、制造噱头、逗人取乐的杂色扮角,与戏曲中的敷粉墨,插科打诨的三花脸同一行当。(38)杨平:《陕北秧歌中的丑角及其表演》,《陕北秧歌研究》,第155页。传统秧歌中丑角的角色有蛮婆蛮汉、张公背张婆等,这些角色通常出现在秧歌队伍的末尾,在小场演出时进行一些滑稽可笑的表演。

对于陕北秧歌中的“傩文化”特征,虽未明确地成为改造的对象,但在具体的改造过程中,一些特色鲜明地“傩文化”特征同样遭受了被抹掉、被取代和被修改的命运。如传统秧歌演出中必不可少的谒庙敬神演出被取消。在1944年的一次秧歌艺术座谈会上,一位秧歌队队长称:“现在新社会要闹(秧歌)新的方式,过去闹迷信鬼神,现在不要它。也不要打伞,要用镰刀、斧头,这是我们吃饭的家伙。也不要拜庙,也不要神神保佑……以后闹秧歌不打架就把自己保住了,还用什么神神。”(39)《延安市文教会艺术组秧歌座谈会记要》,《解放日报》1944年10月5日。同时,秧歌演出所使用的道具、演出人员服装、表演场图,都经历了改造,“将传统秧歌中的伞头改为手持镰刀、斧头的工农人物,使秧歌队突出了工、农、兵、学、商的形象……其中还增添了‘红五星’‘五大洲’图案。”(40)《中华舞蹈志》编委会编:《中华舞蹈志·陕西卷》,第34页。

(图片出自《中国民族民间舞蹈集成——陕北秧歌》)(41)中国民族民间舞蹈集成编辑部编:《中国民族民间舞蹈集成(陕西卷)》,第113页。

从宏观的角度看,这次秧歌改造是在抗战这一特殊历史时期下的艺术实践。在这次艺术改革中,陕北秧歌中的一些傩文化特征被延安文艺工作者和积极群众合力改造,用以适应其新文艺的艺术地位。在这次改造的浪潮之后,陕北秧歌作为一个成功的艺术改造案例在全国开始普及,秧歌逐渐成为普及全国的群众性舞蹈,随及在文革期间,陕北秧歌被列入“四旧”,遭到了废除和禁止。陕北秧歌在80年代起,又逐渐开始复兴,但是在“新秧歌运动”时期的一些特色鲜明地“革命性”特征不再被刻意提起,传统秧歌的“傩文化”特征也逐渐在恢复,具体包括传统的谒庙秧歌,传统的秧歌场图和伞头所用的“日照”伞。同时,陕西省文化厅于1984年召开“陕北秧歌学术讨论会”,会议上对秧歌起源于劳动的说法提出争议,认为秧歌的起源与祭祀和傩仪相关。

(二)非遗保护时期陕北秧歌中“傩文化”特征的另类发展

进入21世纪后,陕北秧歌入选国家级第一批非遗名录,入选“传统舞蹈”门类。新的身份使陕北秧歌再次进入到国家和政府的视野,其保护和发展有了新的方向,即“舞蹈艺术”的方向,陕北秧歌中“傩文化”特征再次面临着被“瓦解”的风险。

除了最具代表性和概括性的国家级项目“陕北秧歌”外,还有在陕北地区的多个市级、县级类秧歌项目,对于这些与秧歌相关的非遗,各级政府制定的具体保护计划和保护措施,都偏重于对其舞蹈技艺和表演艺术性的保护,没有关注到陕北秧歌的“傩文化”特征。如上文提到的以三官爷信仰为主体的保宁堡秧歌,其主要保护内容可概括为:1.普查资料进行整理存档;2.开展理论研究;3.成立秧歌培训基地;4.开展老秧歌培训班;5.建立道具、服饰加工厂;6.开展老秧歌汇演活动。可以看出,官方制定的保护计划主要是保护保宁堡秧歌的表演艺术形式,没有将保宁堡秧歌的祀神仪式和当地群众通过演出秧歌来“消灾免难”的心理纳入考虑,也没有过多的“傩文化”背景的保护。

在这份保护计划中,对于秧歌队员的培养也没有继续提及采取“神点孝力”“许愿孝力”的秧歌队员选用方式,而是选择在艺校、剧团开展秧歌培训班,在其五年内的保护措施中提到:“设立以文化局长为组长,教育局分管局长为副组长,艺校、戏校、剧团等单位负责人为成员的老秧歌教育工作组。并在学校中开展保宁堡老秧歌教学工作。”(42)“保宁堡老秧歌的保护计划”,陕西省非物质文化遗产数据库-陕西省非物质文化遗产保护中心,https://www.sxlib.org.cn/dfzy/feiwuzhi/sjsp/ctwd/7/201703/t20170302_639438.html,访问日期:2022年12月5日。这样的保护方式也会使“傩文化”在保宁堡秧歌中逐渐消失。

陕北秧歌的日常化与普及化也进一步造成了其“傩文化”因子的流失,如2000年国家体育总局社会体育指导中心组织了秧歌专家根据陕北秧歌中的有益健康动作,创编出了第一套健身秧歌,又如在西安出现的快乐秧歌广场舞,都是群众自行编创,以健身为目的的秧歌活动,傩文化特征在其中也难以见到。又如榆林学院开展的秧歌课程,被列入体育课门类,这些都是针对“陕北秧歌”中的表演动作抽离出来进行再次创作,用于符合群众日常健身的需要和高校教学实践的需要。这类“衍生态”的秧歌显然更具有“现代性”特征,而非“傩文化”特征,究其原因,是“秧歌”演出的场合脱离了其原有的生存环境。

虽然在当今作为国家级非遗项目的陕北秧歌在其保护过程和日常活动中,已很难见到其“傩文化”特征,但陕北秧歌的傩文化特征并未就此消失,而是出现在其他民俗活动中,发挥着敬神、娱神、驱邪纳吉、庆祝丰收等传统功能。如秧歌的娱神功能在陕北马坊牛王会中的就有出现。(43)郭冰庐、贺智利:《马坊牛王会祀神社事活动的田野考察》,《文化遗产》2016年第1期。横山牛王会是一年一度在横山县举办的民间信仰祀神社祀活动,活动期间有大量的秧歌、唢呐、锣鼓等表演,与傩舞中“神灵出巡”的类型相似。(44)曲六乙、钱茀:《东方傩文化概论》,第93页。活动的主要内容为迎神、娱神、送神三个部分,这三个环节都有秧歌队的参与,在迎接的路途中和办会的广场,都有身穿传统秧歌服装的村民进行秧歌表演,他们手持镲,或者身挎腰鼓,跳着传统的秧歌场图,通过舞蹈来表示对牛王菩萨的尊敬。秧歌队的舞蹈表演,最主要的目的是娱神,每个参与办会的村庄,都会组建自己的秧歌队,每队约二十人,在每年正月十三至正月十六这办会的四天,每天都在牛王菩萨和老佛爷的坐像前进行多次表演。夜晚还要在会场附近临时搭建的“九曲阵”前表演,并带领群众入阵游转。据秧歌队员称,他们的舞蹈是给神灵跳的,没有报酬。作为一种在公开场合表演的舞蹈,此时的秧歌表演也兼具娱人的观赏性,每年牛王大会都会吸引大量香客和游客前去参观,会场周边也布满了临时商贩和娱乐杂耍。对于参与表演的秧歌队员来讲,正是对牛王菩萨的虔诚信仰,相信积极参与祀神活动可以带来丰收和好运,才会不计酬劳的参与其中。

在陕北秧歌的发展进入舞蹈“专业化”和健身“全民化”的今天,“傩文化”特征因脱离现代的语境而逐渐隐身和消失,但将陕北秧歌放入一个具有民间信俗和信仰的社会语境,陕北秧歌的“傩文化”特征又再次得到展现。

结 语

传统的陕北秧歌具有多种“傩文化”特征,具体表现在演出类型、演出场图、演出程序、服装、道具和演出形象这几方面。在近现代的发展过程中,陕北秧歌经历了“新秧歌运动”,在这场运动中,出于宣传生产和革命的需要,传统的“傩文化”特征被改造为“革命性”特征。改革开放后,“傩文化”特征又有所恢复,在新世纪的非遗保护浪潮中,秧歌的自身表演与演出成为艺术欣赏的对象,“陕北秧歌”主要向舞蹈的“专业化”和健身“全民化”的方向发展,“傩文化”特征再次被消解。相反,在民俗信仰的语境下,如在陕北马坊牛王会中,陕北秧歌的“傩文化”又变得浓厚。