全程无缝链接式干预模式联合认知护理在中青年心肌梗死患者冠状动脉支架植入术后护理中的应用

2023-05-23曹秋月张敏翁彩云陈建静

曹秋月,张敏,翁彩云,陈建静

急性心肌梗死是临床较为常见的心血管疾病之一,主要表现为冠状动脉急性、持续性的缺血以及缺氧造成的心肌坏死,主要临床表现为胸骨后疼痛和进行性心电图改变,同时患者并发心律失常以及心力衰竭的风险显著升高[1]。流行病学调查显示,我国中青年心肌梗死的发病率呈逐年上升的趋势。对急性心肌梗死患者而言,及时有效的冠状动脉支架植入术(percutaneous coronary intervention,PCI)通过恢复患者堵塞的血管血流,创伤较小,安全性较高,患者的满意度较好[2]。我国多数基层医院的急救流程及措施尚不完善,及时制定并实施有效全面的护理救治措施是临床上亟待解决的问题。有研究表明,在对患者的治疗中,采用全程无缝链接式干预,可以显著缩短救治延迟时间,进一步改善临床预后[3]。目前采用全程无缝链接式干预模式护理后,有关患者生活质量评估方面的报道较少。急性心肌梗死患者进行急诊PCI 手术后,认知功能以及神经功能均会受到不同程度的损伤[4]。本研究采用全程无缝链接式干预模式联合认知护理对中青年心肌梗死患者急诊PCI 术后进行护理干预,对患者生活质量进行评估,观察护理方法的可行性及有效性,以期为临床治疗提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

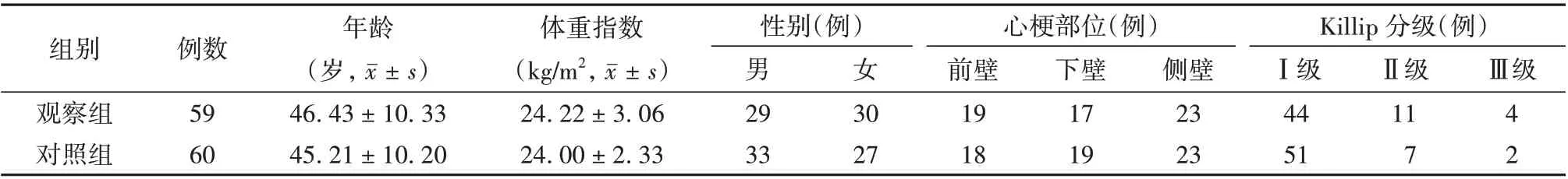

本研究采取前瞻性研究,将2019 年1 月至2020 年12 月于海安市人民医院治疗的119 例中青年心肌梗死患者作为研究对象,其中男性患者62 例,女性患者57 例;年龄18~60 岁[(45.77 ± 10.26)岁];体重指数24.11 ± 2.03;心肌梗死部位:前壁心肌梗死患者37 例,下壁或下壁正后壁心肌梗死患者36 例,侧壁或高侧壁心肌梗死患者46 例;心功能Killip 分级[5]:Ⅰ级患者95 例,Ⅱ级患者18 例,Ⅲ级患者6 例。将2019 年的60 例患者设为对照组,2020 年的59 例患者设为观察组,2 组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。所有患者均签署知情同意书,并经医院伦理委员会批准。

表1 观察组与对照组患者的一般资料比较

纳入标准:(1)符合心肌梗死诊断标准[5];(2)符合急诊PCI 手术治疗指征;(3)年龄18~60 岁。排除标准:(1)陈旧性心肌梗死再发心肌梗死患者;(2)结缔组织病患者;(3)瓣膜病变患者;(4)肝肾功能不全患者;(5)活动性出血患者;(6)治疗期间转院及出院患者。

1.2 研究方法

2 组患者均行急诊PCI 手术,术后均采取常规护理措施,在饮食和运动上给予指导。观察组患者在此基础上采取全程无缝链接式干预模式联合认知护理。2 组患者均治疗2 周。

全程无缝链接式干预:(1)院前急救组织管理。由院前急救120 护士、心血管专科护士、导管室护士共同组成急诊PCI 护理团队,对团队成员进行医院救治、急救理论知识以及急救技能的培训,对急诊PCI 手术后病情恶化识别、转运风险评估以及急救药物使用等进行培训,同时优化院前急救流程,重点强调对于急诊PCI 手术后发生并发症患者的处置,同时建立便捷高效的急救绿色通道,规范收集患者的资料,对相关数据进行核对和记录,由双人复核确保数据准确无误。同时在患者转运前以及转运中,及时对患者的病情进行评估,记录过程中的病情变化情况,避免出现院内交接时遗漏病情的情况。(2)建立急救信息系统。当接到急救电话后,护士与报警人取得联系,提前了解患者情况,并告知院前急救组织,组织中的医护人员根据患者的并发症情况,做好急救准备,同时利用信息系统将患者的信息向急救科室以及导管室反馈,指导急救人员及时开展有效的急救措施。(3)院前急救护理干预。120 护士到达现场后,及时对患者的病情进行评估,同时按照医嘱给予患者阿司匹林、氯吡格雷等药物的急救处置。患者转运时及时向家属以及患者本人讲述急诊PCI 手术治疗的必要性以及术后可能发生的相应情况,降低患者以及家属的心理负担,缩短获取患者及其家属对于手术知情同意的时间。(4)院内抢救护理干预。患者到达医院后直接进导管室,120 护士与导管室护士进行交接,并做好术前准备,以最快的速度进入绿色通道实施抢救,采用先抢救后付费模式。(5)导管室护理干预。导管室的护士在接到手术申请后,立即做好手术准备,以及做好术中用药、抢救药物的配备。配合心血管医生开展急诊PCI 介入手术,术中密切观测患者的心血管、心电图以及造影剂过敏情况,手术完成后将患者送入心血管重症监护室。

认知行为护理干预重点关注患者的身心健康,与患者进行沟通、交流,了解患者的心理状况,取得患者的信任,构建和谐的护患关系。包括疾病健康教育、心理干预、饮食干预、行为护理。另外,指导患者做一些放松训练,如听舒缓音乐、进行呼吸锻炼、阅读杂志等,确保患者保持积极乐观的态度。本研究实施前,安排医生和护士接受就诊各个环节的培训,提升医护人员对此项护理模式的合作能力及对患者的诊疗数据整理、疾病健康教育、心理干预、饮食干预以及行为护理的能力。

1.3 观察指标

1.3.1 救治时间 分别对2 组患者的首次医疗接触至急诊PCI 手术、到达医院至血管疏通时间、转诊时间进行比较。

1.3.2 护士工作效率 分别对2 组患者的护士到达导管室时间、急诊PCI 术前准备时间、获取知情同意时间进行比较。

1.3.3 患者生命质量 生命质量采用SF-36 评分[6]进行评估,SF-36 评分包括研究对象的生理功能、生理职能、躯体疼痛、一般健康、精力、社会功能、情感职能、心理健康等指标,每个项目评分均为百分制,评分越高提示生活质量越佳。

1.4 统计学处理

2 结果

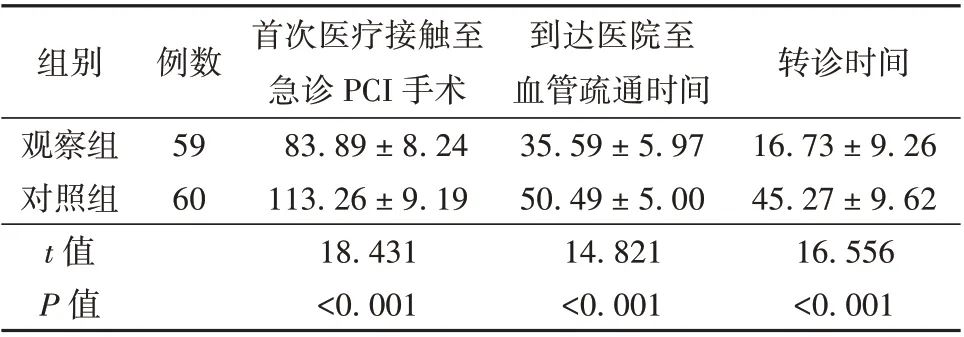

2.1 观察组与对照组患者救治时间比较

观察组患者的首次医疗接触至急诊PCI 手术、到达医院至血管疏通时间、转诊时间显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 观察组与对照组患者救治时间比较(min,)

表2 观察组与对照组患者救治时间比较(min,)

组别观察组对照组t 值P 值例数59 60首次医疗接触至急诊PCI 手术83.89 ± 8.24 113.26 ± 9.19 18.431<0.001到达医院至血管疏通时间35.59 ± 5.97 50.49 ± 5.00 14.821<0.001转诊时间16.73 ± 9.26 45.27 ± 9.62 16.556<0.001

2.2 观察组与对照组护士的工作效率比较

观察组护士到达导管室时间、急诊PCI 术前准备时间、获取患者及其家属知情同意时间显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表3。

表3 观察组与对照组护士工作效率比较(min)

表3 观察组与对照组护士工作效率比较(min)

组别观察组对照组t 值P 值例数59 60护士到达导管室时间14.70 ± 1.51 22.60 ± 1.96 24.732<0.001急诊PCI 术前准备时间4.33 ± 1.33 10.65 ± 1.45 24.880<0.001获取患者及其家属知情同意时间5.37 ± 1.57 19.21 ± 1.33 52.101<0.001

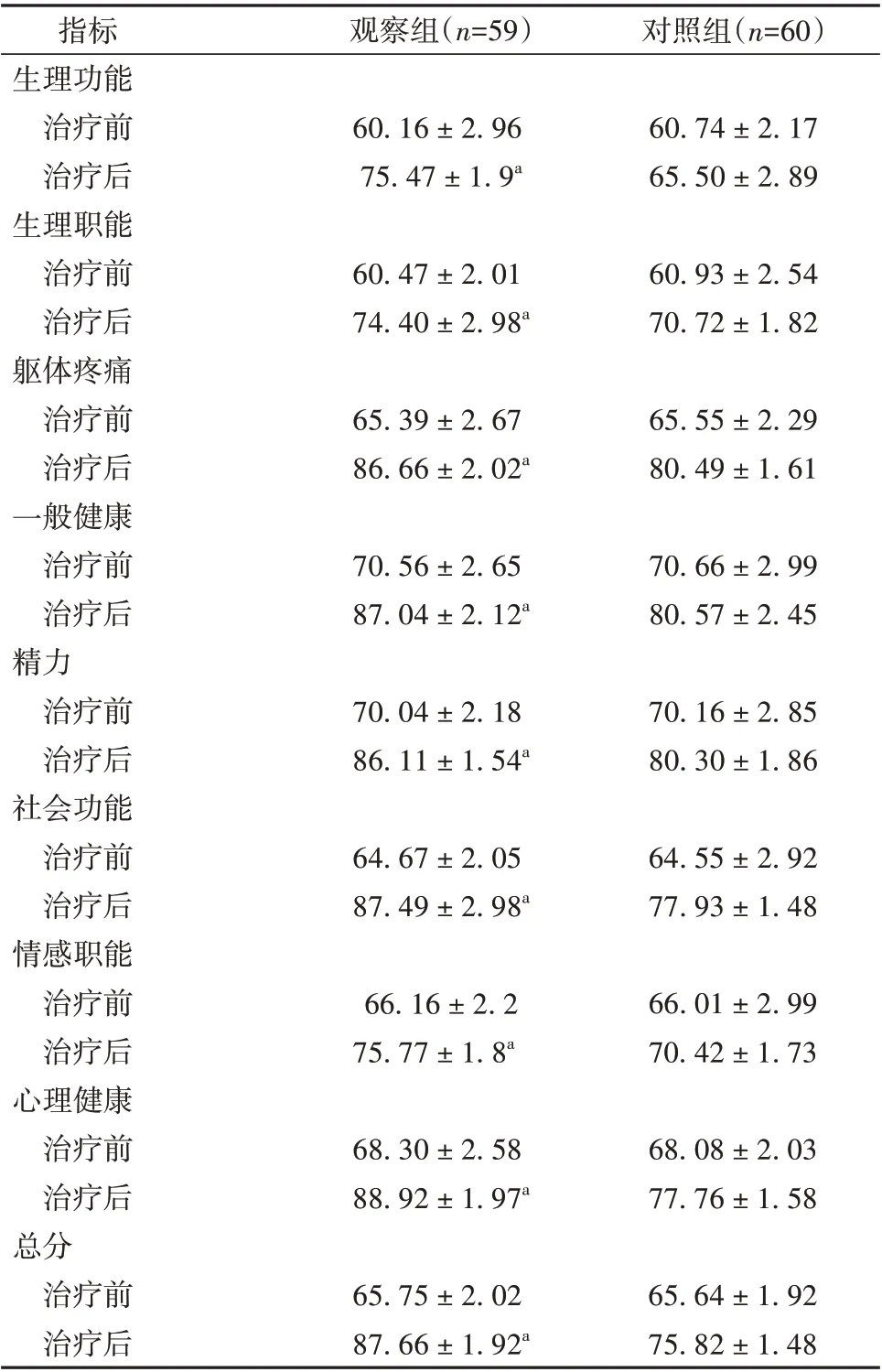

2.3 观察组与对照组患者生命质量比较

治疗前,观察组患者生理功能、生理职能、躯体疼痛、一般健康、精力、社会功能、情感职能、心理健康评分及总分与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,各指标均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表4。

表4 观察组与对照组患者生命质量比较(分,)

表4 观察组与对照组患者生命质量比较(分,)

注:与对照组比较aP<0.01

指标生理功能治疗前治疗后生理职能治疗前治疗后躯体疼痛治疗前治疗后一般健康治疗前治疗后精力治疗前治疗后社会功能治疗前治疗后情感职能治疗前治疗后心理健康治疗前治疗后总分治疗前治疗后观察组(n=59)对照组(n=60)60.16 ± 2.96 75.47 ± 1.9a 60.74 ± 2.17 65.50 ± 2.89 60.47 ± 2.01 74.40 ± 2.98a 60.93 ± 2.54 70.72 ± 1.82 65.39 ± 2.67 86.66 ± 2.02a 65.55 ± 2.29 80.49 ± 1.61 70.56 ± 2.65 87.04 ± 2.12a 70.66 ± 2.99 80.57 ± 2.45 70.04 ± 2.18 86.11 ± 1.54a 70.16 ± 2.85 80.30 ± 1.86 64.67 ± 2.05 87.49 ± 2.98a 64.55 ± 2.92 77.93 ± 1.48 66.16 ± 2.2 75.77 ± 1.8a 66.01 ± 2.99 70.42 ± 1.73 68.30 ± 2.58 88.92 ± 1.97a 68.08 ± 2.03 77.76 ± 1.58 65.64 ± 1.92 75.82 ± 1.48 65.75 ± 2.02 87.66 ± 1.92a

3 讨论

流行病学调查显示,心肌梗死疾病的发病率呈逐年上升的趋势,同时发病年龄呈年轻化趋势。该疾病的并发症较多,病死率较高[7]。针对急性心肌梗死患者,早期开展护理干预,对预后具有积极的意义[8]。在中青年心肌梗死患者的救治过程中,及早对梗死的动脉进行疏通,对于降低病死率和改善心肌功能具有积极的意义[9]。传统治疗中多采取单独科室独立完成救治,而单独科室救治往往具有一定的局限性,对患者的预后不佳。但是多科室治疗会由于衔接不当而贻误患者病情[10]。所以如何通过多科室联合救治,衔接有序,降低中间环节,对于缩短急救患者的救治时间以及保证在黄金时间内得到有效救治具有重要意义,并对患者的预后具有积极的影响[11]。

全程无缝链接式的护理急救模式是一种基于网络信息化系统以及院前急救、院内抢救为一体的急救护理措施。该措施改变了传统独立科室依托型等常见急救护理体系。针对分管于不同管理部门的科室,可以使各科室的衔接更加环环相扣,最大程度上提升患者的服务效率,为患者抢救赢得宝贵的时间[12]。本研究中通过对中青年心肌梗死患者实施急诊PCI 手术过程中的无缝链接式的急救模式,使急救工作从尚未接触患者到接触患者中以及接触患者后无缝衔接相关科室。同时对患者开展标准化、程序化的急救护理干预,提升了协同护理的效率。患者手术后,及时开展认知护理,提升患者的疾病认知程度,改变术后不良生活习惯,树立术后康复的信心,这对于患者的预后具有重要的意义[13]。本研究中观察组患者生活质量以及日常活动能力显著提升,提示通过改善患者认知功能,患者的正向心理应激能力得到显著提升,这对于免疫功能的提升具有积极意义。同时,也有研究报道,在对心肌梗死患者的动脉疏通过程中,缩短发病到手术的时间,降低心肌细胞的损伤程度具有重要的意义[14],进一步优化患者心肌细胞的能量代谢,同时也有助于患者心脏功能的恢复。对患者开展认知干预,对于降低患者的负面情绪,提升治疗效果具有重要意义[11]。