自我效能感和军人智能手机成瘾的关系:有调节的中介模型

2023-05-23文静宋相瑞邵小琴董薇

文静,宋相瑞,邵小琴,董薇

据中国互联网络信息中心发布的第49 次《中国互联网络发展统计报告》显示,手机是民众上网的最主要设备,我国网民使用手机上网的比例已达99.7%[1]。智能手机集社交、生活资讯、娱乐等功能于一体,且体积小、便于携带。这些优点给大众的生产生活带来便利的同时,也造成了一些问题,智能手机成瘾(smartphone addiction)便是其中一种。智能手机成瘾是指个体过度使用且无法控制过度使用智能手机的行为,并导致一系列心理和行为问题[2]。智能手机成瘾不仅与颈椎病、视力下降等器质性病变有关,还会影响个体的睡眠质量、执行功能、心理健康水平等[3-6]。既往有研究者对某部340 名官兵进行调查,发现手机成瘾检出率为6.47%[7]。军人由于职业的特殊性,需时刻保持机敏与警惕,智能手机成瘾可能会扰乱正常作息,降低专注度,对军人作战能力造成不良影响。但现有研究多关注青少年群体智能手机成瘾状况的影响因素,较少关注军人群体。因此,对军人手机成瘾及其影响因素的研究具有重要的现实意义。

自我效能感是个体对于自己能否完成行为目标所需能力的信念[8]。自我效能感较高的军人对自己有正确的认识,与自我效能感较低的军人相比,会采取更加积极向上的方式达成目标[9]。特定网络成瘾理论认为,个体的核心特征和个性(自我效能感等)能够预测具体的认知,并导致不同类型的网络成瘾[10]。已有研究表明,自我效能感可以负向预测成瘾行为[11],在学生群体智能手机成瘾的研究中也发现学生的学业自我效能感越高,越不容易手机成瘾[12]。因此,自我效能感更高的军人可能更少通过智能手机成瘾逃避现实。基于此,本研究提出假设1:自我效能感能够预测军人智能手机成瘾。

根据个体-环境交互作用模型[13],个体行为受外部因素和个体自身因素共同影响。因此,智能手机成瘾除自我效能感(个体因素)外,还受到家庭、社会等外部因素影响[2],个体所感受到的社会支持程度也可能与智能手机成瘾行为有关。社会支持指个体的各种社会联系对个体所提供的物质等客观的、实际的支持和情感等主观支持[14]。有研究表明自我效能感较高者乐于帮助他人,积极与外界交流,能够获得较多的社会支持[15]。也有研究发现社会支持对手机成瘾具有负向预测作用[16]。自我效能感较高的军人可以从社会关系中获得更充足的支持,不需要依靠手机建构的虚拟世界获得精神满足,即自我效能感可能通过社会支持影响军人的智能手机成瘾。基于此,本研究提出假设2:军人的社会支持在自我效能感与智能手机成瘾间起中介作用。

焦虑是影响军人心理健康水平的重要因素之一[17]。个体行为不仅受个体因素和环境因素的影响,还会受到情绪的影响。即使有充分的社会支持作为支撑,但当个体感到焦虑时,依旧有可能通过手机成瘾行为来试图缓解[18]。相关研究表明,焦虑与自我效能感[19]、社会支持[20-21]呈负相关,与手机成瘾呈正相关[22],但尚无研究综合探讨焦虑在自我效能感、社会支持、手机成瘾中的作用。军人作为特殊群体,探讨焦虑情绪对其智能手机成瘾的影响很有必要。基于此,本研究提出假设3:焦虑可调节军人自我效能感与手机成瘾间的关系。

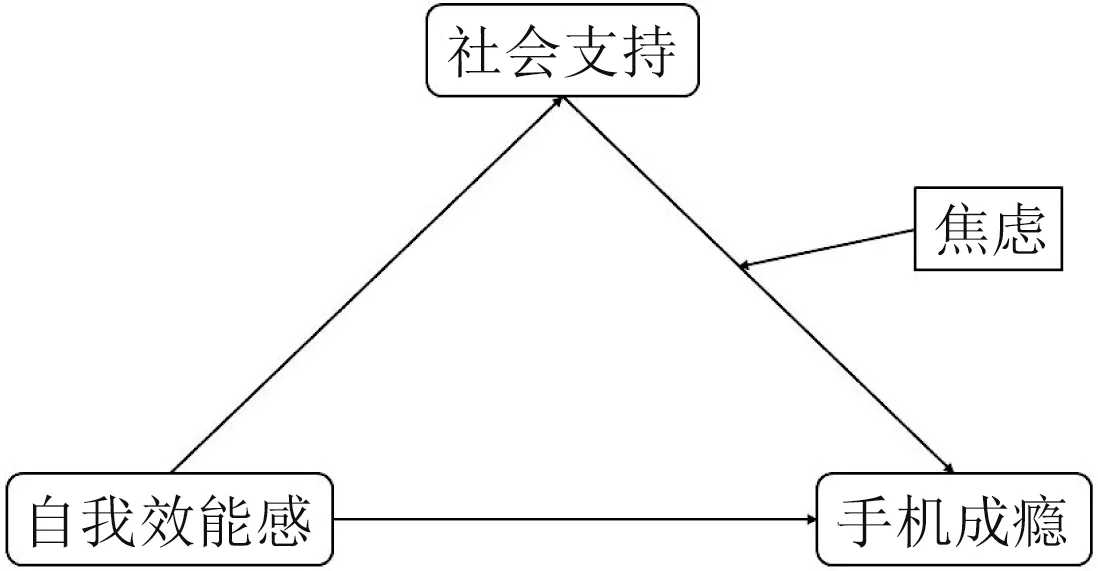

本研究拟构建一个有调节的中介模型,探讨社会支持、自我效能感和焦虑如何影响军人手机成瘾,研究假设模型见图1。本研究有助于揭示军人智能手机成瘾的影响因素及内在机制,对维护和促进军人群体的身心健康具有重要意义。

图1 本研究的理论假设模型

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取某部共5 304 名军人作为研究对象发放问卷。(1)纳入标准:年龄18 岁以上;意识清晰;对本研究知情同意,自愿参与。(2)排除标准:未完成答卷者(100 名),如错填、漏填选项等情况。最终共有5 204 名军人纳入研究,问卷回收有效率98.2%。

1.2 研究工具

1.2.1 一般自我效能感量表(general self-efficacy scale,GSES)[23]该量表由10 道题目组成,属于单维量表。量表采用Likert 4 点评分形式,每个条目均为1(完全不正确)~4(完全正确)评分,10 道题目的平均分为量表得分。得分越高表示个体的自我效能感越强。该量表信效度良好,本研究样本计算出的内部一致性信度为0.893。

1.2.2 社会支持评定量表(social support rate score,SSRS)[24]该量表分为客观社会支持(3 题)、主观社会支持(4 题)和对社会支持的利用度(3 题)3 个维度,共计10 道题目,10 道题目的总分为量表得分。得分越高表示个体的社会支持度越强。该量表信效度良好,本研究样本计算出的内部一致性信度为0.722。

1.2.3 智能手机成瘾量表(smartphone addiction scale,SAS-SV)该量表为Kwon 等编制的智能手机成瘾量表简版[25-26],由10 个题目组成。量表采用Likert 6 点评分形式,每个条目均为1(非常不同意)~6(非常同意)评分,10 个条目的总分为量表得分,男性得分高于31 分,女性得分高于33 分,表示存在智能手机成瘾[27]。该量表信效度良好,本研究样本计算出的内部一致性信度为0.903。

1.2.4 抑郁-焦虑-压力量表(depression anxiety and stress scale,DASS)[28]该量表分为抑郁(7 题)、焦虑(7 题)和压力(7 题)3 个维度,共计21 道题目,可以同时测量被试者的抑郁、焦虑、压力状况。量表采用Likert 4 点评分形式,每个题目均为0(完全不符合)~3(非常符合)评分,分量表分值越高则表示越存在该情绪。本研究选取该量表中的焦虑分量表进行研究。该分量表信效度良好,依据本研究样本计算出的内部一致性信度为0.843。

1.3 统计学处理

使用SPSS 22.0 软件进行统计学分析。计量资料采用表示;计数资料采用例数或百分比(%)表示。采用Harman's 单因素检验方法(Harman's one-factor test)来检验共同方法偏差;采用相关分析探索自我效能感、社会支持、智能手机成瘾和焦虑间的关系;采用Hayes 编制的SPSS PROCESS 宏程序的简单中介模型Model14 进行有调节的中介效应的检验,检验标准α=0.05。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman's 单因素检验方法(Harman's one-factor test)[29]来检验共同方法偏差。结果显示,以特征根大于1 为标准,共析出39 个因子,最大因子的方差解释率为18.52%,小于40%为临界标准,说明本研究数据不存在明显的共同方法偏差。

2.2 某部军人手机成瘾状况

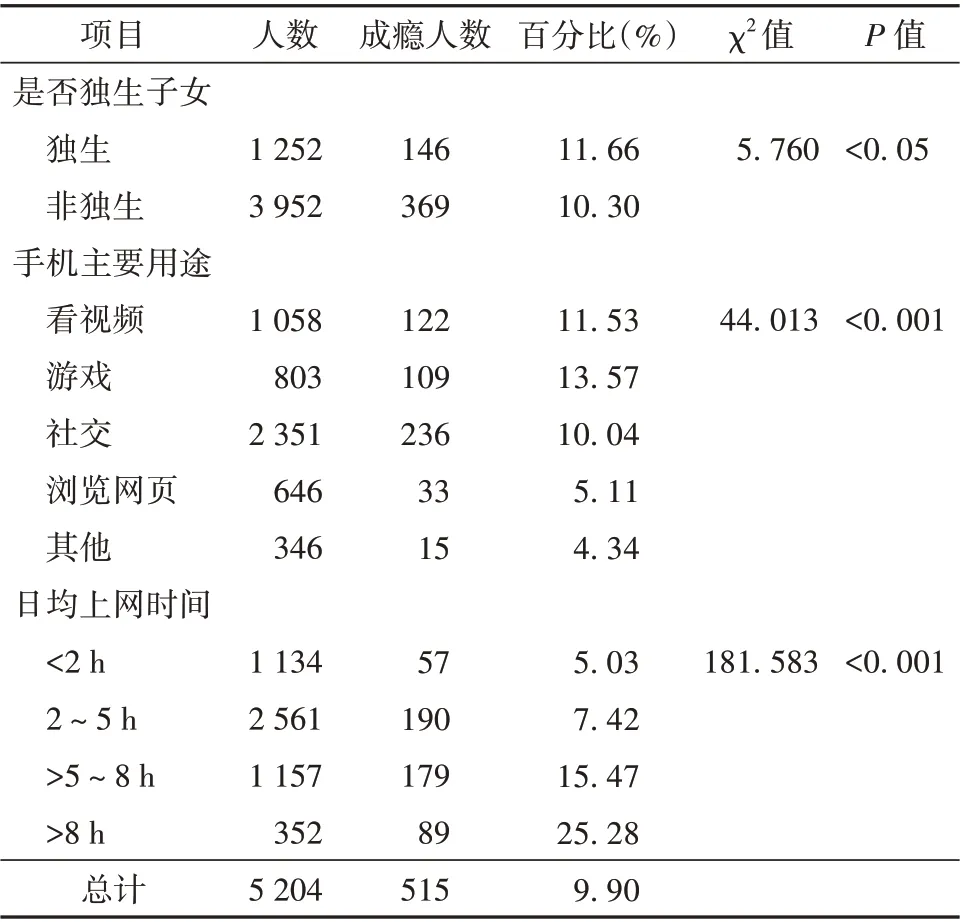

5 204 名军人中共有515 名手机成瘾者,占总人数的9.90%。分别以是否独生子女、手机主要用途、日均上网时间对手机成瘾量表总得分进行分类比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 某部军人手机成瘾的人口学统计

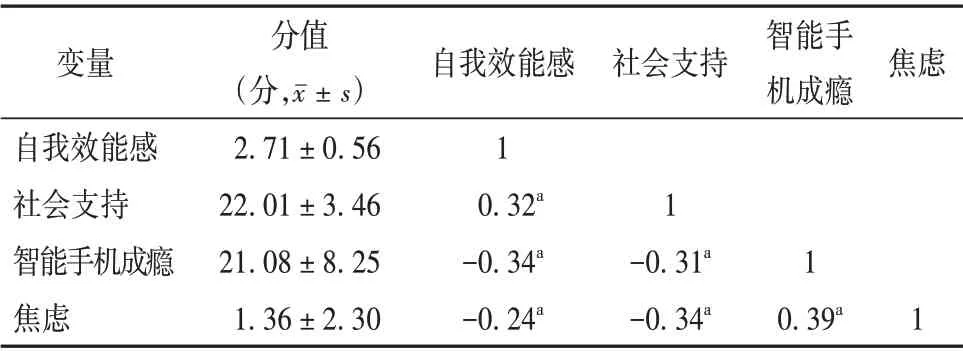

2.3 相关分析

相关分析结果显示,自我效能感与社会支持呈正相关(P<0.01),与智能手机成瘾、焦虑呈负相关(P<0.01);社会支持与智能手机成瘾、焦虑呈负相关(P<0.01),智能手机成瘾与焦虑呈正相关(P<0.01)。见表2。

表2 某部军人自我效能感、社会支持、智能手机成瘾和焦虑的相关分析(r 值)

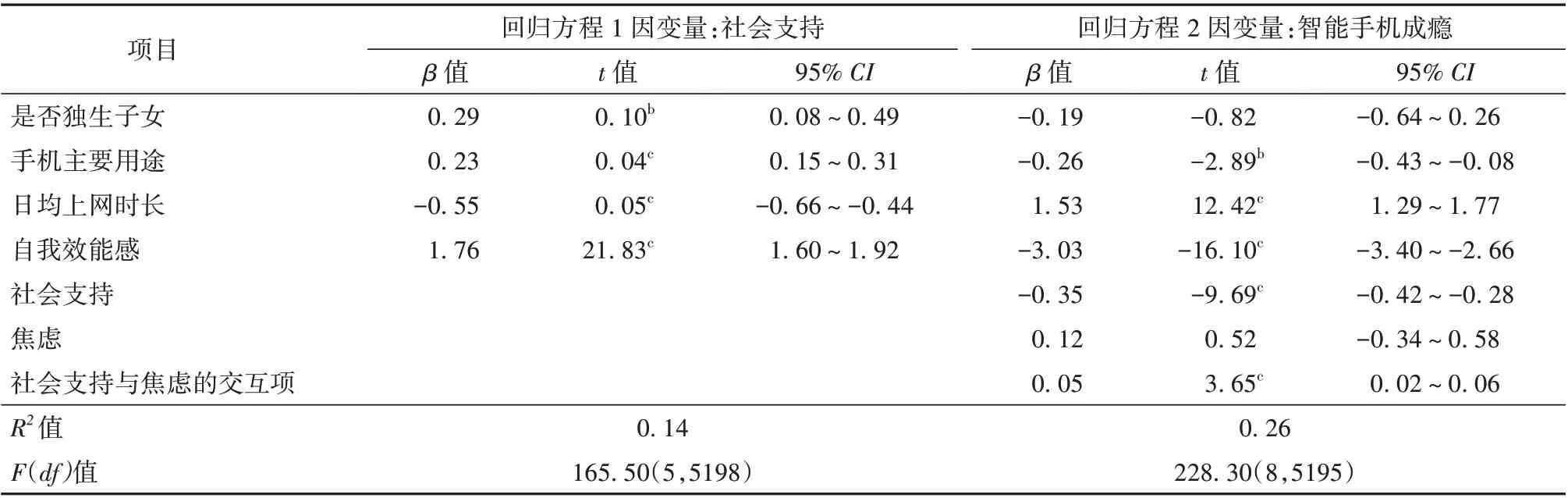

2.4 有调节的中介效应分析

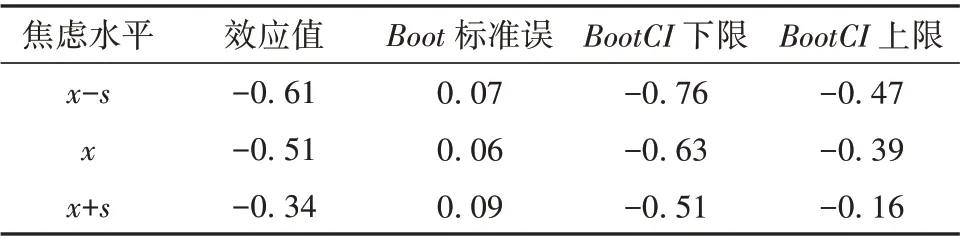

选用Hayes 的模型14(本研究的理论假设模型与该模型一致,因此可直接进行检验)[30],在控制是否独生子女、手机主要用途、日均上网时长的情况下对有调节的中介模型进行检验,以自我效能感为自变量,智能手机成瘾为因变量,社会支持为中介变量,焦虑为调节变量。见表3。自我效能感可负向预测智能手机成瘾(β=-3.03,t=-16.10,P<0.001),支持了假设1。自我效能感可正向预测社会支持(β=1.76,t=21.83,P<0.001),社会支持可负向预测智能手机成瘾(β=-0.35,t=-9.69,P<0.001),因此,社会支持在自我效能感与智能手机成瘾间起部分中介作用,支持了假设2。将焦虑纳入模型后,可看到焦虑对智能手机成瘾的影响不显著(P>0.05),但社会支持与焦虑的交互项对智能手机成瘾的影响显著(β=0.05,t=3.65,P<0.001),说明焦虑的调节作用显著。为更清楚地解释焦虑在社会支持与智能手机成瘾之间的调节作用,将焦虑水平按均值加减一个标准差进行分组,并做简单斜率检验。结果表明,高焦虑者的社会支持对智能手机成瘾的负向预测作用显著(β=-0.194,t=-4.754,P<0.001)。见表4。随着焦虑水平的降低,社会支持在自我效能感与智能手机成瘾关系中的中介效应呈上升趋势,支持了假设3。低焦虑者的社会支持对智能手机成瘾的负向预测作用显著,且与高焦虑者相比,其负向预测作用更加明显(β=-0.35,t=-9.69,P<0.001)。综合以上结果可知,自我效能感通过社会支持对智能手机成瘾产生影响的中介作用受到焦虑的调节。

表3 自我效能感对智能手机成瘾有调节的中介效应检验

表4 不同水平焦虑对社会支持的中介效应情况

3 讨论

3.1 军人手机成瘾状况低于学生群体,但不容忽视

本研究中,5 204 名军人手机成瘾总分为(21.08 ± 8.25)分,手机成瘾者占总调查人数的9.90%,检出率低于既往研究报道的学生群体[31-32],但略高于王梅等[7]对某部官兵手机依赖的调查结果。这可能是因为部队日常管理严格,思政教育和手机教育较多,因此本研究手机成瘾程度更低,但情况不容忽视。人口学统计结果显示,独生子女中手机成瘾者更多(11.66%),可能是因为独生子女从小获得更多爱和关注,有更多的情感需求。当他们来到部队后,如果无法获得充足的情感支撑,较易通过手机获取情感补偿[33]。此外,手机用途为游戏的军人更容易手机成瘾(13.57%);手机日均使用时间越长,越容易造成手机成瘾,其中手机日均使用时间为8 h 以上的军人,占手机成瘾者的25.28%。这可能是因为手机日均使用时间较长的军人自控力和戒断力较差,与领导及战友的沟通较少,易沉迷于手机,造成恶性循环[34]。

3.2 军人自我效能感与智能手机成瘾呈负相关

相关分析结果显示,自我效能感与智能手机成瘾呈负相关,说明自我效能感较高的军人会更少地出现手机成瘾行为,支持了既往研究[35]。也有研究发现低社会自我效能感是网络成瘾的原因之一[36],这可能是因为自我效能感较低的军人更难应对生活中的各种压力,对于克服困难的信心较低,因此会沉迷于手机以逃避压力。该结果提示管理者可以通过提高军人的自我效能感来预防智能手机成瘾。

3.3 军人社会支持在自我效能感与智能手机成瘾中起部分中介作用

相关性分析及中介效应结果显示,自我效能感与社会支持呈正相关,社会支持与智能手机成瘾呈负相关,社会支持在自我效能感与智能手机成瘾中起部分中介作用。这说明自我效能感能够提高个体的社会支持,从而降低智能手机成瘾行为。该结果提示管理者应重点提升军人的自我效能感,从而提升军人的社会支持水平,降低智能手机成瘾行为。军人平时的管理较为严格,生活方式单一。有研究发现积极心理团体活动与正念认知疗法能够有效增强自我效能感[37],改善手机依赖者的注意偏向[38]。“间接互惠理论”提出利他行为是可以传递的[39],军人在相互交流中的互惠行为越多,被关照的人越会倾向于采取同样的态度和行为感恩个体[40],进而获得更多的社会支持和正向情绪体验。因此,管理者可以定期组织活动,以健康向上的军营文化丰富官兵业余生活,增加面对面交流,帮助军人通过合理方式宣泄情绪,提升自我效能感,促进互相交流。此外,管理者还可以为军人提供一些力所能及的物质及精神上的支持,这些关怀能够使军人以更积极的状态践行使命[41],获得更多深层次的满足和愉悦,从而减少智能手机成瘾行为。

3.4 焦虑在军人社会支持对手机成瘾的影响中起调节作用

本研究还发现,焦虑调节了自我效能感-社会支持-智能手机成瘾这一中介过程的后半路径。具体来说,当焦虑程度更低时,社会支持对智能手机成瘾的影响更强,高社会支持者更不容易出现手机成瘾行为。根据社会支持的缓冲器模型(buffering hypothesis),社会支持能够缓冲不良情绪带来的负面影响,因此焦虑情绪对高社会支持者的冲击更小,更不容易手机成瘾[42]。该结论进一步提示管理者需注重军人的社会支持,同时也需关注其焦虑情绪。可以通过增进与官兵的日常交流,让他们感受到组织的关爱与支持。部队也可定期开展心理筛查工作,一旦发现官兵出现焦虑情绪,及时进行疏导。此外,也可以开展有针对性的心理弹性训练,促进官兵形成健康的心身状态,减少焦虑产生[43]。

本研究也存在一些局限。第一,本研究为横断面研究,仅考察某部军人某一时期的智能手机成瘾状况。今后可使用交叉研究的方式,从宏观上分析整理军人的手机成瘾行为变化及影响因素。第二,本研究中男性军人居多,女性军人仅有一小部分。男女比例失衡使本研究无法分析军人手机成瘾状况的性别差异,具有一定的片面性。既往研究已揭示性别因素对手机成瘾行为的调节作用[44],今后的研究可做好性别平衡,使结果更具普适性和说服力。第三,本研究仅探讨焦虑在自我效能感-社会支持-智能手机成瘾这一中介过程中的调节作用,未将抑郁、压力等密切相关的负性情绪纳入研究。今后研究可考虑纳入更多的负性情绪因素,使结果更为丰满。