基于代谢组学及肠道菌群探索运动性疲劳的发生机制

2023-05-05陈玉容易东平

陈玉容,易东平

1.海南医学院体育部,海南海口 571199;2.重庆三峡学院体育学院,重庆 404199

运动性疲劳在体育学中较为常见,若未及时消除,会严重影响人体代谢,导致代谢组学发生变化,甚至诱发器质性病变,从而威胁身心健康[1]。研究指出,相较于正常群体,运动员这一群体的肠道菌群有所不同,加强对运动员肠道菌群的了解,可以更好地掌握运动员的身体状况,从而针对性地进行训练和饮食调节,对其运动成绩的提高有着十分积极的作用[2]。本研究为进一步了解运动性疲劳发生后,人体代谢组学及肠道菌群在其中发挥的作用情况,选取海南医学院2021年1月—年6月培养的24只雄性SD大鼠进行分组对照探究,旨在为临床提供有效的参考,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

①试剂药品:甲氧胺盐酸盐(批号5001E07X,规格:98%),BSTFA+1% TMCS(批号60196,规格:1 g)、硬脂酸甲酯(批号J22-A,规格:99.5%)、乙腈、吡啶、正庚烷等。

②仪器设备:聚焦显微镜(OLYMPUS FV1000S)、各类分子生物设备(型荧光定量PCR仪,ABIPrism7900)、图像分析系统(显微镜及Axioson分析软件,OLYMPUS BX500)、高效液相色谱、电泳及双向电泳装置、凝胶成像系统、高速冷冻离心机、超低温冰箱、紫外/可见分光光度计、全自动台式灭菌仪、无菌室和超净工作台。

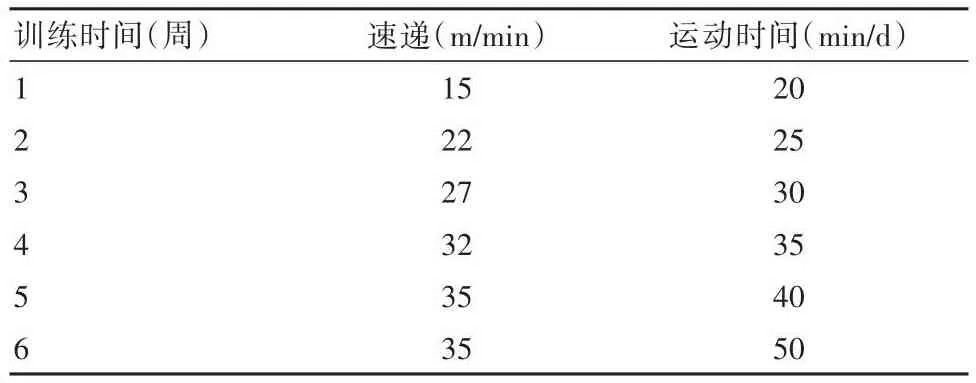

③动物模型制备:海南医学院培养雄性SD大鼠24只,体质量100~150 g,经随机数表法分为空白组和运动组,各12只。空白组平均体质量(123.21±12.36)g,运动组平均体质量(124.05±12.75)g。两组各项资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。对运动组进行递增负荷训练(炮台坡度0°),持续6 d,最后1 d为力竭训练,见表1。

表1 递增负荷训练表

1.2 方法

①检测指标:采集心尖部血液5 mL,将其保存至4℃冰箱待测。将心脏组织予以漂洗,置于4℃冰箱待测。检测血乳酸脱氢酶、肝糖原、肌糖原、肌酸激酶、血清尿素氮各疲劳指标,标本采集后离心处理分离血清并保存待检,本次检测的仪器设备为全自动生化分析仪(日立7600-020型)。

②样本采集:采集空白组与运动组样本,收集尿液50 mL,尿液样本采集后,迅速转移至-80℃保存;新鲜粪便样本,迅速转移至-80℃保存;新鲜全血样本,大鼠腹主动脉采血2~5 mL,收集于标记后的EDTA抗凝管中,采集后的血液保存至-80℃冰箱(实验中用到的为全血样本)。

③代谢组学分析:样本数量的筛选按照80%原则,内标实行归一化,得到可视化矩阵,这个矩阵包含有样品名、峰面积、m/z-RT对。正离子模式下共得到573个features,在负离子模式下共得到174个features。实施中心化及Pareto标度化,而后进行多元统计分析。

④菌群与代谢物相关性分析:采用spearman分析法对存在显著差异的代谢组学指标和肠道菌群进行相关性分析。

1.3 观察指标

比较两组疲劳指标[血乳酸脱氢酶(lactate dehy⁃drogenase, LD)、肝糖原、肌糖原、肌酸激酶(creatine kinase, CK)、血 清 尿 素 氮(serum urea nitrogen,BUN)],尿液代谢物3-丁二醇、3-氨基异丁酸、柠檬酸、尿酸,粪便代谢物3-氨基异丁酸、戊糖醇、柠檬酸、D-葡萄糖酸、尿酸,以及大肠埃希菌、双歧杆菌、乳酸杆菌、大肠杆菌、葡萄球菌各肠道菌群。比较代谢组学指标与肠道菌群的相关性。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验;相关性分析采用Pearson相关系数(r)表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

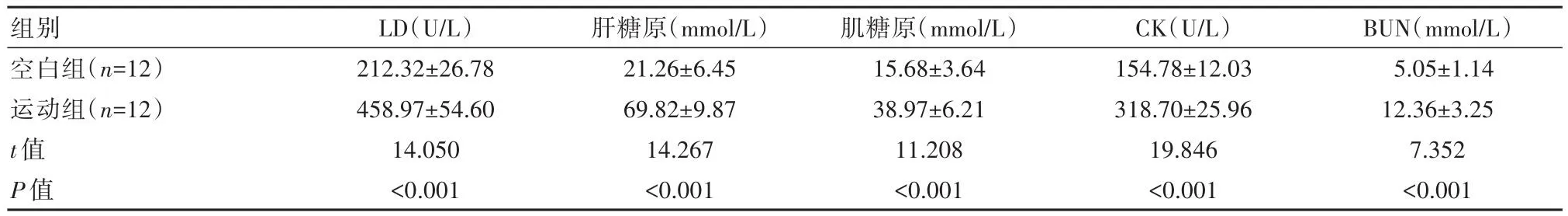

2.1 两组大鼠疲劳指标比较

运动组LD、肝糖原、肌糖原、CK、BUN水平均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组大鼠疲劳指标比较(±s)

表1 两组大鼠疲劳指标比较(±s)

组别空白组(n=12)运动组(n=12)t值P值LD(U/L)212.32±26.78 458.97±54.60 14.050<0.001肝糖原(mmol/L)21.26±6.45 69.82±9.87 14.267<0.001肌糖原(mmol/L)15.68±3.64 38.97±6.21 11.208<0.001 CK(U/L)154.78±12.03 318.70±25.96 19.846<0.001 BUN(mmol/L)5.05±1.14 12.36±3.25 7.352<0.001

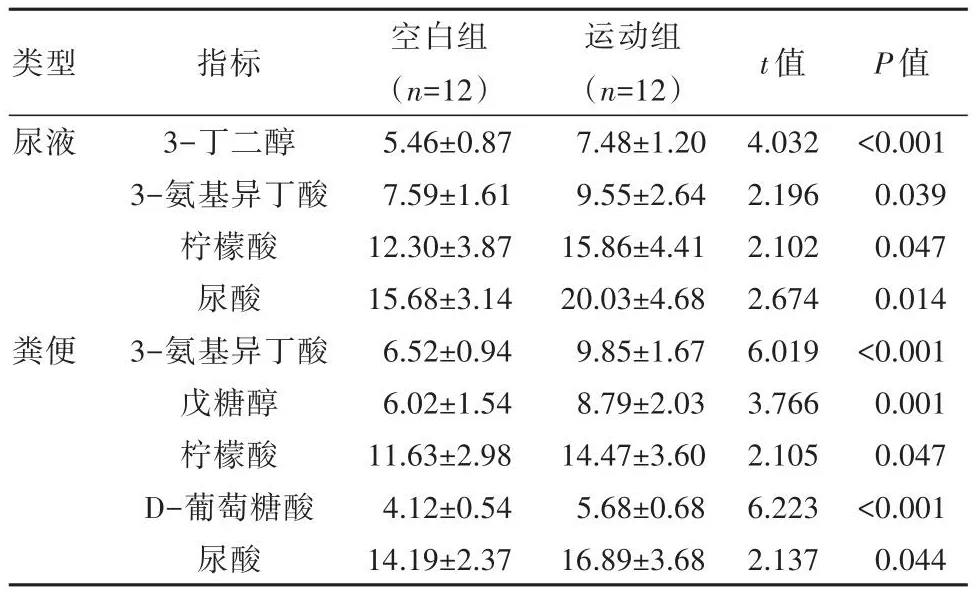

2.2 两组大鼠代谢组学指标比较

运动组尿液代谢物3-丁二醇、3-氨基异丁酸、柠檬酸、尿酸水平均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05)。运动组粪便代谢物3-氨基异丁酸、戊糖醇、柠檬酸、D-葡萄糖酸、尿酸均高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组大鼠代谢组学指标比较(±s)

表2 两组大鼠代谢组学指标比较(±s)

类型尿液粪便指标3-丁二醇3-氨基异丁酸柠檬酸尿酸3-氨基异丁酸戊糖醇柠檬酸D-葡萄糖酸尿酸空白组(n=12)5.46±0.87 7.59±1.61 12.30±3.87 15.68±3.14 6.52±0.94 6.02±1.54 11.63±2.98 4.12±0.54 14.19±2.37运动组(n=12)7.48±1.20 9.55±2.64 15.86±4.41 20.03±4.68 9.85±1.67 8.79±2.03 14.47±3.60 5.68±0.68 16.89±3.68 t值4.032 2.196 2.102 2.674 6.019 3.766 2.105 6.223 2.137 P值<0.001 0.039 0.047 0.014<0.001 0.001 0.047<0.001 0.044

2.3 两组大鼠肠道菌群比较

运动组大肠埃希菌、葡萄球菌水平低于空白组,乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌水平高于空白组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组大鼠肠道菌群比较(±s)

表3 两组大鼠肠道菌群比较(±s)

组别空白组(n=12)运动组(n=12)t值P值大肠埃希菌7.87±0.95 7.02±0.87 2.286 0.032双歧杆菌7.71±0.86 8.90±0.94 3.236 0.004乳酸杆菌7.58±0.90 8.42±0.96 2.211 0.038大肠杆菌6.03±0.65 7.49±0.96 4.362<0.001葡萄球菌8.76±1.01 7.84±0.92 2.333 0.029

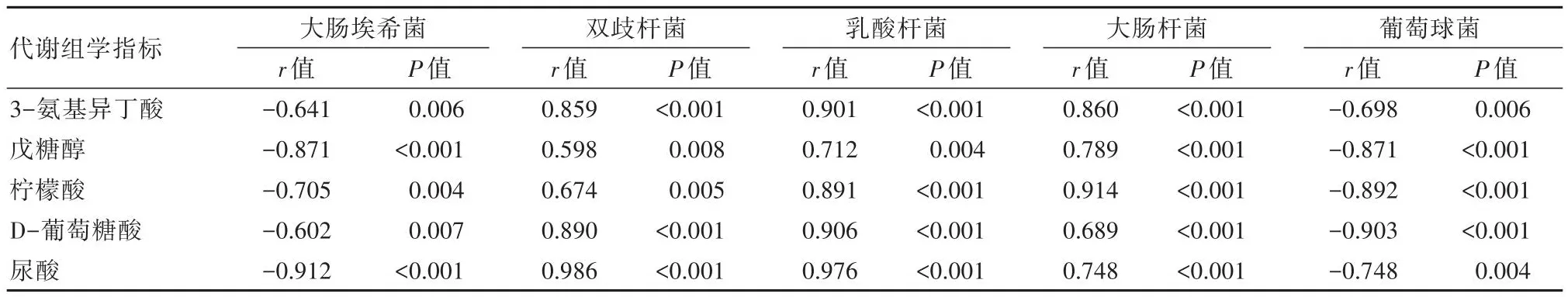

2.4 代谢组学指标与肠道菌群的相关性

Spearman相关性分析显示,尿液、粪便差异代谢物与大肠埃希菌、葡萄球菌呈负相关(P<0.05),与乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌呈正相关(P<0.05),见表4。

表4 代谢组学指标与肠道菌群的相关性

3 讨论

1982年第五届国际运动生化学术会议上将“运动性疲劳”正式定义为“身体机能的生理过程不能持续在特定水平和/或整体不能维持预定的运动强度”[3-4]。运动性疲劳属于应激反应的一种具体表现,对中枢神经系统会造成影响,易引发缺血缺氧性损害[5-6]。迄今,关于运动性疲劳的机制较多,其中能量消耗学说、保护性抑制学说、代谢产物堵塞学说、突变理论、疲劳链学说等较为常见[7-8]。但无论是哪一种学说,运动性疲劳的机制是非常复杂的。

既往研究表明,代谢产物的变化是对运动员进行有效运动训练监控的必要条件之一[9]。代谢组学应用于运动训练监控中,是通过检测机体特异的小分子代谢物质,评价运动员身体机能代谢调控状况[10-11]。肠道微生态系统在人体生理功能的发挥中扮演着非常重要的角色,在物质代谢、黏膜屏障形成、免疫系统发挥等方面作用显著[12]。既往研究发现,相较于其他群体,运动员的肠道菌群更明显且更广泛,加强对运动员和肠道菌群相关内容进行探究,可以更好地了解运动员的训练情况,为饮食的调整提供指导[13]。本研究结果显示,运动组尿液代谢物3-丁二醇、3-氨基异丁酸、柠檬酸、尿酸分别为(7.48±1.20)、(9.55±2.64)、(15.86±4.41)、(20.03±4.68),均高于空白组(P<0.05);运动组粪便代谢物3-氨基异丁酸、戊糖醇、柠檬酸、D-葡萄糖酸、尿酸分别为(9.85±1.67)、(8.79±2.03)、(14.47±3.60)、(5.68±0.68)、(16.89±3.68),均高于空白组(P<0.05),说明相较于非运动大鼠,运动大鼠代谢速度更快,由此引起各指标的差异,这与临床相关报道类似。在马海峰等[13]研究中,针对中长跑运动员的尿液代谢组学特征进行探究,结果发现丁酸、异丁酸浓度等在训练后均有较为明显的升高。运动组大肠埃希菌、葡萄球菌水平分别为(7.02±0.87)、(7.84±0.92),均低于空白组,乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌水平分别为(8.90±0.94)、(8.42±0.96)、(7.49±0.96),均 高 于空白组(P<0.05)。谭迪等[14]对运动对小鼠肠道菌群的影响进行了分析,通过对比正常小鼠和运动小鼠的肠道菌群发现,运动小鼠的肠道菌群多样性更强,其中乳酸杆菌、大肠埃希菌等保护性菌群经测序后显示相似度分别为100%、98%。本研究中,Spearman相关性分析显示,尿液、粪便差异代谢物与大肠埃希菌、葡萄球菌呈负相关(P<0.05),与乳酸杆菌、双歧杆菌、大肠杆菌呈正相关(P<0.05),说明了人体菌群和代谢与运动性疲劳之间有密切关系,由此可以看出,探讨运动性疲劳可能的发生机制,有助于为运动性疲劳的防治提供一个新的思路和治疗方法。

综上所述,运动性疲劳的发生与机体代谢组学及肠道菌群的变化密切相关,加强对机体代谢组学及肠道菌群的监测,对预防和减少运动性疲劳有着十分积极地意义。