利拉鲁肽治疗糖尿病视网膜病变患者效果及作用机制研究

2023-05-05张云霞范经絮

张云霞,范经絮

1.大庆龙南医院(齐齐哈尔医学院第五附属医院)内分泌科,黑龙江大庆 163453;2.大庆龙南医院(齐齐哈尔医学院第五附属医院)肾内科,黑龙江大庆 163453

糖尿病性视网膜病(diabetic retinopathy, DR)是一种视网膜微血管病,为糖尿病患者常见并发症。DR可分为非增殖性和增殖性视网膜病变,增殖期视网膜病变表现为新生血管的生成以及纤维增生,甚至出现视网膜脱离,需要进行全视网膜光凝术或者其他手术治疗[1-3];非增殖期症状比较轻,表现为微血管瘤、出现轻微出血及渗出、黄斑水肿,需要通过控制血糖改善微循环,促进吸收[4-5],但并不是所有的降糖药物对DR都是有益的,在一项降糖药物对2型糖尿病及其对DR的影响研究[6]中指出,人胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)激动剂不仅可以有效控制血糖,还对预防糖尿病眼部并发症发生具有重要意义。利拉鲁肽是一种GLP-1类似物,于2011年在我国上市,不仅降糖效果显著,而且兼具减重、降脂等作用,临床应用越来越广泛[7-10],但对于治疗DR效果及作用机制的研究较少,有文献报道,DR的发病机制复杂,涉及炎症、氧化应激等多种因素,基于此,本研究选取2019年10月—2021年10月于大庆龙南医院内分泌科接受治疗的72例非增生型糖尿病视网膜病变(nonproliferative diabetic retinopathy, NPDR)患者为研究对象,探究利拉鲁肽对NPDR患者的临床疗效,并阐述其可能的作用机制,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将在本院内分泌科接受治疗的72例首次确诊为NPDR的患者纳入研究,所有患者均符合2型糖尿诊断标准,DR分期属于Ⅰ~Ⅲ期且未出现黄斑水肿,按照平行、对照、随机的原则分为对照组(n=36)和观察组(n=36)。对照组男17例,女19例;年龄46~78岁,平均(57.45±3.41)岁;病程1~6年,平均(3.54±4.67)年。观察组男16例,女20例;年龄45~80岁,平均(57.79±3.67)岁;病程1~7年,平均(3.92±4.78)年。经统计学分析,两组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究获得患者及其家属签署知情同意书,已获得本院伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:符合2014年中国糖尿病视网膜病变临床诊疗指南中诊断和分期标准。排除标准:①有其他眼病史,或行内眼手术的患者;②对本研究药物过敏,依从性较差的患者。

1.3 方法

对照组NPDR患者均接受常规治疗。早期进行眼底检查,严格控制饮食,指导其食用低糖、低脂、高蛋白的食物,遵循有计划的随访,达到DR的早防、早治,每天适时、适量地服用降糖药物,如二甲双胍或阿卡波糖,控制FPG在4.0~7.0 mmol/L,2 hPG在5.0~10.0 mmol/L,合并有高血压的患者服用氨氯地平控制血压<140/90 mmHg,合并有高血脂患者服用阿托伐他汀控制总胆固醇在2.76 mm/L,并服用羟苯磺酸钙改善患者微循环、减轻或阻止视网膜微血管的渗漏、阻止微血管基底膜增厚。观察组NPDR患者在对照组的基础上联合使用利拉鲁肽(注册证号S20160004)0.6 mg/d,皮下注射,1周后调整至1.2 mg/d,连续治疗半年。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 参考糖尿病视网膜病变防治专家共识将患者治疗效果分为3个等级:显效为视力稳定或有所提高,新生血管减少、眼底出血以及眼底渗出均显著吸收;有效为视力稳定,新生血管减少或不增殖,眼底出血或渗出情况有所好转;无效为视力略改变不受影响,眼底出血、渗出情况无好转,甚至有部分患者出现血管增殖情况。临床治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。采用造影或光学相干断层扫描(optical coherence tomog⁃raphy, OCT)检查治疗前后视野情况,计算视野灰度值(visual gray value, VGV)。

1.4.2 临床相关指标检测 分别于治疗前、治疗后抽取两组患者静脉血10 mL,3 000 rpm离心5 min,分离血清保存于-20℃待测,采用生化分析仪检测两组患者空腹血糖(fasting plasma glucose, FPG),餐后2 h血糖(2-hour postprandial blood glucose, 2 hPG)以及糖化血红蛋白(glycated hemoglobin A1c, HbA1c),使用ELISA方法测定血清中超氧化物歧化酶(su⁃peroxide dismutase, SOD)、丙二醛(malondialdehyde,MDA)、过氧化氢酶(catalase, CAT)以及细胞间粘附分子-1(Intercellular adhesion molecule, ICAM-1)和血管细胞粘附分子-1(vascular cell adhesion mol⁃ecule-1, VCAM-1)浓度水平。

1.4.3 RT-PCR 检测核因子-κB(nuclear factorkappaB, NF-κB)的mRNA、GLP-1的mRNA表达 分别于治疗前、治疗后抽取两组患者静脉血2 mL,置于EDTA-2Na抗凝管中,3 000 rpm离心10 min,分离获得血浆保存于-80℃待测。采用mRNA试剂盒捕获mRNA,再根据逆转录试剂盒获得cDNA,最后进行反转录·聚合酶链反应(reverse transcriptionpolymerase chain reaction, RT-PCR)。

1.5 统计方法

采用SPSS 23.0统计学软件对数据进行分析,计量资料经检验符合正态分布,采用(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,间差异比较进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

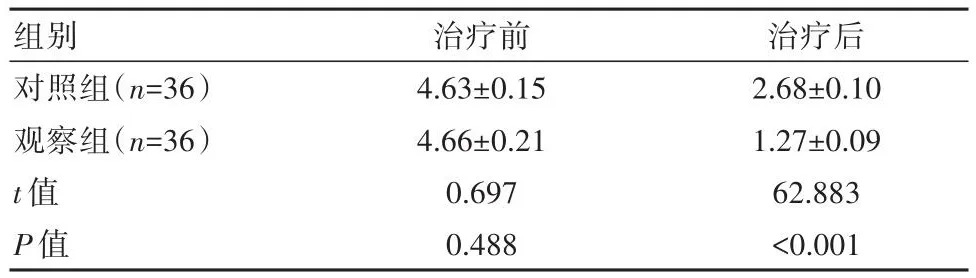

观察组患者治疗总有效率为94.44%,显著高于对照组的77.78%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗前两组患者VAG差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者VAG显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1、表2。

表1 两组患者临床治疗效果对比[n(%)]

表2 两组患者治疗前后VAG对比(±s)

表2 两组患者治疗前后VAG对比(±s)

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值治疗前4.63±0.15 4.66±0.21 0.697 0.488治疗后2.68±0.10 1.27±0.09 62.883<0.001

2.2 两组患者临床相关指标比较

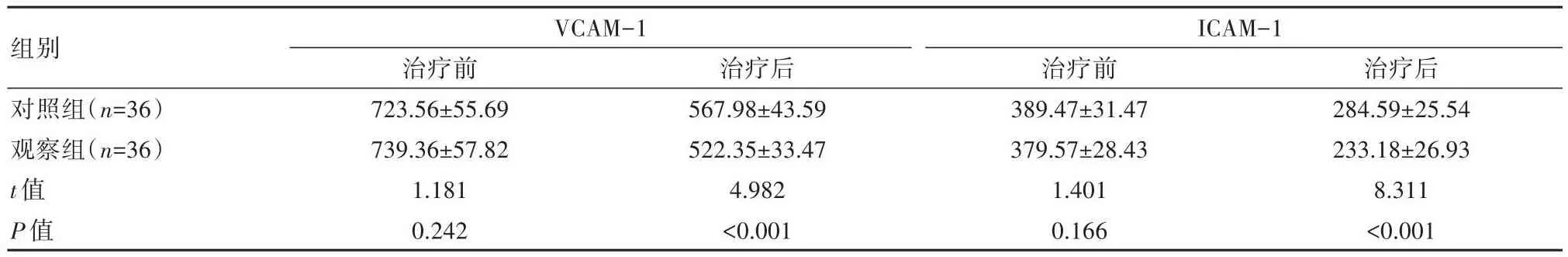

治疗前两组患者 FPG、2 hPG、HbA1C、SOD、MDA、CAT、VCAM-1、ICAM-1水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后观察组HbA1c、MDA、VCAM-1、ICAM-1水平显著低于对照组,SOD、CAT水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);但两组患者FPG、2 hPG水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3、表4、表5。

表3 两组患者治疗前后血糖相关指标对比(±s)

表3 两组患者治疗前后血糖相关指标对比(±s)

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值FPG(mmol/L)治疗前9.59±1.42 9.64±1.45 0.148 0.883治疗后5.74±1.14 5.41±1.13 1.234 0.222 2 hPG(mmol/L)治疗前13.45±1.57 13.29±1.59 0.430 0.669治疗后6.06±1.22 5.68±1.26 1.300 0.198 HbA1c(%)治疗前8.67±1.35 8.62±1.32 0.159 0.874治疗后6.34±1.06 3.99±0.92 10.046<0.001

表4 两组患者治疗前后氧化应激相关指标对比(±s)

表4 两组患者治疗前后氧化应激相关指标对比(±s)

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值SOD(U/mL)治疗前68.48±6.14 68.96±6.23 0.329 0.743治疗后91.36±6.96 112.34±7.02 12.734<0.001 MDA(nmol/mL)治疗前17.38±3.49 17.66±3.55 0.338 0.737治疗后12.94±3.45 7.45±2.09 8.166<0.001 CAT(U/L)治疗前42.56±6.02 43.78±6.24 0.844 0.401治疗后58.38±6.59 70.54±7.03 7.572<0.001

表5 两组患者治疗前后ICAM-1、VCAM-1对比[(±s),μg/L]

表5 两组患者治疗前后ICAM-1、VCAM-1对比[(±s),μg/L]

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值VCAM-1治疗前723.56±55.69 739.36±57.82 1.181 0.242治疗后567.98±43.59 522.35±33.47 4.982<0.001 ICAM-1治疗前389.47±31.47 379.57±28.43 1.401 0.166治疗后284.59±25.54 233.18±26.93 8.311<0.001

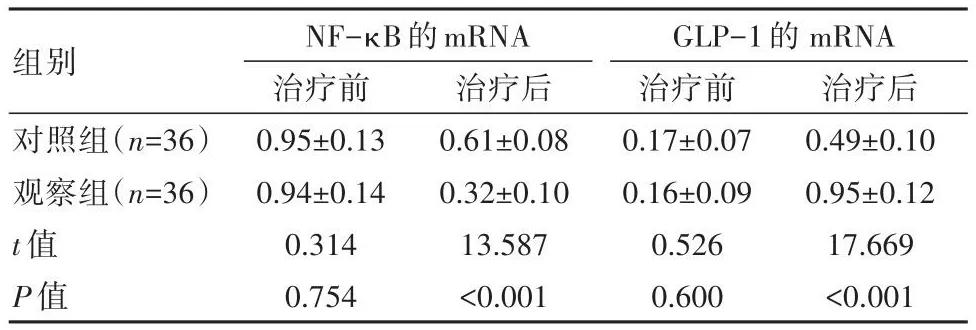

2.3 两组患者NF-κB的mRNA、GLP-1的 mRNA相对表达量比较

治疗前两组患者NF-κB的mRNA、GLP-1的mRNA相对表达量比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组患者NF-κB的mRNA相对表达量显著低于对照组,GLP-1的 mRNA相对表达量显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 两组患者治疗前后NF-κB的mRNA、GLP-1的 mRNA相对表达量对比(±s)

表6 两组患者治疗前后NF-κB的mRNA、GLP-1的 mRNA相对表达量对比(±s)

组别对照组(n=36)观察组(n=36)t值P值NF-κB的mRNA治疗前0.95±0.13 0.94±0.14 0.314 0.754治疗后0.61±0.08 0.32±0.10 13.587<0.001 GLP-1的 mRNA治疗前0.17±0.07 0.16±0.09 0.526 0.600治疗后0.49±0.10 0.95±0.12 17.669<0.001

3 讨论

2型糖尿病是一种慢性炎症性疾病,持续高血糖状态可通过破坏线粒体功能、分泌炎症因子等途径诱导内皮细胞发生氧化应激反应和内质网应激(endoplasmic reticulum stress, ERS),促进活性氧自由基(reactive oxide species, ROS)形成,ROS可引起血管内皮细胞增殖,通透性下降、舒张力降低,促凝状态增加,进而导致内皮细胞损伤和功能异常,而DR、糖尿病肾病等糖尿病血管并发症发生早期阶段是血管内皮细胞功能障碍[11-13],利拉鲁肽是一种肠促胰岛素,刺激胰腺β细胞分泌胰岛素,抑制α细胞分泌胰高血糖素,减少与GLP-1受体结合,从而降低血糖浓度。已有研究表明,利拉鲁肽不仅可以降低血糖,还可减轻患者应激状态[14-15],在朱亭等[16]的研究中显示利拉鲁肽治疗后可将SOD、CAT水平升高至(116.07±5.51)、(68.52±7.02)U/L,降低MDA水平至(4.46±0.57)μmol/L。而本研究结果显示联合使用利拉鲁肽可以显著提高DR患者的SOD、CAT 水平至(112.34±7.02)U/mL、(70.54±7.03)U/L,显著降低MDA水平至(7.45±2.09) nmol/mL,这与上述研究结果一致,这提示利拉鲁肽不仅可以改善患者血糖代谢异常状态,还可以缓解氧化应激,降低血管内皮细胞损伤,预防或延缓糖尿病血管并发症的发展。在李亚然等[17]的研究中指出,血管内皮细胞损伤引发血管内皮细胞凋亡的同时,NF-κB信号通路可被激活,VCAM-1、ICAM-1等粘附因子基因的启动子或增强子中存在一个或多个κB序列,受NF-κB信号的调控,过度表达,引起炎症反应,进一步损伤血管,而本研究结果显示联合使用利拉鲁肽可显著降低NF-κB mRNA的表达,降低VCAM-1、ICAM-1水平,初步证实利拉鲁肽通过调控NF-κB信号通路发挥抗氧化应激作用,减少内皮细胞凋亡,鉴于本研究样本量偏少,研究病例分型单一,无法明确利拉鲁肽具体作用机制,但可在此基础上进一步对NPDR患者进行深入研究,以明确利拉鲁肽在治疗NPDR中的有效性和安全性。

综上所述,利拉鲁肽治疗糖尿病性视网膜病临床效果显著,且利拉鲁肽抑制氧化应激及炎症反应可能是通过NF-κB信号通路调控内皮细胞黏附分子表达实现。