《第五二胡狂想曲

——赞歌》表演实践解析①

2023-05-02南京艺术学院音乐学院江苏南京210013

邢 璐(南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013)

《第五二胡狂想曲——赞歌》(以下简称《五狂》)是著名作曲家王建民“二胡狂想曲”系列作品中新近问世的一部力作。此曲是王建民受中国音乐家协会委托创作于2019 年,题献给新中国70 华诞,并作为第十二届中国音乐金钟奖二胡比赛的指定曲目。作曲家用饱含深情的构思,以精湛的创作技法,糅合浓郁的民族风格,打造了《五狂》这一抒情性与技巧性兼具、民族性与时代性交融的“现象级”二胡作品。除此之外,《五狂》对于二胡演奏技术的挖掘与拓展达到了前所未有的新高度。无论是近400 小节的宏大篇幅、近80 小节的炫技急板、大幅度的音域跨度、频繁的转调离调、大量的快速跑动经过音等对于常规演奏技术的极限挑战,还是微分音、四指轮指、双音、击琴皮面、大指触弦以模仿呼麦音色等新创演奏技法的开发,都将二胡演奏技术推向崭新的层面。

明代徐上瀛《溪山琴况》有云:“欲用其意,必先练其音;练其音,而后能洽其意。”“弦与指和,指与音和,音与意和。而和至矣。”[1]欲将心意表现出来,必先磨炼音乐演奏技巧,音乐演奏技巧磨炼到位,才能恰当地表达出演奏者的心意。只有做到“弦与指和、指与音和、音与意和”,演奏才能到达至高的和谐境界。笔者认为,对《五狂》的表演实践应从解决复杂的演奏技术作为切入点,先练其“音”,而后洽其“意”。而承载所有复杂技术的基础,是妥善的指法与弓法安排,离开指法与弓法,所有的技术都将成为空中楼阁无从呈现,而表达音乐内涵就更加遥不可及了。笔者将在下文中尝试对《五狂》复杂的指法和弓法进行梳理和解读,以期探寻其内在规律。

一、《五狂》的指法安排

二胡指法是二胡演奏技术的重要组成部分,包括左手手指按弦位置、把位、指序、滑音、颤音、揉音等。指法的选择与演奏者长期的训练方法、对音乐的理解程度、审美趣味、对乐器性能的把握以及个人手指生理构造等因素息息相关,是演奏者综合素养的体现。

《五狂》指法难度很高,近年来也出现了一些相关研究,主要聚焦在科学便捷的指法安排上。例如沈锦薇提出“大把位”概念,认为选择指法要考虑音准、颗粒感、音乐走向等方面,而不是一味追求速度[2]。徐子豪则提出了切把的指法概念,即“快速、精准、高效”的指法运用原则[3],开展类似的研究还有钟笑天[4]。由于《五狂》作品中运用了微分音,对此李新楼还设计了微分音演奏指法[5]。总体来说,目前相关的指法研究还较为零散,缺乏系统性。而《五狂》频繁的转调、横跨五个把位的音域变化、复杂的节奏节拍、大段炫技急板、应接不暇的快速跑动经过句等,对指法安排提出了复杂而严苛的要求,不合理的指法甚至无法保证演奏的基本连贯。演奏者们也难以仅凭以往的演奏经验和惯性安排指法。笔者将尝试从艺术风格、音乐性及技术性诸多方面对指法安排进行思考。

(一)基于首调和固定调间切换的指法安排

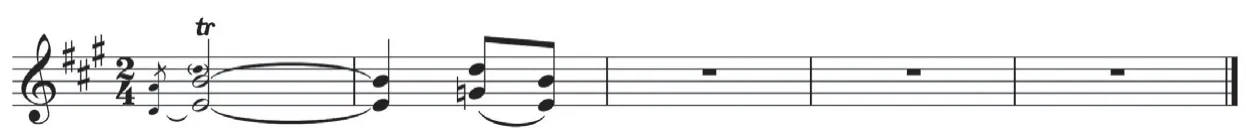

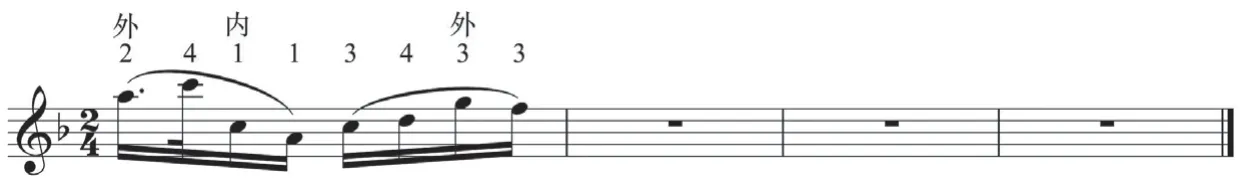

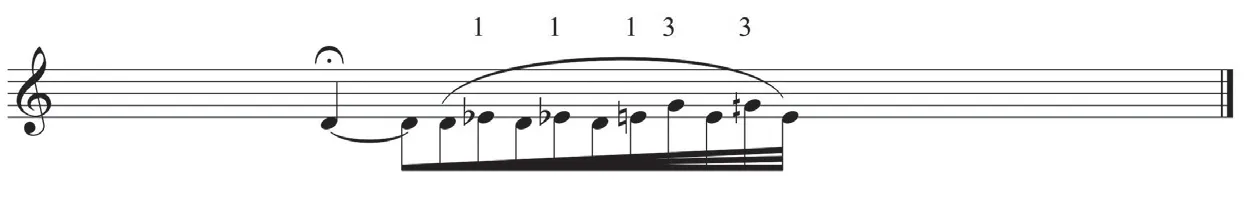

二胡的读谱法分为首调读谱法和固定调读谱法。在阅读五线谱时通常采用固定调读谱法,即始终以DA 定弦读谱和演奏。在阅读简谱时通常运用首调读谱法,其中包含六个弦式的传统把位:D 调(1—5 弦)、G 调、C 调(2—6 弦)、F 调降B 调(3—7 弦)和A 调。每种调性有其特定的把位概念,如F 调和降B 调采用“切把”演奏,一指定把位置与空弦形成小三度关系,天然地具有浓郁的民族风味,特别适合演奏五声调式中的角调式和羽调式。具有蒙古族风格的二胡曲如《赛马》《拉骆驼》《草原新牧民》等,均采用F 调弦法记谱和演奏。《五狂》中段“欢歌起舞”段落,d 羽调式,具有极强的内蒙古短调民歌旋法特征,即可采用首调F调读谱法,使用切把指法演奏,这样既能够避免频繁换把,一指也可以演奏滑音来润饰旋律从而增添韵味(见谱例1)。首调概念指法设定对音乐表达、音乐思维有着重要的影响,能够凸显旋律的民族性,强调把位概念的依据,带给无论演奏者还是听众非常亲切的、民族化的审美效果。当代二胡演奏者应兼具首调及固定调读谱能力,同时具有高度的自觉意识能够在固定调与首调之间自由切换。当遇到旋律调性明确,民族风格突出的段落或乐句时,不妨借用首调读谱法,以首调把位概念的指法演奏。

(二)基于音乐色彩及情感表达的指法安排

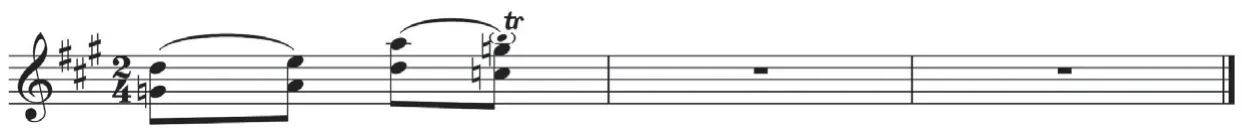

为了使音乐符合作曲家的创作意图和演奏者个人的情感表达,要充分考虑到两根弦的明暗厚薄等音色特点,及其所适用的把位(如内弦的第四、五把位声音不易控制)等性能特点,同时考虑到音色对比、情感变化等因素,合理地选择内外弦进行指法编排。如《五狂》第一段“悠扬、自在地”第一句(见谱例2,五线谱上方指法为修改前,下方为修改后),笔者曾为了音色统一将第13 小节和第18 小节前三个音全部用内弦演奏,但声音略显沉闷黯淡。笔者就这一问题请教了上海音乐学院陈春园教授,她认为这一句应尽可能多用外弦演奏,使音色明亮而富于光泽。第一段由于赞美性情感表达的需要,使用外弦能更加恰当地塑造悠扬自在、放声高唱的音乐形象,展现出天高云淡、一望无垠的草原风貌,从而更符合“赞歌”这一歌颂性音乐主题的气质。

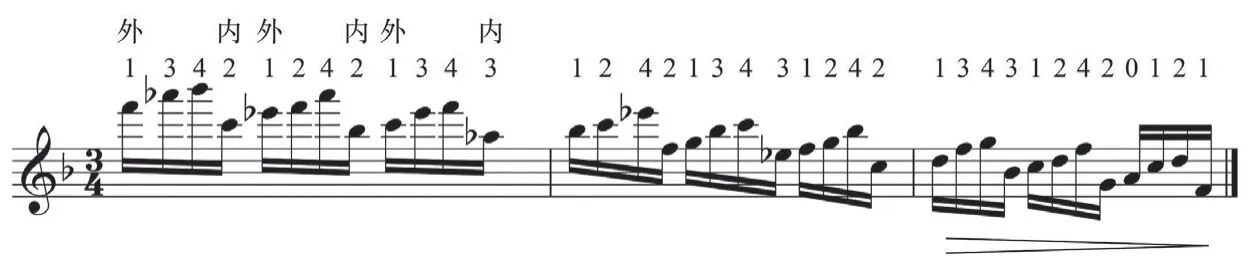

再如“赞美、温暖地”中段,指法安排应考虑音乐层次的递进和音乐明暗的对比。前两句音区较低,音乐内敛,只在句中有简短的扬起便很快收回,似对母亲的喃喃低语,又似游子对家乡的深切诉说。指法应尽量安排内弦,塑造“安静、柔和”的音乐气质。第三句句首一个六度跳进将音乐带入了新的层次,明亮且舒展,仿佛再也压抑不住的情绪倾泻而出。这时指法应以外弦为主,充分彰显音色的明亮感和情感的流动性,同时和前两句在音色和情感层次上形成鲜明对比,在不断的变化中发展音乐。

(三)基于地域风格表现的指法安排

1.三度打音

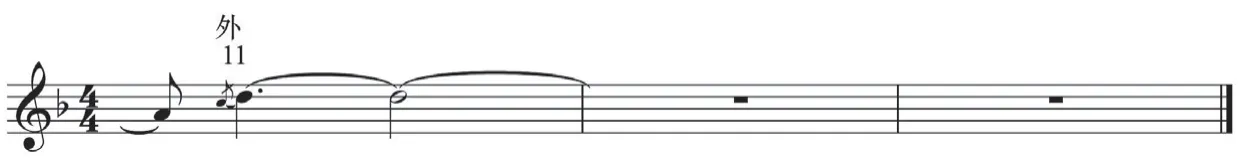

《五狂》的音乐素材采用内蒙古民歌风格为基调,为凸显民族风格,演奏时会适当加入并未在记谱中体现的民族性处理手法。最典型的为“诺古拉”装饰的演奏。内蒙古人认为“诺古拉”如同夜幕中的星星般点缀着长调,可见其在蒙古族音乐中的重要性。“诺古拉”装饰通常为三度颤音,如双音可加入小三度打音以润饰长音(见谱例3)。

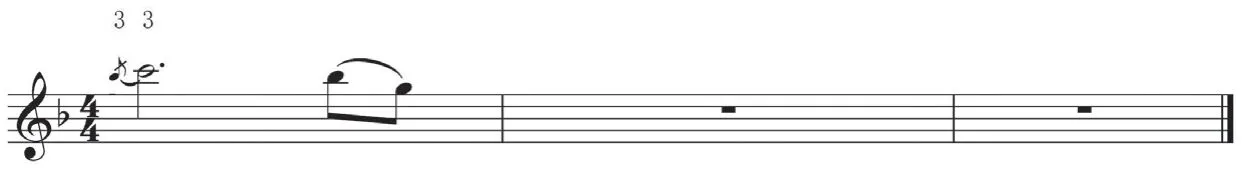

再如第107 小节最后半拍可加入大三度打音,使旋律具有更加浓郁的蒙古族风情(见谱例4)。考虑到手指的灵活性和音响效果,三度打音通常用一指和三指演奏,二指和四指只在必要时才用。

谱例1.

谱例2.

谱例3.

谱例4.

谱例5.

谱例6.

谱例7.

谱例8.

谱例9.

2.同指滑音

第一段的旋律中运用了蒙古族传统音乐中常用的“腔头”倚音装饰。可采用同指滑音的方式演奏以适当强调滑音的过程,令发音更富于深长的韵味(见谱例5、谱例6)。

另外,同指滑音的指法安排也更加契合蒙古族音乐装饰(滑音、回音等)特点,使音乐风格更加鲜明(见谱例7)。

3.模仿呼麦的双音

二胡演奏双音模仿马头琴音色,已成为蒙古风格作品创作中的常态,但用二胡双音模仿呼麦演唱,则为《五狂》首创,须使用突破常规的演奏方法。第一句以左手大指按内弦音,按弦时大指外侧微微拉一点弦,尽量拉开两根弦的弦距,以避免触碰外弦。用大指演奏所有旋律音。右手则以弓毛拉内弦,弓杆拉外弦。第二句右手仍然保持双弦演奏,左手食指绕过琴杆,从内侧按E 音,大指按G 音,形成打音效果(见谱例8)。这种演奏方法惟妙惟肖地模仿了呼麦的音色,实为华彩段落中的点睛之笔。

(四)基于“便于演奏”原则的指法安排

合理的指法运用,可以作为一种技术手段来克服二胡演奏中的技术困难,至少可以降低这种困难。指法的选择应为发音、音准等技术要求服务以及遵循“便于演奏”的原则。

1.符合左手生理构造的指法排列

左手四根手指在弦上最自然舒适的状态是二、三指并拢,一、四指分开的状态。二、三指之间的伸张应少用,这是左手的生理构造决定的。指法应根据音程关系进行合理的排列组合,忽视手指的构造及生理机能的排列会给演奏带来不必要的麻烦。

2.简化指法

当同样音型反复出现在不同音区时,可考虑使用相同的指法,提高手指运行的稳定性和安全性。如谱例9 两小节中同样的音型组合反复出现三次,每次都提高一个八度,除了第一拍因有空弦音而指法略有不同外,所有相同的音型可以采用同样的指法。即第一小节第二拍、第四拍和第二小节第二拍指法相同,第一小节第三拍和第二小节第一拍指法相同。这两小节是乐曲最后一段急板的尾句,此时,演奏者的精力、体力和耐力均已达到极限,简便而重复的指法设计能够最大程度保证演奏质量,减少精力和体力的消耗,从而增强耐力。

3.巧用弦法关系保证指法的便利

二胡的定弦为纯五度音程关系,演奏者可以采用相同的指法演奏相差纯五度的各个音符,也可利用弦法,在同一把位内演奏相隔六度、七度及八度音程的音符,最大限度减少换把,增加音的稳定。如谱例10在极快的速度中不断出现六度和七度下行跳进,如靠换把演奏时间上完全来不及,利用弦法关系即可在同一把位内完成演奏,大大增加了演奏的便利。再如谱例11 中的六度、七度及八度跳进都是以同把位换弦的方法进行演奏。

谱例10.

谱例11.

谱例12.

谱例13.

(五)微分音的指法安排

《五狂》的创新之处,还体现在作者大胆地将微分音与五声性旋律融为一体,形成了新鲜的听觉感受,既凸显了作品音响的个性化因素,又拓宽了二胡演奏技巧的可塑性空间。笔者曾就“为什么要在旋律中加入微分音”这一问题采访作曲家王建民,他认为:首先,中国各民族音乐中本身就存在很多类似微分音的“缝缝里的声音”,因此在民族性旋律中加入微分音是很自然的选择。其次,微分音的加入会打破二胡演奏固有的把位概念和指法编排逻辑,促使演奏者重新思考和安排指法。

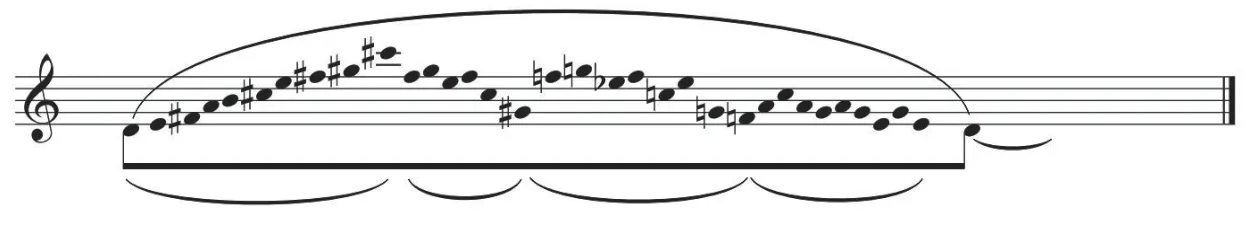

作曲家巧妙设计了两种微分音用法。第一种为“辅助性”用法:将微分音及其相邻音穿插于一个固定音之间,组成一组音乐语汇,从而产生一种晃动且不甚明确的进行感,增添了音乐的神秘感与民族性。指法一般为同音名的音用相同手指演奏。(见谱例12)

第二种“经过性”用法:将相邻的微分音穿插用于相距大二度的两音之间,且在语汇中将自然音部分保持五声音阶式进行,将微分音处于弱位、弱拍处,实现了将微分音平滑处理,仿佛将二胡滑音过程放慢一般,深化了民族韵味。经过笔者的实践研究,以谱例14 为例,总结出“经过性”用法可能产生的微分音指法安排特点,分别为:紧缩手型与四分之一音移指。紧缩手型即手指紧挨在一起,依次演奏相邻的微分音。这种指法的好处是手指安排比较明确,但如果手指较粗,容易不准(见谱例13 上方指法)。四分之一音移指即相邻的两个四分之一音可用同一手指演奏,因为指距非常接近,既几乎不会产生不必要的滑音,同时也能保证速度(见谱例13 下方指法)。但要注意这种指法不能连续使用,容易引起声音含糊和手指紧张。演奏者可根据自身演奏习惯选择指法,或将两种指法进行有机结合,以获得最佳演奏效果。

二、《五狂》的弓法安排

《五狂》的大部分弓法已由作曲家明确标注,因此演奏者主动选择的余地相对指法来说要小得多。关于弓法划分的探讨主要集中在乐曲的引子、第一段和华彩段。因为这三段中,作曲家所标注的连线更多是指明乐句划分和一组音型的不可分性。出于乐器性能与发音的考虑,演奏者可主动做出某些改变以求在实际演奏中既保证发音的纯正又无损于作曲家的音乐意图。

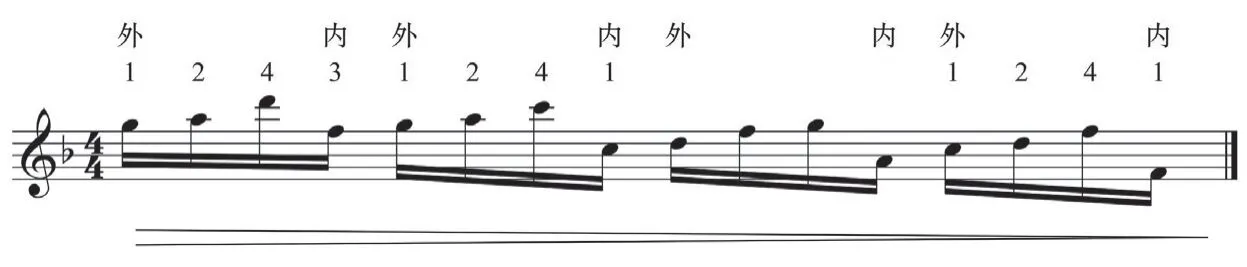

(一)基于音区和句法的弓法安排

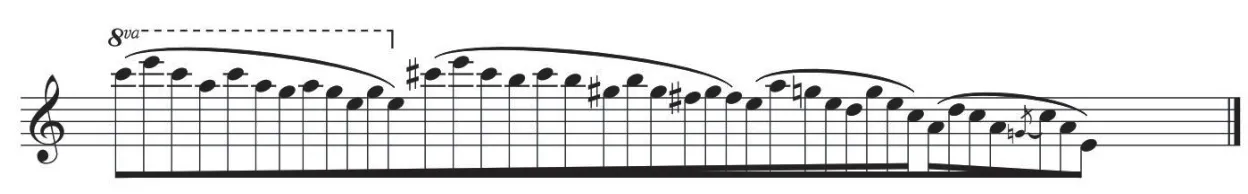

《五狂》中,作曲家将二胡音域开发至极致,使用了大量第四、五把位乃至极限音高的声音,拓展了二胡的表现力。但二胡的高音区通常音量偏弱,音色纤细且不易控制,需要以加快弓速、减少弓压、增加弓幅等演奏法弥补其发音上的劣势。因此,当极高音密集出现时,如一弓演奏的音符数目过多,势必音量极弱且无穿透力。而将极高音区的音改用分弓演奏,每个音将获得更多的弓幅和更加充分的弓毛与琴弦的摩擦振动,将有效地提升发音质量,令高音区音色明亮而富于穿透力。

谱例14.

谱例15.

谱例16.

谱例17.

谱例18.

作曲家在第一段的开始以连续的音程跳进勾勒出一幅辽远而广阔的草原美景,在一个小节内横跨两个八度和三个把位。上行跳进的旋律意味着明亮而上扬的音乐形态,连弓演奏必将对音响和情绪表达造成限制,而适当分弓,即两音或三音一弓,则可以最大限度地保证声音质量,保持音乐线条的上扬又不破坏乐句的连贯。当然,要注意保持换弓前后声音平稳而连贯的衔接,减少换弓痕迹。(见谱例14,上方为原谱连线,下方为弓法。)

第一段中几乎所有上行的旋律都需要考虑适当分弓演奏,否则会限制高音区音量,阻碍音乐的推进。

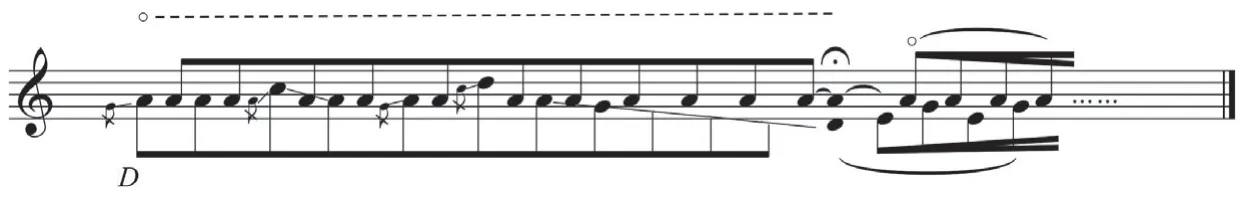

引子中也密集出现了极高音区的旋律,建议此句前两个连线中的24 个音全部以分弓演奏,以获得最佳发音效果。(见谱例15)

华彩段中出现大量的快速跑动的长句子,其中一句多达32 个音符。可根据句法将其拆分成四小句,以四弓演奏。(谱例16 上方为原谱连线,下方为弓法)

(二)基于重音和语气变化的弓法及弓位安排

为了凸显第一拍第四个音的语气重音,可将弓法调整为连弓和分弓相结合的方式,并将重音安排在拉弓演奏,使重音突出,语气顿挫有致,音乐表情生动有趣。(见谱例17,上方为原谱连线,下方为弓法)

谱例18 中有两处句法相似,都有快速的八度大跳伴随旋律上行的扬起,使前后两拍的抑扬对比非常夸张。演奏时首先注意弓法,保证大跳上行的三个音用拉弓演奏,便于奏出上扬且明亮的效果,其次注意弓位分配,第一拍靠弓尖处演奏以保持音量的“抑”,第二拍第一个音短促且快速将弓推至弓根,令后拍有充分的弓幅将旋律扬起。在弓段的快速变化对比中,表现起伏跌宕的艺术效果。

(三)隐伏旋律的弓法安排

在最后一段“奔腾、急速地”急板中,有多处“隐伏旋律”,即将旋律拆解,有规律地穿插于某个固定音或音型之间。演奏时应突出旋律音,弱化固定音或音型。因此以拉弓来演奏旋律音,是较为顺手的,也容易突出旋律音。将隐伏旋律的弓法处理好,演奏起来是非常省力的,可以使演奏者在紧张的急板中得到适当休息。(见谱例19、谱例20)

谱例19.

谱例20.

三、《五狂》的音乐表现解析

《五狂》因其作品本身的巨大魅力,吸引了不少二胡演奏者争相演奏。其中出现了两位最具代表性的青年二胡演奏家,分别是《五狂》删节版首演者高白和完整版首演者陆轶文。高白在第十二届中国音乐金钟奖决赛中,与指挥家张国勇及贵阳交响乐团合作,凭借着对《五狂》的精彩演绎而获得金奖,并于颁奖音乐会上将《五狂》删减版进行世界首演。她的演奏大气磅礴,浑然天成,流露出超越年龄的稳健与气魄。她的运弓极其饱满,气息流畅通达,辅以右手浓郁而深邃的揉弦,在慢板时赋予了作品别样的深情气质。而快板时,她又以精湛的两手配合,达到极具颗粒感的音响效果。陆轶文则与指挥家林大叶及杭州爱乐乐团合作,首演了《五狂》的完整版。她的演奏从容优雅,以极高的技术驾驭能力将体量庞大结构复杂的《五狂》演绎得游刃有余。她凭借着对于内蒙古音乐风格敏锐的观察力和想象力,设计出左手大指触弦模仿呼麦的演奏技法,其独特的音色成为全曲的点睛之笔,更是成为后来演奏者们争相模仿的对象。总结两位演奏家的成功经验,不难看出,通过科学系统的训练从而达到精湛的技术水平,是演奏成功的先决条件。同时,对音乐地域民族风格的准确认知与把握,对作品音乐结构的精心铺排与设计,对音乐内在情感的充分体会与抒发,都是成功演绎作品必不可少的条件。

在这部作品中作曲家融入了大量的真情实感,因此在作品的“情感”表达上也提出了要求。如何将作曲家倾注于作品中的“情”,与演奏者基于对作品内涵的了解而生发的“情”,与“美”的声音相结合?如何将作曲家赋予作品的中国气派、时代气息、民族风格通过演奏得到完美的塑造与呈现等问题也成了笔者关注的重点。

在音乐表演作为二度创作如何对待音乐作品的问题上,著名音乐美学家张前曾对二胡大师闵惠芬做出如下三点评价:“第一、深思熟虑,准确把握与深刻体验音乐作品的情感内涵;第二、寻根求源,深入开掘音乐作品的文化底蕴;第三、虚心求教,刻意掌握音乐作品的风格和韵味。”[6]笔者认为,这些经验也可以运用在《五狂》的演奏中,并值得我们认真学习与借鉴。

“深思熟虑,准确把握与深刻体验音乐作品的情感内涵”是音乐表演作为二度创作的核心问题。其中,“运用丰富的想象力,充实和丰富乐曲的情感内涵”是闵惠芬对乐曲“深思熟虑”过程中的重要组成部分。闵惠芬曾表示:“把技巧融会在音乐表现力中,以我的体会,其关键在于联想,这个联想包括对场面环境的想象,也包括对作品所特有的精神气质和内在感情的领悟刻画。通过演奏者丰富的联想,才能将感受到的东西升华为各种感情,从而转化到手上,运用娴熟的技术技巧,使乐器发出充满活力的音符。”[7]王建民在启发学生演奏《第四二胡狂想曲》慢板时,也曾表示:“应该有一种画面感,看到一望无垠的黄土高坡上,一棵树都没有,只看到茫茫的黄土地,宽广的、高亢、抒情,像阿宝唱的歌一样嘹亮。也有一点点悲凉、一点点苦涩,这个可以自己去发挥想象。”[8]王建民认为,《五狂》同样具有鲜明的画面感,“乐曲体量非常大,有很多画面在闪烁……画面切换非常多,非常考验演奏者们的想象力”。①《〈第五二胡狂想曲〉——再谈中国民歌地域色彩的二胡表达》,第五届“敦煌杯”中国二胡演奏比赛之“敦煌弦声2022”中国二胡线上专题活动,新作品对话,对话嘉宾:王建民、高白,直播时间:2022 年7 月15 日 晚7 点30 分,直播平台:华夏璇音微信公众号。作曲家以音符编织出壮丽而旖旎的“赞歌”画卷,演奏者应充分调动自身想象力,在心中描绘一幅幅色彩斑斓且饱含深情的音乐画面。当演奏者能够根据自身体验与认知展开丰富的联想,演奏技术的运用也就具有了充分依据而不再盲目。演奏者会更加明确以什么样的音色、力度、速度来表达乐曲情感,同时会自发地对其中涉及的技术问题,如发音、运弓、换弓、揉弦、装饰音等有的放矢地进行选择性运用。例如演奏第一段时,如果能对天高云淡、一望无垠的草原风貌展开充分的想象,那么演奏者便不会满足于短促的运弓,而主动追求更加宽广连绵的运弓。演奏第二段时,如能对蒙古族舞蹈形态有准确的认知,那么音乐中便会增添鲜活的律动感。可以说,一个人的音乐想象力的丰富程度将直接影响到他的演奏技术运用,想象力越是丰富、细腻、敏锐,演奏就越是贴切、传神。

“寻根求源,深入开掘音乐作品的文化底蕴;虚心求教,刻意掌握音乐作品的风格和韵味”,也是二度创作中的关键问题。演奏者需对所演奏的每一首音乐作品“做足功课”、了解作品产生的特定历史时代,表现的社会生活,从而深入挖掘作品的精神内涵和文化底蕴,使演奏立足于深厚的民族精神和文化土壤之中。《五狂》是一部民族性与时代性交融的作品,它具有浓郁的蒙古族音乐色彩,作曲家在研究了大量蒙古族民歌的基础上,提炼出“羽、角、宫”和“宫、徵、羽”双特性三音列,并在此基础上建构主题旋律、发展音乐结构。同时亦吸收蒙古族“潮尔”音乐及长调、短调民歌特点,贯穿于旋律进行中的纯五度双音、三度打音、四指轮音、四度及三度甩音、长倚音和短倚音等技术元素,无一不是蒙古族音乐风格的外显。演奏者首先应广泛聆听蒙古族民间音乐,对其风格特点有了充分的感性认识后,再深入理解乐谱、从作品的旋律形态、装饰风格、演奏标记中体悟作品所传达的音乐风格与内涵,对技术符号如打音、滑音、倚音等的松紧、快慢、强弱有了明确的认识,在内心听觉中将音高、节奏与技术符号转化为鲜活的音响,让手中的旋律不断向着心中的旋律靠近,从而不断靠近“心手合一”的至高演奏境界。

《五狂》创作于新中国70 华诞之时,其字里行间充溢着对祖国母亲的赞颂之情。而这赞颂之情又是立体的、多层面的,其中还包含着悠然自在、歌颂、眷恋、朝气勃发、自豪与向往等多重感情,贯穿于全曲的各个段落之中。演奏者既要逐段深入体会,又要以全局观整体把握,才能将作曲家倾注于作品中的“情”,与演奏者基于对作品内涵的了解而生发的“情”合二为一,将艺术精神内涵与艺术表现有机地融合在一起。

在创作手段上,《五狂》延续了作者一贯的中西合璧的思路。虽以西方狂想曲体裁命名,音乐结构却吸收了中国民间戏曲多段连缀“散—慢—中—快—散”加急板的结构特征。旋律特点源于民间、根系传统,创作技法却吸收融合了西方复调音乐等多声音乐创作手段。作者中西交融的学术视野与吸收先进技术为我所用的宽广胸襟,以及引领当代民族音乐发展的卓越气魄,也值得二胡演奏者们深刻体会之,将这份气度与担当精神融入二度创作之中。

结语

王建民创作的“二胡狂想曲”系列作品,不但立意高远,深具中国气派,呈现出浓郁、丰富多彩的民族风格与地方特色,同时注重二胡演奏技术的深层次挖掘,以“高技巧性”带来前所未有的新的音响色彩和旋律特色,并与“高可听性”有机融合,令欣赏者能够沉浸于其优美动听而又别具一格的旋律之中,而演奏者亦被这演奏技术上的突飞猛进所吸引而争相挑战。乐曲指法和弓法的构思难度也相应提升,泛泛而过、人云亦云的演奏已行不通了,演奏者必须从科学性和便捷性出发,结合对音乐结构、音色变化、音乐风格特征、情感表达等多个方面的深入分析研究,对指法和弓法安排予以高度重视和深度思考。

《五狂》将二胡演奏实践引领至一个新的境地:既要凭着清醒的头脑、研究的精神,付出极大的耐心和毅力攻克高难度技术挑战,又要时刻警醒不能落入“为了技术而技术”的窠臼,以辉煌的技术作为载体,同时调动自身最真挚、最生动、最高尚的情感,化为琴声流淌。还要将作品的民族风格、思想感情及时代风貌融入二胡所独有的音色美,营造作品的中国神韵,从而达到音乐形式与音乐内涵的和谐统一。这要求当代二胡演奏者首先要能够与时俱进,以“克服”的精神不断挖掘乐器表现潜能,拓宽表达边界。又要寻根溯源,深入汲取中华民族优秀传统文化的养分,以对作品深刻的体悟、真挚的感情、精准的表达,传达中国民族音乐之美。当代二胡演奏者们可谓任重而道远。