医卫类高职院校体教融合与体医融合的新思考

2023-05-01欧阳荣

欧阳荣

本文运用文献资料法、逻辑分析法等方法,分析医卫类高职院校体教融合的内涵意蕴,从协同组织机制、人才培养机制、公共服务机制三个方面探索体教融合與体医融合的实际意义和推广。构建三维联动导向,以目标-问题-路径为依据提出体教与体医融合的新思考:(1)定制人才培养方案,以培养促发展,建立纵向重深化、横向强协同、改革出效果的方案体系;(2)激发市场活力,优化供需结构,以满足体教融合与体医融合的多元需求;(3)转换观念,凝聚融合共识,以夯实体教融合与体医融合高质量发展为内生动力;(4)建机制破壁垒,厘清障碍掣肘,以深耕促融合;(5)发挥学校主体职责,组织多部门协调配合,增加运动处方等课程。

通过CNKI对体医融合、体教融合等关键词进行检索,体医融合的研究一直是体育和医学行业的研究热点,检索到文章435篇,2020-2022年是体医融合发展的高潮节点(见图1),大部分原因是新冠悄悄来袭,传染性又极其强,武汉封城,大规模建立方舱医院,医护人员在没有研制出特效药带领病人在方舱进行运动康复时发现八段锦有助于病情的恢复身心放松,因此迎来了体医融合的研究热潮。

通过图2可看出体育学科对体医融合的研究最为迫切,其次是医卫类学科,研究热点虽然是呈上升趋势但是弱于体育学科的迫切之心,高等教育对此研究趋势显得不太重视,不利于体医融合发展。

医卫类高职院校需要有抓住实时热点的敏感度,具有此特性可以走在行业发展的前列,医卫类高职院校培养的学生恰巧是符合体医融合发展条件的好苗子,其学生皆是奋斗在行业一线的基层技术人员,抓好医卫类高职院校的体教融合可以培养“医疗+体育复合型人才”促进体医融合的大力发展,更好的为全民健康服务。

《“健康中国 2030”规划纲要》指出要提高全民的身体素质,就必须要加强体医融合和非医疗健康干预手段,2019年6月,国务院颁发的意见中表明预防是最经济、最有效的健康策略,推动形成体医结合的疾病管理和健康服务模式势在必行。体育与医学的结合是时代进步的必然,是社会健康发展的趋势,也是减少居民患病率的良策。同时也是新时代我国居民健康发展的一大趋势。随着健康中国与体医融合政策的出台,医卫类高职院校应着手于体教融合寻找将体育教学与医学专业的契合点,增强医学生的体育技能,将太极、八段锦、五步拳、关节操、有氧操等教学内容融入体育课程,培养“医疗+体育”复合型人才,探索跨学科复合型专业人才培养模式,有效促进我国健康中国与体医融合的发展,解决一定程度的体医融合发展不均衡、不平衡、不充分问题,优化健康服务。

1 健康中国战略下体医融合是未来发展的流行趋势

《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出,要加强体医融合和非医疗健康干预,《“十四五”规划及2035远景目标》更是把“推动健康关口前移,深化体医融合”放在了建设健康中国、体育强国的突出位置。

“体医融合”侧重于以运动治疗疾病,强调锻炼运动使群体发生变化,在经过各种形式的体育锻炼,从而达到改善人体功能、增强人体免疫力、预防疾病发生的作用,推动形成体医结合的疾病管理与健康服务模式,进而整个慢性疾病的发病率都可以下降,能给国家和个人多个层面带来很大的益处。

我国的社会现状是人口老龄化趋势在不断增强,且慢性病人群的数量在持续上升,实现体医融合要转变居民思想,从被动治疗转化为主动防御,也是解决慢性病人群持续上升的重要途径,这样的大环境下我国的健康中国是体医融合的必经之路,提升公共卫生服务和医疗卫生服务是当下的迫切之急。

2 医卫类高职院校体教融合改革是体医融合发展的必行之事

我国主要存在四种体医融合服务模式,政企合作的社区中心服务模式、体育俱乐部的健身服务模式、体质检测中心的检测服务模式、医院健康指导的医疗服务模式。存在服务人群单一,覆盖面不够全面;服务效率低,难以成规模;服务内容不能够满足需求,难以形成常态化;服务便捷性差,不能够深入居民身边,难以形成体系等问题。

在健康中国的视域下,居民转换观念在体医融合场域借助社区医疗卫生机构人员的专业指导,可以达到增强体质、预防疾病、维护健康的目的。居民身体健康水平提升,人民幸福感也会倍增,有利于社会和谐进步。

2.1 定制人才培养方案,以培养促发展,建立纵向重深化、横向强协同、改革出效果的方案体系

医卫类高职院校是健康中国与体医融合的主要场域,应发挥主观能动性,将体育融入医学纳入教学计划,制定“医疗+体育复合型人才”培养方案。

首先体育教师是体医融合的主体,教学内容的选择,教学计划、教学目标、教学手段等一系列的制定,体育课部应该去思考、去衡量、去协调占据教学主动权。其次为教学主体是具有医学基础的学生,在体医融合与体教融合中占有得天独厚的优势,补充了体育教师缺乏医学知识的短板。最后在实施过程中要有监督机制,在教育评价杠杆仍以专业、文化课重要为指挥棒的当下,体育课还处在说起来重要、做起来次要、忙起来不要的状态,因此我们要通过人才培养方案的制定使教师、学生重视体医融合与体教融合的重要性,以培养“医疗+体育复合型人才”促进社会发展,协调各部门进行配合,强强联手,以改革出效果,促就业为目标,融合发展为目的共同发展。

2.2 激发市场活力,优化供需结构,以满足体教融合与体医融合的多元需求

目前在大环境下,医疗卫生产业和体育健康产业协同发展具有可行性,其一,医疗卫生产业为体育健康产业提供了物质保障,其二,政策法规为医疗卫生产业和体育健康产业提供了制度保障,其三,卫生服务为医疗卫生产业和体育健康产业提供了支撑条件。

社区医疗机构是服务老百姓的重要医疗场所,是医疗产业与体育健康产业融入居民生活的关键链。随着我国人口老龄化的现象越来越严峻,为了提高老年人生存质量,体医融合养老是行业发展趋势。因此医卫类高职院校的人才培养方式应切合社会现状,优化供需结构。

在社会养老压力越来越大的情况下,体医融合的趋势越来越显著。有市场需求就会有市场供给,因此培养“医疗+体育复合型人才”是社会之需,必行之事。抓住市场激发活力,可以推动体医融合高质量发展,可以增加医卫类高职院校就业岗位促进学生就业率,保障人民健康,达到增强提升生活和工作效率,减少疾病的发生,延长寿命的目的。

2.3 转换观念,凝聚融合共识,以夯实体教融合与体医融合高质量发展为内生动力

医卫类高职院校人才培养目标应由“以疾病治疗为中心”向“以促进健康为中心”转变,缓解亚健康状态、慢性疾病、残疾人运动康复、假肢矫正等人才供不应需的矛盾,还能够推动体育学科和医学学科的交叉融合发展。体育院校运动康复专业毕业后的教育学学位得不到一定的认可,因而医卫类高职院校康复治疗专业在培养“医疗+体育复合型人才”方面占有绝对优势。

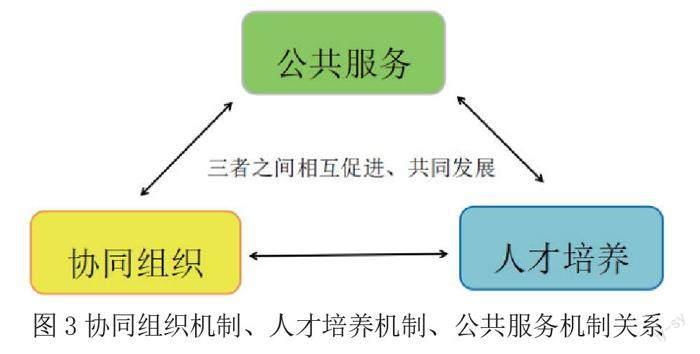

从协同组织机制、人才培养机制、公共服务机制三个方面着手探索体教融合与体医融合的实际意义和推广,以夯实体教融合与体医融合高质量发展为内生动力。协同机制为人才培养机制奠定基础,各部门、组织、机构相互协调配合、以培养“醫疗+体育复合型人才”为目的达到促就业促发展的协同效果;人才培养机制为公共服务机制提供源动力,公共服务机制的发展需要源源不断的人才和技术的支持,而人才培养恰巧可以满足其需求,你需要什么样的人才我就培养什么样的人才,形成供应链,促进体医融合的高质量发展;公共服务机制反作用于协同机制,公共服务机制的需求可以提供“医疗+体育复合型人才”培养方向,促进医卫类高职院校学生就业率(如图3)。

2.4 建机制破壁垒,厘清障碍掣肘,以深耕促融合

如何实现体医融合、体教融合发展是当前亟需解决的问题,形成前后耦合,横向联动的发展框架,实现管理圈、资源圈、业务圈的有机整合,厘清合作门槛和融合障碍是破除体教融合与体医融合机制壁垒的关键所在。

建立“医疗+体育复合型人才”培养机制,其一,培养康复专业学生拥有一定体育运动相关专业知识,有选择性的送入具有运动康复专业的体育院校进行相关实操技术学习。其二,社会体育指导员作为健康中国促进大众科学健康的主要执行者,要将具备科学化的康复知识体系的“医疗+体育复合型人才”纳入社会指导员储备力量,大力培养“体育锻炼指导员”“体育康复指导员”“体育医学康复师”,覆盖运动科学锻炼、运动康复指导、慢性疾病、残疾人运动康复等方面的医学体育相关人才。

2.5 发挥学校主体职责,组织多部门协调配合,增设运动处方课程

学校层面促进体育课部和二级学院两部门的双方联动,在体医融合的资金支持、资源整合、制度导向和规划发展等方面构建管理体系,形成共同协作、齐抓共管促进“医疗+体育复合型人才”培养的发展,共同探索体医融合与体教融合的新篇章。

体育教师层面定期组织联合具有运动康复等专业的体育院校进行知识的学习,完善和更新自身的专业知识,不同专业定制不同的人培方案,将传统体育项目健身气功、太极拳、五禽戏、关节操、保健操、有氧操等列入教学计划,除了每周一次的体育课之余另增设的运动处方课程,为“医疗+体育复合型人才”的培养不懈奋斗。

3 结语

学校是体医融合发展的重要场域,是“医疗+体育复合型人才”的培养基地,是健康中国的源动力。因此医卫类高职院校在本身就具有学科优势的基础上培养“医疗+体育复合型人才”犹如锦上添花,可以缓解我国人口老龄化严重,慢性疾病持续上升的社会压力,为实现提升全民健康贡献源源不断的后备力量,还能为学生拓展更多的就业机会,增加学生就业率,提高学校的社会知名度。

(作者单位:湘潭医卫职业技术学院)