数字官僚主义:何以生成,以何矫治?

2023-04-29胡雯

胡雯

摘 要:数字官僚主义是披着“技术马甲”的官僚主义,表现为数字技术工具理性代替数字治理价值理性而呈现的“痕迹主义”“电子衙门”“政绩泡沫”“创新悬浮”等现象,是功利主义与主观主义在地方治理数字化转型中的映射升级。政治结构与核心行动者构成理解数字官僚主义何以生成的关键变量,由此形成“结构—行动者”的分析框架。研究认为,数字官僚主义是政治结构下的压力传导逻辑与利益行动者的执行偏差逻辑之双重逻辑共同作用的结果。为此,尝试提出通过构建多维式制度结构与泛在化行动策略以矫治数字官僚主义,实现“数字善治”。

关键词:数字官僚主义;数字治理;生成逻辑;政治结构;核心行动者

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1672-335X(2023)06-0083-11

DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202306008

一、问题的提出

党的二十大报告明确提出建设“网络强国、数字中国”的战略目标,《数字中国建设整体布局规划》为数字中国建设指明了重点方向,对数字中国战略目标转化为实践成效作出了具体行动部署。近年来,以人工智能、量子通信、云计算、区块链等为代表的前沿数字技术,正以新理念、新模式、新业态加速向政府治理领域渗透,成为推进数字中国建设的有效引擎和持续动力。数字治理作为数字时代治理的新范式,在深层意义上强调了以数字技术赋能政府治理结构与治理模式的变革。而作为一种外源性要素,数字技术在推动政府治理迈向新阶段的同时,也受制于政治结构、利益行动者等要素影响,进而诱发“数字痕迹”“电子衙门”“数字政绩”“权力迷恋”等数字官僚主义问题。

概念辨析是理论研究的基本单元,对数字官僚主义生成逻辑与矫治策略的研究则需要建立在对“官僚主义”这一概念的理解上。从学术语义层面看,“官僚主义”内生于传统官僚制,但二者绝不等同,“官僚主义”既是传统官僚制的延续,也是官僚制的非连续,[1]可看作官僚制异化滋生的负面效应的集中派生。在通俗语境下,我们熟知的“官僚主义”是指某些官员追求权势地位、脱离实际、脱离群众的作风和行为。习近平总书记曾多次揭露官僚主义、形式主义的本质,并指出要“充分认识形式主义、官僚主义的多样性和变异性,既解决老问题、也察觉新问题”。“官僚主义”作为一种社会历史现象,古今中外皆有,并不是一个新问题,只不过在不同时代有着不同表现形式。现阶段,随着新一轮信息技术和科技革命的到来,传统官僚主义现象正受到以开放、精准、共享为特征的数字技术的全面冲击,在运用大数据、人工智能以及元宇宙等前沿数字技术来重塑组织结构与行政空间场域的同时,亦产生了信息技术驱动下官僚科层制的进阶异化问题,即传统“官僚主义”凭借各种管理信息化、政务电子化通道,在数字时代实现了“跃升蝶变”,形成了一种“以技术为本”并依附于数字政务、线上办理、台账管理等形式而存在的“数字官僚主义”。从词源学视角来看,数字官僚主义是分别由“数字”与“官僚主义”两个语素所构成的合成词,其中,“数字”一词既代表一种背景,又指涉一类工具,即在数字化转型背景下,政府依托移动物联网、大数据、人工智能以及5G等技术手段进行治理的实践,而“官僚主义”一般指以权力本身作为政府权力运行出发点与落脚点的思想作风,但在数字时代更多地表现为一种“以技术为本位”的政府服务理念。由此,数字官僚主义就是一种借助前沿科技以推崇技术权力逻辑进而可能产生任务“冗余”负担以至于偏离既定目标的工作现象。相较于传统官僚主义的内涵要义,数字官僚主义也具有一些数字时代背景下的个性化概念特征:一方面,数字官僚主义更多体现为我国现有制度体系运行下的组织行为,即通过组织决定、组织命令、组织层级等正式组织程序进行,而非个别领导的口头指示,数字技术则在这一过程中提供了重要的工具支撑;另一方面,数字官僚主义通常能够被披上“摩登”的技术合理性外衣,赋予其持续存在的合法性。打着数字赋能政府治理的旗号推行技术权力的控制逻辑,并不断以“象征性治理”“黑箱式治理”“越界化治理”等更为多样、隐蔽的数字治理新变种的形式出现。事实上,现代技术具有双重属性,[2]其置于公共治理场域,往往会遵循契合领导经验现实的发展路径。[3]换言之,数字官僚主义就是一种数字技术权力泛用和误用的现象。[4]这不仅带来资源虚耗与体制空转问题,也为滋生懒政怠政、破坏政治生态埋下风险隐患。因此,如何矫治数字官僚主义,进而实现数字技术与政府治理的融合创新,就成为当前亟待破解的现实问题。

二、文献回顾与研究框架

(一)文献回顾:数字官僚主义相关研究

在学界兴起的对政府数字治理、政府数字化转型等研究热潮中,一些学者也关注到政府数字治理实践中的行为偏差,一方面,从治理领域视角看,有学者聚焦数字时代的乡村治理,认为数字技术与乡土社会间存有适应性矛盾,进而引发乡村数字治理的行为之困,[5]同时数字治理由于存在历史欠账、[6]农民主体性弱化[7]等问题,导致乡村治理陷入“数字表面化”泥淖;周文涛重点分析了文旅数字化治理中的行动偏差,并从责任机制维度为纾解文旅数字化治理与理想建构间的紧张关系提供可能路径;[8]李汉卿、孟子龙则以上海“一网统管”具体个案来剖析城市空间数字化转型过程中存在的轻视数字伦理等治理异化风险。[9]

另一方面,从技术嵌入视角看,数字技术往往存有正负两种面向,[10]其在驱动数字治理产生深刻变革的同时,也试图将技术隐含的不确定因素甚至负效应共同带入治理场域。[11]当然,学界对产生这种不确定后果的解释路径主要包括两条:一是基于技术本体性的解释,赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)最早对现代技术的不确定后果进行阐释,[12]缪成长则通过对技术应用不确定性的四维审视,指出“技术的不确定性广泛存在于技术使用活动的全过程”,[13]数字技术的差异赋权将带来“数字利维坦”风险。[14]可见,数字技术缺乏内在规约性力量,难以自足、自主、自律,[15]这就注定了唯数据主义和数字独裁等技术异化生成的可能。[16]二是基于技术与主体、组织、价值等结构要素互动性的解释,刘丽萍等从技术与主体的互动视角探讨治理的行为偏差,认为“政府主体对技术的认知水平显著影响具体的技术采纳行为”,[17]王敏等从技术与组织互构的视角提出建构党政复合结构以規范、吸纳技术工具,进而化解技术刚性与组织刚性间的冲突,[18]陈水生聚焦技术与价值的关系,指出“对‘人主体性价值的忽视将导致数字治理行为的异化”,[19]吴标兵、许为民则从综合性视角出发,将技术的不确定性分别归因于认知因素、意志因素、政治因素。[15]

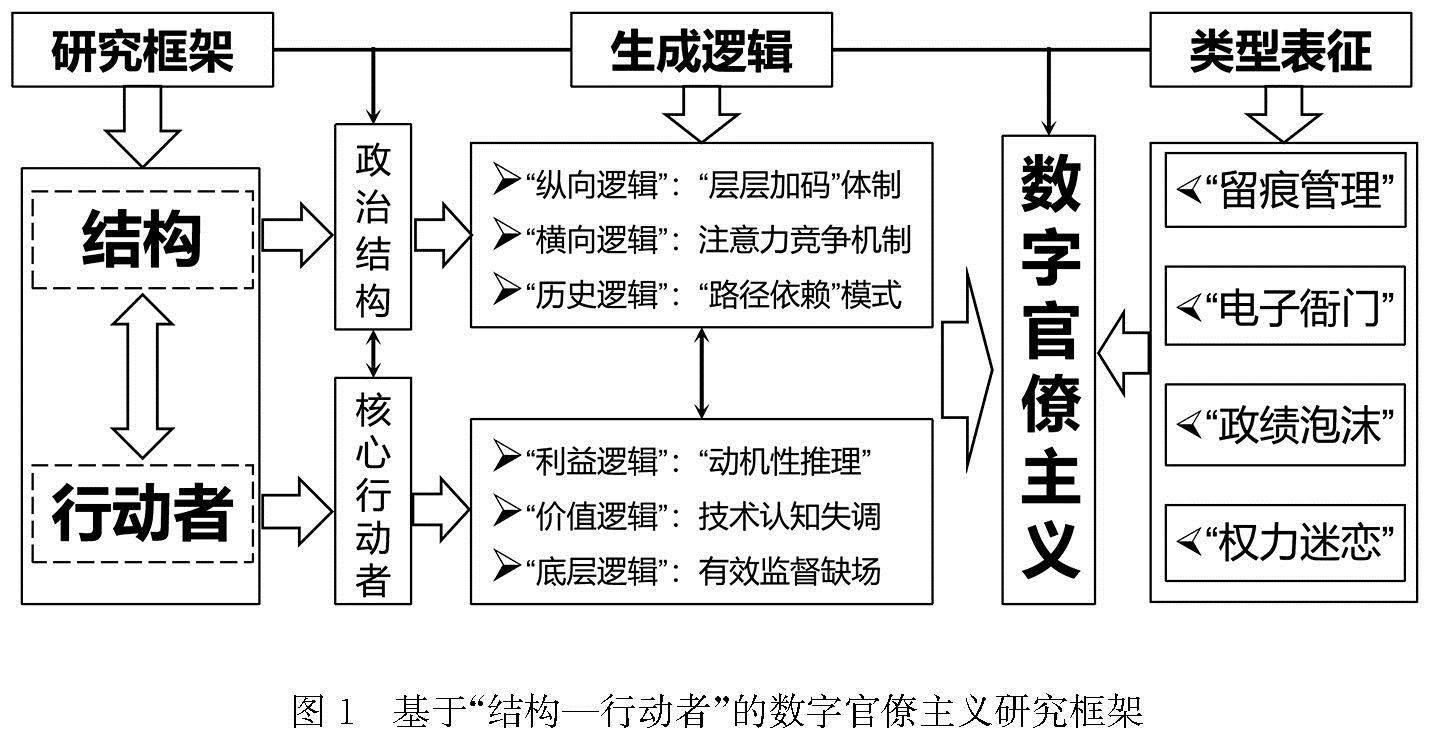

本文重点关注数字技术的“负能”面向,聚焦探讨数字时代背景下政府治理行为偏差所衍生出的“数字官僚主义”问题。“数字官僚主义”作为一个新概念,在某种程度上可看作政府治理实践中“技术负能”的表现。通过梳理现有文献发现,目前学界对“数字官僚主义”的研究还有待进一步深入,主要体现在以下几点:一是关于“数字官僚主义”的概念界定尚未达成共识,尤其是在“数字官僚主义”“智能官僚主义”以及“电子官僚主义”等概念之间存在混用滥用的倾向;二是更多关注数字形式主义、[20]指尖上的形式主义[21]、智能官僚主义[22]以及治理伪创新[23]等现象的行为表征,而缺乏对“数字官僚主义”内涵特质的系统探讨与清晰表述;三是研究多停留在对“数字官僚主义”现象的描述,聚焦剖析其生成逻辑与矫治策略的研究还较为匮乏。鉴于此,本文通过对我国政府数字治理实践的深入考察,以吉登斯的结构化理论为基点,尝试构建“结构—行动者”的研究框架,在形成对“数字官僚主义”类型表征有效理解的基础上,对其“之所以会生成”的内在逻辑做一个学理性阐释,最终提出有效矫治策略来消解“数字官僚主义”的痼疾。

(二)研究框架:从宏观结构到微观行动者

尽管“数字官僚主义”与“智能官僚主义”“电子官僚主义”的表达形态存有差异,但二者在本质内涵上具有高度耦合性。本文将“数字官僚主义”理解为披着“技术马甲”的官僚主义新形态,以数字治理的“技术理性”代替“价值理性”进而生成悖离治理初衷的行为。其实质上就是权力的颠覆和异化、主客体关系的扭曲,具体表现为数字时代背景下的“形式主义”。换言之,“数字形式主义”是“数字官僚主义”最基本、最常见的表现形式,[24]正是形形色色的“数字官僚主义”催生了大量“数字形式主义”。那么,为何在数字时代的当下,官僚主义依旧屡禁不止且形式层出不穷?根本原因在于,我国的政治制度结构与核心行动者思维模式为“数字官僚主义”的“名正言顺”披上了合法化外衣。因此,对“数字官僚主义”生成逻辑与矫治策略的分析,亟须构建兼具宏观政治结构与微观核心行动者双重要素的研究框架。

历史制度主义早期认为“制度通过结构化行动者利益与价值偏好进而影响政治行为”,[25]制度与结构作为行动的核心赋权者,同时又是约束行动的关键因素。[26]诚然,秉持制度结构论的学者通常将政府行动视为制度支配下各要素互动的一般结果,基本制度结构就构成了影响行动选择的先决条件。有鉴于此,本文借鉴了吉登斯的结构化理论,尝试构建“结构—行动者”的研究框架,将可能引致“数字官僚主义”的外在因素与内生动力共同纳入考察范畴(见图1)。值得注意的是,在吉登斯的结构化理论中,结构是“作为社会系统特征而得到组织的规则与资源”,[27]行动则是“连绵不断的行为流”。[27]该理论不仅能应用于探究宏观政治问题,还能为数字治理的微观困惑提供一个合理性解释。因此,本研究立足对我国数字治理实践的系统考察,将“结构—行动者”研究框架中的“结构”界定为影响政府数字化转型进程和数字治理成效的政治体制、机制等结构要素,将“行动者”则视为推动数字治理的决策者、执行者以及社会公众等核心行动者。基于这一由宏观结构延伸至微观行动者的解释框架,本文试图回答以下问题:第一,“结构”和“行动者”要素如何影响“数字官僚主义”的生成;第二,如何从“结构”和“行动者”要素维度提出“数字官僚主义”的有效矫治策略。

三、数字官僚主义的类型表征

尽管数字技术能够驱动政府治理高效化已成为基本共识,但随着政府治理数字化转型的持续推进与深化应用,依旧出现了大量因过度追求“技术化”形式而生成的数字官僚主义。相较于传统官僚主义,数字官僚主义通常较为隐蔽且难以察觉,本质上还是主观主义、功利主义作祟,只做表面文章而不深入问题根源。而在数字化发展的今天,更多地表现为“数字痕迹”“电子衙门”“数字政绩”“权力迷恋”等一系列漠视现实、脱离群众的数字治理形式主义。

(一)“数字痕迹”:过分追求留痕管理

工作留痕本无可厚非,但一些地方政府在推进数字化转型的过程中出现了片面强调“过程留痕”而非“治理实效”的现象,加之数字化时代的技术加持,更是催生了一种以留痕为重心的“数字痕迹”。从形式上看,一种体现为“舍本逐末”型,痕迹管理本是一项督促工作执行的技术方法,但在数字治理实践中却异化为无差别留痕的“主义”,一些地方政府往往以“材料厚度”来评价“治理效度”,进而形成了“不以成效论绩效而以材料论高低”的惯性思维;另一种体现为“舍近求远”型,某些基层部门在落实上级任务要求时,不仅事事全程留痕,而且把一些常态化工作也按照红头文件的模板一律包装成“高规格形式”,深陷“精致留痕”的指尖负担。从过程中看,一方面,上级要依靠数字留痕来管理和考核下级,在中部某省的一个乡镇,经常举办类似“脱贫攻坚资料大比武”等活动来“拼痕迹”“比形式”,通常上午11点发通知,下午3点就要上报材料;[28]另一方面,下级也以“找文件—造材料—美形式”的固定留痕程序来主动迎合上级名目繁杂的检查评比,凭借材料“政绩”博取领导重视。

(二)“电子衙门”:过度依赖技术载体

当今时代,数字治理效能正成为评估政府工作执行绩效和项目实施情况的重要参考,但也不乏有个别地方政府为提升数字治理显示度而搞大量重复建设、过度投资“高大上”的数字化技术,导致大量数字政务平台处于建而不用或浅尝辄止的“僵尸状态”。根据中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年12月,我国共有政府网站14444个,政务机构微博数量高达140837个,各级政府共开通政务头条号82958个、政务抖音号26098个。很显然,一些地方短视频政务账号“重形式、轻内容”“重数量、轻运营”,不少均沦为“僵尸账号”,有些甚至为了吸引流量、博取眼球而制造一些虚假话术,严重挫伤政府公信力。当然,“电子衙门”还主要表现为“数字鸿沟”“数据烟囱”“信息孤岛”等现象,将传统的“管卡压”粉饰为当下“推拖绕”的新型官僚主义作风,在技术资本逻辑下,老年弱势群体已逐渐被数字技术浪潮邊缘化,且不同部门数据分散、系统林立,功能间亦缺乏有效整合,这明显有悖于数字治理人本化的初衷。譬如某省诸多单位陆续投资开发政务APP,但正式进入运营阶段时,由于功能简单、用户量低、资金匮乏等原因,纷纷失去用户,最终沦为“僵尸APP”。[29]

(三)“数字政绩”:过于包装迎检材料

数字化转型背景下,涌现出大量信息资源要素,而“信息的丰富也造成了注意力的匮乏”,[30]为了吸引领导注意、争得上级重视,一些地方把数字治理与个人政绩相挂勾,不惜巨额成本、不顾自身能力以制造“亮眼”成绩单,事项一味求多,且均纳入考核。中部某市某街道社区盲目罗列出100多个“一门式全覆盖”事项服务清单,可最终经省里核查只涉及生育服务登记、高龄津贴发放等20多个事项。[31]热衷于制造“政绩泡沫”最主要的目的是期望通过小行动来获取高效应,进而骗得上级领导的赏识与信任。其突出表现为两方面:一是数字治理工作浮夸作秀。一些数字治理项目需求驱动不足,服务公众变为官场作秀,中部某市一执法部门为了满意率达标,甚至不惜以身涉险,部门内9名工作人员反复录入系统,累计给予好评1266次;[30]二是硬凹“勤于政务”的造型。数字依赖与技术溢出已完全超出既有治理系统的承载限度,传统线下的“文山会海”已悄悄转移至线上,配套文件“表态多策略少”“套话多干货少”,往往沦为以会议落实会议、以文件落实文件的“会议空转”和“本位政策”。据调查,一个地处“三区三州”的“未摘帽”贫困县,县委书记、县长一个月共计参加了71次视频会议。[32]

(四)“权力迷恋”:强制要求点赞叫好

在数字时代背景下自发追求权力的直接后果就是产生数字官僚主义倾向,尤其表现为好装门面、摆花架子、攀比虚荣,进而生成数字治理工作的假作为、懒作为、不作为。具体而言,某些领导干部热衷于在数字治理工作上造声势、出风头。他们不仅将政务直播间当成个人秀场,发文大搞摊派,违背初心进行流量造假。有些干部还将工作群变成了“夸夸群”“拍马群”“压力群”,甚至强制要求下属点赞转发。北方某镇干部透露:“几乎每天都被通知转发上级文章,还要求点赞评论,完事还得截图发到单位群才算完”。[33]中部某乡镇干部手机上装了8个工作APP和20多个工作类微信公众号,而县区一名大学生村官更是“被加”了120多个微信工作群。[34]微信工作群本是一个交流互动平台,如今却演变成一些干部向领导献媚、表忠心的秀场。一方面,领导在长期的阿谀奉承中容易被欲望绑架,进而迷失方向;另一方面,这极易助长“唯拍马不唯实干”的不正之风,领导在群里发张图片,点赞附和的图标应接不暇;领导在群里谈想法,好评迎合之声汹涌澎湃;领导在群里部署工作,“收到”“好的”列队回复,至于工作是否真正落实,实际上并不是特别关心。

四、数字官僚主义的生成逻辑

在某种意义上,数字技术赋能就是借助数字化工具的嵌入,使一定人群和组织具备相应的数字治理技能与行动能力。[35]然而,作为一种外嵌型资源,数字技术在进入政府治理场域时,也会受制于社会体制结构和行动者能动作用而使数字治理的理论优势和实践效能发生偏离,进而诱发数字官僚主义。因此,有必要从推动政府数字化转型的政治体制结构与核心行动者的能动作用两个变量出发,即不仅需要关注数字治理背后的宏观制度结构,也要系统考察核心行动者的微观行为动机和对行动的理解与认知,进而深入剖析数字官僚主义生成的实质逻辑。

(一)政治结构下的压力传导逻辑

1、纵向逻辑:“层层加码”体制下的激励扭曲

中国行政管理体制集中表现为“层层加码”隐性逻辑下“权力链条”的纵向运行,有学者将这种“向上集权、向下分责”的体制概括为“压力型体制”。[36]作为一种治理工具,数字技术正是通过这一自上而下的行政体制逻辑得以深嵌其中。从某种程度上说,技术似乎对科层官僚制有种天然的亲和力,以至于政治体系能够借助对现代技术的操控来实现层级间的快速流动与标准治理,进而形塑一种具有制度性压力传导惯性的“电子科层制”形态。[37]数字化转型中的地方政府,尤其是基层政府纷纷被卷入这一由技术形塑的科层制架构内,承受来自“层层加码”体制下的多重管控与考核压力,而超负荷的治理任务与过度化的绩效考核正是催生数字官僚主义的导火索。具体而言:一是“唯上”逻辑产生的目标错置。一些将“唯上主义”奉为圭臬的地方政府,尤其是基层官员往往只是上级政策的执行者,缺乏推进治理数字化转型的主动意志,也无暇顾及以公民需求为导向的数字治理。从根本上说,上级政府握有决定下级官员职位升迁的权力,由此直接影响下级行为选择并生成“唯上不唯实”“唯己不唯民”的数字官僚主义作风;二是过度考核带来的激励扭曲。目前我国地方政府数字化转型的绩效考核依旧以量化指标为主,譬如建设的政务平台系统和运行的政务新媒体等数量通常被作为衡量政府数字治理水平与能力的重要指标。这种试图将数字治理目标采用逐层分解、逐级发包的形式强加于基层政府,并辅之以“一票否决”的问责机制和“晋升锦标赛”的强激励机制,只会带来数字官僚主义的蔓延。以专题报道和电子台账代替现场实地考察,以下级汇报质量代替群众评判结果,进而产生为了考核而考核的目标动机,未真正将考核内化为优化公众服务的动力。

2、横向逻辑:注意力竞争机制下的“创新泛滥”

注意力作为一种政治资源,极为稀缺且存在竞争,其在政治效应的作用下能够转化为有效影响力。因此,如何争得上级领导的关注与重视成为下级政府数字治理施政策略的重要风向标。一些地方政府过度超前投资数字治理“新基建”以打造花式数字“炫技治理”,只為在领导现场观摩抑或府际实践创新评比的过程中增强绩效显示度。换言之,很多数字化项目建设初衷并不是为了“便民”“利民”的需要,而只是为了塑造一种贴有技术标签的数字化形象,或是在竞争攀比的驱使下盲目跟风和一味求新。阿克洛夫(Akerlof)曾指出,显著性是组织处理事务的重要动因,即对显著或生动事件赋予很高权重,而对不显著事件赋予较低关注度。[38]因此,在我国横向注意力竞争机制结构下,一些地方政府往往处于邀功逻辑的考量而打造政绩显示度高的数字治理创新实践,譬如东部某省一名基层干部表示“仅仅完成工作只是及格水平,为给上级留下好印象,就算是同样的事情也要整出个新概念,领导才会认为落实有力”,另一名基层工作人员反映“为创新基层数字治理机制,凸显政务服务智能化程度,不少干部辗转联系不善用智能设备老人的子女,并要求其安装某政务APP”。[39]由此可见,地方政府往往通过数字化实践的新颖性与领先性来捕捉上层的注意力分配,进而获得更多肯定性的政策倾斜与发展支持。受限于政治注意力资源的稀缺性,各地方政府为了在竞争中获胜而大量制造创新“亮点”,并强制进行创新实践的区域扩散,继而带来许多“创新泛滥”,而这也进一步导致一些基层部门陷入数字实践持续创新与治理资源难以支撑的矛盾中,继而生成许多成效不显著但社会显示度高的“伪创新”。显然,这类“造词式创新”“复制式创新”本质上仍属于数字官僚主义的变种。

3、历史逻辑:传统路径依赖模式下的官僚惰性

传统路径依赖模式下的官僚惰性是横亘在政府数字化转型进程中的梗阻,严重掣肘了地方推进数字化转型的动力强化与效能提升。而在数字时代,政府治理的“惰性”主要体现在固守既定治理模式的思维倾向,即地方主体在推进数字化转型过程中急功近利、敷衍塞责、自利避责,试图以积极的行为表现来掩盖自利避责的动机。新制度经济学理论指出,过去的制度是包括政府在内的具有特定利益需求的组织赖以生存的基础,组织利益的分配受制度持久力的影响,因此组织会尽可能地调动资源来阻止威胁其生存、减损其利益的变革。[40]当制度设计将考核地方官员数字治理能力的指标选定为数字系统建设、技术平台运营、创新实践成效时,具备有限理性、掌握有限信息的地方主体自然就会偏向选择先前已经实施过的治理创新策略与实践机制,以平稳增量的方式逐步推进数字化转型,当然这也就不可避免地在数字化转型自我推进机制内部产生抵制创新或“伪创新”的行为。与此同时,我国政府治理历来秉持“科层式”思维,呈现出行政逻辑主导下的“中心—边缘”式等级治理结构,而这一传统治理的模式惯性将使地方主体在推进数字化实践过程中仍旧强调行政的主导作用,忽略对其他治理参与主体的培育,成为严重掣肘“去中心化智理”的潜在阻力。传统路径依赖下的行政管理逻辑不断渗透并同化数字时代的政府治理模式,个别政府部门难以突破传统治理思路,出于部门特殊利益的考量,将政务信息资源产权部门化和利益化,有意或无意地设置各种数据共享壁垒,由此产生治理过程中的本位主义、强化控制和漠视公众实际需求等数字官僚主义问题。

(二)核心行动者的执行偏差逻辑

1、利益逻辑:动机性推理诱致的拼凑应对

作为理性行动者,地方政府并不总是能够按照公众心理预期的那样,成为始终代表公共利益和公共意志的行为主体。[41]一旦数字治理行动者被技术功利主义所俘获,个体理性超越集体理性而占据理性的主导,就势必导致政府的数字治理行为异化为一种动机性推理下趋利避害的需要。实质上,利益取向和个人偏好对政府主体的行动策略具有显著影响,地方行动者往往通过对组织生存状态、数字治理成本、策略执行风险、行动预期收益等多重要素的理性考量后,再做出基于“成本—收益”分析的“偏利性”行动抉择。而在“偏利性”动机驱使下,又会催生出数字治理创新实践的“短视效应”,尤其值得关注的是在这一过程中所形成的大量“数字创新政治联合体”。[42]一方面,“委托—监管—代理”的任务结构为纵向数字治理的“共谋”提供了可能,在当前政府“条块”结构中,已经开发设计出诸多一体化数字治理平台,但数据难以融合融通的问题始终未能解决,一旦监管方充当被检查者的角色,就会引致其与作为代理者的下级政府之间的“共谋”,即只有通过纵向“共谋”以联合拼凑应对,才能在既定时间内完成数字化转型的相关任务;另一方面,“下情不能上达”的信息结构为横向数字治理的“共谋”提供了契机。譬如,基层政府的总结汇报通常成为上级领导了解数字治理实践进展的主要方式,但信息的不对称给基层府际以及政府与市场主体、社会组织的数字创新“共谋”留出了一定操作空间,不仅在政府部门间可能产生借助技术手段来对数据进行功能性处理的策略性行为,同时在政府与市场主体、社会组织间也会形成数字化转型“政绩共容体”以共同应付源自上级的督查考核。

2、价值逻辑:技术认知失调引发的目标置换

“结构”与“行动”的二元对立一直是社会科学研究中难以破解但又不可避免的顽疾。政府数字化转型并不是纯粹政治结构设计下的产物,而是制度结构与行动主体彼此互构的结果,特别是核心行动主体对数字技术的认知将显著影响数字治理成效。数字技术嵌入政府治理的初衷本是要满足数字赋能与数字赋权的两大期待,但在具体实践中却漠视人的主体性价值,偏离了其应然价值旨归,进而陷入数字官僚主义的泥淖。这在一定程度上要归因于政府行动主体对数字技术的迷信与崇拜,一旦产生对技术应用的认知偏差,便会生成以数字技术工具代替数字治理目标的“目标置换”效应。换句话说,当出现政府行动主体的“技术认知失调”时,也就陷入了技术主义的迷思,数字技术不再是作为政府主体用以实现治理数字化转型目标的工具,而把它视为数字治理所要完成的任务抑或是要达成的目标本身,其结果往往是“目标置换”效应下数字系统和政务平台等技术工具载体的泛滥。事实上,数字官僚主义的出现不完全是传统科层体制下的结构逻辑呈现,更多也体现为政府认知并应用数字技术的行动逻辑。由技术认知失调诱致技术应用的责任转移与推卸,将原本由行政主体承担的治理责任转嫁于技术载体,进而回避制度框架与治理模式本身的问题。这就不可避免会生成技术自我强化的逻辑闭环,以致形成数字技术更迭与组织结构优化的脱嵌趋势。政府越是注重治理效能的提升,就越需要在技术载体上投入更多资源,反而就越会导致数字治理与现实需要的脱节,这也是催生数字官僚主义的重要因素。

3、底层逻辑:有效监督缺场导致的偏差包容

有效监督的缺场为数字官僚主义的生成和蔓延提供了便利。数字治理不仅缺少来自上级人本主义的督导考核机制,而且人民群眾作为监督主体处于缺位状态。很显然,以“数目字管理”的方式对政府数字化转型实效进行考核有失偏颇,试图用一串指标数字来代替治理实际绩效,这就不可避免地会催生地方行动主体的治理变通与执行偏差现象。借助高显示度的数字化实践项目释放自身能干与努力的信号,以减轻组织被问责的风险,又会滋生懒政怠政以及不作为的数字官僚主义问题。当然,由上级绩效考核失范导致的有效监督缺场只是一部分,更为重要的是在这一过程中公众监督主体性的缺失,进而使数字化实践脱离实际、脱离群众。一方面是由于公民本身数字素养和数字能力的弱化而形成对数字治理偏差的包容,目前,数字人才的培养体系明显滞后于数字产业的发展步伐,且需求侧对高质量数字资源的需求与供给侧的分散低效供给之间存有尖锐冲突,[43]加之高昂的数字接入与数字使用成本,严重阻碍了公民数字素养在感知力、融通力、吸纳力方面的提升;另一方面是由于数字空间中的权力强化而压制了数字化公民的出场,数字技术与数字资源在政府治理领域的应用,加速了来自数字空间的权力扩张,进而使公民的数字权利日益空心化。政府依托数字平台来实施对信息资源的控制和垄断,而公民只能依靠某一数字终端被动卷入数字化转型。由此可见,数字权力与数字权利的不对等,导致公民缺乏在数字治理场域表达和互动的机会,进而难以形成对政府数字治理行为的有效制约力。

五、数字官僚主义的矫治策略

数字官僚主义尽管伴生于政府数字化转型,但本身已成为掣肘数字治理成效、损害政府形象和公信力的顽疾。因此,依据数字官僚主义的生成逻辑,亟须构建基于“结构—行动者”研究框架上的矫治策略。所以不仅要设计多维式制度结构来铲除数字官僚主义滋生的土壤,更要以泛在化的行动策略在数字治理过程中去“官僚主义”之疴、除“形式主义”之弊。

(一)以多维式制度结构矫治数字官僚主义

1、设置韧性考核结构:矫治数字治理的行为偏差

政绩考核结构是政府数字治理行为的指挥棒,数字治理创新考核刚性化也是创新过程程式化、创新扩散形式化的重要原因。因而,要立足政府数字化转型实践,以政府数字治理能力提升为导向,设置数字治理韧性考核结构。在确保地方政府有动力推进数字治理改革创新的基础上,适度弱化对数字治理创新工程数量以及创新扩散范围的考核强度。

一方面,要實施韧性考核以强化数字治理的激励韧性,对于数字化转型过程中由非主观原因造成的治理创新探路失败要适当容错,而对于置公众利益于不顾的庸官懒官要实施“硬核问责”。交互使用“火线提拔”与“硬核问责”,激励政府主体在推进数字化转型过程中“敢为善为”。尤其是要从制度层面对一些模糊性任务的实施设置一定弹性,避免因过度追求精准化与标准化而挤压基层自主执行空间。另一方面,要科学运用留痕管理,降低对考核材料的过度要求,简化文件提交标准和存档形式,有效遏制以“迹”为“绩”的“痕迹管理锦标赛”。这就不仅要在数字化考核体系中引入“人本”元素,加大考核的公众参与度和满意度指标,充分运用民众在掌握数字治理实效信息方面的优势,以弥补上级政府数字化、简单化、程式化的考核局限,而且要尝试建立分层分级式考核指标,综合采取量化考核与质效考核方式,设定多元化的考核标准、多维度的考核定位、多层次的考核赛道,尽量减少数字治理领域不必要甚至是不合理的考核排名,以矫治强激励模式下的治理行为偏差。

2、形塑技术嵌入结构:实现数字治理的“软着陆”

技术执行理论指出,信息技术只是赋能者(enabler),而不是决定者(determinator)。数字治理不仅是技术问题,而且是治理问题,是技术要素与治理要素的融合转型。[44]换言之,技术逻辑并不必然带来组织架构与制度体系的变化,再好的技术手段也无法撼动既有利益格局和解决组织深层结构问题。因此,要以组织制度的合理调适来形塑技术嵌入的结构,进而实现政府数字治理的“软着陆”。具体而言,要完善数字技术嵌入组织结构中的顶层设计,保持技术创新与制度设计二者间的平衡。

一是从组织维度看,技术的引入实质上是扩大了府际合作裂缝,增加了数字治理集体行动的难度。而通过制度结构的调适,能够为数字技术赋能政府协同治理提供合作基础,避免出现因技术能力差异而产生的“数字霸权”;二是从规范维度看,不仅要明确数字治理主体的角色定位,进而规避治理主体的技术趋利性行为,更要明确数字治理技术的功能定位,进而避免技术超越制度而异化为“技治主义”的风险;三是从保障维度看,通过政策设计与制度调整,为数字技术的开发与应用提供更多支持,尤其是要从制度设计上为政府资源整合与数据共享提供制度载体,以强制性政策引导数据开放共享机制的建立,并以实质性奖励来激励政府间的系统互通、数据交换;四是从能力维度看,有必要通过适应性治理来提升技术置于数字治理中的创新能力,将技术创新作为数字治理领域的常态制度设计,聚焦技术应用场景来挖掘技术漏洞,进而实现数字技术应用能力的自我提升。[45]

3、调整主体权利结构:保障数字治理的平等赋权

数字官僚主义的产生一定程度上源自利益结构的失衡。这种失衡主要体现在数字权力与数字权利之间,是政府主体与公民在数字治理空间中的不对等。数字技术在驱动政府治理效能提升的同时,亦使得公民在数字治理空间中的权利自由被挤占和限制。诚然,技术本是一种固有的中立工具,并不具备任何权力属性,政府采集和利用公民信息的权力也不是一种绝对的、不受约束的权力,作为数据的生成者、使用者与储存者,理应受到来自法律政策的规约,以保障数字治理过程中的平等赋权。

一是要坚持数字治理的平稳过渡而非数字化技术的“一刀切”,特别是要保障那些因资金匮乏、技能缺失而游离于数字治理实践之外人群的合法权利,确保传统政务供给与数字化政务供给方式间的有效衔接,平衡并保障不同公民群体间的核心利益,尤其是要保障老年弱势群体的数字权利,在推动各级政府数字政务平台适老化改造的同时,更要坚持传统服务方式与智能服务方式创新并举,实现平稳过渡而非激流勇进;二是要要将数治纳入法治框架中,实现数治与法治的融合,在将“数字赋能”作为数字治理正当性逻辑的同时,要注意规避技术变革的非均衡性效应对“权力—权利”结构的影响,以法治的价值系统引领数字治理的技术应用,不仅要尊重和保障公民主体的人格自由和数字权利,更要制定一系列法治监督机制来约束政府的数字权力,法治以“规则之治”的逻辑为政府数字治理实践提供有效的规则指引,从而避免权力扩张与滥用。

(二)以泛在化行动策略矫治数字官僚主义

1、重塑人本主义价值:引领数字治理的行动方向

数字官僚主义从根本上说是政府领导主体的思想作风问题,理应秉持合理的技术价值认知来引领政府的数字化转型。数字治理不仅要规训传统官僚制以遏制权力的“任性”和“惰性”,更要驯服技术本身以避免工具理性主导下的算法权力扩张。事实上,数字治理并非纯粹的以“事本”逻辑为主的技术事务,而是一个体现“人本”逻辑的政治互动过程。因此,在政府数字治理实践过程中,要特别警惕技术情境下科学思维的畸变,避免落入“唯技术理性”的思维陷阱。有鉴于此,重塑人本主义的价值认同是矫治数字官僚主义的题中应有之义,以人本观念统筹数字治理创新自我推进机制的长效运行。

首先是立足“从人出发”的价值初衷,数字治理并非冷冰冰的“技术移植”“线上转型”,而是呈现政府主体与民众客体良性互动的过程,只有深入考察民众现实需求与利益诉求,才能制定出科学合理的数字治理行动决策;其次是围绕“为人所需”的根本目的,为避责而打造亮点式工程、追求形式上的创新并非人本主义的价值底色,要以“技术实用、平台好用、人民爱用”作为政府数字化转型的落脚点,力求实现技术创新与公民需求的良好契合;最后是聚焦“受人监管”的发展要求,若想政府数字化转型持续释放改革红利,就必须引入民众对数字治理的全过程监管,由民众评估数字治理成效并做出是否继续采用某项技术的决策,进而真正实现从人出发、为人所需。

2、吸纳多元主体参与:确保数字治理的行动实效

数字官僚主义造成“冗余行政”,不仅导致治理资源空耗与体制空转,还无法充分满足公众日益多元化的政务需求。因此,若想真正破解数字官僚主义,关键在于实现行政性与自治性的有效对接,通过压缩由行政性引致的官僚主义可能空间,进而达成行政与自治的互促共生。

一方面,要构建数字化协同治理体系,广泛吸纳多元主体参与以推动政府数字化转型。多元治理与政府数字化改革内涵高度契合,社会主体具有强大的专业优势、渠道优势以及技术优势,依托数字技术媒介,能够有效介入政府数字治理过程,进而打破传统相对封闭、单一的治理模式,形成相互包容、合作共治的集体行动氛围。借助数字化技术工具,各个治理主体都能自由选择治理工具,使数据发布和传递也更为高效和及时,在该种治理模式下,原本一些“慢作为”“假作为”的政府主体也将被褪去官僚主义的“外衣”。

另一方面,要构建多维式联动监管体系,充分吸纳多元主体参与,以保障数字化改革出成果见实效。聚合数字治理空间中的不同行动者成为监管主体,通过数字技术嵌入具体监管场景,实现监管信息在多元行动主体间的开放共享和实时流动,从而凝聚数字治理的监管合力。尤其是要重视公众作为监管主体的重要作用,依托数字化平台构建政民互动体系,公众的有效反馈与客观评价能够促进政府数字化改革实践及时纠偏、提质增效,有利于推动政府数字治理走向数字善治。

3、提升数字综合素养:强化数字治理的行动支撑

作为外在输入性资源,数字技术在与政府治理的磨合过程中,诱发了诸多技术悬浮于治理实践、改革脱离发展实际的问题。究其根源,主要在于核心行动者的技术认知失调、数字素养欠缺等,由此而引发技术工具性代替治理目标性的目标置换效应,主要表现为行动主体数字治理策略目标发生偏离。因此,亟须提升两类行动主体的数字素养,即不仅要强化政府行动者的数据思维,还要培养公民行动者的数字意识,双管齐下以使数字官僚主义无处遁形。

从政府行动主体来看,要构建综合性的数字素养能力体系,增强其理解和把握数字化发展规律、技术赋能治理作用的潜在能力,促使他们做出有所为和有所不为的客观决策,而非“假作为”“乱作为”“不作为”的官僚主义策略。一是要提升政府行动者的数字技术素养,将其形塑为善用技术、会用技术的“数字专家”,避免盲目引进先进技术的“炫技治理”行为;二是要提升政府行动者的数字能力素养,在统筹业务系统建设的基础上,充分整合多源数据要素以进行动态分析、趋势研判,进而全面提升政府的行政执行力。

从公众行动主体来看,不仅要建立数字素养综合培育体系,更要扩大优质数字资源供给规模。在强化数字技能教育以唤醒公民技术认知的基础上,积极引导公民使用数字化技术进行政务需求的自我满足。汇聚政府部门、行业组织、科研院所等相关数字资源,拓展完善数字资源的获取渠道,并立足生命周期理论,以场景应用带动公众技能的全面提升。这既要强调使用数字化政务平台的一般操作技能,也要关注获取、使用、评估数字技术应用成效的专业技能,从而有效赋能公民的数字治理参与,形成对政府数字治理实践的监督。

参考文献:

[1] 胡柳娟.现阶段官僚主义的发生逻辑、表现形式及治理对策[J].理论视野,2022,(1):80-85.

[2] (美)尼尔·波斯曼.技术垄断:文化向技术投降[M].北京:北京大学出版社,2007.

[3] (美)福克斯CJ,米勒HT.后现代公共行政:话语指向[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[4] 陆俊.智能官僚主义的技术规制和动因分析——技术批判理论的视角[J].国家治理,2020,(25):26-29.

[5] 郑永兰,周其鑫.乡村数字治理的三重面向:理论之维、现实之困与未来之路[J].农林经济管理学报,2022,(6):635-643.

[6] 佟林杰,张文雅.乡村数字治理能力及其提升策略[J].学术交流,2021,(12):118-125+187.

[7] 周梦冉.乡村数字治理中农民主体性问题研究[J].四川行政学院学报,2022,(4):97-104.

[8] 周文涛.新时代文旅数字化冶理主体责任机制[J].社会科学家,2022,(12):45-50.

[9] 李汉卿,孟子龙.城市数字治理的生成及其风险防控:以上海市M区“一网统管”为例[J].当代经济管理,2022,(9):72-79.

[10] ELLULJ. The technological society[M].NewYork:VintageBooks,1964.

[11] 文军,刘雨航.面向不确定性的乡村数字化建设及其实践启示[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,(5):62-71.

[12] MARCUSEH. Technology,warand fascism[M].London: Routledge,1998.

[13] 缪成长.技术使用不确定性的四维审视[J].东北大学学报(社会科学版),2015,(3):226-231.

[14] 宋保振.数字技术差异赋权风险的法律规控[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2022,(4):26-32.

[15] 吴标兵,许为民.技术不确定性:技术政治学的分析视角[J].中共浙江省委党校学报,2014,(1):76-81.

[16] 陈仕伟.大数据技术异化的伦理治理[J].自然辩证法研究,2016,(1):46-50.

[17] 刘丽萍,刘丽,孙炜琳.政府支持、技术认知与农户绿色农业技术采纳行为研究——以水肥一體化技术为例[J].林业经济,2023,(1):20-34.

[18] 王绪,王敏.技术嵌入与组织吸纳:党的全面领导与数字政府建设的双向塑造——基于A县级市“最多跑一次”改革的分析[J].理论月刊,2022,(6):38-49.

[19] 陈水生,谢仪.数字治理价值的偏离及其复归:基于“数字抗疫”的案例研究[J].电子政务,2023,(2):18-30.

[20] 佟林杰,张明欣.数字形式主义的生成逻辑、制度困境及消解策略[J].理论导刊,2022,(4):65-71+92.

[21] 赵玉林,任莹,周悦.指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析[J].电子政务,2020,(3):100-109.

[22] 胡卫卫,陈建平,赵晓峰.技术赋能何以变成技术负能?——“智能官僚主义”的生成及消解[J].电子政务,2021,(4):58-67.

[23] 陈宇,罗天正,孙枭坤.基层治理“伪创新”的生成逻辑:一个注意力的分析视角[J].中国地质大学学报(社会科学版),2023,(1):147-156.

[24] 韩庆祥.给官僚主义作一个精准画像[EB].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660001967338147514&wfr=spider&for=pc,2020-03-02.

[25] 郑文换.制度、行动与行动流——新制度主义与结构化理论[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2015,(2):40-48.

[26] (美)简·E·芳汀 著,邵国松 译.构建虚拟政府:信息技术与制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[27] (英)安东尼·吉登斯.社会理论的核心问题:社会分析中的行动、结构与矛盾[M].郭忠华、徐法寅译,上海:上海译文出版社,2015.

[28] 赵阳.以痕迹论政绩,“痕迹主义”有点过了:不能让痕迹管理成形式主义新变种[EB].https://m.gmw.cn/baijia/2020-08/04/1301426061.html,2020-08-04.

[29] 李代娇.别让便民的政务服务平台变身“僵尸APP”[EB].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655352567616312609&wfr=spider&for=pc,2020-01-10.

[30] (美)韦伯斯特J 著,郭石磊 译.注意力市场:如何吸引数字时代的受众[M].北京:中国人民大学出版社,2017.

[31] 覃星星,白田田,胡伟杰,等.考核缺实效,困扰“放管服”[EB].http://www.banyuetan.org/jrt/detail/20211217/100020003313499 1639552356964146682_1.html,2021-12-17.

[32] 练洪洋.警惕线上“文山会海”成新负担[EB].http://views.ce.cn/view/ent/202006/16/t20200616_35140547.shtml,2020-06-16.

[33] 李浩,邵琨,柳王敏.答题、拍照、发微博、求关注......减了老负担、又练“新技能”[EB].http://www.banyuetan.org/jczl/detail/20210816/1000200033135281629098567381115805_1.html,2021-08-16.

[34] 余哲西,郭妙兰.中纪委怒批.微信群泛滥,指尖上的形式主义危害不可小觑[EB].https://www.sohu.com/a/436528640_488428,2020-12-06.

[35] 李晓昀,邓崧,胡佳.数字技术赋能乡镇政务服务:逻辑、障碍与进路[J].电子政务,2021,(8):29-39.

[36] 荣敬本,高新军,杨雪冬,等.再论从压力型体制向民主合作体制的转变[M].北京:中央编译出版社,1998.

[37] Cordella A,Tempini N.E-governmentand organizational change:Reappraising the Role of ICT and Bureaucracy in Public Service Delivery[J].Government Information Quarterly,2015,(3):279-286.

[38] Akerlof,George A. Labor contracts as partial gift exchange[J].Quarterly Journal of Economics ,1982:543-569.

[39] 熊家林,王牛怀.半月谈调研:伪创新,那是真折腾[EB].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17554133,2022-04-11.

[40] 张维平,伍晓鹰.经济自由主义思潮的对话[M].北京:三联书店,1989.

[41] 李慧凤.制度结构、行为主体与基层政府治理[J].南京社会科学,2014,(2):93-99.

[42] 董石桃,董秀芳.技术执行的拼凑应对偏差:数字治理形式主义的发生逻辑分析[J].中国行政管理,2022,(6):66-73.

[43] 蒋敏娟,翟云.数字化转型背景下的公民数字素养:框架、挑战与应对方略[J].电子政务,2022,(1):54-65.

[44] 郑磊.数字治理的效度、溫度和尺度[J].治理研究,2021,(2):5-16+2.

[45] 祁志偉,桑川.政府数字化转型的技术逻辑、潜在风险与实践取向[J].电子政务,2023,(6):113-124.

Digital Bureaucracy:How is it Generated and Corrected?

—Analysis Based on the "Structure-Actor" Framework

Abstract:Digital bureaucracy is a bureaucracy with a "technological vest". It is manifested in such phenomena as "trace doctrine", "electronic yamen", "performance bubble", "innovation suspension" and so on, when the rationality of digital technology tools replaces the rationality of value of digital governance. It is the mapping and upgrading of utilitarianism and subjectivism in digital transformation of local governance. Political structure and core actors constitute the key variables to understand how digital bureaucracy is generated, thus forming a "structure-actor" analytical framework. It is believed that the digital bureaucracy is the result of the dual logic of the pressure conduction logic under the political structure and the execution deviation logic of the interest actors. Therefore, the paper tries to put forward the correction of digital bureaucracy by constructing multi-dimensional institutional structure and ubiquitous action strategy to realize "digital good governance".

Key words:digital bureaucracy;digital governance;generative logic;political structure;core actor