趣味数学微课程的开发与实践

2023-04-23余振兴程班

余振兴 程班

《义务教育数学课程标准(2022年版)》在总目标中指出,要让学生“了解数学的价值,欣赏数学美,提高学习数学的兴趣”。《中国基础教育课程改革纲要(试行)》指出,学校要“结合本校的传统和优势、学生的兴趣和需要,开发或选用适合本校的课程”。余振兴名师工作室经过8年的探索,开发了“趣味数学”校本课程,并制作了100余节“趣味数学”微视频课。

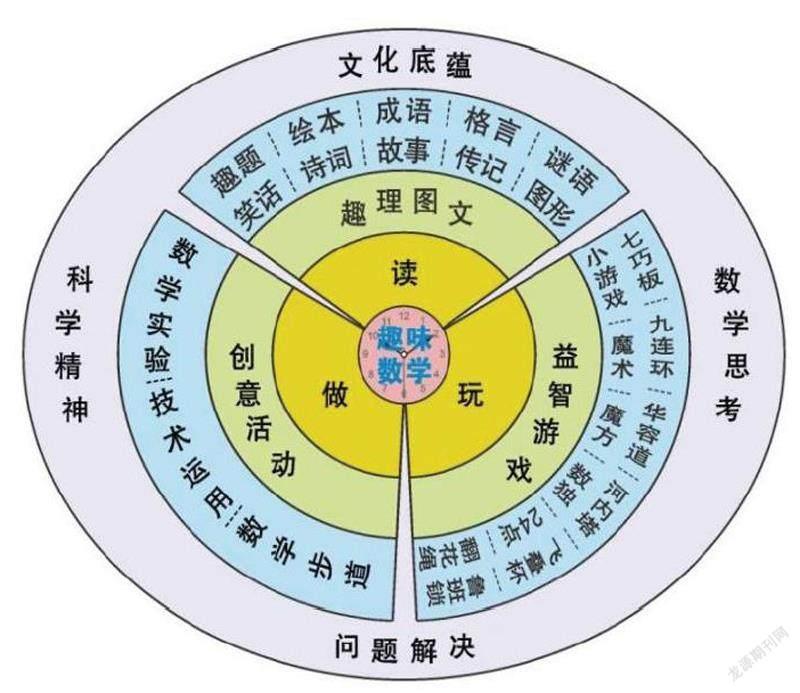

“趣味数学”微课程包括“趣理图文”“益智游戏”“创意活动”三个模块,分别对应“读”“玩”“做”三种学习形式,指向文化底蕴、数学思考、问题解决、科学精神等核心素养的培养。

一、趣味数学微课程的建构

“趣味数学”四个字体现了本课程的目标指向。“趣”指要激发学生学习的兴趣;“味”指向有内涵,着眼于数学文化的渗透和思维能力的培养;“数”指要以数学知识为核心,着眼于数学核心素养的发展;“学”指要凸显学习中心,以多样化的学习形式满足学生的发展需求。

1.课程结构设计

结合信息化学习的特点,笔者从三个模块构建微课程(如下图),每个模块下设若干专题,每个专题下再选定适切的活动主题。

例如:“趣理图文”模块下有趣题、绘本、成语、格言、谜语、笑话、诗词、故事等专题,旨在通过蕴含数学知识、方法、思想和精神的文字、符号、图画、表格等学习素材,让学生了解数学史,拓展知识面,感受数学美,传承数学文化,丰厚数学人文底蕴;“益智游戏”模块下有七巧板、九连环、华容道、河内塔、飞叠杯、小游戏、魔术、魔方、数独、24点等专题,旨在通过玩转智力玩具和益智小游戏,让学生了解数学的特性和规律,培养动手能力,发展数学思考,运用数学思想方法,形成数学核心素养;“创意活动”模块下有实验、步道活动等专题,旨在通过实验操作、技术运用、实践活动等,让学生了解数学的原理和应用,培养实践能力和创新意识,感悟科学精神。

2.活动模式设计

好的课程不仅要重视如何教,更应该关注如何学。在完善“趣味数学”微课程体系后,笔者进一步完善了专题下主题活动的教学模式,即一节趣味数学课由“介绍引入”“视频导学”“挑战与欣赏”“趣数秀场”四部分构成。“介绍引入”旨在激趣、设疑,帮助学生了解学习内容,引发探究欲望;“视频导学”是播放教师针对学习主题拍摄的微课,目的是给出挑战性任务,对活动实施的过程提出要求、做出提示等;“挑战与欣赏”是给出补充练习或拓展学习资源;“趣数秀场”是用微视频的形式展示学生已有的学习成果。

以“趣理图文”模块为例。教学“经典趣题”专题下的主题活动“和尚分馒头”时,教师先这样引入:“经典趣题是数学中的瑰宝,反映了古人的智慧和中华算术的博大精深,有着独特的魅力和文化价值。‘和尚分馒头’是我国古代的数学名题之一。它出自明代数学家程大位的著作《新编直指算法统宗》,原题是‘一百馒头一百僧,大僧三个更无争,小僧三人分一个,大小和尚得几丁?’你能读懂这道题并算出大和尚和小和尚各有多少人吗?”接着,教师播放“和尚分馒头”教学微视频。视频图文并茂地介绍了三种解题方法:列表法、画图法和方程法。学生观看视频后明确:小和尚的人数是3的倍数,1名大和尚和3名小和尚组成一组,共吃4个馒头,题目中的数量关系是“大和尚人数×3+小和尚人数÷3=100”。随后,学生用列表、列算式计算和解方程三种方法解决了这个问题。如用“100÷(1+3)”得出25组,用“25×1”得出大和尚有25人,再用“25×3”得出小和尚有75人。然后,教师给出“挑战与欣赏”练习:“240个和尚分240个馒头,大和尚3人分7个馒头,小和尚7人分3个馒头,正好分完。问大和尚和小和尚各有几人?”学生完成上述题目并交流解答过程后,教师在“趣数秀场”环节播放了学生唱数学儿歌的视频,对前面已经学习的内容做反馈与评价。

二、趣味数学微课程的实施

数学无处不在,教师如何选取和利用趣味数学素材呢?笔者充分考虑学生的年龄特征和知识结构,从探秘生活中的数学、寻找文本里的数学、开发益智游戏、开展创意活动四个方面展开探索与實践。

1.探秘生活中的数学,培养数学眼光

日常生活中,植物和动物与我们相伴,它们的生长、生存过程中蕴含着深刻的数学原理。为了培养学生用数学的眼光观察现实世界的素养,教师开发、制作了“植物中的数学家”“动物界的数学家”等微课程。植物方面,介绍了向日葵果实的排列与斐波那契数列排列的关系;菠萝果实上的菱形鳞片以及松果的鳞片等的排布规律;树木通常第2年有2个分枝、第3年有3个分枝、第4年有5个分枝、第5年有8个分枝……每年的分枝增加数神奇地符合斐波那契数列排列;等等。动物方面,介绍了“计算能手”蚂蚁,“几何专家”猫咪、蜘蛛、丹顶鹤,“建筑学家”蜜蜂,“活日历”珊瑚虫等。详实的数据、神奇的规律生动诠释了“自然这一巨著是用数学符号写成的”。

2.寻找文本里的数学,搭建跨学科的桥梁

许多成语、谜语、诗词、绕口令、格言、对联、故事中都蕴含着数学知识,挖掘这些文本素材中的数学内涵,能给学生以人文、科学、艺术的滋养。

如绕口令《柴和菜》中藏着数学问题。教师先出示绕口令的内容:“小赖上街买回了柴,小戴上街买回了菜。小赖小戴互换柴和菜。小赖分一半柴给小戴,小戴还两斤柴给小赖,小戴分一半菜给小赖,小赖还一斤菜给小戴,小赖又分一半柴给小戴,小戴又还两斤柴给小赖,小戴又分一半菜给小赖,小赖又还一斤菜给小戴。小赖小戴称了称自己剩的柴和菜,小赖剩四斤柴,小戴剩两斤菜。请你仔细算一算:小赖上街买回了多少斤柴?小戴上街买回了多少斤菜?”学生比赛读绕口令后,教师引导学生解决其中的数学问题。学生把小赖和小戴分别简称为甲和乙,经过自主探究、合作交流,得出“甲原有4斤柴,乙原有2斤菜。因为只有甲有柴、乙有菜,最后的柴一定是甲原有的,最后的菜也一定是乙原有的”,并发现“从初始状态到终局状态,每次交换后他们得到的东西都保持不变”。绕口令中的数学问题,让学生感受到中华文化的博大精深和数学的妙趣横生。

此外,数学绘本是强化数学学习成效的好素材,能让学生在潜移默化中内化基本的数学概念,在故事情境中解题或推理,将已有的生活经验和学习经验带入数学问题解决中,从而活化数学学习。本研究中,教师针对绘本《寻找消失的宝石王冠》《两条射线手牵手》《寻找放屁王》《100磅的难题》和《保罗大叔分比萨》,开发了5节绘本阅读微课程。微课程分别以“找规律”“角”“集合”“质量”和“分数”等知识为明线,以故事情节贯穿问题情境,以声音、视频、图画、文字的交相辉映吸引学生,将学生引向深度的数学思考。

3.开发益智游戏,强化数学思维能力

在“益智游戏”模块,教师围绕数学魔术、数学游戏、益智玩具等开发、制作了多节微课程。如“数学游戏”专题中,九宫格游戏、巧算24点、四宫数独、报数游戏等传统游戏被纳入课程中,着力培养学生的运算能力、推理能力以及对策思想。

以“巧移火柴”微课程为例,教师通过猜谜语引入,设计了“数字变一变”“算式变一变”“图形变一变”三个移火柴的学习活动。一是用火柴摆出三位数“395”,移动一根火柴,使它变成另一个数。学生尝试操作,得出多种答案,如“295、595、365、393、955、935”等。二是用火柴摆出算式“6+2=9,通过移动火柴使计算结果正确。三是用火柴摆出“田”字,只移动三根火柴,使其变成三个一样的正方形。以上活动,学生先用火柴摆出数字、算式或图形,再尝试去掉、添加、移动一根或多根火柴,使数字、算式、图形或图案发生指定的变化,很好地锻炼了学生的数学思维能力。

4.开展创意活动,在动手操作中体验数学的奇妙

在“创意活动”模块,教师开发了剪纸、小实验、步道活动等专题课程。以“创意剪纸”系列微课程为例:围绕单色剪纸中的折叠剪纸,教师开发了“剪对称图形”“剪手拉手小人”“剪头碰头小人”等微课程;围绕基于剪纸的数学实验,教师开发了“神奇的纸洞”“莫比乌斯环”等微课程。该系列课程在学生中掀起了一股剪纸热潮,引导学生创作出更多蕴含数学原理和规律的剪纸作品。

(作者单位:黄冈市明珠学校)